Регресс организовали развалившие СССР номенклатурные ренегаты, сговорившиеся с Западом и одержимые жаждой обогащения. Кем был Ислам Каримов, нынешней президент Узбекистана? Он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана, членом горбачевского Политбюро. Что он теперь вытворяет? Он демонтирует не только памятники советским вождям. Он посягнул на культуру, демонтировав памятник простому узбекскому кузнецу, который в ходе Великой Отечественной войны усыновил шестнадцать сирот разной национальности. Таким усыновлением гордились бы и в США, и во Франции, но Каримов злобно сносит этот памятник. Потому что он не только идеологический и политический ренегат — он еще и стихийный культурный ренегат.

Культурное ренегатство, в отличие от ренегатства политического, никем еще не обсуждалось всерьез. Статья Латыниной о Стругацких важна как документ (а в каком-то смысле даже и манифест) сознательного культурного ренегатства. Документ (и манифест) ненависти к культуре.

Для начала установим, что Каримов не случайным образом переходит от идеолого-политического к культурному ренегатству. Что всегда любая сосредоточенная ненависть к коммунизму (как ренегатская, так и иная) порождает ненависть к культуре. И тут что нацизм, что горбачевизм, что «латынинство».

Далее установим, что коммуно-культуро-фобии может быть противопоставлена только коммуно-культуро-филия. Что нельзя обрести полноценную любовь к коммунизму, не обретя полноценную же любовь к культуре. Подчеркиваю, не к отдельным произведениям культуры, а к культуре как таковой.

Ненависть к ненавидящим — средство обретения любви.

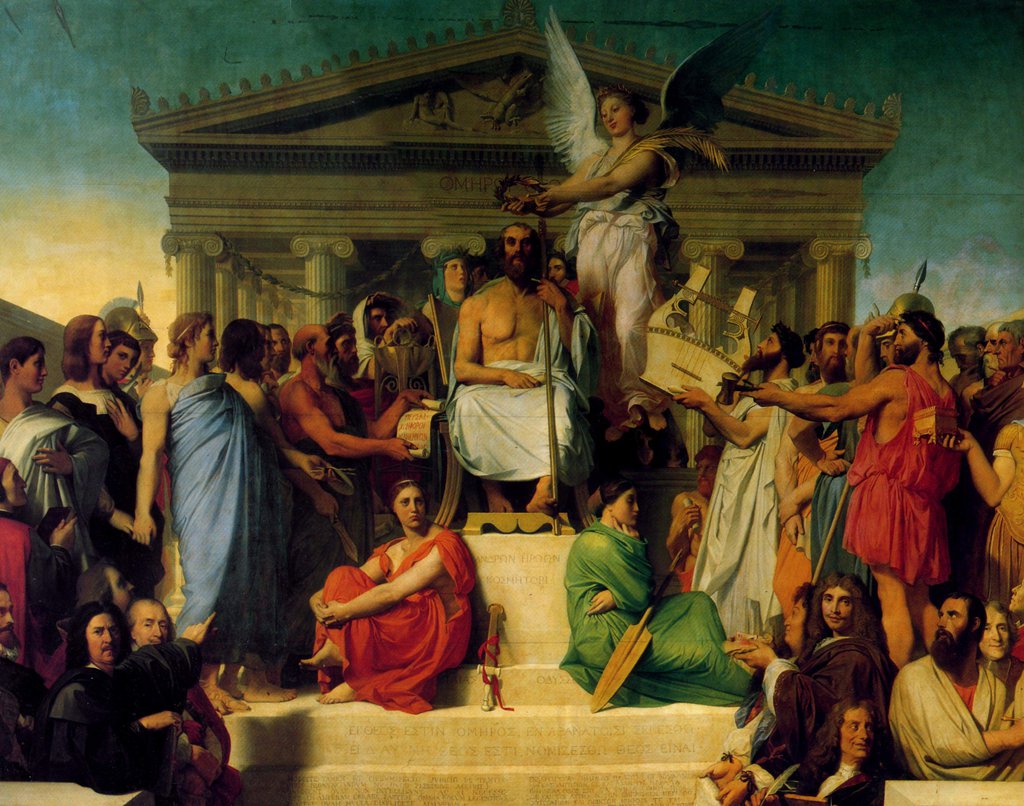

«Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет»... Услышав имя Гомера, символизирующее триумф высокого творчества, Латынина хватается не за пистолет, а за словечко «блокбастер». Кстати, в буквальном смысле слова блокбастер (англ. blockbuster) — это мощная бомба, производящая огромное разрушение. Случайно ли Голливуд использовал это слово для того, чтобы отделить дорогие кассовые фильмы (те же «Челюсти» Спилберга) от фильмов Крамера, Антониони, Феллини, Эйзенштейна, Тарковского и так далее?

Я лично уверен, что неслучайно. Но как бы там ни было, Латынина очевидным образом использует словечко «блокбастер» как бомбу, то есть средство разрушительного воздействия. ВОЗДЕЙСТВИЯ...

Искусство оказывает на человека воздействия — как простые, так и сложные. Простые очень нужны — на определенном этапе.

Подросток может страстно восхищаться каким-нибудь капитаном Сорвиголова, который стреляет, скачет, рискует, борется со злом, защищает добро, проявляет ум, хватку и силу воли. Если этому подростку подсунуть «Тошноту» Сартра, то он ее отложит в сторону. А если начать ему объяснять, что «Тошнота» — великое произведение, а «Капитан Сорвиголова» — это плохая литература? Если объяснять ему это будут папа с мамой? Если папа с мамой начнут его стыдить за то, что он не понимает разницы и ведет себя, как плебей? Что тогда? Тогда подросток свято уверует в то, что великие произведения — скучны и омерзительны. Что множество дядей и тетей, у которых такая же профессия, как у его папы и мамы, пишут заказные статьи, в которых говорят о том, что такие-то произведения являются великими. Написав же статьи, сами начинают верить в написанное и мучить своих детей, воспитывая их вкус. И внушая, что есть великая аристократическая «Тошнота» и плебейский вульгарный блокбастер «Капитан Сорвиголова».

Поскольку я наблюдаю Латынину с давних пор, то прекрасно понимаю генезис ее бредовых теорий. Мама с папой перекормили подростка Юлю так называемой великой литературой. И не пускали подростка на улицу. Девочка давилась так называемой великой литературой. А ночью под одеялом читала простое и моветонное.

То же самое происходило с кругом знакомых. Девочка ненавидела рафинированных мальчиков. А к другим мальчикам ее не пускали. Потом девочка выросла. Возненавидела маму и папу. Возлюбила «братанов». И стала создавать теории, согласно которым великие книги делают особые коварные существа, именуемые критиками. Мол, мне-то не рассказывайте, я-то знаю.

Трогательная история, по поводу которой можно снять блокбастер или написать великую книгу. Но если бы все сводилось к подобной истории или историям. Экзюпери говорил, что все мы родом из детства. Но толку-то? Геббельс родом из детства. И Гиммлер тоже.

Важно знать, откуда ты родом. Но еще важнее — путь, лежащий из твоей маленькой детской родины в гигантский человеческий мир. Конечно, важно, чем ты обладаешь на момент, когда пускаешься в этот путь. Но ведь пускаясь в него, ты меняешься. И речь идет не о каком-то одном общем для всех пути, а о миллионах дорог и триллионах тропинок. Но представим себе, что человек вообще не пустился в подобный путь. Или сделал вид, что в него пустился. Или бегает вокруг маленькой страны под названием детство и утверждает, что ведет полноценную взрослую жизнь. Существует мнение, согласно которому каждый творческий человек — это взрослое дитя.

Во-первых, из этого не следует, что каждое взрослое дитя — это творческий человек. Инфантилы могут быть людьми, абсолютно лишенными творческих способностей.

Во-вторых, дитя-то дитя, но взрослое. Между тем, ревнители такого подхода все время подчеркивают, что это дитя.

А в-третьих, это просто не так.

Творчество — это стремление проникнуть в недоступные для тебя миры, открыть что-то новое, восхититься этим открытием. Открывая новые миры для себя, художник открывает их для других. Такие открытия всегда опасны, зачастую болезненны. Но алчет их душа человеческая. Потому что понимает — она для этого пришла в мир. И если не сделает этих открытий, не получит искомых ответов на мучительные вопросы, то жизнь прожита зря. Кто-то помогает людям сориентироваться в новых для них художественных мирах. И этот «кто-то» не книжный (а также театральный, киношный и так далее) червь, выносящий свои вердикты. Это проводник, сопровождающий странника. Никаких вердиктов он не выносит. Он позволяет страннику глубже взаимодействовать со сложным миром, таящим восхитительные загадки и тайны. Проводник — не оценщик. Оценщики нужны хищным необразованным хорькам, покупающим картины великих мастеров. Человеку, которого притягивает тайна человечности, нужен проводник, а не оценщик. А также художественный мир, в котором хранится искомое.

Если человек не может сориентироваться в сложном художественном мире, но хочет в нем сориентироваться, он ищет учителя. Но что-то он понимает и без учителя. А главное, он сам, двигаясь по дороге жизни, меняясь в ходе этого движения, усложняется. И ищет сложного. Ребенок, который в пять лет читает только Сартра и Камю, — ущербен. Но разве не ущербен тридцатилетний лоб, настольной книгой которого является «Винни-Пух» и которому другие книги в принципе не нужны. Высоцкий пел: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Но ведь именно в детстве. Нельзя же всю жизнь читать только детские книги. Или можно?

Вот мы и подошли к загадке блокбастера. Блокбастер — это «Винни-Пух» для взрослого, в чем-то даже и преуспевшего инфантила. «Креативный класс» — это класс таких инфантилов. Все, кто наблюдал в большом количестве представителей «креативного класса», не может не согласиться с этим моим утверждением. Потому что данное утверждение носит не идеологический или пропагандистский, а сугубо научный характер. Можно показать сотни, а при желании — тысячи фотографий. Полуоткрытые рты... Манеры и интонации пятилетних детей... Структура внимания... Характерные особенности психики... Построение фраз и высказываний... Способы реагирования на логическую аргументацию... Типы коммуникаций...

Креатив и творчество — вещи принципиально разные. Творчество — это взрослость, сохранившая детскую открытость миру. И соединившая эту открытость с ошеломленностью глубиной и новизной миров, открывающихся покинувшему детство странствующему рыцарю.

Креатив — это болезненная детскость, не желающая никаких дорог и никаких странствий. Детскость обладателя iPad’а, бойко тыкающего в клавиши и радующегося способности продлить на всю жизнь игру в «бибики» и гномиков. Я не исключаю, что подобный креативщик может в чем-то преуспеть. Но твердо знаю одно. Кто бы ни создал мир — бог, дух истории или всеобщий инстинкт усложнения формы — целью не было и не может быть заселение этого мира идиотами-креативщиками.

Блокбастер — это кукла Барби для инфантила. Все прикольно, все удобно. Все сделано так, чтобы не надо было мучиться. Душа не должна трудиться, лицезрея блокбастеры. По экрану или книжным страницам бегают непритязательные образы — те же Вини Пухи и капитаны Сорвиголова, но адаптированные к нормам иного возраста.

Блокбастер — это форма идиотизации человечества. Это один из инструментов реализации проекта «Счастливое дитя», он же проект «Великий инквизитор». Под этот проект подгоняется очень многое. И ювенальная юстиция (поди еще создай такого массового инфантила), и глобализация (массовый креативный инфантил — это глобик), и виртуализация и — культурное ренегатство...

Идиотически-младенческие глаза инфантильной креативщицы смотрят на вас с особым высокомерием, свойственным недоразвитому сознанию, ощущающему свою гиперразвитость. Специфически полуоткрытый рот (такая, знаете ли, креативная мода) изрекает бред, восхищающий изрекающего: «И я вас уверяю, что «Илиада» — это блокбастер о том, как люди режут друг друга, о войне и подвигах».

Начнем с того, что о том, КАК люди режут друг друга, пишет репортер в разделе «Криминальная хроника». А о том, КАК люди совершают подвиги на войне («Старшина Иванов уничтожил столько-то танков»), пишет военный корреспондент.

Литература же (равно как и искусство вообще) начинается там, где действия («режут», «воюют», «подвиги совершают») раскрывают человека. И ситуация, и деяния для литературы являются только средством раскрытия человека. Средством постижения тайны человека и человечности.

В отличие от науки, литература и искусство вообще эту тайну постигают умом и сердцем одновременно. Величие литературы и искусства определяется тем, насколько сокровенно и значимо то, что они обнаруживают в человеке.

1977 год... Мещанистого вида тетенька входит в книжный магазин и говорит продавщице: «Муж просил купить роман про любовь». Продавщица (я подчеркиваю, не критик, а продавщица) снисходительно улыбается. В каком-то смысле все романы — про любовь. Да и вообще... Художественная литература — это не О ЧЕМ-ТО (о войне, любви, об отношениях на производстве). Это...

«О ЧЕМ твои стихи? Не знаю, брат. Ты их прочти, когда придет охота. Стихи живые сами говорят. И не О ЧЕМ-ТО говорят, а ЧТО-ТО».

И вот тебе, пожалуйста, самодовольная хомячина в 2012 году поучает всех по поводу того, что литература — это не ЧТО-ТО, это О ЧЕМ.

Но ведь если определять литературу тем, О ЧЕМ она говорит («о том, как режут друг друга», «о войне и подвигах»), то нет никакой разницы между «Войной и миром» и самым низкопробным чтивом, в котором идет нескончаемое мочилово. И там, и там режут друг друга. Но в мочилове только и делают, что режут. А в «Войне и мире» это самое «режут» является всего лишь фоном, раскрывающим загадочные и притягивающие глубины человеческой души. Произведение определяется не тем, О ЧЕМ оно пишет, а тем, в какие глубины оно позволяет заглянуть.

Достоевский написал «Преступление и наказание». И если верить госпоже Латыниной, то он написал его О ТОМ, как герой замочил старуху и украл бабки. Герой, действительно, замочил старуху и украл бабки. Но только хомяк может охарактеризовать «Преступление и наказание», сказав: «Это О ТОМ, как мочат и крадут».

Кем надо быть, чтобы сказать, что подлинно великие произведения «удобны, как стул»? Креативным хомяком, влюбленным в удобство. А почему хомяк так любит удобство? Потому что он — ребенок, не желающий участвовать в предназначении рода человеческого. Коим, конечно же, является странствие. Мытарство во имя познания. Нетрудно доказать, что хомяк вообще не желает покидать предродовое состояние, комфортный мамин живот. Но пусть это делают последователи Грофа. Мне намного важнее подчеркнуть, что для хомяка мамин живот — это окружающая его среда специфической комфортности. А подлинные родители — не папа с мамой, а хозяева этой среды.

Хомяк капризен и покладист. Его нельзя гладить против шерсти. Но если накормить его очередной порцией блокбастерины, то бишь щекочущего попку удобства, он поклонится в ноги сделавшему это коллективному Великому Инквизитору. Инквизитор ухмыляется. Он-то знает, что стул удобен для хомячихи из XXI века, самодовольно сочиняющей пошлые глупости. Что когда-то стул кто-то зачем-то выдумал. И тогда он был отнюдь не удобен.

Что люди не всегда сидели на стульях. И не всегда ходили на двух ногах. Что стулья им понадобились для чего-то, на каком-то этапе их культурного развития. А до того они лежали или сидели на корточках. А когда им предложили стул, то поначалу шипели: «На фиг мне этот неудобный предмет!»

Что все, вводимое в жизнь культурой, поначалу неудобно. И потому ренегаты, провозгласившие «Даешь удобную культуру!», — это враги культуры. «Ну и хорошо, что враги», — говорит Великий Инквизитор. Счастливым взрослым младенцам не нужна подлинная культура. Им нужна культура удобная, то бишь блокбастерная.

Мы воюем не с Латыниной и не с хомяками. Мы воюем с Великим Инквизитором. Мы отстаиваем свое право странников. И потому сражаемся не только за Родину, но и за культуру. Хомякам культура не нужна и враждебна. Она нужна нам. И мы ее отстоим. Ее и Родину.

Ради победы в этой войне я буду обсуждать, чем подлинный Гомер отличается от хомячковой блокбастерной пародии, сочиняемой госпожой Латыниной.

Гомер невероятно сложен. И этим привлекателен. Он сложен даже сейчас. И он был фантастически сложен для своего времени. Тогдашнее человечество полюбило его за сложность. И вчитываясь в Гомера, мы постигаем еще и тайну этой любви. Она же — тайна Истории.

Гомер по-новому воспел величие проигравшего.

Лишь после Гомера мир признал это величие в полной мере. Вот почему где есть хомяки и хомячихи — там нет Гомера. А там, где есть Гомер, — там нет хомяков и хомячих. Ведь для хомяков и хомячих любой проигравший — это не заслуживающий внимания лузер. Таковы нормы их блокбастерной удобной культуры. Но у Гомера-то все обстоит диаметрально противоположным образом.

Кто такой гомеровский Гектор? Это лузер. И не просто лузер. Это человек, который бежит от Ахилла, понимая, что обречен ему проиграть. И останавливается только тогда, когда богиня, желающая, чтобы он сразился с Ахиллом, устраивает Гектору некую провокацию. Итак, он гибнет. А перед этим бежит. А еще он разговаривает с Андромахой.

Сегодняшний хомяк будет потешаться по поводу такого типчика. И разнылся, беседуя с супругой. И струхнул... И подставы не заметил. Мало ли еще что. А Гомер восхищается Гектором ничуть не меньше, чем Ахиллом. И человечество вслед за ним научилось восхищаться не только победой мышц, но и победой человека над собой.

В блокбастерах догомеровского периода (они же — банальный песенный фольклор) всегда был свой безгрешный и блистательный герой. И омерзительный чужой, безобразный, трусливый и злобный гад. То же самое и в современных блокбастерах.

А кому сочувствует Гомер? Троянцам или ахейцам? Повторяю, Гомер невероятно сложен для своего времени. Да и не только для своего. Потому что он ухитряется увидеть плохое в своем. Что такое гнев Ахилла и все, что за этим последовало? Это непозволительная для сегодняшнего мира сложность. Надо же, наш Ахилл — и вдруг такая подлянка! А Гомер на это рискнул. Потому что — собирательное это лицо или уникальный певец — но речь идет о гении. А там, где гений, там риск. Блокбастеры же делают ремесленники, на риск не идущие. Или же середнячки, осваивающие территорию человечности, завоеванную для них гениями. Или же талантливые люди, опрощающиеся во имя кассового успеха. И потом годами страдающие по этому поводу. Как страдал тот же Спилберг, выпустив фильм «Челюсти». Тот самый фильм, который называют «первым блокбастером».

Что такое встреча Ахилла с Приамом?

Это абсолютная художественная революция. Ахилл в своем праве. Он мстит за Патрокла. И вот приходит враг. Отец человека, который убил его друга. И что же? Ахилл, превратившийся в зверя, обуреваемого яростью (а, по-видимому, еще и чувством вины), вдруг приходит в себя, увидев горе отца. Подчеркну еще раз — отца чужого для него человека. И не просто чужого — враждебного.

Это превращение банального терминатора в тонко чувствующего человека приковывало к себе внимание человечества на протяжении тысячелетий. Да, потом другие пошли за Гомером и разработали тему, добывая по крупицам и иную тонкость, и иную глубину. Но первым это сделал Гомер. И как тонко он это сделал! Способность первопроходца предъявить человечеству нечто сокровенное и невероятно важное... Предъявить это иначе, чем те, кто идут по его пути... Вот чем приковывает к себе Гомер тех, кто отправляется в странствие. И вот чем он отвратителен отказавшимся от странствия хомякам.

Латынина — хомячиха, ненавидящая Гомера.

Есть два способа убить то, что ты ненавидишь. Один способ — это охаять. А другой — похлопать по плечу и назвать блокбастером.

Еще одна гомеровская новизна, немыслимая для тогдашнего человечества — отношение к богам.

Об этом много написано. Гомеровские боги могут быть несправедливыми и даже подлыми. Они могут быть хуже людей. Люди поднимаются над богами. Представим себе VIII век до нашей эры... или даже XII. Ведь и поныне спорят не только о том, где родился Гомер, но и в каком веке он жил...

Ну так вот, представим себе VIII век до нашей эры. Кстати, если это VIII век (а большинство датирует Гомера именно этим веком), то это уже Темные века. Микены сокрушены. По Пелопоннесу носятся дорийцы и эолийцы... Сама возможность что-то записывать проблематична... Кстати, датированных той эпохой записей «Илиады» и «Одиссеи» нет. И не потому, что сгорела Александрийская библиотека. Этих записей не было и в Александрийской библиотеке.

VIII век до нашей эры... Право же, есть сходство с нашей постсоветской эпохой. Рухнула тогдашняя высокая культура — микенская. Начался регресс. Как в эпоху тогдашнего регресса сохранялись огромные произведения Гомера? Кому они вдруг показались нужны? Почему посреди регресса они вдруг оказались возможны? И что они собой породили? По сути, они создали новую постмикенскую Грецию. Создали ее язык, ее образность. Собрали воедино ее народ. Он же — латынинский «массовый слушатель».

Не будем даже говорить о том, что масса историков противопоставляет Гесиода Гомеру и утверждает, что у Гомера был не массовый, а достаточно избранный слушатель, принадлежащий к воинскому сословию. Другое дело, мол, Гесиод. Другие темы, другие слушатели и так далее. Но каков бы ни был слушатель Гомера — зачем ему вся эта сложность и новизна? Он же варвар. Он только что — в историческом плане, конечно — сокрушил «тогдашний СССР». То есть великую микенскую культуру. Ему бы опрощаться, как нашим хомякам. Ан нет. Он хранит великие гигантские эпические поэмы о чужих, давних, чуждых ему временах. И как хранит!

Ведь и впрямь каким-то загадочным образом Гомер начал распространяться по Пелопоннесу, выводить этот Пелопоннес из варварства, вводить его в новую неведомую ранее культурную фазу. Прививать варварам не микенские, а еще более тонкие представления о гуманизме.

А образ Патрокла? Ахилл впадает в полузверино-агрессивное состояние, предает свое войско во имя гордыни. Надо спасать ахейцев, подавленных отсутствием Ахилла. Во имя этого спасения друг Ахилла Патрокл надевает доспехи Ахилла и выходит на бой, зная, что его убьет Гектор. Он приносит себя в жертву во славу своего народа и своего друга. Друг потрясен, но не выходит из полузвериной комы. Он начинает охотиться за убийцей Патрокла. Глумится над телом убийцы. И тут приходит отец.

И это все учили наизусть дикие дорийцы и эолийцы! Для чего?! Для того чтобы вобрать в себя тайны сокрушенных ими Микен, приобщиться к каким-то новым, неслыханным тайнам. Ничего себе «блокбастеры о том, как люди режут друг друга»! Налицо поразительная творческая сложность, привносящая в мир новое представление о гуманизме. Придя в мир, гомеровское слово творит чудо. Дикие племена начинают восходить и превращаются в предков Платона и Аристотеля, Эсхила и Софокла.

Зачем хомяку все это — история, странствия, восхождение? Хомяк все это ненавидит особой, инфантильно-дебильной ненавистью. Он это хищно отрицает. Вы понимаете — хищно! А те, кому придется останавливать не только здешнего, но и американского хомяка — компьютер, полуоткрытый слюнявый рот, высокоточное оружие, сжигающее наши села и города — они-то понимают, что не смогут победить хомяка, не отстояв Гомера. То есть свое право на восхождение, взрослость, странствие. Право на восхитительно-мучительное открытие того, что содержится в отчуждаемой от них великой культуре.

Якобы удобной (трам-тарарам), как стул (тудыть-растудыть)...

Новелла Матвеева не ахти какая поэтесса, но ей принадлежат не худшие строки: «Что в мир приходит гений не тешить, а мешать». Мешать, то есть создавать неудобное. Гений приходит в мир, чтобы мешать хомяку. Чтобы сложностью своей воспрепятствовать опрощению.

ОПРОЩЕНИЕ — вот один из пакостных грехов нашей хомяковой псевдоинтеллигенции, обслуживающей лихорадочно опрощающихся властителей «Зоны Ч».

Подлинно исторический господствующий класс не имеет права ОПРОЩАТЬСЯ. Ибо, ОПРОСТИВШИСЬ, он теряет связь с Историей. А потеряв эту связь, он теряет связь с народом. И в итоге становится пищей для иноземных хищников. Роковое проклятье нашего класса-Монстра состоит именно в том, что он стремительно ОПРОЩАЕТСЯ. Он как бы натягивает на себя приторную хомячиную шкуру и подмигивает подлинным хомякам: «Ребятки, ну что вы на меня заточились? Я же вам не враг». «Ты-то нам не враг, — отвечают ребятки, — но тебя не любят те, кто обеспечивает наше удобство. И кто ты такой, чтобы мы тебя любили-то?» В самом деле, кто он такой, этот коллективный Монстр, которому очень хочется превратиться в коллективного хомяка?

Монстр, грезящий о державности и национальной идее, но не способный понять, чем великая советская культура, наследующая величие русской культуры, отличается от смердящей антикультуры «Ч»

Когда-нибудь я напишу пьесу: «Диалоги Гомера с Монстром». А пока лишь скажу, что дорийцы и эолийцы, слушая Гомера, работали над собой. Шла колоссальная работа над собой. Исступленная и таинственная.

А сокрушившие Рим варвары? Они ведь не ОПРОЩАЛИСЬ на развалинах Рима, а впитывали в себя его потенциал, его культурную прану. Впитывая, соединяли высокую античность и высокую христианскую мысль.

Точно так же восходили пришедшие из низов большевики. Они яростно учились. Зачитывались Толстым, Горьким и Чеховым. Галерка МХАТа была забита теми, кого белогвардейское хомячье презрительно называло «кухаркиными детьми». Эти представители социальных низов, поднятые наверх революцией, по десять раз ходили на «Три сестры» и «Дни Турбиных». Яростно хлопали, шли по ночным улицам, споря по поводу того, как именно следует понимать увиденное. В итоге восходящий социальный поток создал полноценных строителей государства.

В 1917 году произошло великое чудо, достойное своего Гомера. И не получившее его. Разлагающиеся микенские (прошу прощения, имперские) элитарии сгноили Империю. А «кухаркины дети», подобные дорийцам и эолийцам гомеровской эпохи — империю воскресили, воссоздали. Но не сумели передать свой строительный ген детям и внукам. Почему? Не потому ли, что им тоже захотелось опрощения, то бишь удобной, как стул, блокбастерной культуры? Что ж, Стругацкие и Окуджава сбацали на блокбастерный манер. Да так, что страна обратилась в пыль. Вот что такое война культуры с блокбастерами.

Блокбастеризация великой культуры обращает в пыль государства. Вот о чем могли бы подумать властвующие постсоветские варвары. Подумав же — лихорадочно схватиться за подлинного Гомера, а также Толстого, Достоевского, Томаса Манна, Чехова и так далее. Вместо этого они опрощаются. И ждут, когда хомячки, вооруженные блокбастерным оружием, доберутся до них так же, как до Мубарака и Каддафи.

Завершая, могу сказать, что как бы ни был ужасен опрощающийся Монстр, его хоть в чем-то оправдывает очевидно варварская природа. Интеллигенцию же нашу — коллективную Латынину, так сказать — не оправдывает ничто. А значит, России нужна новая интеллигенция. Не в первый раз она ее создает, оказавшись на пепелище.

До встречи в СССР.