Архитектурный передел: как жадность и равнодушие уничтожают историческую память народа. Часть 2

Продолжение интервью с Элеонорой Шевченко (Начало в № 628)

Корр.: Элеонора Арсеновна, вот Вы сказали, что так близко строить дома нельзя. Но тем не менее уже почти в каждом крупном городе стремятся повторить опыт Москва-Сити, то ли подражая сверхплотной застройке Нью-Йорка, то ли пытаясь воспроизвести мегаполисы Азии. Разве у нас в стране не выработаны нормы?

Элеонора Шевченко: Нормы существовали всегда. Другое дело, что мои коллеги вообще об этом забыли, не пользуются ими и не понимают, что такое близкое расстояние между такими высокими зданиями недопустимо.

При этом все время говорится о том, сколько дорог построили в Москве. Но ведь пользоваться ими невозможно! Смотрите, что творится: строят новую дорогу, которая якобы должна снять нагрузку, и тут же вокруг этой новой дороги начинают либо громоздить мощные торговые центры, притягивающие множество людей, либо возводить огромные человейники.

И эта дорога, которая призвана была решить транспортную проблему, тоже оказывается перегруженной. Люди, осуществляющие подобную городскую застройку, не знакомы с градостроительной наукой и принимают безграмотные решения.

При этом у нас есть институт, занимающийся каким-то стратегическим планированием. Что он там «стратегически планирует» — неведомо. Он не оказывает никакого позитивного влияния на развитие Москвы и других городов.

Но настоящего стратегического планирования нам сейчас очень не хватает. Не буду называть фамилию одного из руководителей «Газпрома», который вообще заявил, что правительству следовало бы забыть о поддержке малых городов, ПГТ (поселок городского типа. — Прим. ред.), потому что мы находимся в демографической яме, и в этих населенных пунктах некому будет жить. А при убыли населения в 400 тысяч в год общая численность населения страны в скором времени опустится, кажется, до 100 миллионов. И поэтому якобы надо ликвидировать малые города.

Корр.: Откуда берутся такие идеи?

Элеонора Шевченко: Похоже, что этот деятель «Газпрома» рассуждает в рамках стратегической концепции, согласно которой в России должно сформироваться 20 агломераций, а все остальное, что не войдет в эти агломерации, необходимо ликвидировать. Таким образом, в нашей стране должно остаться две тысячи населенных пунктов. Но у нас населенных пунктов значительно больше, чем две тысячи!

Значит, две тысячи мы развиваем, к ним присоединяются более мелкие населенные пункты, расположенные рядом. В результате мы якобы получаем крупную агломерацию, с деревнями и малыми городами. Но это не жизнь!

Когда в молодости я жила в двадцати шести километрах от Ленинграда во Всеволожске, мне приходилось ездить каждый день на электричке на работу. Это так называемая маятниковая миграция. Она, конечно, утомляет, но по молодости так жить можно — встал пораньше, добежал до платформы, сел, доехал. С возрастом это становится тяжелее. Часто в небольшом городе работы не найти вообще.

А человек — это существо, которое без работы начинает чахнуть. Ему очень важно быть востребованным. И поэтому человек стремится работать как можно дольше, оттягивая тот момент, который описывается введенным в последнее десятилетие омерзительным понятием «время доживания».

Это что такое? Он что — животное? Почему человек должен доживать? Бред. А маятниковые миграции именно к этому и ведут. Потому что мотаться каждый день на любом транспорте куда-то на работу невозможно. В своем же городе тебя никуда не возьмут, разве что в вахтеры или сиделки, если есть, где сидеть.

Это совершенно неправильная агломерационная система. Она была разработана еще в довоенный период английскими архитекторами, градостроителями, урбанистами. Почему ее решили внедрять в России? Многие мои коллеги стыдятся писать о себе «градостроитель». Они пишут «урбанист». Они не понимают, что это две разные профессии.

Градостроитель — это человек, который должен глубоко осмысливать и использовать всю сложность градостроительной науки, включая историю, культуру, психологию, семиотику, транспорт, экономику и т. д. А урбанист, на самом деле, — это, по большому счету, экономист. Да, грамотный человек, но в сугубо узкой экономической сфере.

В советский период Генеральный план завершался разделом экономики. Им занимались не бухгалтера и счетоводы, а грамотнейшие люди с очень специфическим экономическим образованием. И они стратегически подсказывали мне, как ГАПу (главному архитектору проекта. — Прим. ред.), в какой момент и какие финансы потребуются для реализации мероприятий по развитию или сохранению города, обозначенных в Генеральном плане. Это был сложнейший раздел Генерального плана. И составлялся он всегда.

Просчитывались перспективы развития на 25–30 лет вперед. Проводился анализ сделанного за первые пять лет. Цель — понять, почему не реализовано то, что было запланировано, в чем причины? И после этого Генеральный план корректировался.

Корр.: С чего начинается формирование градостроительной стратегии?

Элеонора Шевченко: При разработке Генерального плана центральным является понятие «градообразующее начало». Что должно стать таким началом в каждом конкретном случае? Это производство? Это сельское хозяйство, его переработка?

Может быть найдено множество тех основ, которые будут в любом населенном пункте являться его градообразующим началом. И люди тогда не будут оттуда нестись в какой-то другой, центральный город — Москву или Питер, — чтобы найти работу.

У нас на сегодняшний день три крупнейших агломерации в России. Всего лишь три! Москва, Питер, Нижний Новгород. Все! Остальные крупные города пытаются стать агломерациями. А зачем? Наши власть имущие никак не поймут, что даже с точки зрения физической безопасности такая агломерация несет в себе большие угрозы. Ведь для того, чтобы уничтожить огромное количество населения при таком расселении людей, достаточно двух, наверное, ну, может быть, трех хороших атомных бомб? А можно даже и без бомб обойтись.

Корр: Например, инфекция?

Элеонора Шевченко: Да, конечно. Раньше при разработке Генеральных планов раздел водообеспечения был под грифом ДСП, то есть для служебного пользования. И понятно, почему. Это всегда была территория защищенная и особо охраняемая. А сегодня мы по телевизору каждый день видим, что творится с водными источниками вокруг Москвы. Безответственные люди спускают в малые речушки и ручейки разнообразную гадость со своих производств, а потом вся грязь попадает уже в большие водоемы. Это делают варвары. Это не управленцы, это временщики. Хапуги, которые на этом гребут деньги. О России они не думают абсолютно. И о народе не думают. Им наплевать.

А вырубка лесов, использование этих территорий под жилую или любую другую застройку — это тоже варварство. А уничтожение малых городов и деревень, которое началось еще при Хрущеве, когда начали ликвидировать неперспективные деревни и села?! И это сегодня продолжается. Только в еще более варварских формах. Там хотя бы формировали ПГТ (поселок городского типа. — Прим. ред.) или так называемые центральные усадьбы, куда людей сселяли, уже обеспечив их жильем, более благоустроенным, как казалось тогда. А сегодня люди вынуждены просто оставить свое жилье и убежать либо к детям, либо куда-то еще, где можно выжить.

Корр.: То, о чем Вы рассказали — это же не вопрос экономики или градостроительной неграмотности, здесь скорее проявлена политическая воля. Начиная с 90-х годов XX века руководство страны осознанно оголяет территорию России, сгоняя население в эти самые «агломерации».

А агломерационная концепция нужна для того, чтобы красиво оформить сгон с земель. Иначе зачем было уничтожать повсеместно градообразующие предприятия, школы и фельдшерские пункты?

Элеонора Шевченко: Да, я абсолютно с Вами согласна. Это, конечно, так. И мы видим эту разницу на исторических примерах освоения территории страны и в царское время, и в советский период.

Целенаправленная политика заселения территории существовала еще в царские времена. Это притом, что население России было значительно меньше — 100–130 миллионов, включая Финляндию, Польшу, Среднюю Азию. Но, несмотря на это, со времен Ивана III — а это конец XV в. — началась политика формирования границы. Причем граница создавалась не просто так.

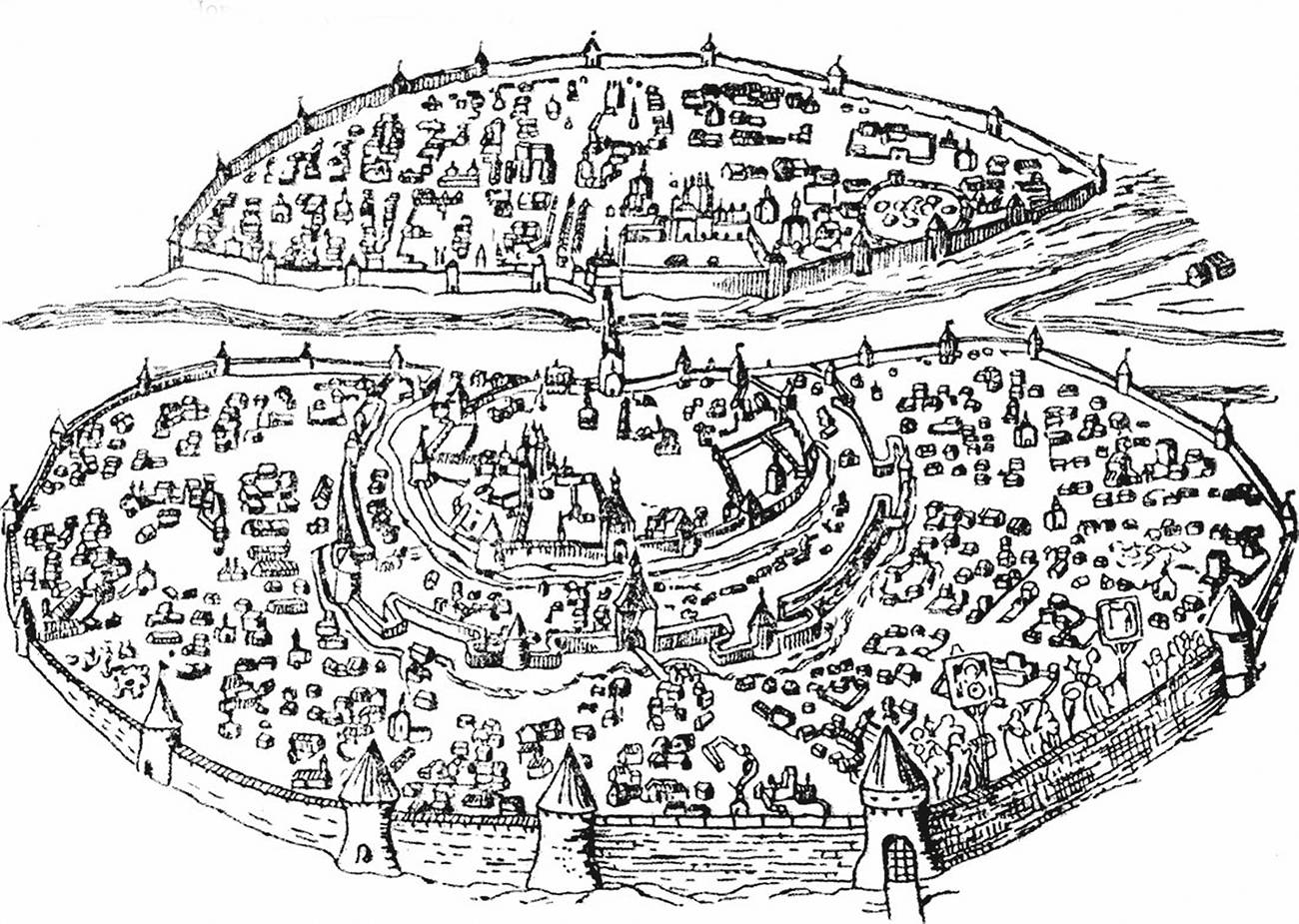

С нее начиналось градостроительство. Впервые в мировой истории возникла такая сложная система расселения. Это была оборонительно-жилая система, в которую входили не только города-крепости — такие, как уже упомянутый Белгород, он был центральным — к ним приписывались другие, либо существующие, либо строящиеся города и деревни с определенной территорией вокруг них.

Таким образом возникала линейно-узловая система. И в этих крепостях и городах люди жили. Это были так называемые остроги. Они должны были обеспечить войсковые части всем для них необходимым. Создана была действительно уникальная система. Грамотно определялась площадь территории, на которой население могло прокормиться за счет сельского хозяйства.

И города формировались не случайно. Очень часто можно услышать, что русские города, с их живописными планировочными структурами, формировались по наитию, спонтанно. Да ничего подобного!

Как только мы приняли так называемое византийское законодательство, градостроительное в том числе, были внедрены жесткие нормы. Четко определялось, какую землю, в каком количестве и кому давать, а также как формировать городскую застройку.

К описываемому моменту мы уже имели в определенной степени сложившуюся систему заселения, но это еще не было системой расселения. А это разные вещи — «заселение» и «расселение». Расселенческая структура как раз появляется в тот момент, когда начинает формироваться граница. А почему? Потому что без постоянно проживающего населения территорию не удержать. Это поняли в конце XV века, уже тогда была разработана система. И ее действительно внедряли. Крепостные крестьяне, которые готовы были переехать, получали вольную.

Корр.: На протяжении всей истории нашей страны русские осваивали огромные территории севера и востока. А теперь мы видим обратный отток на запад. То, что Вы рассказываете, говорит о колоссальной политической воле, о целенаправленной политике, которая позволила освоить гигантские территории. А что происходит сейчас?

Элеонора Шевченко: Никто не обращает внимания на эту проблему всерьез. Да, президент последние несколько лет стал говорить о развитии Дальнего Востока, начал обращать внимания на Сибирь, на Севера наши.

А ведь освоение территории за Уральскими горами (тогда это называлось Уральский кряж) еще новгородцы начали. Первыми пошли туда и там договорились с племенами, что те дань будут платить, а сами затем вернулись домой.

Активно процесс пошел значительно позже, при Борисе Годунове, когда тот издал указ о строительстве Томска. Тюмень, уже существовавшая тогда, должна была выделить и людей, и деньги, и материалы для строительства этого города. А далее шла масса указов о развитии строительства на этих территориях. Но особенно мощные процессы начались в 1856 году, когда был принят указ о строительстве, развитии и переселении туда людей. Это уже хорошо разработанная система — не просто заселение территории, а ее освоение и расселение.

Недавно, работая над «Антологией», я случайно обнаружила очень любопытный документ, называется он «Амур, справочная книжка переселенцев в Амурскую область». Потрясающе! В ней приводится обращение к будущим переселенцам. В этом обращении честно, без прикрас говорится: вам предстоит выполнить тяжелую задачу, но вы за это получите такое-то количество земли бесплатно, на 20 лет освобождаетесь от всех налогов, а мужская часть вашей семьи на 10 лет освобождается от призыва в армию. И только через 20 лет переселенцы начинали платить минимальные налоги.

Не так вот, как сейчас: поезжай туда, мы тебе гектар дадим. Нет. В документе приводится полный перечень всех деревень Амурской области и написано, чем занимается население той или иной деревни, какова ее численность, и какая деревня сколько может принять семей.

Более того, там подробнейшим образом был описан путь движения к этим местам. Где какие дворы, ямы (почтовые станции), где организованы места для ночлега. Я была просто в восторге от этого документа.

А еще правительство следило, что там с демографией происходит. Например, видели, что рождаемость низкая, начинали разбираться, в чем причина. Выяснялось, что преобладает мужское население. И с этого момента в приоритете становились семьи, где больше девочек.

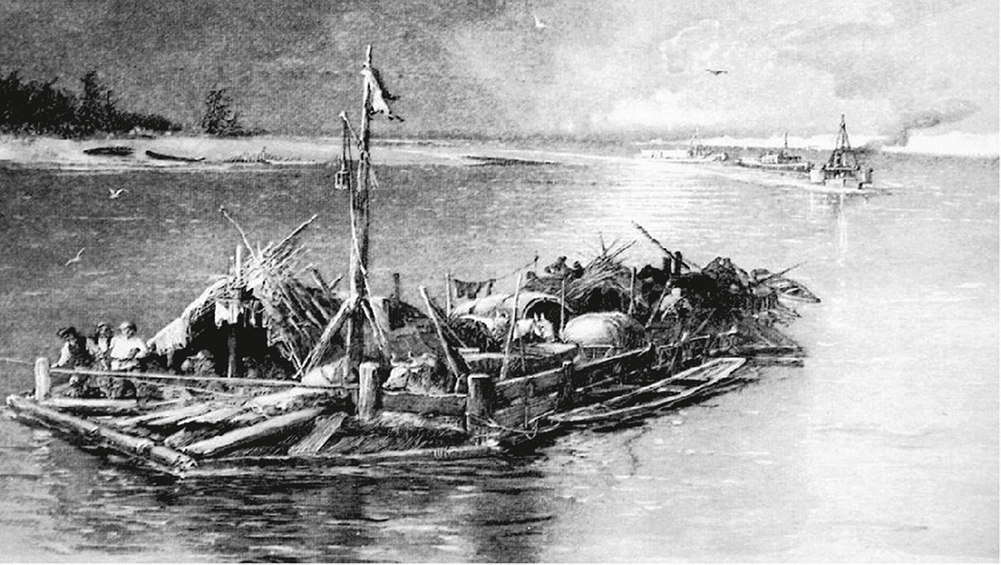

Более того, было принято решение о бесплатной доставке людей от Одессы до Благовещенска. До Одессы люди сами должны были добраться со своим скарбом, а там все семейство сажали на пароход и, огибая мыс Горн, они плыли к Благовещенску. Люди должны были совершить гигантское путешествие. Невероятно тяжелое, конечно, и интересное. А прибыв в Благовещенск, они уже на подводах направлялись в то место, которое выбрали.

В 1914 году вышла другая потрясающая книга, называется «Азиатская Россия», трехтомник. И в ней подведены итоги всего этого процесса заселения. А почему заселяли-то? Потому что поняли, что казачьи полки, которые должны были охранять границу с Китаем, не удержат эту территорию. А местного населения недостаточно, и к тому же оно в большей степени кочевое, сегодня тут, завтра там. Земля без постоянного населения пуста и мертва. И тогда была разработана большая государственная программа. Были созданы специальные управления — Генеральное управление, переселенческое. Вот это была серьезная политика!

В «Антологии» мы обращаем внимание на два этих документа в надежде, что те, кто занимается разработкой стратегии развития государства, поймут: надо немножечко по-другому подойти к этим вопросам. Надо уходить от агломераций, их надо расселять однозначно. Но для того, чтобы люди отсюда уехали куда-то, им надо создавать условия более благоприятные, чем те, которые им предлагаются сейчас. Это вопрос политической воли.

Почему-то в нынешней России на вооружение принята западная модель урбанистики, а не наша традиционная, при которой заданная градостроительная структура поддерживается и развивается. Почему-то мы стремимся все время перенимать какие-то чужие образцы, а они явным образом не приживаются на нашей почве. И понятно, почему. Они формировались на базе другой культуры.

Корр.: А что Вы можете сказать про отношение властей предержащих к архитектуре предыдущей эпохи?

Элеонора Шевченко: Мне непонятно, почему у нас до сегодняшнего дня такое нерачительное отношение к архитектуре советского периода. Ведь это гигантский пласт, сформированный нашими предками, коллегами прошлых лет. Почему мы так уничижительно к нему относимся? Почему не пытаемся сохранить архитектуру и градостроительство того периода, что достались нам в наследство, и вовсе не плохие? Да, где-то чего-то не хватает, надо добавить, улучшить, но не уничтожать это.

Мы получили невероятно интересную застройку. Сейчас ее уничтожают. А зачем? Почему не сохранить и не развивать город дальше? Территорий у нас много. Но только к этому вопросу тоже надо подходить с умом. И тут надо всегда понимать, что нужно тому или иному городу. Как его развивать? Что в каждом конкретном населенном пункте станет градообразующим началом, способным сохранить его жизнеспособность и активное участие в экономической и хозяйственной жизни всей страны.

К своему отечеству можно по-разному относиться. Но когда у тебя понятия Отечества нет, то и самого отечества не будет. И отсюда такое отношение к историческому наследию.

Я всегда своим студентам говорила: «Вы в ответе перед будущим. Но в еще большей ответственности вы перед своими предками. Не осквернить, не оскорбить их память — вот что важно!» А сегодня мы в значительной степени оскорбляем их память.

Статус «ценный градоформирующий объект» уже ничего не значит. Этот объект могут спокойно снести и построить совсем новый, не вписывающийся в окружение. А ведь именно такие объекты создают городскую среду, о которой я постоянно говорю и которую в нашей стране не стремятся сохранить. Единичные объекты сохраняют, а вот среду разрушают.

Яркий тому пример — ситуация с Цирком и зданием СЭВ. Как вообще появляются такие идеи? И цирк на Вернадского, и комплекс зданий СЭВ находятся на своих местах и играют очень важную роль в сложившихся градостроительных ансамблях. Цирк очень гармонично вписывается в масштабный градостроительный узел Воробьевых гор, перекликаясь с главным корпусом МГУ. А здание СЭВ — это вообще уникальный объект, который был в свое время передовым.

И если Цирк удалось отстоять (все-таки общественность услышали), то здание СЭВ пока что ждет незавидная судьба. Но ведь этот комплекс также является узловым элементом в градостроительном созвездии с такими доминантами, как гостиница «Украина» и здание Правительства РФ (ранее здание Верховного Совета).

Большой вопрос, что с ним будет. Объекты на его месте предлагают построить совершенно чудовищные.

Совершается очередное варварство, очередное преступление! Здание СЭВ было построено в 1972 году. И на тот момент это было уникальное здание, потрясающее! Туда водили людей, показывали всем. Естественно, на него бегали посмотреть все архитекторы. Боже мой, какая красота здесь создана! Какая мощная доминанта построена! Конечно, по поводу Нового Арбата было много споров, можно с ним соглашаться или не соглашаться. Но здание СЭВ, безусловно, веха в отечественной архитектуре.

Прошло более 40 лет с момента его возведения, оно давно должно быть в списке памятников архитектуры. Но его не хотят признать памятником. И это преступление! А вместо него хотят возвести нечто чудовищное в духе «Москва-Сити». Вот кто до этого додумался? Кому неймется???

Корр.: Как можно его спасти?

Элеонора Шевченко: Я думаю, что надо писать обращение в правительство, а может быть и президенту. И в Общественный совет по культуре.

Ситуация со сносом этих зданий кажется очень странной. Уже много лет назад президент сказал, что сохранять надо не только отдельные памятники, но и окружающую историческую среду. Но Министерство культуры как будто забыло об этом. Или его слова просто игнорируют?

Корр.: Каким образом в нашей стране то или иное здание теряет или получает охранный статус?

Элеонора Шевченко: Когда мы говорим «объект наследия», то мы говорим о единичном объекте. Это может быть здание, монастырский комплекс или такой объект как улица зодчего Росси в Питере. А где охранные границы улицы Росси? До недавнего времени эти границы толком не были определены.

Или похожая ситуация с «Дворами Капеллы» и так называемым Певческим мостиком в Питере. Граница проходила по абрису фасадов. Нам удалось расширить зону охраны. Но это удается не всегда. Ведь похожая ситуация наблюдается повсеместно, когда граница охраняемого объекта не защищает его от строительства в близком соседстве.

Когда у застройщика возникает желание занять какую-то территорию, то выполняется проектное предложение или делается экспертная оценка. И тут все зависит от порядочности эксперта. Эксперт может выполнить заказ за очень хорошие деньги, доказав, что объект не ценен и может подлежать сносу.

После этого Министерство культуры исключает объект из перечня охраняемых. И объект сносят. Такие примеры имеются.

И я не могу сказать, что есть удовлетворенность работой Министерства культуры. Ведь кто-то конкретно это пресловутое постановление № 1936 писал? Кто-то его утверждал?! Я, как бывший работник министерства, могу сказать, что такого рода документ не может не пройти согласования ряда ведомств.

Свою визу должны поставить Госстрой, Министерство культуры, Министерство экономического развития, Министерство транспорта, Министерство природных ресурсов. Пока документ не пройдет все эти инстанции, правительство не может его согласовать.

Корр.: Что происходит с наследием эпохи модернизма? Насколько я знаю, за последние два десятка лет совсем небольшое число объектов признаны памятниками архитектуры, а многих объектов уже нет. Так были снесены спортивный комплекс «Олимпийский», построенный в Москве к Олимпиаде-80, Спортивно-концертный комплекс им. В. И. Ленина в северной столице, огромное число кинотеатров, домов культуры, НИИ по всей стране. Практически все подобные здания украшены произведениями декоративно-прикладного искусства, будь то мозаика, рельеф, особые техники, типа сграффито. Это все исчезает на глазах, несмотря на протесты профессионалов и общественности.

Если с эпохой авангарда все понятно, и эти здания защищают и реставрируют, а эпоха сталинского ампира признана очевидным достижением русской культуры, то с модернизмом все обстоит совсем иначе. Этот период явным образом оболган.

Элеонора Шевченко: Вы сказали ключевую фразу — именно весь период оболган. Считается, что лучше его забыть. Из памяти вычеркнуть. Но история любой страны, как и любого человека, поступательна. Мы не можем какой-то кусок взять и выбросить, сказать, что его не было.

Вы правы, что заявки подаются на присвоение тому или иному объекту статуса памятника архитектуры. Но дальше в дело должен вступить эксперт или группа экспертов. Все зависит от того, кто будет составлять обоснование ценности данного объекта, определять наличие в нем предметов охраны. А потом делать вывод о его ценности и включении в единый Государственный реестр объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения.

Вообще есть проблема, что у наших архитекторов советский период не вызывает сильной любви. И есть мнение, что с ним надо разбираться. Пожалуй, я соглашусь с этим. Но ведь нельзя разбираться так, как это делается сейчас. Должен быть какой-то диалог между специалистами. Должны быть четкие критерии. А то, что мы видим сейчас, происходит за закрытыми дверями. Даются какие-то неубедительные аргументы против признания здания памятником архитектуры.

Многое, что было построено в тот период, эстетической ценности, конечно, не имеет. И тут действительно надо очень внимательно смотреть, что стоит сохранить, а что надо реконструировать.

Но что касается массовой жилой застройки, которая началась во времена Хрущева, то я бы обязательно сохранила несколько кварталов пятиэтажных домов. Это же наша история. Сейчас эти дома уничижительно называют «хрущобами». Но эти люди не знают собственной истории. Они не понимают, что была решена колоссальная жилищная задача — переселение миллионов людей из коммуналок, бараков, землянок в индивидуальные квартиры с водопроводом, канализацией, теплом! Люди выводились из настоящих трущоб.

Почему надо этот период ругать? Как можно не видеть, что это было достижение на том историческом этапе? Хрущобы?! Ребята, их надо было дальше развивать, улучшать эти типовые серии. Надо знать свою историю.

Что касается этих двух объектов, Цирка и здания СЭВ — кто-то же провел соответствующую экспертизу, а Министерство приняло его как данность.

Люди получают это право заниматься экспертизой, проходят собеседование, что-то типа экзамена, и получают на три года право осуществлять Государственную историко-культурную экспертизу. Потом надо это право продлевать через три года.

Я была таким экспертом с 2010 года по 2019-й. Потом решила не продлевать срок, так как не могла уже смотреть на то, что происходит сейчас с городами.

Необходимо всему профессиональному сообществу объединиться и встать на защиту нашей истории и культуры, иначе в очень скором будущем мы не узнаем наши города и потеряем связь с прошлым.