Герменевтика — одна из древнейших философских дисциплин. Задачей данной дисциплины является превращение истолкования сложно построенных текстов — как священных, так и иных — в тщательно разработанную методологию. Иногда термины «герменевтика» и «экзегетика» рассматриваются как синонимы. Но это не вполне так.

Потому что, во-первых, экзегетика в большей мере, чем герменевтика, ориентирована на истолкование священных текстов, которые в силу своей богооткровенности просто обязаны обладать не только буквальным, но и дополнительным, более глубоким и не всегда выраженным смыслом.

И, во-вторых, экзегетика, в отличие от герменевтики, занимается только истолкованием, то есть интерпретацией текстов. А герменевтика претендует на интерпретацию самых разных типов коммуникации. В том числе и тех коммуникаций, которые осуществляются без задействования слов (так называемых невербальных коммуникаций).

Если истолкование чего-либо, в том числе биографических сведений, не адресует напрямую к религиозной сфере и если истолкованию подлежит очень разнокачественный и противоречивый материал, то дисциплиной, разрабатывающей и применяющей методологии такого истолкования, является именно герменевтика.

С древнейших времен существовали и признанные теми или иными конфессиями толкователи, и целые институты, занятые толкованием. Толкователей называли комментаторами. Сталкивались между собой различные школы комментирования. Эти школы в разных религиях назывались по-разному. Кроме христианских комментаторов священных текстов, которых наделяли полномочиями те или иные конфессии (католическая, православная, протестантская), есть еще школы иудаистского толкования. Толкованием занимались таннаи, амораи, масореты. В исламе обычное толкование Корана называется тафсир, а эзотерическое толкование — тавиль. В индийской философии есть целая школа, называемая пурва-миманса, занятая толкованием древнеиндийских религиозных источников. То же самое имеет место и в других религиях.

Первая обобщающая работа, в которой герменевтика фигурирует как полноценная дисциплина, принадлежит христианскому мыслителю Аврелию Августину (354–430). Этот древний интеллектуал написал очень интересный труд, который называется «Христианская наука, или Основания священной герменевтики и искусства церковного красноречия».

Позднее герменевтику начали использовать для расшифровки, то есть разгадки тайн тех или иных текстов, не являющихся религиозными. Это касалось, например, исторических документов, которые нельзя правильно интерпретировать без понимания того, какова культурная среда, в которую погружен автор документа, каков социальный статус автора, какова степень его образованности, какова его политическая ориентация, как он вписан в существующие элитные группы и так далее. Герменевтика начала использоваться и для чтения не лишенных загадочности художественных или философских текстов.

Постепенно наряду с религиозной герменевтикой сформировались еще и герменевтика историческая, филологическая, философская и, наконец, политическая.

Позже возникли и другие герменевтики. Потому что зашифрованный смысл надо было подвергать дешифровке, если разгадываешь подлинный смысл не только тех или иных религиозных откровений, тех или иных биографических сведений, тех или иных художественных произведений. Зашифрованный смысл стало необходимо подвергать дешифровке постольку, поскольку возникло колоссальное количество шифрованных посланий, в том числе и посылаемых в эфир. И тут нашлось место не только для гуманитарной, но и для математической дешифровки. А значит, сама герменевтика стала не только гуманитарной, но и математической дисциплиной.

Следователь, восстанавливающий последовательность деяний, приведших к преступлению, и личность преступника, тоже занимается герменевтикой некоего паратекста, который называется следами совершенного преступления.

Геофизик, пытающийся установить размеры и состав того или иного геологического образования (в большинстве случаев месторождения, но и не только) по тем электромагнитным, гравитационным или иным полям, источником которых является это геологическое образование, тоже занимается герменевтикой.

Аналитик, пытающийся раскрыть подлинный смысл тех или иных событий, тоже занимается герменевтикой.

Герменевтикой занимаются все, кто пытается восстановить природу и структуру источника по сигналам, которые посылает этот источник.

В математике такая задача восстановления структуры и природы источника по посылаемым им сигналам называется обратной задачей. Теория обратных задач, в которой рассматривается, в том числе и степень неустойчивости этих задач (так называемая некорректность), — отдельный раздел математики. Есть несколько математических школ, представители которых занимаются обратными задачами. Одна из этих школ связана с именем выдающегося советского математика и геофизика, дважды Героя социалистического труда, основателя факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, академика Андрея Николаевича Тихонова (1906–1993).

Я пришел в политологию и политическую аналитику, будучи уже кандидатом физико-математических наук. Защищался я именно по обратным задачам. Учителями моими были крупные представители школы Андрея Николаевича Тихонова.

Придя в политологию и политическую аналитику, я с удивлением обнаружил, что, по существу, речь идет о всё тех же обратных задачах, то есть о том, что паратекст, в который входят и разного рода внетекстуальные события (митинги, заговоры, теракты), и политические тексты (речи, статьи, телевизионные передачи) надо расшифровывать, то есть решать некую обратную задачу, раскрывая смысл анализируемого паратекста. Поняв это, я стал развивать не просто аналитический метод, а аналитическую герменевтику, которая существенно отличается от исторической или даже политологической.

Я никогда не пытался ставить знак равенства между гуманитарной и математической герменевтикой. Но всегда понимал, что все виды герменевтики имеют одну сущностную природу и могут рассматриваться как ветви на одном герменевтическом древе.

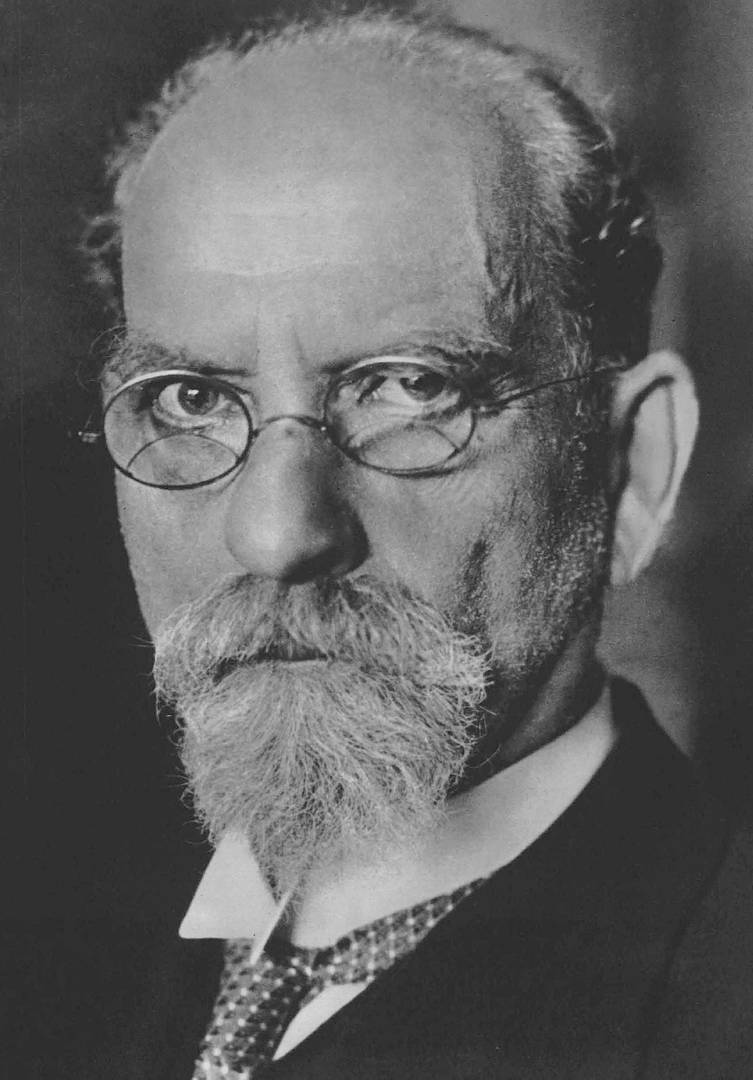

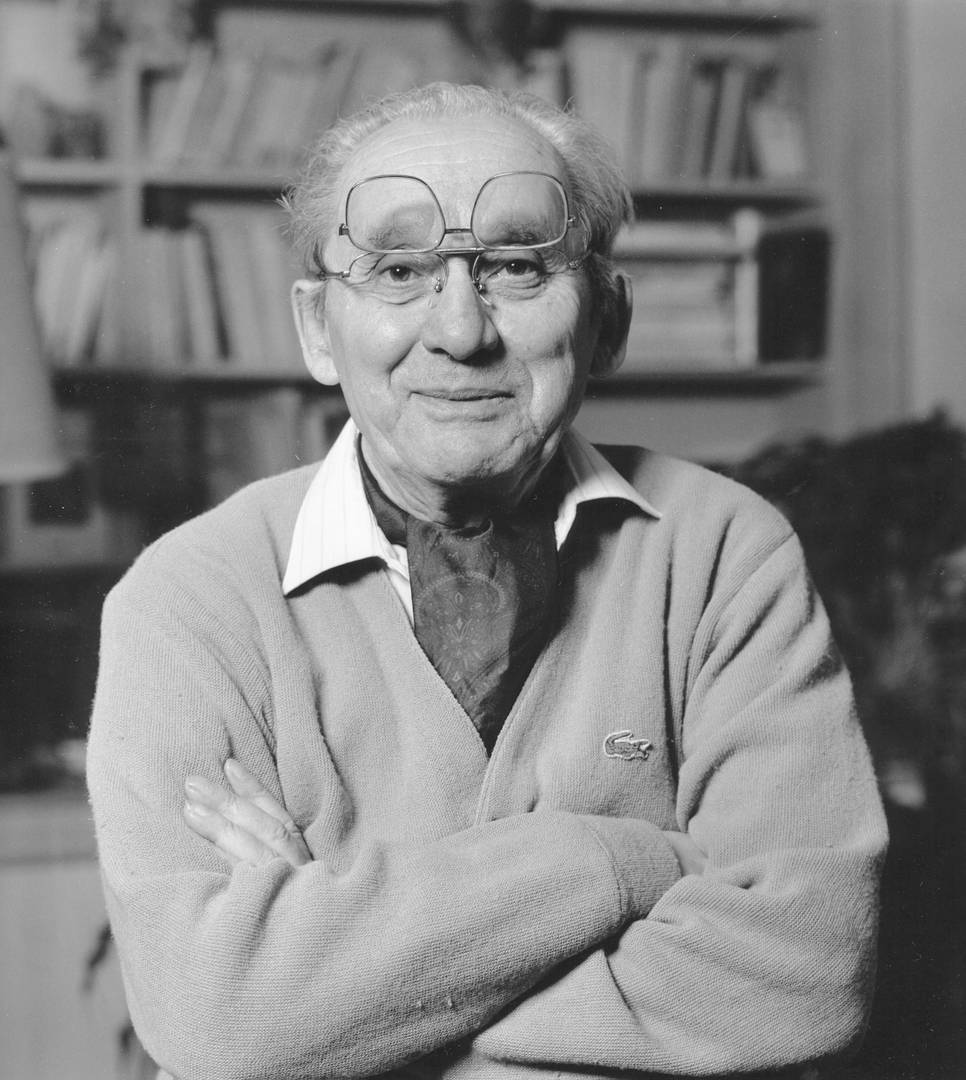

Одним из выдающихся представителей герменевтической науки XX века был французский мыслитель Поль Рикёр (1913–2005). Этот очень крупный философ, внесший существенный вклад в развитие герменевтики, находился под влиянием еще более крупного философа, одного из основателей феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859–1938), выдвинувшего основополагающий феноменологический тезис «Назад к самим вещам!».

Согласно феноменологии Гуссерля, на которую существенным образом опирались и Рикёр, и все представители герменевтики XX столетия, сущностью сознания является присваивание смысла вещам. И в этом смысле быть сознанием означает давать вещам смысл.

Гуссерль утверждал, что такое движение к вещам производится за счет перехода от производных и вторичных смыслов к смыслам изначальным. И что фактически речь идет о необходимости двигаться от периферии, которой является целевое конструирование тех или иных смысловых конструкций, к тому ядру, которое породило эти конструкции.

Согласно Гуссерлю, феноменологическое исследование можно осуществлять как за счет непосредственного созерцания очевидности, так и за счет так называемой феноменологической редукции.

Гуссерль выделяет три типа редукции.

Первый тип — феноменолого-психологическая редукция, нацеленная на анализ самого акта сознания. Речь идет об акте, в котором сознание присваивает смысл тому, с чем соприкасается.

Второй тип — эйдетическая редукция, в которой переживания, с помощью которых сознание присваивает смысл, рассматриваются не как конкретные факты, а как некие идеальные сущности (эйдосы).

Третий тип — трансцендентальная редукция, в которой перебрасывается мост между сознанием, присваивающим смыслы, и так называемым чистым сознанием.

Гуссерль призывал к прямому интуитивному интеллектуальному созерцанию сущностей. Такое созерцание он называл идеацией, эйдетической интуицией, категориальным созерцанием или созерцанием сущностей. Он утверждал, что идеальное можно непосредственно созерцать, а не выводить из понятий. Что такое созерцание возможно лишь на основе особой интеллектуальной интуиции. И что оно при этом является столь же научным, как и та научность, которая гордится тем, что она основана на чистом рацио.

В своей книге «Логические исследования» Гуссерль писал: «Что есть „значение“, это может быть дано нам так же непосредственно, как дано нам то, что есть цвет и звук. Оно не поддается дальнейшим определениям, оно есть дескриптивно предельное. Всякий раз, когда мы осуществляем или понимаем выражение, оно означает для нас нечто, мы в действительности осознаем его смысл. Этот акт понимания, акт придания значения, акт осуществления смысла не есть акт слышания звучания слова или акт переживания какого-либо одновременно приходящего образа фантазии. И точно так же, как нам с очевидностью даны феноменологические различия между являющимися звуками, нам даны и различия между значениями».

Критикуя различные теории идеального, Гуссерль одинаково отвергал и теорию Локка, согласно которой идеальное является своеобразным предельным концентратором чего-то конкретного, то есть существует только в мышлении, и теорию Платона, согласно которой идеальное существует вне мышления в божественном разуме, и все разновидности субъективного идеализма, согласно которому идеальное в каком-то смысле просто не существует. Гуссерль утверждал, что идеальное коренится в том бытии, которое существует, но не является реальным бытием, и что именно там проживают сущности, которые можно непосредственно созерцать в акте идеации.

В своем произведении «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гуссерль писал: «Мы исходим из словесного, возможно, что и целиком темного представления „вещь“ — из того самого, какое у нас только, вот сейчас, имеется. Свободно и независимо мы порождаем наглядные представления такой „вещи“ — вообще и уясняем себе расплывчатый смысл слова. Поскольку же речь идет о „всеобщем представлении“, то мы должны действовать, опираясь на пример. Мы порождаем произвольные созерцания фантазии вещей — пусть то будут вольные созерцания крылатых коней, белых ворон, златых гор и т. п.; и всё это тоже были бы вещи, и представления таковых служат целям экземплификации не хуже вещей действительного опыта. На таких примерах, совершая идеацию, мы с интуитивной ясностью схватываем сущность „вещь“ — субъект всеобще ограничиваемых ноэматических определений».

Ноэматическим Гуссерль называл то содержание, которым обладает некое переживание, осуществляемое сознанием по отношению к чему-то, находящемуся за рамками переживаемой реальности, то есть тому, что трансцендентно по отношению к реальному составу переживаний. Сам этот реальный состав переживаний Гуссерль называл ноэзисом. А его двойника, находящегося за пределами реальности (иначе — его интенциональный коррелят) Гуссерль называл ноэмой.

Различая реальные, по Гуссерлю — ноэтические, то есть ноэмой порождаемые, компоненты переживания и те трансцендентальные двойники, в которых эта реальность переживания исчезает, Гуссерль говорил об ирреальности ноэматических переживаний. Он не просто говорил вскользь о такой ирреальности, он эту ирреальность подчеркивал.

В своих «Идеях» Гуссерль утверждал, что трансцендентное (ирреальное) содержание переживания — «это, конечно, нечто данное, причем — если верно и точно описывать переживание и ноэматически сознаваемое в нем в чистом интуировании — с очевидностью данное; однако это данное принадлежит к переживанию в совершенно ином смысле, нежели реальные, а тем самым настоящие, в собственном смысле, конституенты такового».

Гуссерль разработал учение о ноэме, о ядре этой самой ноэмы, о содержании этого ядра (так называемых характеристиках), об изменчивости ноэматического ядра и так далее. Не желая ограничиваться подобной детализацией, Гуссерль стал отдельно рассматривать некое «наивнутреннешнее», находящееся в центральной точке ядра.

В своих «Идеях» Гуссерль писал: «Говоря о сопряжении (и специально „направлении“) сознания на его предметное, мы отсылаемся к наивнутреннейшему моменту ноэмы. Это не само только что упоминавшееся ядро, а нечто такое, что так сказать составляет необходимую центральную точку ядра, функционируя в качестве «носителя» специально принадлежных ему ноэматических своеобразий, а именно ноэматических модифицируемых свойств „подразумеваемого как такового“».

Я не могу здесь подробно рассматривать как саму феноменологию Гуссерля, так и те герменевтические направления, которые эта феноменология порождала и порождает. Скажу лишь, что завершение феноменологических изысканий Гуссерля могло бы изменить весь интеллектуализм второй половины XX века. Но Гуссерлю не дано было завершить свои изыскания.

Самым выдающимся учеником Гуссерля был немецкий философ Мартин Хайдеггер. Именно Хайдеггер редактировал основные работы Гуссерля. После прихода нацистов к власти Гуссерля начали травить как еврея. Степень участия в этой травле самого Хайдеггера — предмет отдельного рассмотрения. Гуссерлю было запрещено участвовать в философских конгрессах 1933 и 1937 годов. Он не мог не только участвовать официально на этих конгрессах, но даже появляться на них как частное лицо. И тем не менее Гуссерль не эмигрировал. Он умер в Германии в 1938 году от воспаления легких.

Нацистский режим мог уничтожить неизданные работы Гуссерля и библиотеку этого великого мыслителя. Но этому воспрепятствовал героизм бельгийского монаха-францисканца Лео Ван Бреды, который перевез архив Гуссерля в бельгийский город Лувен. Там был основан центр изучения наследия Гуссерля («Гуссерль-архив»). Этот центр существует до сих пор.

Разобранный архив Гуссерля в Лувене насчитывает 40 тысяч неизданных листов. Причем часть из этих листов — стенограммы, которые Гуссерль создавал на основе собственного метода. Они фактически не расшифрованы.

Трудоемкость работы с архивом Гуссерля и невозможность осмысления этого архива теми, кто, так сказать, не конгениален Гуссерлю, смерть Гуссерля по причине его преследования нацистами, препятствия, которые чинили Гуссерлю нацисты, пока Гуссерль был еще жив, — сильно сказались на всем содержании постгуссерлеровского интеллектуализма. Этот интеллектуализм как бы прошел не то чтобы мимо Гуссерля, но лишь соприкоснувшись с мыслью этого великого философа и не оперевшись на эту мысль в должной мере.

Но идеи Гуссерля не умерли, эстафету феноменологии подхватила герменевтика XX века. И прежде всего такой ее корифей, как Поль Рикёр.

Одна из книг Рикёра называется «Конфликт интерпретаций». Такое же название носит подзаголовок той книги о Сталине, предисловием к которой является эта моя статья.

Развивая и преобразуя идеи Гуссерля, Рикёр в своей книге «Конфликт интерпретаций» писал: «В целом я хотел бы показать следующее: изменение масштаба проблемы ведет к появлению едва ощутимого образования, которое одно только делает возможной научную трактовку проблемы: путь анализа, путь разложения на более мелкие единицы — это путь науки, и мы видим, как он находит свое применение в машинном переводе. Но я хотел бы, напротив, показать, что редукция к простому способствует устранению фундаментальной функции символизма, которая может возникнуть только на высшем уровне проявления и которая связывает символизм с реальностью, опытом, миром, существованием (я специально предоставляю право выбора между этими терминами). Короче говоря, я хотел бы показать, что путь анализа и путь синтеза не совпадают друг с другом, что они не равнозначны: на пути анализа обнаруживаются элементы значения, не имеющие никакого отношения к так называемым вещам; на пути синтеза выявляется функция означивания, то, что есть «говорение» и, в конечном итоге, «показывание».

Придя в аналитику из математики, я долгое время увлекался так называемым системным анализом, в котором обнаружение элементов и того, что эти элементы связывает, сопряжено с восстановлением так называемой целевой функции. Но со временем проявилась разница между тем, что называется системой (совокупностью элементов, имеющих общую цель и связанных между собой определенными связями) и более сложными совокупностями, так называемыми гештальтами (целостностями).

А поскольку системный анализ подвергался пересмотру со стороны постмодернизма с его ризомами, то есть размытыми плазмоидными сущностями, более сложными, чем системы, то стало ясно, что без обновления идеи целостности обойтись нельзя. Потому что иначе окажешься неспособным ответить на вызов постмодернизма, способного, в отличие от становящегося архаикой системного метода, предъявить новую коварную сложность.

Так постепенно сформировалась целостная, а не системная аналитика. Она сформировалась в качестве школы, продемонстрировавшей свои возможности в сфере прогнозирования и выявления скрытых смыслов происходящего. При этом целостный анализ всегда противопоставлял себя не только ограниченности системной аналитики и провокативности постмодернистского метода, заменяющего аналитику конструированием, но и всему, что связано с так называемой конспирологией.

Основа разработанной целостной аналитики — трансгерменевтический или мультигерменевтический метод. Поскольку герменевтические аналитики, они же — смыслоаналитики, могут быть очень разными, то со всей остротой возникает вопрос об их сопряжении.

В точности такой же вопрос возникает в связи с проблемой сопряжения очень разных дисциплин. Порой достаточно сложно решить вопрос о сопряжении естественнонаучных дисциплин, но еще сложнее сопрягать естественнонаучные и гуманитарные дисциплины, и уж совсем сложно сопрягать естественнонаучную рациональность с художественными, оперирующими образностью, или духовными, оперирующими символами, способами познания бытия во всей его полноте.

Если в случае разных дисциплин нужно говорить о мультидисциплинарном или трансдисциплинарном, или сверхдисциплинарном методе, создающем целостность в условиях роста разобщенности дисциплин и их количества, то в случае герменевтики нужно говорить о мультигерменевтическом, трансгерменевтическом или сверхгерменевтическом методе.

Его-то и разрабатывает наш коллектив, развивая целостную аналитику.

Скажу несколько слов для пояснения существа дела.

В советской филологии 20-х и 30-х годов XX века бытовал подход, который потом назвали вульгаризацией марксизма. Согласно этому подходу все великие художественные произведения следовало интерпретировать под классовым углом зрения. Обсуждалось, к какому классу или подклассу принадлежала Татьяна Ларина (сельское провинциальное дворянство) или Евгений Онегин (столичное дворянство), в чем состоит народная мудрость няни Татьяны Лариной, принадлежавшей к классу крепостного крестьянства, и так далее.

Конечно, с одной стороны, это было вульгаризацией. Но, с другой стороны, речь шла о том, что марксизм предложил свою герменевтику, которую можно назвать герменевтикой классовой борьбы. Эта герменевтика должна была носить всеобъемлющий характер. Смысл всего на свете — и литературных произведений, и реальных событий — следовало искать в этой самой классовой борьбе. Что, конечно же, было далеко не бессмысленно, но не могло исчерпать всего содержания даже относительно простых политических процессов. И уж тем более — процессов более сложных.

Но этого содержания не могла исчерпать и герменевтика элит, она же — аналитика элит, или герменевтика неявных, так называемых эзотерических смыслов, она же — эзотерическая аналитика или герменевтика криминальных сообществ, она же — криминальная аналитика или герменевтика спецслужбистских групп, она же — спецаналитика.

Насущно необходима была метагерменевтика, вбирающая в себя все вышеуказанные герменевтики и определенным образом их сопрягающая. В той же геофизике, например, надо сопрягать данные наблюдений за электрическим, магнитным, гравитационным полями, за радиацией, за происходящими пассивными излучениями и излучениями, создаваемыми в ходе изучения тех или иных объектов.

Целостная аналитика рождалась в связи с острой необходимостью сопряжения разного рода герменевтик, а также в связи с осознанием того, что эти герменевтики нельзя механически сопрягать, что сопряжение должно носить органический, то есть целостный характер.

Авторы данной коллективной монографии настаивают на том, что они взяли на вооружение нашу целостную аналитику и применяют ее к анализу биографии Сталина. При этом они говорят о конфликте интерпретаций, то есть адресуют к известному герменевтическому сочинению Поля Рикёра.

При этом именно в случае Сталина метод конфликта интерпретаций является особенно продуктивным. Потому что интерпретации конфликтуют между собой очень откровенно, я бы сказал, даже слишком откровенно.

Цель авторов — обнаружить сокрытое, исследуя эти, подчас очень откровенные, конфликты интерпретаций. Обнаружить их можно только за счет погружения самих интерпретаций в достаточно сложный контекст. Это и бытовой контекст, и контекст собственно исторический, и контекст культурный, и контекст интимно-семейный, и, наконец, контекст эзотерическо-метафизический.

Авторы убеждены в том, что именно совокупность таких контекстов, в отличие от интерпретаций, можно объединить на основе целостности личности и того, что называется бытием (ученик Гуссерля Хайдеггер прямо говорил об аналитике бытия). Давление на интерпретации со стороны целостного мультиконтекста может, по мнению авторов, в какой-то мере обнаружить скрываемую интерпретаторами истину.

Реализуя на практике этот подход, авторы сочетают классическую биографическую герменевтику с другими герменевтиками, которые опираются на совсем иные основания, но вполне могут при этом сопрягаться не на уровне эклектики, а на уровне настоящего синтеза.

«Скажи мне, как ты дружишь, и я скажу тебе, кто ты».

«Скажи мне, кого ты любишь, и я скажу тебе, кто ты».

«Скажи мне, во что ты веришь, и я скажу тебе, кто ты».

«Скажи мне, что тебя терзает, и я скажу тебе, кто ты».

«Скажи мне, как ты живешь, и я скажу тебе, кто ты».

«Скажи мне...», «Скажи мне...», «Скажи мне...»

«Скажи мне всё сразу, и я скажу тебе, кто ты».

Сталин не скажет всё сразу. Для авторов Сталин — как бы живой человек, которого они не препарируют, а вопрошают. И в этом суть феноменологического метода, суть герменевтического метода, опирающегося на феноменологию, и суть метода целостного анализа, опирающегося на метагерменевтический синтез.

В случае Сталина, который очень определенно и яростно выбрал для себя определенную миссию — миссию по преобразованию Истории, очень важное значение имеет вопрошание об Истории: «Скажи мне, в каких ты с ней отношениях, и я скажу тебе, кто ты».

Это вопрошание, конечно, можно назвать адресацией к историческому контексту. Однако, думается, что сведение всего вопрошания к классическому историческому контексту с марксистским или иным представлением об историческом процессе было бы существенным упрощением.

В этой связи я вынужден, обсуждая метод, примененный авторами, обратиться не только к творчеству Гуссерля и Рикёра, но и к творчеству других исследователей, и отрекомендовать читателю исследование, осуществленное авторами, еще и как опыт по созданию такой дисциплины, как «аналитическая история».

«Аналитическая история» позволяет осуществлять герменевтику не только с помощью адресации к единому историческому контексту, но и с помощью исследования особого исторического контекста, того, который Мигель де Унамуно назвал интраисторическим.

Мигель де Унамуно (1864–1936) — испанский философ, писатель и общественный деятель. Он — баск, писавший на испанском языке. Унамуно много занимался античной литературой, преподавал латынь, занимался философией и историей. В 1924 году Унамуно выступил против тогдашнего испанского диктатора Примо де Риверы и был за это сослан на Канарские острова, откуда ему удалось перебраться во Францию.

В начале франкистского мятежа Унамуно поддержал Франко. Однако это продолжалось недолго. Унамуно преподавал в университете города Саламанка. 12 октября 1936 года в этом университете выступил ультрафранкист, фалангист, генерал Хосе Мильян-Астрай-и-Террерос. В числе прочего этот генерал произнес фалангистское приветствие «Да здравствует смерть!». Унамуно после этого выступил с горячей речью, которую необходимо воспроизвести. Вот что сказал Унамуно тем, кого только что поддержал:

«Выслушайте мои слова, вы все. Все вы знаете меня и знаете, что я не могу хранить молчание. Порой молчать означает лгать. Ибо молчание можно понять как соучастие. Я хочу оценить речь — если ее можно так назвать — генерала Мильяна Астрая, который присутствует среди нас. <...> Только что я услышал бессмысленный некрофильский вопль „Да здравствует смерть!“ И я, который провел всю жизнь, осмысливая парадоксы, рожденные из бессмысленного гнева или других эмоций, должен сказать вам, умной и опытной аудитории, что этот нелепый парадокс вызывает у меня отвращение. <...> И мне доставляет боль мысль о том, что генерал Мильян Астрай будет определять психологию масс. <...> Здесь храм разума. И я его верховный жрец. Это вы оскорбляете его священные пределы. Вы можете победить, потому что у вас в достатке грубой силы. Но вы никогда не убедите. Потому что для этого надо уметь убеждать. Для этого понадобится то, чего вам не хватает в борьбе — разума и справедливости. Я всё сказал».

Генерал, против которого выступил Унамуно, прервал его выступление возгласом «Смерть интеллигенции! Да здравствует смерть!». Унамуно был смещен с поста ректора и помещен под домашний арест.

Все это необходимо оговорить, потому что ссылки на теоретические положения Унамуно иногда вызывают в левой аудитории негодование: мол, вы используете философские построения, автор которых являлся поклонником генерала Франко. Унамуно, как мы только что убедились, не являлся поклонником генерала Франко. Изначально он был поклонником Бакунина, Лассаля и Маркса. Потом он пережил глубокую человеческую катастрофу (у него умер от менингита трехлетний сын) и стал заниматься блаженным Августином, испанскими средневековыми мистиками, мистическими рассуждениями ревностного католика и великого философа Блеза Паскаля, идеями датского философа, основоположника экзистенциализма Сёрена Кьеркегора. При этом Унамуно не стал религиозным философом. Его концепция трагического чувства жизни базируется на конфликте между переживанием конечности человеческого бытия (Унамуно называет это переживание «опытом ничто») и жаждой бессмертия.

Авторы исследования, предисловием к которому является эта статья, убеждены, что для Сталина большое значение имеет это самое трагическое чувство жизни, оно же — опыт ничто. И что это трагическое чувство жизни постоянно активизирует неявное метафизическое начало, имеющее важное значение в формировании личности Сталина и в осуществляемой Сталиным деятельности.

Целостный анализ для авторов является еще и аналитикой «ничто». Того «ничто», которое, согласно представлениям Унамуно, своими терзаниями рождает в личности «голод по бытию» или «жажду бытия».

Жажде личного бессмертия, считал Унамуно, противостоит рационалистическая уверенность в конечности сущего. Жажде бесконечного — ощущение конечности всего и вся. Отсюда — особое трагическое восприятие жизни, в котором человек пытается соединить несоединимое — веру и разум.

Авторы коллективной монографии задаются вопросом о том, соединялось ли это в личности Сталина, формировали ли его запросы «ничто» и «голод по бытию». И приводят доказательства того, что всё это для Сталина характерно.

Унамуно воспевает такое соединение несоединимого, как «героическое безумие». Свойственно ли оно было личности Сталина?

Унамуно называет такое безумие «кихотизмом» (здесь отсылка к образу Дон Кихота, о котором великий Достоевский сказал: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: „Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?“ — то человек мог бы молча подать Дон Кихота: „Вот мое заключение о жизни — и можете ли вы за него судить меня?“»).

Можно ли говорить о каком-то сходстве предельно прагматического Сталина с Дон Кихотом в том понимании, какое предлагает нам Мигель де Унамуно? Авторы доказывают, что, как ни странно, можно говорить и о «кихотизме» Сталина в трактовке Унамуно, и о сопряжениях между сталинским мировоззрением и мировоззрением Достоевского.

Я не могу в этом предисловии обсуждать отличия философии Достоевского и философии Унамуно. Как не могу обсуждать и соотношение этих двух великих философий с еще одной философией — философией Мартина Хайдеггера, великого немецкого философа, которого порой проклинают левые, называя его сторонником нацизма, который, как я уже показал выше, сыграл не лучшую роль в том, что касается судьбы его учителя Гуссерля, и чье мировоззрение, конечно же, будучи глубоко консервативным, бесконечно сложнее нацистского.

Пока левые философы не выйдут за рамки узкополитической предвзятости, определяющей их отрицание Унамуно, Хайдеггера и других, — вся левая философия будет жалко прозябать в постмодернистском болоте. Ужасная ущербность левой философии и левой политической мысли как раз и состоит в том, что для нее всё консервативное и хоть в какой-то степени адресующее к невыразимому отторгается с порога и без желания отделять зерна от плевел.

Повторяю, если левая философия и левая политическая мысль не выйдут на принципиально новые рубежи, если они продолжат свое маразматическое существование хотя бы на пару десятилетий, то левое вообще умрет. Останутся леваки, но левая философская мысль превратится в прах, из которого уже не воскреснет никакой философский Феникс. Поэтому надо как можно скорее преодолевать это огульное отторжение левой мыслью всего, что создано великими консервативными философами, как религиозными, так и иными, ибо и Хайдеггер, и Унамуно религиозными философами в полном смысле этого слова не являются.

В этом предисловии я заговорил о Мигеле де Унамуно потому, что именно он ввел в науку то, что с большими оговорками можно назвать и новым историческим (для Унамуно — интраисторическим) контекстом, и то, что можно назвать «ничтойным», нерациональным, в понимании Гуссерля — аналитическим дискурсом.

Впрочем, дискурс тут является скорее упрощенной апелляцией к известным понятиям, чем отражением реального существа унамуновских инноваций. Потому что введенное (здесь я имею в виду представления Унамуно о внутренней истории, она же — интраистория) не является, строго говоря, дискурсом. Связь этой самой интраистории с классической наукой (исторической и не только) очень проблематична. Что ж, тем хуже для классической науки, которой предстоит либо существенно измениться, либо перестать отвечать на вызовы современности.

Иногда интраисторию Мигеля де Унамуно называют художественно-философским дискурсом. Я поддерживаю такое определение именно в силу его колоссальной противоречивости. Может ли дискурс быть художественным? Разумеется, не может. Является ли метод Унамуно и философским, и художественным одновременно? Безусловно. Входят ли в противоречие художественность этого метода и его философичность? Входят, если понимать философию как науку — притом что она наукой безусловным образом не является. Но даже если это входит в противоречие, тем лучше. Потому что всё, лишенное противоречий, — мертво. А та сфера, в которую вторглись авторы этой книги, начав обсуждать личность Сталина, не может откликнуться на нечто сухое, рациональное и в силу этого мертвое.

Все мы прекрасно понимаем, что в какой-то мере (какой-то и не более того) личность можно рационально обсуждать в случае, если она осуществила документально зафиксированное самораскрытие. Сталин такого самораскрытия не осуществил. Невозможен личный дневник Сталина, как невозможен и личный дневник Наполеона. Определенный тип личности, тот тип личности, который Унамуно назвал героическим и безумным одновременно, чурается самораскрытия не только из политической осторожности, но и по более фундаментальным соображениям.

Итак, любая попытка раскрытия личности Сталина (а речь по определению может идти только лишь о попытке) требует живого метода, то есть метода, коренным образом противостоящего сухому рациональному дискурсу. В личность Сталина можно попытаться проникнуть, но эту личность нельзя описать. Личность Сталина можно понять, но ее нельзя объяснить.

Компетентный читатель уже уловил, что, противопоставляя понимание объяснению, я в неявном виде ввожу в число создателей того метода, который применяют авторы этой книги, Вильгельма Дильтея (1833–1911), который противопоставил естественным наукам науки о духе. Дильтей назвал естественнонаучный метод объяснением, а метод, применяемый науками о духе, — пониманием. Дильтей в своей «Философии жизни» утверждал, что жизнь в принципе ускользает от любых объяснений и раскрывается только в ответ на любовное понимание. И что, соответственно, понимание чего-нибудь, имеющего отношение к жизни (а что может иметь к ней большее отношение, чем внутренний мир человека вообще, а такого человека, как Сталин, в особенности?), основано на том, что исследователи творчества Унамуно иногда называют художественно-философским дискурсом. Тут главное — художественность, вводимая в серьезную философскую мысль.

Я уже обратил внимание читателя на то, что Мартин Хайдеггер называл примерно такую художественно-философскую методологию понимания «аналитикой бытия». И мне кажется естественным назвать метод Унамуно, основанный на интраистории, художественно-философским аналитическим методом. Именно аналитическим методом, а не дискурсом.

Если, конечно, под аналитикой иметь в виду целостную аналитику, апеллирующую, в том числе, и к интраистории Унамуно, и к бытийности в хайдеггеровском ее понимании. В чем специфика такой аналитики, и почему она так нужна именно в случае Сталина?

Предположим, что вы располагаете не просто дневниками интересующей вас личности, не просто интимно-личной перепиской, в которой обсуждается высокая и сокровенная мировоззренческая проблематика, а прямо-таки исповедями. Значит ли это, что вы, образно говоря, ухватили бога за бороду и теперь можете радостно начать препарировать безусловный материал, превращая его в те или иные рациональные построения? Нет, конечно. Я бы даже дважды повторил: нет и еще раз нет.

Первое «нет» относится к тому, что подлинная исповедальная откровенность не может быть переведена ни на какой рациональный язык. Она при таком переводе умирает. Пушкинский Сальери, описывая трудность своего творческого пути, говорил: «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию». Совершенно ясно, что применив этот метод, Сальери познал труп музыки, а не музыку. И что каждый, кто будет «поверять алгеброй гармонию», познает труп. В особенности это касается тех, кто алгебраически будет препарировать личные переписки и дневники. Тут нужна специальная герменевтика, феноменология, экзегетика в ее духовном и светском варианте. Всё что угодно — только не сухое рациональное препарирование.

Уже поэтому метод сухого препарирования не может быть применен в сфере предельной субъективности. Применять его надо к фактам, то есть к объективному. К тому, когда Цезарь переходил Рубикон, когда Наполеон атаковал Аркольский мост. Не только великий Плутарх, создавая свои «Сравнительные жизнеописания», но и блистательный академик Тарле, создавая свои биографии Наполеона, Талейрана, Фуше, были уверены в том, что они являются учеными, создающими рациональные модели, сообщающими читателю нечто предельно объективное и в этом смысле историческое. Но так ли это было на деле?

Тарле, когда писал о Наполеоне, влюблялся в него и с позиции подобной влюбленности проклинал Фуше и Талейрана.

Потом он влюблялся в Фуше и проклинал Талейрана.

Потом он влюблялся в Талейрана и проклинал Фуше.

Попробуйте, поймите что-нибудь даже в сведениях Тарле, не используя этого самого конфликта интерпретаций, который в случае Тарле не является конфликтом между Тарле и другими исследователями. Он является конфликтом внутри исследовательской личности самого как бы рационального Тарле.

Между тем на пути рационального описания прямой достоверной исповедальности есть и второе «нет». У великого немецкого писателя Томаса Манна есть великолепное произведение «Признание авантюриста Феликса Круля». Это исповедь Феликса Круля, в которой нет ни слова правды. Просто ни слова. Манн специально сделал так, чтобы ни одного слова правды не было. Более того, Манн настаивает (и он полностью прав), что такой же лжеисповедью является и восхищавшая его «Скучная история» Чехова, в которой исповедующийся перед смертью профессор непрерывно лжет, и, конечно же, «Записки из подполья» Достоевского, автор которых прямо говорит: «Даже вот что тут было бы лучше: это — если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник».

Сколько подводных камней есть в исповедях, если, конечно, речь не идет об исповедях раскаивающихся простых людей! Тут и самораскрытие как форма ускользания от правды о себе, и неискренность, возникающая в момент, когда клянешься быть абсолютно искренним и даже рвешься к подобной искренности.

Когда Зигмунд Фрейд и его последователи назвали свой метод не психологией, а психоанализом, что они имели в виду? То, что их пациент, рассказывая о себе, будет лгать, что он не может не лгать. И их задача не верить ему, а подвергать его высказывания анализу, отделяя в них зерна от плевел. Достижения фрейдовского психоанализа для представителей Школы целостного анализа крайне проблематичны. А вот фрейдовское утверждение о том, что любые, даже исповедальные высказывания, требуют аналитики, — представляются нам очень и очень ценными.

Может ли рациональность эффективно использоваться в случае, если мы включаем в свою аналитику интраисторический контекст Унамуно?

Сам Унамуно утверждал, что интраистория представляет собой таинство, творимое народом в глубинах народной жизни. Унамуно настаивает на простоте и незатейливости этого таинства, творимого народом в гуще его повседневности и одновременно к этой повседневности несводимого. Усталые крестьяне возвращаются с полевых работ — и вдруг рождается песня. Сама по себе песня хороша и не более того. Но что-то в ней есть особенное. И это особенное творит интраисторию. Ну и где тут место рациональности? Очевидно ведь, что в этом случае место для герменевтики и феноменологии есть, а для рациональности нет. Но это не значит, что нет места для специфического раскрытия предмета, которое Гуссерль потому и назвал иррациональным, что слишком уж вопиющей оказалась несводимость познания к рациональности.

Утверждение Унамуно о таинстве интраистории и необходимости духовного, а не рационального ее познания можно сопоставить с тем, что утверждал наш великий поэт Лермонтов, говоря о своей любви к России. Право, стоит вспомнить эти привычные строчки и проанализировать их. Лермонтов вначале говорит о классической истории, той, которую Унамуно называл экстраисторией, противопоставляя ее рациональность таинству интраистории. Лермонтов начинает свое стихотворение с заявления о своем равнодушии к экстраистории, о странности, то есть сопричастности иррациональному таинству своей любви к Родине:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Странная любовь, противоречащая рассудку, который, между прочим, хочет эту странную любовь победить. Притом что победить — значит погубить. Согласитесь, мы здесь буквально сталкиваемся с тем, что Унамуно говорит о конфликте рассудочной экстраистории и отвергающей рассудочность интраистории. Читатель скажет, что в моих рассуждениях есть натяжка и что Лермонтов говорит не об интраистории, а о чем-то гораздо более упрощенном? Ну что ж, давайте продолжим чтение Лермонтова, который в следующих строчках буквально перечисляет не волнующие его экстраисторические слагаемые обычной истории. Да еще и говорит о том, что эти слагаемые не шевелят в нем того, что может расшевелить лишь таинство. Вот что Лермонтов говорит об экстраисторических величинах, перечисляя их одну за другой:

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Заметим, что Лермонтов не говорит, что ему безразличны перечисляемые великие экстраисторические величины. Он только говорит, что они — все эти славные дела и их благие последствия — не вызывают в нем «отрадного мечтанья». Притом что отрадное мечтанье для Лермонтова — это отклик, оно же — реакция на нечто более важное, чем славные дела, на нечто, творимое народной душой в единстве с природой, ландшафтом, жизнью человеческой, слитой воедино с природой и ландшафтами во всем этом творимом как бы походя, а на самом деле — сущностно.

Лермонтов улавливает интраисторическое таинственное начало, спрятавшееся в простоте жизни, но просвечивающее через эту простоту. Этот свет и то, что является его источником, для Лермонтова еще важнее славных дел, которыми он, повторяю, не пренебрегает (вспомним лермонтовское «Бородино»).

Более того, Лермонтов уверен, что именно источник этого света, он же — энергия, исходящая от интраисторического таинства, творит и Бородино, и многое другое. Вначале это таинство, а потом — великие деяния как его результат. Вот модель Лермонтова, загадочным образом совпадающая с моделью Мигеля де Унамуно. Разные творческие личности, разные культуры, разные эпохи, разные языки, а модель — одна и та же.

Далее Лермонтов подробно перечисляет всё, что рождает в нем отрадное мечтанье не само по себе (Лермонтов уж никак не певец крестьянского быта), а в силу своей озаренности светом интраисторического таинства. Вспомним, что он перечисляет, заявляя при этом, что он не знает, за что он это любит. Он это любит — и всё.

Любовь, которую не понимаешь и не можешь объяснить, всегда порождена таинством, творимым внутри того, что ты любишь. Ты это таинство не видишь, но чувствуешь. Точнее, ты чувствуешь эманации таинства тогда, когда они вливают свою трансцендентность в нечто простое, реальное, безусловное. Вот как об этом говорит Лермонтов:

Но я люблю — за что, не знаю сам —

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям;

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень.

Об этих огнях печальных деревень, знакомых всем, кто ночью ехал по степям Центральной России, писали многие. И они писали о них как о таинстве. Чехов, например, посвятил этому таинству отдельный рассказ «Огни».

Студент барон фон Штенберг, глядя на ночные огни в степи, говорит: «Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом».

Инженер Ананьев, спорящий с бароном фон Штенбергом, знакомит читателя с содержанием этого спора: «Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью...»

Бесконечная волнительность этих огней ничуть не уменьшается от того, что ты можешь задать себе разумный вопрос о том, а почему, собственно, они должны тебя так волновать и что в них особенного? Ты понимаешь, что твое волнение связано с тем, что за этими огнями стоит какое-то таинство. Но что тебе дано только видеть наложение этого таинства на сирые избы, в которых окна чуть светятся. Или на полыхающие сполохи...

Развивая свою мысль, Лермонтов перечисляет уже совсем конкретные вещи, которые вызывают у него отрадное мечтанье именно потому, что озарены эти вещи чем-то особенным.

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно.

Перечислив эти отрады, которые для почвенника-бытописателя имеют один смысл, а для Лермонтова с его мистикой бытия (она же — наша аналитика бытия) — другой, Лермонтов наконец вводит человеческий фактор в то, что озарено неким таинством.

И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

Почему Лермонтов готов на это смотреть до одури? Он совсем не ко всему, связанному с бытом, так относится. Его быт часто томит. Достаточно вспомнить его «Тамань». Но в том-то и дело, что, исповедуясь в странной любви к России, он живописует не быт, а таинство.

Это таинство рождает историю, являясь интраисторией. Постигнуть это таинство может только особая аналитика, которую Хайдеггер называл «аналитикой бытия». Подчеркиваю, не быта, а бытия. В основе этой аналитики лежат не сухие научные понятия, а некие особые образы и даже символы. Аналитика бытия, как и историческая аналитика, не существует без аналитических образов и даже аналитических символов. В этом ее особое отличие от классической науки, оперирующей только понятиями. И Унамуно, и Хайдеггер, и Дильтей, и Бергсон, и Лермонтов, и Блок, и Тютчев, и многие другие убеждены, что таинство интраистории (она же — блоковская музыкальность, она же — тютчевское «умом Россию не понять») существует. И что великие загадки истории надо разгадывать, пытаясь соединиться с этим таинством и его источником. То есть что разгадывать их надо не научно, а аналитически, используя аналитические образы, символы и всё остальное. Словом, всё то, что делает обычный философский метод — философско-художественным.

Унамуно говорил: «У меня болит Испания». Предлагаю читателю сравнить это с фразой Блока «О Русь моя, жена моя». Но Блок — художник в первую очередь и во вторую очередь — философ. А Унамуно — прежде всего философ.

Как философ Унамуно не может не создавать тех фундаментальных противостояний (дихотомий), внутри которых формируется творческий метод. Для Унамуно такие противопоставления — это подлинное и неподлинное, вечное и преходящее.

Вечным при этом для Унамуно является его интраистория вообще и интраистория его любимой Испании. Унамуно черпает надежду на обновление Испании в том, что ее интраистория представляет собой нечто вечное, способное повлиять на временное. Для Унамуно испанская историческая нация как носитель экстраистории — мертва. А испанский народ как носитель интраистории — жив.

Сокровенным ядром для всяческой историчности Унамуно является именно интраистория. А экстраистория — это периферия. Столь же мертва для Унамуно цивилизация: испанская и любая.

Живым же началом, противостоящим этой мертвечине, является культура. И опять же налицо связь между представлениями Унамуно и Блока. Неважно, кем и как опосредуется эта связь: иррационализмом великого философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941) или иррационализмом Артура Шопенгауэра (1788–1860). Важно, что музыкальность Блока и оживляющая цивилизацию иррациональность культуры знаменуют собой некую перекличку, в основе которой — предчувствие губительности всего механического, что несет с собой так называемое Новое время.

Унамуно хочет беседовать с интраисторией Испании, а Блок — с русской прекрасной незнакомкой... Авторы исследования, предисловие к которому я пишу, хотят так же побеседовать со Сталиным. Что ж, во всех этих случаях речь идет о проникновении в сокровенное и о расшифровке этого сокровенного. Причем и в основе проникновения, и в основе расшифровки лежит любовное понимание как нечто противостоящее сухой объективности. Сумели ли авторы исследования это сделать — решит читатель.

Сталинская рациоистория ушла вместе со смертью вождя. Вождь унес в могилу тайну своей исторической рациональности. Но сталинская интраистория оставила после себя нечто, имеющее отношение к вечному. Этот осадок на дне исторического сосуда продолжает жить и ворожить. И именно к нему обращаются авторы, используя метод исторической аналитики, он же — метод метагерменевтики, он же — целостный анализ.

Историческая наука может и должна исследовать объективное, и в том, что касается этого исследования, она, конечно же, незаменима. Но для исследования субъективного, не исторических напитков, так сказать, а интраисторических осадков на дне сосуда, нужен другой метод, который не оторван до конца от истории и не сводится к ней. Этот метод авторы используют, добиваясь определенного результата.

Целостная аналитика — это особый интеллектуализм, не сводимый к научному рационализму. Но это, безусловно, интеллектуальный исследовательский метод. Авторы исследования заняты прочтением высказываний, которые или невнятны (таковы, например, юношеские стихи Сталина), или сознательно искажены, причем определенным образом.

Авторы надеются, что избавление самых странных текстов о Сталине от целенаправленных искажений, выявление типа искажений, природы искажений — может в итоге раскрыть какую-то правду, выявляемую, в том числе, и через конфликт интерпретаций. Только целостная аналитика такого конфликта дает шанс на раскрытие чего-то значимого в случае, если бал правит ее величество мистификация. А в случае Сталина правит бал она и только она.

Ценность исследования — в том, что авторы не отбрасывают, а анализируют мистификации, рассматривая их как сигналы, исходящие от каких-то источников и несущие в себе какую-то сокровенную цель, какой-то потаенный смысл. Какой именно?

Ценность исследования — в том, что это не классическая биография, а именно целостная аналитика биографических сведений — сведений смутных и в разной степени достоверных, а иногда и абсолютно недостоверных. Разве только достоверные сведения используют те, кто с помощью экзегетики изучают духовные истории, такие, например, как история о Тесее или Геракле? Но ведь их изучают. И очень тщательно. Притом что с рациональной точки зрения тут изучать нечего. Но именно иррациональное изучение (в том значении иррациональности, которое использует Гуссерль) дает определенный позитивный результат, дает определенное, пусть и не рациональное, знание.

Пока Сталин был у власти, его достаточно сухо и примитивно славословили. При Хрущеве его прокляли. При Брежневе начали потихоньку сдвигаться от проклятий к невнятным и малосодержательным похвалам. При Горбачеве и Ельцине его поносили, как исчадие ада. Именно эти поношения обрушили страну. А потом оказалось, что Сталин — самая популярная фигура в постсоветской России. В постсоветской рыночной России, понимаете? А что диктует рынок? Чем популярнее фигура, тем выше спрос на всё, с нею связанное. А поскольку в постсоветском обществе спрос, мягко говоря, неразборчив (а на самом деле антикультурен, антиисторичен, деструктивен и регрессивен), то на-гора выдано огромное количество разнокачественного сырья. Внутри этого сырья есть крохи чего-то ценного. Но их надо отделить от всего остального.

Маяковский утверждал:

Поэзия —

та же добыча радия.

В грамм добыча,

в годы труды.

Изводишь

единого слова ради

Тысячи тонн

словесной руды.

Авторы того, что я называю исследованием в жанре целостной аналитики, аналитической истории, аналитики бытия и так далее, применили свой метод для того, чтобы с его помощью, опираясь на конфликты интерпретаций, соприкасаясь с тем, что именуется героическим безумием, погружаясь в сомнительное и выныривая из него, добыть граммы существенного, переработав тысячи тонн исторического, полуисторического, псевдоисторического и антиисторического материала.

Убежден, что читатель оценит это их деяние по достоинству.