Метафизическое размышление по поводу перспектив России в XXI столетии.

При каждой встрече со мной Александр Андреевич Проханов хотя бы в нескольких словах оценивает характер нашего с ним взаимодействия — как профессионального, так и человеческого, констатируя, что, во-первых, это взаимодействие длится очень долго, почти сорок лет, что, во-вторых, оно является неизменно дружественным, и что, в-третьих, этой дружбе не сумели помешать наши острые несогласия по разного рода фундаментальным вопросам.

Во время одного из таких давних несогласий, носивших именно фундаментальный характер, я настаивал на недопустимости такого расширения насущно необходимого патриотического антилиберального фронта, при котором в него могут войти так называемые новые правые, комплиментарные по отношению к ключевым нацистским персонажам (прежде всего к Гиммлеру, но и не только), а также по отношению к оккультным неонацистам (прежде всего Юлиусу Эволе и Мигелю Серрано, но и к другим ревнителям четвертого рейха).

Я написал очень резкую статью по поводу недопустимости такого расширения антилиберального патриотического фронта. И Проханов, что, безусловно, делает ему честь, опубликовал эту мою статью в газете «Завтра». После чего выступил с резкой критикой статьи. Началась полемика. Но вести ее на страницах своей газеты Проханов, естественно, отказался. И тогда мне было предложено продолжить полемику в журнале «Наш современник».

Я написал длинную статью. И руководство журнала отдало ее для редактирования известной советской поэтессе Татьяне Михайловне Глушковой.

Глушкова предложила мне встретиться и обсудить ее замечания. Она находилась тогда в больнице в связи с очень тяжелым заболеванием. Но это не помешало ей оживленно и интересно обсудить мою статью, лежа на больничной койке.

Все замечания ее я принял, что называется, «на ура». С раннего детства, ознакомившись с редактурой как видом деятельности по работе своей матери, я понимал и важность редактуры, и то, чем блестящий редактор отличается от зануды. Глушкова была блестящим редактором — умным, тонким, стремящимся добиться от автора разъяснения его мысли, а не подменить собой автора.

Познакомившись с Татьяной Михайловной, я вскоре с изумлением обнаружил, что ее таланты не слишком востребованы патриотической элитой. И предложил Татьяне Михайловне войти в круг моих профессиональных советников. Это было для выдающейся патриотической поэтессы существенно как с точки зрения статуса, так и с экономической стороны.

Татьяна Михайловна проработала у меня в организации вплоть до своей кончины в 2001 году. И так же как в случае Проханова, в наших отношениях находилось место и постоянной теплой дружбе, и острой полемике по непростым идеологическим вопросам, касающимся в том числе и соотношения между ультраправым русизмом и советизмом. Антисоветчицей при этом Татьяна Михайловна никогда не была. И не раз отстаивала то, что она считала настоящими советскими ценностями, в полемике с людьми, сочетавшими в себе, казалось бы, несочетаемое — крайний русский патриотизм, который я всегда поддерживал, и радикальную антисоветскость, против которой я всегда возражал.

Татьяна Михайловна, повторяю, ни в коем разе не примыкала к так называемому радикально антисоветскому патриотическому движению. Но в наших отношениях, помимо дружбы и политического единства, имели место также и очень серьезные расхождения по вопросу о содержании равно нами отстаиваемых советских ценностей.

Подчеркнув еще раз, что при любой остроте наших идеологических споров я Татьяну Михайловну очень любил и люблю, что с 1994 года до своей смерти в 2001 году она неизменно работала у меня, и мы с ней дружили, я перейду к тому единственному, что побудило меня вкратце сообщить читателю об отношениях между мной и Татьяной Михайловной, о том, что эти отношения породило, и что мне кажется до сих пор предельно актуальным, причем особо актуальным в связи с так называемым трампизмом, явлением крайне неоднозначным и зачастую понимаемым совершенно неправильно.

Тут ведь всегда дело в том, с кем готовы русские великодержавные патриоты дружить против либералов. Могут ведь возникнуть такие друзья, которые и похуже этих самых либералов. Опыт бандеровской Украины показал это, не так ли?

Но то единственное, ради чего я вкратце описал свои отношения с Татьяной Михайловной Глушковой, размещено не в сфере проблем допустимости тех или иных союзов. Это единственное имеет совсем другой характер. И мне даже трудно определить, какой именно — историософский, экзистенциальный, метафизический?

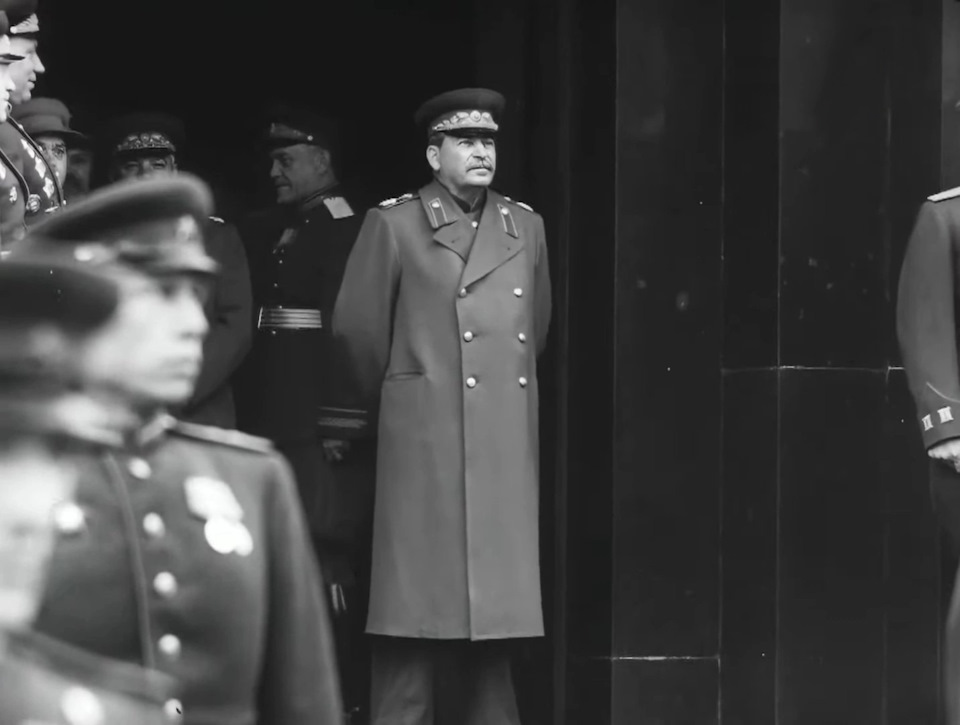

Уклоняясь от такого определения, я просто опишу, о чем именно идет речь. 9 мая 1994 года Татьяна Михайловна, с которой я уже успел построить отношения, страдая от тяжелой болезни, с оживлением спросила меня, приехавшего ее навестить: «А Вы внимательно смотрели документальный фильм о Параде Победы в 1945 году? Вы обратили внимание, как ведет себя Сталин на Параде?»

Я ответил, что много раз смотрел давнюю киносъемку того Парада Победы, проходившего в далеком 1945-м. И что поведение Сталина на этом параде оцениваю как крайне непростое.

Татьяна Михайловна сказала мне, что моя оценка представляется ей слишком минималистской, что на самом деле это поведение является потрясающим, загадочным, мистическим и так далее.

Сказав, она прочитала мне свое стихотворение, в котором попыталась художественно оценить тогдашнюю загадочность поведения Сталина.

Первые строчки этого стихотворения показались мне правильными, но лишенными той художественности, которая звучала в предшествующем разговоре. А вот последние строки меня буквально потрясли.

Считаю необходимым ознакомить читателя с этим стихотворением Татьяны Глушковой. Оно называется «Парад Победы».

Тот голос хриплый, окрыленный,

И грозный маршал на коне,

И ты, народ непокоренный,

В весеннем сне явился мне.

Июнь был влажным и зеленым,

И в искрах теплого дождя

Оно казалось изможденным,

Лицо бессменного вождя.

Он не смотрел как триумфатор,

Он с виду старый был солдат:

Полковник, что теперь за штатом? —

«Слуга царю, отец солдатам»? —

О нет!.. А всё же некий фатум

Таил его усталый взгляд.

Штандарты, алые знамена,

Фронтов неодолимый шаг.

О, как он смотрит напряженно

На эту сталь, на черный прах

Чужих полотнищ: древком долу

Как их швыряют от бедра —

Как к богоравному престолу

Иль в пасть священного костра —

К стене Кремля!.. И в этом жесте,

Небрежном, рыцарском, — не месть:

Брезгливость, воля, чувство чести —

Отчизны царственная честь!

А он спокойного вниманья

Исполнен — вместо торжества.

Недвижный в дождевом тумане

И на ликующем экране

Приметный, может быть, едва.

Он не сказал тогда ни слова —

Как и положено тому,

Кто глянет ясно и сурово

С небес в зияющую тьму

Своей, столь одинокой, смерти,

Своей, уже чужой, страны…

И он мне чудится, поверьте,

Не возвратившимся с войны.

О Сталине в той российской великодержавной патриотике, которая не грешит оголтелым антисоветизмом, уже в 1994 году было сказано много доброго и содержательного. Да и сама Татьяна Михайловна не в этом своем стихотворении впервые обратилась к сталинской теме.

Меня крайне впечатлило тогда то, что Татьяна Михайловна, отдавая дань величию Победы, сказала о Сталине не общие хвалебные слова, а нечто донельзя странное.

Она сначала сказала о том, что усталый взгляд Сталина, стоящего на трибуне Мавзолея и принимающего Парад Победы в июне 1945 года, таил в себе некий фатум.

А потом, развертывая свою мысль, написала потрясающие заключительные строки, которые я еще раз воспроизведу:

Он не сказал тогда ни слова —

Как и положено тому,

Кто глянет ясно и сурово

С небес в зияющую тьму

Своей, столь одинокой, смерти,

Своей, уже чужой, страны…

И он мне чудится, поверьте,

Не возвратившимся с войны.

Давайте вдумаемся: 1945 год, грандиозный Парад Победы. До смерти Сталина остается 8 лет. Это очень много. Но Глушкова уловила, что уже тогда, в июне 1945-го, Сталин смотрит в зияющую тьму своей ужасно одинокой смерти. И что он всматривается не только в эту тьму, а еще и в тьму своей, уже чужой страны. Почему чужой? Страна восхищена генералиссимусом, вместе с которым победила фашизм. Этого генералиссимуса называют отцом и учителем, гением всех времен и народов, он на вершине неслыханного триумфа — и международного, и внутриполитического. Страна ему рукоплещет. Почему Татьяна Михайловна называет эту страну уже чужой Сталину? Что она, будучи талантливым человеком и страдая от тяжелого заболевания, вдруг почувствовала на уровне озарения, откровения, или как минимум ошеломительной нетривиальности?

Я совершенно не хочу воспевать каждую строчку этого произведения Глушковой. И я здесь не поэзию обсуждаю в качестве литературного критика. Я обсуждаю мистическое улавливание чего-то донельзя важного. Я обсуждаю глубочайшую нестандартность подхода Глушковой. Я обсуждаю то, что в рамках этой нестандартности подхода раскрывается нечто, имеющее уже даже не исторический, а другой, более высокий и пронзительный смысл.

Неужели Глушкова права, и страна — не Берия, не Жуков, не Молотов, а именно страна для Сталина была совсем чужой уже в июне 1945 года? Если да, то почему? Но прежде всего, права ли Глушкова в такой оценке?

С годами у меня растет уверенность, что Татьяна Михайловна была абсолютно права. Почвой, из которой растет эта уверенность, являются и достоверные исторические факты, и наблюдения за развитием того исторического процесса, в который погружены мы все как граждане России. А, в общем-то, в этот процесс погружено и все человечество.

Чтобы подтвердить небеспочвенность этой моей уверенности, приведу лишь один пример. В декабре 2024 года губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал всех, кто обеспокоен убыванием населения страны, оно же — проблема демографии — покопаться у себя в головах. По мнению Вадима Шумкова, в падении рождаемости виновато общество потребления, которое в России строили 30 лет.

Чтобы поднять в России рождаемость, а без этого поднятия нам и впрямь конец, нужно, по мнению Шумкова, не покупать это поднятие, а перепрошивать (термин Шумкова) информационную повестку и покопаться в головах российских граждан.

Шумков утверждает следующее: «Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя. И когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем. Необходимо пересматривать вообще всю парадигму, на которой мы развивались в последние десятилетия… Все попытки государства за деньги покупать рождаемость детей оборачиваются ничем».

Во многом соглашаясь с Шумковым, считая его позицию гораздо более отвечающей существу дела, чем позиции разработчиков разного способа материальной стимуляции деторождения (а этих разработчиков у нас очень много, и тут что правительство, что иные наши властные структуры, что различного рода интеллектуалы, пасущиеся на ниве демографии), я тем не менее оспорю одно из утверждений курганского губернатора. А именно то, что мы лепили общество потребления только 30 лет. То есть, конечно, мы исступленно и безоглядно лепили это общество именно в постсоветские годы. Но так ли сильно это отличалось от того, что постепенно нарастало в послесталинский период существования Советского Союза?

Спору нет, даже позднесоветское общество было намного здоровее постсоветского. Но было ли оно по-настоящему свободно от потребительской заразы?

Пьеса «В поисках радости» была написана советским драматургом Виктором Розовым в 1957 году. Ее премьера состоялась 5 декабря 1957 года на сцене Большого драматического театра имени Горького.

В том же 1957 году эта пьеса была поставлена в театре «Современник». В том же году она была поставлена в Центральном детском театре, а в 1960 году на киностудии Мосфильм вышел фильм «Шумный день».

Я уже когда-то предлагал читателю рассмотреть содержание этой пьесы одновременно и с исторической, и с метафизической точек зрения. И теперь возвращаюсь к такому рассмотрению, осуществляя его чуть более подробно.

Интеллигентная советская семья ориентируется в своей жизни на некие далекие от потребительства ценности. На них ориентируются мать, ее дочь и ее средний сын (их отец погиб в Великую Отечественную войну и является для них высшим человеческим ориентиром).

Однако, как говорится в таких случаях, в семье не без урода. Старший сын женится на мещанке, которую зовут Лена и, попадая под ее влияние, забрасывает диссертацию и начинает подрабатывать с тем, чтобы обставить новую квартиру сообразно определенным умеренно-потребительским веяниям, которые только еще начали набирать силу в Советском Союзе.

Мать и стоящие на ее стороне дети — сестра и второй сын — этому всячески сопротивляются. А жена старшего сына Лена, отстаивая свою правоту, говорит нечто существенное и с точки зрения нарастания потребительских тенденций как чего-то вполне не чуждого советскому обществу, и с точки зрения той самой демографии, вокруг которой сейчас начинают кипеть особо жгучие страсти.

Позволю себе достаточно развернуто процитировать пьесу Розова. В том разговоре, который будет приведен ниже, участвуют следующие персонажи:

Клавдия Васильевна Савина, мать семейства, где кипят эти страсти по вопросу допустимости потребительства.

Четверо детей Клавдии Васильевны (старший сын Федор, братья Федора Николай и Олег, сестра Федора Татьяна).

Жена Федора Леночка.

Друг Леночки и Федора Леонид Павлович, готовящийся занять приличное место в советской партийно-бюрократической иерархии.

Итак, разговор в советском обществе в 1950-е годы, буквально в том виде, в каком он представлен в пьесе Розова.

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Когда у вас будут дети, Леночка, вы узнаете, как нелегко их воспитывать.

Л е н о ч к а. Ну эта радость нам не к спеху, мы еще пожить хотим…

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. И все-таки это большая радость, Леночка.

Л е н о ч к а. Есть и другие удовольствия, мама.

О л е г. Барахло покупать.

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Когда старшие разговаривают, тебе лучше помолчать, Олег.

Т а н я. Устами младенца…

Л е н о ч к а. Честное слово, это смешно! Мы с Фёдором покупаем самое необходимое, а вас почему-то это раздражает.

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Не раздражает, а беспокоит, Леночка.

Л е о н и д. Политика нашего государства в этом вопросе совершенно ясна — максимальное удовлетворение нужд трудящихся. Я думаю, вы здесь заблуждаетесь, Клавдия Васильевна.

Л е н о ч к а. Совершенно верно! Зачем же тогда строят так много красивых, больших домов? Зачем дают прекрасные квартиры? Зачем в магазинах продают ковры, хрусталь, дорогую мебель, сервизы, картины?

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Да ведь никто же не предлагает продавать за эти блага и удобства свою душу!

Л е н о ч к а. А кто продает, кто? Фёдор все зарабатывает самым честным трудом. Кажется, мы живем не какими-нибудь махинациями и спекуляциями.

Ф ё д о р. И все-таки, Леночка, мама говорит правильно.

Л е н о ч к а. Что правильно, что?

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Я говорю, Леночка, о том, что человек может иногда продать в себе нечто очень дорогое, что он уже никогда не купит ни за какие деньги. Продать то, что представляет истинную красоту человека. Продать свою доброту, отзывчивость, сердечность, даже талант.

Л е н о ч к а. Но кто же из нас продает что-нибудь, кто?

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Разве я против материального благополучия?.. Что вы!.. Когда я осталась с ними, четверыми, одна, поверьте, я знала, что такое «трудное житье». И когда я выкроила, помню, Фёдору на первый в его жизни костюм — он тогда в университет пошел, — поверьте, я была гораздо больше счастлива, чем он сам.

Ф ё д о р (смеется). Ты не обижайся, мама, но мне тогда это было решительно безразлично!

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. Конечно, тогда ты искал других радостей жизни. Ты понимал их, ты старался их добыть.

Ф ё д о р. Мама, меня и сейчас интересуют совсем не вещи.

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. А что?

Л е н о ч к а. Мама, Федя действительно сейчас имеет много дополнительной работы, но нам надо купить и то, и другое, и третье… Мне самой его жаль, но это временно — когда мы заведем всё…

К л а в д и я В а с и л ь е в н а. У человека слишком коротка жизнь, Леночка, чтобы он даже временно изменял своим большим желаниям. Так он никогда не успеет дойти до цели.

Т а н я (Леночке). Ты никогда не заведешь всё.

Л е н о ч к а. Почему это?

Т а н я. Потому что ты — прорва!

Такие разговоры, если верить Розову (а я полностью ему доверяю), велись в самом начале хрущевской эпохи, сразу после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде.

Читателю понятно, что в итоге победила Леночка. И что она постепенно наращивала свою напористость. Причем напористость не только социальную (Леночек становилось все больше) и психологическую (аргументы Леночек становились со временем все престижнее как для тех, кто входил в группу Леночек, так и для тех, кто в эту группу, казалось бы, не входил, но начинал с ее мнением солидаризироваться).

Нарастало нечто квазирелигиозное. Об этой квазирелигиозности очень убедительно сказано в книге Эриха Фромма «Иметь или быть?», изданной этим выдающимся немецким социологом, психоаналитиком и философом в 1976 году.

Фромм на научном языке через 20 лет после Розова говорит о том, о чем в пьесе Виктора Сергеевича говорит Клавдия Васильевна — о готовности современного человека продать то, что человечество вкладывало и вкладывает в понятие души, за некие материальные блага, которые становятся тем самым объектом фактически религиозного поклонения.

Фромм бьет тревогу по поводу того, что Запад встал на этот путь, и что, идя по этому пути, он рухнет в катастрофу. Что касается Советского Союза, то Фромм, будучи и марксистом, и человеком, связывавшим с СССР надежды на то, что человечеству будет проложен путь, ведущий не в «иметь», а в «быть», констатирует некое тревожное согласие между СССР и Западом по вопросу о том, что «иметь» важнее, чем «быть».

Вот, что пишет Фромм по этому поводу:

«Главенствующая роль в идеях Маркса о возникновении нового человека отводится двум формам существования — иметь и быть. Опираясь на эти формы, Маркс переходит от экономических категорий к психологическим и антропологическим, которые, как мы могли убедиться при обсуждении Ветхого и Нового заветов и учения Экхарта, являются в то же время фундаментальными „религиозными“ категориями».

Далее Фромм приводит цитату из работы Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Позволю себе несколько расширить эту цитату, чтобы еще больше заострить внимание на том, насколько далеки подлинные взгляды Маркса от того, что ему приписывали советские и постсоветские начетчики.

«Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество, тем больше твоя отчужденная жизнь, тем больше ты накапливаешь своей отчужденной сущности. Всю ту долю жизни и человечности, которую отнимает у тебя политэконом, он возмещает тебе в виде денег и богатства, и все то, чего не можешь ты, могут твои деньги. <…> И экономить ты должен не только на твоих непосредственных чувственных потребностях, на еде и прочем, но и на участии в общих интересах, на сострадании, доверии и т. д.»

Фромм справедливо утверждает, что советские псевдоортодоксы от марксизма изъяли из восславляемого ими марксизма то, что должно было бы лечь в основу подлинного советского общества, противопоставляющего западному «иметь» советское «быть».

Фромм приходит в ужас от того, что (цитирую): «Западные социал-демократы и их яростные оппоненты — коммунисты Советского Союза и других стран — превратили социализм в чисто экономическую теорию. Цель такого социализма — максимальное потребление и максимальное использование техники. Хрущев со своей теорией „гуляш-коммунизма“ по своему простодушию однажды проговорился, что цель социализма — предоставить всему населению возможность получать такое удовлетворение от потребления, какое капитализм предоставил лишь меньшинству».

С хрущевским гуляш-коммунизмом и его более поздней брежневской версией разобраться, казалось бы, достаточно просто. Пришли-де, мол, на смену Сталину некие двусмысленные коммунистические боссы и всё свели к потреблению.

Но мне вновь хотелось бы вернуться к последним строчкам стихотворения Глушковой, с которого я начал эту статью. И спросить читателя: «А только ли в этих боссах дело?» Почему Татьяна Михайловна говорит, что Сталин уже в 1945 году считает страну, им построенную и совершившую такое величайшее историческое деяние, как победа над фашизмом, совсем чужой для себя?

Потому что пришедшие с войны победители, преисполненные всяческих действительных добродетелей, весьма далекие от леночкиного потребительства, гораздо более близкие по своим установкам не к этой Леночке, будь она неладна, а к тому, что справедливо утверждала Клавдия Васильевна, очень изголодались по жизни. Они с Великой Войны вернулись в мир, который был преисполнен страстного желания жить.

Будучи светским человеком, я использую исламскую религиозную терминологию, чтобы раскрыть нематериальное существо дела. И утверждаю, что победители в Великой Отечественной войне вернулись с джихада меча (джихад — это священная война, а война с фашизмом и именовалась священной, и действительно была таковой), не на джихад духа, а в пространство бесконечно желанной для них мирной жизни. Той мирной жизни, в которой, как они считали, нет никакого места Леночке.

Но если ты забываешь о необходимости, победив на поле брани, то есть на том поле, где осуществляется джихад меча, вернуться на поле джихада духа, если ты вместо этого возвращаешься в мир с тем, чтобы быть, а не иметь (а речь, конечно, в 1945 году шла именно об этом возвращении), то рано или поздно победит собирательная Леночка.

В атмосфере мира, которую я противопоставляю джихаду духа, Леночки будут размножаться как бактерии. Не допустить этого размножения можно только вернувшись с войны, то есть джихада меча, не в пространство мира, а в пространство того, что я называю джихадом духа.

И сколь бы противоречивой ни была невероятно масштабная фигура Сталина, ясно одно — он мог вернуться с джихада меча только в то пространство джихада духа, которое я противопоставляю пространству всеобъемлющей мирной жизни, сколь бы бытийственной, по выражению Фромма, эта мирная жизнь ни была. Она, будучи мирной, начнет за здравие, то есть с этого самого «быть», а кончит за упокой, оно же всевластное «иметь», убивающее любую бытийственность.

Клавдия Васильевна утверждает свою правду, она же правда бытийственности. Но тот язык, на котором она утверждает эту благородную правду, заведомо обрекает ее на историческое поражение. А это был язык всех соратников Сталина, язык всей позднесталинской КПСС, и, наконец, язык всего общества, в том числе и язык подавляющего большинства героев, вернувшихся с войны.

Тут можно говорить и о том, что у линейной мобилизации, которая не требует своего сохранения по ту сторону невероятных усилий, есть те ограничения, которых у нелинейной мобилизации нет.

А можно говорить о том, что возвращение с джихада меча на джихад духа спасает крупные социокультурные системы, а возвращение с джихада меча в так называемый мир эти системы не спасает. По сути это одно и то же.

Советское общество было благим обществом мира, при этом обществом, готовым перейти на рельсы джихада меча, коль скоро в этом возникнет снова необходимость. Оно было обществом, сориентированным, конечно же, на «быть», а не на «иметь», обществом, долгое время удерживавшим в себе какую-то бытийственность. Но оно не было обществом джихада духа. И потому бытийственность неизбежно угасала.

А постсоветское общество — это общество, упивающееся тем, что Фромм назвал «иметь». Более того, это общество, которое, яростно освобождаясь от реликтов бытийственности, с этой бытийственностью воюет. Оно ее отвергает.

И, конечно, в этом отвержении, имеющем по сути инфернально-регрессивный характер, насыщенном тем, что французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм именовал аномией (состоянием бесценностного существования) постсоветское общество можно рассматривать как негативную альтернативу советской бытийственной позитивности. Но при всей правомочности этой позиции советское общество в стратегическом и метафизическом плане оказалось достаточно уязвимо. Ибо по сути было неметафизично. Еще несравненно более неметафизично постсоветское общество, казалось бы, сопричастное разного рода религиозностям, одинаково чуждым тому, что я называю джихадом духа.

Это хорошо понимали нацисты, ненавидящие советского победителя. Они боялись, что этот победитель сумеет осознать то, что мною описано в данной статье и невероятным усилием перейдет с рельсов как бы бытийственного мира на рельсы джихада духа. Сами же они вместо сопричастности светлому джихаду духа оказались подключены к метафизическому полюсу тьмы. То есть к тому, что может быть побеждено на пути джихада духа, но не может быть побеждено даже на пути мира, верящего в возможность своей бытийственности и пытающегося отрицать «иметь» как альтернативу этой бытийственности. Такие нацисты и победили Советский Союз, который отказался двигаться по рельсам джихада духа уже в 1945 году.

Хотел двигаться по этим рельсам только Сталин. И он осознавал, насколько он одинок в этом своем желании. И насколько страна, отвергающая этот путь, в каком-то смысле уже не его страна. Он еще раз спас ее, создав атомную бомбу. Но он понимал и необходимость этого деяния, и его далекость от высших требований истории.

То, что на пути экстазного «иметь», которым мы продолжаем идти, на пути регресса и аномии, которые устраивают слишком многих, нельзя решить, в частности, и демографическую проблему — понятно.

То, что на этом пути нельзя выстоять в XXI веке, который будет веком войн еще большей интенсивности, чем идущая сейчас русско-украинская война, тоже понятно.

Непонятно одно — как перейти на тот путь, на который страну не мог перевести в послевоенный период даже человек очень и очень крупный, каковым, безусловно, был Иосиф Виссарионович Сталин.

Кому-то эти мои рассуждения наверняка покажутся избыточно максималистическими. Но мера максимализма определяется временем. И если моя оценка грядущего справедлива, то максимализму придется обучаться заново. Причем это обучение будет очень и очень горьким. Но его альтернатива — гибель страны и мира. Очень хотелось бы ошибиться в подобной оценке того, что маячит на горизонте.