С начала XX века в сфере сельского хозяйства произошли огромные перемены. Механизация позволила сократить долю населения, занятого трудом в поле. Отрасль, в которой долгие века была вынуждена работать бо́льшая часть населения планеты, принципиально перестроилась и теперь востребует гораздо меньше рабочей силы. Развитие науки и техники значительно снизило зависимость урожая от природных явлений, и это повлияло на все мировое хозяйство. Успехи в агрохимии, почвоведении, селекции, биологии растений создали высокотехнологичное растениеводство.

Сегодня изменения в сельском хозяйстве происходят малозаметно даже для занятых в отрасли людей, и тем более — для людей, далеких от села. Однако за последнюю четверть века темп этих изменений нисколько не снизился. На современном этапе они выглядят иначе, чем в прошлом веке, но по-прежнему могут оказывать большое влияние на повседневную жизнь человека. Возникают новые риски, которые требуют новых решений.

Победа над голодом

Еще 80 лет назад природные катаклизмы вызывали катастрофические последствия для продовольственной безопасности. Вспомним, что исторически голод из-за неурожая был обычным явлением. А изменения погоды порой приводили к гибели целых цивилизаций.

Так, по одной из версий, в X веке длительная засуха привела в упадок цивилизацию майя в Центральной Америке, существовавшую перед этим много веков.

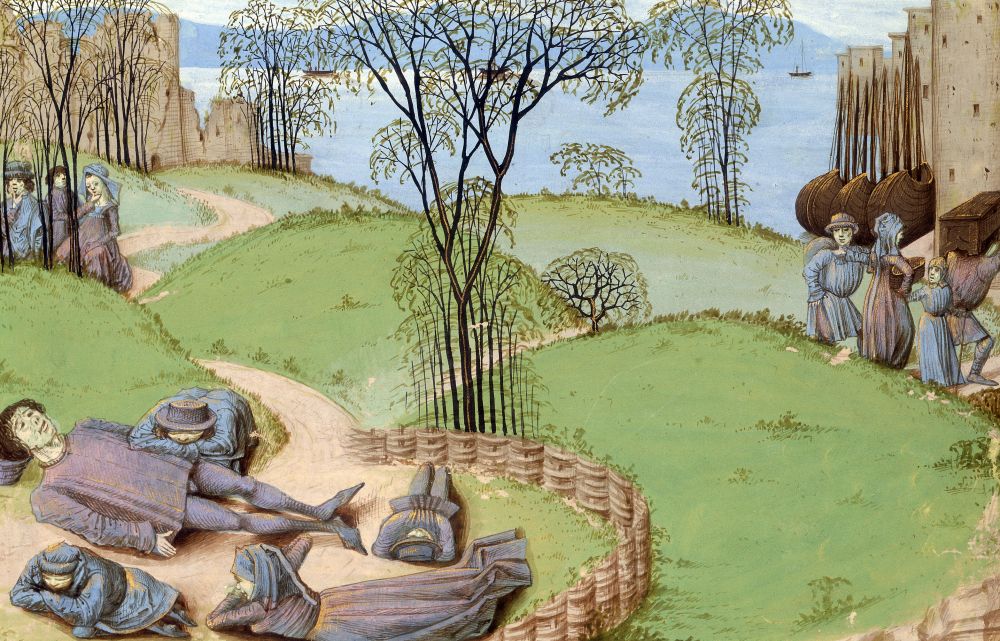

В Европе в 1315–1317 годах аномальные осадки вызвали масштабный голод. Американский историк Генри Стивен Лукас в книге «Великий европейский голод 1315, 1316 и 1317 годов» фиксировал «…в 1315 году повсеместный неурожай в большинстве, если не во всех землях Европы, от Пиренеев до равнин России и от Шотландии до Италии».

В 1364 году на Руси начались засушливые годы, связанные, по всей видимости, с повышенной солнечной активностью. Засуха сопровождалась «великой мглой» от лесных пожаров и привела к голоду.

В 1601–1603 годах в России произошел Великий голод, вероятно, связанный с извержением вулкана в Перу, изменившим климат. В совокупности с династическим кризисом он стал одной из причин Смутного времени, что чуть не погубило государство. Голод вызвал недовольство народа, и напряжение в обществе использовали противники царя Бориса Годунова. Внезапная смерть Годунова, не успевшего подготовить преемника, стала спусковым крючком сочетанного кризиса. Волны политических интриг совпали с климатическими потрясениями и началом «малого ледникового периода» (глобального похолодания), основная часть которого пришлась на XVII век.

Крупнейшее извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году сделало следующий 1816 год «годом без лета», вызвало неурожаи и голод по всему миру.

В России в XIX веке и в начале XX века неурожаи по климатическим причинам случались каждые 6–7 лет. Наиболее значительны были засухи 1891, 1920 и 1932 годов. Они приводили к сильному голоду.

В 1931–1932 годах засуха поразила всю Европу. Газеты того времени писали о голодающих в Испании, Германии, Венгрии, Румынии, Польше. В СССР засуха охватила всю центральную часть и Казахстан. Людские потери нашей страны были велики.

Серия пыльных бурь в США в 1930–1936 годах, названная «Пыльный котел», привела к потере до 30 см верхнего, самого плодородного слоя почвы. К 1934 году около 40 млн гектар пашен превратились в пустыню. Политическое устройство государства тогда проявило устойчивость, и властям удалось преодолеть двойной удар — стихии и Великой депрессии.

Во второй половине XX века погодных катаклизмов было не меньше, чем в предыдущие годы. Однако в этот период их роковые последствия для продовольственного обеспечения населения планеты удалось снизить или нивелировать.

Агрохимия позволила защитить растения от вредителей, обеспечить их полноценное удобрение. Селекция вывела сорта с невиданной ранее урожайностью. Метеорология научилась предупреждать о неблагоприятных явлениях погоды. Развитие техники позволило осуществлять масштабные мероприятия по сооружению оросительных систем и созданию защитных лесополос.

На Кубани в конце 1960-х годов пыльные бури доносили поднятую почву до Скандинавского полуострова. К середине 1970-х годов такие бури прекратились — к этому времени завершилась высадка лесополос и было введено в эксплуатацию Краснодарское водохранилище. Это изменило климат на Кубани — он стал несколько мягче.

Сильная засуха в европейской части СССР в 1975 году привела к двукратному падению урожая зерновых. Однако прогресс в аграрной науке позволил пройти трудный период без голода. При этом зерно на корм для животных начали закупать за рубежом.

Развитие международной торговли в целом облегчило прохождение сложных периодов, например, засухи или неожиданных эпидемий, когда избежать падения производства не удается. Свежий пример тому — падение производства яиц в США из-за птичьего гриппа: страна компенсирует это закупкой яиц по всему миру.

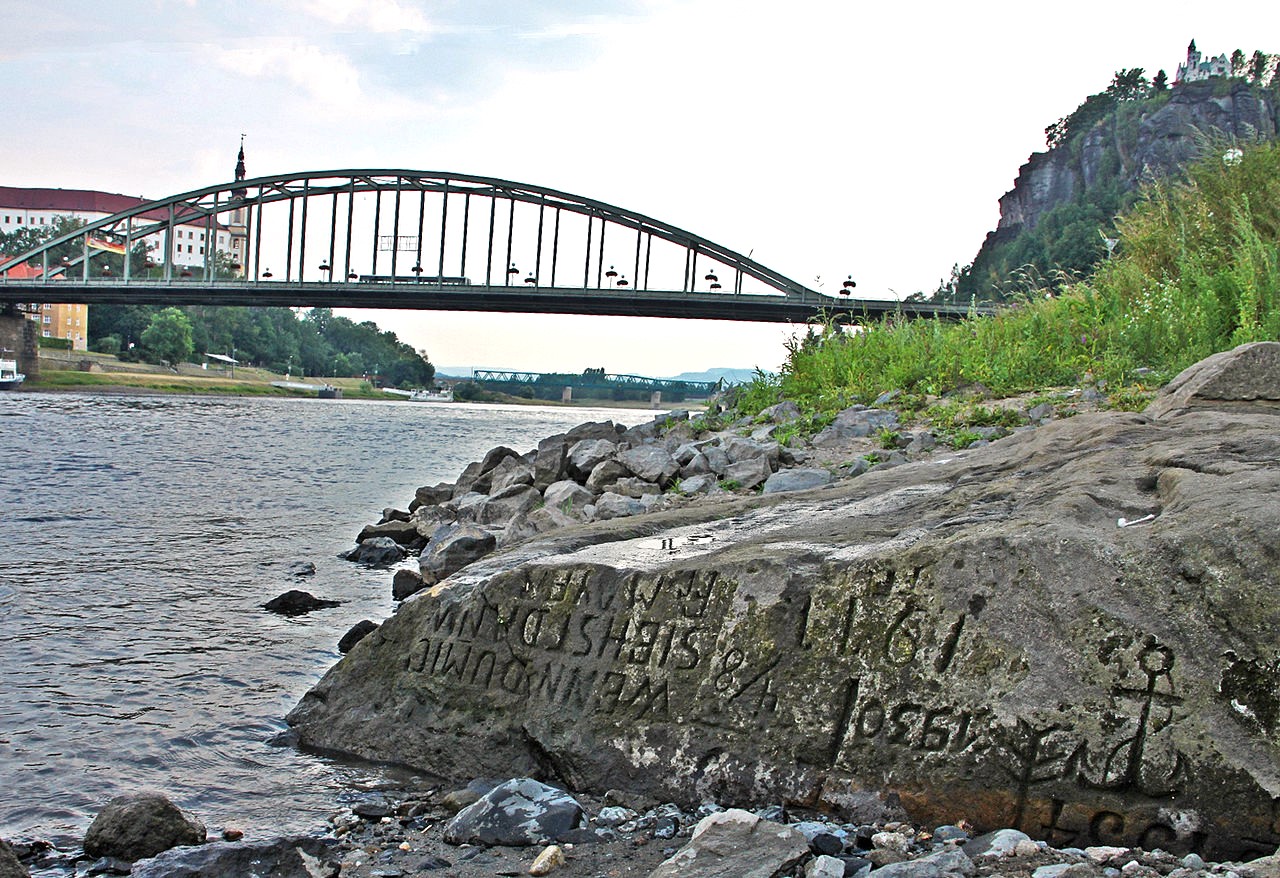

Современное сельское хозяйство хорошо преодолевает погодные колебания в известных пределах. В Германии в 2022 году в результате обмеления реки Эльбы обнажились «камни голода», на которых в предыдущие эпохи были сделаны предупредительные надписи об опасности наступившей засухи. Одна из надписей, датированная 1616 годом, гласит: «Если ты видишь меня — плачь». Однако, несмотря на засуху, Германия и остальная Западная Европа обеспечили себя продуктами питания, и даже экспорт сократился не очень значительно.

Засуха 2024 года в России для большинства населения прошла также незамеченной. Сокращение животноводства в сравнении с временами СССР значительно уменьшило потребность в кормах. Экспорт пшеницы несколько снизился, но позиции лидера поставок наша страна сохранила.

И есть надежда, что если в России возникнет погодный кризис, подобный кризису начала XVII века, который тогда вместе с другими бедами чуть было не привел к гибели страны, современное сельское хозяйство преодолеет его.

Сегодня информационное поле заполнено «страшилками» на экологическую тему. Климатические активисты постоянно пугают мир глобальным потеплением, грядущими засухами, наводнениями и ураганами. На самом деле текущие изменения климата не являются чем-то необычным. Климатические и погодные изменения идут непрерывно. И сегодняшние изменения ничуть не опаснее, чем, например, малый ледниковый период XVII–XVIII веков. Люди научились производить достаточно продовольствия вопреки локальным погодным колебаниям.

В последнее время появились технологии, способные влиять на климат. Однако они могут применяться совсем не для защиты населения от природных катаклизмов. И, в отличие от климата, находятся в полной власти людей. Часто эта власть используется в корыстных целях.

Так, попытки «остановить» изменения климата, подобные недавней инициативе британского правительства по распылению аэрозолей с целью охладить Землю, выглядят как авантюра на 50 млн фунтов стерлингов. А, возможно, у авторов идеи имелись и другие цели, о которых они предпочли умолчать.

Однако те же средства, которые в XX веке снизили нашу зависимость от климатических факторов, создали новые опасности. Мировая продовольственная система усложнилась, и в XXI веке возможностей для сочетанного кризиса стало гораздо больше.

Риски, связанные с глобальной торговлей

Продовольственная безопасность зависит от сложного взаимодействия факторов, имеющих разную природу. Это не только успехи в селекции, химии, машиностроении, но и управленческие решения, процессы в международной торговле.

Развитие торговли не только увеличило стабильность сельскохозяйственного производства, но и привело к специализации стран и в некоторых случаях — к сокращению разнообразия сортов растений и пород животных. Из-за этого, например, погодные явления и болезни деревьев какао в Гане и Кот-д’Ивуаре вызвали падение производства и подорожание шоколада во всем мире.

Логика глобализации подталкивает производителей выбирать «самый продуктивный» сорт растений или породу животных. Это может стать ловушкой в случае возникновения трудностей с этим сортом или породой.

Так, высокая продуктивность коров голштинской породы делает их столь привлекательными, что производители мирятся с их недостатками, предпочитая их коровам местных пород, не столь требовательным к уходу и кормам. Такой подход снижает для государств возможности маневра в случае прекращения поставок генетического материала или ветеринарных средств — например, в результате санкций или торговой войны.

Производители бананов с ужасом наблюдают постепенное наступление грибка fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc), уничтожающего плантации самого популярного сорта «кавендиш». На участках, пораженных грибком, нельзя выращивать бананы несколько лет. Повторяется трагедия 1940–1960-х годов, когда «панамская болезнь» сделала невозможным выращивание популярного тогда сорта «гро-Мишель». Но разница в том, что сейчас нет сорта бананов, устойчивого к грибку и способному заменить «кавендиш». А фунгицид для борьбы с грибком разработать не удается.

Генетические паспорта и сельскохозяйственное пиратство

Огромное влияние в сельском хозяйстве приобрел фактор интеллектуальной собственности. Особенную роль он стал играть еще и потому, что превратился в инструмент политической борьбы. Недобрая воля правообладателей может иметь последствия для продовольственной безопасности, сравнимые с последствиями полноценной войны.

Многие из нас помнят по девяностым годам, что происходило после краха СССР с советской сельскохозяйственной системой, построенной на взаимодействии множества отраслей. Тогда почти все осколки СССР, и Российская Федерация в том числе, утратили продовольственную независимость из-за разрыва связей между отраслями, краха финансовой системы. В частности, обрушилось производство мяса, и по некоторым направлениям, в частности по говядине, не восстановилось до сих пор.

Современное сельское хозяйство устроено сложнее, чем в советский период. Помимо зависимости от поставок оборудования, некоторых семян, например сахарной свеклы, оплодотворенных яиц и агрохимии наша страна критически зависит от чужой интеллектуальной собственности.

Приняв западные правила игры, мы согласились с тем, что можем использовать защищенные патентами технологии, программы, семена, породы животных только в рамках описанных в лицензиях ограничений. Пока что западные страны не решились использовать лицензии (разрешения) в качестве оружия в санкционной войне, но еще не вечер.

В последнее время активно вводятся генетические паспорта для семян растений и отдельных животных. Делается это в том числе для того, чтобы иметь возможность влиять на выращивание тех или иных сортов растений и пород животных. Нарушение прав интеллектуальной собственности в современной традиции трактуется как пиратство. Если в 1990-е этот термин чаще относился к фильмам и программам, то сейчас его относят ко всем объектам интеллектуальной собственности.

Теперь мало вырастить урожай. Чтобы продать его, требуется доказать с помощью лицензии и генетического паспорта свое право выращивать растения. В случае невозможности продлить лицензию производитель считается пиратом — со всеми вытекающими последствиями.

Если политическая борьба обострится, то будут запрещены поставки семян, оплодотворенных яиц, средств защиты растений. Сейчас страны ЕС воздерживаются от подобных запретов не из благородных соображений, а потому, что зависят от поставок калийных и азотных удобрений из России.

Опасности, связанные с интеллектуальной собственностью, проявляются и в агротехнике. Например, ремонт и обслуживание современных комбайнов и тракторов возможен только с помощью программного обеспечения производителя. Фермеры США добились от крупнейшего в мире производителя сельхозтехники John Deer предоставления доступа к этому программному обеспечению не только своим партнерам, но и более широкому кругу лиц. В России такой вопрос пока даже не поднимался.

Технический сбой или злая воля держателя доступа к программным средствам ремонта техники может привести к очень серьезным последствиям. Использование геополитическим конкурентом чувствительных данных в момент кризиса также непредсказуемо опасно.

Как показывают последние события, Европейский союз готовится к войне. Преодоление собственной зависимости от России и попытки сохранения зависимости России от ЕС являются частью этой подготовки. Именно поэтому чиновники Евросоюза не останавливают поставки племенных животных, семян, стремятся сохранить продажи агрохимии в Россию.

ГМО — удобная ловушка

Еще одним рычагом влияния на продовольственную безопасность являются технологии генетической модификации организмов (ГМО), которые активно используются в сельском хозяйстве с середины 1990-х годов. Особенно широко ГМ-растения распространены в США. Более 90% выращиваемой в этой стране кукурузы — генетически модифицированных сортов.

Противники ГМО часто говорят о вреде такой пищи для здоровья. Сторонники ГМО отвечают тем, что за 30 лет употребления ГМ-кукурузы гражданами США их здоровью это не повредило. При этом мало освещается другая опасность ГМО — технологическая зависимость аграриев от поставщиков семян и агрохимии.

На текущий момент генетическая модификация растений чаще всего выполняется ради обеспечения их устойчивости к пестицидам: поля, засеянные ГМ-растениями, можно обрабатывать более сильными ядами, которые убивают сорняки.

Использование ГМ-сортов позволяет получать высокие урожаи. Все производственные процессы оказываются подчинены технологии, поставляемой вместе с семенами. Более того, производитель семян часто поставляет и агрохимию, необходимую для выращивания. Таким образом он делает покупателя максимально зависимым от своей продукции. И вырваться из этой ловушки не так-то просто.

В конце 2024 года противодействие мексиканских властей ГМ-кукурузе из США завершилось поражением. Мексика продолжит закупать ГМ-кукурузу у северного соседа. То, с какой настойчивостью США принуждали правительство Мексики отменить запрет на импорт ГМ-кукурузы, показывает важность данного рычага влияния для слабеющего гегемона.

Перспективное направление — искусственные среды обитания

Одним из прорывных направлений, позволяющим снижать нежелательную зависимость от чужих продуктов и технологий, может стать создание искусственных сред обитания растений и животных. Такие решения уже позволяют странам справляться с существующими трудностями и осваивать ранее недоступные для сельскохозяйственного производства территории и виды животных. В мире активно развивается не только тепличное растениеводство, но и разведение рыбы в закрытых водоемах, строятся мегафермы для скота.

Передовыми странами в области животноводства до недавнего времени были Нидерланды и Дания. Поворот к зеленой повестке несколько ослабил их позиции. Китай же с 2017 года коренным образом изменил подход к животноводству и уверенно выходит в лидеры.

Эпидемия африканской чумы свиней в 2017–2019 годах погубила примерно треть поголовья свиней в Китае. Для обеспечения биологической безопасности в стране стали массово строить многоэтажные мегафермы. Такой подход себя оправдал — Китай не только справился с эпидемией, но нарастил количество и качество производимой свинины.

Мегафермы в России тоже показали хорошие результаты, в том числе и для розничных покупателей. Цены на свинину в рознице приблизились к цене на курятину.

Во всем мире растет практика выращивания аквакультуры (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), основанных на постоянной циркуляции воды с ее очисткой и насыщением кислородом. Например, в Пакистане принято решение об организации нескольких тысяч креветочных ферм на основе УЗВ в горных районах для повышения продовольственной безопасности страны.

По прогнозам, на рыбных фермах в 2030-е годы будут получать столько же аквакультуры, сколько вылавливают в океанах. Это особенно важно с учетом того, что возможности вылова рыбы в океане достигли предела — дальнейший рост вылова подорвет ресурсы океана.

Страны Аравийского полуострова, получающие доходы от добычи нефти, были полностью зависимы от импорта продовольствия, поскольку расположены в пустыне. Эти страны поставили перед собой задачу добиться продовольственной независимости и далеко продвинулись в этом направлении.

Саудовская Аравия в настоящее время не только обеспечивает себя мясом и молоком, но и продает их за рубеж. Так, например, на территории пустыни была построена молочная ферма более чем на 70 тысяч голов. Ферма потребляет много электроэнергии и воды — одна корова выпивает в день 110–120 литров воды. Пресную воду добывают с глубины в 1,7 км. Ее приходится охлаждать, поскольку ее температура — около 70 °C. Страна получила уникальный опыт организации сельского хозяйства в экстремальных условиях.

Технологии выращивания овощей в теплицах уже несколько лет позволяют получать овощи, неотличимые на вкус от грунтовых. В Якутии с 2017 года и с недавних пор на Чукотке выращивают в теплицах овощи, которые не уступают по качеству привозным. В этом смысле у России тоже есть положительный опыт ведения сельского хозяйства в экстремальных условиях.

При этом надо отметить, что технологичность, высокая степень автоматизации сельхозпроизводства не гарантирует успех. В апреле 2025 года в США подала заявление о защите от банкротства компания Plenty, некогда бывшая лидером вертикального земледелия — выращивания растений при многоярусном размещении насаждений и полном климатическом контроле в закрытом помещении. Причиной неудачи стала высокая энергоемкость, низкая прибыльность производства.

В условиях США высокотехнологичные теплицы экономически проигрывают традиционному земледелию. В России же есть регионы, куда доставка продовольствия затруднена и где традиционное сельское хозяйство невозможно. В этих регионах вертикальные фермы могут проявить свои сильные стороны.

Сельское хозяйство — пространство войны

Технологический прогресс превратил сельское хозяйство в еще одно пространство войны. В условиях глобализации в отрасли формируются монополии. Транснациональные компании, получив преимущества, не откажутся от их использования. Геополитические игроки используют все возможности давления. Даже соображения взаимозависимости экономик будут сдерживать их лишь до определенных пределов. По мере усиления противостояния в мире будут применяться все более жесткие меры.

Рост последних лет в животноводстве и птицеводстве может быть остановлен отказом от поставок генетического материала на основании, например, того, что страна-покупатель «недостаточно обеспечивает благополучие животных».

Растениеводство зависит от мощных производительных тракторов и комбайнов, которые в большинстве своем контролируются зарубежными производителями. Остановка техники — это крайний шаг, сравнимый с объявлением войны, однако разве не говорится сегодня с высоких западных трибун о необходимости нанесения России военного поражения?

Россия в последние годы сделала большой шаг в обеспечении продовольственной безопасности. Сегодня в России порядка 9 млн га мелиорируемых сельскохозяйственных земель, из которых примерно половина — орошаемые, а вторая половина — осушаемые. Для создания «подушки безопасности» на случай многолетней засухи, что теоретически возможно, нам необходимо увеличить клин орошаемых земель до 10 млн га.

На орошаемых землях можно получать 7–8 тонн с гектара, всего примерно 70–80 млн тонн, или по 500 кг зерна на человека в год, что защитит нас от голода.

Возможностей для развития сельского хозяйства у нашей страны, наверное, больше, чем у любой другой. Однако нам нельзя на этом успокаиваться, пока не обеспечена безопасность сельскохозяйственного производства по перечисленным выше направлениям.