Передача «Предназначение» № 24 от 14 ноября 2023 года

К сожалению, очень важное для нас слово «экзистенциальный» не имеет сколько-нибудь адекватного перевода на русский язык. Можно, конечно, сказать «судьбоносный» или «проблема жизни и смерти», или как-нибудь еще. Но всё-таки на самом деле при политическом анализе происходящего — если речь идет о стратегическом анализе — лучше использовать это слово «экзистенциальный». И я чуть позже его опять буду расшифровывать, а пока что скажу, что бывает экзистенциальная война, бывает просто война, а бывает стандартная спецоперация.

О том, что события на Украине носят экзистенциальный характер, говорилось уже много раз. У нас происходит какое-то соединение понятий. С одной стороны, об этом экзистенциальном говорится, с другой стороны, это как бы не экзистенциальная война, а экзистенциальная спецоперация. Но это нечто не имеющее аналогов в политической теории, в стратегическом описании процессов. Это некий гибрид. «Что будет, если скрестить ежа с ужом?» — «Будет метр колючей проволоки». Это что-то из этой области скрещивания понятий.

Я не буду особенно на это сетовать, я вообще перестал сетовать на некоторые изъяны происходящего после того, как началось то, что началось, потому что я как раз считаю, что всё, что происходит на Украине, — это экзистенциальная война. И никуда мы от этого не денемся. То есть это война, которую нельзя проиграть так, чтобы остаться живыми. И касается это не каких-нибудь отдельных руководящих фигур, которым тоже хорошо не будет. Это касается всех, каждого, включая тех, кто сетует на безобразие того, что осуществляется.

Это экзистенциальная война. Хотите называть ее спецоперацией? Пожалуйста. Согласитесь тогда, что поскольку вы же говорите о том, что всё носит экзистенциальный характер, то это какая-то экзистенциальная спецоперация. Но если говорить по-другому, то вот это называлось в советскую эпоху «священная война». А по-исламски — «джихад».

Но даже священная война — это еще война, проиграть которую нельзя, ибо навлечешь на себя гнев Господень. А экзистенциальная война — это война, которую можно проиграть, только уничтожив государство и народ: сначала государство, а потом народ.

У каждого из этих разных мероприятий, событий, эксцессов, трагедий, — или как еще хотите это назвать, — есть свой язык, своя логика, своя инфраструктура, своя материальная база, свой принцип мобилизации ресурсов и многое другое. Если это обычная война, то обычным образом под обычную войну всё мобилизуется. Если экзистенциальная, то это сверхмобилизация. Если это операция, то это: мягкая мобилизация, обычная мобилизация, сверхмобилизация.

То, что происходит, находится в гибридном состоянии. Разговаривают на одном языке, определение дают другим образом, ресурсы подтягивают третьим образом и так далее. Мне кажется, что, — оставим даже в стороне официоз, — но как-то между собой-то надо о чем-то договариваться, потому что в зависимости от того, что именно происходит, и от того, какова картина этого происходящего, зависит наше поведение. И в конце концов, государство, этот народ — оно же не официозу принадлежит, оно принадлежит всем, за него все отвечают.

Очень многие это понимают, сводя это понимание к очень важным гуманитарным, волонтерским акциям. Низкий поклон тем, кто их осуществляет, но это, как говорится в математике, необходимо, но недостаточно. Нужно всё-таки определить, что происходит.

Господин Залужный выступил со статьей-манифестом, которая о многом говорит и которая сразу же получила недовольную реакцию на очень многих уровнях, и не только с нашей стороны, но и со стороны хозяев этого процесса, со стороны западных лидирующих структур.

Одни сказали: «Вот, наконец, он признался, что это всё будет такая позиционная война, тупиковые вещи, а если тупиковые вещи — зачем они нам нужны?» Зеленский сказал, что это подкоп под него и никакого такого тупика нет, а разговоры о тупиках означают, что г-н Залужный оказался, как пелось в одной песне, «не отцом, а сукою» — не великим воином, а провокатором. Мы со своей стороны устами достаточно высоких лиц сказали: «Какая тупиковая ситуация, какая позиционная война? Да мы проводим планомерно и разумно свою спецоперацию, все ее задачи будут выполнены», — и так далее.

Но ведь г-н Залужный зачем-то сказал об этом тупике. И он же сказал не только о тупике — он сказал о том, что, с одной стороны, если Запад не состоит из последних тварей и людей, не понимающих свои выгоды, то он будет поддерживать Украину тем больше, чем хуже будет ситуация. А во-вторых, он сказал, что позиционная война — это война нервов и война на то, где дрогнет тыл, где возникнут всякие неприятные события у противника в тылу, а события собственно на фронте — это давление на тыл, и что надо взорвать противника изнутри.

Украина очень давно в лице ее бандеровского руководства обсуждала именно то, что главная надежда на взрыв изнутри. Что надо создать такую военную ситуацию, которая бы подогрела внутреннюю ситуацию, а когда внутренняя ситуация долбанет, тогда будет уже не до войны, и русские всё проиграют, москали развалят страну на части, они завоюют эти части и будет одна великая Украина от моря до моря — еще неизвестно, в каких объемах. Они на это работают, они примерно представляют, что делать, они в этом смысле не дураки.

Поэтому Залужный сказал совсем не о том, что он всё проиграл. Он просто сказал правду, потому что ему каким-то образом надо мобилизовывать своих военных, им надо что-то по этому поводу сказать, дать те или иные надежды, указать на те или иные издержки.

Что касается нас, то мы всю эту довольно сложную украинскую и международную кухню склонны упрощать, как в принципе мы склонны упрощать и всю глобальную кухню. Вот это бы хотелось обсудить. Потому что если ставка делается на некоторую внутреннюю дестабилизацию, то кого, собственно, собираются дестабилизировать? По каким адресам работают? Как мы будем работать в ответ, если это случится? Может ли это случиться? И насколько мы к этому готовы?

Вначале мне хочется всё-таки пару слов сказать об этой самой глобальной ситуации, потому что глобальным фактором является всё, что происходит в Газе.

У нас есть любители всё сводить к простой понятной прагматике: «Почему происходит то-то и то-то?» — «А потому оно происходит, что такой-то хочет денег, и столкнулся с таким-то, который тоже хочет денег. Вот мы и имеем такую катавасию». Этот «экономоцентризм», этот «деньгоцентризм» может сыграть очень плохую службу тем, кто в него поверит.

В политической стратегии и в теории интерпретации это всё называется калибровка, потому что сценарии можно писать самые разные, события можно объяснить самым разным образом. Кто как объяснял начало Первой мировой войны? Объяснений было до фига и больше. Но для того, чтобы эти объяснения стали даже не абсолютно точными, — этого никогда не бывает, — а хоть сколько-нибудь достоверными, проводится проверка качеств людей, которые участвуют в создании этой ситуации. Это и называется калибровка. Это люди — мелкие, крупные, у них одни мотивы, другие, они руководствуются в своих действиях этим или этим, как они понимают обоснованность своих действий.

Ведь одну ошибку сделал Сталин, когда ему говорили, что Гитлер обязательно начнет войну с Советским Союзом, — он как человек достаточно внутренне прагматичный, хотя и очень масштабный, всегда спрашивал тех, кто это говорит: «А зачем? Это Гитлеру зачем? Он чего будет добиваться? Он влезет в эту кашу, памятуя о Наполеоне и всем прочем — ради чего? Что ему нужно? Ему нужно сначала с Англией разобраться, он же оставляет ее в тылу. Ему надо действовать в определенной последовательности, он человек рациональный».

А Гитлер не был рациональным человеком. У Гитлера были совершенно другие мотивы — я здесь не хочу их обсуждать, — от уничтожения евреев и большевистско-еврейской власти до разного рода метафизических мотивов. Но только его мотивом не была эта самая прагматика. И когда ему предлагались некие прагматические решения — скажем так, осенью 1941 года — что «пора остановиться» и «в зиму не надо въезжать с наступлением, потому что будем отброшены», или по Сталинграду, что надо отводить армию, или по другим вопросам — он постоянно говорил, что прагматик не может руководить такой войной, которую мы ведем. «Наша война — экзистенциальная, абсолютная, метафизическая» (конечно, в самом темном смысле).

Поэтому ошибка в калибровке, приписывание Гитлеру рациональных мотивов — а он вполне способен был действовать рационально в каком-то диапазоне — это была ошибка Сталина, потому что он в каком-то смысле свои качества перенес на Гитлера. Он не до конца проработал психологический портрет фигуры, он с трудом понимал, насколько там велик иррациональный тип мотивации. А эта иррациональная мотивация в конечном итоге и повлияла на все трагические события Великой Отечественной войны.

Когда-то была произнесена очень, скажем так, «немарксистская» фраза от лица марксизма, что «идея, овладевшая массами, становится материальной силой». В ней всё довольно сложно: идея (то есть нечто идеалистическое), овладевшая массами (то есть сознанием, а не бытием), становится материальной силой (то есть может, например, превысить интересы этих самых масс). И это действительно так.

Но я сейчас хотел сказать о другом — что мифы, иррациональные конструкции и странные мотивы, овладевшие сознанием элиты, тоже становятся материальной силой. Они способны двигать историю. И мы никогда не знаем, в какой степени факторы тех или иных паранормальных представлений о происходящем и факторы нормальных представлений будут складываться, образуя ту или иную композицию. А нам хотелось бы это понять, потому что от этого зависит точность наших прогнозов, а от них еще зависит стратегия и многое другое.

Я могу ошибаться, могу очень сильно ошибаться. Я действительно с точки зрения калибровки плохо себе представляю степень идиотизма какого-нибудь Блинкена, Салливана и того же Байдена. Я могу себе представить, что этот уровень идиотизма, мелочности очень высок. Я точно знаю, что американская империя — этот Новый Рим — находится в состоянии упадка и загнивания. Но мне почему-то кажется, что если речь идет о глубинном государстве, о настоящих хозяевах процесса — я уже об этом говорил, — то они масштабны. У них тоже очень много поставлено на карту. Предприятие под названием «Соединенные Штаты» стоит очень дорого. Власть над миром стоит дорого. А люди, которые его удерживают, в конечном итоге являются людьми, может быть, с очень странными, но достаточно крупными мотивациями. А мелкие отойдут в сторону, когда начнут включаться крупные.

Если это так, как я считаю, — а я могу ошибаться, повторяю, — и если счет идет не на дурь таких-то, таких-то и таких-то — что, дай бог, может помочь нам в чем-то относительно ненадолго разрулить ситуацию — то война, которая происходит на Украине, будет вечной. Они ее не остановят. Они мобилизуют эти 5–6 миллионов людей, потом подрастут новые, они их будут вести на бойню, они им совершенно не нужны иначе как расходный материал. «Им» — я имею в виду и Зеленского, и его забугорных командиров.

Украина всегда будет подталкивать Запад к наиболее радикальным решениям, потому что им наплевать на эти последствия, им главное — спасти свою шкуру. А им нужно, чтобы Запад как можно более сильно разогрелся по отношению к России, а для этого надо разогревать Россию. Тут очень многое работает одновременно, и вряд ли из этой категории экзистенциальной войны мы выйдем в ближайшие 10 лет. По крайней мере, как мне представляется, нужно исходить из этого.

Как только мы исходим из этого, значит, мы понимаем, что внутри этой композиции в ее украинском варианте решающее значение имеет политическая нестабильность внутри России. Всё остальное — это просто способ удержаться, не дать русскому обществу вкусить какой-то успокоительности победы, держать всё в напряжении и качать, качать, качать в эту сторону — сторону политической нестабильности внутри страны.

И тут эта дагестанская первая ласточка имеет самое серьезное значение, потому что нам надо каким-то способом понять, через каких акторов, через какие слои будет эта внутренняя нестабильность получаться. Потому что одно дело — иметь навальнят, Болотную, каких-то более или менее возбужденных леваков и совсем вялых либералов, которые ходят на площадь высказывать свое недовольство и демонстрировать наклейки на своей одежде. Или говорить о том, что мы все — это «норковая оппозиция», как говорила г-жа Собчак. Одно — это иметь дело с Собчак и ей подобными, а другое — иметь дело с возбужденным, консолидированным, достаточно разогретым сообществом, в большей или меньшей степени ориентирующимся, предположим, на ислам. С какими-то вообще жесткими слоями.

Удавалось ли в новейшей истории эти слои мобилизовать? Да, это удавалось в ходе краха Советского Союза. Я был очевидцем того, как это происходило. Так получилось, что в этот момент я уже был в гуще политического процесса. И я помню, что тогда имело решающее значение. Решающее значение тогда имело слово — сказанное слово. Один — не буду называть — очень хороший и в хозяйственном смысле талантливый советский руководитель приехал в Армению, на этот горячий кавказский узел, и сказал: «Ну как это вы, два мусульманских народа — армяне и азербайджанцы, — поссорились друг с другом? Не надо».

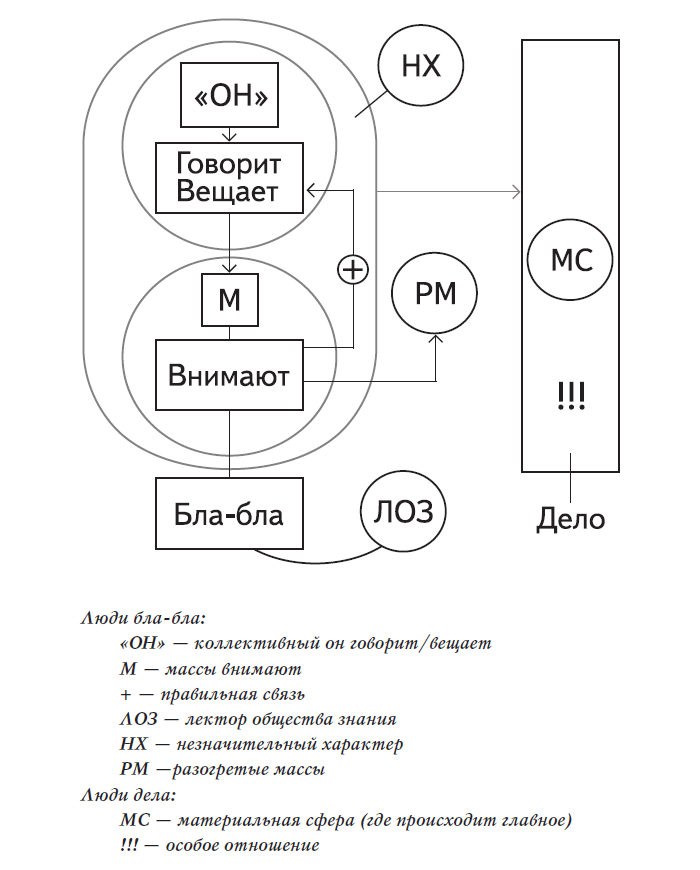

Это был очень качественный технократ. У него за спиной были огромные заслуги. Он был достаточно бескорыстным человеком — но он взорвал в клочки всю ситуацию в Закавказье. Почему? А потому что этот очень качественный технократ из Политбюро привык к ситуации, при которой он говорит (то бишь вещает), а массы, к которым он адресуется, внимают. И между ними существует правильная связь. Значит, он выходит на трибуну, выступает перед съездом или перед хозяйственным активом, или он приезжает на завод, где всё построено. Он говорит: «Бла-бла-бла», — массы сидят, слушают, потом аплодируют, на этом всё кончается.

Но эта процедура говорения носит сугубо незначительный характер. Она как бы дополнительная, а главное происходит в материальной сфере, где строятся объекты, где расходуются ресурсы. Там не было никакого воровства, там просто было особое отношение к этой сфере. Это дело и люди дела, — а это «бла-бла».

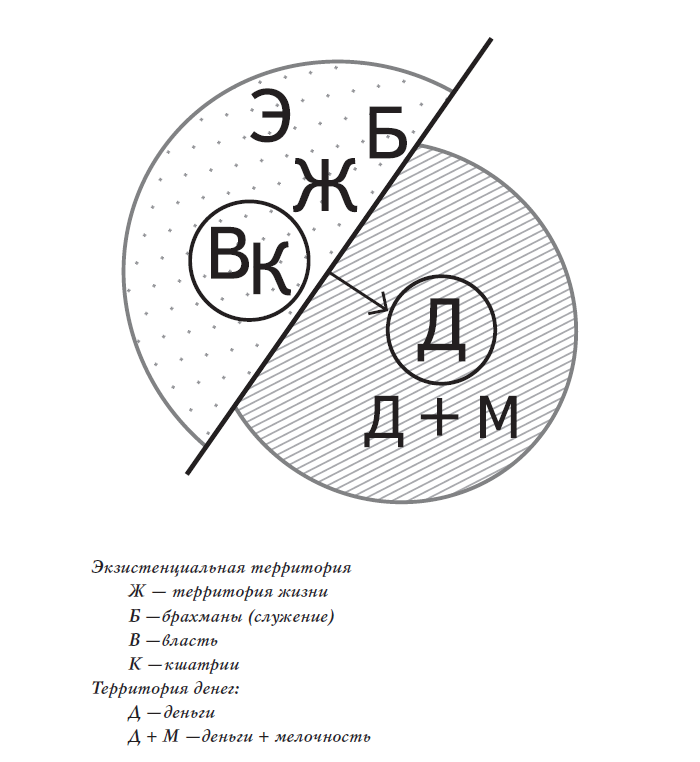

Эта конфигурация (Рис. 1) существовала до тех пор, пока массы не перестали внимать. Он должен был перестать вещать, а он уже не мог — вот этот коллективный «он», очень качественный партийный номенклатурщик с большим хозяйственным опытом, определенными талантами, хороший организатор производства. Он должен был перестать вещать — массы уже перестали внимать — он должен был оказаться перед лицом этих разогретых масс. И в этом разогреве пошли какие-то процессы, которыми он до конца не мог управлять, типа выборов или не выборов. Вот возникли Карабах, Армения, Азербайджан, Фергана, Ош и так далее.

И внутри всего этого начали выдвигаться те, кто мог разговаривать. По этому поводу я всё время вспоминаю две вещи. Одна из них — это штурм вильнюсского телецентра в 1991 году, который обернулся трупами: неизвестно, кто эти трупы обеспечил (точнее, известно, что это был Буткявичюс и другие), — а повесили это на советских солдат. И там сидел нормальный парень из военного отдела пропаганды, и он, в общем-то, нормально говорил в привычном ему стиле, — но его никто не слушал.

А еще более ярким событием, которое я помню, — а говорю я не для того, чтобы предаваться воспоминаниям: я не о вчерашнем дне говорю, а о завтрашнем, — был, конечно, ГКЧП. Это была «гениальная» идея — запустить «Лебединое озеро». То есть вообще не говорить! «Мол, сидите и смотрите, как красиво танцуют лебеди, а мы будем работать». А перед этим на экране вполне себе не худшие люди, и не самые слабые — не так важно, дрожали руки или не дрожали, важно, что они говорить ничего не могли, это было не их, не их стезя, — они проиграли ту пресс-конференцию, потому что ничего не могли на ней сказать. И проиграв ее, они проиграли ГКЧП. А пустив «Лебединое озеро», — они проиграли окончательно.

Теперь я хочу спросить: можете ли вы себе представить, что, получив телевидение, Ленин, или Троцкий, или Свердлов — пустили бы танец маленьких лебедей, «Лебединое озеро». Да они бы говорили с утра до вечера, непрерывно! Потому что они принадлежали к тому разряду политиков, которые прекрасно понимали, что им не вещать надо. Вещать должен был царь, а все — коленопреклоненно слушать до тех пор, пока не рвали на куски. Они должны были эти массы поднимать, и от того, как они будут говорить, зависело всё. У них в руках было только слово.

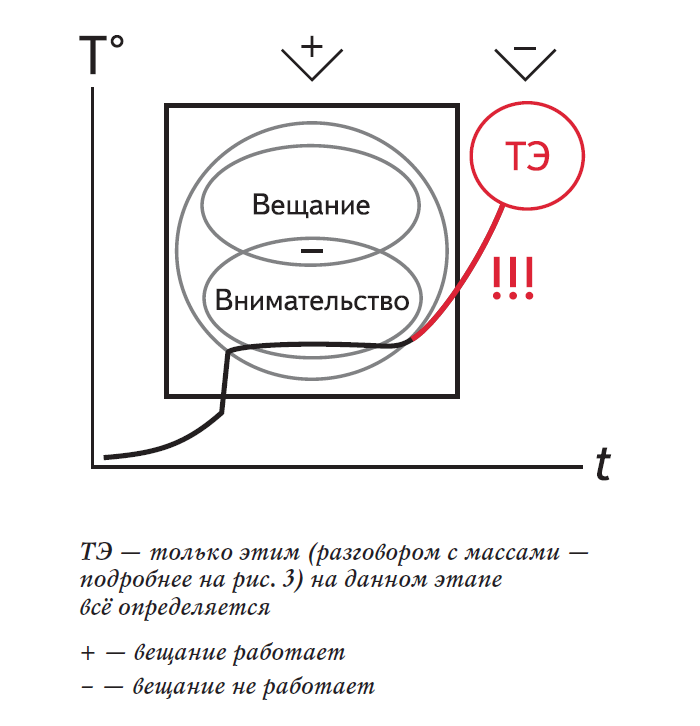

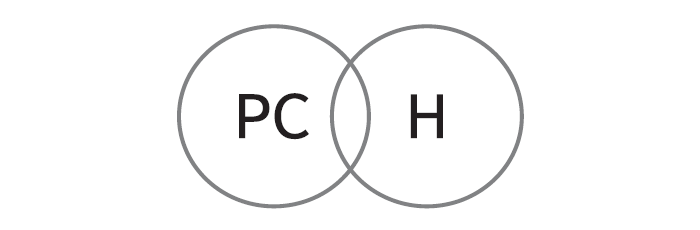

Итак, возникает два типа ситуаций. Одни ситуации — это когда всё находится в пределах низких температур (рис. 2). И здесь вожди говорят, а массы внимают. А потом происходит скачок. И уже с этого момента ни о каком «внимательстве» и вещании речи нет. Тебе что-то кричат — ты должен отвечать.

Я помню Карабах. В конце 80-х годов XX века, когда на камвольной фабрике надо было выступать. Там о том, что ты будешь вещать, речи не было — тебя тут же порвут в клочки. Ровно это же происходило в годы Гражданской войны. Это совершенно другой процесс: минус «внимательство и вещание». Эта формула исчезает.

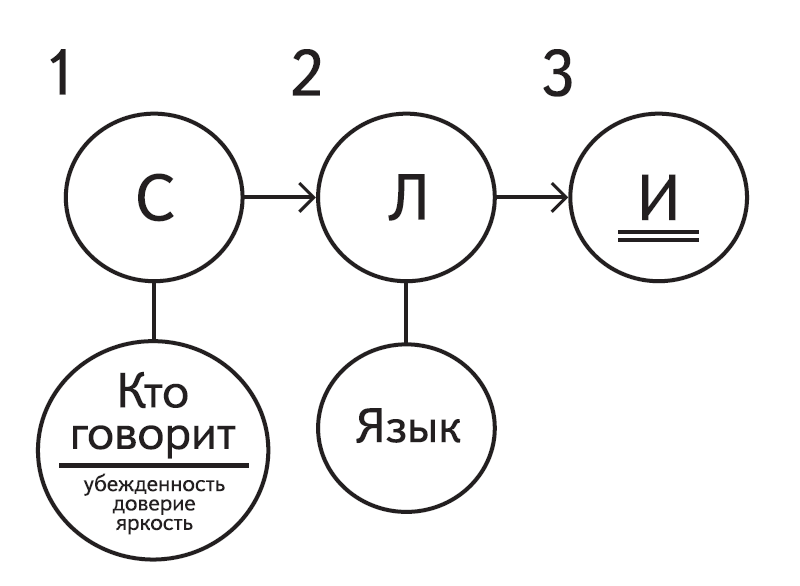

Когда же она исчезает, возникает три компонента этого разговора с массами. Их нужно знать. Первый компонент — это субъект, то есть «кто говорит»: убежденность, доверие, яркость и многое другое. Второй компонент — это лингвистика, «на каком языке говорит». И третий компонент — это инфраструктура, «где говорит»: площадки и всё прочее (Рис. 3). И если произойдет насыщение «внимательства/вещательства» и этот процесс выскочит в горячую зону, то жизнь и смерть, а также стабильность, выигрыш и проигрыш — будут определяться только этим. Понимаете? Только этим!

Никакого желания учить жить современных управленцев у меня нет. Они что-то делают, и делают не худшим образом. Какое-то количество военной техники производится, как-то эта военная бюрократия сводит концы с концами, и война ни шатко ни валко, но идет — по крайней мере не бегут, как на определенном этапе, а держатся. Техника врага уничтожается, чему-то учатся. Происходит какая-то селекция на людей более-менее готовых и соответствующих этой военной ситуации и на тех, кто уж совсем фишку не рубит. Всё это происходит. Как и то, что магазины полны, что соотношение доллар/рубль, хоть не ахти какое, но держится. Что цена на нефть не падает, как она падала в эпоху Рейгана и Буша, когда Горбачева ставили на колени с помощью этих цен. Что диалоги с какими-то странами ведутся. Всё это хорошо, ребята. Всё хорошо, пока оно «здесь» (в рамках квадрата, рис. 2). А как только оно отсюда уходит, всё то, что здесь работало — отработано. Оно было со знаком плюс, а становится со знаком минус. Вот нельзя уже будет всю эту схему (левая часть, рис. 1) применить. Я не могу сказать, что очень люблю Галича, но не могу не напомнить фразу:

И теперь, когда стали мы первыми,

Нас заела речей маета,

И под всеми словесными перлами

Проступает пятном немота.

Вопрос стоит о цене слова и о когерентности позиции. Нельзя, чтобы одновременно ставился памятник Дзержинскому в бывшем Первом главном управлении КГБ СССР, ныне Службе внешней разведки, — и одновременно какого-то мужика прихватить за то, что он на своей заводской территории поставил памятник Сталину. Либо — либо.

Нельзя говорить одновременно на нескольких языках, потому что, начиная с момента, когда этот перегрев происходит, возникает вопрос о лингвистике, интонации, содержании и всем прочем. Я многое готов отдать, чтобы продержалась вся эта «зона внимания/вещания». Чтобы держалась — и всё. Ну, а если она кончится? Дамы и господа, товарищи, братья и сестры, если она кончится, что будет дальше? На каком языке вы будете говорить? При какой цене слова? Откуда это будет взято? (Рис. 2)

И наконец, может быть, какая-то очень высокая бюрократическая номенклатура, военная или штатская, обладает ценнейшими качествами. Например, — это очень важно, я не шучу, — лояльностью, или управленческой решимостью, или волевым напором, может быть. Но вы тогда не показывайте это публично на заседаниях Совета безопасности и в других местах. Вы это публично не показывайте, не надо. Пусть оно будет за кадром. И тогда возникает вопрос: а, собственно, кто должен начать говорить?

В связи с пригожинским мятежом президент говорил очень убедительно, волево, просто, ясно и глядя в глаза. Путин выдержал. А всё остальное… то ли «мы поддерживаем Путина», то ли «вообще молчим», то ли неизвестно что…

Итак, мы не видим никакой адекватности возможным ситуациям конца «эры внимания/вещания» и перехода в «эру напряженной речи». Мы не видим никого, кто обладает при этом необходимыми качествами. Номенклатура хочет остаться при своих. Она этот язык усвоила намертво. Она будет его использовать вплоть до момента, пока ее не начнут рвать на части. Она в этом смысле фатальна.

Президент России показал какую-то динамику в этом вопросе. По крайней мере во время пригожинского «мероприятия» это было достаточно убедительно, чего нельзя сказать о том, что происходило в связи с Дагестаном. В принципе, он показал, что в каких-то ситуациях он так может. Но на нем свет клином не сошелся. Кто еще? Ну, назовите!

Значит, в этой политической элите все или молчат, или каким-то способом эксцессно высказываются. Те, кто, может быть, меня слышит, вы же понимаете, что этим сыт не будешь?! Вы эти лица видите?! У меня нет никакого желания их дискредитировать. Я говорю только о том, что я профессионально хорошо знаю — о слове, о значении слова в острых ситуациях. Здесь слово (отрезок линии внутри квадрата, рис. 2) — это сопровождение экономических и прочих действий и интриг. А вот здесь, на этом красном отрезке, какая лингвистика? Кто субъект и какая инфраструктура? (Рис. 2)

Вот этот высший уровень — он выводится за скобки. Весь. Когда Путин говорил о пригожинском мятеже — это был плюс. Это многое решило. Это совсем не мелочь, но этим сыт не будешь. А здесь — это минус. Это даже не ноль, это равно минус бесконечность.

Дальше начинаются официальные массмедиа. У тех, кто играл в эту игру, вполне есть и яркость, и какая-то ироничность, и артистизм, и многие другие качества. Но их же нельзя так сладострастно прятать от общества. Потому что если долго, даже здесь, существовать в вещающей/внимающей парадигме, то потом будет поздно — этот уровень тоже уйдет в минус.

Существуют какие-то соцсети. Где мы будем это делать, люди? И о чем мы будем говорить? Вы хотите сказать, что этой ситуации никогда не будет? Что народ всегда будет внимать? А что произошло в Дагестане? А враг — враг, ведущий экзистенциальную войну, понимающий тоже, что с ним будет происходить, — он-то о чем тут думает? Для него-то эта экзистенциальная ситуация существует, у него карта одна — политическая нестабильность внутри. У него нет другой карты. И мы же это проходили!

Значит, если это так, и более или менее надо готовиться к чему-то из этого разряда, то я спрашиваю: эти субъекты доверия, экспрессии и всего прочего — они должны быть такими?! Тут никакие спокойствие, ирония и все остальные замечательные фигли-мигли не проходят. Какова лингвистика? И где это будет сделано, когда телевизионный ящик запалится настолько, что дальше некуда? А за ним следом идущие соцсети — тоже будут находиться в неизвестном состоянии? Ну так и делают кризисы!

Дальше об интерпретациях. Понимаете, в чем дело: вот читаю какие-то умные тексты — помните, такая была призказка — «вумный, как вутка», — много таких умников, которые говорят: «Всё всегда про бабки. И в Газе — про бабки».

Объясняю. Калибровка людей и более или менее внимательный анализ действующих лиц на израильской сцене, в том числе и в бизнесе, свидетельствуют, что если бы евреям нужно было что-нибудь в Газе типа нефти и газа, они бы это купили. И людей бы купили. Это же конкретные люди, тридцать человек максимум. И они ни на какую такую заваруху никогда бы не пошли, они бы это купили запросто.

А в том-то и дело, что есть территория денег, а есть территория, которая называется «не на бабки, а на жизнь» — она-то и есть экзистенциальная. И купить этих шахидов нельзя. Их можно пригнуть огромной силой, американской или иной, завербовать отчасти, но им всё равно надо инкриминировать радикальные действия, иначе они вылетят из обоймы. И они могут просто хотеть умирать или брать эту власть — ХАМАС не должен выиграть сегодня, у него нет этой идеи.

Нетаньяху, или в целом Израиль, проиграть не может по одной причине: проиграл — кончено. А ХАМАС не может проиграть в принципе. Вообще не может! Он ведет другую игру, в ней проигрыша не будет.

Предположим, что мы имеем дело с какими-то совсем экстремистами, сионистами, волевыми кровопийцами — которых нет. Вы меня слышите? Их нет!

Но предположим, что все — они. Вот что они должны хотеть сделать с этой Газой? Они должны хотеть превратить ее в сплошные руины, получить чистую территорию, выдавить эти два миллиона в Египет, который не желает их брать, и в Иорданию, которая уж совсем не желает их брать? Не знаю, как они сюда попадут. Получить пустое пространство, отстроить его заново, и во всё это пространство заселить своих радикалов? Но этой ситуации нет, нет этих людей, калибровки такой нет.

Значит, они просто расковыривают язву, которая становится еще более неприятной.

Теперь, что творят американцы? Они выдвигают израильтянам требования вести войну в белых перчатках, гуманистическим образом. Кто-нибудь так войны выигрывал? Сами американцы их так вели? Американцы в Дрездене жалели мирное население? Они в Токио, Хиросиме и Нагасаки — жалели мирное население? Да они первые специалисты по уничтожению с воздуха мирного населения. Они в Югославии, в европейской стране жалели мирное население? Они где его и когда жалели? У них главная задача — бомбить с воздуха так, чтобы их самих не затронуло. И всё! А израильтянам они выдвигают гуманистическую концепцию белых перчаток? И все вслед за ними — тоже про эти белые перчатки.

Современная война — страшная вещь. Ее лучше не начинать. Но если она начата, то исходить в ней из концепции заботы о мирном населении невозможно. И это знает каждый военный! Можно не переходить грань садизма, можно не заниматься геноцидом, можно не совершать крайних военных преступлений. Но превращение городов в руины неизбежно в условиях войны — или проигрыш. Ну так не ведите ее. Им говорят: «Нет, милые, вы ведите, вы ведите войну с ХАМАС».

Это не безумие — то, чего хотят американцы? Они хотят этот Израиль сдать! Они навязывают ему формат, в котором он будет сдан. А единственный формат, в котором он мог бы в этой «хренотени» что-то выиграть, выиграть хотя бы тактически, невозможен из-за свойств нынешних израильтян. Они ведут себя специфически отвратительно. Потребительское, сладострастное любование своими возможностями, все эти омерзительные фразы про «животных» и кто чью «мочу будет пить» — это всё мерзость, но это мерзость слабых. Это не мерзость Бен-Гуриона и Моше Даяна, это мерзость постмодерна. Они будут в этом неизбежно проигрывать.

Израильтяне сами производят радикальную исламистскую молодежь, и ее будет становиться всё больше и больше. Кроме того, стратегически-то что в имеющемся раскладе сил можно выиграть? Стратегически? Им говорили: наводите мосты с Ираном. У вас с шахом была когда-то дружба? Наводите мосты с нынешней властью. Видите, они не хотят воевать? Видите, идиоты, как ведет себя «Хезболла»? Она не хочет воевать. Это не ее война. Шииты не хотят таскать суннитам каштаны из огня. Они им кланяются, говорят: «Какие вы молодцы, как мы вас поддерживаем», но они свои войска не мобилизуют. Ну так вы наводите мосты там, где можно. Опирайтесь на суфиев, как я уже говорил, на национальный ислам, на все эти светские структуры.

И помните, что этот халифатизм вас хочет уничтожить — раз. Он растет — два. Он радикализуется — три. Он управляется американцами.

Но мы-то этого тоже не хотим понять! Мы-то как себя сейчас ведем? В тактическом плане так, как приходится себя вести стране, которая 30 лет не вела привычный для нее мобилизационно-военный тип жизни. Мы говорим так: «Американцы против нас — тогда поддерживаем халифатистов». Тактически, наверное, нет другого хода. Но это же стратегически кончится совсем плохо.

И в первый раз, когда на улицу выйдут толпы, подстегиваемые халифатистами и американцами, в первый раз, когда американцы сойдут с ума настолько, чтобы активизировать всерьез свою исламскую агентуру на территории Российской Федерации, будет последним часом этой системы. Просто я надеюсь всячески на то, что американцы не настолько сумасшедшие, чтобы натурально передавать русское ядерное оружие условному бен Ладену или русскую территорию китайцам, что у них есть еще сдержки.

А если нет? Если это полубезумные козлы, тогда что? Есть агентура, есть кого мобилизовывать. Это же не Ксения Собчак! Бен Ладен — не Ксения Собчак, да? Или мы считаем, что это одно и то же? Как только это произойдет в имеющемся сегодня формате и будет разворачиваться на тех уровнях, которые присутствуют, то любая сильная радикализация — которой, повторяю, я надеюсь, не будет — приведет к тому, что самоустранятся политикум и силовики. И та экзистенциальная война, которую мы можем выиграть, тогда вполне может быть и проиграна.

Я же не говорю, что она будет проиграна. Я даже не говорю, что этот риск превышает… ну не знаю, 30%. Но если события очень угрожающие… Вот я рассчитывал формулы Байеса, когда математикой занимался, для ракетно-ядерных ударов. Если события маловероятные, но очень угрожающие, то функция риска строится из произведения вероятности на риск. И если это риск ядерной войны, и он 1000, а вероятность 0,01, то это не 0,01 в итоге, а 0,01 умножить на 1000, то есть 10. И кроме того, если мы аналитики, то мы существуем не для обсуждения благолепных сценариев, а для обсуждения других сценариев, правда? И я говорю здесь не о том, как производить снаряды или танки, я говорю о слове, которое в этих ситуациях совсем не мелочь.

Теперь я зачитаю какие-то цитаты.

«МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и верит, что однажды в стране появится „министерство счастья“. Об этом она заявила, выступая на марафоне „Знание. Первые“ с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени».

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала спикер Совфеда, отвечая на вопрос, какой, по ее мнению, закон необходимо принять в России прямо сейчас.

Матвиенко добавила, что пока у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая». «Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», — сказала председатель верхней палаты парламента, обращаясь к участнице встречи, задавшей вопрос».

Или вот Дмитрий Анатольевич Медведев с очень здоровым сарказмом описывает перспективу развития НАТО. Очень смачно, хорошо ее описывает — что в НАТО придется принять Афганистан, а также сразу и Израиль, и Палестину, и тогда у них будет полное счастье.

Я подозреваю, откуда взят этот образ — он взят из анекдота про то, как мальчик бегает по двору и кричит: «У нас дома полное счастье! Полное счастье!» Его спрашивают: «Что такое?» Он отвечает, что папа триппер из командировки привез, и мама сказала, что «только этого нам для полного счастья не хватало».

А еще есть известная русская присказка, что не в деньгах счастье. Что богатство и счастье — вещи разные, у разных народов говорится.

Теперь возникает вопрос. У нас продолжает существовать одна метафизическая система, одна! Эта метафизическая система называется «золотой телец». Деньгопоклонничество возникает всюду, на каждом сантиметре. Но для того, чтобы с этой точки зрения измерить счастье, достаточно налоговых органов. Они определят доходы и определят индекс счастья обладателя этих доходов. Если же у обладателя есть еще и теневой доход, то надо еще чуть-чуть подключить полицию и скорректировать индекс. И на этом всё закончится. Но я знаю, что в огромном количестве случаев эти самые богатства принесли несчастье — что такое счастье, трудно определить, — но они принесли чудовищные несчастья. Чудовищные! Воспринимаемые теми, кому это (богатство) было подарено, именно как несчастья. Это касалось распада очень прочных семей, самоубийства детей и многого-многого другого.

Так как мы будем сочетать счастье и богатство? Что мы введем в категорию счастья? Есть ли более зыбкая категория на свете? И, наконец, если эта сфера не количество а, качество, то причем тут деятельность министерства в принципе?

Министерства должны заниматься количествами, механикой жизни. А кроме механики жизни есть органика. И министерство не может лезть в органику. Тем более что внутри всей этой категории есть столько вариаций, модификаций, сложных вещей. Что-то для кого-то является счастьем, для кого-то не является. Не в богатстве счастье, а в чем?

И, наконец, я прочту кусок из одного классического произведения.

«К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. <…> Как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных (хорошее определение? — давалось больше века назад, гораздо больше века. — С. К.), невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем… из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников (хорошая фраза? — С. К.); но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует только одна немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо…»

Это те, к кому адресую, учили на уроках литературы.

«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и всё обстоит благополучно».

«Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!»

Это из рассказа Чехова «Крыжовник». А теперь я спрашиваю, почему наш истеблишмент так не любит классическую литературу? Да потому что она вся такая! Потому что Гумилев говорил, что войдет он

…не во всем открытый,

Протестантский, прибранный рай,

А туда, где разбойник, мытарь

И блудница крикнут: «Вставай!».

Потому что всё коренное, все эти «духовные скрепы», всё необывательское, антиобывательское — строится в совершенном перпендикуляре и к царству золотого тельца, и к этой вот модели мелкой жизни мелкого человека. А русский человек не хочет быть мелким и мелкую жизнь вести не может. Но если бы он и мог ее вести и купился на нее, — а часть купилась, — то в ней нет счастья. В ней может быть что угодно, только не счастье.

И наконец, уж если я начал что-то цитировать, я напомню (уже цитировал его как-то) анекдот про то, как чечен поймал золотую рыбку и та говорит: «Отпусти меня, а я три твои желания выполню». Он говорит: «Какие три желания? У меня нет желаний». Она: «Ну как, я тебе на примере покажу. Вчера меня поймал еврей, и я сказала, что выполню три желания. Он попросил миллиард денег в банке, дворец и яхту». Чечен говорит: «А вот теперь у меня проснулись желания: фамилия этого еврея, адрес и телефон!»

Это совсем не глупый анекдот, и дело тут вовсе не в чеченах. А в том, что всё деньгоцентрическое, находящееся на территории денег и мелочности внутренней, оно работает до определенной черты, и попытка объяснить поведение джихадистов в Газе, или мировой процесс, или поведение крупных сил, которые чего-то хотят, на языке «денежек» бессмысленно. Оно происходит либо на языке служения, — как я говорил по поводу высказывания очень уважаемого мною Шебаршина, что спецслужбист отличается от бандита тем, что у него есть служение, а не тем, что у него профессионализм. Профессионализм-то один и тот же: убивать, вскрывать банки, сейфы и всё прочее.

Итак, либо на языке служения — и тогда это брахманы, либо на языке власти — и тогда это кшатрии. «Фамилия этого еврея, адрес и телефон» — это не потому, что у персонажа антисемитизм, а потому что он хочет совершить набег, то есть продемонстрировать власть. На власть слюна выделяется, а на бабки сами по себе — нет.

«Всё мое», — сказало злато;

«Всё мое», — сказал булат.

«Всё куплю», — сказало злато;

«Всё возьму», — сказал булат

Даже если это булат, он берет. Власть стоит больше, чем деньги. Поэтому ситуация в Газе — это вопрос о власти. Другое дело, что Израиль сошел с ума, стратегии нет, и он пытается мелкими ситуационными действиями, осуществляемыми под американским чутким руководством, тупыми и однозначными, компенсировать отсутствие стратегии. Стратегия могла бы возникнуть при понимании, что если халифат состоится под патронажем американцев, то они, израильтяне, — не нужны. Значит, задача их — чтобы его не было, а эта задача не решается войной со всем исламом. Это более тонкая задача.

Глядели-глядели на противоположный берег реки Иордан и в сектор Газа, и… всё проглядели. Почему? Потому что слепы. Потому что стратегически слепы. Потому что боятся назвать ситуацию. А она находится на другой территории (экзистенциальная территория, рис. 4).

Теперь у меня возникает вопрос: не в богатстве счастье, а в чем? В чем?! Это как будет определяться? Министерством с помощью количественных показателей? Ну так счастье исчезнет гарантировано.

Вы определяете некоторые удовольствия маленького человека, помещенного в мир маленьких людей. И это называете счастьем, а это не счастье. Более того, какое-то число русских людей, возможно, и удастся загнать в эту ловушку. С пьянкой, тоской, битьем посуды, мордобоем, мелким прозябанием, срывающимся в тот же мордобой, в бандитизм, в безумие, в алкоголизм. А какое-то число людей будет по другую сторону. И в том-то и дело, что идеалы русского человека — это любовь, это крупная личность в мире крупных людей.

Как только Хрущев и Брежнев свернули в сторону «маленького счастья», Советский Союз разрушился. Как только снова будет задействован брежневизм с формулой удовлетворения обывателя, не будет победы, а не будет победы — будет экзистенциальный проигрыш.

Теперь несколько слов о русском человеке. Я никогда не скажу ни слова против православия. Никогда. Во-первых, это действительно культурообразующая религия. Мы все живем в православной культуре, даже светские люди. И во-вторых, потому что православие говорит о духе, о благе, о заповедях, транслирует нематериальное. И я с глубочайшим уважением отношусь ко всем деятелям православной церкви, включая патриарха Кирилла. Это человек очень умный. Но я же говорю сейчас о цене слов.

«Коммерсант, 7 ноября 2023 года. Патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться глубокой православной верой. Проповедь состоялась после литургии в храме иконы Божией Матери „Всех скорбящих радость“ на Большой Ордынке в Москве: „А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: „А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?“ И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — сказал патриарх (цитата по РИА Новости).

Патриарх Кирилл отметил, что современная Россия представляет собой «оплот православия в мире» (я в этом не сомневаюсь. — С. К.). По его словам, сейчас пришло то время, которое «нельзя проспать» (я в этом дважды не сомневаюсь. — С. К.): «А поможет нам Господь не упустить этого судьбоносного времени, которое даруется всем нам, еще раз подчеркну, для обновления нашей веры, для укрепления нашего национального и религиозного самосознания».

Вот никакого у меня не было бы вопроса, если бы этот тезис мог быть реализован на практике. Но он не может быть реализован на практике в том обществе, которое мы имеем. Он не может быть адресован всему обществу. А говорить сейчас надо о том, что можно адресовать всему обществу — патриарх достаточно умен, чтобы это понимать. Потому что по любым социологическим вопросам люди, даже как-то идентифицирующие себя с православием, не составляют большинство населения страны. А люди, которые действительно являются православными, то есть ходят в церковь, живут религиозной жизнью, участвуют в таинствах, — составляют меньшинство от меньшинства. Но нам сейчас нужно большинство — такое, как есть!

Теперь, когда вы говорите, что «а те, кто говорят „мы русские“, в храм не ходят», — так ведь есть разные религии. Возможно, что «Коммерсант» несколько вынул это из контекста и Кирилл адресует свои слова только пастве. Но тогда непонятно: если они пришли в храм его слушать, так они и слушают. Всё это было хорошо в XII, XIII, XIV веках. И жили замечательно. И религиозность определяла идентичность. И создавала легитимацию власти.

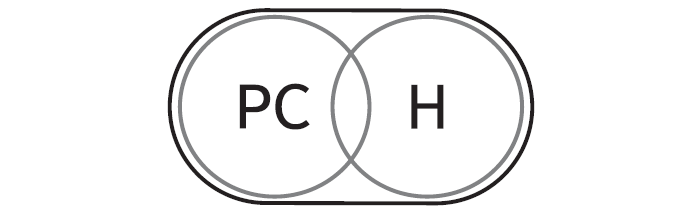

Французский король должен был быть помазан в Реймсском соборе папой римским, поскольку француз — это католик. Но потом появились гугеноты! И началась межрелигиозная резня. А одновременно с этим стремительно нарастало светское население. А Францию надо было спасать. И был найден рецепт этого спасения. Он назывался «национальное государство как часть модерна и нация». Какая общность? Нация! Отказались уравнивать нацию и национальное религиозное самосознание. Они оказались двумя пересекающимися кругами: вот это нация, а это религиозное сознание (Рис. 5). Или, точнее, вот так: нация стала больше (Рис. 6). И было сказано в итоге этими самыми смутьянами, революционерами-якобинцами — когда всё угомонилось где-нибудь к середине XIX века, — что церковь уважаема, отделена от государства, почитаема государством, а национальная идентичность строится на следующих параметрах: это язык, культура, территория, история и то, что во Франции называется «почитанием священных камней» (попробуйте рыпнуться на Жанну д’Арк!). Это есть совокупность определения нации.

С этническим показателем «шустрили» как раз революционеры. Аббат Сийес, который противопоставлял галлов франкам: франки плохие, это германцы, а галлы хорошие. Но это продолжалось пару лет. Необходим широкий общий консенсус. А этот идеал — соединение религии и нации — он, конечно же, очень убедителен и, возможно, нужен, но он абсолютно не имеет отношения к современному обществу. И нет никаких возможностей это общество построить таким способом.

Я еще и еще раз подчеркну, что я говорю об этом как светский человек, с глубочайшим уважением относящийся к православию, и не как лицо с определенными ценностями, а как специалист по безопасности и как, возможно, почти единственный из наблюдавших с близкого политического расстояния все процессы перестройки и постперестройки.

Мы находимся в очень ответственном моменте. Если эта власть — со всеми ее прибабахами — не победит, то ее крушение повлечет гибель страны. Но именно потому, что это так, сохраняя непоколебимое желание не заниматься в такой ответственный момент какими бы то ни было проблематизациями отношений с действующим политическим субъектом, я обязан сказать о том, что погубит сначала этот субъект, а потом Россию. И не для того, чтобы сыпать соль на раны, или рассказывать, как всё плохо, а для того, чтобы стало хорошо. Как говорилось в одной из пьес Бертольда Брехта:

Плохой конец — заранее отброшен,

Он должен,

должен,

должен быть хорошим!

А без учета возможности плохого конца он хорошим никогда не будет. Холуи и лизоблюды сначала будут выть, как всё хорошо, а потом отпрыгнут в сторону и исчезнут.

Предстоящее вполне описано строками из замечательной песни:

Будет буря! Мы поспорим,

И поборемся мы с ней.

Мы помним Болотную площадь и кто как себя вел. И это всё тоже не в прошлом, а в будущем.