Два моих исследования — «О коммунизме и марксизме» и «Судьба гуманизма в XXI столетии», — говоря спортивным языком, выходят на финишную прямую. Я не знаю, сколько времени продлится финал двух этих интеллектуальных марафонов, и сколь долго я буду бежать по этой финишной прямой. Но очень долго по ней бежать нельзя. И в каком-то смысле вот-вот (вновь подчеркну, что не берусь сейчас наполнять это «вот-вот» каким-либо конкретным содержанием) эти два моих крупных исследования будут завершены. Мне кажется, что вначале будет завершена «Судьба гуманизма», а потом уже исследование, посвященное коммунистической проблематике. Но опять-таки зарекаться здесь я не берусь. Потому что такие исследования не выстраиваются тобой в определенном ключе, а напротив, сами тебя тянут в определенную сторону, заманивают в потаенные уголки, пытаются загнать в ловушки.

Такие исследования — это личности, с какого-то времени начинающие существовать отдельно от тебя. И можно лишь угадывать, чего они от тебя хотят, руководствуясь особой интеллектуальной интуицией, на которую возлагал огромные надежды сам Гуссерль и его последователи, развивавшие так называемый феноменологический метод. Я уже обсуждал этот метод и его корифеев (Гуссерля, Рикёра и других), пытаясь объяснять, в чем состоят неотменяемые ограничения любого понятийного метода и почему возможен интеллектуализм, опирающийся не на понятия, а на особые образы, символы, аналитические метафоры, на попытки целостного интеллектуального восприятия особых частностей и обнаружения связей этих частностей с чем-то общим. Причем такого обнаружения, при котором частности не разрушаются, а продолжают существовать в своей целостной первозданности.

Обсуждая это и отказываясь вдаваться в методологические детали, отвергая соблазн, связанный с таким вхождением в детали (а соблазн этот был для меня велик), и по возможности концентрируясь в основном на предмете, а не на методе, который я с давних пор называю целостным, а не системным анализом, я вспоминал своих друзей, которые не столько исходили из подобной методологии доктринально, сколько жили естественной интеллектуальной жизнью, сообразуясь с этой методологией, плавали в ней, как рыбы в воде.

Про такое вспоминание Гёте говорил, именуя его встречей с улыбчивыми тенями. Гёте не раскрывал подробности этих встреч, которые происходят в момент создания определенных текстов. Я сейчас занят написанием текста, позволяющего решить задачу наведения определенных интеллектуальных мостов — между исследованием и его особой финальной частью, между разными исследованиями, посвященными, казалось бы, отличным друг от друга предметам. И эти тени возникают как бы из создаваемого текста. Одна из этих теней — умерший во цвете лет талантливый молодой геолог, веселый, разносторонний и до безумия влюбленный в свою профессию.

1970 год… Якутия… Большой барак посреди тайги (такой барак называют полевой камералкой, то есть местом, где геологи оформляют результаты своих полевых замеров)… Молодой геолог, чья жизнь трагически оборвется через несколько лет, рисует геологическую карту, оформляя результаты своих полевых маршрутов. Рисуя эту карту, он шепчет: «Кто ты? Ты разлом. Ах вот в какую игру ты со мной играешь! Ты прячешься? Нет, миленький, я тебя найду, я не поддамся на твои заигрывания. Я знаю, что ты идешь не налево, а направо. Ты от меня не спрячешься. Ах вот какое ты выкидываешь коленце! Думаешь, я совсем дурак и не пойму, что ты мне морочишь голову? А я, мой миленький, хоть и дурачок, но не совсем. Ну покажи, покажи мне свой настоящий хвостик!»

К сведению тех, кто совсем не знаком с геологией (а таково большинство читателей), сообщаю, что геологический разлом фактически ничем не отличается от места, где сломалась, то бишь сместилась, кость или опять-таки сломалась, то бишь сместилась, какая-нибудь доска или стена. Просто ломаются не такие малые материальные объекты. Под огромным давлением за огромные сроки смещаются напластования геологических пород, и в месте их смещения образуются месторождения тех или иных полезных ископаемых. Геологическая карта — это творческая интерпретация сделанных замеров: «Вот здесь выходят на поверхность одни пласты, а тут другие». Замеров не так много. И пойди еще разберись, изогнулся пласт или его порвало огромное напряжение, создаваемое теми или иными очень медленными и могучими геологическими процессами.

Геолог, создающий целостную картину сосуществования различных пластов и выявляющий место, где проходит разрывающий эти пласты разлом, ничем, по сути, не отличается от следователя, восстанавливающего картину преступления и пытающегося по этой картине восстановить образ преступника. Геолог, решая эту задачу, взаимодействует с сущностью под названием «разлом» и разговаривает с нею, задавая ей вопрос о том, кто же она такая и куда прячется. А следователь разговаривает с сущностью под названием «преступник», задавая ей вопрос, кто она такая и куда прячется.

Я отлично понимаю разницу между преступником, то есть человеком, наделенным разумом, характером, психотипом, целеполаганием и так далее, — и разломом, который всего этого лишен начисто. Но исследователь разговаривает с любой сущностью, которую он исследует, коль скоро эта сущность прячется и ее надо обнаруживать. Эта сущность может иметь или не иметь разума, обладать или не обладать способностью к автономному поведению. Но какова бы ни была эта сущность, исследователь, разбираясь в том, что она скрывает, ведет себя с нею одним и тем же способом.

Является ли этим исследователем некий Шерлок Холмс, анализирующий поведение разумного преступника…

Является ли таким исследователем охотник-следопыт, описанный, например, Фенимором Купером, напряженно следящий за поведением как бы неразумного, но очень хитрого и коварного зверя…

Является ли таким исследователем геолог, вопрошающий разлом, или физик, разгадывающий загадки той или иной элементарной частицы…

В каждом из этих случаев поисковый метод разгадки тех или иных загадок, задаваемых человеком, зверем или природой, скрывающей то или иное месторождение, основан на одном и том же — на своеобразном разговоре с разгадываемой сущностью. Разговор этот ведется вне зависимости от того, принадлежит ли она к миру разумных существ, миру доразумной живой природы или к миру природы неживой, но столь же загадочной и ускользающей от взгляда естествоиспытателя.

Альберт Эйнштейн говорил, что он исследует физический мир только для того, чтобы разгадать мысли творца, который этот мир создал. Я понимаю, что такой метод отличается от обычного научного метода, основанного на том, что есть исследующий нечто субъект и есть это нечто как объект. И что всё основано на неспособности объекта уподобиться субъекту и начать собственную интеллектуальную игру. И что как только объект, превращаясь в субъект, начинает такую игру, наука превращается в гораздо более сложную интеллектуальную процедуру, которую именуют Игрой. Казалось бы, такое возможно, только если исследователь разгадывает загадки поведения существа, обладающего той же природой, что и он, то есть загадки человеческого поведения.

Понятно, что именно так ведет себя преступник, скрываясь от следователя… Но может ли так вести себя атом, скрываясь от частиц, бомбардирующих его по воле исследователя?

Казалось бы, не может. Но эта невозможность носит абсолютный характер в случае, если исследователь взаимодействует с обычным, классическим миром, каковым для физики является так называемый ньютоновский мир. Впрочем, и тогда можно говорить о разгадываемых «мыслях бога», которые отпечатаны в этих самых как бы бездушных атомах. И говорил об этом не только Альберт Эйнштейн, которого считают создателем мира, альтернативного ньютоновскому, и который на самом деле сделал всё возможное для того, чтобы спасти ньютоновскую классику, но и сам Исаак Ньютон. А как только мы из так называемого классического мира, который я считаю нужным именовать ньютоновско-эйнштейновским, переходим в неклассический мир квантовых парадоксов (Эйнштейн квантовую механику так и не принял, заявив, что ему известно из первоисточника, что Старик не играет в кости), то поди разберись, в чем состоит подлинная природа взаимоотношений исследователя с квантовым волновым пакетом. Прячется ли этот пакет от исследователя, подлаживается ли он под его процедуры, дурача исследователя, или ведет себя автономно от исследователя, — это открытый вопрос, на который каждый из великих физиков, включая нобелевских лауреатов, отвечал по-разному.

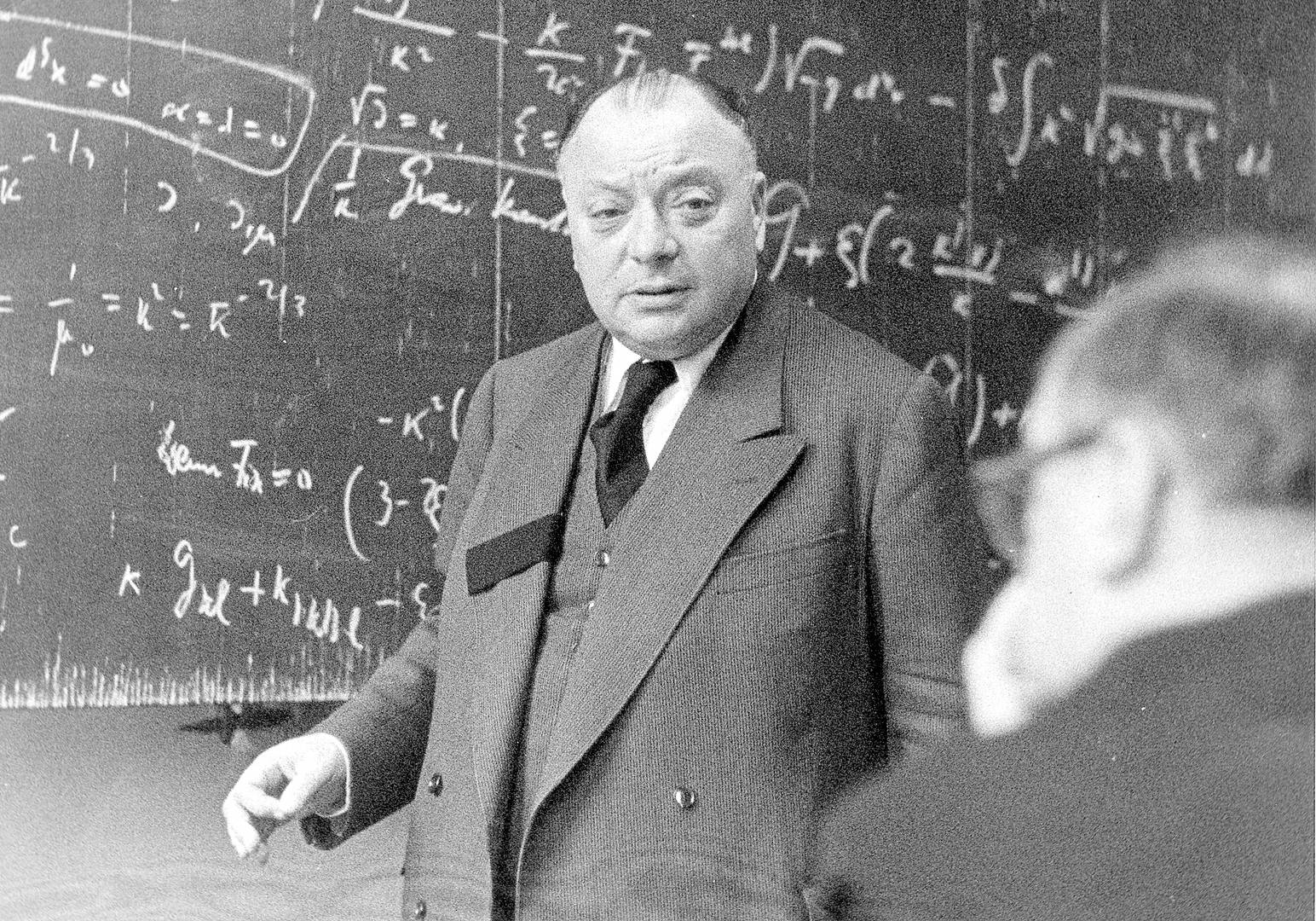

Возьмем хотя бы швейцарского физика-теоретика Вольфганга Паули (1900–1958), лауреата Нобелевской премии, первооткрывателя загадочного нейтрино, тесно взаимодействовавшего с психологом Карлом Юнгом, занимаясь так называемым духом материи, а также понятием «синхроничность». На самом деле для Паули вопрос о том, обладает ли его нейтрино субъектностью, какой-то особой разновидностью мышления, какой-то сопричастностью духу или тому, что с давних пор называется unus mundus (единый мир), не имел однозначного ответа. И Паули мучился, пытаясь этот ответ получить и обращаясь за помощью в том числе к Юнгу, пытавшемуся заглянуть в те глубины человеческого мира, в которых собственно человеческое соединяется и с космосом, и с чем-то еще более объемно загадочным. Известная притча по поводу Паули, которую сочинили его друзья и соратники, звучит так: «После смерти Паули требует встречи с Богом. Добившись этой встречи, Паули спрашивает Бога, почему так называемая постоянная тонкой структуры, она же — постоянная Зоммерфельда, будучи фундаментальной физической постоянной и характеризуя силу электромагнитного взаимодействия, равна одной сто тридцать седьмой. Тут главное именно это „почему“. Паули проявляет на том свете такую настойчивость, что Бог идет к доске и начинает писать одно уравнение за другим. Паули сначала приходит в восторг, но потом находит ошибку и начинает резко критиковать Бога, обвиняя его в написании совершенно неверных уравнений».

Согласитесь, такие притчи при всех их внешней шутливости на самом деле говорят об особых формах взаимодействия настоящих исследователей даже с тем, что привычно именуется неживой материей. Что уж говорить о более сложном!

Однако я сейчас поднимаю перед читателем эти общие вопросы вовсе не затем, чтобы нырнуть в особо фундаментальную проблематику, сопряженную с ответом на эти вопросы (притом что окончательный ответ тут в принципе невозможен).

Я всего лишь хочу подчеркнуть, что создаваемый текст для меня ничем не отличается, скажем так, от того, чем было нейтрино для Паули или профессор Мориарти для Шерлока Холмса.

Текст для меня — это сущность, развивающаяся по своим законам и играющая в свои игры с тем, кто эту сущность как бы создает. В частности, текст спрашивает: «А ты точно уверен, что ты меня создаешь? Ведь, может быть, это я создаю тебя в каком-то смысле? Или мы оба создаем друг друга?»

Общаясь с создаваемым текстом, вы можете, опираясь на определенную интуицию, угадать, что выходите на финишную прямую. Но вы не можете определить ее длину, ее траекторию и многое другое. Я знаю, что выхожу на финишную прямую, но не знаю, какова она. Значит ли это, что я ничего не знаю? Нет, конечно.

Я знаю, например, что пора перебросить мост между основным исследованием и тем, что я называю его финишной прямой. А также мост между двумя разнородными исследованиями, проводимыми мною фактически параллельно.

А еще я знаю, что такой мост должен быть простым, и в каком-то смысле сводиться к одному слову. Как минимум он должен быть резко проще, чем само исследование и его финишная прямая. И я знаю, что такая простота должна родиться на стыке самого исследования и финишной прямой — не раньше, но и не позже.

Я знаю, наконец, что мост может, а в каком-то смысле даже и должен обладать иной природой, чем основной текст.

Вначале о такой простоте.

Она для меня сводится к одному слову — сброс.

Я не спрашиваю себя и других, имеет ли место этот самый сброс. Я его вижу воочию и всё тут. Не видел бы я его воочию — может быть, вся моя жизнь выглядела бы иначе. Я занимался бы не тем, чем занимаюсь, я относился бы к происходящему не так, как отношусь. Но я этот самый сброс не просто осознаю, я его именно вижу.

Что я имею в виду под сбросом?

Я имею в виду крах коммунизма как определенной модели восхождения человека. Модели, предполагающей, что человек восходит к новому человеку. И что для этого восхождения нужны определенные социальные, культурные и прочие условия. Они же — коммунистическая мироустроительность, жизнеустроительность, коммунистическая духовность и так далее.

Крах этой коммунистической модели восхождения наложился на предшествующий крах другой сходной модели — общегуманистической. Она же — буржуазно-гуманистическая модель. Она же — крах проекта Модерн.

Этот крах фактически произошел в ходе Первой мировой войны. Но тогда данная модель не рухнула, как дом, полностью потерявший устойчивость и прочность. Почему не рухнула? Потому что ее, что называется, подперла коммунистическая модель.

Именно поэтому все великие гуманисты XX века очень трепетно относились к советскому коммунистическому эксперименту, надеясь, что коммунисты обеспечат некое восхождение человека к тому, что они называют новым человеком, или хотя бы поселят в души отчаявшихся людей надежду на возможность такого восхождения.

Что же касается отчаявшихся людей, то они нуждались в другой модели, и им она была предоставлена. Кем? Гитлером и его оккультными мудрецами. Они предоставили человечеству некую модель нисхождения. Она же — яростный антигуманизм. Она же — метафизика воли к власти. Она же — вечное возвращение Ницше.

Отчаявшиеся люди начали реализовывать эту модель как всемирную и безальтернативную. Они сильно преуспели в этом, но натолкнулись на людей, вдохновленных новой надеждой на восхождение. Человечество отчаяния, вкусившее нацизма как квинтэссенции некоего черного нисхождения, столкнулось с человечеством надежды, оно же — человечество, вдохновленное великим идеалом восхождения к новому человеку.

Человечество отчаяния было временно побеждено человечеством надежды. Эта победа и есть победа советского народа в Великой Отечественной войне. В авангарде человечества надежды стоял именно советский народ. Но он повел за собой очень и очень многих.

Преступление Хрущева и его подельников состояло даже не в том, что они разоблачили так называемый культ личности Сталина, и даже не в том, что они его «разоблачили» безобразнейшим образом, выведя себя из зоны критики, не проанализировав сколь-нибудь глубоко природу того, что они разоблачали, не озаботившись проблемой травмы такого разоблачения. Настоящее преступление Хрущева (притом что то, что я перечислил выше, тоже преступно) состояло в том, что коммунистическая модель, в которой человек должен восходить к новому человеку, то есть модель духовного коммунизма, была тихой сапой отменена и заменена тем, что Эрих Фромм справедливо назвал гуляш-коммунизмом. Вместо восхождения к новому человеку было прямо сказано, что цель социализма (привожу прямую цитату из программы КПСС, принятой хрущевцами на XXII Съезде КПСС в 1961 году) — «всё более полное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа путем непрерывного развития и совершенствования общественного производства».

Не было сказано не только о восхождении человека к новому человеку, не было сказано даже о духовных потребностях народа. Всё свелось, во-первых, к материальным и культурным потребностям. И, во-вторых, к их удовлетворению за счет развития и совершенствования производства — пусть общественного, неважно, но производства. А какие потребности может удовлетворить рост любого производства? Конечно же, в первую очередь материальные. И все понимали, что речь идет именно об этих потребностях, об их всё более полном удовлетворении при социализме. А при коммунизме?

Воспевая коммунизм, во второй части программы КПСС, принятой на XXII съезде, партия в лице ее хрущевских идеологов фактически ничего не сказала о человеческом восхождении, о том, как оно будет происходить, какую будет иметь целевую направленность. Всё это было подменено набором общих слов по поводу того, что при коммунизме не будет классов, а также напористой, нахрапистой вульгарной декларативностью, согласно которой главное состоит в том, чтобы построить материально-техническую базу коммунизма. А всё остальное, мол, приложится автоматически в условиях подобного построения. Соответственно, говорилось обо всем: о задачах партии в области построения этой самой материально-технической базы (запомнили? — материально-технической), о задачах партии в области подъема материального благосостояния народа (запомнили? — материального благосостояния), о задачах партии в области государственного строительства, национальных отношений, о задачах партии в области сотрудничества с соцстранами, о совершенствовании самой партии.

Помимо этого нечто было предложено в преамбуле ко второй части Программы (это нечто называлось «Коммунизм — светлое будущее всего человечества»). А также в пятом разделе второй части этой Программы. Раздел назывался «Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры». Там было сказано и о создании подлинного богатства духовной культуры, и о воспитании нового человека в процессе активного участия в строительстве коммунизма. Но это строительство нового человека было спущено на тормозах и подменено формированием у человека научного мировоззрения, трудовым воспитанием человека, утверждением морали, развернутым аж в целый Моральный кодекс строителей коммунизма, развитием пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма.

Когда же речь дошла до всестороннего и гармонического развития человеческой личности, то всё свелось к:

- преодолению пережитков капитализма в сознании;

- избыванию этих капиталистических пережитков прошлого;

- некоему предоставлению больших возможностей в том, что касается некоего приобщения к чему-то хорошему;

- сокращению времени на материальное производство;

- преодолению религиозных предрассудков за счет укрепления научно-материалистического понимания без оскорбления чувств верующих, но с разоблачением фантастических вымыслов религии о сверхъестественных силах.

Короче, уже на XXII съезде стало ясно, что никаких фундаментальных новых целей у советских коммунистов нет, что всё, кроме роста материального благосостояния, забалтывается и пробалтывается и что реально речь идет только об этом самом благосостоянии, то есть об определенном варианте потребительского общества. В котором потребитель будет иначе обихожен, а потребляемое будет иначе распределено. А когда потребителя иначе обиходят и иначе распределят потребляемое, а само это потребляемое станет «восхитительно огроменным», то все остальные проблемы решатся сами собой.

Недавно я давал интервью датскому журналисту. И натолкнулся на необходимость переводить на английский Фроммовское словосочетание «гуляш-коммунизм». Поди еще разберись, что такое гуляш по-английски! Журналист, поняв, над чем я мучаюсь, сказал, что не надо специально переводить это словосочетание, что весь мир понимает, что такое «гуляш-коммьюнизм». И что в тот момент, когда на XXII съезде была принята соответствующая программа, все поняли, что коммунисты отрекаются от решения на практике задачи восхождения человека к новому человеку. Что тем самым коммунистический духовный проект отменяется. А без него этот самый коммунизм начнет умирать стремительно. Потому что советское общество потребления не выдержит конкуренции с западным обществом потребления.

Программа КПСС была принята в 1961 году. А в 1965-м вышло произведение Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Авторы написали это произведение в 1964 году. Разрыв между принятием программы партии и написанием произведения минимальный, но за это время происходит снятие Хрущева. Причем после этого снятия потребительская модель коммунизма не только не корректируется в сторону духовности, но и приобретает фактически абсолютный характер. Стругацкие с высокомерной иронией говорят о создании или, точнее, выведении нового вида «шариковщины» и о том, что это подменило собой проблему нового человека, подмяло ее под себя, растворило в бурном росте хищной пожирательности.

Уже тогда Стругацкие фактически ликуют, говоря о скором крахе коммунистической «потребиловки», ухитрившейся вывести новую модель совка-потребителя, который в обсуждаемом произведении именуется его создателями кадавром.

Создатель кадавра Выбегалло, этакий новый профессор Преображенский, лишенный каких-либо привлекательных черт, которыми Булгаков все-таки наделял создателя предыдущей модели гностического недочеловека Шарикова, так описывает своего кадавра:

«Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, всё, что хочет, а хочет всё, что может. <…> Ежели он, то есть человек, может всё, что хочет, а хочет всё, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем? Мы имеем модель.

Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. <…> И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она… Он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается… Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! (Кадавр, проснувшись, начинает обжираться — С. К.)

Минут десять-пятнадцать оно может <…> здесь мы имеем процесс… здесь у нас всё в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент… <…> Вот теперь оно дремлет, но это еще не всё.

Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. <…> Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади».

Наивным людям могло казаться, что Стругацкие критикуют советский крен в потребительство. Но на самом деле они любовались кадавризацией, запущенной творцами гуляш-коммунизма. Они знали, что эта кадавризация станет смертью коммунизма, причем эта смерть не за горами.

Назовите эту кадавризацию иначе: потребительством, омещаниванием, обществом «ням-ням». Тут важно, что она была запущена и она сработала. Сработав, она — конечно же, при помощи врагов коммунизма, запустивших этот процесс, — убила и советское общество, и советское государство. Но этим всё не закончилось. Советский коммунизм был подпоркой, позволявшей как-то существовать буржуазному гуманизму, потерявшему, как я уже говорил, способность обходиться без подпорок уже в ходе Первой мировой войны.

Подпорка исчезла, буржуазный гуманизм рухнул вслед за коммунизмом. Ибо, повторю еще раз, без подпорки он не мог сохранять устойчивость, а подпорка… того… приказала долго жить.

Соответственно, буржуазный гуманизм, он же — гуманизм Модерна, завалился следом за коммунизмом.

Иначе говоря, следом за декоммунизацией произошла дегуманизация. Но на этом всё тоже не остановилось. Сброс — это лавина, которая сметает всё на своем пути.

Следом за декоммунизацией и дегуманизацией произошла дехристианизация, которую Иоанн Павел II, боровшийся с коммунизмом, назвал пришествием цивилизации смерти. Следом за дехристианизацией завалились все мировые религии. Кроме ислама, который не завалился, а мутировал, но всё в том же антигуманистическом ключе. То есть превратившись из великой мировой религии под названием ислам в некий сконструированный исламизм. Притом что авторы этой конструкции — всё те же организаторы сброса.

Столь же активно заваливается всё патриархальное общество, даже в его условно языческих вариантах.

По всему миру триумфально шествует культ золотого тельца, ошибочно принимаемый за капитализм (хоть бы и загнивающий, но якобы всё же капитализм). На самом деле капитализм, взращенный в недрах протестантизма и иудаизма, яростно противостоявший культу золотого тельца, уже умер в своем иудейско-протестантском, совместимом с гуманизмом классическом варианте. Отсутствуют все слагаемые такого классического капитализма. Нет частной собственности в ее капиталистическом варианте — ее место занимают какие-то странные фонды, где у кого-то есть аж два процента акций (а то и меньше). Нет классической буржуазной семьи. Нет буржуазной нации, буржуазного суверенитета, буржуазной морали, буржуазного права. Всё это разрушается и подменяется какой-то исступленной деструктивной оргиастичностью, фундаментально извращенческой по своей сути. Напрямую говорится о:

- конце гуманизма;

- конце истории;

- конце проекта «Человек».

На первый план выступает опять метафизика воли к власти. Но она на этот раз является не учредительницей нового мирового порядка, о котором говорил Гитлер, а учредительницей нового мирового беспорядка.

Вовсю восхваляется хаос. Его изучают, пестуют, используют.

Всё это вместе и представляет собой фундаментальный сброс, порожденный крахом советского коммунизма, советского общества и советского государства.

И уверяю вас, если всё сводить к одному слову и понимать значение этого слова, то квинтэссенцией нашей новой фундаментальной ситуации является именно этот сброс. Если понимаете, что такое сброс, то всё остальное становится достаточно ясно.

Я этот сброс просто вижу. И поскольку я вижу его как предельный вызов, то и исследование коммунизма, и исследование судьбы гуманизма порождены не моим стремлением к теоретическим изыскам, а стремлением разобраться в этом сбросе по существу.

Заявив об этом, я начал перекидывать мост между своими исследованиями коммунизма и гуманизма, и той их финальной частью, которую я называю финишной прямой. Одновременно я начал перекидывать мост между двумя исследованиями — коммунизма и гуманизма. Но для того, чтобы мост был сформирован до конца, нужен текст иной природы, нежели то, что я написал до сих пор и буду писать после выхода на финишную прямую.

Таким совсем другим текстом для меня случайно стал разговор на одной из многочисленных телепрограмм, в которых я участвовал. Почему-то эта программа резко отличалась от других и породила искомый мною политический, полемический «совсем другой текст», с которым я бы хотел сейчас ознакомить читателя. Причем предлагаю ему ознакомиться и с этой моей развернутой преамбулой, и с этим текстом.

После такого ознакомления начнется обещанное мною читателю движение по так называемой финишной прямой.