«Тварь ли я дрожащая, или право имею?» — вопрос героя романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского Раскольникова стал в нашем обыденном языке крылатой фразой. Но в этих словах великий русский писатель и философ Достоевский в предельно сжатой и краткой форме выразил суть эпохи, наступавшей в России — эпохи капитализма, которую он ощущал очень остро.

Как мы уже говорили в статье «Любить и владеть. Как Достоевский предупредил психоанализ» (№450 газеты «Суть Времени»), в «Униженных и оскорбленных», первом крупном произведении, написанным Достоевским после ссылки, в 1861 году, романист вывел среди своих персонажей новый тип — князя Валковского, который полагает, что «всё для него, и весь мир для него создан».

«Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. <...> Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать всё, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм <...> Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, — вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром», — рассказывает князь.

Читая его слова, ловишь себя на мысли о том, что сегодня они прозвучали бы даже убедительней. Валковский — яркий и вполне современный, «привычный» нам тип, тип капиталистического дельца.

Отчего же, казалось бы, прямолинейный, поверхностный и циничный эгоист заслужил такое пристальное внимание Достоевского, глубокого исследователя двойственности, сложности человеческой души? Достоевского не интересует единичный, взятый сам по себе, эгоист Валковский. Напротив, в этом характере Достоевский уловил некий новый общий тип человека капитализма, некую глубинную динамику его психики. Но в «Униженных и оскорбленных» он лишь констатирует этот тип. Механику же, «диалектику» (пользуясь термином философа Н. Бердяева) его души он раскрывает в другом романе — «Преступление и наказание», замысел которого автор вынашивал во время написания «Униженных и оскорбленных».

Когда мы говорим «капитализм», обычно представляется в первую голову экономический строй, в котором человек выступает как homo economics, то есть существо, обусловленное исключительно экономическими интересами. Однако даже сами апологеты капитализма, например Ф. Хайек называют этот подход упрощенным: «Вероятно, лучшим примером неверных представлений об индивидуализме Адама Смита и его единомышленников служит ходячая вера в то, что они выдумали пугало «экономического человека» и что их выводы подрываются их же предположением о строго рациональном поведении и вообще ложной рационалистической психологией».

Во-первых, запомним эту мысль Хайека. Во-вторых отметим, что Хайек в своих трудах отстаивает индивидуализм именно не как модель экономического поведения, но как модель общественного устройства — «социальную модель», производной от которой является экономическое поведение.

Ведь, формация эта не только экономическая, но и общественная, а значит, вмещающая в себя помимо экономического, еще и культурный, философский пласт, всю область человеческих взаимоотношений.

Крупнейший исследователь капитализма, и, в отличие от Хайека, его критик, Макс Вебер не случайно так говорит о капиталистическом человеке-индивидуалисте в «Протестантской этике и духе капитализма»: «Если вообще существует объект, применительно к которому данное определение может обрести какой-либо смысл, то это может быть только „исторический индивидуум», то есть комплекс связей, существующих в исторической деятельности, которые мы в понятии объединяем в одно целое под углом зрения их культурного значения».

Мораль и нравственность не исчерпываются только экономикой, напротив, то, как складываются экономические отношения в обществе, является эманацией всего комплекса взаимоотношений между людьми. И для Вебера, как и для Хайека, в основе капитализма лежит целое мировоззрение, некий взгляд на человека, на личность.

Индивидуалистическая почва культуры капитализма была подготовлена в Европе двумя мощными течениями.

Первым течением был уже упомянутый выше протестантизм. Передовыми странами формирования капиталистических отношений и буржуазных революций стали Нидерланды и Англия — протестантские страны. Именно они взяли первенство в мировой торговле, в них произошли первые промышленные и буржуазные революции, родовитую знать во власти постепенно вытеснили наиболее состоятельные и незнатные представители общества.

Вторым течением, без которого первое не получило бы окончательной почвы под ногами, был Ренессанс. Не протестантизм, а Ренессанс впервые «заговорил» о личности, о ее самоутверждении в этом мире, глубине индивидуальной психики, физической и духовной красоте индивида самого по себе, а не как части божественного замысла. Крупнейший советский философ А. Лосев в своей работе «Эстетика Ренессанса» не случайно указывает, что именно Ренессанс содержал в своем ядре то, что подготовило в итоге формирование индивидуалистической буржуазной морали.

Отметим, что только к этому Ренессанс, разумеется, не сводится. Мы, вслед за Лосевым, лишь подчеркиваем то культурное основание, составившее предпосылку будущих перемен. Характеризуя воззрения эпохи Ренессанса, Лосев, между прочим, отмечает, что художник (а личность той эпохи мыслилась в первую голову как художник) «должен творить так, как бог творил мир, и даже совершеннее того». И тут же подмечает внутреннее противоречие данного подхода.

Если Бог сотворил мир совершенным, и задача личности — повторить это совершенство и превзойти его — в этом содержится, с одной стороны, мощный гуманистический посыл, а с другой, «перед нами оголяется творческий индивидуум Нового времени, который творит по своим собственным законам».

Запомним и это важное замечание, в дальнейшем оно нам потребуется.

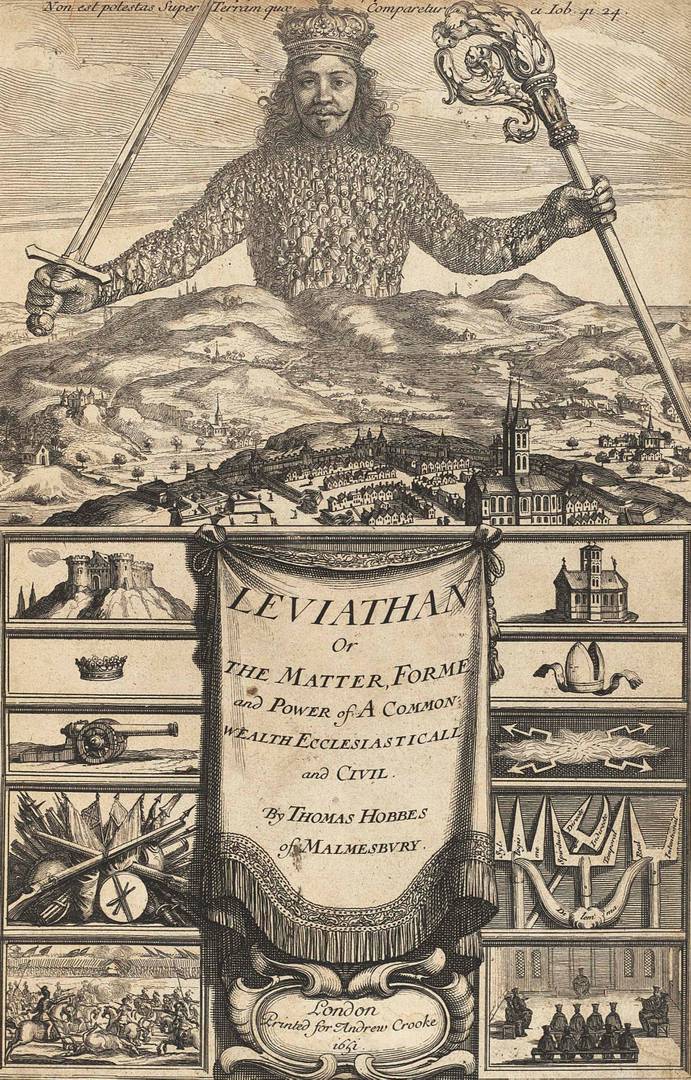

Сотворение мира вокруг себя по своим собственным законам неизбежно содержит в себе конфликт множества индивидуальных эгоистических воль. Хотя обычно эту проблему рассматривают в экономическом разрезе (применительно к рынку с его конфликтом чисто экономических интересов), для философов, поэтов, политиков становящегося Модерна эта проблема стояла шире. Например, великий драматург Уильям Шекспир поднял на небывалую высоту проблему трагического одиночества сильной личности. Томас Гоббс (1588-1679), философ эпохи буржуазной революции в Англии, в работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» не случайно говорит о «войне всех против всех», а не войне купцов против купцов или промышленников против рабочих. Притом Гоббс полагал, что основа нравственности заключается в «естественном» для человека удовлетворении личных потребностей. А в этом случае конфликт интересов неизбежен. То есть речь идет о природном хаосе, неизбежном при таком конфликте множества эгоизмов, множестве «Валковских».

Гоббс видел спасение от хаоса в установлении государством неких «правил игры», за которыми государство должно строго следить — «общественного договора». Хотя сам Гоббс этот термин не вводил, именно его «Левиафан…» считается одним из первых философских обоснований этой теории. В дальнейшем она получила развитие в работах огромного числа европейских философов вплоть до Вольтера и Руссо и окончательно утвердилась в философии «утилитаризма» И. Бентама и Дж. Ст. Милля, попытавшихся примирить индивидуализм с общественными интересами путем витиеаватой казуистики, гласившей, что счастье человека достигается через удовлетворение личной воли, притом, что высшим ее проявлением является счастье других людей.

Проблема, которую в связи с этим поднял К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе», звучащая так, что «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (выделено автором), стала очевидна к 19-му веку: философы эпохи Модерна занимались, главным образом, не влиянием на духовную, личностную природу человека, а обоснованием, как использовать ту природу, что есть (злую, добрую — не важно!), для построения сбалансированного общества. То есть объясняли, а не изменяли.

И эта проблема встала во весь рост после краха Великой Французской буржуазной революции, начавшей с лозунга «Свобода. Равенство. Братство», и спустя десятилетие закончившей установлением диктатуры Наполеона, утопившего Францию и другие страны Европы в крови, что, между прочим, дало повод для некоторых социологов (например, Г. Лебона в «Психологии народов и масс») говорить о неизменности природы человека.

И не случайно именно Наполеон является «нравственным» ориентиром для идущего на убийство Раскольникова.

Достоевский остро ощущал, что капиталистический тип общественных отношений, опосредованных одной лишь экономикой, редуцированный до частных и сиюминутных бентамовских интересов, но, одновременно с тем, скованный внешней нормативной санкцией, неизбежно порождает подобный тип личности. В Раскольникове он раскрывает механику души Валковского, последний — лишь «экономическая» эманация этого типа личности, проговаривающаяся, меж тем, что его вера в том, что весь мир для него создан.

Вопрос Раскольникова «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» содержит в себе это глубокое противоречие капитализма, которое он принес с собой в Россию. Право на что имеет Раскольников? Речь, разумеется, не о праве в узко-юридическом смысле слова, хотя и то, что Раскольников учится на юриста, неслучайно в романе.

Хотя действие романа начинается за пару дней до самого преступления, драма в душе самого героя подготовлялась давно. Будущий убийца разработал (как ему кажется) собственную систему этики, согласно которой мир делится как бы на два этажа. На «верхнем этаже» единицы сильных сверхлюдей, «наполеонов», на нижнем — материал для реализации их идей и задумок. В «наполеоны» он, разумеется, записал себя, по крайней мере, в потенции. Мотивация данной системы скудна, что подмечают и герои романа (Порфирий Петрович) и сводится исключительно к хотению и готовности «наполеонов в потенции» занять главенствующее положение.

Тут эгоистический индивидуализм Раскольникова ударяется в стену чужого права — его воля оказывается ограничена волей другого лица и опосредована расчетом. Титанические амбиции Раскольникова скованы не только преследующим его законом (и его страхом перед карой), не позволяющим ему их реализовать, но и его бедностью, обязанностью быть зависимым перед старухой-процентщицей, которая, по его убеждению, не просто «лишняя» в этом мире, но даже и вредна; меж тем, она богата, а он — нищ. Это противоречие желаемого и действительного порождает в его психике состояние раздвоенности, на одном полюсе которой — теоретическая жажда (выразимся словами Лосева) «творить по своим законам», а на другом — практическая невозможность это сделать. Мучение от этой раздвоенности толкает его на убийство, для которого он придумывает «благородную» подоплеку — ограбить старуху, чтобы помочь выбраться из нужды матери и сестре. Но реальная причина убийства — в реализации вышеописанного эгоистического принципа, что он признает и сам.

«Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался...»; «Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!» — мучается герой.

Эта мучительная для капиталистического мира коллизия, в которой титанический, индивидуалистический дух задан как рамка существования общества в целом, но реализация его возможна лишь для немногих, а купируется это противоречие искусственным конструктом — Левиафаном, Общественным договором. В совокупности это при отсутствии внутреннего духовного роста человека ведет к невероятному внутреннему напряжению, ищущему свою развязку во взрыве. Достоевский говорит об этой коллизии и через других персонажей романа.

Друг Раскольникова, Разумихин рассуждает, что «всё у них потому, что "среда заела", — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными». В итоге герой справедливо заключает, что «Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! <…> С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о комфорте свести!».

Словами Разумихина Достоевский справедливо подмечает, что сведение капитализмом всего многообразия человеческой личности к двум пунктам — эгоистической мотивации изнутри и внешнего сдерживания извне — порождает то, что «миллион» случаев не учитывается, и один из этого миллиона — Раскольников.

Таким образом, капиталистическая этика, редуцировав всего человека до этих двух начал, оставила ему лишь один путь — путь воли к власти, путь титана. С. Кургинян в статье «О коммунизме и марксизме — 72» пишет об этом: «Образовался невосполнимый, по мнению Хайдеггера, смысловой вакуум. И поскольку человек не может существовать в условиях такого вакуума, этот вакуум заполняет последнее, что остается за вычетом метафизики, — власть. Если потеряна воля к смыслу, то уделом человека (или отдельных продвинутых особей, рассматривающих свою человечность как некую отправную точку) остается воля к власти».

Крупнейший психолог 20 века В. Франкл, на которого мы уже ссылались в статье «Любить и владеть. Как Достоевский предупредил психоанализ» (№ 450 газеты «Суть Времени», характеризует эту утрату человеком метафизики и замену ее волей к власти как экзистенциальный вакуум. В своей работе «Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии» он отмечает, что одна из форм, которую принимает воля к власти, — это стремление к деньгам и наращивание сексуального удовольствия — и прямо называет их «бегством от экзистенциальной фрустрации».

Вспомним образ Валковского. «Я люблю значение, чин, отель; огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное — женщины... и женщины во всех видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия...» — признается он. Но ведь тут же и добавляет: «но ведь во всяком случае лучше грязнотца, чем синильная кислота». Не случайно он утверждает, что и стремление к обогащению — «самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться» — то есть прямо говорит, что эгоизм и воля к власти становятся единственным «смысловым» наполнением жизни человека, потому что иначе возникает экзистенциальный вакуум: твой путь — «синильная кислота» либо петля. Не случайно и другой сатанический тип Достоевского — сладострастец Свидригайлов, подмечающий, что у него с Раскольниковым «есть какая-то точка общая» — «самый развращенный и погибший в пороках человек из всех подобного рода людей».

В другой работе, «Психолог в концентрационном лагере», Франкл, вспоминая свое пребывание в нацистских лагерях, отмечает, что многие заключенные, оказавшись в ситуации утраты смысла жизни «просто лежали весь день на своем месте в бараке…не заботились о получении пищи, не ходили умываться». Раскольников также «все время лежал молча, навзничь, и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего», или, в лучшем случае, без всякой цели слонялся по улицам.

Однако то, что Достоевский наблюдал как некий зарождающийся феномен, некий первый признак капитализма, стучащийся в двери России, Франкл (как и мы с вами) наблюдал уже, что называется, «во всей красе». Так, психотерапевт в уже упомянутой выше работе «Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии», отмечает, что проблема утраты смысла жизни охватила 81% американских студентов (Франкл, напомним, работал во второй половине прошлого века).

И по его оценке, эта проблема напрямую связана с редуцированием человеческой личности до «двух китов» — эгоистических потребностей и внешних воздействий: «Как может студент проявлять интерес (к жизни — прим. А.С.), как может он думать об идеалах и ценностях, если его учат, что это не что иное, как реактивные образования и механизмы защиты?»— и далее он цитирует философа и обществоведа профессора Уильяма Ирвина Томсона: «Люди не объекты, существующие как столы и стулья: они живут и, если обнаруживают, что их жизнь сводится к простому существованию (то есть внешним воздействиям и внутренним эгоистическим побуждениям — прим. А.С.), подобно существованию столов и стульев, они совершают самоубийства». Свидригайлов его и совершил. Раскольников чуть-чуть до него не дошел и был спасен Соней Мармеладовой.

Франкл дает на этот вопрос жестокий для многих ответ: «Ценностям нельзя научить, их нужно проживать. Нельзя также передать смысл. Учитель может дать своим ученикам не смысл, а личный пример».

Ведь страдание от его наличия есть парадокс, который разрешается сам из себя. Задумаемся: если человек страдает от пустоты своего бытия, он уже через это соединяется с теми, кто подобно ему, встал на путь разрешения вековечных вопросов человечества. Нельзя страдать от отсутствия чего-то, если этого чего-то нет. А вот от утраты и желания вернуть — можно.

По оценке Франкла, человек — это существо, постоянно задающее себе вопрос применительно к высшей инстанции (Богу, совести, человечеству): «Что она ждет от меня?»— то есть постоянно отвечающее перед чем-то. Это определяет его человечность.

Таким образом, ответ Франкла идет рука об руку с философией Достоевского, утверждающего что «в страдании яснеет истина». В этом смысле совершенно был прав советский философ М. Мамардашвили, утверждавший, что «метафизика кажется очень специальным словом, а она, в действительности, наверное, наш повседневный «хлеб» — без этого «повседневного хлеба» мы оказываемся обреченными на экзистенциальный вакуум; в его условиях единственным основанием бытия становится воля к власти; воля к власти, реализованная по «модели Раскольникова», ведет к построению глобального «двухэтажного человечества», в котором большинство утрачивает возможности по крайней мере «числиться» в людях — это «вши» и «твари дрожащие».

В контексте обсуждения глобального экзистенциального вакуума Франкл отмечает, что «тысячи лет назад человечество создало монотеизм. Сегодня нужен следующий шаг», и говорит о необходимости формирования единого гуманистического человечества, без «различия в цвете кожи». С этим трудно не согласиться, однако основания и механика этого процесса — вопрос крайне сложный. И пока мы наблюдаем обратный процесс — дезинтеграцию человечества (причем не только и не столько по расовому признаку). Но ответ на этот и иные фундаментальные вызовы носит для нас витальный характер, а значит, должен быть дан, по меньшей мере, из чувства самосохранения как Людей.