Массовый героизм советского народа в Великой Отечественной войне формировался на основе потрясающих примеров индивидуального мужества как на земле, так и в воздухе, на воде и под водой, на фронтах и в партизанских группах, в подполье на оккупированных врагом территориях, а также в тылу на заводах и в колхозах.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем о ярких героических подвигах советского народа. Одним из таких беспримерных подвигов стал тот, который был совершен советскими воинами на Крымском полуострове.

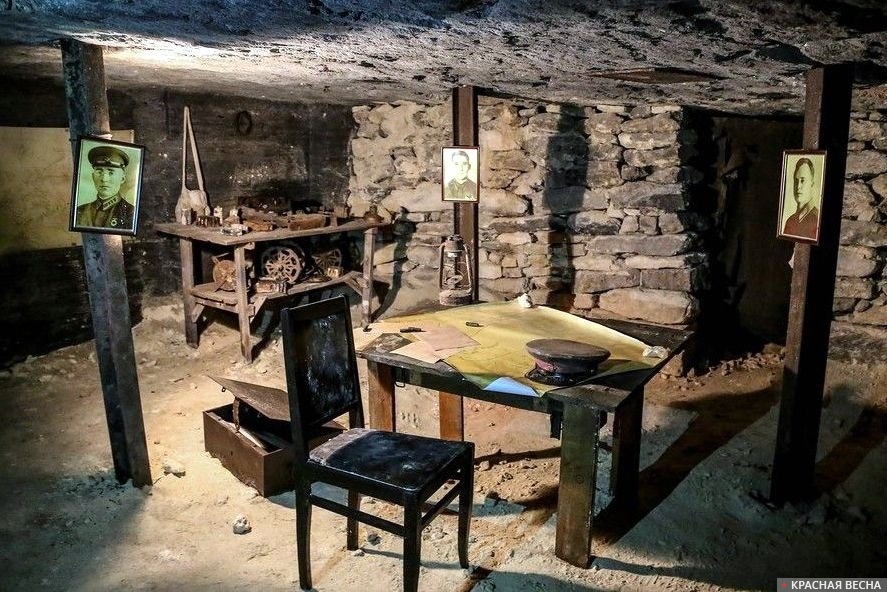

Одной из героических и в то же время трагических страниц Великой Отечественной войны является легендарный подвиг защитников Аджимушкая. О нем написано множество книг и статей, художественных произведений. Оборона Аджимушкайских каменоломен запечатлена в многочисленных документальных фильмах.

Переломный момент

8 мая 1942 года на Крымском фронте произошел ключевой момент, который повлек за собой серьезные последствия для советских войск.

К середине апреля 1942 года стало ясно, что попытки Крымского фронта освободить весь Крым с Керченского полуострова оказались безуспешными. В связи с этим Ставка решила остановить наступление и организовать многослойную оборону. Однако 8 мая 1942 года немецкие войска атаковали Керченский полуостров вдоль побережья Черного моря, прорвали защитные линии и продвинулись вглубь территории на расстояние до восьми километров. 13 мая, после нескольких дней жестоких боев, Крымский фронт потерпел крах. 14 мая в 3 часа 40 минут Сталин отдал приказ о выводе войск Крымского фронта на Таманский полуостров.

В условиях крайне напряженной ситуации происходила спешная эвакуация как военных, так и мирных жителей, стремившихся добраться до переправ. Переправы не могли справиться с наплывом отступающих. Кроме того, немецкая авиация обстреливала отступающих, а к Керченскому проливу двигались немецкие танки.

Оборона Аджимушкая

14 мая был создан Особый отряд под руководством полковника Павла Максимовича Ягунова, который возглавлял Отдел боевой подготовки Крымского фронта. В состав этого отряда вошло несколько сотен военнослужащих, которые должны были обеспечить защиту переправ.

Ягунов обладал решительным и волевым характером, а также значительным военным опытом, что обеспечивало ему безусловный авторитет среди солдат. Он родился в 1900 году в Мордовии и в юном возрасте начал зарабатывать на жизнь. В 18 лет стал добровольцем 1-го Отдельного Туркестанского коммунистического батальона. В дальнейшем он сражался против деникинцев на юге Советской России в составе 5-го Туркестанского стрелкового полка и участвовал в боях с белоказаками под Актюбинском. В сентябре 1919 года он вступил в ВКП (б) и в течение нескольких лет продолжал борьбу с басмачами.

Советский поэт Николай Тихонов в 1920-х годах создавал произведения, посвященные людям такого склада:

«… Гвозди б делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей…»

Установив крепкую оборону в окрестностях поселка Аджимушкай, Особый отряд Ягунова с 15 по 17 мая 1942 года не позволил немецкому танковому соединению достичь Керченского пролива по наиболее прямому маршруту, что сохранило жизни тысячам советских солдат и гражданских лиц. Лишь за 16 и 17 мая на таманский берег удалось переправиться 41 тысяче человек.

Когда 17 мая фашистские войска полностью окружили район Аджимушкая, где находился Особый отряд, Ягунов отдал приказ своим бойцам спуститься в каменоломни — сложный подземный лабиринт, возникший в результате многовековой добычи ракушечника. Именно здесь, в этих подземельях, был создан Сводный полк обороны Аджимушкайских каменоломен имени Сталина, который стал свидетелем одной из самых удивительных глав в истории безграничных возможностей человеческого духа.

Жизнь и борьба в нечеловеческих условиях

Условия в Аджимушкайских каменоломнях совершенно не подходят для жизни: полная темнота, температура, которая даже в самые жаркие летние дни не превышает +8 градусов, влажность до 80%, постоянные сквозняки и известковая пыль…

Защитники Аджимушкайских каменоломен страдали от нехватки пищи и воды, а также подвергались многодневным атакам с использованием газа. Кроме того, из-за целенаправленных действий немецких саперов в каменоломнях происходили обвалы, уносящие жизни десятков, сотен и даже тысяч людей.

Тем не менее, несмотря на все трудности, подземный гарнизон не только успешно защищал свои позиции, но и на протяжении 170 дней осуществлял регулярные боевые вылазки, отвлекая значительные силы врага — целых пять полков вермахта.

Точное число людей, которые спустились в подземелье, до сих пор остается неизвестным. Согласно различным источникам, Сводный полк Ягунова включал в себя от 10 до 15 тысяч военнослужащих и командиров. Однако, помимо красноармейцев, в каменоломни также укрылись местные жители, и в начале, в мае 1942 года, число гражданских лиц значительно превышало число военных. Красноармейцы не имели другого выбора: если бы они не скрылись в каменоломнях, их бы ждали плен или смерть. Но что заставило так много мирных жителей покинуть свои дома и уйти в подземелье?

У людей не было альтернативы. В их памяти все еще ярко всплывали ужасные преступления, совершенные фашистами в ноябре и декабре 1941 года, когда они впервые вторглись на Керченский полуостров. В те времена здесь проводились жестокие карательные акции, направленные на подавление духа местного населения и лишение его возможности сопротивляться.

Когда фашисты впервые заняли Керчь 16 ноября 1941 года, они заявили о возвращении к обычному расписанию школьных уроков. Однако все 245 учеников, пришедших на занятия, были отправлены «на прогулку». После этого замерзшие и голодные дети получили «угощение» — горячий кофе с отравленными пирожками. А тем, кто не успел получить пирожки, смазали губы синильной кислотой.

Через несколько дней произошла еще одна чудовищная акция. 29 ноября 1941 года более семи тысяч детей, подростков, женщин и пожилых людей различных национальностей (особенно среди них было много евреев) были закрыты в тюрьме, где подверглись жестоким пыткам: им ломали руки и вспарывали животы. 2 декабря те, кто выжил, были расстреляны в противотанковом рве недалеко от поселка Багерово.

Когда в конце декабря 1941 года советские войска вернулись в Керчь, обнаруженный ими Багеровский ров — километр в длину, четыре метра в ширину, два в глубину, — заполненный телами советских граждан (среди них были и 245 отравленных гитлеровцами школьников), глубоко потряс красноармейцев, хотя они к тому времени уже много чего повидали.

Способность аджимушкайцев не терять присутствия духа в, казалось бы, безвыходных ситуациях поразительна. Ведь помимо необходимости неусыпно охранять многочисленные входы в каменоломни, вступать в прямой бой с гитлеровцами, они ежечасно вели борьбу сразу на многих направлениях.

Голод, жажда и тьма

Боролись с жаждой. Колодцы, находившиеся на поверхности, обстреливались с такой интенсивностью, что возможности подойти к ним фактически не было. И потому собирали воду, по капле сочившуюся из стен и с потолка каменоломен. За ночь человек собирал одну столовую ложку воды. Всю воду сливали в общий котел. Она доставалась прежде всего раненым и детям.

Другой способ сбора воды — высасывание ее из стен. Команду, собиравшую воду таким способом, называли «сосунами». Сохранилось имя человека, который обнаружил место, где могла быть вода, — Николай Данченко. Подземный колодец рыли полмесяца алюминиевыми вилками и ложками. Вода в колодце скапливалась медленно, но и это было большим подспорьем.

Боролись с голодом. В подземелье были лошади. Сначала съели их. Позже выкапывали, варили и ели лошадиные шкуры и копыта. К июлю 1942 года продуктовый минимум защитника Аджимушкая составлял 50 граммов крупы, 10 граммов концентрата, 100 граммов сахара (в подземелье находились бывшие склады военторга со значительными запасами сахара).

Боролись с тьмой. С помощью самодельного генератора — до тех пор, пока не кончилось горючее. Когда наступила полная темнота, протянули по подземным коридорам телефонный провод и передвигались, держась за эту путеводную нить. Потом придумали жечь разрезанный на куски телефонный провод (были найдены большие его запасы) — и хотя воздух становился едким, а копоть въедалась в лица, все же это был источник света.

Газовые атаки и завалы

Боролись с последствиями газовых атак. Один из очевидцев оставил в дневнике такую запись:

«Каменоломни полны отравляющим газом! Бедные дети кричат, зовут на помощь своих матерей, но те лежат недвижимы с разорванными на груди рубашками, кровь льется изо рта и ушей…»

На Большую землю неслись слова радиограммы, подписанной полковником П. М. Ягуновым:

«Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!»

После первой газовой атаки наступил шок. В ноябре 1943 года столь же глубокий шок пережили красноармейцы, обнаружившие в Аджимушкайских каменоломнях тысячи тел в неестественных позах, свидетельствовавших о неимоверных мучениях перед смертью. Однако подземный гарнизон быстро вышел из оцепенения и начал действовать. Была разработана система защиты, при которой использовались направление сквозняков, одеяла, которыми завешивали те или иные проемы.

Боролись с завалами, возникавшими вследствие мощных взрывов, планомерно устраиваемых немцами. Протяженность одного из таких завалов составила более 50 метров. Под ним оказались одномоментно погребены около трех тысяч человек.

В ответ на эти зверства аджимушкайцы сформировали специальные бригады «слухачей», которые, рассредоточившись, дежурили в различных частях подземелья, выслушивая, где фашисты готовят очередные обвалы, чтобы вовремя предупредить товарищей об опасности.

Не меньше, чем способность аджимушкайцев не впадать в ступор и уныние под воздействием ужасающих обстоятельств, а активно искать выход, поражает атмосфера глубокой человечности, которую им удавалось сохранить, невзирая на абсолютно нечеловеческие условия.

Оставаться человеком

Советский человек не хотел расчеловечиваться. Бойцы подземного гарнизона регулярно издавали боевой листок, слушали и обсуждали сводки Совинформбюро, проводили политическую и идеологическую учебу. Пока работал генератор, смотрели фильмы (в частности, есть упоминание о просмотре фильма «Свинарка и пастух»).

В госпиталях раненым читали вслух стихи Пушкина и другие книги. Вообще отношение к раненым было особое. Им устраивали «санаторий» — брали на руки и подносили к щелям в стенах, откуда дул теплый ветер и был виден кусочек неба. Тем, кто по многу часов проводил во тьме, такая «прогулка» доставляла большую радость.

К началу июля 1942 года из 10–15 тысяч бойцов Сводного полка имени Сталина в живых осталось около двух тысяч. Между тем, главные испытания были впереди.

Рухнула последняя надежда…

3 июля 1942 года Совинформбюро сообщило о падении героически сопротивлявшегося Севастополя. Надежда аджимушкайцев на скорое наступление Красной Армии рухнула.

5 июля 1942 года, обезвреживая неразорвавшуюся гранату, погиб командир обороны Аджимушкайских каменоломен П. М. Ягунов.

По воспоминаниям одного из участников обороны А. И. Лодыгина, «при Ягунове у всех находившихся в каменоломнях была уверенность в выходе из создавшегося положения». Но Ягунова не стало.

Двух этих событий вполне достаточно, чтобы совершенно измученные, обессиленные люди утратили волю к сопротивлению. Однако этого не произошло. Возглавивший подземный гарнизон Григорий Михайлович Бурмин сумел не только поднять дисциплину, но и активизировал боевые действия. Бойцы подземного гарнизона несколько раз захватывали поселок Аджимушкай, так что врагу приходилось вызывать подкрепление.

Надо сказать несколько слов о Бурмине. Иначе может сложиться впечатление, что в Аджимушкайских каменоломнях свершилось чудо, соткавшееся «из ниоткуда».

Биография Бурмина, как и биография Ягунова, вызывает в памяти уже процитированные выше строки из «Баллады о гвоздях». 1906 года рождения, уроженец Рязанской области, рано остался без матери, беспризорничал с 10 лет. В 1918 году, в 12-летнем возрасте, записался добровольцем в Красную Армию. В 1919 году воевал с войсками Деникина, затем с белополяками. В 14 лет получил тяжелое ранение. В 1921 году боролся на Тамбовщине со сторонниками Антонова. Затем — вступление в комсомол, в ВКП (б), окончание школы, экстернат в военном училище, курсы усовершенствования командного состава бронетанковых войск…

Войну с фашизмом начал в Испании. За особые заслуги награжден в феврале 1938 года орденом Красного Знамени. Далее — преподавательская должность в Орловском бронетанковом училище. Потом служба в танковых войсках. С 28 февраля 1942 года командовал танковым полком на Крымском фронте. 20 мая 1942 года остатки полка Бурмина, прорвав окружение, пробились в Аджимушкайские каменоломни.

И Ягунов, и Бурмин были людьми невероятной стойкости и мужества.

Последний бой

В последних числах октября 1942 года умиравшие от голода защитники Аджимушкайских каменоломен дали свой последний бой. Силы были слишком неравными. Многие из последних участников обороны приняли мученическую смерть в симферопольском гестапо.

В ноябре 1943 года район Аджимушкайских каменоломен был освобожден частями 56-й армии.

В 1966 году был создан подземный Музей обороны Аджимушкайских каменоломен, а в 1982 году открыт Мемориал героям Аджимушкайских каменоломен.

Сегодня неоднократно предпринимаются попытки сделать Ягунова и его боевых товарищей жертвой «трусливого командования Крымфронта», отдавшего Особому отряду приказ держать оборону в районе поселка Аджимушкай, но «забывшего» приказать Ягунову оставить позиции.

Подобные попытки мало соотносятся с реальностью тех трагических дней. Можно сколь угодно критически относиться к командованию Крымфронта, не сумевшему предотвратить майскую катастрофу 1942 года, но причем тут его «забывчивость»? На каком основании отряд Ягунова, обеспечивавший переправу советских войск через Керченский пролив, должен был получить приказ оставить позиции?

17 мая 1942 года, когда немцы вынудили Особый отряд спуститься в каменоломни, переправа еще не была завершена, и оснований для приказа об отступлении не было. Не успевшие переправиться были зверски уничтожены фашистами либо попали в плен. Ягунов до последней минуты делал все возможное, чтобы оттянуть прорыв немецких танков к побережью. Он не переправился на таманский берег не потому, что про него «забыли», а потому, что выполнял свой воинский долг.

Чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами предстает их великий подвиг, благодаря которому и победил советский народ в Великой Отечественной войне. Мы должны быть благодарны героям за завоеванную Великую Победу, помнить об уроках прошлого, о том, какой ценой завоевана эта Победа.

Война показала, что наш народ в час смертельной опасности способен мобилизовать все свои силы на защиту своей Родины. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом: и те, кто, воевал на фронте, и те, кто работал в тылу.

Мы должны пристальнее всмотреться в нашу историю на примерах Героев Великой Отечественной войны и передать грядущему поколению чувство благодарности, причастности к устремлениям, мечтам воинов Великой Отечественной — они воевали, умирали, защищали Родину ради нас, живущих ныне.