Вот уже несколько лет Россия существует в ситуации стратегической неопределенности. До конца не известно, на что именно рассчитывало руководство, осуществляя удар на опережение на Украине, но можно с уверенностью сказать, что сложившаяся после него ситуация оказалась неожиданной и для общества, и для власти.

Многолетний стратегический курс на дружбу с Западом обернулся невиданным в истории России противостоянием со всем западным миром. Страна вдруг оказалась на перепутье, и общество все эти три года, в течение которых длится СВО, неустанно задается вопросами: «Куда же власть предержащие намерены вести народ? Каким новым курсом?»

Высшее руководство страны не спешит знакомить нас со своим видением будущего. Но чиновники рангом пониже бывают более откровенны. И нет никаких сомнений в том, что они мягко и осторожно озвучивают официальную, а не свою личную точку зрения. В этом смысле знаковым, на наш взгляд, является интервью бывшего министра культуры, Владимира Мединского. В настоящее время он является помощником президента РФ, занят выпуском учебников (в том числе учебников истории) и входит в структуры, определяющие направление трансформации сферы образования. В частности, он включен в состав Координационного совета по созданию передовых школ для элиты.

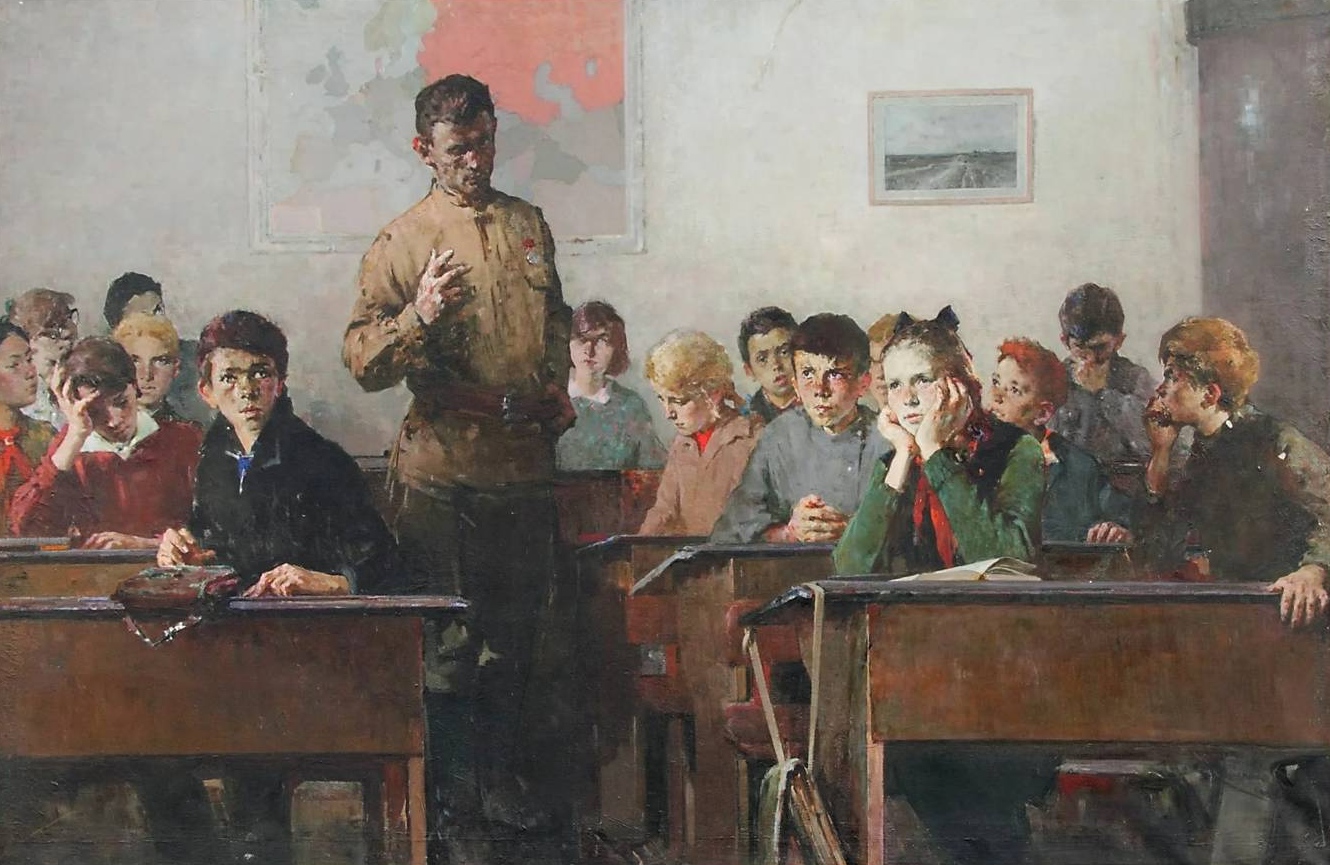

Общее образование — это область стратегического развития любого государства в силу того, что в ней воспитываются кадры для всего будущего хозяйства страны. Поэтому любое решение по смене курса неминуемо должно оказывать влияние на образование в первую очередь.

Многие обратили внимание на красивые слова Мединского про воспитание думающих школьников: «Мы хотим, чтобы был всесторонне развитый, образованный, интересующийся, умеющий спорить и, самое главное, умеющий думать ребенок. Умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины! Вот наш идеал! К чему мы стремимся».

Казалось бы, верная мысль. Российской экономике и обществу сейчас как никогда нужен гражданин интеллектуально развитый, способный решать творческие задачи и противостоять новым вызовам — это было признано на высшем уровне.

Но как предлагается развивать такого гражданина? Мягко говоря, странным образом: «Мы готовили учебники истории, где зачастую в конце параграфов приводятся диаметральные оценки тех или иных событий, противоречивые воспоминания современников о тех или иных событиях. Это сделано для того, чтобы можно было сделать дискуссию в классе, спор. Обосновать точку зрения. Защитить точку зрения».

То есть российскому школьнику, который не обладает ни достаточным кругозором для самостоятельной ориентации в исторических вопросах, ни сформированным аналитическим аппаратом, Мединский предлагает противоречащие друг другу оценки, из которых ученик должен каким-то неведомым образом выбрать одну и в споре выявить истину. Но для этого надо хотя бы владеть культурой спора. Владеет ли ею современный российский школьник — вопрос риторический. Любой может зайти в молодежные чаты и убедиться, что в массе не только не владеет, но и чурается такой культуры.

Не собирается Мединский давать школьникам и идеологические ориентиры, опираясь на которые ученики могли бы разглядеть историческую правду. На вопрос об идеологической направленности школьной программы Мединский риторически вопрошает:

«Что такое идеологизация школьных предметов? История — это идеологический предмет? А литература? А русский язык? Математика? Я не знаю. Мне кажется, что задача школы — это образование и воспитание. На этом все», — заявляет Мединский, осторожно оговаривая, что сказанное — это его личная точка зрения.

Разумеется, доктор политических наук, доктор исторических наук Мединский лукавит, говоря, что не знает, идеологический ли предмет история. Особенно с его опытом переписывания учебников истории в угоду текущей конъюнктуре.

В прежних школьных учебниках истории попадались радикально антисоветские трактовки советского периода, в новом едином учебнике их стало заметно меньше. Однако установка на отсутствие государственной идеологии, прописанная в Конституции, никуда не делась, и помощник президента это, несомненно, помнит.

Получается, что слова Мединского о намерении воспитывать думающих детей не более чем красивая фраза. Своими действиями по созданию учебников, содержащих противоречивую информацию и не имеющих идеологического стержня, бывший министр культуры закрывает им пути к развитию в рамках школы. Ибо единственное, что усвоят дети, учась по таким учебникам, — это мысль, что правды не существует. Показательно, какой пример приводит Мединский, рассуждая о необходимости дискуссии в школе:

«Если один ребенок думает, что Земля круглая, а другой ребенок — что плоская, потому что он посмотрел на эту тему откровения какого-то народного артиста, то не надо говорить, что он неправ, потому что он дурак. Надо достать соответствующий предмет и объяснить, кто прав. Рассказать, объяснить и убедить».

Политик, к сожалению, не объясняет, что это за «соответствующий предмет» должен достать учитель, чтобы убедить ученика, а вопрос-то на самом деле серьезный. Ведь если Мединский имеет в виду глобус, то его демонстрация вряд ли сможет убедить кого-то, уже почерпнувшего, например, из интернета конспирологическую идею о плоской Земле.

В советское время школьникам, которых действительно стремились развивать в рамках системы образования, показывали эксперимент с маятником Фуко. Суть эксперимента состоит в том, что массивный маятник на длинном подвесе, раскачиваясь, смещается из-за вращения Земли, и при достаточных размерах экспериментальной установки (раньше такие маятники часто подвешивали под куполами храмов, имевших достаточную высоту купола) это смещение можно легко зафиксировать.

Такой эксперимент предполагает у ученика способность критически мыслить и возможность самостоятельно убедиться на экспериментальных данных в верности преподаваемой ему теории. А вот убедить школьника, что Земля круглая, демонстрируя ему глобус, можно только в случае отсутствия у него этого самого критического мышления.

Однако ключевой вопрос состоит в том, возможно ли вообще воспитание без идеологии? И без образа будущего, которого, кстати, тоже нет. Дальше Мединский прямо об этом говорит, отвечая на вопрос о будущем России:

«Я не любитель участвовать в общественно-политических дискуссиях и предпочитаю практическую работу. Что такое образ будущего? Про молочные реки, кисельные берега рассуждать? Образ будущего у каждого свой».

Кстати, на вопрос о том, какой образ будущего у него самого, он фактически не дал ответа. Но дело ведь не в отдельно взятом чиновнике любого ранга, а в том, что этого образа нет на государственном уровне. Нашей власти нравится жить в тумане неопределенности. Его же она поселяет в умах и душах детей. Может, ей невдомек, что критическое мышление возможно только в случае, когда у человека есть своя твердая позиция? А может, власть не хочет, чтобы у людей была такая позиция?

Пока писалась статья, Мединский возглавил Союз писателей России. Важнейший, по сути, идеологический орган страны. Это значит, что двусмысленный и опасный курс к неведомой цели будет продолжен.

Но ведь свято место пусто не бывает. Если государство не продвигает свою идеологию, ее будут продвигать другие, если государственный образ будущего отсутствует, молодежь будет искать альтернативу — и в этом фундаментальная слабость нашей страны сегодня.

Ведь альтернативу может давать и враг, а что можно ей противопоставить, не имея своей идеологии и образа будущего? Только запреты, которые в определенных случаях будут лишь распалять интерес.

Мединский сам привел пример периода нашей истории, когда именно накаленная идеология и привлекательный образ будущего позволили стране добиться немыслимых успехов и преодолеть чудовищные испытания:

«Вы знаете, в свое время, когда Гитлер напал на СССР, считалось, что СССР — это колосс на глиняных ногах, который рассыплется. Молниеносно будут межнациональные конфликты по всей стране. Это будет легкая добыча. Но совокупность народов, населяющих Советский Союз, оказалась не колоссом на глиняных ногах. Какой у нас советский герб, помните? Снопы пшеницы. Эти снопы в годы войны оказались связками стальных прутьев, неломающихся и непобедимых. Вот какой образ на самом деле обрела совокупность народов Советского Союза».

Но, как мы видим, знание исторических фактов и возможность их оценки — это совершенно разные вещи. Сложить два и два — наличие коммунистической идеологии, идеологии братства и равенства, и огромную силу СССР — доктору исторических и политических наук либо невмочь, либо ему не позволяет этого сделать идеологическая зашоренность.

Да-да, именно идеологическая. Потому что на самом деле постсоветская элита идеологическую рамку, конечно, имела и имеет. Это рамка антисоветского консенсуса.

И тогда все становится на свои места. Даже если бы Мединский и другие представители нашего истеблишмента хотели привнести идеологию в российское общество и, как следствие, в российские школы, они бы транслировали антисоветские смыслы. Собственно, они и делали это 30 лет подряд.

Однако при разворачивании противостояния с Западом делать это становилось все труднее (хотя по продолжающейся ползучей десоветизации топонимов очевидно, что антисоветская рамка никуда не делась и отражается в действиях властей).

С началом же СВО вести антисоветскую пропаганду в существенно просоветской на низовом уровне России оказалось и донельзя странно, и даже опасно. В результате мы регулярно слышим как бы просоветскую апологетику из уст представителей власти, но, судя по их действиям, намерения их не меняются.

Они по-прежнему чают получить на выходе из школы травоядного безыдейного квалифицированного потребителя, не отличающегося ни особым умом, ни способностью к критическому мышлению. И заявления Мединского вполне это подтверждают.

Вот только страна с такими псевдогражданами долго не протянет. Потому что квалифицированный потребитель не может быть ни хорошим работником, ни настоящим патриотом. Что это означает в условиях противостояния России с Западом и необходимости восстанавливать целые отрасли хозяйства, думаем, понятно.

Снова подчеркнем: Мединский фактически откровенно озвучил то, что неявно присутствует в заявлениях и действиях главных государственных деятелей нашей страны давно. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно ознакомиться с последним посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года.

В послании, казалось бы, направленном в будущее, образ этого будущего отсутствует. Говорится о множестве показателей, которых надо достигнуть, о том, как надо повысить промышленное производство, поддержать медицину и образование, построить корабли, дороги, заводы, бизнес усилить. Не говорится главное: зачем это все и что мы должны получить в итоге.

Очень точно эту стратегическую неопределенность описал еще в 2017 году занимавший тогда должность вице-премьер-министра Игорь Шувалов. Он откровенно заявил, что хотя правительство (в него входил и Мединский) и работает как одна команда, члены которой давно знакомы и понимают друг друга, об образе будущего они договориться так и не смогли.

«Мы работаем каждый день — Сергей Николаевич [Горьков, глава ВЭБ], Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина, глава Центробанка], мы уже сто лет все вместе, — но нельзя сказать, что мы объединены какими-то общими представлениями о завтрашнем дне. Мы читаем примерно одни и те же книги, занимаемся схожими процессами, но нельзя сказать… что… мы объединены и хотя бы в большей степени понимаем, какое это будет будущее», — посетовал Шувалов.

А для того, чтобы понять, какое у нас должно быть будущее и определиться с тем, куда мы идем, нужно признать, что нам нужна идеология. Но власть предпочитает вместе со школьниками метаться от антисоветизма к псевдонеосоветизму, постепенно сводя тем самым народ с ума. В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимиру Путину задали вопрос о том, почему власть «боится ввести жесткую государственную идеологию для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу». Глава государства в ответ упомянул, что, согласно Конституции, в России не может быть идеологии. И далее сказал главное:

«У нас была господствующая идеология — вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала».

Однако нам кажется, что логика процесса разрушения Советского Союза была совсем иной. Страна отказалась от идеологии, и именно это стало главной причиной развала СССР.

И пока мы не поймем этого, пока мы не выучим этот важнейший исторический урок, мы не сможем понять, как нам выстаивать в будущем, полном больших, невиданных ранее для России угроз.

Какая же в итоге вырисовывается картина? С одной стороны — российская власть, обреченная ситуационно реагировать на неожиданно возникающие вызовы и пытающаяся линейно наращивать свои возможности. Вокруг нее народ, утонувший в потребительских снах, такой же растерянный, лишенный идентичности (а ее и не может быть, если у народа нет исторической правды, если российским детям сызмальства предлагают устроить «дискуссию» на тему, были ли их советские предки героями, спасшими мир, или психопатами — обитателями «тоталитарного совка»).

С другой стороны — наши геополитические враги, имеющие не только накаленную идеологию, но и свою темную метафизику. Они точно знают, каким должно быть будущее (для России в нем места нет), и планомерно его выстраивают. Так за кем же в таком случае будущее? Очевидно, не за теми, кто боится и не желает его себе представлять. А значит, и бороться за него.