После прихода к власти президента США Дональда Трампа взгляды мирового сообщества прикованы к Гренландии. Еще до своей инаугурации, в январе, американский лидер выразил желание включить крупнейший остров на Земле, являющийся автономной территорией Дании, в состав США. Сейчас стало понятно, что заявления Трампа, казавшиеся поначалу эксцентричными, носят серьезный, обоснованный характер.

27 марта в ходе Международного арктического форума в Мурманске президент России Владимир Путин заявил, что необходимо серьезно относиться к претензиям США на обладание Гренландией. Он назвал глубокой ошибкой мнение, что заявления Вашингтона о необходимости присоединения Гренландии являются лишь экстравагантными разговорами.

«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — подчеркнул российский лидер.

Уже на следующий день заявления американских политиков начали подтверждать тезис российского лидера. 28 марта президент Трамп провел брифинг для прессы в Белом доме, где снова поднял вопрос о присоединении Гренландии к США: «Вопрос не в том, можем ли мы обойтись без Гренландии, а в том, можем ли мы этого не делать».

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там», — подчеркнул Трамп.

Одновременно с выступлением американского лидера высокопоставленная делегация из США в составе вице-президента США Джей Ди Вэнса, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и министра энергетики Криса Райта посетила космическую базу США Питуффик в Гренландии. Во время визита Вэнс произнес 20-минутную речь, в ходе которой обвинил Данию в том, что она плохо справляется с задачей по защите острова и ее жителей от вторжений со стороны Китая и России.

«Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Надо спросить себя: „Как же разрешить эту проблему, которая затрагивает наши национальные интересы?“ И если это значит, что нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев в наш адрес. Его волнуют только американские национальные интересы», — подчеркнул Вэнс.

Корреспондент датской телерадиокомпании DR Филипп Хохар назвал выступление вице-президента США «звонкой дипломатической пощечиной Дании».

Днем позже, 29 марта, американский лидер в соцсети X выложил ролик, где выразил намерение защитить Гренландию от угрозы со стороны России и Китая. Архивные кадры рассказывают историю обороны острова от немецких захватчиков в период Второй мировой войны. Голос за кадром говорит об обязанности США вновь защищать Гренландию.

«Ролик сделан по классическим пропагандистским лекалам, когда некая территория, ее население объявляются уязвимыми, их нужно взять под защиту», — заявил политолог Александр Тэвдой-Бурмули.

30 марта в интервью телеканалу NBC News ДональдТрамп заявил: «Мы получим Гренландию — 100%». Он пояснил, что «существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя».

Исторические корни

США заговорили о присоединении Гренландии еще в 1867 году. Американский госсекретарь Уильям Генри Сьюард, купивший Аляску, предложил подумать об аннексии Гренландии и Исландии. Тогда стратегия заключалась в том, чтобы окружить Канаду американскими территориями и убедить присоединиться к США.

В 1910 году посол в Копенгагене Морис Фрэнсис Иган предложил трехстороннюю сделку между США, Данией и Германией. Дания должна была уступить США Гренландию. Взамен США передавали Дании южную группу Филиппин, состоящую из островов Минданао, Палау и небольших островов к югу от них. Дания отдавала Германии свои права на южную группу Филиппин в том виде, в каком она получила их от Америки. А Германия в обмен на это возвращала Дании часть провинции Шлезвиг. Однако сделка не состоялась.

После начала Второй мировой войны Дания заявила о своем нейтралитете. Но в 1940 году Германия вторглась в королевство. США не понравилась перспектива того, что Гренландия окажется под контролем нацистов. И в 1941 году госсекретарь США Корделл Халл подписал с датским послом Хенриком Хауфманном договор «Оборона Гренландии», согласно которому Америка берет на себя защиту острова на время войны.

Следующее предложение США было подготовлено к маю 1946 года. Америка была готова купить Гренландию у Дании за $100 млн золотом, а также предоставить концессию на районы Аляски с бессрочным правом получения прибыли от любых обнаруженных запасов нефти. В декабре Копенгаген получил официальное предложение от Вашингтона. Но тогда Дания отказалась. Министр иностранных дел королевства Густав Расмуссен был предельно конкретен: «Мы многим обязаны Америке, но я не думаю, что мы обязаны отдавать ей всю Гренландию».

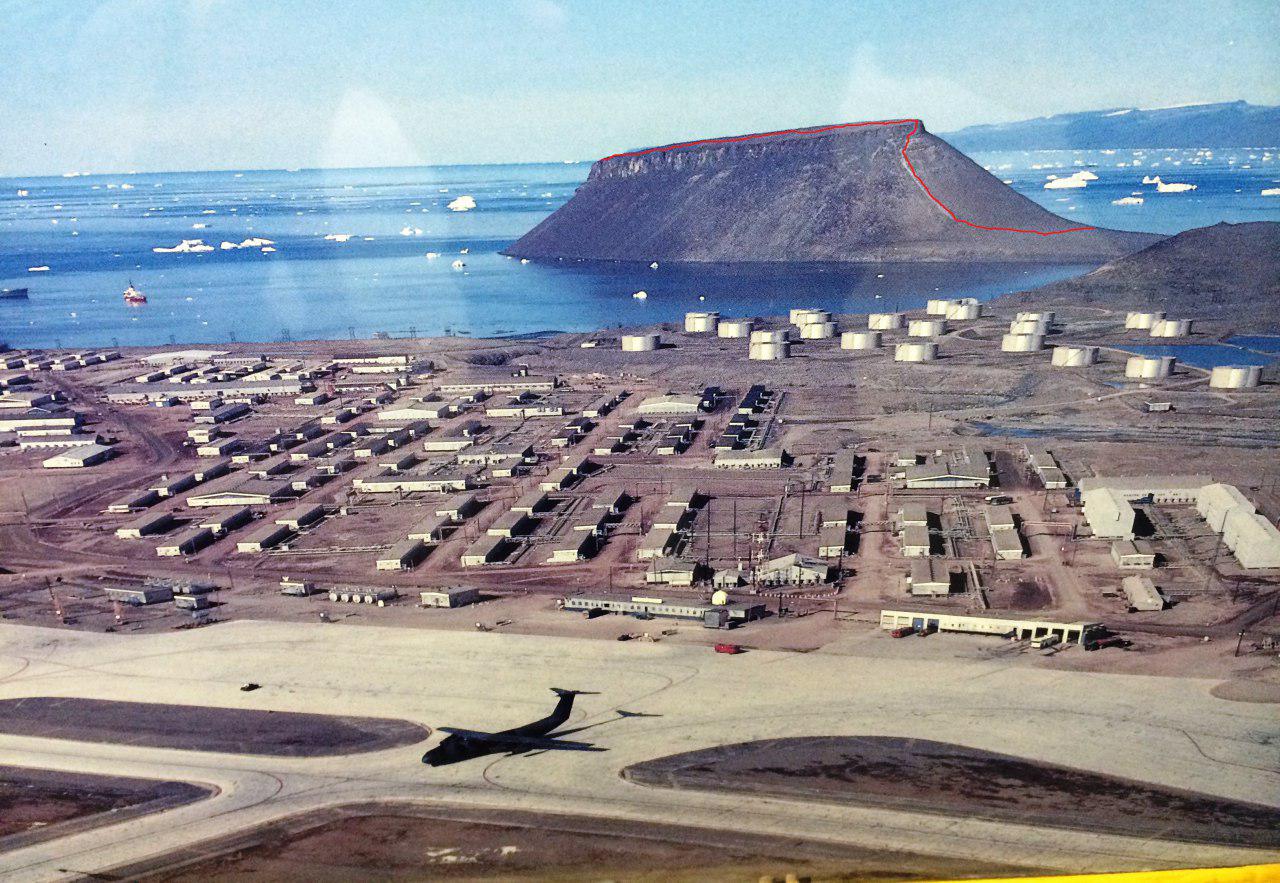

В 1951 году США и Дания ратифицировали договор «Оборона Гренландии». Этот документ, заключенный в рамках НАТО, разрешал США размещать военные объекты на острове. Одним из ключевых результатов этого соглашения стало строительство авиабазы Туле на северо-западе Гренландии. Между 1951 и 1953 годами туда отправили 12 тыс. рабочих, привезли 300 тыс. тонн грузов. Сложность строительства базы была сравнима с прокладкой Панамского канала. В разгар холодной войны в Туле размещались 10 тыс. американских солдат.

«Ледяной червь»

Возможность использования Гренландии в военных целях породила у США идею строительства нового позиционного района ракет за пределами страны. С 1958 года Инженерный корпус армии США начал работу над проектом Iceworm («Ледяной Червь») — гигантской подлёдной ракетной базы на острове.

Проект создавался в строжайшей тайне. США не стали информировать о своих планах ни Данию, ни местную администрацию Гренландии. О существовании проекта стало известно только в середине девяностых годов, спустя 30 лет после того, как все работы были остановлены.

В центре острова на территории площадью в 135 тысяч квадратных километров должны были расположиться 2100 подлёдных пусковых площадок, примерно в шести километрах друг от друга. Все они были бы соединены сетью тоннелей в тысячи километров длиной, по которым в случайном порядке перемещались бы 600 транспортеров с ракетами Iceman. Это укороченная двухступенчатая версия межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman, имеющая меньшую дальность, но большую точность и возможность нести более мощную боеголовку.

Работа базы должна была координироваться через 60 пунктов управления, расположенных в 60 метрах под землей. Там же предполагалось расположить склады, жилые помещения и питающие базу ядерные реакторы. Гарнизон был рассчитан на 11 тыс. человек. Снабжение всей базы и перевозка грузов между пунктами управления осуществлялось бы грузовыми дирижаблями.

Ракеты Iceman имели дальность 5300 километров, что позволяло США из Гренландии покрывать почти всю территорию СССР.

Серьезным преимуществом базы Iceworm должна была стать выживаемость. Ледовые тоннели разрушались от ядерного взрыва, но угадать, где находятся транспортеры с ракетами, было бы невозможно. По расчетам инженеров, на полное уничтожение всей системы тоннелей пришлось бы потратить более 3500 боеголовок мощностью в восемь мегатонн. Такого арсенала у СССР не было. Еще одним важным плюсом проекта была его максимальная удаленность от населенных территорий.

«Лагерь Века»

Прикрытием для амбициозной ракетной базы Iceworm должен был служить подлёдный городок Camp Century («Лагерь Века»), где американские военные, ученые и инженеры должны были демонстрировать покорение Арктики. Работы по строительству Camp Century начались в 1958 году. Городок должен был быть расположен восточнее базы Туле в 70 км.

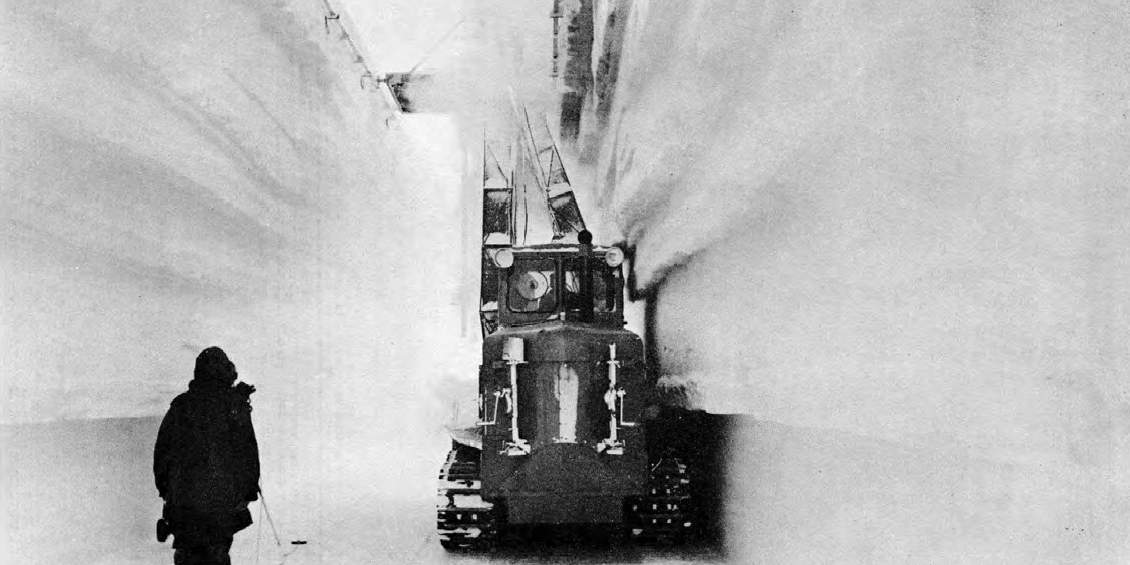

С 1958 по 1960 год при строительстве Camp Century исследовался метод, который потом предполагалось использовать в Iceworm. Сначала рыли траншею во льду, потом в ней размещался каркас тоннеля, и после канаву засыпали снегом и льдом. Всего за два года около 100 строителей возвели подлёдные коридоры общей протяженностью в несколько километров, в которых разместили всё — от казарм и столовых до библиотеки.

Далее в течение трех лет исследовалась возможность поддержания работоспособности таких структур и возможности долговременного проживания там военного персонала. Электричество для базы вырабатывал первый в мире мобильный ядерный реактор Alco PM-2A, потомки которого должны были использоваться в Iceworm и на других подобных объектах. В целом удалось и обеспечить должные условия обитания для гарнизона из 80 человек, и создать подземную дорогу для грузовиков, изображавших будущие транспортеры ракет.

Ради рекламы в Camp Century американские военные допускали журналистов и заказывали пропагандистские фильмы. С началом космической гонки между СССР и США для существования Camp Century нашлось еще одно объяснение: в условиях Гренландии и оторванности от цивилизации американцы отрабатывают навыки строительства и организации быта на будущих лунных и марсианских базах.

Прикрытие было необходимо по той причине, что в Дании официально не одобряли размещение оружия массового уничтожения на своей территории.

При эксплуатации Camp Century возникла серьезная проблема — постоянные повреждения структур базы от движения ледовой шапки. Некоторые из них было возможно исправить только полной перестройкой. Но в Iceworm тоннели должны были залегать глубже, и была надежда, что там подобных повреждений будет меньше.

Во время разворачивания Iceworm к власти пришла новая администрация Кеннеди. Она поддержала альтернативный проект Multilateral Force, предполагавший создать флот носителей ракет Polaris под контролем НАТО. Эта идея была проще для осуществления и дешевле, хотя к ее защите от советского противодействия были серьезные вопросы. Ракеты Polaris годились лишь для атаки городов, не имея достаточной точности и мощности против «крепких» военных целей. Помимо этого Iceworm отвергли из-за возможности шантажа Дании со стороны СССР, что могло бы серьезно усложнить реализацию проекта.

В 1962 году все работы над Iceworm свернули. В следующем году прекратилась эксплуатация и Camp Century.

Американская безопасность

В 2023 году Пентагон переименовал арктическую базу Туле в космическую базу Питуффик.

По словам посла России в Дании Владимира Барбина, база служит важным элементом американской системы раннего предупреждения о возможных ракетных нападениях с арктического направления.

На Питуффике постоянно присутствуют вооруженные силы США под командованием космических сил. Здесь размещены радиолокационные системы раннего предупреждения, которые являются частью системы противоракетной обороны Space Delta 4, и она стратегически расположена перед Северной системой предупреждения NORAD — линией радиолокационных установок, предназначенных для обнаружения запусков ракет по Северной Америке через Арктику.

База стала важным элементом системы раннего предупреждения о ракетных атаках и до сих пор используется США в рамках системы Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS).

Газета The Washington Examiner отмечала стратегическую ценность острова: «Через базу ВВС США, уже находящуюся в Туле, Гренландия предоставляет важнейшие разведывательные возможности для ведения спутниковых операций и обнаружения возможных запусков ядерных ракет над Северным полюсом из Китая или России».

Белый дом выделил 28 млрд долларов (2,35 трлн руб.) на содержание базы и аренду сроком на 12 лет. Наблюдатели отмечают, что Штаты действуют подобным образом потому, что видят растущую угрозу со стороны России в Арктике.

По информации на январь 2025 года, США модернизируют Питуффик, в том числе создают аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

Борьба за Арктику

Расположение Гренландии в Арктике ставит ее на перекресток основных геополитических напряжений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. По мере таяния арктических льдов открываются новые судоходные пути, и регион становится центром военной и экономической конкуренции.

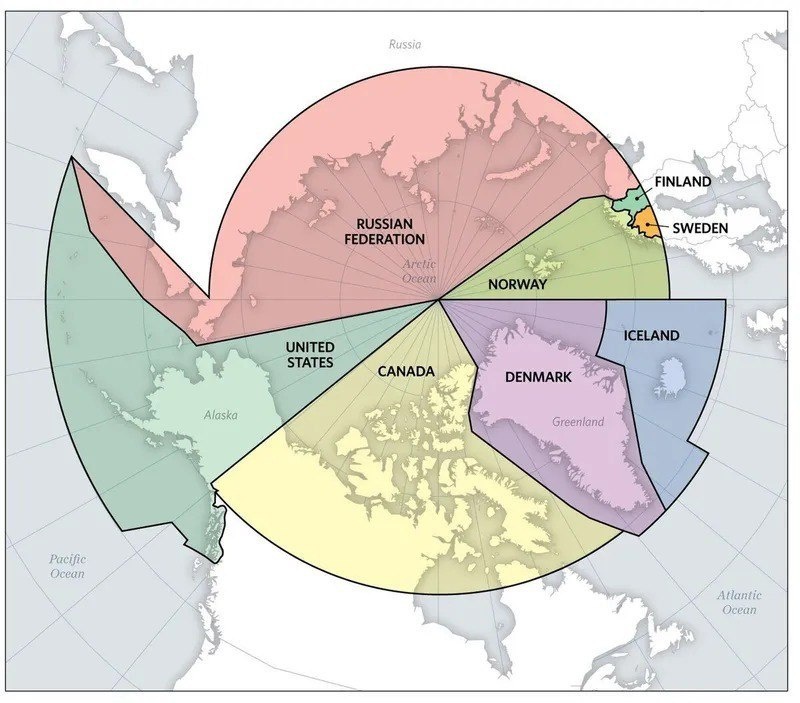

«Арктика — это пространство, где будут сталкиваться интересы великих держав современного мира. Мы видим желание команды нового президента США нарастить там военные и геополитические возможности. Именно поэтому американцами ставятся вопросы о присоединении Канады и Гренландии. Все это плацдарм для решения двух ключевых задач: военный плацдарм и природные ресурсы», — отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

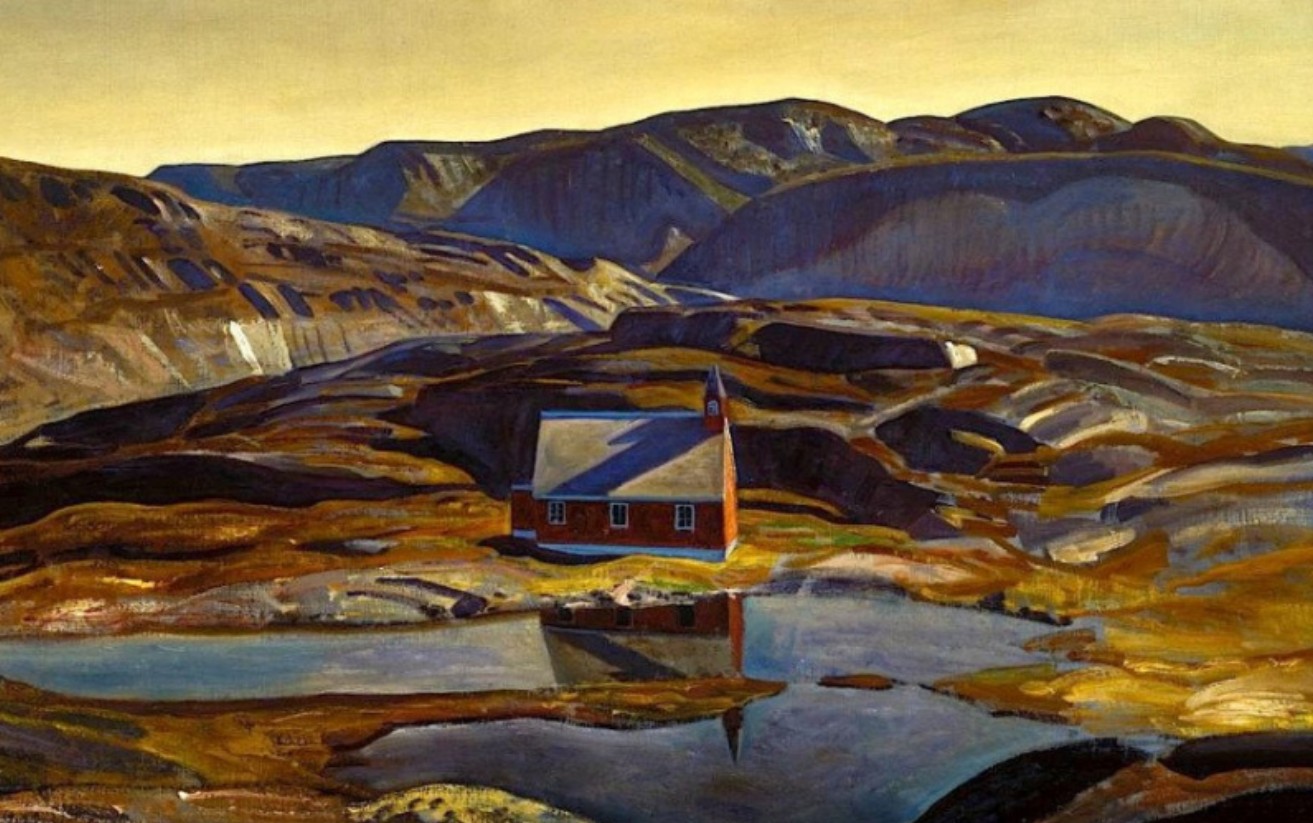

Карта геополитического разделения Арктики показывает зоны влияния различных государств, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Канада и Гренландия, находящаяся под управлением Дании, занимают важное место в этом раскладе, обеспечивая контроль над значительной частью арктического региона.

И Россия, и Китай расширяют свое присутствие в Арктике. Россия увеличила активность в регионе, открыв базы времен холодной войны, а Китай объявил себя «почти арктическим государством» и вложил значительные средства в инфраструктурные проекты в регионе, намереваясь создать «Полярный Шёлковый путь» в Арктике.

Приняв Гренландию в состав США, Вашингтон получит решающий плацдарм для противодействия этим угрозам, гарантируя, что Арктика останется зоной западного влияния.

Технат — прошлое или будущее?

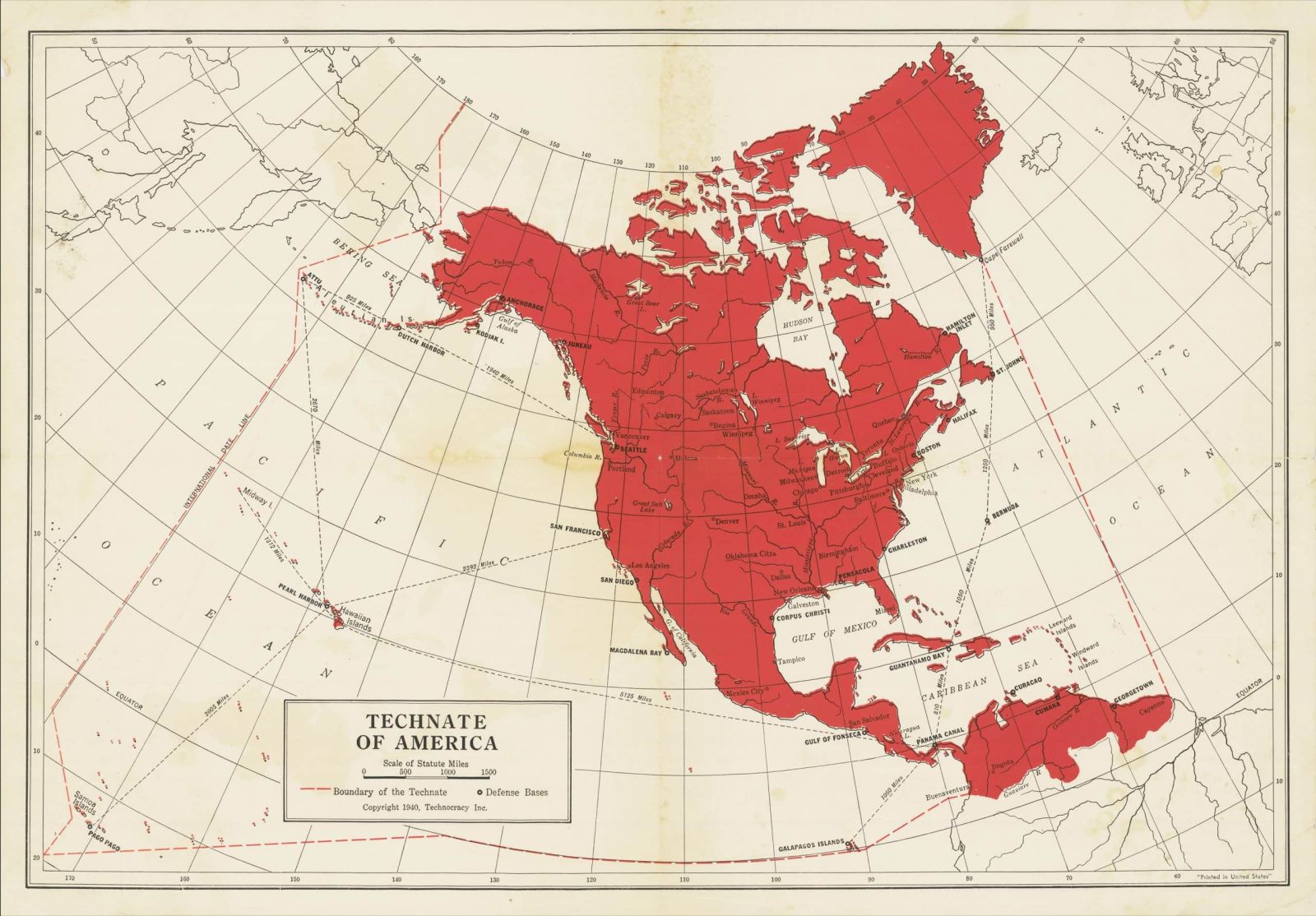

Гренландия нужна США не только в геополитических целях. Это давняя мечта американских технократов-фашистов, говоривших о присоединении Канады, Мексики и Гренландии еще в 40-е годы прошлого века.

Идея Трампа, а также владельца SpaceX Илона Маска и сооснователя PayPal Питера Тиля о присоединении Гренландии и Канады — это проект построения Великого Севера.

В 1930-е годы дедушка Илона Маска по материнской линии, Джошуа Холдеман, стал сторонником и пропагандистом движения Technocracy Incorporated. Оно было широко распространено в США и Канаде.

По замыслу движения, необходимо было отказаться от денег и ввести «энергетические сертификаты». Это означало бы, что каждому жителю страны нужно будет выделять часть выработанной энергии в виде именного сертификата. Это, по мнению технократов, позволило бы уйти от денег и выстроенной капитализмом ценовой системы. Кроме того, технократы считали, что демократия выродилась и приводит к власти некомпетентных людей, опирающихся на люмпенизированные слои. Поэтому руководить страной должны ученые и инженеры.

По мнению движения, Америка самодостаточна, участие в делах Европы ей вредит. В будущем, отделившись от всего мира, Америка под властью инженеров должна перейти на принципиально иной уровень развития.

Для осуществления подобной схемы необходимо было объединить США с соседними странами, чтобы сформировать «Технат Северной Америки» — объединение стран, управляемое технократами и функционирующее как огромная корпорация, в которой будут отсутствовать деньги, политики, финансисты и так далее.

Объединение США, Канады, Мексики, Гренландии и других территорий позволяло, по мнению членов движения, создать полностью самодостаточный субъект с населением около 600 млн человек, территорией площадью 25 млн квадратных километров, промышленностью, сельским хозяйством и полезными ископаемыми, коммуникациями, дорогами, линиями связи и энергетикой.

Новая администрация Трампа тоже призывает объединить вышеупомянутые страны вокруг США. Преемственность идей между технократами тридцатых годов и новой командой Трампа, пришедшей к власти, очевидно.

Читайте также: О чем мечтает новая технократическая власть в США?

Конец однополярности

Эпоха однополярного мира, длившаяся с 1991 по 2022 год, заканчивается. Формируется многополярный мир, экономической основой которого будет создание крупных макрорегионов. Глобальные центры силы будут формировать вокруг себя свои зоны интереса, в которых будет преобладать их валюта, их технологические платформы.

США намерены создать свой макрорегион, где они будут господствовать. Для них таким регионом является Западное полушарие. И чем больше будет этот макрорегион, тем лучше. Поэтому американцы и задумались о присоединении Канады, Гренландии и возвращении контроля над Панамским каналом.

Таким образом, Штаты фактически возрождают доктрину Монро конца XIX — начала XX века.