Продолжение, начало: Командармы в окружении (без шанса на успех)

Напряженные и полные трагизма боевые действия 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта против немецкой группы армий «Юг» привели в итоге к катастрофе под Уманью.

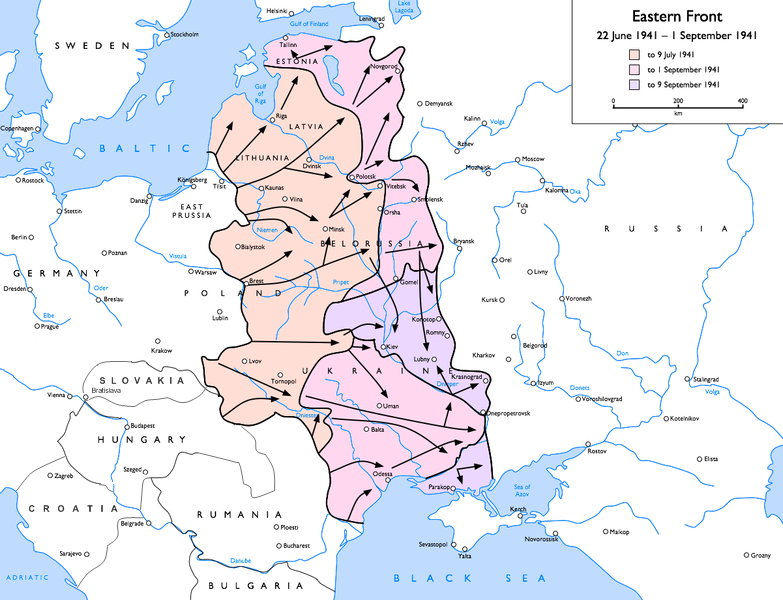

Однако подобных катастроф, к сожалению, в 1941 году было немало, и одной из таких печальных страниц в истории Великой Отечественной войны являются бои советского Западного фронта против германской группы армий «Центр». В составе вермахта она была была сильнейшей как минимум за счет наличия в ее составе двух из четырех имевшихся у немцев монстров в виде танковых групп: 2-я Хайнца Гудериана и 3-я Германа Гота.

Именно группе армий «Центр» отводилась ключевая роль в наступлении на Москву, и вставшие на ее пути советские воины действительно были теми людьми, от упорства и героизма которых зависела судьба советской столицы и по большому счету всей страны в целом.

Мироощущение тех советских людей, которые встали на пути вермахта в 1941-м году, очень хорошо смог раскрыть Константин Симонов, познакомившийся под Могилёвом с командиром 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии полковником Семёном Фёдоровичем Кутеповым.

Кутепов произвел на Симонова столь сильное впечатление, что писатель взял его за основу собирательного образа комбрига Серпилина в романе «Живые и мертвые».

Известным Кутепов стал благодаря одному из эпизодов обороны Могилева, когда подчиненный ему полк благодаря грамотно занятой обороне и взаимодействию с другими подразделениями смог в бою подбить 39 танков немецкой 3-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Вальтера Моделя.

Побывав на позициях полка Кутепова, Симонов так написал о своих впечатлениях:

«Кутепов сказал: вот говорят танки, танки. А мы их бьем. Да! И будем бить. Это точно. Если пехота решила не уходить и закопалась, то никакие танки с ней ничего не смогут сделать…

В те дни я ничего не мог писать, пока не коснулся точки опоры — встретил часть, которая не отступала, а дралась. Тут я впервые увидел, что фашистов действительно бьют. Я увидел — есть люди, которые остановят врага…

В моей памяти Кутепов — человек, который, останься он жив там, под Могилёвом, был бы способен потом на очень многое».

Отчаянная и при этом грамотная оборона Могилева советскими войсками стала для немцев весьма неприятной неожиданностью, внесла разлад в планы вермахта по стремительному продвижению к Москве. Однако 16 июля 1941 года немецкие танковые части замкнули кольцо в 100 км восточнее города, и его защитники оказались в полном окружении.

В ночь на 26 июля командир 172-й дивизии Михаил Тимофеевич Романов отдал приказ подчиненным ему войскам оставить город и идти на прорыв. Полковник Кутепов, который прорывался вместе с Романовым, в этих боях пропал без вести, сам Романов попал в плен, где и погиб 3 декабря 1941 года.

Двинувшиеся дальше в глубь советской территории в направлении Москвы немецкие части вскоре начали выходить к следующим важным рубежам обороны, таким как Смоленск и Вязьма.

На этом этапе противодействия фашистскому вторжению важнейшую роль сыграли несколько командармов, на действиях которых нужно заострить внимание, хотя, конечно, далеко не только они внесли значимый вклад в сдерживание нацистов.

Это, прежде всего, генерал-лейтенант Филипп Афанасьевич Ершаков и генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин.

Оба советских военачальника вели тяжелые бои в ходе обороны Смоленска, а после его оставления участвовали в Вяземской оборонительной операции, где и попали в так называемый «Вяземский котел».

Значимость боев за Смоленск отмечается и отечественными и западными историками. Так, известный американский историк, полковник армии США в отставке Дэвид Гланц, анализируя события первой фазы обороны Смоленска, пишет:

«Победы бронированных кулаков Гота и Гудериана ни в коем случае не компенсировали шок, возникший в штабе группы армий и даже в самом Берлине, по поводу появления пяти свежих советских армий на восточных берегах Западной Двины и Днепра.

Стало ясно — для выполнения задач „Барбаросса“ потребуется намного больше яростных сражений… Каким бы неуклюжим не оказалось контрнаступление русских, оно произвело впечатление и на немецкое командование, и на солдат».

Предельно напряженный для немцев характер боев за Смоленск указывал в своем дневнике и Франц Гальдер, написавший 20 июля:

«Ожесточенность боев, которые ведут наши подвижные соединения, несвоевременное прибытие на фронт пехоты, медленно подтягивающейся с Запада, скованность движения плохими дорогами, большая усталость войск, непрерывно совершающих длительные марши и ведущих упорные кровопролитные бои. Все это вызвало упадок духа у наших руководящих инстанций».

Армии Ершакова и Лукина смогли избежать полного окружения под Смоленском и отойти за Днепр, однако судьба настигла их под Вязьмой, где оба военачальника приняли свой последний бой.

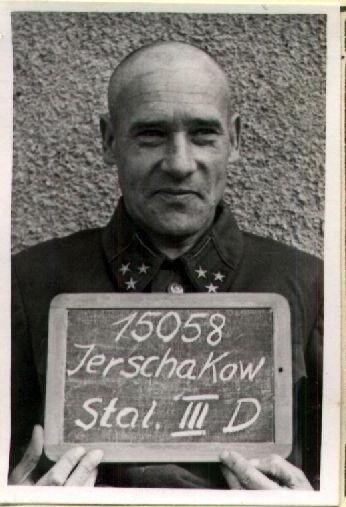

Поскольку генерал Лукин, попавший в плен в боях под Вязьмой, пережил плен и после возвращения в СССР смог рассказать о событиях, предшествовавших гибели его армии, о боевом пути генерала Ершакова, также плененного под Вязьмой, но не пережившего его, знают гораздо меньше.

В этой связи хотелось бы подробнее остановиться на Ершакове, тем более что современные архивные данные, прежде всего немецкие, показывают, как высоко оценивал противник его действия.

В войну Ершаков вступил, будучи командующим 22-й армией, сразу же втянувшись в бои с 3-й танковой группой немецко-фашистских войск на рубеже Идрица, Витебск.

Под наседающими частями вермахта 22-я армия медленно отходила, жестко огрызаясь контрударами.

Во время Смоленского сражения 6 стрелковых дивизий армии Ершакова противостояли на фронте в 220 км 16 дивизиям фашистского рейха, в т. ч. 3 танковым и 3 моторизованным.

Ввиду численного превосходства немцев генерал Ершаков был вынужден постоянно отходить, однако на каждом этапе бои с частями вермахта оборачивались для них большими потерями.

В итоге во время Вяземской операции немецким войскам удалось прорвать оборону частей Красной Армии, в результате чего Ершаков, который в тот момент руководил уже 20-й армией, попал в окружение.

Как отмечает российский историк Алексей Исаев, в литературе много написано про попытки прорыва из котла 19-й армии Лукина, который формировал группу, прорывавшуюся на восток.

Однако, если смотреть немецкие документы группы армий «Центр», указывает исследователь, то более сильные удары с целью прорыва из котла проводились в секторе, где находилась группа Ершакова, к югу от Вязьмы.

Он также замечает, что от немцев потребовались довольно серьезные силы, чтобы отразить эти атаки. Удары были более организованными, с поддержкой артиллерией, и их сдерживание потребовало больших усилий.

«А что значит больших усилий? — задается вопросом Исаев, — значит, что эти войска, которые находятся на восточном фасе котла, не могут развернуться и пойти дальше на Москву».

Историк приходит к выводу, что войска, которые были окружены под Вязьмой, сделали очень важное дело, поскольку они били те дивизии немцев, которые должны были дальше пойти на Москву. И чем они становились слабее, тем легче их было потом остановить.

Трагически сложилась судьба Ершакова в плену. Если Лукин прошел множество лагерей и в итоге был в 1945 году освобожден американскими войсками, после чего вернулся в СССР и смог поведать о последнем бое вверенных ему войск, то события, происходившие с армией Ершакова, можно восстановить только по немецким документам.

Лукину в 1993 году «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» было присвоено звание Героя России. Имя Ершакова, к сожалению, до сих пор известно только историкам и людям, интересующимся историей Великой Отечественной войны.

В этой связи до крайности интересным является протокол допроса Филиппа Афанасьевича, составленный в немецком плену (в концлагере Хаммельбург), который демонстрирует не только мужество и стойкость советского генерала, но и его несломленную веру в свой народ и будущее родной страны.

На вопрос, какие имеются перспективы продолжения войны Советами, ответ Ершакова в протоколе записан следующим образом: «О недостатке человеческих ресурсов в Советской России в ближайшее время не стоит думать… Это не проблема. Создание новых дивизий с материальной точки зрения — тут возможны проблемы, поскольку утерян целый ряд индустриальных центров. Война как таковая ввиду этих обстоятельств все равно не закончится. Генерал лелеет определенную надежду на индустрию, расположенную на Урале и в Сибири и кроме того лежащих на востоке оборонных предприятий».

Он также добавил, что «даже в случае взятия гитлеровцами Москвы война не закончится. Сопротивление будет продолжено. Если надо, советское правительство будет управлять войсками и из-за Урала».

Примечательно, что, отвечая на отвлеченные вопросы, Ершаков крайне сдержанно высказывался по вопросам, ответы на которые могли быть использованы немцами. К примеру, спросив, как вы представляете войну этой зимой, ведущий вопрос офицер указал: «Опрашиваемый в этом вопросе проявил большую осторожность и много не говорил».

Проведя длинный и бесплодный для себя допрос, опрашивающие в конце протокола сделали крайне интересное замечание: «(Дополнение от опрашивающих). Опрашиваемый в процессе беседы в доверительной непринужденной форме свое мнение повторял многократно и просил доверять его словам. Он очень убедительно пытался развеять любые сомнения в своих показаниях. Ему хотелось создать впечатление добродушного открытого человека и в конце под действием алкоголя он даже уронил слезу».

Под этим пассажем имеется и еще одно замечание, подчеркнутое опрашивающим или тем, кто в вермахте анализировал протокол, красным карандашом: «Несмотря на это, военнопленный может быть оценен как хитрый умный лис, каковыми являются среднестатистические русские, занимающие в Советском Раю высшие посты».

Филипп Афанасьевич содержался в концлагере Хаммельбург, где и погиб 9 июня 1942 года. От настойчивых предложений перейти на службу к гитлеровцам Ершаков категорически отказывался.

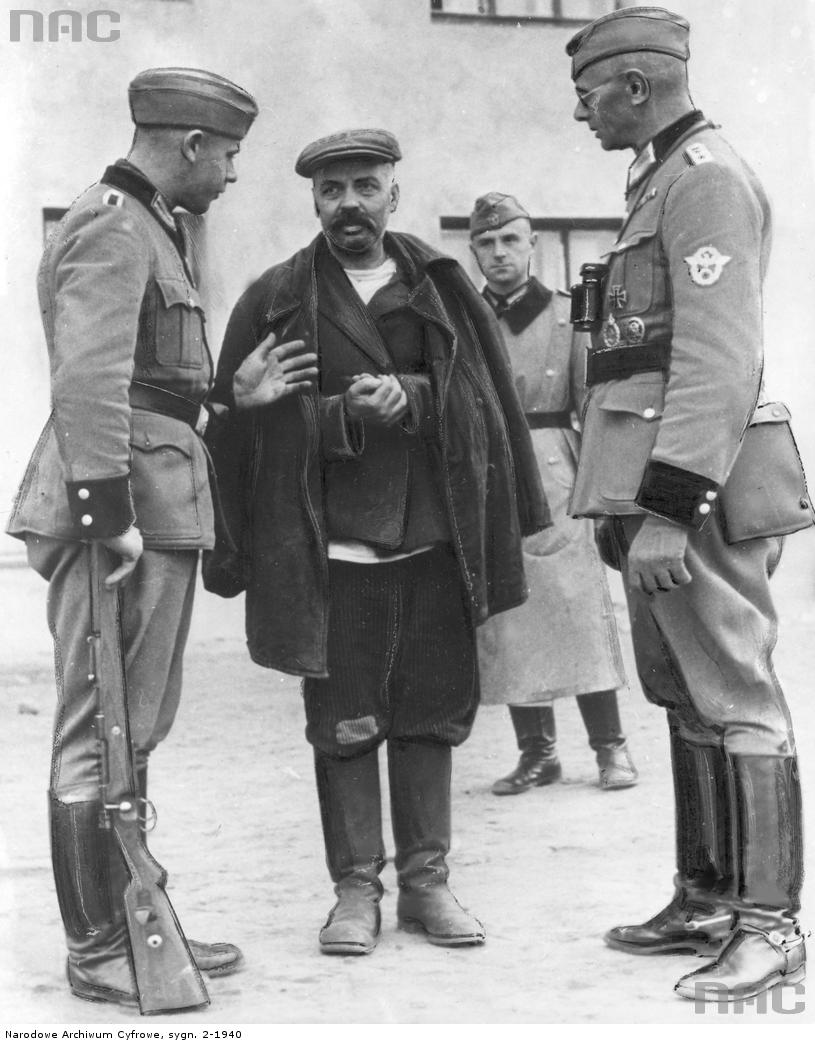

История лагеря Хаммельбург интересна тем, что в нем содержалось немало советских генералов, большая часть из которых плен не пережила. Именно в этом лагере находились Музыченко и Романов, о которых мы писали в первой части.

Среди немногих переживших плен, помимо Музыченко, были генерал-майор М. И. Потапов, попавший в плен в 1941 году во время обороны Киева, а также герой обороны Брестской крепости майор П. М. Гаврилов.

Нельзя не отметить и то, что какая-то часть генералов стали коллаборационистами, за что впоследствии заплатили жизнями. Например, генерал-майор Ф. И. Трухин (повешен в Москве в 1946 году), генерал-майор И. А. Благовещенский (повешен в Москве в 1946 году), генерал-майор Д. Е. Закутный (повешен в Москве в 1946 году), генерал-майор Е. А. Егоров (расстрелян в Москве в 1950 году).

Заполненный товарищами берег…

Окруженные советские воины — все, от командармов до рядовых бойцов — оказались в первые месяцы войны в равном положении — все они не могли напрямую повлиять на наступление вермахта, не могли даже самым предельным героизмом побить вторгшегося на их Родину врага.

Однако все они могли с оружием в руках, причем нередко это касалось и самых высоких командиров, вступить в неравный бой с противником и выполнить свой долг до конца.

И хотя в ходе этих окружений на поверхность нередко всплывали не самые лучшие человеческие качества, такие как трусость и малодушие, ведшие к деморализации и добровольной сдаче в плен, но в любом случае судьбу СССР решила пусть может и меньшая, но наиболее решительная часть воинов, встретивших нацистов на наших рубежах.

Ее решили все те, кто лег костьми на пути военной машины нацистской Германии или отчаянно бился до самого изнеможения, пока волей судеб не оказался в плену.

Эти люди не имели шансов на успех, если под таковым понимать выигрыш в конкретных сражениях.

Однако, если говорить об их вкладе в общее дело защиты родной земли, о возможности влиять на ход истории, то отчаянные контратаки и порой суицидальные попытки прорывов из котлов сделали немыслимое — окруженные бойцы Красной Армии уже тогда, в 1941-м году своей беспримерной жертвой дали шанс родной стране выстоять перед лицом смертельной угрозы.

Не будь этой жертвы, то никаких переломных моментов в войне, таких как контрнаступления под Москвой, обороны Сталинграда, операций «Уран» или «Багратион» в итоге не случилось бы.

Беспримерная, массовая жертвенность героев 1941 года позволила советскому народу собраться с силами, мобилизоваться и дать отпор фашистской машине вторжения.