В связи с распадом однополярного мироустройства и, как следствие, передела сфер влияния, взгляды ключевых игроков все чаще обращаются на африканский континент, богатый и трудовыми и материальными ресурсами.

Африка, являющаяся, по словам ученых, колыбелью человечества, сегодня самый неблагополучный континент, где постоянно происходят государственные перевороты, вспыхивают гражданские войны, совершаются теракты. На головы африканцев обрушиваются стихийные бедствия, эпидемии, провоцирующие массовые переселения и непрекращающийся голод миллионов людей.

Из более чем полутора миллиардов населения немалая часть мечтает любой ценой сбежать куда-нибудь подальше из этого рукотворного ада.

При этом Черный континент чрезвычайно богат минеральными ресурсами — здесь находятся многочисленные разведанные месторождения почти всех известных видов полезных ископаемых. За доступ к ним, как и сто с лишним лет назад, ожесточенно борются передовые державы, как правило, рассматривая народы, проживающие в африканских странах, как почти ненужный придаток к богатой материально-сырьевой базе.

Многие эксперты предрекают усиление роли и значения Африки в идущих процессах глобального переформатирования существующего мироустройства. Так, по оценке британского журнала The Economist, в ближайшие годы она «станет важнее, чем когда-либо в современной эпохе». Прогноз, на который опирается издание, говорит: «Ожидается, что в течение следующего десятилетия ее доля в мировом населении достигнет 21%, по сравнению с 13% в 2000 году, 9% в 1950 году и 11% в 1800 году. Поскольку остальной мир стареет, Африка станет важнейшим источником рабочей силы: более половины молодых людей, которые войдут в мировую рабочую силу в 2030 году, будут африканцами».

Однако несмотря на прогнозируемый рост важности этого континента, бывшие колониальные империи, а ныне развитые высокотехнологичные державы ничем не помогают населяющим Африку народам избавиться от экономических тягот и политических неурядиц, разве что кроме благих пожеланий. Так, вышеупомянутый The Economist в назидательном тоне заявляет, что народам Африки необходимо будет «порвать со своим прошлым», а их лидеры должны будут «развязать капиталистическую революцию».

Но что думают сами африканцы о своей дальнейшей судьбе? Какими, по их мнению, должны стать выход из сложившегося положения и путь дальнейшего суверенного национального развития?

Здесь зачастую звучат мнения прямо противоположные тем, что транслируются западными изданиями. Так, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре считает, что необходимо обратиться к ценностям, которые уже давно сформировались в результате внутренних процессов в местных сообществах, а не привнесены извне. Этот молодой и харизматичный африканский лидер очень емко сформулировал идеологический вектор будущего развития всего Африканского континента: «Мы должны бороться за изменение нашего менталитета. Эта ментальная деколонизация — самая трудная часть, и именно поэтому мы хотим постоянно напоминать вам, что мы должны изменить наш менталитет и вернуться к нашим истокам».

Напомним, колониальный раздел Африки начался в конце XIX века, и к началу Первой мировой войны 90% территории континента уже было поделено между ведущими европейскими державами: Францией, Великобританией, Испанией, Португалией, Италией, Бельгией и Германией. И Первая мировая война во многом была порождена желанием европейских элит, опоздавших к разделу колониального пирога, урвать себе куски получше.

Одним из результатов Второй мировой войны стал демонтаж старой колониальной системы. Так, Британия утратила свои колонии, превратившись из империи в более рыхлую агломерацию под названием Британское содружество наций. СССР и США были и главными силами, осуществлявшими этот демонтаж, и одновременно основными конкурентами в борьбе за распространение своего влияния на территории бывших колоний. Процесс деколонизации охватил и бывшие французские, бельгийские и прочие европейские колонии, которые одна за другой стали обретать независимость. По крайней мере, номинально: ведь европейские элиты совсем не горели желанием упускать из рук лакомые куски, подрывая свои экономики.

После распада СССР в 1991 году и разрушения биполярного мира истерзанная экономическими реформами и униженная поражением в холодной войне постсоветская Россия фактически ушла из Африки, освободив место своему геополитическому конкуренту — США. Это же позволило бывшим метрополиям вновь активизировать там свою деятельность, уже не прикрывая неоколониальные аппетиты фиговым листком заботы о бедных африканцах. Резко усиливать свои позиции в Африке начал и Китай, которому были необходимы дешевые минеральные ресурсы Черного континента.

Сегодня народы Африки все чаще приходят к выводу о том, что обретенная ими независимость стала скорее формальностью, а на деле они оказались в условиях нового, более изощренного колониализма.

И, как уже отмечено выше, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре является одним из лидеров, призывающих свой народ отказаться от колониального наследства как экономически, так и психологически. А это имеет очень далеко идущие последствия.

Траоре обвинил страны Запада в стремлении удерживать Африку в состоянии хаоса и нищеты ради сохранения возможности распоряжаться здешними природными ресурсами. Под его началом Буркина-Фасо вступила в конфедеративный союз с Мали и Нигером. Члены созданного Альянса государств Сахеля призывают другие африканские страны присоединиться к их союзу.

Призыв к объединению африканских народов, освобождению от колониализма в любых его проявлениях, обретению собственного пути развития — это, по сути, продвижение идей панафриканизма, очень популярных в наши дни и в Африке, и на Западе. Однако панафриканизм — явление сложное и неоднородное, и далеко не столь безобидное, чистое и благородное, как может показаться неискушенному наблюдателю.

Движение панафриканистов зародилось в конце XIX — начале XX века в среде образованных афроамериканцев США, ратовавших за объединение африканцев негритянского происхождения во всем мире для борьбы против расового угнетения и неравноправия.

К числу панафриканистов относят известных политических лидеров: Патриса Лумумбу, первого премьер-министра Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости, Кваме Нкруму, первого премьер-министра (1957–1960) и президента (1960–1966) Республики Гана, Томаса Санкару, марксистского революционера, премьер-министра Верхней Вольты (ныне Буркино-Фасо), а также убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В 1963 году под влиянием идей панафриканизма была учреждена Организация африканского единства. Ее основатели ставили перед собой задачи избавления континента от остатков колониализма и апартеида, содействия единству и солидарности между африканскими государствами, активизации их сотрудничества в целях развития.

Правопреемником этой организации в наши дни является Африканский союз, куда входят 55 государств континента. В организации имеются собственные парламент, суд, вооруженные силы, центральный и инвестиционный банки, а также валютный фонд.

Вопрос о том, насколько идеи панафриканизма были поняты и реализованы африканскими лидерами, и «может ли панафриканизм по-прежнему служить источником вдохновения для лиц, принимающих решения на континенте сегодня», является предметом для дебатов внутри самого Африканского союза.

Одновременно с этой крупной структурой существует большое количество более мелких организаций, позиционирующих себя в качестве панафриканистских. Организаций разного размера, активности и направленности — от политических до орнитологических, действующих не только в Африке, но и в других частях мира.

Но все они, так или иначе, говорят о необходимости объединения африканских народов, их освобождении от проявлений колониализма, угнетения и неравноправия.

Естественно возникает вопрос: что ляжет в основу такого объединения, ведь Африка печально славится своими не стихающими ни на миг межэтническими и межконфессиональными конфликтами? Почему вдруг африканские народы должны захотеть объединиться? Ради чего или, как это часто бывает, против чего-то? Идеологами панафриканизма подразумевается, что общее угнетенное положение и наличие по сути единого угнетателя в лице неоимпериалистов должны породить совместное стремление африканцев сбросить со своей шеи эту обузу. Видимо, так.

Если это действительно так, то после успешного освобождения от угнетателей этот объединяющий фактор исчезнет. И, наверное, по замыслу идеологов панафриканизма, осчастливленные и свободные африканцы сразу сольются воедино, начнется новая жизнь, и на континенте наступит долгожданное благоденствие? Очень сомнительно!

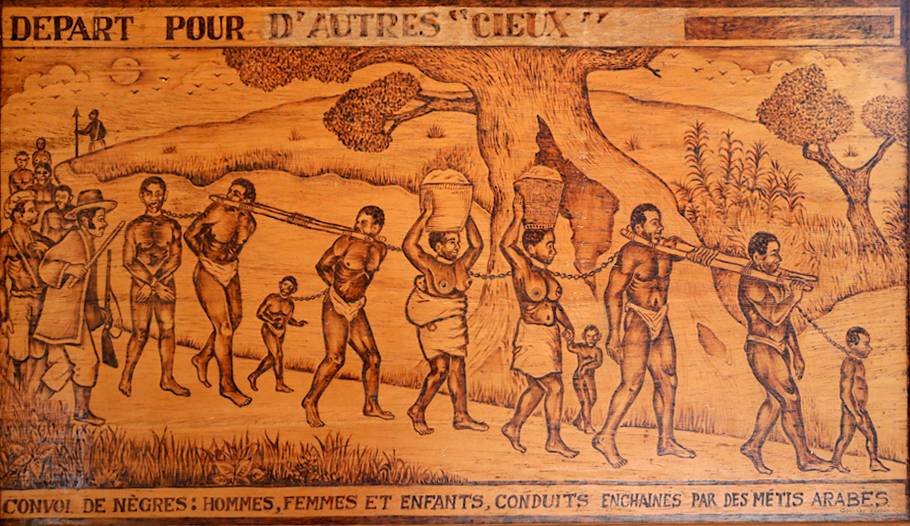

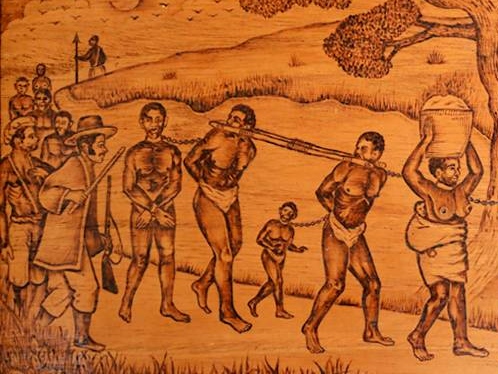

Скорее всего, между ними начнутся внутренние раздоры, реанимируются старые конфликты и вспыхнут новые — порожденные новой конфигурацией сил на континенте. И для этого даже не потребуется никаких манипуляций извне. Одни африканские страны начнут угнетать другие. В этом смысле африканцы ничем не лучше других народов мира. Ведь угнетение и эксплуатация в Африке началась не с того, что несчастных прекраснодушных негров захватили злые и коварные европейцы — сами африканцы порабощали в результате захватнических войн своих соседей или даже собратьев по племени, после чего продавали их в рабство, в том числе тем самым «цивилизованным иноземцам». И во многом благодаря этому прибыльному делу миллионы несчастных африканцев оказались вдали от родины в жесточайших условиях в положении рабов.

Да и вряд ли движение панафриканизма, зародившееся в конце XIX века, смогло бы просуществовать по сей день, если бы его идеей было только объединение народов Черного континента. А раз оно смогло так долго просуществовать и овладеть умами крупнейших политических деятелей Африки, то весьма вероятно наличие у него некоего метафизического (смыслового) ядра, одного лишь способного обеспечить столь длительное существование любого масштабного проекта.

Чтобы понять, что это за ядро и в каком направлении, возможно, будет развиваться панафриканизм, необходимо повнимательнее присмотреться к истории оного. Причем не только проследить его путь с момента основания, а и обратиться к его духовным предтечам.

Важнейшим из событий, ставших отправными точками для возникновения и оформления идей панафриканизма, безусловно, является Гаитянская революция 1791–1803 годов, произошедшая за сотню лет до появления панафриканского движения.

Принципиальную важность этого события подчеркивает один из наиболее авторитетных лидеров современного панафриканского движения, президент НКО «Неотложные проблемы панафриканизма» афрофранцуз Кеми Себа:

«Политическая борьба, которую мы ведем… никогда не могла бы существовать, если бы где-то в Америке не существовала нация, которая встала на защиту свободы чернокожего населения от западного варварства, и эта политическая борьба была бы продолжена. Нация — это Гаити… И это сила, энергия и любовь Гаити, которые направляли нас».

В другом своем выступлении он дал еще более сильную оценку значимости Гаитянской революции:

«Гаити — это Мекка „черного дела“, и вы не можете быть панафриканским лидером, не стремясь совершить паломничество на землю, которая является сутью революции».

Проведя такую явно не случайную аналогию с исламом, этот политик, по сути, назвал Гаитянскую революцию колыбелью панафриканизма, ее «священными камнями».

Что же такого уникального видят в ней Кеми Себа и другие панафриканисты?

Гаитянская революция стала первой успешной попыткой борьбы африканских рабов против своих угнетателей. В результате серии восстаний французская колония Сан-Доминго освободилась от гнета колонизаторов и стала первым в Латинской Америке независимым государством, получив название Гаити.

Попытки бунта среди захваченных в Африке невольников происходили и прежде. Однако многочисленные бунты, поднимаемые на кораблях, обычно заканчивались неудачей. Даже если восставшим удавалось одержать верх, то плыть им было просто некуда. К тому же управлять кораблем необученные морскому делу люди не могли и становились жертвой стихии.

Бунты, поднимаемые рабами на плантациях, носили локальный характер и, как правило, жестоко подавлялись плантаторами. Чудовищные условия жизни и рабского труда, невыносимые страдания, высочайшая смертность среди рабов, бесчеловечное обращение, однако, не приводили к организованному восстанию.

Первым случаем, когда бунт перерос во что-то большее, стало восстание рабов на севере страны. Именно его можно считать отправной точкой Гаитянской революции.

Примечательной и довольно необычной особенностью этого восстания стало то, что катализатором для его начала послужила церемония вуду, произведенная в ночь на 14 августа 1791 года в Буа-Кайман («Роще кайманов»).

Эту тайную церемонию провели вудуистские жрецы Датти Букман, выступивший в роли унгана (на языке фон означает «главный священник») и Сесиль Фатиман, выступившая в роли манбо (происходит от слова «нанбо», что на языке фон означает «мать магии»).

В обряде приняли участие сотни рабов с близлежащих плантаций.

В ходе церемонии Букман произнес следующие слова:

«Этот Бог, сотворивший солнце, дарующий нам свет с небес, поднимающий море и вызывающий грохот бури. Этот Бог здесь, понимаешь? Спрятавшись в облаке, Он наблюдает за нами, Он видит все, что делают белые! Бог белых толкает их на преступления, но Он хочет, чтобы мы совершали добрые дела. Но Бог, который так добр, велит нам мстить. Он направит наши руки и поможет нам. Отбросьте образ Бога белых, который жаждет наших слез. Прислушайтесь к свободе, которая говорит во всех наших сердцах».

Фатиман принесла в жертву черную креольскую свинью, которая считается символом матери Гаити. Ее кровь в качестве ритуального напитка была подана участникам обряда, чтобы закрепить их верность делу освобождения Сан-Доминго.

Действо происходило одновременно с тропическим штормом. Раздававшиеся гром и молния были восприняты участниками церемонии как благоприятные предзнаменования.

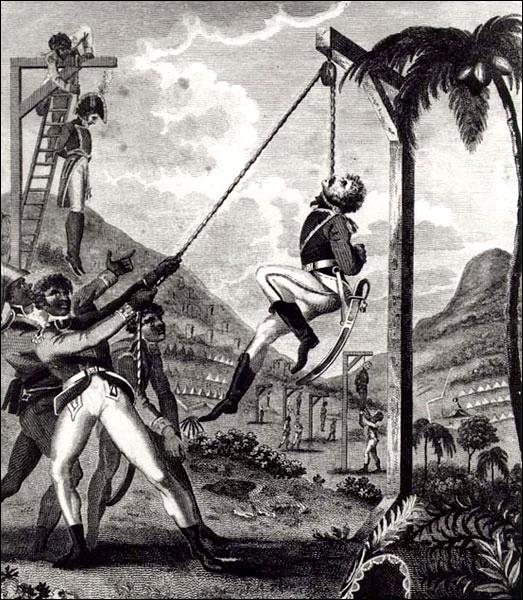

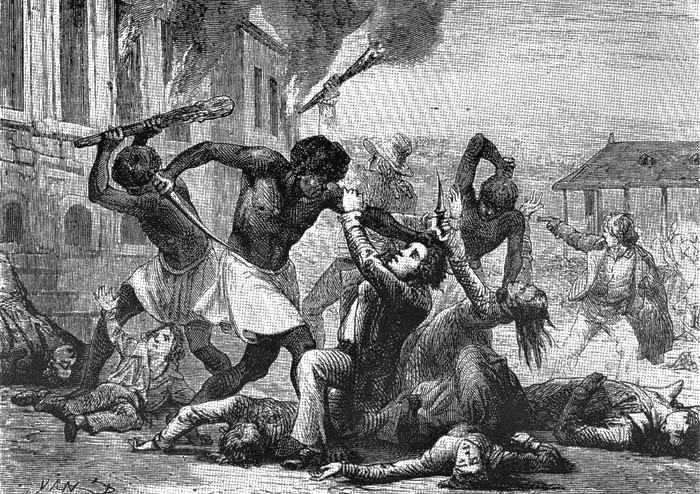

Отведавшие крови жертвенного животного рабы принесли клятву объединиться и убить всех белых на острове. Они подняли восстание и с беспрецедентной жестокостью начали выполнять данную клятву. Действия бунтовщиков наводили ужас на белых рабовладельцев.

Начались грабежи, убийства и изнасилования. Восставшие рабы мстили своим бывшим угнетателям. Всех белых без разбора хватали и убивали на месте. Впереди колонн бунтовщиков несли пики с отрезанными головами французских детей.

Через неделю в регионе было убито уже около тысячи рабовладельцев и разгромлено около 1800 плантаций.

Вот как эту армию описывает английский унитарианский священник Джон Релли Бирд в биографии Туссена Лувертюра, одного из вождей Гаитянской революции:

«Гротескное зрелище представляла собой эта негритянская армия, или, скорее, эти негритянские отряды. Рабы были нелепо одеты в трофеи их хозяев. Кавалерия была впряжена в неповоротливых лошадей и мулов, изнуренных трудом и усталостью. Всадник был вооружен мушкетом, почти таким же опасным для него самого, как и для его врага. Пехота была почти безоружна и не имела опыта; их оружием были палки, заостренные железом, сломанные или затупленные мечи, куски железных обручей и несколько жалких ружей и пистолетов. Несмотря на тревогу, которую они вызывали, у войск почти не было боеприпасов».

Лидеры восстания украшали себя лентами и орденами, взятыми из разграбленных домов рабовладельцев. Они присваивали себе титулы генералов, адмиралов, маршалов и генералиссимусов.

Однако этим плохо вооруженным рабам, представлявшим из себя «гротескное зрелище», потребовалось всего около десяти дней на то, чтобы почти целиком захватить Северную провинцию Гаити. В течение нескольких недель численность восставших рабов увеличилась до 100 тысяч человек.

При этом ритуалы вуду проводились неоднократно. Считается, что Фатиман и другие «матери магии» обеспечили восставшим «сверхчеловеческую храбрость».

Состояние одержимости, в которое впадали участники церемоний вуду, находясь под контролем духов, воспринималось ими как противоположность рабству, поскольку давало им возможность на какое-то время почувствовать себя богами. По утверждению исследователя Университета Гетеборга Маркеля Тилефорса, «церемония Буа Кайман является важной частью гаитянской национальной идентичности, поскольку она связана с самим зарождением Гаити».

Вполне возможно, что именно эта метафизическая составляющая стала тем слагаемым, благодаря которому восстание в Сан-Доминго и последующий ход революции оказались успешными.

Необходимо отметить, что гаитянское вуду берет начало в религиозных традициях народов Западной Африки, в частности Дагомеи (ныне территория Бенина). Именно Дагомея, захватившая значительную часть соседних королевств, была одним из основных поставщиков рабов из Африки на Гаити.

Кроме того, упомянутый нами вождь Гаитянской революции Туссен Лувертюр был старшим сыном наследника трона Аллады Гау Гину, свергнутого королем Дагомеи, являвшегося его ближайшим родственником. Потерпевший поражение Гау Гину был доставлен на Гаити, решив разделить судьбу своих захваченных в плен и проданных в рабство восьми тысяч воинов.

Туссен Лувертюр имел и другое, вудуистское имя, которое на его родном языке фон означало «тот, кто хорошо проводит церемонии». Понятно, о каких церемониях идет речь.

Священник Джон Релли Бирд в написанной им биографии Лувертюра изображает его как праведного католика. Однако там же утверждается, что «основа его религиозных чувств была заложена в детстве» благодаря крестному отцу. Сомнительно, что его отец, наследник трона Дагомеи, исповедовавший африканские религиозные традиции и назвавший своего старшего сына мастером церемоний, прививал наследнику католицизм, либо сам избрал в качестве крестного отца человека, который сделал из его сына иноверца.

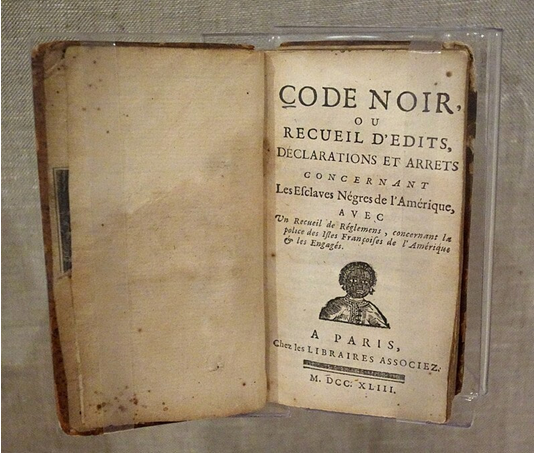

При этом известно, что «Черный кодекс» Людовика XIV, определявший условия рабства на территории французских колоний, предписывал насильственное обращение в католичество всех рабов без исключения.

Именно это обстоятельство во многом определило появление вуду как смешение традиционных африканских верований с католицизмом. И Гаитянская революция происходила в то время, когда то, что сегодня называют вуду, находилось на стадии формирования.

Вынужденные следовать предписанным правилам, рабы днем вели себя как праведные католики, а ночью собирались на тайные церемонии, одна из которых переросла в кровавый бунт на Гаити. Они шли на смертельный риск, чтобы впасть в одержимость, как бы выйти из подчинения земным хозяевам и оказаться под властью внеземных, то есть духов. Взамен они получали возможность выплеснуть свои страдания и ненависть к угнетателям, насладиться отмщением и хоть на миг получить ощущение свободы.

Рабы оставались тесно связанными с традиционными верованиями Африки. Тот же Туссен Лувертюр, по утверждению его католического биографа, использовал «свои медицинские навыки для ухода за ранеными». Поскольку никакого медицинского образования Туссен не имел, то правомочен вопрос о том, на основе каких навыков он врачевал? Можно предположить, что этот человек, нареченный родителями тем, кто «хорошо проводит церемонии», использовал некие традиционные народные практики, использовавшиеся на его родине.

Данное предположение разделяет историк и писатель, научный сотрудник и преподаватель Баллиол колледжа Оксфордского университета Судхир Хазарисингх, который пишет: «Туссен… использовал магические рецепты колдунов в своей практике натуральной медицины».

В то же время в разработанной под его началом конституции страны единственной официальной государственной была провозглашена римско-католическая религия.

Еще одним ярким примером такого смешения традиционных африканских верований и католицизма был другой лидер Гаитянской революции Ромэн ле Профетесс Ривьера. Он говорил о себе в женском роде, называясь «пророчицей», а также «крестницей Девы Марии». Он предъявлял якобы получаемые от нее письменные послания, призывающие к восстанию, и говорил, что бог на самом деле является чернокожим.

Этот человек вел себя и одевался как женщина. Его утверждение о том, что им овладел женский дух, соответствует верованиям вуду в то, человек может быть одержим духами противоположного пола, то есть быть не тем, кем является по рождению, а тем, чем он одержим. Благодаря этому фигура Ромэна ле Профетесс Ривьера стала объектом почитания части современного ЛГБТ-сообщества (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вуду являлось важнейшей составляющей Гаитянской революции. Оно стало тем, что позволило рабам не только аккумулировать и выхлестнуть свою боль, страдания и ненависть к белым угнетателям, но и построить свое весьма специфическое государство.

С одной стороны, официально говорилось о христианстве и Деве Марии, и в то же время на практике реализовывались самые мрачные и жестокие языческие церемонии.

Так, Жанно, один из первых лидеров Гаитянской революции, прославился своей чрезвычайной жестокостью. Он был настоящим садистом, находящим вдохновение в жестокости и истязании захваченных бунтовщиками европейцев. Перерезая горло своим пленникам и отведав их кровь, он восклицал: «Ах, друзья мои, как хороша, как сладка кровь белых. Пейте ее до дна и поклянитесь отомстить нашим угнетателям».

Жан-Жак Дессалин, возглавивший Гаитянскую революцию после смерти Туссена Лувертюра, поднял градус жестокости еще выше. Он приказал своим сторонникам не брать пленных, сжигать целые деревни дотла.

Вскоре после победы над французскими войсками в ноябре 1803 года он инициировал то, что было названо «Гаитянской резней».

1 января 1804 года была провозглашена Декларация независимости Гаити. В феврале страну захлестнули массовые зверские убийства всех людей, имевших белую кожу. Людей обезглавливали и потрошили прямо на улицах городов. Не жалели ни женщин, ни детей. Дессалин в это время разъезжал по городам Гаити, чтобы лично проконтролировать исполнение своего приказа.

Его секретарь Буарон-Тоннер заявлял в связи с творимыми бесчинствами:

«Для нашей декларации независимости мы должны иметь кожу белого человека вместо пергамента, его череп вместо чернильницы, его кровь вместо чернил и штык вместо пера!»

Восставшие гаитянские рабы пощадили только небольшую группу немецких колонистов, малое число необходимых специалистов, а также польских легионеров, предавших французскую колониальную администрацию и перешедших на сторону восставших.

В результате этой резни были убиты от трех до пяти тысяч человек. Немногим счастливцам удалось бежать за границу.

После завершения Гаитянской резни Дессалин заявил:

«Я сойду в могилу счастливым. Мы отомстили за наших братьев. Гаити стало кроваво-красным пятном на лице земного шара!»

В новой Конституции 1805 года белым колонистам было запрещено владеть какой-либо собственностью на территории Гаити. В стране был введен жесточайший режим, условия которого для многих чернокожих оказались сопоставимыми с теми, которые были при рабстве.

Сам Дессалин был объявлен императором Гаити Жаком Первым.

Однако уже в 1806 году он был убит. Существует несколько версий его смерти. По одной из них с ним расправились ближайшие соратники, а его тело было расчленено толпой на площади.

Позднее его фигура стала превозноситься. В его честь назвали официальный гимн Гаити. Он стал единственным лидером страны, канонизированным в Гаитянском вуду. Дата его рождения является для гаитянских вудуистов большим праздником. В этот день они осуществляют паломничество к месту рождения Дессалина, где купаются в грязевом пруду и приносят жертвы духам.

Весь этот исторический экскурс мы провели для того, чтобы рассмотреть истоки панафриканизма, на которые указывает один из самых авторитетных современных лидеров этого движения Кеми Себа.

Приведем оценку, которую Кеми Себа дает Жан-Жаку Дессалину, прославившемуся своими кровавыми расправами и канонизированным в вуду: «Дессалин меня вдохновил. Меня вдохновила история Гаити. Почему? Потому что Дессалин, по сути, такой же человек, как мы с вами… И то, как он выполнял свои обязанности, вдохновило нас на сопротивление французскому неоколониализму. Вдохновило нас на сопротивление французским, американским и вообще западным военным базам, которые расположены на африканском континенте. И он вдохновил нас вернуть себе достоинство».

Конечно, можно отмахнуться от всего вышеизложенного, заявив, что это, мол, личные заморочки отдельно взятого, пусть и авторитетного, панафриканиста. Почему мы должны распространять его понимание панафриканизма на все движение в целом?

Но Кеми Себа — отнюдь не маргинальный активист. Он очень известен во многих странах Африки. Себа имеет достаточно тесные связи с политическими кругами в ряде стран, в том числе и в России. Он получает поддержку от правительств некоторых стран, и не только африканских. Недавно он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Бенина, то есть той самой Дагомеи — родины культа вуду.

Именно вуду оказалось важным слагаемым Гаитянской революции. Но не единственным. Дело в том, что восставшие рабы боролись с рабовладельцами, объединившись с роялистами, сторонниками восстановления монархии во Франции после Великой французской революции. Так и лидеры Гаитянской революции вовсе не стремились к установлению республиканского строя у себя на острове. Отпрыск королевского дагомейского рода Лувертюр и его соратники были убежденными сторонниками монархии. И даже носили белые кокарды, стремясь отождествить себя с делом роялистов. С этой точки зрения произошедшее на Гаити в общемировом процессе носило не революционный, а скорее контрреволюционный характер. Кроме того, помощь восставшим оказывали монархические Испания и Великобритания.

В этой связи вполне закономерным является вопрос, а не было ли произошедшее на Гаити процессом, запущенным под чьим-то умелым руководством извне? Не было ли вуду, оказавшееся столь значимым слагаемым этой революции, задействовано как инструмент для реализации чьих-то крупных политических интересов и далеко идущих планов?

Это вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения. Здесь же еще раз отметим то, к каким разрушительным последствиям может привести задействование таких инструментов.

Отметим, что Гаитянская революция — это отнюдь не единственный пример использования вуду в политических целях. Уже в XX веке президент Гаити Франсуа Дювалье по прозвищу «Папа Док» занялся возрождением обрядов вуду и сделал их частью государственной политики.

Утверждая культ собственной личности, он заявил, что является жрецом вуду, физическим воплощением островного государства, «гаитянским флагом», «нематериальным существом» и одновременно избранником Иисуса Христа. При этом он хранил в шкафу голову своего политического противника, пытавшегося свергнуть его. Созданная им военизированная группировка тонтон-макутов стала опорой режима Дювалье и одной из самых жестоких в истории репрессивных организаций. Здесь активно практиковались ритуалы вуду, наиболее влиятельные тонтон-макуты являлись вудуистскими лидерами и претендовали на роль представителей неземной власти в глазах граждан Гаити.

Режим Дювалье развязал жесточайший террор, в результате которого были убиты более 60 тысяч гаитян. Сотни тысяч граждан были вынуждены бежать из страны за границу.

В наши дни вуду пытаются гламуризировать и популяризировать в массовом сознании. При этом мрачная сущность этих культов скрывается или вовсе отрицается. Однако на примере Гаитянской революции видно, к каким последствиям может привести заигрывание с подобными практиками.

И если тон в современном панафриканизме будут задавать те, кого вдохновляет именно дух вуду, то не исключено, что их дело в случае успеха может закончиться очередным «кроваво-красным пятном на лице земного шара».