По-видимому, эта передача выйдет двадцать второго декабря, это будет самый, как известно, короткий день и самая длинная ночь в году. Потом день начнет увеличиваться, и с неумолимостью наступит очень желанная для многих весна, хотя я, например, зиму люблю ничуть не меньше. А вместе с весной возникнут различные новые политические, глобальные и прочие обстоятельства, которые могут быть достаточно неожиданными, потому что, как мне лично представляется, сюжет с QR-кодами в России начинает носить всё более затейливо-многомерный характер, и никто из участников этой эпопеи не может твердо сказать, чем она закончится. В том числе и потому, что в стране действует так называемое влияние на принятие решения (decision making), соответствующие техноструктуры и так далее, и каждая из них точно не знает, насколько она будет эффективна на этом новом этапе.

Безусловно только одно: что такого очевидного и напористого, однозначного, бойкого наступления сторонников принудительной вакцинации уже нет.

Как-то это всё начало постепенно сдуваться, то ли по знаменитой песне Высоцкого «а потом кончил пить, потому что устал», то ли в связи с наращиванием каких-то противоречий как глобального, так и внутреннего характера — но не так это всё происходит, как происходило еще пару-тройку месяцев назад.

«Последняя гастроль артиста» — был такой советский, не самый лучший фильм — это, конечно, «письмо докторов». Как-то после этого окончательно устали, слегка запутались, и внутри этой путаницы, возможно, наступит какое-то легкое прояснение сознания. А возможно — не наступит. Но все равно, как бы то ни было, эта эпопея, во-первых, еще не доиграна силами, которые пытаются превратить ее в принудительное мероприятие, совсем не доиграна; во-вторых, у нее есть, особенно в России, какой-то совсем другой, неочевидный, но очень мрачный смысл; ну, и в-третьих, все-таки все время хочется понять — не на уровне общих слов, а более и более конкретно — а кто это всё затеял.

Я люблю цитировать Шекспира, и в том числе тот кусок, где в «Макбете» входит призрак Банко, убитого Макбетом, и Макбет смотрит на него и говорит: «Кто это сделал, лорды?» Макбет не верит, что это настоящий призрак, ему кажется, что это постановка. Так вот — кто это сделал, лорды?

Кто реально те люди, которые смогли вот так круто обойтись с человечеством, так надавить на Европу, Америку — одновременно те же процессы происходили в Китае, Юго-Восточной Азии, в России и так далее. Что это за силы? Есть ли такие силы? Руководят ли они чем-то и воздействуют ли они на процесс, или процесс носит характер всеобщего понятного человеческого испуга по поводу ужасного заболевания, с которым все дружно борются? Это надо выяснить, и как бы ни были убедительны какие-нибудь восклицания о Гейтсе, Фонде Билла и Мелинды Гейтс, сообществе производителей лекарств под названием Big Pharma и так далее, это не дает нам окончательного ответа на вопрос: «Кто это сделал, лорды?» Искать этот ответ придется — и не в таких частностях (которые надо обязательно рассматривать, их надо разглядывать прямо под микроскопом, возможно, электронным), и не в окончательных абстракциях, включая инопланетян.

Процесс настолько странный, как я уже говорил, что слова из песни на стихи Рождественского «но сейчас поверю я в любую небыль» очень кстати. Когда ты долго не понимаешь окончательно, как выглядит организатор этого безумия, — а это, безусловно, безумие, и все уже понимают, что это безумие, но когда безумие имеет такой масштаб, то оно превращается в мейнстрим, — и кто же тогда организовал этот мейнстрим конкретно, более или менее внятно, и пока ты на это не ответишь — конечно, в происходящем слишком много тумана.

И я твердо решил, что разберусь, может быть, не до конца, но несколько более детально, чем это делается до сих пор, — при всем моем уважении к тем, кто это делает, — в том, как же всё-таки выглядит тот, кто «это сделал, лорды», как говорил Макбет. И не факт, что всё-таки в конечном итоге только запах какой-нибудь скверны и бесовства мы уловим при таком разбирательстве. Может быть, мы уловим что-нибудь вполне конкретное и точнее поймем, во-первых, что нам готовит грядущий день, во-вторых, как же всё-таки устроен мир и, в-третьих, кто это сделал. Ведь интересно же.

Но для этого мне придется проработать еще какое-то время вместе со своими соратниками, а сейчас я хотел бы обсудить вопросы, которые, с одной стороны, носят несколько более общий характер, а с другой стороны, выходят прямо на политическое измерение той не лишенной странностей кампании по вакцинации, которая осуществляется именно в России.

Здесь я позволю себе начать с общих вопросов, которые мне-то представляются наиболее важными, которые, с моей точки зрения, напрямую связаны с вакцинацией и с другими аспектами осуществляемой трансформации, но которые поначалу, казалось бы, прямо на COVID-19 не выходят. Но, как зритель сумеет убедиться, они очень быстро начнут рассматриваться в связке с этим ковидом, и внутри всего этого дела сразу же обнаружится и что-нибудь гораздо более затейливое, и не сулящее нам никакого оптимистического разрешения общей ситуации. Если, конечно, не возобладает здравый смысл, и если мы сами не двинемся в том направлении, которое наш противник считает для нас невозможным. Но об этом чуть позже.

Вначале я хотел бы поговорить с теми, кого это интересует, кто смотрит эту передачу, на самую странную тему: о человеке. Тема лично для меня очень больная и, как мне кажется, не только для меня. Мое особое отношение к коммунизму, марксизму и краху Советского Союза в значительной степени, а можно сказать, решающим образом, определяется именно моим отношением к этой теме человека.

Я признавал и признаю, и восхищаюсь простыми слагаемыми советского коммунистического проекта. Да, я убежден, что правильная организация каналов вертикальной мобильности или меритократическая оплата труда, очень скромная, но внятная, при которой академик получает 1000 с чем-то советских рублей, профессор, завкафедры — 700 (говорю навскидку), доктор наук, заведующий лабораторией — 400–500, кандидат наук, старший научный сотрудник — 300, младший — 200, без степени — 105. Вот такие все градации в оплате труда, где выше академика практически никого нет. А насчет того, насколько много (ах-ох!) получали высшие партийные деятели, так это преувеличено прямо неимоверно. Видел я, сколько они получали и как жили. Поэтому никаких мифов на этот счет мне бы не хотелось воспроизводить снова. Да и на их опровержение уже не хочется тратить силы, потому что брехня — она и есть брехня. Да, вот генералы, маршалы — там, конечно, та же была примерно шкала оплаты труда, и больше, выше — никого. Какие-то отдельные писатели, художники, очень малое количество юристов, кинорежиссеры, в совсем малом количестве. Это здорово.

Это здорово особенно сейчас, когда какому-нибудь молодому человеку, становящемуся на путь делания научной карьеры, правильного, благородного сколь угодно делания, неясно, какой частью какого-нибудь олигарха он окажется. Заработает ли он за всю свою жизнь одну стотысячную того, что есть у олигарха, или одну миллионную. Когда все невероятно спутано в сознании преобладающего количества людей, лицезреющих всё это. Нечестное добывание средств и вот это обогащение, и нахождение на высшем уровне олигархата — это практически синонимы.

Да, в Советском Союзе боролись просто за крепкую и прочную семью. И все эти разговоры о том, что в начальный период в двадцатые годы кто-то сказал, что секс свободен, что это все равно как выпить стакан воды, а кто-то говорил, что не надо укреплять семьи, — всё это, во-первых, были такие мгновенные фантомы. В Великой Французской революции тоже много чего такого было. И, во-вторых, значение их не надо преувеличивать. Уже Ленин сильно долбанул по этому тезису о «стакане воды», потом по нему долбанули еще сильнее, и в реальную эпоху развертывания советской власти — сталинскую и постсталинскую — семью крепили как могли. Члены партии могли вылететь из партии за развод. В общем, с семьей было всё в порядке.

Да, по отношению к тому, что творится сейчас, советская школа и советские вузы — это просто недостижимый идеал. По качеству образования и по всему. Да, то же самое со здравоохранением. И в конечном счете с наукой и техникой всё было совсем не так плохо, как говорилось. Впервые в своей истории Россия занималась не только догоняющей модернизацией, не только догоняла в сфере технического прогресса. Она шла впереди: спутник, Гагарин и так далее. Где-то были какие-то перегибы, но это были отдельные перегибы на уровне некоей общей восходящей трассы. А сейчас — где восходящая трасса? Это непонятно. И уж точно она мало заметна на нашей территории.

Да, были октябрятские звездочки, пионерские отряды, комсомольские организации, в которых тоже творилось совсем не худшее. Хотя, конечно, поздний комсомол — это уже система сильно загнивающая, — и тем не менее.

Да, в сфере культуры, даже там, где речь идет об анекдотах… Я считаю, что выстаивание длинных очередей с целью купить полное собрание сочинений Достоевского, например, это история не без странностей. Потому что я знаю очень мало литературоведов (моя мать — известный советский литературовед), которые будут читать все черновики и всё эпистолярное наследство. А стояли миллионы людей в этих очередях. Да, я сам видел очереди за билетами на фильмы Антониони, Феллини и так далее, и видел, как через тридцать минут разочарованный зал уходил с этих затянутых фильмов, гениальных, например, «Репетиция оркестра» и других. И всё равно это было хорошо — это же лучше, чем когда моду задает «Радио шансон» или какие-нибудь бессмысленные беганья по сцене, осуществляемые массой скучно трясущих всеми своими органами голых людей, которые не понимают, зачем их раздели.

Да, всё так, и советский театр, и великие советские постановки Стуруа, Товстоногова, Любимова и других задавали определенный вектор культуры, который исчез. Эту культуру я привык называть имперской, и вот она вся взяла и сдулась. Она сдулась и в Российской Федерации, чудовищно сдулась. Но она и во всех этих «освободившихся» республиках сдулась так же, просто до состояния, как говорил герой одного анекдота, что мы так можем до мышей дотрахаться. Так вот, уже не до мышей, а до клопов, бактерий дотрахались, и это очевидно.

В этом смысле я разделяю восхищение многих и многих величием классического, я бы сказал без всякого умаления, кондово простого советского проекта, который, между прочим, включает в себя и победу в Войне, и могущество сверхдержавы, и всё прочее.

В нем были какие-то существенные деформации. Ну так на то и деформации, чтобы их исправлять, и исправлять их могли совсем необязательно так, как это сделали в Китае, а гораздо более эффективно. В нем были загадки — как именно уничтожались собственные наработки в угоду непонятно чему. В нем очень много белых пятен: кто именно лоббировал завод «Фиат» и что стояло за этим лоббированием — просто какой-то мелкий интерес по принципу взаимных знакомств, или это уже были первые ласточки каких-то будущих коммерческих операций, и так далее.

Но сколько бы в нем ни было плохого, он был в целом прекрасен, ориентирован на будущее, и уж в любом случае он давал миллион очков вперед тому, что сейчас происходит. Если, конечно, не брать в виде критериев обогащение отдельных узких групп и оргию потребления, а также разврата и всего прочего. Если это брать за плюсы — тогда, конечно, нет. Но за плюсы это берут немногие.

Лично для меня, чей театр не раз закрывали в советскую эпоху (и я уж мог ознакомиться с тем, что такое советская номенклатура), лично для меня во все те советские годы и во все последующие тридцать лет важнее всего было совсем другое — и это другое очень плотно связано с понятием «человек», а понятие «человек» ужасно плотно связано с понятием «трансформация», а трансформация столь же плотно связана с ковидом. Давайте проследим эти связи.

Что такое человек в принципе? Это — двуногий зверь, наделенный разумом, который, если трезво на него посмотреть, — чудовищен, потому что он не регулируется инстинктами, он не убивает только для того, чтобы насытиться, он убивает бесконечно: миллионами, десятками миллионов. Возможно, мы доживем до времени, когда это будут уже миллиарды. И он явно ненасытен. И если у какого-нибудь самого хищного тигра есть обычные зубы (клыки), то человек — это зверь, отращивающий себе то ядерные клыки, то бактериологические, то вирусные, то гиперзвуковые, то лазерные и какие-то еще. И зачем же он себе их отращивает, в чем идея? В том, чтобы уничтожать себе подобных, причем в огромном количестве.

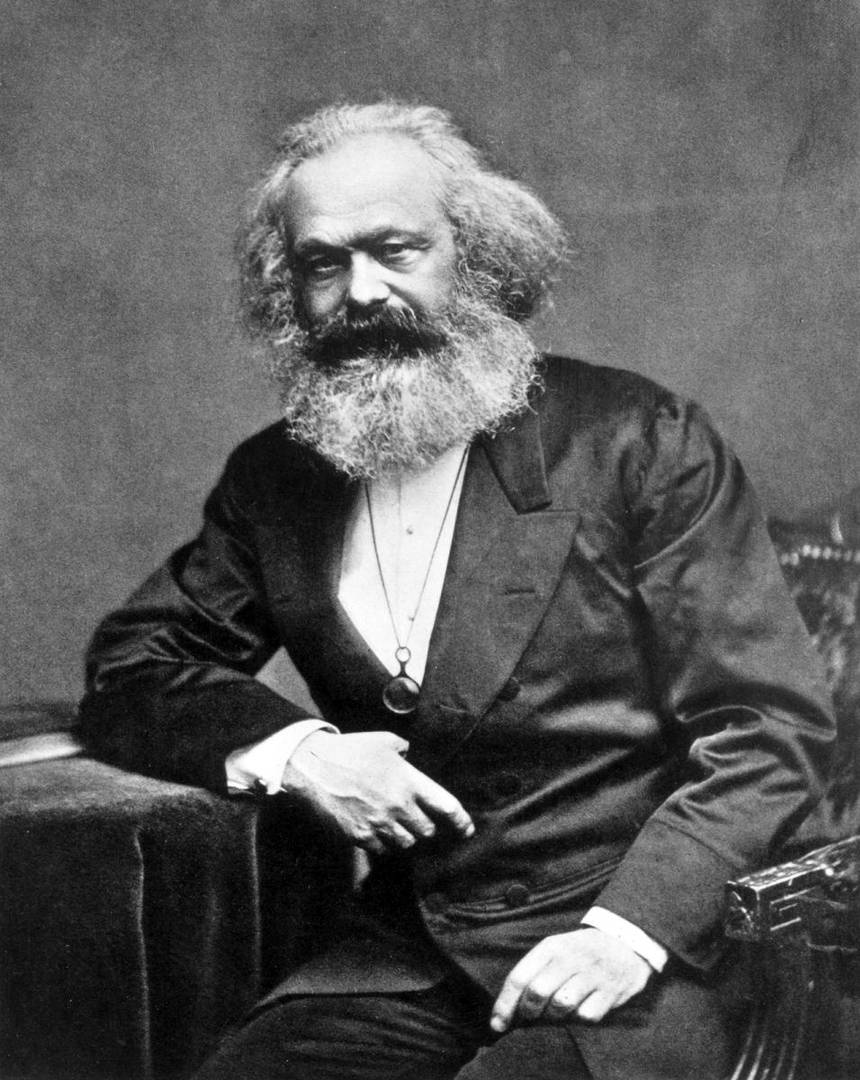

Эта пессимистическая оценка человека, светская или религиозная, когда первородный грех лежит в основе — очень древняя, и ей всегда противостоял некий оптимизм. Но что же это был за оптимизм? Во-первых, это был оптимизм социальный (и тут что Маркс, что Руссо — неважно), согласно которому человека надо вернуть в правильную социальную среду, которой он искажен, изуродован, и тогда запляшут лес и горы, и человек станет прекрасен, благороден и так далее.

Ну? Крах советского эксперимента тут многое показал. И всё то хорошее, что я перечислял в пределах советского эксперимента, и всё то мелкое, плохое, что я перечислил и можно было перечислять дальше — сравнительно мелкое, трагическое — всё оно меркнет перед одним обстоятельством: проект рухнул. При решающем участии в этом и советской элиты (андроповской госбезопасности и всего прочего, я много раз говорил об этом), и международных сил, которые, стремясь это всё грохнуть любой ценой, вели себя достаточно талантливо и тратили на это сумасшедшие средства. Все равно надо признать, что это сделало население — в погоне за некоторыми потребительскими благами, не важно — иллюзорными или нет. Важно, что эти блага ничтожны по отношению к потерям, к крови миллионов и миллионов людей, которые оплатили эту идею распада Советского Союза, Беловежье и эти все капиталистические ускоренные трансформации в стране, где не было легального первоначального накопления.

Этот проект рухнул, и вместе с ним рухнула полностью идея того, что вы в хорошие социальные условия поместите человека — и он станет хорошим. Итак, эта руссоистская наивно-коммунистическая идея о том, что самое главное — это создать правильные социальные условия и запляшут лес и горы, оказалась ложной. Да и Достоевский уже по этому поводу в своих произведениях много чего говорил: что устроите эту идиллию — а то, что внутри человека, ее грохнет и разорвет на части.

Вторая идея, которая позволяла надеяться на то, что этот зверь не уничтожит человечество, а более того — является венцом творения, спасения, космических перспектив для человечества — состояла в том, что человек изменяем. Что преображение может осуществляться не только руками Бога, но оно может осуществляться на Земле руками человека. И что человек может восходить: скажем, если для религиозного человека — к Богу, для светского человека — к новому человеку, Человеку с большой буквы. И что там, в этом новом мире, отнюдь не только будет создана хорошая социальная среда, но еще и будут особые возможности для этого восхождения, побуждения человека к раскрепощению и пробуждению всех его высших творческих способностей, к его космическому уделу, к его высшим космическим функциям — вот эта идея и была по-настоящему коммунистической, или марксистской.

Маркс не мог придавать ей решающего значения в эпоху, когда варварская эксплуатация человека человеком должна была быть на первом плане борьбы, когда голодные дети умирали в трущобах и люди жили в скотских условиях, не дающих им элементарно стать людьми. Конечно же, в этом смысле внимание Маркса к эксплуатации, и Ленина, и других было оправдано. Но ведь вскрывается-то другое: что Маркс никогда к этому все не сводил. Он называл настоящей целью коммунизма преодоление отчуждения от родовой сущности. Взял ли он эту родовую сущность от Фейербаха или изобрел сам — не важно, но по сути эта родовая сущность, отчуждение от которой приводит к духовной смерти, а преодоление — к живой жизни, ничем не отличается от того, что религиозный человек называет отчуждением от Господа.

Для Маркса живая жизнь — это жизнь без отчуждения от родовой сущности, а для религиозного человека живая жизнь — это жизнь без отчуждения от Господа. Для Маркса духовная смерть — это нарастающее отчуждение от родовой сущности, именно то, которое он видел в капитализме как в завершающей фазе вот этого свирепого отчуждения: «В холодной воде эгоистического расчета утоплено всё», говорится в Манифесте. Ну, а для религиозного человека — отпадение от Господа, прекращение живой связи с ним — это и есть духовная смерть.

В этом смысле религиозным и светским людям есть о чем договориться. Конечно, я не хочу приравнять одно к другому или сказать, что нет глубоких противоречий. Что может человек, сколько он может? А светский человек вам скажет, что зато человека-то мы видим, а то всё — для нас абстракция. Не важно. Но вот это восхождение к Человеку с большой буквы, трансформация человека, его преображение, Новый человек — это всё было, скажем так, почти эзотерикой, но явно проговариваемой частью коммунистического проекта.

Проблема снять эксплуатацию полностью закрывала это в предреволюционные, революционные и постреволюционные годы. Но к каким-нибудь шестидесятым годам XX века уже стало ясно, что на передний план должно выходить всё это — а коммунистическая партия это не выпустила на передний план, хотя и не запретила. Если я правильно помню, моя мать участвовала в коллективной монографии «Литература и новый человек», то есть словосочетание «новый человек» было, оно оставалось. И для меня было безумно важным в моей юности, и в дальнейшем, что для сотен миллионов или миллиардов (с Китаем) людей новый человек не был выведен из игры, его еще можно было двинуть с периферии в центр системы, что, кстати, я и пытался делать в книге «Постперестройка».

Потому что если этого не сделать, то в чем надежда? На что, собственно говоря, надеяться? Клыки растут — ядерные, термоядерные и так далее, инстинкты поломаны — а на что надеяться? Значит, тогда этот зверь, не восходящий наверх, уничтожит всё до конца.

Классический консервативный прогрессистский буржуазный проект говорил, что надежда есть, и она заключается в том, что, конечно, человек греховен, он зол и всё прочее, но если правильно поставить регуляторы — юридические, моральные, экзистенциальные и какие угодно еще, включая метафизические, бытовые, культурные (культурные в первую очередь), — то эти регуляторы удержат человека в определенных рамках. А будучи удержан в определенных рамках, он обеспечит движение технического и прочего прогресса — а там, глядишь, что-нибудь и будет хорошее сооружено.

В это верили до начала Первой мировой войны. Мир, казалось бы, — глобализация, между прочим, была гораздо большая, чем перед всеми этими кризисами 2008 и других годов — но в общем наступала некая идиллия в 1913 году. Правда, всё время под звуки артиллерийских залпов и малых войн, но тем не менее. И наконец — бабах! — и поля Европы засеяны трупами молодых людей, а где-нибудь на Ипре применяли химическое оружие так, что потом сами перепугались и уже практически почти не применяли его в дальнейшем.

Разочарование было огромным, стало понятно, что эти моральные, культурные и прочие регуляторы ничего не удерживают, культура уже начала корчиться в декадентских танцах, вера в Бога была подорвана полностью. Остались еще какие-то группы, но это уже не было всеобщим, по сути, начиная с XVIII века, а уж в XIX и XX веках это всё более стремительно скукоживалось.

И если бы не Красная заря на Востоке, если бы не вера в то, что коммунистический проект будет не регулировать человеческую скверность, человеческое несовершенство, а преодолевать его в этом восхождении к Новому человеку, то, возможно, чудовищный пессимизм и самые страшные варианты расправы над человечеством произошли бы раньше, а не сейчас. Но эта надежда воспламенила сердца всюду, весь мир, затаив дыхание, следил за тем, что же происходит в Советском Союзе и формирующейся вокруг него мировой социалистической системе.

Уничтожение коммунизма вместе с этой верой, уничтожение масштабного общечеловеческого значения понятия «восхождение к Новому человеку» было катастрофой более страшной и имеющей гораздо более чудовищные последствия, нежели сам распад Советского Союза с его неисчислимыми бедствиями для населения Советского Союза, и с его очень скверными геополитическими последствиями, они же однополярный мир, американская гегемония и всё прочее.

Выкидывание всего лишь этого нового человека, обнуление веры в то, что можно преодолеть отчуждение от родовой сущности, и тогда человек станет другим — кстати, Маркс считал, что отчуждение от родовой сущности может быть преодолено, только если не будет специализации, не только эксплуатации, но и всяческой специализации, он очень большие ставки делал на преодоление этого отчуждения — обнуление этих показателей, этих слагаемых человеческой жизни, конечно, имело незримые для многих, но абсолютно чудовищные последствия. Гораздо большие, чем, повторяю, возникновение американской гегемонии, потеря мирового равновесия, баланса, и страшные последствия для жителей Советского Союза и Российской Федерации в частности.

Никто этого не заметил. А для меня это было в центре внимания, осталось в нем, и будет в центре моего внимания до конца жизни, потому что я не понимаю, как без этой надежды на человека, видя, что он собой представляет, жить.

Но это еще не всё. Фактически сразу же после победы над геополитическим конкурентом и, скажем, даже историософским тоже — каковым был Советский Союз и мировая социалистическая система — победивший капитализм начал уничтожать то последнее, что его оправдывало, — наличие регуляторов: моральных, семейных, юридических, в существенной степени христианских или связанных с доминированием иудео-христианской религии в целом. Всё это начало демонтироваться! В новом мире стало бессмысленным говорить о Содоме и Гоморре, в новом мире семья стала чуть ли не ругательным словом. В новом мире стремительно возобладали перверсии с их губительными для человечества последствиями — и оказались в мейнстриме вместо человеческой классической нормы.

Так скажите мне просто и по-человечески: если уничтожено восхождение от человека к Новому человеку и если так свирепо тот, кто уничтожил или помог уничтожить это восхождение, уничтожает регуляторы — чего хочет этот кто-то? Что такое этот человек уже и без регуляторов, и точно без веры в то, что он восходит к Новому человеку или к Богу? Что он тогда такое? Он не просто очень проблемное существо — он однозначный уничтожитель и себя, и планеты Земля. И у него есть сотня способов осуществить это самоуничтожение.

Я перехожу к ковиду. И я считаю, что философски бессмысленно обсуждать проблему ковида без этого.

И вот когда выяснилось, что нет ни восходящей трансформации человека, ни преображения с раскрепощением всех высших творческих способностей, с пробуждением и так далее, с новым человеком, ни регуляторов — нет ни того, ни другого, то что тогда мы обнаружили в виде мегатренда в обществе, которое выкинуло на свалку и нового человека, и регуляторы? Бесконечную деградацию. Бесконечную деградацию, которая опаснее любых гонок ядерных вооружений, любых вирусов, всего чего угодно, потому что распоясавшееся существо под названием человек без восхождения и регуляторов — это такой уничтожитель мира, что другого еще поискать. И если этот процесс пойдет дальше (а он идет дальше непрерывно), то рано или поздно все, кто подчинятся этому процессу, а сейчас не подчиняются ему только какие-то небольшие группы людей — может быть, они и сыграют какую-то роль в дальнейшей истории человечества, а может быть, и нет — все, кто подчинятся этому, через какое-то время начнут вопить и просить, чтобы это раздавили. И положили под пресс самой чудовищной диктатуры, по отношению к которой классический фашизм — ничто, гуманистическая забава. Захотят самой чудовищной диктатуры.

Потому что существо с растущими возможностями, без идеи восхождения к новому человеку и без регуляторов, явит такой ужасающий лик, что это существо и эти толпы придется останавливать. И останавливать их будет наисвирепейшая из возможных диктатур, которая может получить облик Железной пяты, а может получить облик проекта «Великий инквизитор», а может получить еще какой-нибудь другой облик. Потому что ее источник, ее порождающая функция — это человек без восхождения к новому человеку и без регуляторов.

Всё! Как только это сделано, — а это делается всё более ускоренно, каждый день, каждый месяц, — надо быть готовыми к любой свирепой диктатуре, наисвирепейшей, абсолютно бесчеловечной, уничтожающей миллиарды людей, держащей остальных в концлагерях — в цифровых или не цифровых, не важно. Что вы предложите другое, если нет регуляторов и нет нового человека, что вы предложите?!

Отдельный вопрос здесь — о науке и Марксе. Маркс же не только сказал о родовой сущности. Этот марксистский тезис: «Из царства необходимости в царство свободы» — он какую необходимость имеет в виду? Он имеет в виду всю природную необходимость, весь детерминизм природы. Тогда возникает вопрос: а что такое царство свободы? Это же неподчинение человека необходимости. Король Лир сказал: «Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным».

Мечта-то какова? Куда она нацелена? На какие космические, эсхатологические, метафизические высоты? Значит, ее тоже надо убрать. А без этого всего чего можно хотеть от человека? Самоуничтожения и уничтожения планеты. Значит, для того чтобы этого не случилось, через какое-то время, видя, как этот больной зверь распояшется до конца (а он распояшется, потому что убраны регуляторы и идея восхождения к новому человеку), он же в такое страшное существо превратится, что скажут «раздавить его, придавить, отрегулировать до конца». И вот ковид — это одна из репетиций этого.

Значит, замысел тех, кто это осуществляет, — тройственен. Сначала убираем идею нового человека и восхождения человека вместе с коммунизмом и советским проектом. Затем убираем — что было совершенно неочевидно и ни из чего не вытекало — все регуляторы к черту! А потом смотрим, куда этот страшный дерегулированный зверь движется, и говорим: «Ёлки с дымом, но если он таков, то что можно сделать, кроме наисвирепейшей диктатуры?» По отношению к которой все эти ковидные вещи — это малые репетиции. Нежные и неуверенные первые почеркушки. «А что вы еще хотите?» — скажут, и уберут из поля зрения, из картины происходящего то, что сами же и выкинули: идею человеческого восхождения, убрав Советский Союз и коммунизм, и все регуляторы.

Время от времени мне как руководителю театра — а я давным-давно уже взял манеру перед спектаклями коротко о чем-нибудь говорить — мне предстают отдельные человеческие экземпляры, которые считают, что никакого большого различия между какой-нибудь разнузданной дискотекой и театральным зрелищем — нет. И что партнеры с партнершами вполне могут вести себя достаточно фривольно. Обычно на моих спектаклях это одиночные горькие обнаружения, по отношению к которым я веду себя достаточно жестко. В театре «На досках» не разговаривают по мобильным телефонам, в театре «На досках» этой фривольности нет.

Однажды возмущенные молодые люди, абсолютно убежденные, что они правы, начали кричать, уходя из зала, откуда я их попросил выйти, что это всё — «гестапо». Я ненавижу гестапо, вообще ненавижу всё, связанное с фашизмом, но тут мне почему-то даже не было так горько услышать эти слова. Потому что я вдруг понял: если это превратится из отдельных случаев, на которые можно было бы, казалось, не обращать внимание, в массовую стилевую манеру, мейнстрим, то потом эта манера будет развиваться.

Сначала крайние формы легкомыслия и разболтанности будут осуществляться в зале отдельными персонажами, потом они станут более или менее общими, потом эти псевдозрители, перепутавшие, повторяю, самые разнузданные варианты дискотек с культурными мероприятиями, потребуют, чтобы на сцене происходило что-нибудь им понятное, то есть такое же. Потом будет сказано, что они же потребители, деньги заплачены — так будьте добры… И когда этот маховик раскрутится, то что, простите, — говорю с ужасом, горечью и внутренними колебаниями — кроме прямых ударов кулаком в лицо сначала, а потом выстрелов на поражение, что можно будет противопоставить этому апокалипсису? Что? Его нельзя допускать! Я вовсе не восхваляю жесткие меры, а говорю, что они отвратительны, но что будет тогда сделано, скажите?

Я начал это обсуждать, выразив надежду, что это всё не относится к крупным классическим театрам. Мне сказали: «Да там еще хуже всё происходит!» Я еще помрачнел. А потом мне стали говорить: «Так это всё смерть культуры в объятиях информационного общества. Где интернет, там нет культуры, она уничтожается, она уничтожается вместе с институтом критики. Когда государство этому потакает, а оно должно этому противостоять — что тут можно сделать?»

И тогда я спросил у тех, кто мне это говорит: «Скажите, пожалуйста, а вы представляете себе общество с умершей культурой как основным регулятором? Вы же понимаете, что туда входит не только хождение в театр, туда входит очень многое. А какие будут регуляторы при этом одичании?»

И это же не просто варвары. Когда революционные матросы, конечно, представляющие собой вариант обновляющего варварства, приходили в Московский художественный театр после революции, то там капельдинеры, гардеробщицы и прочие довольно быстро отучали их, очень вежливо, от того, чтобы лузгать в зале семечки. Революционные матросы приходили для того, чтобы занять территорию прежней господствующей культуры. Они хотели туда.

Мой отец, приехавший из глухой деревни, ходил на галерку МХАТа по десять, пятнадцать, двадцать раз. Через пять лет после приезда в Москву мой отец уже владел культурным контекстом достаточно тонко. Царская старорежимная профессура передавала это студентам, а студенты эту профессуру уважали, потому что Ленин сказал: «Учиться, учиться и учиться». А учиться можно было у них. И достаточно было получить у них «неуд», чтобы, так сказать, все возможности восхождения по этой лестнице развития были бы сняты, а хотелось туда!

Сейчас же картина другая! Сейчас весьма сомнительная элита варваризируется, опрощается, доходит до дикости так же, как низы. Да низы чище, чем она! И что же это сулит? Это уже не варварство, а дикарство, соединяемое со всеми этими прибабахами, которые я перечислил: вирусы, бактериология, бактериологическая война, гиперзвуковые ракеты и всё прочее.

Как с этим разбираться? Что тут будет осуществляться, на этом стыке? И неужели же, неужели же всем непонятно, что описанная мною картина: а) очевидна и б) фантастически мрачна? И, наконец, в) ковидные репетиции есть репетиции этого, пока что очень робкие и не до конца эффективные.

Ну, подождем? А это существо сделает еще несколько витков нисхождения в человеческое инферно, которое не есть просто возвращение в царство природы, оно пострашнее — и потом начнем это усмирять? Увидев такие ужасы, после которых окажется, что диктатура не так и плоха? Так, может, для этого и сделано всё? Может, та Железная пята, или тот Великий инквизитор, которые этого в итоге хотят, или тот неонацизм, который вполне себе просматривается за очень многим, включая ковид, — может, он уже и знал, что он делает, когда сначала громил идею нового человека, которая когда-то разгромила его, а потом убирал регуляторы? Может, не для того, чтобы замечательные, так сказать, извращенцы господствовали над всем, это делается? А для того, чтобы потом этих извращенцев в расстрельные рвы отправлять, а миру навязывать такую диктатуру, по отношению к которой, повторяю, обычный нацизм окажется гуманистической затеей? Может быть, так всё это обстоит? Может быть, в этом контексте надо рассматривать ковид с его всеми злоключениями?

Так ли уж фантастична и экзотична эта мысль? А ведь понятно, что она за собой волочет. Но мне кажется, что если рассматривать то, что происходит в России, то и это еще не всё.

Понимаете, меня преследует ощущение, что кто-то осмысленно организует в России XXI века нечто наподобие церковного раскола предпетровской и петровской эпохи. И этот кто-то знает, что делает.

Вот давайте в это всмотримся внимательно.

(Продолжение следует.)