Не успел я вчерне закончить очередную передачу о вакцинах, как произошло нечто, требующее экстренного обсуждения. Это нечто отчасти явлено напрямую. А отчасти… Одним словом, нет никакой уверенности в том, что обезумевшая Украина не дернется, причем достаточно серьезно и с далеко идущими последствиями. У меня есть основания для того, чтобы тревожиться (подчеркну, только тревожиться) по этому поводу. Не более того, но и не менее. Но это дерганье — подчеркиваю, возможное, — оно нам явлено в виде крохотных деталей, собирающихся в единое целое только теми способами, которые навряд ли стоит обсуждать в прямом эфире.

А вот что касается явленного нам открыто, то это просто невозможно не обсуждать. Поэтому вакцины все-таки я дообсужу в самое ближайшее время. А пока об этом явленном нам и очевидно крайне опасном.

Во вторник, 16 марта (по Москве уже 17-го) 2021 года, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден ответил на вопрос журналиста телеканала ABC Джорджа Стефанополуса. Стефанополус спросил Байдена: «Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»

На это Байден ответил: «Yes, I do». Что никоим образом не может быть интерпретировано как выражение сомнения в характеристике, данной американским журналистом президенту России.

«I do» — это прямое подтверждение американским президентом того, что он считает своего российского коллегу убийцей. Это предельно ясный ответ на очень жестко и не случайно поставленный вопрос.

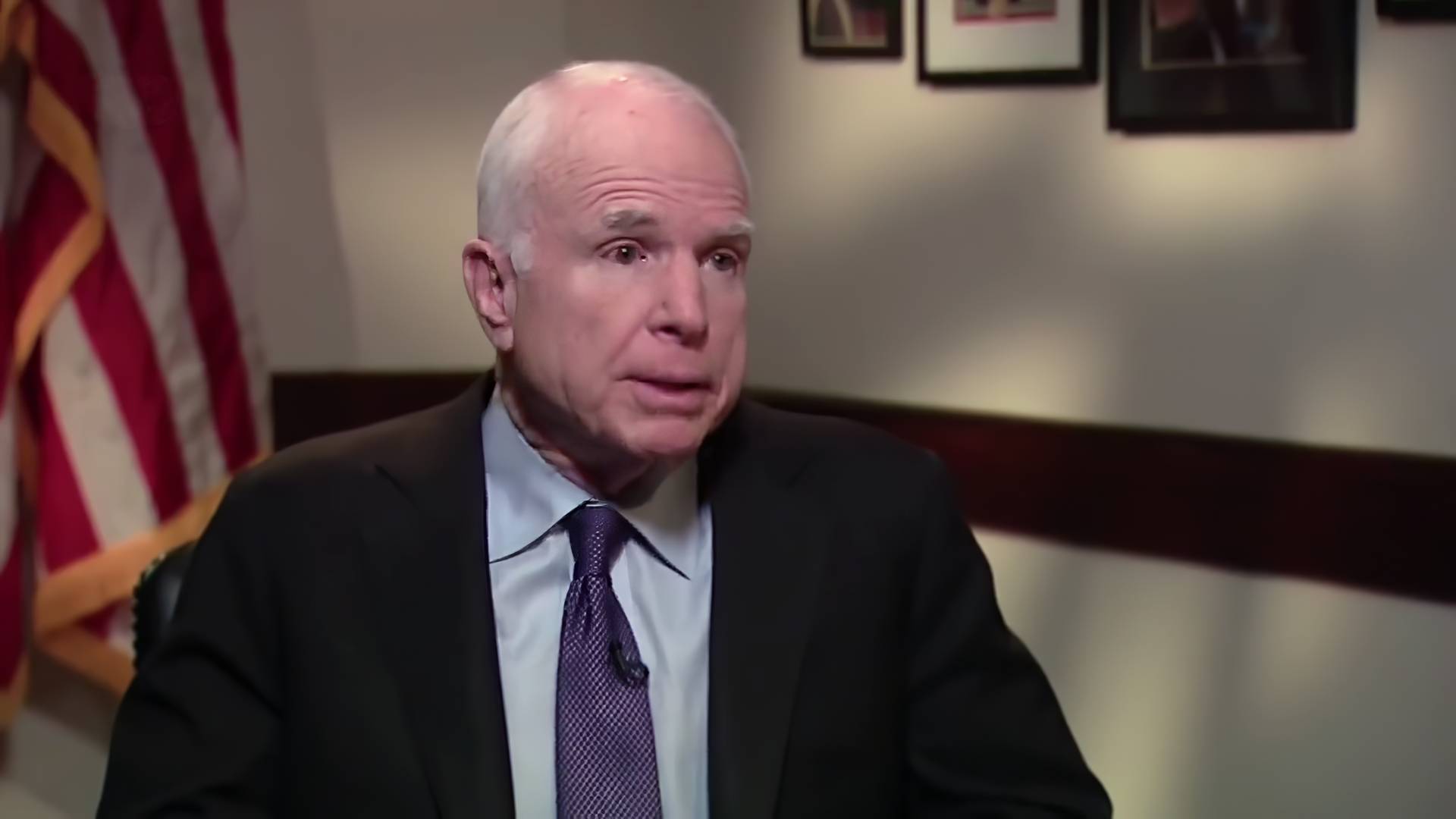

До этого лишь один американский политик дал сходную оценку Путину в интервью, рассчитанном на широкую аудиторию. Этим американским политиком был Маккейн, заявивший, что Путин является убийцей, бандитом и продуктом КГБ. Что с ним невозможно найти общий язык. И что из этого вытекает необходимость вернуться к концепции Рональда Рейгана, основанной на поддержании мира с помощью силы.

Из интервью Джона Маккейна телерадиокомпании Deutsche Welle от 16января 2017 года: «Я вот что думаю. Владимир Путин — убийца, бандит и продукт КГБ, который старается использовать любую ситуацию в свою пользу. Я видел уже трех президентов США: Буша, Клинтона и Обаму, которые верили в то, что с Путиным можно наладить отношения… Но все мы понимаем, кто такой Путин. Нам надо вернуться к концепции времен правления Рейгана: мир с помощью силы. Потому что единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы».

Но Маккейн не был главой американского государства. Кроме того, все понимали, что Маккейн относится к собственным словам с той особой степенью ироничности, которая свойственна крупным политикам, потерявшим надежду на завоевание политического олимпа и поэтому позволяющим себе избыточную экстравагантность. Именно отсутствие надежд на пребывание на политическом олимпе порождает особую экстравагантность таких политиков, Маккейна в том числе. Поэтому допустимой была реакция по принципу: «Ну что взять с такого хулигана! Он и сам-то к своим словам не слишком серьезно относится. Он пытается изображать из себя суперястреба и делать политический бизнес именно на этом. Так что давайте чуть-чуть повозмущаемся, но особого внимания на этого хулигана обращать не будем. Мало ли в каждой стране таких хулиганов».

Нынешний президент США Джо Байден, во-первых, не является записным американским ястребом.

И, во-вторых, он не может позволить себе безответственных выступлений в силу своего пребывания на вершине политического олимпа. Это аксиома американской политической культуры. В главных политических определениях и заявлениях глава американского государства не может бросать слова на ветер. Ему никто это не позволит. Он сам себе это не позволит. И есть очень мощный регулятор под названием «политическая культура».

Все попытки провести параллели между высказываниями записного ястреба Маккейна, упивающегося своей безответственностью, и заявлением ответственного главы американского государства мне лично представляются, мягко говоря, крайне сомнительными.

Никто из американских президентов никогда не называл убийцей ни одного из глав советского или российского государства.

Американская политическая культура не предполагает безответственных высказываний по поводу главы ядерной страны, осуществляемых первым лицом, главою государства.

Американская политическая культура очень серьезно относится к слову «убийца» вообще и особенно к адресации подобного слова главе другого, подчеркиваю еще раз — ядерного, государства.

И, право, стоило бы не отмахиваться от происходящего, не микшировать, а рассмотреть его как некий промежуточный финал весьма впечатляющей эпопеи.

Сначала коронавирусное безумие, которое ослабило позиции Трампа и дало шанс Байдену. Если Байден был очень нужен, а Трамп очень мешал (вопрос: почему был нужен Байден и чему мешал Трамп?), то почему не рассматривать коронавирусную избыточность (о которой уже говорят все подряд, именуя это коронавирусным безумием), как нечто, наносящее удар по Трампу и помогающее Байдену? Рассмотрение такой гипотезы вполне корректно.

Потом выборная кампания, ломающая все каноны и вопиющим образом компрометирующая американскую политическую систему, — для чего? Для победы этого самого Байдена. А зачем нужна победа такой ценой? Не для того ли, чтобы организаторы победы могли предъявить сомнительному победителю некий счет за свои неслыханные услуги? И сказать, что счет должен быть оплачен. Что в противном случае может начаться, например, приглядывание к шалостям лица, не желающего оплачивать этот счет? Например, к украинским шалостям.

Если такая смелая гипотеза справедлива — что тогда? Тогда можно задаться вопросом: «Не для того ли неслыханным образом поставили на уши весь мир, навязав ему коронавирусное безумие, и неслыханным же образом скомпрометировали драгоценную для компрометаторов американскую политическую систему, чтобы в итоге услышать это самое «Yes, I do»? Все эти триллионы, все эти безумия, все эти конвульсии, все эти деструкции — не для того ли нужны были, чтобы услышать «Yes, I do»? А вот это «м-м-м-м» (которое Байден произносит перед тем, как дать ответ на вопрос о том, убийца ли Путин. — Прим. ред.) означает: «Ну, всё-таки тянут из меня это клещами. И не могу я это не сказать, понимая при этом, что за такие слова придется отвечать, что эти слова только запускают некую машину».

Конечно, дело тут не в самом «Yes, I do», а в том, что оно запускает. Но если и впрямь это «Yes, I do» далось столь дорогой ценой, то и запускать оно должно что-то дорогостоящее. Каковым, очевидно, является объявление России прямой и явной экзистенциальной угрозой Соединенным Штатам Америки. Что позволяет приравнять Путина, например, к генералу Касему Сулеймани. Или Саддаму Хусейну. Или Фиделю Кастро.

Кстати, 18 марта 2021 года пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заявила о том, что президент США не сожалеет о своем высказывании. И что в той стратегической линии, которая вытекает из этого высказывания, Байден (цитирую Псаки) «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях». Не будет сдерживаться в каких именно действиях?

Президент США Джо Байден находится отнюдь не в лучшей физической форме. Поэтому штаб Байдена не может позволить Байдену каких-либо импровизаций. А Байден слишком хорошо понимает необходимость согласовывать с этим штабом не только каждое слово, но и каждый жест. А коли так, то впору говорить об объявлении путинской России войны на уничтожение.

Такова моя оценка произошедшего. Она, конечно, базируется на тех представлениях об американской стратегии, которые я накапливал в течение тридцати лет занятий политикой и политической аналитикой. И мне могут сказать: «Мы, в отличие от Вас, следим за американскими выходками в режиме реального времени. Мы постоянно взаимодействуем с нынешней американской элитой, опять же, в режиме реального времени. Мы понимаем, что эта элита — не чета всяким там бжезинским, олбрайт и киссинджерам, которых Вы знаете. И, исходя из этого, категорически отвергаем избыточную серьезность Вашей оценки какого-то там, видите ли, «Yes, I do».

Ну, что на это ответить?

Во-первых, для того чтобы проигнорировать мою оценку, лицам, облеченным определенными полномочиями, не надо даже ссылаться на свою избыточную компетентность. Эти лица находятся при исполнении обязанностей. И одно это позволяет им игнорировать чьи угодно оценки. Как говорят в таких случаях, положение обязывает. Их положение предполагает полноту их ответственности за внешнюю политику. А такая полнота ответственности невозможна в отсутствие безусловного права игнорирования чьих угодно оценок. И ориентации только на свою политическую интуицию, которая всегда играет решающую роль вдобавок к информированности. Вот только об ответственности в таком случае нельзя забывать. Потому что речь идет, говорю без всякой патетики, буквально о судьбе твоего народа и человечества.

Во-вторых, я считаю, что президент России Владимир Владимирович Путин ответил президенту США Джозефу Байдену очень убедительно. Путин всегда убедителен, когда говорит от себя. Отвечая Байдену, он говорил от себя. И в его ответе была и правильная ироническая выверенность каждого слова, и убедительность интонации. При том что последнее имеет решающее значение в подобного рода полемике.

И, в-третьих, вся нынешняя российская внешняя политика, вся нынешняя российская политика вообще, всё российское бытие в каком-то смысле вторичны по отношению к чему-то очень трудно определяемому. К некоему неписанному закону, задающему правила отношения к любым событиям и высказываниям, правила поведения, способ жизни и все прочее. Все это задается чем-то очень трудно определяемым и ужасно важным.

Я дерзну назвать вот этот неписанный и всё определяющий закон стилем эпохи.

Можно ли, столкнувшись с мощнейшим вызовом своему существованию, резко изменить этот стиль? Не знаю. То есть, в принципе, все возможно. Изменил же свой стиль один религиозный деятель, увидев свет на пути в Дамаск.

Но вряд ли трезвый анализ тенденций и возможностей должен осуществляться путем возведения данного нетривиального события под названием «свет, который увидел Савл по пути в Дамаск», в норму нынешней политической деятельности. Гораздо более продуктивным мне представляется обсуждение того, что, собственно говоря, представляет собой стиль эпохи — этот трудноулавливаемый регулятор поступков, судеб, оценок, отношений.

Трудно внятно сформулировать, что такое стиль эпохи. И еще труднее описать, как именно он властвует над сознанием и деятельностью. Но поскольку именно этот стиль определит очень многое, в том числе и судьбу России, то я постараюсь поделиться тем, что позволяет мне говорить об определяющем значении этого загадочного фактора под названием «стиль эпохи».

Поделиться этими ощущениями я могу, только приводя эпизоды, взятые из собственного опыта и представляющиеся мне существенными для понимания фундаментальных процессов.

Рассмотрение таких примеров методологически оправдано, лишь поскольку речь идет о так называемом феноменологическом исследовании действительности.

Перед тем как перейти к нему, считаю необходимым оговорить, что мое определение феноменологического метода как метода (внимание!), отсылающего к конкретным примерам, чье значение выходит за рамки конкретики, — не является, конечно же, общепринятым. Но что оно при этом не слишком сильно расходится с теми определениями, которые были базовыми в эпоху, когда интеллектуализм вообще и феноменология в частности еще не до конца были отодвинуты на политические задворки.

Ну, а теперь перехожу к тем примерам, которые, будучи конкретными, как я убежден, имеют и обобщающее, то есть феноменологическое, значение.

2014 год. Российская общественность крайне впечатлена безумием украинских правосеков. При этом на либеральную российскую общественность безумие украинских правосеков производит двойственное впечатление.

С одной стороны, наша либеральная общественность восхищена этим безумием. Она видит в нем демонстрацию свирепой, желанной для нее антипутинской силы.

С другой стороны, наша либеральная общественность этим безумием напугана. Потому что оно уж слишком явно носит специфически погромный характер, пробуждающий в спящем подсознании нашей либеральной общественности очень мрачные архетипы.

Находясь под этим двойным впечатлением, представители нашей либеральной общественности, имеющие к власти гораздо большее отношение, нежели я, с придыханием спрашивают меня: «Неужели Вам не страшно?»

При этом речь идет о полукомических шествиях бандеровцев, которые могут держать строй, только положив руки на плечи стоящему впереди. И вот мне говорят: «Посмотрите, какой могучий строй, какая суровость и свирепость. Боже мой, неужели Вам не страшно! Это же так страшно!»

Говорящие это высокоинтеллектуальные граждане далее разводят руками и заявляют, что нет ничего, что можно было бы противопоставить несимпатичному для них желанию крайней части российских либералов выступить в день признания Крыма Россией с уличным шествием в поддержку бандеровской Украины. То есть в поддержку того, что их так страшит, — вот этих шеренг, колонн мерзавцев, кладущих друг другу руки на плечи.

Понимая всю опасность ситуации, при которой уличная монополия будет находиться у пробандеровских российских либералов, я предлагаю движению «Суть времени» и широкому фронту антибандеровских сил организовать альтернативное уличное шествие. А поскольку ахи и охи по поводу страшной донельзя бандеровской способности ходить строем, положив руки на плечи впереди идущего, приобретают уже гомерический характер, то я предлагаю «Сути времени» провести тренировку в течение нескольких дней и пройти впереди всего шествия в поддержку присоединения Крыма строем, не держась за плечи впереди идущего.

Совершенно ясно, что такое шествие мужчин и женщин, одетых в красные куртки, зачастую вообще не имеющих опыта строевой подготовки, не может быть слишком впечатляющим. Но худо-бедно — это не то же самое, что ходить, держась за плечи впереди идущего.

Мое предложение получает широкий отклик. «Суть времени» начинает тренироваться. И в назначенный день происходит не одно шествие пробандеровских по сути своей российских ультралибералов — а два шествия. При этом «Суть времени» действительно идет строевым шагом впереди разношерстных колонн сторонников присоединения Крыма к России.

Более или менее дисциплинированные люди численностью около двух тысяч человек идут впереди десятитысячной демонстрации строевым шагом под песни Великой Отечественной войны… Казалось бы, что тут особенного? Но, боже мой, что началось! И крики про готовящийся переворот, и такие обсуждения одежды марширующих, которые уместны разве что при написании отчетов о посещении дома моделей. И просто надрывные вопли: «Как ужасно, как отвратительно!» Иначе говоря — как это противоречит стилю эпохи!

Хотелось бы еще и еще раз оговорить, что апелляция к каждому из приводимых мною конкретных воспоминаний порождена только одним — попыткой всмотреться в то загадочное и весомое, что трудноуловимо и является по сути своей именно стилем эпохи.

С точки зрения моей аналитики стиля, весьма существенна одна, казалось бы, микроскопическая деталь. Перед началом шествия, в котором принимали участие очень разные силы, имела место попытка определенных представителей властной элиты поместить впереди колонн, шагающих строевым шагом, причудливо одетых людей с гармошками. Свое намерение представителям властной элиты исполнить не удалось, потому что мы это пресекли. Сперва мы посчитали желание «усилить» нас гармошкой буквально провокацией.

Но это было грубой ошибкой! Потому что такое желание было именно стилевым. Данные представители властной элиты хотели нам помочь, украсить наше шествие, придать ему должный характер — характер той праздничности, которая и является стилевой основой современной жизни. И которая в том, что касается уличных шествий, конечно, взята взаймы у американцев с их красочными праздничными парадами.

Вопли об ужасности нашего шествия носили прежде всего стилевой, то есть наиболее фундаментальный характер. Ибо суть современной постсоветской эпохи в жизни России — надсадная праздничность, являющаяся выражением нутряного представления о смысле жизни. Того представления, которое свойственно разным слоям постимперского общества в силу переживания краха империи и всего, что вытекает из этого краха. Но, конечно же, наиболее это праздничное безумие желанно для тех слоев, которые смогли превратить крах империи в праздник собственного самоутверждения. А такое превращение краха в праздник, как все понимают, надеюсь, даровано было в наибольшей степени именно так называемым браткам. С их специфическим ощущением праздника. «Праздника хочет душа», — говорил пророчески криминальный герой фильма Шукшина «Калина красная». Он же расшифровывал само понятие праздника, говоря о том, что устроит «бордельеро», «разбег в ширину». Во исполнение его желания метрдотель ресторана, собрав определенную публику, докладывает своему спонсору, что «народ для разврата собрался».

Кто-нибудь считает, что нынешние московские тротуары или безобразные арки, закрывающие великие памятники на определенные, особо праздничные периоды нашей жизни, являются случайностью? Что они не раскрывают суть нынешнего бытия, природу его основных регуляторов, они же — стиль эпохи.

Не торопитесь пренебрегать деталями. Всмотритесь в них повнимательнее. Потому что именно в них кроется существо стратегии, большой политики, многого из того, что определяет характер жизни и определит, по-видимому, наше будущее в большей или меньшей степени.

Недавно прошла странная дискуссия о памятниках — надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку, или надо там поставить памятник Александру Невскому. Дискуссию быстро свернули. Но интерес представляет не сама дискуссия, а то, что сквозь нее просвечивает. А просвечивает сквозь нее все тот же самый стиль эпохи.

Давайте обсудим не злодеяния или подвиги Дзержинского и не фигуру Александра Невского, а то, чем отличается реальный памятник Дзержинскому, который снесла в 1991 году обезумевшая толпа, от, например, того памятника Владимиру Великому, который стоит у Кремля.

Мы же прекрасно понимаем, что на месте памятника Дзержинскому в этом фантастическом варианте («давайте-ка поставим там Александра Невского») будет поставлен примерно такой же памятник Александру Невскому, каким является памятник Владимиру Великому. И в этом смысле уже будет не важно, кому поставлен памятник. Да хоть Сталину. Потому что в каком-то смысле стиль важнее содержания. Это будет очень плохой памятник. Такой же плохой, как многие другие. И в этом был бы вопиющий контраст памятнику Дзержинскому, который все, даже те, кто ненавидит Дзержинского, считают хорошим памятником, и это очевидно.

Мне пришлось участвовать в беседе на тему о том, являются ли сталинские высотные здания ампиром или классицизмом. Дискуссия была вообще-то достаточно беспредметная. Потому что ампир — это и есть высокий поздний классицизм. Но, будучи беспредметной, она не была бессмысленной. Потому что мои оппоненты неслучайным образом возмущались самой возможностью отнести сталинские высотки к так называемому классицизму. То есть к стилю, порожденному тем экстазом государственности, который превращает эту самую государственность из институциональной оболочки в дух, пронизывающий все общественное бытие. Это не корочка на апельсине, а это нечто, проникающее вглубь всего. Это нечто есть страсть по государству, и в этом суть классицизма.

Представьте себе, что реакция на высказывание Байдена определялась бы таким классицистским стилем. В этом случае она была бы одна. А раз стиль эпохи другой, то и реакция другая. И, будучи оптимальной в пределах стиля, она абсолютно не обязательно является в полной степени адекватной сути происходящего.

Кому-то покажется странным проведение параллелей между типами политической реакции на крупные высказывания и арками, загораживающими памятники, а также отдельными памятниками и так далее. А я так считаю, что только такая параллель раскрывает что-то неуловимое и при этом крайне существенное в нашей действительности.

Реакция сталинского МИДа на заявление о том, что Сталин — убийца, определялась бы в том числе и теми особенностями стиля, который демонстрировали сталинские высотки, если речь идет о позднесталинском МИДе. Эта реакция могла бы быть сколь угодно сдержанной, но она была бы классицистской. То есть чем сдержаннее, тем серьезнее — это главное — и жестче.

А теперь в здании эпохи сталинского классицизма сидит МИД эпохи праздничных арок, загораживающих великие памятники. И что бы этот МИД ни предпринимал, ни говорил, он является во всем предпринимаемом не только заложником позиции политического класса (что тоже немаловажно), но и заложником стиля. А место своего пребывания этот самый МИД хотел бы считать не памятником классицизма (а то, глядишь, там стены начнут каким-то своим веянием что-то не то подсказывать), а памятником ампира. Как-то, знаете, поближе к арочкам, ресторанам и всему прочему.

И ведь не мне, а людям, вполне чувствительным к нынешним веяниям, почему-то ужасно важно отнести эти самые сталинские высотки, да заодно и всю эпоху, не к классицизму, а к ампиру. Притом что, повторяю еще раз, это смешно, казалось бы, ампир и есть позднее проявление высокого классицизма. Но нет! Ампир — это, знаете ли, что-нибудь хоть чуть-чуть праздничное. А классицизм — это слишком сурово и беспразднично. И, как бы сказал герой Шукшина, «слишком стремно».

Вот и начинается разговор о том, какие завитушки на колоннах — хотя на высотках этих завитушек просто нет. Это празднословие? Ой, ли?! По сути, это вопрос о том, как относиться ко всему происходящему, включая заявление Байдена. С чем сообразовываться, с каким почти неуловимым и всепроникающим стилем эпохи, который, подчеркну еще раз, диктует очень и очень многое.

Поскольку я не только не медик, но и не архитектор, то внедряться в детали архитектурных стилей мне не хочется. Замечу только, что на сталинских высотках, я уже сказал об этом, нет вообще никаких колонн — ни коринфских (якобы ампирных), ни дорических, ни с завитушками, ни без завитушек. Поэтому причем тут ампир — вообще не понятно. И, кроме того, большой стиль (а вот это для меня существенно!) не определяется архитектурой в собственном соку. Он определяется тем или иным ведущим культурным обстоятельством.

Для классицизма этим ведущим культурным обстоятельством являются произведения Корнеля и Расина, в которых нет «завитушек». Но в которых все пронизано пафосом государственности от начала и до конца. Частное побоку, важно только государственное. «У меня есть государственный долг? Плевать на Химену! Я иду туда, куда должен идти».

Да, дальше начинается разговор об архитектуре, ну и что? В Версале завитушки были. А у Корнеля и Расина их не было, и это определяло стиль эпохи. Завитушки в Версале не меняли вот этот классицистский государствоцентрический стиль эпохи короля Людовика XIV — эпохи короля-солнца.

Что же касается сталинской эпохи, то для нее не литературные произведения и не архитектура все определяют. Для нее — я убежден в этом — все определяют могильные памятники. Сходите на Новодевичье кладбище и посмотрите, что изображено на надгробиях сталинской эпохи, являясь выражением всего большого сталинского стиля. У танкистов изображены танки, у хирургов — скальпели и так далее. Это — а не плачущие ангелы. А на одном из памятников уже 1990-х, на очень большом надгробии, я видел невероятно трогательную короткую надпись: «От братвы и матери» — прямо так на стеле написано. И это ведь тоже черта времени.

Квинтэссенция сталинского стиля и советского стиля вообще — «мое деяние» как нечто, пробивающее даже могильную землю, как нечто, попирающее смерть и прямо связанное с государством и обществом, со служением будущему. И тут классицистское единство футуриста Маяковского и создателей сталинских высоток не вызывает сомнений.

В наших жилах —

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки и в другие долгие дела.

Это из стихотворения «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».

Маяковский — футурист. И тут всё то же самое, что в надгробьях сталинской эпохи или в контурах сталинской высотки. «Чтобы, умирая, воплотиться…» — вот что такое сталинский классицизм. И в этом величие и эпохи, и личности Сталина.

Все попытки приписать Сталину гульбу, гедонизм и прочее были попытками с заведомо негодными средствами. Личный сталинский аскетизм очевиден. И он осуществлял определенное аскетическое сдерживание того, что уже к началу 1950-х годов сдерживать становилось все сложнее.

Над фразой Сталина о том, что по мере движения к социализму происходит обострение классовой борьбы, глумились все, кому не лень. В известном бардовском фольклоре герой, невинно попавший в лагерь, так комментировал свое местонахождение: «Я это всё, конечно, понимаю как обостренье классовой борьбы».

Все издержки этого вполне реального обострения классовой борьбы мне, как внуку расстрелянного, хорошо известны. И воспевать концепцию обострения классовой борьбы я не намерен. Но я понимаю природу того, что выразил Сталин. Я понимаю степень серьезности его теоретического и экзистенциального построения. И глубину его экзистенциального отчаяния, породившего в конце жизни слова о том, что буржуазного реакционного класса, конечно, в общем-то, и нет, «но остались живые люди». И они таки остались.

Родители моего отца были очень бедными крестьянами из очень бедной кавказской деревни. Бедность этой деревни я помню по раннему детству. Отец, будучи доцентом и имея достаточные возможности, сначала вез меня и мать отдыхать на черноморское побережье Кавказа, а потом мы ехали в деревню, где жили его родители. Контраст был колоссальный.

В деревне, куда мы приезжали, отца очень уважали не только за растущие достижения (отец вскоре из доцента стал профессором, доктором наук, заведующим кафедрой), но и за то, что он до старости лет не просто помогал матери деньгами (отец его умер раньше), но и участвовал, приезжая, в сельскохозяйственных работах — косил, крыл крышу.

Постепенно кавказская деревня наращивала свое благосостояние. Причем она делала это достаточно стремительно. Отец тревожился, что процесс наращивания благосостояния может породить у его односельчан или более продвинутых родственников, живущих в маленьком провинциальном кавказском городке рядом с селением, желание воспользоваться содействием своего выдающегося соседа и соплеменника при поступлении детей в институт. Такое содействие в ту эпоху именовалось «блатом». Поэтому отец запирался в доме своей матери, моей бабушки. Отец отца, мой дедушка, умер в 1950-е, а бабушка — уже в застойную эпоху. Кстати, после того, как мать умерла, отец ни разу не приехал на свою малую родину. И это не было случайным стечением обстоятельств.

Ну так вот, мне приходилось по поручению отца сглаживать неудобства, порождаемые его отказом участвовать в каких бы то ни было праздничных трапезах. Я в них начал участвовать лет этак с пятнадцати. И был вполне любезно принят местной кавказской молодежью.

В каком-нибудь 1964 году, то есть в самом начале брежневской эпохи, я очень впечатлился (причем на всю жизнь) беседой с одним молодым человеком из провинциального городка рядом с отцовской деревней. Я критиковал молодого человека, который был старше меня, за то, что он соглашается быть скромным продавцом в маленьком магазине, соглашается на скучную бесперспективную работу.

Отвечая мне, молодой человек сказал: «Серго-джан (так меня называли), у меня есть один приятель в Тбилиси, тоже скромный продавец, ему, хороший день или плохой — не важно, надо тисячу рублей в карман положить. Тисячу, понимаешь?»

Сообщив мне об этом фантастическом обстоятельстве (мой отец, будучи завкафедрой, получал 500 рублей в месяц), молодой человек добавил: «Есть на что погуляться, слушай!»

Я ответил молодому человеку, что это омерзительное кавказское разложение, которому надо положить предел. И что в Москве всё не так.

Молодой человек мне ответил: «Ты знаешь, как мы уважаем твоего отца, мы и тебя так уважаем. Мы вас почитаем как умных людей. Поэтому очень прошу большой прощений за то, что я сейчас скажу, но я должен это сказать: ты очень глупый человек, если считаешь, что в Москве гуляются меньше, чем у нас. Там гуляются гораздо больше».

Повторяю, шел 1964 год.

В 1987-м мой научный руководитель предложил мне съездить на Иссык-Куль и проверить деятельность местного геофизического филиала. При этом рекомендовал взять с собой жену и дочь, разумеется, за свои деньги. И как-то их познакомить с тамошними замечательными красотами природы.

Я согласился. В городе Пржевальске внезапно возникла проблема с гостиницей. Но мне не составило труда (к тому времени театр «На досках» был уже достаточно известным) договориться о помощи с женщиной, отвечавшей за идеологию в этом провинциальном городе, объяснив ей творческие мотивы моего приезда в их захудалую провинцию. Женщина позвонила в гостиницу, сказала что-то властным голосом, и мне предоставили (опять же, конечно, за деньги) хороший номер с разбитыми стеклянными дверями, разделявшими спальню и столовую. Речь шла о номере класса «люкс», который я оплатил. Дочь моя называла этот номер «люк».

Проживая в «люке», мы, после того как я проинспектировал геофизический филиал, съездили на автобусе на другую, не курортную сторону Иссык-Куля, а потом надо было возвращаться на курортную сторону этого озера, где мы собирались провести еще двое суток в одном из домов отдыха.

Мест в автобусе не оказалось. Я позвонил своей знакомой, отвечавшей за идеологию. Она позвонила директору автобазы. Но, в отличие от гостиничного случая, где мне предоставили бронь, тут все было безрезультатным. Я всё же побудил женщину, занимавшую высокое партийное положение в захолустье, надавить на директора автобазы (в подобных случаях я умею проявлять убедительность, а выбраться из Пржевальска было необходимо по многим причинам), женщина надавила на директора автобазы. Он меня принял, но принял крайне холодно.

Когда я сказал ему, что мне очень надо уехать и что за ценой я не постою (это было важно), он сразу же расцвел, потеплел донельзя, спросил, какие места мне нужны — вот у этого окна, у другого окна, к концу автобуса или впереди, вот так будет лучше видеть горы, так — озеро. Потом он пояснил свою позицию. «Я, — сказал он, — и этой женщине, и ее шефу (имелся в виду первый секретарь) уже за все заплатил на год вперед. Я эту автобазу купил. Я деньги им отстегнул. И теперь я должен отбивать заплаченные деньги. Эта автобаза теперь моя, она у меня на откупе. Если я начну брать по их звонкам пассажиров, ничего не получая, я разорюсь. А главное, это неправильно. Я же уже ее откупил. Я за все заплатил, понимаешь? И потому у них теперь есть одно бесплатное транспортное средство — их персональные „Волги“, всё».

Сказано это было очень жестко и властно. Директору автобазы тоже хотелось «погуляться», но уже в других масштабах, чем тому парню. Но это всё одно и то же. И не одному этому директору хотелось «погуляться», а очень и очень многим.

А мне и в 15 лет, когда я говорил с желавшим «погуляться» молодым человеком, и в 37 лет, когда я говорил с этим директором автобазы, и в других случаях — было одинаково ясно, что либо это «погуляться» обернется чудовищными последствиями (которыми оно и обернулось), либо нужен полноценный террор, почище сталинского. И было понятно, что никого, кто не только сможет осуществить этот террор, но и готов помыслить о нем во имя возвращения к аскетизму, нет и в помине. Никто к нему не хочет возвращаться. Ясно было и другое. Что советская реальность прекрасна, но она уязвима с точки зрения этого самого «погулянчества».

Вот что Фидель Кастро сказал об этом одному моему знакомому в начале 1990-х, когда тот решил сослаться на советское прошлое, обсуждая будущее российско-кубинских отношений. «Советский Союз, — сказал Фидель, — это самое святое и единственно святое, что хранится в моей памяти. Но это советское святое распяли так, как распяли Христа. И мы живем в другую эпоху. Поэтому давайте обсуждать цены на сахар, не ссылаясь на советское прошлое».

Я такую оценку Фиделя полностью поддерживаю. Но уже Сталину под конец жизни стало ясно, что волны «погулянчества» сокрушат утес благого, умеренного, нормального в высшем смысле слова, достойного советского образа жизни. И неважно, именуются эти волны «буржуазная контрреволюция» или имя им просто «живые люди».

Советский проект мог быть спасен, если бы изначально ставка была сделана на такое преобразование человека, при котором погулянчество было бы в принципе невозможно, ибо в этом человеке были бы раскрыты сущностные качества, исключающие погулянчество. Или же при той перманентной революции, о которой говорил такой небезусловный политический деятель, как Лев Троцкий, явно имея в виду, что волны погулянчества должны сдерживаться волнами красного террора. Сталин решился на одну волну террора. А на несколько он уже не решился. В том числе в 1949 году. А не решился он на это потому, что уже не было субъекта, способного осуществлять подобное перманентно. Это была не партия — он ее сам опустил — и это были не представители спецслужб.

Наоборот, олицетворением сущностной воли к погулянчеству был не кто иной, как Лаврентий Павлович Берия. Вопрос не в его личных качествах, не в стиле поведения этого блестящего, оклеветанного администратора. Вопрос в духе его реформ. Потому что дух его реформ ничем не отличался от духа реформ Маленкова, или Хрущева, или Брежнева с Косыгиным.

По существу речь идет о том, что правящий субъект, лишенный аскетически-орденского характера в силу специфики ленинской и сталинской идеологии, не будучи способным осуществлять аскетическое сдерживание погулянчества, должен заключать с этим погулянчеством какой-то компромисс. Вначале синие конверты, потом некое умеренное попустительство, потом более крупное попустительство. Причем должен быть компромисс не только экономический, но и сущностный.

Вначале об экономическом компромиссе. Он не мог быть устойчивым. И именно разрушение устойчивости этого компромисса породило сепаратистские судороги эпохи Горбачева. «Погулянцы» из Армении и Азербайджана устроили нечто, одинаково отвечавшее их интересам. Я наблюдал это нечто — сотни тысяч ограбленных крестьян, у которых забрали не только скот, сельхозпродукцию и дома, но и накопления, которые они взяли с собой, а также драгоценности. Я написал об этом тогда же. Поскольку шли потоки беженцев, и ограбления надо было осуществлять быстро, то у женщин вырывали серьги из ушей. Я видел потом эти уши. И это касалось двух потоков беженцев — что для меня было особенно горько по понятным причинам. Экономическая прибыль была огромна.

А политическим результатом погулянчества является то, что мы лицезреем. Это наше всё. И, как говорится, еще не вечер. Крах советского проекта породил фактический крах христианства — это понял уже Иоанн Павел II — и всех мировых религий классического типа. Теперь речь идет о прямо заявленном крахе патриархального язычества и патриархального общества и о триумфе язычества темноматриархального. Все приметы этого триумфа налицо. Когда я начинал это предсказывать, мне самому собственные прогнозы казались слишком смелыми. А теперь они все сбылись. И выяснилось опять-таки, что действительность может оказаться смелее любых прогнозов.

Но перед тем как обсуждать эту действительность, я бы хотел осуществить еще один загляд в советскую эпоху, где всё это началось.

(Продолжение следует.)