Есть эпохи относительной стабильности, в которые люди искренне верят в то, что эта стабильность, что называется, навсегда или по крайней мере надолго. Для СССР такой эпохой, конечно же, была эпоха Брежнева. В постсоветской России аналогичной, хотя и совсем иной, является путинская эпоха.

Люди, живущие в эпохи относительной стабильности, могут эту стабильность проклинать, именуя ее «застой» или «стабилизец». А могут и прославлять, восклицая о горделивом величии или о том, что «наконец-то, встаем с колен». Но и проклинающие, и восхваляющие такие эпохи люди едины в своей уверенности в том, что «это всерьез и надолго». И когда подобное «всерьез и надолго» вдруг начинает рушиться, они ищут чаще всего источник этого обрушения в чьих-то происках или чьей-то тупости (в последнем случае речь идет, конечно, о власти).

Один из тех, кто судорожно искал в период перед февралем 1917 года ответ на вопрос о природе царской контрпродуктивности, — Павел Николаевич Милюков. Милюков — это русский политический деятель, историк и публицист, лидер Конституционно-демократической партии (она же — партия кадетов), министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году.

В преддверии крушения Российской империи Милюков произнес с трибуны Четвертой Государственной думы свою знаменитую обличительную речь, в которой рефреном звучали слова «Глупость или измена?».

В этой речи, в частности, говорилось о том, что «во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли бы сделать, как поступать так, как поступало русское правительство».

Разбирая далее предательскую роль одного из крупных чиновников той эпохи, Манасевича-Мануйлова, Милюков говорит:

«Почему этот господин был арестован? Это давно известно и я не скажу ничего нового, если повторю то, что вы знаете. Он был арестован за то, что взял взятку. А почему он был отпущен? Это, господа, также не секрет. Он заявил следователю, что поделился взяткою с председателем Совета Министров».

Разбирая дальше связку между Манасевичем-Мануйловым, Распутиным и Штюрмером, который был и обер-камергером Императорского двора, и председателем Совета Министров, и какое-то время министром внутренних дел, а потом — министром иностранных дел, Милюков цитирует передовую статью в одной из иностранных газет, в которой говорится о том, что «как бы ни обрусел старик Штюрмер, всё же довольно странно, что иностранной политикой в войне, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец».

Далее Милюков обсуждает действия немецкой партии в России и, наконец, выходит на тему «глупости или измены». Этот выход осуществляется таким образом. Милюков вначале цитирует одного из членов Совета Министров, который, услышав, что Государственная дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник!» Считается, что эта фраза была сказана военным министром Российской империи Д. С. Шуваевым, который был обвинен в шпионаже в пользу Германии.

Процитировав Шуваева, Милюков развивает тему: «Господа, предшественник этого министра был несомненно умным человеком, так же, как предшественник министра иностранных дел был честным человеком. Но их теперь ведь нет в составе кабинета. Так разве же не всё равно для практического результата, имеем мы в данном случае дело с глупостью или с изменою?»

Далее Милюков неоднократно воспроизводит это же вопрошание:

«Когда со всё большею настойчивостью Государственная дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать — значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена?.. Когда на почве общего недовольства и раздражения власть намеренно занимается вызыванием народных вспышек — потому что участие департамента полиции в последних волнениях на заводах доказано, — так вот, когда намеренно вызываются волнения и беспорядки путем провокации и притом знают, что это может служить мотивом для прекращения войны, — что это делается, сознательно или бессознательно?»

Далее Милюков говорит: «Нет, господа, воля ваша. Уж слишком много глупости».

Я мог бы и дальше цитировать эту речь. Или сопоставлять ее с различными высказываниями весьма неглупых людей, которые в преддверии Великой французской революции изумлялись по поводу столь же странного поведения французского короля Людовика XVI и французского двора, руководимого его супругой Марией-Антуанеттой.

И, наконец, я мог бы всё это сопоставлять с тем, что происходит сейчас на наших глазах. Но моя задача совершенно в другом. Она в том, чтобы обнажить сущностную неправоту и русского предреволюционного вопрошателя Милюкова, и аналогичных предреволюционных французских вопрошателей. Причем я намерен это осуществлять не с помощью собственных логических и психологических рефлексий, а опять же с помощью цитирования.

На этот раз я процитирую французского политического деятеля, лидера Консервативной партии порядка, Министра иностранных дел Франции в 1849 году Алексиса де Токвиля (1805–1859), чей прадед Кретьен де Мальзерб (1721–1794) был одним из адвокатов на суде над Людовиком XVI и поплатился за это жизнью, став жертвой якобинского террора.

Будучи аристократом, чьи предки яростно боролись против Французской революции, Алексис де Токвиль критиковал старый порядок в своей книге «Старый порядок и революция». Книга эта известна меньше, чем основная работа Токвиля «Демократия в Америке». Но, на мой взгляд, она является самым глубоким исследованием данного выдающегося мыслителя.

Вот что противопоставлял вопрошаниям о глупости или измене Алексис Токвиль в этом своем глубоком исследовании: «Французская буржуазная революция останется лишь темным местом для тех, кто не захочет видеть ничего, кроме нее; свет, способный ее прояснить, надо искать во времени, которое ей предшествовало (вдумаемся, насколько эта мысль глубже криков Милюкова и прочих аналогичных псевдоинтеллектуалов — С.К.). Без четкого представления о старом обществе, его законах, его порядках, предрассудках, его убожестве и величии никогда не станет понятно, что же делали французы в течение шестидесяти лет, последовавших за его падением».

Я никогда не мог понять, почему эта концепция, высказанная Токвилем, так трудно входит в чьи-либо головы, почему ее не применяют ни при анализе французской революции 1789 года, ни при анализе русской революции 1917 года, ни при анализе псевдореволюции, именуемой «перестройка и ельцинизм», ни при анализе нынешних оранжевых раскачек.

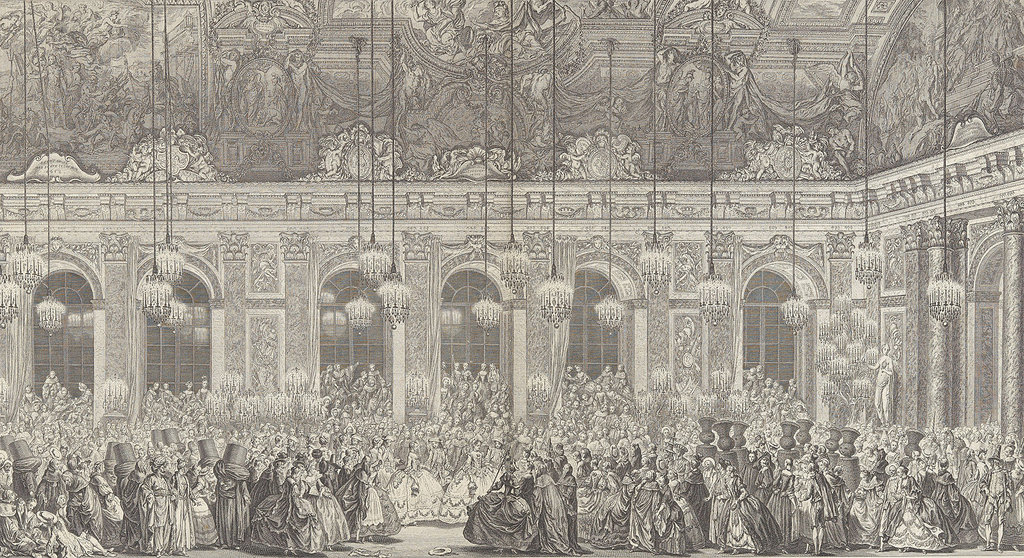

Ведь Токвиль, обсуждая старый порядок, имеет в виду не всю историю Франции и даже не всю историю феодальной Франции, и даже не весь французский абсолютизм. То есть он всё это обсуждает и правильно делает. Но нас, читатель, интересует, конечно же, некий «галантный век», он же — Ancien Régime, он же — «старый порядок».

Ancien Régime — это относительно короткий период. Он начался после кончины великого французского короля Людовика XIV, заявившего «Государство — это я» и выстроившего стабильное французское абсолютистское государство, прервав столетие предшествовавшей смуты. Он длился вплоть до Великой французской революции. А апогей его приходился, конечно же, на правление Людовика XV. Главная фаворитка этого короля маркиза де Помпадур, узнав о неудачном сражении при Россбахе, заявила: «После нас хоть потоп» (Après nous le déluge).

Итак, Ancien Régime пришел на смену великому веку короля Людовика XIV. При этом короле, царствовавшем аж 72 года (1643–1715), Франция действительно расцвела, консолидировалась, приобрела новую военную мощь и новый политический вес в Европе, фактически стала европейским континентальным гегемоном и, наконец, вышла на новый уровень экономического развития.

Но под конец жизни успехи Людовика были фактически сведены на нет, Франция перенапряглась в войне за испанское наследство, а решение проблемы преемника было существенно осложнено смертью целого ряда ближайших родственников этого великого короля.

В итоге возникло регентство, причем достаточно сложное, потому что в регентский совет Людовик включил двух своих сыновей, рожденных не от законной королевы Франции, а от фаворитки, маркизы де Монтеспан.

Правление Людовика XIV длилось 72 года и 110 дней. Оно начиналось смутой фронды, оно достигло блеска в своем апогее, и оно имело достаточно мрачный, но величественный конец. А вот потом наступила так называемая галантная эпоха, она же — Ancien Régime.

Наступив, она длилась фактически вплоть до Великой французской революции. Внутри нее и предлагает Токвиль искать причины этой революции.

Чувствуете? Внутри эпохи, а не в отдельных неадекватных поступках тех или иных фигур.

Что же это за эпоха?

Я бы с удовольствием описывал ее характерные экономические и политические черты и обсуждал, относится она к эпохе феодализма или представляет собой странную постфеодальную конструкцию, отличающуюся и от феодализма, и от капитализма. Но цели данного исследования не позволяют мне дать развернутое описание этого странного времени.

Потому что я должен сосредоточиться на одном: на том, что эта эпоха была ярчайшим примером последовательной политизации гедонизма. Что это была эпоха, возведшая культ наслаждения в основной жизненный принцип. Что это была эпоха возведения на пьедестал того, что позже будет названо «модой», и того, что позже будет названо «сексом».

Казалось бы, какая разница между галантностью, исповедуемой в эту эпоху, и средневековой куртуазностью? Но на самом деле, разница очень велика. Конечно, и средневековая куртуазность с ее культом поклонения Прекрасной Даме — явление очень непростое и далеко не столь однозначно позитивное, как считают поклонники Данте и Петрарки.

Но внутри средневековой куртуазности было еще место духовной вертикали, а внутри галантности ей уже места не было. Форма победила содержание. Изящество ужимок и прыжков, сопровождавших вполне похотливые приключения, оказывалось самозначимым. Все эти языки вееров, мушек, цветов, все эти отточенности взглядов, жестов, слов и манер прикрывали собой вполне определенное содержание, в котором сочетались скука и звериная похотливость.

За всем этим просвечивала специфическая инфантильность. Человек «галантной эпохи» не просто боялся старости. Он агрессивно воевал с ней, заявляя о том, что не хочет становиться взрослым. А что значило «становиться взрослым»? Это значило брать на себя ответственность за страну (обсуждаемая «галантность» — удел высшего сословия, которое должно было брать на себя такую ответственность), это значит очень много работать (обсуждаемая «галантность» требовала праздника «нон-стоп»). Это значит высоко ценить продуктивную деятельность (обсуждаемая «галантность» этой деятельности чуралась).

Взрослые инфантилы из аристократии, терзаясь скукой и утоляя ее блудом и развлечениями, хотели превращения жизни в игру, твердо знали, что имеют право жить за счет других, не были способны провести какую-либо жизненную линию, противопоставляя ей постоянные перемены.

В опере Чайковского «Пиковая дама» герой поет: «Что наша жизнь? Игра». Но этот поздний по отношению к «галантной эпохе» герой хотя бы страдает от такого качествования своей жизни и жизни своего общества. И даже если он, приравнивая жизнь к игре, утверждает универсальность и «всегдашность» осуществляемого приравнивания... Что ж, по крайней мере, он явным образом страдает от этого. И это страдание доводит его до самоубийства.

Люди «галантной эпохи» превращали жизнь в игру совсем иначе: радостно, вульгарно и в каком-то смысле даже брутально. А поскольку Франция в эпоху после Людовика XIV была законодательницей общеевропейской моды, то следом за ней шли элиты других стран, дворцы иных государей.

Особо зависимая от каприза государей именно при абсолютизме дворцовая элита «галантной эпохи» не тяготилась этой зависимостью, а придавала ей буквально культовый характер. Соответственно, культом, исповедуемым этой суррогатной элитой, был культ каприза. Каприз государя и мой каприз — вот формула «галантной эпохи». Но там, где правит бал культ каприза, нет места чести, этому единственному духовному стержню военно-дворянского бытия. Потому это бытие разваливается, не порождая на своих обломках иного конструктивного бытия.

Вы скажете — дела давно минувших дней? Полно! Давайте, приглядевшись к «галантно-инфантильному» прошлому, распознаем в сегодняшней жизни нашей его ядовитые семена, они же — семена особого гедонизма, политического гедонизма, гедонизма элитного.

Оговорив вначале, что «рыба только начинает тухнуть с головы, а потом начинает смердеть всё тело этой особой рыбы, чье название — общество».

(Продолжение следует.)