В предыдущей части нашего цикла мы уже начали разговор о Павле Варфоломеевиче Кузнецове — одном из тех крупнейших мастеров ХХ века, художественное наследие которых является лучшим свидетельством лживости насаждаемых в последние десятилетия мифов о чуждости советского реализма «магистральным путям мирового искусства» и «заламывании рук» (А. Ерофеев) художникам при его «насаждении». Мифов, на основании которых, как мы видели, строятся концепции «десоветизаторских» выставок, а в музеях (как выражается нынешний заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков) «убирают коммуняк», заполняя экспозиционные залы более чем сомнительными плодами «антисоветского и постсоветского» творчества.

Внук саратовского садовода, сын иконописца, Павел Варфоломеевич Кузнецов, как и ряд других крупных мастеров ХХ века (в частности, его близкий друг Петров-Водкин), родился в 1878 году в Поволжье и изначально принял в свою душу широту речных просторов, красоту цветущих садов и свет восходящего над Волгой солнца (об этом он вспоминал как о важнейших впечатлениях детства). Уже в ранние годы приобщившись к искусству, обучаясь в саратовской Рисовальной школе, он продолжил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897–1904), став одним из талантливейших учеников К. Коровина и (прежде всего) В. Серова, который, по словам Кузнецова, «направил его художественное сознание на путь дальнейшего расцвета».

Важными для его становления были и впечатления от творчества недолго преподававшего в училище И. Левитана, и приобщение к «живительному воздуху» Абрамцева (при содействии С. Мамонтова Кузнецов совершил поездку на Русский Север). В ранних работах Кузнецов проявил себя как сверхчуткий преемник жажды «отрадного» единения с природой, определявшей лирику русского пейзажа со времен Саврасова и Поленова.

Но вскоре характер его творчества существенно обновился. К середине 1900-х годов он стал лидером группы художников-символистов, организовавших выставки «Алая роза» (1905, Саратов) и «Голубая роза» (1907, Москва), на которых общее внимание привлекали его нежные и в то же время драматичные томительно-неясные картины «Утро», «Голубой фонтан», «Материнство» и пр., принесшие ему признание не только в России, но и в Европе (он был избран членом жюри парижского Осеннего Салона).

При этом, хотя в «голуборозовских» работах Кузнецова присутствовали столь присущие русскому искусству после 1905 года признаки «тоски о несбыточном», они отнюдь не являлись (как это бывало) плодом грез и фантазий потерявшегося перед лицом грубой действительности эгоцентрика и эстета.

В этих «бестелесных» образах, перекликающихся не только с работами французских символистов и живописными элегиями и идиллиями В. Борисова-Мусатова, но и лирикой русских романтиков (Ф. Тютчева), жила подлинная поэзия и тоска по идеалу. «Устремление к заре, в чем бы она ни проявлялась» (А. Белый) и мечта о том, «чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (А. Блок).

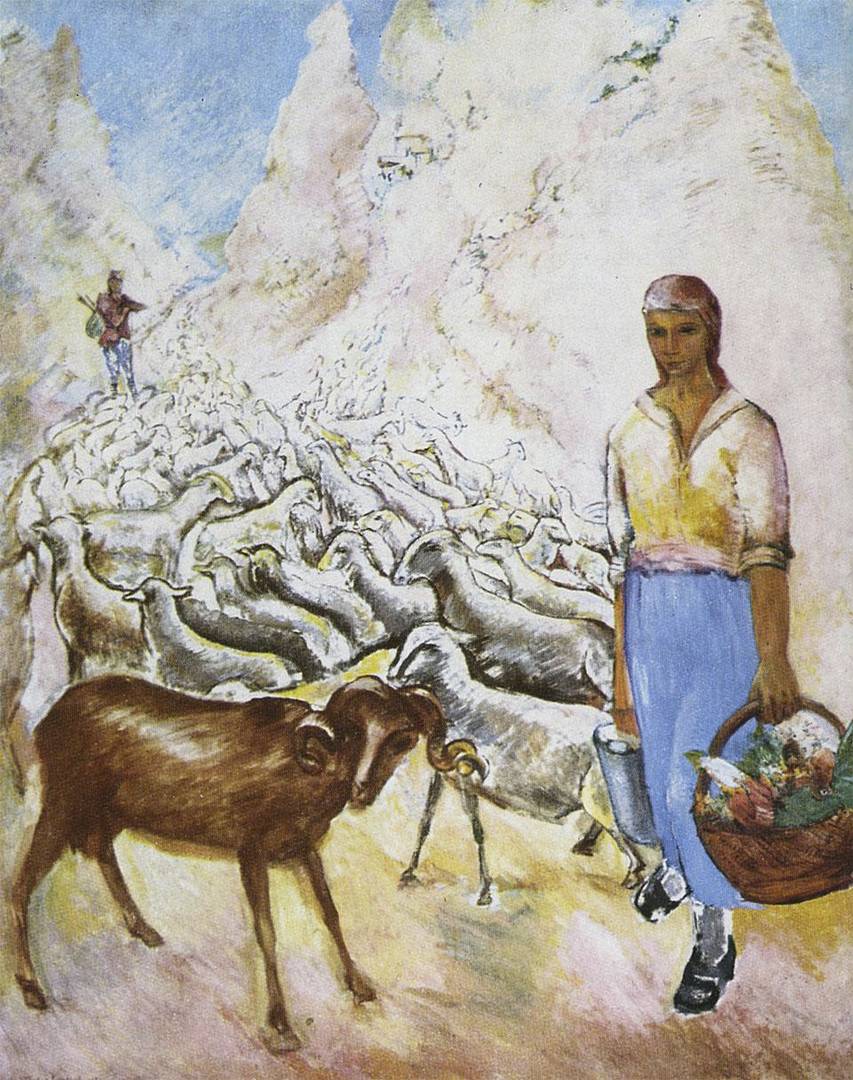

В начале 1910-х годов это стремление воплотилось и в цитированном в 5-й части нашего цикла «манифесте» Кузнецова (в сборнике «Куда мы идем?») и — главное — в серии просветленных «степных» картин, созданных художником во время поездок в заволжские степи (ныне — территория Казахстана). При этом, хотя художнику с детства был интересен и реальный быт и природа Востока, его изображения степных пространств и жизни кочевников имели не «этнографический», но символический характер. Они позволяли создать своего рода «поэтические схемы» мироздания, проявить вечные основы бытия трудящегося человека на прекрасной земле, так часто заслоняемые и деформируемые суетой и несправедливостью современной цивилизации.

Стремлением прозреть и воплотить на холсте некие «всевременные» основы мироздания были проникнуты и поэтичные и в то же время конструктивные натюрморты Кузнецова тех лет, родственные исканиям не только К. Петрова-Водкина, но и радикального русского авангарда.

И естественно, что когда «в терновом венце революций» пришел 1917 год, Кузнецов оказался в гуще обновлявших страну и ее культуру событий.

Как писала выдающаяся исследовательница символизма в русской живописи Алла Александровна Русакова (1923–2013), «было бы не совсем точным говорить, что он, как многие представители русской художественной интеллигенции, принял революцию, стал честно трудиться на пользу революционной России. Для Кузнецова не вставал вопрос, «в каком идти, в каком сражаться стане». Этот живописец-романтик ...ощущал себя частью революционного народа, сметающего старое и воздвигающего новое... его мироотношение было пронизано гуманистическим пафосом, верой в красоту и действенную силу человеческого духа. И путь его — не в революцию, а в революции — был таким же «путем энтузиаста», каким был путь его друга Василия Каменского» (поэта-футуриста).

Находясь в связи с Мировой войной в рядах армии, он принял активнейшее участие в работе Совета солдатских депутатов, был художественным редактором издававшегося при содействии М. Горького журнала «Путь освобождения», оформлял революционные празднества (в 1918 году он исполнил панно «Стенька Разин на стругах отбивает натиск контрреволюции», помещенное на фасаде Малого театра). Заведовал художественной секцией Моссовета, с большим подъемом работал и в Комиссии по охране памятников, и в отделе ИЗО Наркомпроса (1918–1924), и во Вхутемасе — Вхутеине (1918–1930), при этом не прекращая интенсивно заниматься художественным творчеством.

Стоит упомянуть, что все эти годы рядом с ним находилась и разделявшая его общественные и художественные взгляды и стремления жена — княжна Елена Михайловна Бебутова — сама обладавшая незаурядным художественным дарованием.

Этапным в их жизни стал 1923 год, когда по инициативе А. Луначарского и В. Ленина, глубоко чтимого художником (в 1925 году он первый в советском искусстве написал картину — «Ленин среди детей»), в Париже открылась выставка картин Кузнецова и Бебутовой, имевшая целью «опровергнуть циркулирующие там слухи о полном одичании нашей страны и крахе искусства». Причем, по воспоминаниям Кузнецова, выставка прошла очень успешно, а политически — сенсационно, вызвав большой интерес и симпатии и крупнейших художников, и простых парижан.

В 1925 году Кузнецов возглавил вновь созданное общество «Четыре искусства», в которое вошли и многие лучшие мастера предреволюционного времени — архитекторы Жолтовский и Щусев (создатель Мавзолея), скульпторы Матвеев и Мухина, живописцы Петров-Водкин, Сарьян, Истомин и другие, в том числе, между прочим, и практически все художники серовского, «домоткановского» круга — Н. Симонович-Ефимова и ее муж И. Ефимов, В. Фаворский (муж дочери В. Дервиза) и упоминавшийся нами ранее ученик Серова и зять В. Мамонтовой («девочки с персиками») Н. Чернышев.

Отнюдь не «заглядывая в рот» руководству страны, и в то же время искренне разделяя высокие идеалы, лежавшие в основе строительства нового государства, члены «Четырех искусств» сознательно поставили себе задачу — не снижая художественного качества «связать искусство с новым массовым зрителем», «создавать произведения, полнокровно отражающие всё значительное, всё новое в жизни советского общества».

При этом, высоко оценивая достижения современной живописи Франции и в каком-то смысле равняясь на них, Кузнецов и его товарищи подчеркивали, что в условиях русской традиции наиболее соответствующим актуальным задачам искусств является реализм, поскольку «рост искусства и развитие его культуры находится в таком периоде, что его специфической стихии свойственно с наибольшей глубиной раскрываться в том, что просто и близко человеческим чувствам».

Естественный же для искусства поиск нового должен носить не абстрактно отвлеченный характер, но «возбуждать эмоции и находить доступ к сердцу человека». «Художник должен всемерно расширять свой кругозор впечатлениями от окружающей жизни с ее строительством, производством и опытом и, выражая ее действенную романтику, возвышать и подымать дух народа»!

Надо сказать, что возвращение к реализму, живой природе и опоре на классику после «взрыва» авангардного новаторства и урбанизма наблюдалось тогда и в Европе, но особенно естественным оно было для Советской России, с ее новым бытом и необходимостью самопознания и утверждения вектора движения (как говорил Петров-Водкин) в будущее.

Отказ от крайностей словно потерявшего из виду живого человека и увлекшегося «организацией элементов» авангарда переживали тогда и многие крайне «левые». Реальностью было отнюдь не мифическое «сбитие на лету» (или «остановка на бегу»), а собственный кризис авангарда. Так, бывшие члены общества «Бубновый валет» в своей переписке уже в начале 1920-х годов посылали «к черту левую половину сезанновского творчества» (Лентулов), стремясь вернуться к живой жизни, даже к «Шишкину».

Никоим образом не навязывался «начальством» и «фотографический» реализм, свидетельством чему может служить предпочтение А. Луначарским документалистскому характеру живописи художников АХРРа (Ассоциация художников революционной России) творчества мастеров «Четырех искусств» и лично Кузнецова, к каталогам персональных выставок которого нарком дважды писал восхищенные и проникновенные вступительные статьи.

При этом стоит особо подчеркнуть, что основой отношения советской власти к искусству исходно была отнюдь не манипулятивная прагматика (это гораздо более присуще нашему времени), а вера в то, что «цели революции и искусства совпадают», что «революция никогда не была, не есть и не будет целью, революция есть средство, средство к созданию гармонической культуры, к бесконечному росту сил и красоты человека» (Луначарский).

Действительно, в работах Кузнецова (как и его товарищей по обществу «Четыре искусства») чувствовались и подлинное мастерство и искреннее чувство причастности к судьбе страны, стремление к жизни «со всеми для всех» и желание «внедрить пластические искусства в жизнь... участвовать в строительстве, облагораживая быт народов, доставляя им радость эстетического восприятия окружающего..., приобщать зрителя к красоте природы, так как красота облагораживает и пробуждает фантазию, столь необходимую в любой деятельности человека» — (слова художника).

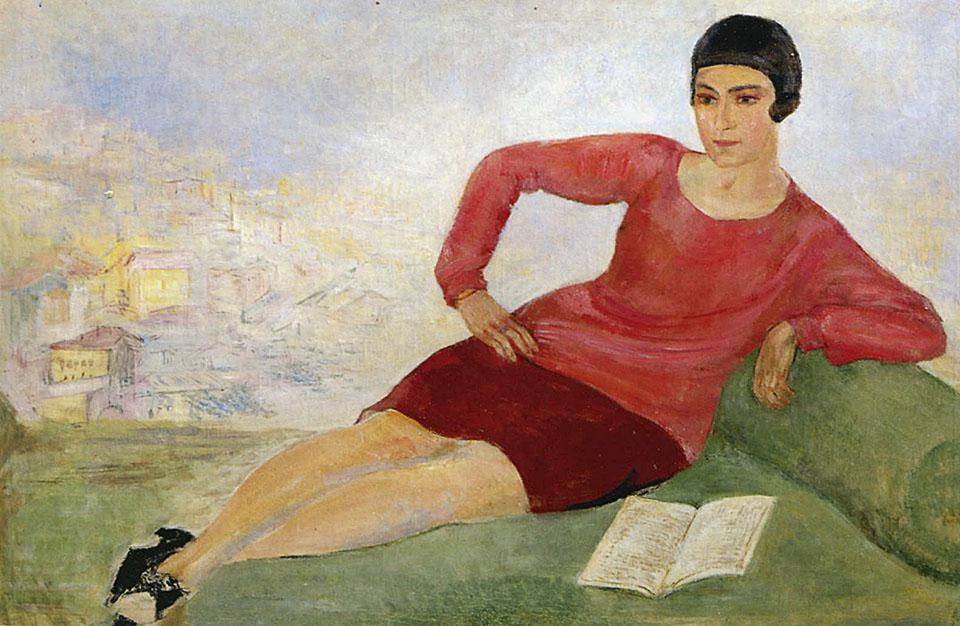

Много путешествуя по стране, работая в Крыму и в Закавказье, на Донбассе и в Мариуполе, в Прибалтике и Подмосковье, Кузнецов умел с одинаковым одухотворенным мастерством и присущей его творчеству «звучной нежностью» многоцветной живописи запечатлеть и спортивные состязания, и «космическое действо» строительства новых городов, «самые разнообразные моменты, увлекающие меня в окружающей жизни. От индустрии до портрета, от садоводства до цветоводства, от процессов колхозного труда к праздникам урожая».

Как писала лично знавшая Кузнецова А. Русакова, он «с полнейшей искренностью и увлеченностью стремился ответить своей живописью на всё — и частные, и общие запросы, которые он воспринимал исходящими не столько от заказчиков — будь то Наркомтяжпром, Наркомпрос, Наркомпищепром или комиссар Советского отдела Международной выставки в Париже, — сколько от самого народа, от трудящихся масс». Причем за монументальное панно «Жизнь колхоза» Кузнецов был удостоен на парижской выставке 1937 года серебряной медали.

Конечно же, жизнь Кузнецова (как и всей нашей страны) не была безоблачной. В какой-то степени коснулись его и трагические сложности общественного бытия предвоенных лет, и последствия излишней влиятельности в художественной жизни СССР представителей не столько социалистического, сколько «бюрократического» реализма, подменявшего выстраданное жизнеутверждение «толстомордым оптимизмом» (Маяковский).

Все это, однако, не поколебало основ мировоззрения и творчества мудрого мастера, до конца дней хранившего веру в высшие, человечные основы советского искусства, о чем свидетельствуют и его поздние работы, и далеко не полностью опубликованные воспоминания (в том числе — о Ленине и первых годах строительства советской культуры).

Не опубликованы же они до сих пор потому, что слишком многое в них не вписывалось и не вписывается как в представления казенных «теоретиков» эпохи застоя, так и в «концепции» современных «интерпретаторов», не случайно не удостаивающих своим вниманием столь важной истории и программных принципов общества «Четыре искусства».

И это при том, что за последние десятилетия творчество самого бездарного художника-эмигранта или любительские рисунки какого-нибудь сидельца ГУЛАГа были предметом жадного внимания «публикаторов».

Что же касается Кузнецова, то, хотя высота его мастерства и искренность не могут вызывать сомнений, «белоленточными» искусствоведами делается всё, чтобы «оторвать» его (как и других больших мастеров) «от века», вывести за пределы процесса возникновения и развития советской культуры.

Я уже не говорю о госпоже З. Трегуловой, которая, как и в случае с Серовым, зная действительное положение дел и выставляя в Третьяковской галерее быть может самого романтического из советских реалистов 1930-х годов, занималась строительством «нового мифа» в Манеже, навязывая лучшим советским художникам роль халтурщиков и пропагандистов.

К сожалению, сказанное выше относится и к создателям выставки Кузнецова, начавших подготовку к ней еще до прихода нового директора — десоветизатора.

Авторы каталога и экспозиции выставки, хотя и проявляют некоторые признаки научной добросовестности (в широком показе вещей 1930–40-х годов и в развернутой хронологии жизни и творчества Кузнецова), тем не менее, также стремятся «десоветизировать» его наследие, начиная с двусмысленного названия выставки, носящего вполне шизофернический характер, — «Сны наяву».

Содержание предпосланной каталогу краткой статьи при всем восхищении автора присутствием у Кузнецова «такой гармонии, которую только можно помыслить», сводится к любованию этой гармонией при отсутствии какого-либо внимания к общественной природе пафоса художника, причем в работах 1930-х годов автор умудряется совершенно беспочвенно увидеть признаки столь модного сегодня абсурда.

Обходится вниманием и теснейшая связь искусства Кузнецова с предшественниками, причем имя Серова (и это во время выставки последнего!) в каталоге практически не упоминается (экспозиция почему-то начиналась сразу с работ «голуборозовского» периода).

Характеристики же образов творчества Кузнецова почему-то изобилуют отсылками к поэзии Мандельшама, который (при всем уважении) был явно более далек от художника по характеру своей «философии чувств» чем, скажем, М. Пришвин и А. Платонов.

И, конечно же, освещение выставки в «белоленточных» СМИ не обошлось без ерничания и беззастенчивого «перетолкования» наследия художника, нейтрализации смысла и пафоса его творчества. При этом одни из «интерпретаторов», не мудрствуя лукаво, прямо выставляют его не то каким-то Иванушкой-дурачком не от мира сего, не то матерым и хитрым диссидентом. В этом плане очень характерна тирада о том, что «хотя Кузнецов и выступал на каких-то собраниях с речами о пользе учебы в университете марксизма-ленинизма и о том, что «энтузиазм строительства СССР широко развернулся и охватил волной подъема всю страну», ...ни в одной его картине нет и следа этого энтузиазма, одного из основных и обязательных чувств советского человека согласно соцреалистическому канону».

Вот так просто — нет, и всё!

Обсуждая творчество художника, которого никак нельзя назвать бездарным конъюнктурщиком, и прекрасно понимая, что речь идет о творчестве, пронизанном отрицаемой ими советскостью в ее духовном и эстетическом понимании, наши псевдолибералы-десоветизаторы поступают просто — проявляя, так сказать, некую избирательную слепоту. Вы, мол, видите эту советскость в творчестве такого-то художника, а мы не видим — и точка. То есть, конечно, видим, но говорить будем, что не видим. Никаких обоснований не станем приводить. Никакого профессионализма в этом вопросе не будем проявлять.

Увы, это — вполне типичная операция, которую ныне проделывают десоветизаторы с лучшими советскими художниками, в том числе с Петровым-Водкиным, судьбе наследия которого мы посвятим следующую часть нашего цикла статей.