Как мы понимаем, главной задачей нашего опроса было исследование сферы ценностей современного российского народа. Как уже понял читатель, большую часть анкеты составляли вопросы, в которых респондентов просили выразить свое отношение к несуществующим, гипотетическим «законам», которые поддерживают или вступают в конфликт с традиционными ценностями россиян.

Когда речь заходит о каком бы то ни было законе, это предполагает простую и как бы «плоскую», одномерную оценку явлений: может быть только хорошо или плохо, в соответствии с которыми надо либо «тащить и не пущать», либо «так держать». И общественное мнение России относительно того, как надо поступать по каждому конкретному поводу (не пущать или так держать), измерялось вопросами № № 14.1–14.40, о результатах обработки которых мы докладываем читателю вот уже в третьем выпуске газеты.

Но не следует думать, что мы собираемся этими вопросами с их плоской оценкой и ограничиться. Нам так же, как и читателям, понятно, что жизнь богаче схем, что не всё можно втиснуть в прокрустово ложе законов и что поставленные перед опросом задачи — изучение общественного мнения граждан России по вопросу традиционных ценностей — требуют для своего решения существенно более сложных и многомерных подходов. Поэтому ради получения более «объемной» картины понимания людьми системы ценностей в опрос были включены «табличные» вопросы № 19 и № 20.

В вопросе № 19 респондентов просили соотнести каждое из сведенных в общую таблицу 26 «проявлений поведения» с рядом понятий: «Норма», «Болезнь», «Ошибка», «Легкомыслие», «Преступление» и «Героизм». Вопрос звучал таким образом: «В таблице ниже приведены различные особенности поведения и образа жизни, которые по-разному воспринимаются людьми в разных странах. Пожалуйста, отметьте в каждой строке, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?» Подобные формулировки вопросов обычно рассматриваются как проективные, потому что человек отвечает как бы не за себя, а за кого-то другого, в нашем случае — за «большинство жителей России». Проективные формулировки вопросов обычно используются для того, чтобы снизить субъективную «ответственность» респондента за ответ, уменьшить тенденцию отвечать «социально желательным» образом, а также для повышения точности ответов и уменьшения влияния сиюминутных личных мотивов.

В психологии проекцией называют приписывание человеком своих собственных (не всегда осознанных) мнений и желаний — другому человеку или другим людям. Когда человека просят высказать предположение о мнении некоей большой группы, он (не располагая точными научными данными) чаще всего высказывает именно свое мнение и делает это с большей легкостью, чем когда его просят ответить от своего имени. Когда человек отвечает за себя, у него могут быть множественные сомнения насчет того, «правильно» ли он отвечает, не окажется ли он белой вороной на фоне других и пр. (даже в анонимных опросах людей это волнует, потому что они в первую очередь — члены общества и всегда соотносят свои мнения с принятыми в этом обществе нормами). Когда же мы просим людей высказаться о чужом мнении или, тем более, о мнении группы, то давление этой нормативности снижается, и человек может спокойно отвечать. Так, например, если бы задавали вопросы об антисемитизме или отношении к мигрантам, то мы бы должны были учитывать, что в «интеллигентных кругах» быть антисемитом или ксенофобом неприлично. Поэтому респонденты, относящие себя к интеллигенции, но являющиеся антисемитами или ксенофобами, отвечая на такие вопросы, попали бы в затруднительное положение. Выходом из которого в большинстве случаев стал бы ложный, но нормативный для их референтной группы ответ. Если же в этом случае спросить человека о мнении, например, москвичей в целом, то с большой вероятностью это развяжет людям руки (или языки), и они смогут высказать свое истинное мнение, приписав его «москвичам».

Использование проективных вопросов часто дает очень хорошие результаты. Так, например, для всех опросов, связанных с выборами, ключевым является предсказание по результатам опроса явки на выборах. Однако впрямую заданный вопрос «Собираетесь ли Вы участвовать в выборах?», как правило, дает результат, очень далекий от реальности, на основании которого прогноз явки сделать невозможно. Происходит это потому, что каждый гражданин «в глубине души» знает, что не ходить на выборы — неправильно, и поэтому, отвечая на соответствующий вопрос, лжет. Однако если попросить респондентов (как это делалось на протяжении 20 лет в опросах «Независимого Аналитического Центра») ответить, какой процент друзей и знакомых респондента придет на выборы, то ответы будут гораздо ближе к реальности. Потому что отвечая за «друзей и знакомых», человек свободно высказывает свое истинное мнение о том, хочется ли ему идти на данные конкретные выборы. И уже по ответам на этот вопрос — прогноз явки можно построить. А если скомбинировать вместе результаты по прямому и косвенному вопросам, то прогноз получается очень точным.

Есть и другие резоны использования вопросов в проективной форме. Часто бывает, что люди не до конца следуют собственным ценностям и регулярно делают что-то, что внутренне считают «плохим». В таких случаях вопрос, сформулированный в проективной форме, помогает выявить именно их внутреннее представление о том, стоит ли так себя вести. Например, многие курящие неосознанно относятся к курению как чему-то плохому (как к «греху» в некотором роде). Такие люди беспрестанно пытаются бросить курить или курят сигареты с пониженным содержанием «вредных» веществ. Если прямо попросить такого человека оценить курение как форму поведения — он может сказать, что это нормально: ведь курить приятно, но если спросить его, как относятся к курению другие, то он, скорее всего, скажет уже что-то иное — что-нибудь про болезнь или «вредную привычку». В то же время человек, искренне (в смысле — глубинно) не считающий курение «грехом», и в проективном вопросе ответит, что большинство считает курение «нормой» — ведь у него нет бессознательного повода в этом сомневаться.

Взрослые люди обычно понимают, что большинство явлений в реальной жизни не могут быть однозначно отнесены к одной из базовых этических категорий «хорошо и плохо». Например, пропускать дни рождения детей из-за склероза, может быть, и неправильно, но однозначно не может быть названо «преступлением» — ведь тут нет вины. Понимая (или надеясь), что в этом смысле большая часть наших респондентов — взрослые люди, мы и просили их не просто оценить то или иное поведение, но соотнести его с одной из предложенных категорий.

В анкете каждая из категорий имела небольшое пояснение, упрощавшее выбор и отчасти раскрывающее наше понимание этой категории. Так, «норма» была определена как «обычное поведение», а «героизм» — как «образец для подражания». Давая эти пояснения, мы хотели дать респонденту возможность как-то развести в стороны и конкретизировать эти понятия. Нам важно было как-то пояснить респондентам, что именно они выбирают — обострить ситуацию выбора. Постараемся разобраться, что же означает та или иная категория, как можно понимать тот или иной выбор респондентов.

Казалось бы, понятие «норма» не требует никаких специальных пояснений. Но в «Толковом словаре современного русского языка» Ефремовой у этого слова аж 5 (а если точнее — 8) различных значений. Более того, во многих науках используются разные типы и виды нормы. Например, в психологии различают четыре разные «нормы». И все эти значения не только могут быть актуализированы для кого-то, но и могут в прямом смысле слова содержаться в понятии «норма». И если хотя бы немного не уточнить значение, то мы рискуем получить одни и те же ответы, но с совершенно противоположным смыслом.

Итак, словарь Ефремовой определяет норму как:

1) а) Установленная мера, размер чего-либо.

б) Установленная мера производительности труда.

в) Средняя, обычная величина чего-либо.

2) То же, что: норматив.

3) Обычный, установленный порядок, обычное состояние чего-либо.

4) а) Общепризнанное, узаконенное в определенной социальной среде установление; правило поведения людей в обществе.

б) Образец, пример для подражания.

5) Oбозначение на первой странице каждого печатного листа книги ее заглавия или фамилии автора.»

Легко заметить, что если не учитывать значение № 5 (скорее всего, известное только специалистам-печатникам) то понятие «норма» включает в себя следующие важные коннотации (сопутствующие, ассоциативные значения):

Учитывая, что в нашем исследовании смысл «пример для подражания» был «присвоен» другому понятию, эту коннотацию в некоторой мере можно не учитывать при анализе выбора респондентов. Теперь, отчасти проанализировав структуру значения слова «норма» в русском языке, мы значительно лучше понимаем, что означает определение того или иного поведения таким образом. Это поведение, которое, с точки зрения респондента, является обычным для общества и одобряется обществом — «большинством жителей России», нечто правильное.

Перейдем теперь к «героизму» — в анкете он был доопределен как «образец для подражания». Надо признаться, что, определяя героизм таким образом, мы немного слукавили — постарались немного приуменьшить оттенок исключительности поступка, содержащийся в этом понятии. Действительно, словари обычно определяют героизм как «отвагу, решительность и самопожертвование в критической обстановке» [Словарь иностранных слов русского языка], то есть то, на что решится далеко не каждый, да и случается эта самая «критическая обстановка» вовсе не часто. А нам в целях исследования нужно было подобрать и предложить для выбора респондентам такие категории действий для характеристики поведения, чтобы выбор не был отягощен представлениями о редкости той или иной «обстановки».

С другой стороны, ясно, что наше определение не могло никак изменить характер понимания русского слова «героизм» людьми, говорящими на русском языке с детства. Ясно, что исключительно важные коннотации самопожертвования и решительности были только дополнены нашим «примером для подражания».

С другой стороны, думая о том, чем отличались для респондентов «норма» и «героизм» из нашего опроса, можно предположить, что к «норме» люди относили поведение характерное или привычное для них в быту — в их повседневности то как «должно быть». В то время как к «героизму» было отнесено поведение, крайне для них желательное, но почему-либо не реализуемое или недостижимое. То поведение, которое характеризует образ «идеального Я», как говорят психологи. Образ «идеального Я» включает образ поведения человека в некоем идеальном мире, в котором ему бы не мешали обстоятельства, недостаточные возможности и личные качества.

Категория «болезнь» была дополнена пояснением «которую нужно лечить». Тут, казалось бы, всё просто: всякий понимает, что болезнь — это «расстройство здоровья, нарушение деятельности организма» [Словарь Ожегова] и что эти нарушения нужно приводить к норме, то есть лечить. Но в связи с тематикой, а также целями и задачами опроса категория «болезнь» приобретает особую, в некотором смысле международную значимость. Так, например, вокруг факта переквалификации в XX веке гомосексуализма с «болезни» на «норму» (о котором уже не раз писала наша газета) разгорелись не только внушительные научные и идеологические баталии, но и массовые протесты, митинги и демонстрации, бои с полицией представителей разных «лагерей» и массовые драки «лагерей» между собой. И даже в питейных заведениях споры по этому «академическому» поводу часто заканчивались совсем не академическим рукоприкладством. И в наше время «правильное» соотнесения этой формы поведения с категорией «норма» является в определенных кругах хотя и недостаточным, но необходимым условием для включения в число «цивилизованных» людей и государств. В этом свете наше уточнение о необходимости лечения «болезни» существенно важно — благодаря этому уточнению мы увеличиваем определенность данной категории, не позволяем респонденту использовать «болезнь» просто как ярлык с негативной окраской.

С другой стороны, необходимо отметить, что в общем списке категорий «болезнь» выделятся тем, что в обыденном понимании этого явления почти отсутствует представление об ответственности больного.

Действительно, когда человек ведет себя героически или совершает преступление, то он сам несет ответственность за свои действия. А когда человек болеет, он как бы «не виноват», он является вроде бы пассивной стороной, которую «настигла» болезнь, и поэтому за свою болезнь не отвечает. Психология (да и жизнь), однако, учит, что человек в определенном смысле ответственен за всё, что с ним происходит. Но, к сожалению, такое понимание ответственности пока не слишком распространено в нашем обществе и недостаточно укоренено в сознании нашего народа. Можно смело утверждать, что, отвечая на вопросы анкеты вполне сознательно, респонденты соотносили с категорией «болезнь» те формы поведения, за которые субъект этого поведения ответственности не несет и наказания/поощрения не заслуживает, а заслуживает лечения и (возможно) жалости.

Повторим: определяя какую-то форму поведения как «болезнь», респондент, с нашей точки зрения, четко обозначал, что считает такую форму поведения отклонением от нормы, но не считает человека, ведущего себя таким образом, в чем-то виноватым, и не имеет к такому человеку никаких претензий.

Если продолжить обсуждать наши категории, двигаясь вдоль воображаемой линейки ответственности в сторону нарастания личной вины, то следующей категорией, очевидно, будет «ошибка», совершенная (цитируем анкету) «в результате незнания или плохого воспитания». Почитав словари, мы понимаем, что мера ответственности за ошибку мала, но существенна. Ошибка определяется как «неправильность [т.е. несоответствие реальности — Ю.К.] в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, погрешность». [Толковый словарь Ушакова], как «то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания» [Толковый словарь Ефремовой]. Можно подумать, что тот, кто совершает ошибку, вовсе не виноват и не несет никакой ответственности, — ведь он не может предсказать последствий своих действий заранее, так как плохо воспитан, как-то не так образован, представления и мысли его не соответствуют реальности. Примерно на такие «серьезные» основания опираются создатели модных ныне этических систем (стремящиеся к полному отрицанию такого понятия, как «вина»), в которых за человеком закрепляется так называемое «право на ошибку», снимающие вопрос об ответственности.

Но русской культуре это новое выхолощенное представление об ошибке привито еще не до конца, как нам кажется. И русская культура как-то плохо подготовлена для такой «этики». Например, на определенную меру ответственности за ошибки намекает Толстой в сцене дуэли Пьера и Долохова из «Войны и Мира». Подавая пистолет, секундант говорит Безухову «... гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого», имея в виду излишнюю горячность Пьера и несущественность повода для такого серьезного дела, как дуэль. Значит, ошибка может быть осознанной? Значит, непоправимые очевидные последствия (в данном случае — перестрелка и возможная гибель или ранение кого-то из участников) будут на совести совершившего ошибку?

В то же время, одной из основ психоанализа как системы представлений об устройстве человеческой психики является идея, что «ошибочные действия» — это результат действия бессознательных мотивов и скрытых от самого человека его собственных намерений и желаний. Такое представление возвращает, как минимум отчасти, ответственность за ошибку самому человеку — ведь знает он о них или нет, но желания-то — его. Фрейд приводит множество примеров того, что в определенных обстоятельствах ответственность за сравнительно «невинные» ошибки возлагается обществом на ошибающегося. Фрейд писал: «И в жизни забывание тоже считается в известном отношении предосудительным, различий между житейской и психоаналитической точкой зрения на эти ошибочные действия, по-видимому, нет. Представьте себе хозяйку, которая встречает гостя словами: «Как, вы пришли сегодня? А я и забыла, что пригласила вас на сегодня». Или молодого человека, который признался бы возлюбленной, что он забыл о назначенном свидании... На военной службе, как все знают и считают справедливым, забывчивость не является оправданием и не освобождает от наказания. Здесь почему-то все согласны, что определенное ошибочное действие имеет смысл, причем все знают, какой». Например, трусость.

Даже если признать тот невероятный факт, что не все наши респонденты перечитывают Фрейда по утрам, мы всё равно знаем, что многие русские люди, будучи детьми, слышали, а, став родителями, и сами повторяли известную присказку «за нечаянно бьют отчаянно». Которая однозначно определяет ответственность за ошибку (и всем детям кажется крайне несправедливой).

Соответственно, мы рассчитывали, что, определяя то или иное действие как «ошибку», респонденты будут иметь в виду определенное отклонение от нормы, ответственность за которое, хоть и лежит на отклоняющемся, но в обычной ситуации (а не на военной службе) не в полной мере может быть квалифицировано как его вина.

Следующая категория на нашей воображаемой линейке ответственности — «легкомыслие», определенное в опросе как «безответственность, бездумное отношение». Составители словарей солидарно определяют легкомыслие как «необдуманность, несерьезность, опрометчивость в словах, в поступках» [Толковый словарь Ожегова, Толковый словарь Ефремовой, Толковый словарь Ушакова] и добавляют второй смысл — «ветреность, отсутствие моральной твердости, строгости в поведении» [Толковый словарь Ефремовой, Толковый словарь Ушакова]. А Дмитрий Николаевич Ушаков добавляет и третий: «непростительное легкомыслие» [Толковый словарь Ушакова]. Тут и мы понимаем, что респонденты, определяющие поведение как легкомысленное, явно имеют в виду что-то нехорошее. Такое поведение им не нравится, и вину за такое поведение они возлагают на легкомысленного субъекта — ведь это именно он необдуманно себя ведет и не проявляет моральной твердости. В данном случае речь уже не идет ни о каком заблуждении. Легкомысленный человек не дает себе труда задуматься о последствиях, в то время как ошибающийся просто о них не догадывается — коннотация вины тут очевидна.

Тут неизбежно встает вопрос: в чем же разница между легкомыслием и следующей (последней в нашем опросе) категорией «преступление»? Нам кажется, что всё достаточно ясно: легкомыслие — это нечто сущностно не настолько «плохое», чтобы быть отнесенным к преступлению. Да, это что-то нехорошее, да, налицо «отсутствие строгости в поведении», да, ведущий себя таким образом человек определенно неправ. Но то, что он делает, не настолько плохо, чтобы его наказывать.

Понятие «преступление» было конкретизировано в нашей анкете как деяние, «которое должно быть наказано». И тут тоже вроде бы всё просто («вор должен сидеть в тюрьме»), но, к сожалению, ничего не бывает просто, если дело касается такой сложной штуки, как человеческая речь. Изучая словари и обращаясь к другим научным источникам, можно понять, что преступлением называют не только «недопустимый, непозволительный поступок» [Толковый словарь Ефремовой], но и «Общественно опасное действие (или бездействие), нарушающее существующий правопорядок и подлежащее уголовной ответственности» [Малый академический словарь].

Тут принципиально важно обратить внимание на указание на уголовную, т. е. законодательно закрепленную ответственность. То есть, строго говоря, деяние, не внесенное в Уголовный кодекс (как бы плохо оно ни было), может быть названо «преступлением», и может быть преступлением в глазах общества, но наказание за него понести нельзя. Например, в современном российском законодательстве не предусмотрена уголовная (и никакая другая тоже) ответственность за инцест. Эта норма была убрана из Уголовного кодекса в 1922 г. — видимо, в связи с тем, что табу на инцест было столь мощным, что полностью исключало соответствующие преступления. Однако в наше время, когда во многих странах Европы всерьез обсуждается легализация инцестных отношений и отменяются уголовные статьи за соответствующие преступления, присутствие такой нормы в законодательстве имеет прямо-таки политическое значение. Но и отсутствие этой нормы в УК не избавляет инцест того, что 98 % россиян считают его преступлением.

Конечно, мы не ставили своей целью проверять степень юридической грамотности граждан и поэтому нам совершенно было не нужно, чтобы они отнесли к категории «преступление» только то, что есть в современном Уголовном кодексе. Нас интересовало некое бытовое, усредненное понимание слова «преступление». И мы, как нам кажется, добились этого результата (что будет видно ниже из полученных результатов) не только из-за высокой эффективности деструктивной деятельности Министерства образования Российской Федерации, но и за счет того, что поместили «преступление» в определенный контекст.

Как понимает читатель, респондент выбирал «преступление» из вполне конкретного списка подробно осуждавшихся выше понятий. Легко заметить, что список в целом представляет собой систему грубой оценки поведения по шкалам «хорошо–плохо» и «виноват–не виноват». В этой воображаемой системе координат «героизм», например, очевидно находится где-то близко к полюсам «хорошо» и «виноват», а «ошибка» размещается где-то рядом со значениями типа «не совсем хорошо» и «в некотором роде виноват». В этой «системе координат» «преступление» должно быть где-то рядом с «героизмом» по шкале «виноват — не виноват» и на противоположном «героизму» конце шкалы «хорошо–плохо».

Отдельно очень важно отметить, что, определяя что-то как «преступление», респонденты могли понимать, что наказания бывают разные. Вовсе не нужно думать, что частота такого выбора говорит о исключительной кровожадности того или иного респондента. Мы ведь не спрашивали у людей, насколько плохо то или иное действие, и, если что-то казалось им предосудительным, у них фактически был очень небогатый выбор — между «легкомыслием» или «преступлением». То есть между необходимостью наказывать или сравнительной легкостью проступка. А наказания бывают разные: от общественного порицания до расстрела очень много «шагов».

Заканчивая затянувшееся «лингвистическое» вступление, хочется объяснить, почему мы вообще мучаем наших читателей всеми этими многочисленными выдержками из толковых словарей и на каком основании мы строим свои предположения о том, как воспринимают наши оценочные категории респонденты. Действительно, мы не можем поручиться, что каждый респондент понял предложенные нами для оценки категории именно так, как было описано выше — ведь люди невероятно индивидуальны и всегда найдется кто-то, для кого, например, «преступление» — это романтически окрашенная борьба с «кровавым режимом», то есть почти «героизм». Но нас не интересуют конкретные люди! Нас интересуют только усредненные данные, только статистика. А в этом случае мы наверняка имеем дело не с индивидуальными семантическими вывертами отдельных граждан, а с семантикой языка как социального и массового явления. Ролан Барт утверждал, что «язык — это фашист» — в том смысле, что каждый носитель языка в определенном смысле находится под давлением, под прессом законов этого языка. Так, например, в русском языке мы обязаны относить события к прошлому настоящему или будущему времени, и, следовательно, вынуждены понимать время исходя из этих категорий. А вот в японском языке, строго говоря, всего два времени: прошедшее и настоящее-будущее — события, которые еще не случились или случаются прямо сейчас, обозначаются одной формой глагола. Это не значит, конечно, что японцы не отличают сегодня и завтра, но это значит, что их представление о «завтра» как-то существенно отличается от нашего и уж тем более от представления людей, говорящих с рождения на английском языке, в котором, как известно, множество различных устоявшихся форм будущего времени.

С другой стороны, мы такие же носители, пользователи и жертвы русского языка, как и наши респонденты. Язык нас объединяет в самом широком и глубоком смысле. Мы все вместе и каждый в отдельности обладает тем, что принято называть «чувством языка» — трудно вербализуемым пониманием внутренних особенностей грамматического устройства и семантики языка. Не всякий сможет быстро и четко, как в словаре, дать определение, самому простому слову (можете попробовать быстро написать законченное и правильное определение слова «мать», а затем сравнить свое определение со словарным). Но психологи и лингвисты утверждают, что носитель языка, хоть и не может написать (артикулировать) определение каждого слова, но на определенном уровне понимает все его смыслы и связи. Именно общность языка позволяет нам надеяться, что респонденты, отвечая на наши вопросы, имели в виду приблизительно то же самое, что и мы, когда составляли анкету. (К слову, сложность проведения международных социологических исследований вообще и сравнения их результатов в частности огромна именно в силу того, что задача перевода анкеты с одного языка на другой — с сохранением желательных исследователю коннотаций — крайне затруднена, если вообще выполнима).

Теперь мы готовы к тому, чтобы приступить к анализу результатов по вопросу № 19.

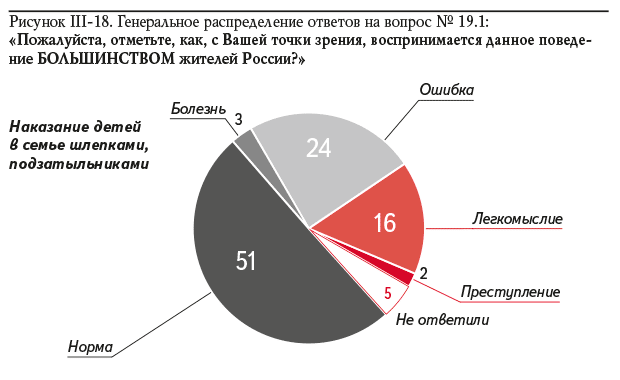

На рис. III‑18 представлено генеральное распределение оценок такого поведения, как «Наказание детей в семье шлепками, подзатыльниками».

Этот вопрос был включен в анкету прежде всего потому, что сегодняшней реальности, данной нам в ощущениях (а также в бесконечных случаях, которыми занимается «Родительское Всероссийское Сопротивление»), вопросу о подзатыльниках придается какое-то прямо-таки вселенское значение. Постоянно происходят ситуации, когда за очевидно «воспитательные» шлепки подзатыльники родителей лишают прав на воспитание детей, а детей при этом провоцируют доносить на родителей, допускающих эти ужасные «истязания». Именно поэтому мы хотели понять, как относятся к этой форме воздействия на детей граждане России.

Как легко видеть, половина (51 %) граждан считает такое поведение нормой, а другая половина, что неудивительно, нормой это не считает. Причем среди всех вариантов «не нормы» уверенно лидирует «ошибка» (24 %), а «легкомыслие» выбрали только 16 % опрошенных. При этом на долю «преступления» и «болезни» приходится всего 5 % ответов. И практически никто не считает такое поведение героизмом (0,1 %).

Современные психологи-популяризаторы упорно пытаются доказать, что бить детей очень плохо (как будто это само по себе не очевидно). Утверждается, что травма, нанесенная ребенку рукоприкладством, грандиозна: чувство беспомощности и обиды, которое переживает в такой момент ребенок, неизбывно. Всё это, конечно, верно, но, как это часто бывает в современной науке, не имеет с реальной жизнью ничего общего. В реальной жизни ребенок не бессловесное животное, он обладает аналитическим аппаратом, развитым зачастую не хуже, чем у некоторых психологов. Ребенок вполне способен отличить заслуженное наказание от незаслуженного, понять его масштаб и форму, дети (как это ни удивительно) умеют соразмерять масштаб проступка с наказанием. Если взрослый регулярно или иногда совершенно незаслуженно избивает ребенка — это действительно ужасно травмирует. Более того, если в избиении проявляются скрытые от самого взрослого садистские наклонности, только лишь прикрытые «необходимостью воспитания», и причины наказаний оказываются надуманными, травма будет по-настоящему исключительно серьезной. С другой стороны, в знаменитой «Педагогической поэме» явным образом показано, что успешное развитие описанной там коммуны смогло начаться только после того, как Макаренко — педагог с очень высокими принципами, убежденный, что бить детей нельзя, — был вынужден ударить воспитанника... В общем, в жизни всё сложнее, чем на бумаге у современных пропагандистов новой морали от психологии (а может, и от ювенальной юстиции). И наш народ эту сложность по-видимому хорошо понимает.

Мы еще вернемся к обсуждению этой пропаганды в стиле «за все хорошее». Касательно же обсуждаемого вопроса подчеркнем еще раз — только 5 % (а точнее 4,6 %) респондентов ответили, что за наказания в семье «шлепками и подзатыльниками» в общем случае должны следовать некие социальные последствия (лечение или наказание). Хотелось бы донести эту информацию до всех сотрудников служб опеки, до каждого представителя власти в России, имеющего дело с детьми, каждого милиционера полицейского, каждого судьи и прокурора! Забирая детей из семьи на основании «побоев», только лишь узнав, что ребенку дали подзатыльник, устраивая в таких семьях бесчисленные проверки и заставляя их консультироваться у психологов или даже проходить психиатрические экспертизы, власти (и их конкретные представители) ведут себя крайне несправедливо и неправедно — с точки зрения граждан России. Потому что несоразмерность вины и наказания во все времена воспринималась нашим народом как несправедливость. Такие действия подрывают авторитет не только каждого чиновника или органов опеки, но власти в целом. Не в этом ли, кстати, главный смысл введения ювенальных технологий в России? Не в том ли, чтобы окончательно обнулить уважение народа к власти?

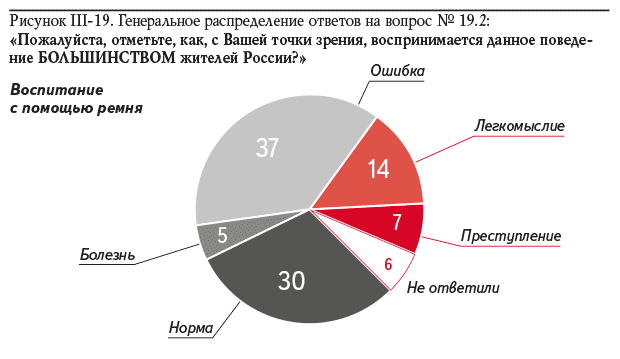

Далее в вопросе № 19 исследовалось отношение граждан к «воспитанию с помощью ремня» — см. рис. III‑19.

Из рисунка хорошо видно, что наш народ не одобряет порку как основу воспитания — меньше трети (30 %) респондентов считают это «нормой» и лишь 0,2 % назвали это «героизмом». А вот «ошибкой» воспитание с помощью ремня называют 37 % респондентов и еще 14 % — «легкомыслием». При этом 7 % опрошенных считают порку детей «преступлением», а 5 % — проявлением «болезни».

Все мы понимаем, что этот вопрос тесно связан с предыдущим, хотя и не является его прямым «усилением». Ведь в прошлый раз речь шла лишь о «наказании» причем проступок не обсуждался, то есть представить ситуацию и причину наказания нужно было самому респонденту. В этом же вопросе речь идет уже о воспитании — деятельности, характеризующейся какой-то очевидной целью, а не о всяком наказании — это существенно сокращает простор для фантазии. Тем не менее, ответы получились вполне адекватные. При этом очевидно, что, хотя нормой такое воспитание считают далеко не все, большинство уверено, что это ситуации, не требующие вмешательства со стороны общества, на что хотелось бы обратить внимание любителей лезть со своим уставом в чужой семейный монастырь.

Отдельно хочется отметить, что полученные по этому вопросу данные (точнее, различие распределений ответов на этот и предыдущий вопросы) прекрасно демонстрируют то существенное обстоятельство, что наши респонденты умеют читать и понимать смысл прочитанного (как бы о них ни думали некоторые самопровозглашенные представители семейства дельфиновых). И что при заполнении нашей, действительно сложной анкеты, респонденты не сбивались, не путались и отвечали вполне ответственно.

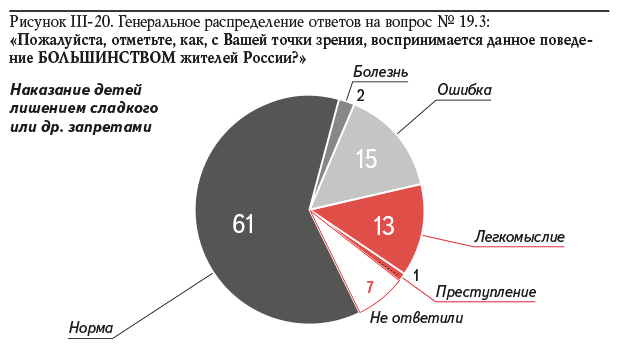

Условную группу вопросов, связанных с наказанием в воспитании детей, завершал вопрос об отношении к «наказанию детей лишением сладкого или другими запретами» — см. рис. III‑20.

Как видно из распределения ответов, наказание детей с помощью разного рода запретов кажется подавляющему большинству граждан России не только нормальным, но и правильным: на долю «нормы» и «героизма» приходится почти 62 % ответов. «Легкомыслием» или «ошибкой» называют запреты 28 % опрошенных, и только 3 % (в сумме) граждан России считают это «преступлением» или «болезнью», то есть потенциально готовы оправдать вмешательство общества в дела семьи по этому поводу.

Тут хочется обратить внимание просвещенного читателя на несколько отдельных фактов. Во-первых, на то, что наше население в целом гуманно относится к детям и больше приветствует те формы наказания, где насилия меньше. То есть, по результатам нашего опроса, никак нельзя сказать, что россияне — агрессивные дикари, любящие есть избивать детей. Нет, лишить сладкого кажется нам в среднем «нормальнее», чем бить ремнем. Но большинство всё же не забывает, что воспитание, лишенное всяческих ограничений, может закончиться плачевно. И вот тут всплывает «во-вторых»: сравнивая ответы на первые три подпункта вопроса № 19, нельзя не заметить, что количество людей, оценивающих разные формы наказания детей как «легкомыслие» взрослых, практически не меняется от вопроса к вопросу (16, 14 и 13 %). Это (как и то, что почти треть респондентов не одобряет даже самую мягкую форму наказания из предложенных) может означать, что в нашем обществе есть довольно значительная группа людей, считающих любое наказание детей вредным и неправильным.

Именно тут, как нам кажется, заметно влияние описанной выше либерально-психологической пропаганды, работающей за счет паразитического присоединения к «общечеловеческим» ценностям. Как мы видели ранее и как еще увидим, забота о детях в нашей культуре — очень значимая ценность. Под соусом защиты детей можно протащить очень многие глупости: как злонамеренные и имеющие целью обогащение отдельных лиц, так и откровенно спекулятивные, на которых кто-то делает себе научную карьеру. Главное — чтобы всё было завернуто в обертку гуманного отношения к детям.

Еще раз подчеркнем, что в подавляющем большинстве случаев система наказаний, принятая в конкретной семье (даже система, достойная осуждения) не кажется нашим респондентам поводом для активного вмешательства общества. И об этом следует твердо помнить всем тем, кто занимается или думает, что занимается, семейной политикой и охраной детства.

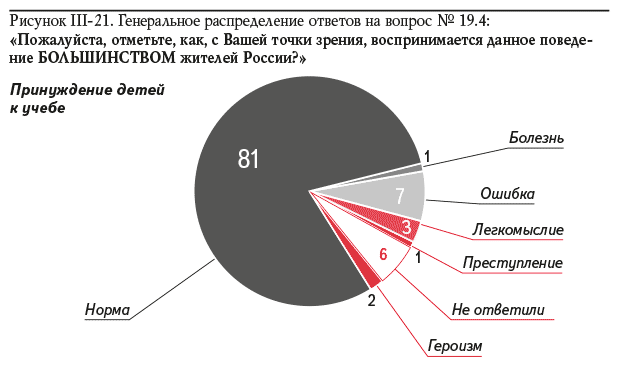

С воспитанием связан и четвертый подпункт девятнадцатого вопроса, в котором исследовалось отношение к «принуждению детей к учебе». Тут результаты настолько однозначны, что и говорить не о чем — см. рис. III‑21.

81 % (!) респондентов считает таковое «принуждение» нормой, а 2 % — героизмом. Очень важно не забывать при этом то, о чем мы говорили выше — ответ «героизм» означает не только превосходную степень положительного отношения к явлению, но и исключительность такого поведения с точки зрения респондента, т. е. сам он так себя, скорее всего, не ведет, но считает, что надо бы. В этом свете еще больше радует столь существенный перевес именно в сторону «нормы».

Он означает, что подавляющее большинство родителей не только думают, что надо принуждать детей к учебе, но и делают это. Ценность образования в нашей стране настолько велика, что даже многолетние усилия правительства по уничтожению всей образовательной системы не могут ничего с ней (ценностью) поделать.

Продолжение следует.