Троянский конь культурной свободы. Часть VI

Начиная со второй трети XIX века в европейской артистической среде — во Франции, затем в Англии, а позже в Германии — развилась идея «искусства для искусства», согласно которой искусство должно быть свободно от политической и социальной проблематики, т. е. оно должно сторониться злобы дня, стремясь к вечному и прекрасному. В эту тенденцию вписываются многие выдающиеся поэты, писатели, художники, композиторы самых разных творческих направлений: Готье, Бодлер, символисты во главе с Малларме, импрессионизм в живописи и музыке (Форе, Дебюсси...), значительная часть раннего экспрессионизма… Всего не перечислишь. Несмотря на большие художественные достижения, эта тенденция в целом привела к политической индифферентности и самодовлеющему эстетизму преобладающей части искусства и, что очень важно, к соответствующему отношению к нему в обществе. Европейская публика стала видеть в искусстве лишь изысканное украшение досуга.

Возникновение художественного авангарда в начале XX века связано с отвращением к искусству, замкнувшемуся в себе и беспомощному перед лицом растущего ощущения духовного краха европейской цивилизации. В то же время огромные изменения в жизни общества, вызванные развитием науки и техники, вызывали чувство вступления в какой-то совершенно новый мир, манящий и пугающий. Эти факторы объясняют стремление авангарда порвать с традицией, радикально всё обновить, а также сблизить искусство с непосредственной жизненной реальностью. Пик подобных настроений пришелся на период между началом Первой мировой войны и серединой 1920-х годов.

По мнению многих специалистов, главным отличительным свойством авангарда являлась его критическая направленность на само искусство — на его традиции и формы общественного бытования. Она выражалась в дерзком нарушении академических норм и привычной логики, деформации и расслоении реалистического пространства, обращении к «примитивному» (особенно африканскому) искусству, в смешении искусства и окружающей действительности через коллажи, реди-мейды, инсталляции… Квинтэссенцией авангарда при таком взгляде предстает дадаизм с его самым эмблематическим «произведением» — писсуаром Марселя Дюшана, который мы обсуждали в предыдущей части.

Одним из крупнейших представителей подобного теоретического подхода является немецкий философ и критик Петер Бюргер, автор книги «Теория авангарда» (1974), ставшей одной из самых влиятельных работ по теории искусства за последние полвека. Согласно Бюргеру, авангард не просто отрицает всё предшествовавшее ему искусство и связанные с ним условности, а пытается прорвать оболочку, которой окружило себя «искусство для искусства» — т. е. искусство, ставшее полностью автономным и таким образом отстранившееся от реалий общественной жизни.

Период оформления этой эстетической автономии Бюргер называет модернизмом. Модернизм изолировал высокое искусство, авангард же затем против этой изоляции взбунтовался. «Авангардисты, — пишет Бюргер, — нацелены на снятие искусства (в гегелевском смысле слова): искусство надлежит не просто разрушить, но перевести в жизненную практику, где оно сохранилось бы, пусть и в измененном виде. Важно заметить, что авангардисты перенимают при этом существенный элемент эстетизма. Последний сделал содержанием произведений дистанцию по отношению к жизненной практике. Жизненная практика, на которую, ее отрицая, ссылается эстетизм, есть целерациональность буржуазной повседневности. Авангардисты вовсе не думают интегрировать искусство в такую жизненную практику; напротив, они сходятся с эстетистами в неприятии целерационального мироустройства. Что отличает первых от последних, так это попытка организовать новую жизненную практику на основе искусства» (выделено Бюргером. — Прим. ред.).

Однако исследователь констатирует провал данного проекта исторического авангарда: «Искусство не растворилось в жизненной практике, институт искусства продолжил существовать изолированно от нее». При этом последующий период, названный Бюргером неоавангардом, превращает авангард в «фарс» — пустое повторение утративших критический смысл жестов, которыми «свободные» художники уже ничего не критикуют, а подстраиваются под конъюнктуру рынка и тех самых институций, которые, казалось, они должны были бы разоблачать. К неоавангарду Бюргер относит как американский абстрактный экспрессионизм, так и многие явления, сегодня чаще называемые постмодернизмом. Из разрыва с традицией, возведенного в повторяющийся принцип, а также из использования разнородных элементов от стилей прошлых эпох (Рене Магритт) до предметов повседневной жизни и заимствований из массовой культуры (Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Даниэль Сперри, Сезар, и др.), вытекает исчезновение самой возможности существования эстетических норм и критериев суждения.

Бюргер рассматривает искусство как якобы самостоятельное действующее лицо исторического процесса, ничего не говоря о том, что формирование и утверждение неоавангарда как главенствующего направления оказалось — мы увидели это в предыдущих частях — следствием политической воли западной либеральной элиты в контексте холодной войны. Если бы исследователь учитывал это, то из его концепции неукоснительно следовало бы, что ЦРУ и деятели Конгресса за свободу культуры (КСК) попросту принесли в жертву культуру и искусство ради победы над коммунизмом и сохранения своего господства.

Теперь обратим внимание на то, что при всех достоинствах концепции Бюргера, позволивших ему выявить фарсовое нутро неоавангарда (т. е., собственно, тот самый глум, о котором мы говорили в предыдущей части), данная им картина развития искусства все же неполна. В поле его внимания не попадают такие черты первого авангарда, как страстная направленность в будущее и поиск новых художественных средств для углубления и расширения возможностей искусства. Можно, конечно, возразить, что определяющим был именно критический вектор, а все остальное — либо побочный продукт, либо остатки романтических стремлений, либо просто оправдание для благодушных. В некоторых случаях это может быть и верно. Но далеко не во всех. И, пожалуй, самым ярким примером обратного является признанный основатель и первый теоретик абстрактного искусства — Василий Кандинский.

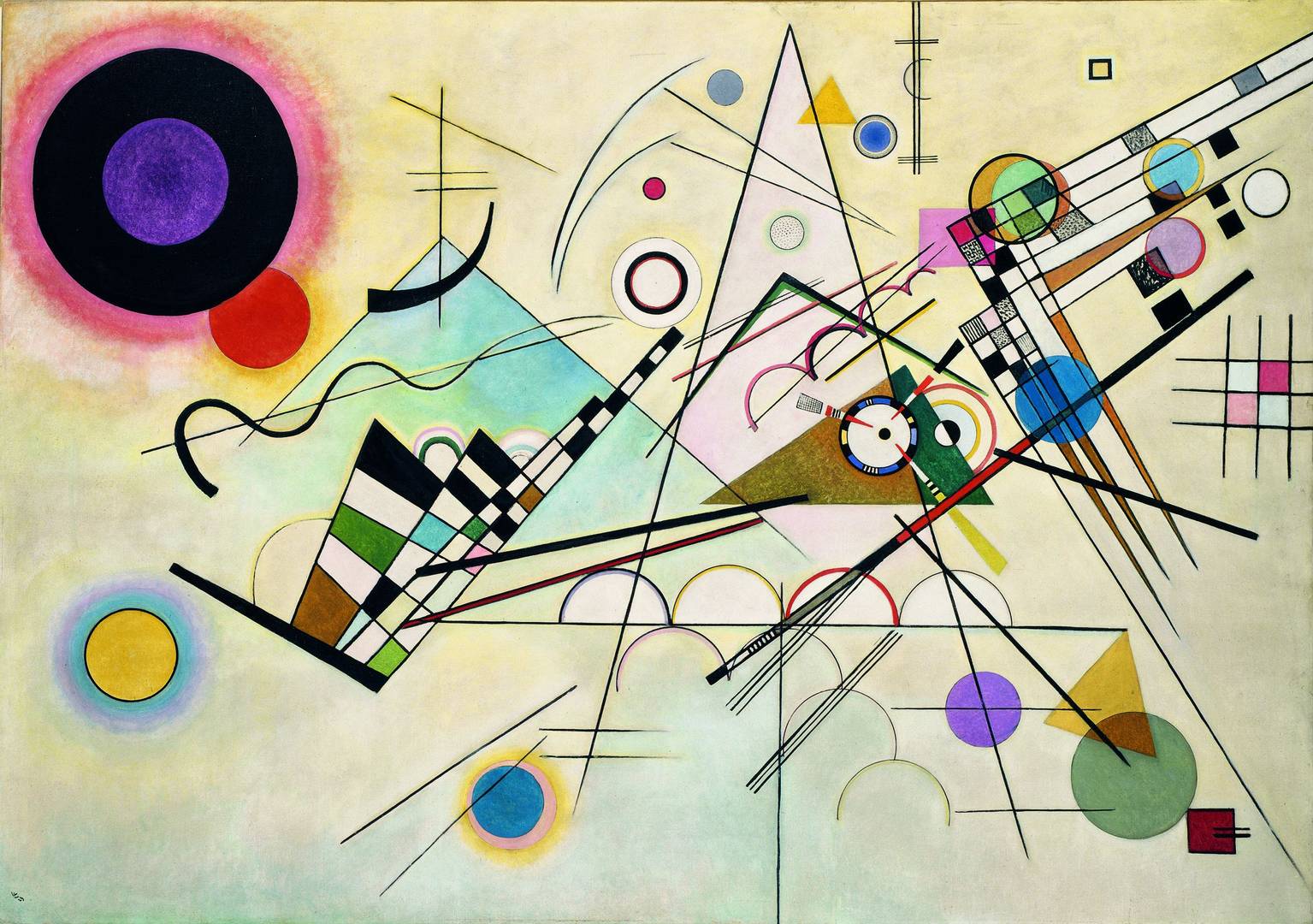

Нельзя сказать, что у Кандинского отсутствует критическая направленность. Она совершенно очевидна в его стремлении преодолеть условности искусства своего времени и филистерство вкусов, в его целеустремленном новаторстве. Однако жест провокативного подрыва искусства, ставший коньком дадаизма и важным внутренним нервом некоторых других направлений, ему вовсе не свойственен. И не случайно, что в работе Бюргера Кандинский не упоминается ни разу. Возникает ощущение, что Кандинский — это какой-то иной авангард, который в «свободном искусстве», воспетом КСК, получил лишь внешнее продолжение.

Самым красноречивым свидетельством этой инаковости являются тексты самого Кандинского. В первую очередь его книга «О духовном в искусстве», написанная на немецком языке и впервые изданная в 1912 году. Отметим сразу же, что речь идет о книге, оказавшей огромное влияние на современников, имевшей массовый успех среди людей, интересующихся искусством, и называвшейся некоторыми современниками даже новым Евангелием в жизни искусства.

Приведем несколько цитат.

«Призвание художника — посылать свет в глубины человеческого сердца», — пишет Кандинский, цитируя Роберта Шумана.

Говоря о текущем состоянии искусства, он сетует на засилие конкуренции, «кружковщины, ревности, интриг». «За свою искусность, за дар изобретательности и дар восприятия художник ищет оплату в материальной форме. Его целью становится удовлетворение честолюбия и корыстолюбия. Вместо углубленной совместной работы художников возникает борьба за эти блага».

Критикуя «искусство для искусства» за поверхностность, он призывает к созданию такого искусства, которое, будучи естественно укорененным в «своей духовной эпохе, <…> является не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающей, пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении».

«Художник должен прежде всего попытаться изменить положение, признав свой долг по отношению к искусству, а значит и к самому себе; считая себя не господином положения, а служителем высшим целям, обязательства которого точны, велики и святы. Он должен воспитывать себя и научиться углубляться, должен прежде всего культивировать душу и развивать ее» (выделено Кандинским. — Прим. ред.).

Говоря о предстоящем пути «эмансипации [живописи] от прямой зависимости от природы», Кандинский нигде не утверждает, что нужно совершенно отказаться от фигуративности. Его влечет находящаяся между чистой абстракцией и чистым реализмом «безграничная свобода, глубина, широта, богатство возможностей», ведущая далее в область еще более возвышенного и нематериального понимания абстракции и реализма, которые могут сливаться воедино.

А вот что еще говорит художник о свободе: «Сегодня — день свободы, которая мыслима только на заре великой эпохи. Но эта свобода в то же время и одна из величайших не-свобод, так как все эти возможности — внутри и по ту сторону границ — вырастают из одного и того же корня: из категорического зова внутренней необходимости» (выделено Кандинским. — Прим. ред.).

К внутренней необходимости, являющейся одновременно свободой, а также к внутренней красоте, в противоположность внешней, Кандинский апеллирует систематически. При этом он затрудняется определить эти категории рационально, и соотносит их с «божественным», «возвышенным», «великим». Но в любом случае ясно, что такая свобода диаметрально противоположна индивидуалистическому произволу художников неоавангарда.

В центре представления Кандинского об искусстве и его роли в духовной жизни человечества находится метафора треугольника, которую он развивает в первой части своей книги. «Большой остроконечный треугольник, разделенный на неравные части, самой острой и самой меньшей своей частью направленный вверх — это схематически верное изображение духовной жизни. Чем больше книзу, тем больше, шире, объемистее и выше становятся секции треугольника. Весь треугольник медленно, едва заметно движется вперед и вверх, и там, где „сегодня“ находился наивысший угол, „завтра“ будет следующая часть, т. е. то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что для всего остального треугольника является непонятным вздором, — завтра станет для второй секции полным смысла и чувства содержанием жизни».

На вершине треугольника находятся гении человечества, неуклонно направляющие его вперед и вверх. Осуществляется некая мистерия борьбы с темными силами. Преодолевая создаваемые ими вновь и вновь препятствия, человечество, ведомое выдающимися провидцами, в целом, идет по восходящему пути.

«Во мраке скрыты причины необходимости устремляться „в поте лица“ вперед и ввысь — через страдания, зло и муки. После того, как пройдет один этап и с пути устранены некоторые преграды, какая-то невидимая злая рука бросает на дорогу новые глыбы, которые иной раз, казалось бы, совершенно засыпают дорогу, делая ее неузнаваемой».

Восхождение треугольника и есть тот главный смысл, ради которого существует искусство:

«Живопись есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души — движению треугольника».

Можно и нужно примечать в текстах и в живописи Кандинского влияние романтизма, влияние Ницше, влияние русского космизма, влияние оккультистских течений (кто ими не увлекался в ту пору? Но не надо забывать, что эти увлечения были во многом реакцией на жесткий рационализм буржуазного мира). Можно также рассуждать о том, что метафору треугольника нельзя рассматривать как универсальную модель для всех времен и народов. Однако главное для нас в данном случае не это, а наличие конкретного проекта авангарда, связанного с четкой концепцией восхождения как предназначения человека и человечества, как смысла и направления истории.

Как разительно не похожа эта концепция на эстетические теории деятелей КСК! Да и с высказываниями самих художников неоавангарда она не имеет ничего общего. В них начисто отсутствует разговор об устремленности вперед и ввысь, о развитии как цели, о великой просветительской миссии искусства. Вместо вдохновенной серьезности и сосредоточенности появляется светская вальяжность и элитное самолюбование.

Художник оказывается звездой «в собственном соку», в этом качестве поставленной на пьедестал элитой, без малейшей мысли о его воспитательной или духовно возвышающей роли по отношению к обществу. Такая элитарность предполагает не единство верха и низа треугольника, а их разделенность. В этом вся разница. Ведь эстетика Кандинского тоже элитарна в смысле ориентации на внутреннюю сложность, труднодоступность. Но в ней художник осваивает неизведанные пути на свой страх и риск ради человечества, ради всего человечества, ради того, чтоб нижние этажи треугольника тоже тянулись вверх. При таком определении элитарность свойственна и многим великим произведениям искусства прошлого, которые часто отнюдь не легкодоступны.

Кандинский пишет, что «художник несет троякую ответственность, по сравнению с не-художником: 1) он должен продуктивно использовать данный ему талант, 2) поступки, мысли и чувства его, как и любого другого человека, образуют духовную атмосферу, очищая или заражая окружающую среду, и 3) поступки, мысли и чувства являются материалом для его творений, которые, в свою очередь, воздействуют на духовную атмосферу». В текстах КСК и лидеров абстрактного экспрессионизма мы не найдем ничего подобного, потому что их «свобода искусства» фактически представляет противоположное: полную безответственность и нарциссизм.

Никакого треугольника у них нет в принципе. «Высокое» искусство в виде отдельного мира противостоит всему остальному, недоразвитому и презираемому. Причем это в целом верно для приверженцев как правых, так и левых (троцкистских) позиций, которые явным образом смакуют свою «элитарность».

Тут нельзя не вспомнить одного из самых активных борцов за абстракционизм, американского критика Клемента Гринберга, который выступал в защиту американского авангарда задолго до того, как его подхватило ЦРУ (позже Гринберг также был близок к созвездию КСК). Знаменитое эссе Гринберга «Авангард и китч», опубликованное еще в 1939 году в Partisan Review — бостонском журнале троцкистской ориентации, — целиком направлено на отмежевание «высокой культуры». Об этой работе и ее влиянии многое написано, и мы не будем здесь вдаваться в детали. Скажем лишь, что именно в ней Гринберг вводит понятие «китч», противопоставляя его подлинной культуре, единственным живым проявлением которой он считает авангард своего времени. Гринберг определяет китч как массовое коммерческое искусство индустриального общества — от журнальных обложек до музыкальных шлягеров и голливудских фильмов. В буржуазном обществе китч стремится заполнить всё, оставляя всё меньше места для настоящего искусства. Между ними непреодолимая пропасть. А что касается авангарда, — в ту пору однозначно ассоциировавшегося с левыми взглядами и, в общем-то, отвергаемого правящим классом, — Гринберг недвусмысленно намекает на то, что западной верхушке необходимо взять его под свое крыло, проплатить и сделать своим детищем:

«Массы всегда оставались более или менее безразличны к культуре в процессе развития. Но сегодня такую культуру покидают и те, кому она, в сущности, принадлежит: наш правящий класс. Ибо именно ему принадлежит авангард. Ни одна культура не может развиваться без социальной основы, без источника стабильного дохода. В случае авангарда этот доход обеспечивался элитой правящего класса того самого общества, от которого авангард по своей собственной воле изолировался, но к которому он всегда оставался привязан пуповиной золота».

Китч определяется Гринбергом однозначно как регресс. С этим трудно было бы не согласиться, если бы не то, что в категорию китча он включает также всё советское искусство 30-х годов — соцреализм, и вообще всё, что похоже на реализм, — а в качестве примера советского китча он называет… Репина (вернее, условного Репина).

В дальнейшем деятели КСК также не будут упускать возможности проявить высокомерное и издевательское отношение к советской культуре, заставляющее иногда даже усомниться в элементарной компетентности авторов. Так, один из основателей журнала Encounter Тоско Р. Файвел (Tosco R. Fyvel) в статье «Прошлое в тоталитарном искусстве» (1955) находит в советском искусстве «ошеломляющую низкопробность», называет его «безнадежно наивным по сравнению с нашими стандартами» и, хуже того, «пропагандистским».

Особенно тонок бывал ход, когда авторы — тот же Гринберг, или, скажем, Герберт Рид (в статье «К черту культуру», 1941) — с самым что ни на есть великомарксистским видом критиковали культурный упадок Запада и при этом многозначительно не упоминали СССР. Читатель понимал: там всё еще хуже — «тоталитаризм» ведь.

Одним словом, всё работало на создание ауры элитной недосягаемости вокруг авангарда, что, одновременно с его презентацией как оазиса «свободы», лелеемого западной элитой, должно было выглядеть особенно соблазнительно для «продвинутой» части восточноевропейского и советского общества.

В результате авангард, изначально весь проникнутый ощущением своей переходности, поиском и вопрошанием будущего, превратился в статичное и самодовольное обслуживание настоящего. История как бы остановилась. Вернее, она была остановлена. Вектор движения вперед и вверх, который определял весь смысл творчества для Кандинского, и не только для него, перестал существовать. А это со временем может вести только к движению вниз. Понятие прогрессивности в словоупотреблении деятелей КСК если и сохранилось, то приобрело смысл уже достигнутого превосходства над другими формами искусства, особенно «тоталитарного». Индивидуальное развитие зрителя превратилось лишь в его адаптацию к светскому имиджу и заявку на принадлежность к элите.

Возвращаясь к Кандинскому, естественно задаться вопросом о смысле его собственных абстрактных работ. Являются ли они чем-то принципиально отличающимся от позднейшего абстрактного экспрессионизма? Стоило бы также поразмыслить о советском авангарде 20-х годов — Малевиче, Татлине и многих других. Мы не можем здесь углубляться в подробный искусствоведческий анализ, но укажем на следующее:

1) Да, работы самого Кандинского, независимо от того, нравятся они кому или нет, сильно отличаются как технически, так и идейно, от Поллока, Де Кунинга, Клайна, Ротко и других хотя бы тем, что в них нет ничего случайного и сиюминутного.

2) В данном случае важнее не отдельные произведения как объекты, а пути развития искусства, окружающая его идеология и несомая этим искусством внутренняя идеология в их отношении к развитию человека. Бюргер, кстати, постоянно говорит о том, что общественное влияние произведений искусства зависит в первую очередь от их статуса в обществе. А статус, естественно, устанавливают не сами художники.

Наконец, нельзя не задаться вопросом, был ли проект Кандинского всего лишь утопией? Или, вернее, ведет ли «изобретение» абстрактного искусства и других авангардистских новшеств неминуемо к разрыву треугольника и регрессу в условиях реального исторического процесса, независимо от благих намерений художников? Об этом можно вести долгие философские споры. История была такой, какой была, и Запад сделал то, что его устраивало. А в СССР судьба искусства была сложна и драматична. Мобилизационная повестка 30-х годов не оставляла места для авангардных экспериментов и требовала соответствующего искусства. Однако в 50-е, а затем в 60-е годы, казалось бы, была возможность выбора. Внешние условия на этот раз не создавали препятствий для того, чтобы в СССР вспомнили о проекте «Новый человек», и кто знает, как бы отозвался на это мир искусства. Сегодня трудно судить, что и как можно было осуществлять в то время, однако путь, которым пошла советская номенклатура, по факту дал все карты в руки противнику, а советское искусство поставил в положение, фактически поощрявшее развитие элитной двусмысленности и диссидентства.

(Продолжение следует…)