Идеология, экономика и военная мысль. Как советский народ победил в Великой Отечественной. Интервью

Мировоззрение современного человека не всегда помогает понять, во что верил советский человек в трудное время Великой Отечественной войны, а тезисы научного атеизма и построения социализма современниками могут восприниматься как лозунги. Раскрыть веру советского человека и секрет его победы в Великой Отечественной войне корреспондентам ИА Красная Весна помог старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (г. Кемерово), кандидат исторических наук Игорь Усков.

ИА Красная Весна: Существует такая историческая концепция, что советский народ победил не благодаря советскому руководству, а вопреки. Как жители Кузбасса вынесли на себе Великую Отечественную войну, и какая у них была мотивация переносить такие лишения?

Игорь Усков: В исторической науке есть принцип историзма: мы не должны переносить мышление современных людей на поколение Великой Отечественной войны. Люди, рожденные в начале XX века, жили в государстве нового типа — Советском Союзе. И то, что мы можем воспринимать как просто лозунги, например записанный в Конституции 1936 года тезис о «построении социализма», для них было искренней верой. Она давала им силы для выживания в таких условиях, которые современный человек назвал бы нечеловеческими.

В Кемерове до войны уже жили 140 тысяч человек, средняя обеспеченность жильем была около трех квадратных метров на человека. В благоустроенном жилье жили всего 16% населения, остальные жили либо в бараках при промышленности, либо в землянках. Наша землячка Вера Волошина, когда училась в Москве, писала домой, что в комнате общежития их жило восемь человек. Это считалось нормальным.

Многие исследователи пишут, что во время войны массовый героизм, самопожертвование и мужество на фронте и в тылу были реальными, совсем не показушными. Населением был воспринят именно всенародный характер войны. Не имеющий аналогов в истории акт коллективного самопожертвования совершили 29 января 1942 года наши земляки, бывшие работники Кузнецкого металлургического комбината — Александр Красилов, Леонтий Черемнов и Иван Герасименко. Они одновременно закрыли три вражеских дзота.

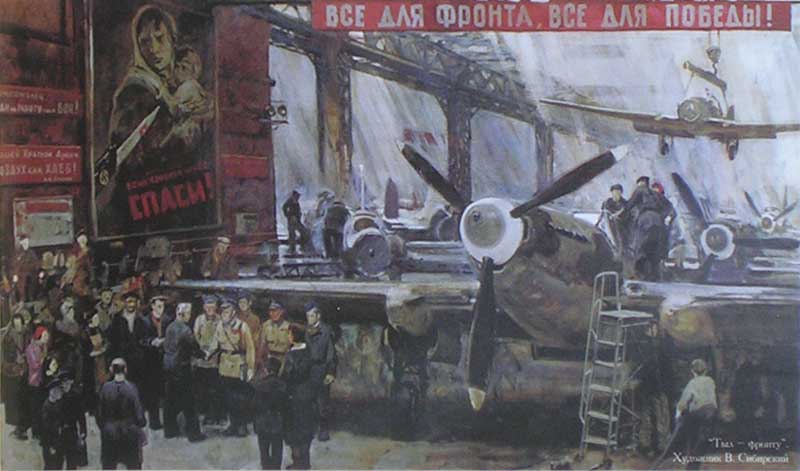

В тылу люди работали без выходных, можно сказать, жили в цеху. И это воспринималось как должное, потому что в основе подвига лежало чувство единства Родины без деления на национальности, чувство сотрудничества. Безусловно, была жесткая дисциплина, без которой наши предки бы не выстояли, особенно трудным был первый год, а коренной перелом в войне и в быту наступил после Сталинградской и Курской битв. Именно тогда экономически советская промышленность превзошла немецкую, а до этого, в 1942 году, мы уже вышли по промышленному производству на уровень начала войны, учитывая большое падение из-за утраты западных территорий.

В начале 1943 года советская промышленность стала выпускать больше и танков, и самолетов, и ствольных орудий и так далее. А чтобы этого достичь, нужны были жесткая дисциплина, полное исполнение всех партийно-правительственных планов и идеологическая работа с населением. Ведь именно накануне Великой Отечественной войны возродился большой интерес к истории, а во время войны воинов награждали орденами Суворова, Кутузова, Нахимова. А ведь до 1932 года у нас не было истории как предмета в школе. Это тоже давало силы в тех условиях выжить, работать, надеяться на лучшее. Отсюда и всеобщее неподдельное ликование народа в мае 1945-го, которое хорошо видно на кинохронике того времени. Такое ликование нельзя описать, его нужно просто видеть.

ИА Красная Весна: СССР официально был атеистическим государством, но выживать в таких тяжелых условиях и совершать такие подвиги без веры, наверное, невозможно? Во что, по-Вашему, верил советский человек?

Игорь Усков: Тут снова уместно вспомнить о поведенческой оценке того поколения. Основная вера советских людей — вера в будущее и вера в Родину. Да, были коллаборационисты, это безусловно. На этом и построено такое явление, как бандеровщина в западных регионах страны. Но если брать в целом, безусловно, вера в Родину была непоколебима. В то время в коммунистическую партию вступали не ради карьеры, как это стало потом.

Конечно, подавляющее число солдат, особенно рядовых, это были простые потомки бывших крестьян. Все-таки страна еще была наполовину аграрной. Конечно, нельзя отрицать, что солдаты, будучи в окопах, не только за Родину, за Сталина, они и к Богу взывали. Вера в Бога тоже помогала. И в коммунизм, и в Бога, и в Родину, и в детей, и в жену, как говорится. То есть в этом нет однозначного ответа, и никогда, наверное, во все времена, не будет. Но эта вера привела к вышеописанному всенародному характеру войны и массовому героизму.

Конечно, победы на фронте — это и победы в тылу. Нужно было обеспечить материальными средствами ведение войны вооружением и боевой техникой. Экономика страны за годы Великой Отечественной войны произвела больше, чем Германия: стрелкового оружия — на 35%, орудий и минометов — на 30%, танков — на 60%, боевых самолетов — на 24%. Конечно, мы не должны забывать и поставки союзников по ленд-лизу, но они составили всего 13% самолетов от произведенных непосредственно советской промышленностью, всего около 7% танков и около 9% пулеметов. Многое произведено было у нас.

Я считаю, факторы, способствовавшие Победе, — это триединство идеологии, которую поддерживает народ, тыловой экономики и военной стратегии. Да, с точки зрения начала Великой Отечественной войны были просчеты. И отсюда у нас большая часть безвозвратных потерь на фронте в первые полгода войны. С июня по декабрь 1941 года в среднем 17 100 человек в сутки погибало. В первые полгода войны погибло примерно 28% солдат от общего количества погибших в годы войны.

Тем не менее в 1990-е годы был создан шаблон, что мы победили только численностью бойцов. Ничего подобного. К декабрю 1944 года, к моменту выхода Красной Армии на границы Советского Союза, потери составляли до 4,5 тысячи солдат в сутки. То есть 17 тысяч и 4,5 тысячи — есть разница. Единственное, когда уже пошли решающие бои на территории Европы — по закону войны у атакующего больше потерь идет, тогда потери возросли до 6200 человек в сутки. Советское военное командование остановило блицкриг вермахта и в целом военную наступательную операцию выиграло.

Кстати, многие страны Европы так быстро пали под натиском Германии, потому что ни одна страна Европы не готовилась так, как Советский Союз. СССР с момента прихода фашистов к власти пытался устроить в Европе систему коллективной безопасности, как это происходит и сейчас. Но тогда и Лига Наций ничего не могла сделать, и страны Европы мыслили категориями Первой мировой войны. Как с точки зрения вооружения, так и с точки зрения военной тактики. А Вторая мировая война была совсем другой. Если в Первой мировой войне танк был диковинкой на поле боя, то Вторая мировая — это война моторов.

Нас в этом плане очень отрезвила советско-финская война ноября 1939-го — марта 1940-го. Тогда нарком обороны Ворошилов был отправлен в отставку. И, кстати, очень много было сделано именно с 1939 года. Почему все-таки для Сталина нападение Германии было действительно ударом 22 июня 1941 года? По-моему, он искренне надеялся, что у Советского Союза еще будет два года. Уже в годы войны пошла современная военная продукция, как система залпового огня «Катюша», танк Т-34 и т. д. Но задачу создания такой техники уже пришлось решать в условиях Великой Отечественной войны.

Вот эти три фактора я считаю основными: самопожертвование и героизм самого нашего народа, то есть человеческий фактор. Второй — это экономический фактор. И, безусловно, преимущество советской военной стратегии. Мы, конечно, маршалов наших все знаем, они все заслуженные, среди них не было никаких проходимцев, любимчиков и подобных.