Мне скажут, что воля к жизни слишком близка по своему содержанию к тому, что именуется ницшеанством. И что ницшеанство в каком-то смысле является предшественником нацизма.

Те, кто при этом захочет развить данную тему, обратят внимание на очевидное увлечение учением Ницше такого классика советской литературы, как Алексей Максимович Горький.

А те, кто захочет в еще большей степени развивать данную тему, обратят внимание на ницшеанские заморочки еще одного из классиков западной литературы — Джека Лондона. И, обратив внимание на явную увлеченность этого писателя идеями Фридриха Ницше, такие проблематизаторы ценности воли к жизни обратят далее внимание и на другое — на то, что Ленин любил Джека Лондона, и на то, что Ленин находился в очень тесном контакте с Горьким.

Что тут является констатацией очевидного, а что — сознательной компрометацией коммунистической воли к жизни, осуществляемой на основе приравнивания этой воли к жизни к той, о которой говорил Ницше?

Не могу сказать, что Горький совсем уж никак не заигрывал с ницшеанством. Конечно, заигрывал. Да еще как!

Не могу также сказать, что Джек Лондон, который достаточно тесно взаимодействовал с американскими социалистами, не увлекался Ницше. Конечно же, увлекался!

Но кто в конце XIX — начале XX века не увлекался Ницше? Все увлекались в большей или меньшей степени. И понятно, почему. Потому что Ницше наиболее жестко и яростно обличал умирание западного буржуазного общества. Ницше как никто другой улавливал начало этого умирания. Он как никто другой ненавидел это умирание. И он был достаточно точен в том, что касалось симптоматики данной «смертной» буржуазной болезни.

На начальном периоде своего творчества Ницше восторгался философией Шопенгауэра. И преклонялся перед творчеством Вагнера.

Но его чуткость по отношению к процессу умирания европейской буржуазной культуры и европейского смысла потребовала от Ницше разрыва с этими его кумирами. Причем Ницше тяжело переживал этот разрыв. Но при этом лишь наращивал его со временем. Почему? Потому что в творчестве своих кумиров Ницше обнаружил неприемлемое для него увядание, оно же — остывание, оно же — нарастание безжизненности.

Протест Ницше против всего, что было связано с остыванием Запада, нарастанием в нем определенной безжизненности, протест Ницше против бюргерства, являвшегося для Ницше главным носителем этой безжизненности, нашел отклик в сердцах наиболее чутких мыслителей и художников той эпохи.

Потому что все эти мыслители и художники понимали, что Ницше — это не только единственный по-настоящему чуткий мыслитель, работающий на стыке философии и особого притчевого искусства. Это еще и единственный по-настоящему смелый мыслитель, не боящийся окончательного разрыва с той могущественной буржуазией, которая считает себя властительницей жизни и которую он рискует именовать ходячим трупом, уже готовым для скорых похорон.

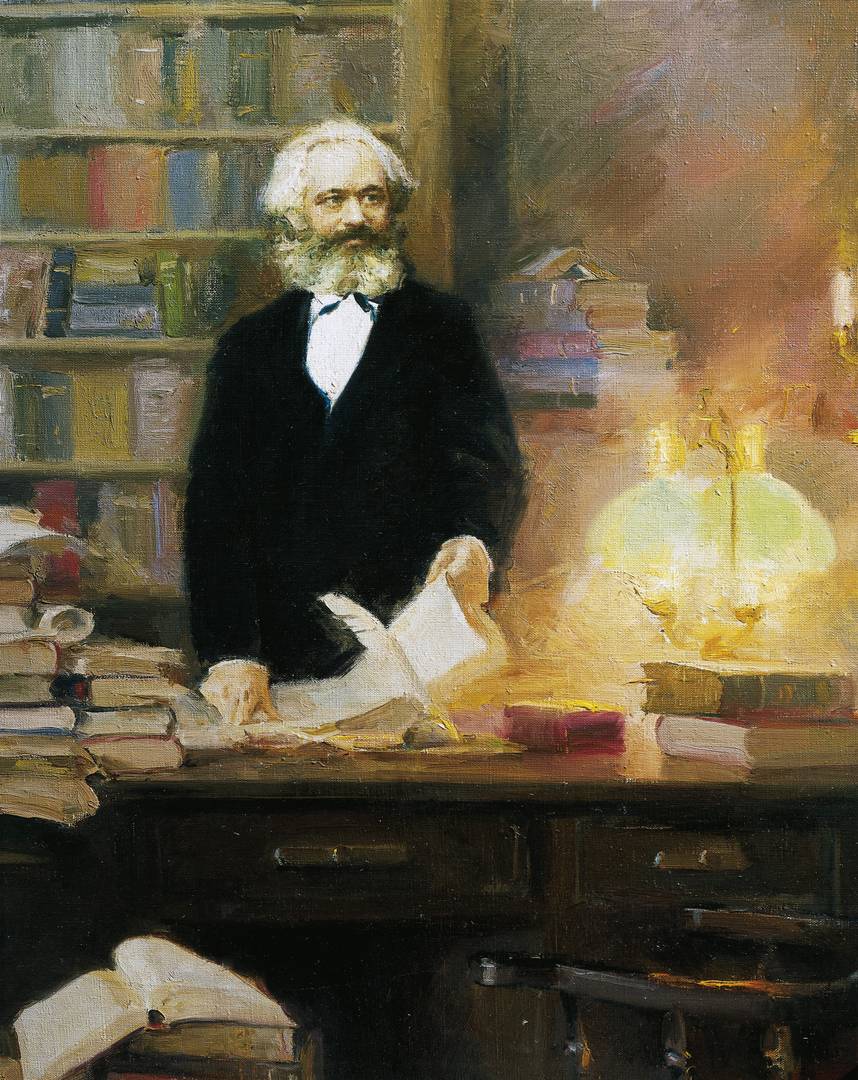

Буржуазия конца XIX — начала XX века была готова признать научные заслуги Маркса и отделить эти его заслуги от предосудительной политической антибуржуазной деятельности. Как минимум предельный рационализм Маркса не позволял тогдашней буржуазии объявить Маркса психически больным уродом.

Ницше же был объявлен именно таковым. Почему? Потому что буржуазия той эпохи была рациональна до крайности и потому готова соотносить свою рациональность с противостоящей этой рациональности марксистской теорией. Все-таки как-никак теория… Апелляция к разуму… Упорное нежелание выходить за рамки собственно научного метода…

В каком-то смысле это примиряло буржуазию с марксизмом.

И это же не позволяло ей на том этапе примириться с иррациональностью Ницше.

Ницше был восторженно принят вовсе не буржуазией, которая его чуралась до крайности. Он был восторженно принят в кругах достаточно влиятельной антибуржуазной богемы. Там-то и был востребован по-настоящему фундаментальный иррационализм Ницше. Притом что этот иррационализм являлся не просто особым способом изложения определенных философских воззрений. Нет, он, конечно же, был инструментом войны не просто с рационализмом, а с разумом как таковым.

Дело не в нарастающем безумии самого Ницше. Оно, скорее всего, было преувеличено.

Дело в том, что Ницше сознательно ставил знак равенства между очевидной для многих губительностью буржуазного рационализма, и впрямь порождавшего умаление жизни, и тем Разумом с большой буквы, одним из уродливых проявлений которого был этот самый буржуазный рационализм.

Ницше справедливо увидел в этом рационализме нечто несовместимое с жизнью. Но он несправедливо распространил эту несовместимость на всё разумное, объявив его несовместимым с жизнью.

Иррационализм существовал с древнейших времен. И всегда противостоял рационализму, обращая внимание на его неполноту и то, что он пронизан лютым холодом безлюбия и безжизненности.

В буржуазную эпоху, задолго до Ницше, с позиции такого иррационализма выступили романтики — как те, кто отрицал буржуазные идеалы, окончательно скомпрометированные к последней четверти XIX века, но еще ориентировались на послебуржуазное будущее, порожденное прогрессом человечества, так и те, кто разочаровались в прогрессе как таковом и смотрели только назад — в блаженное, как им стало казаться, Средневековье. Но никто никогда до Ницше не проклинал разум с такой последовательной яростностью. И никто никогда до Ницше не восхвалял безумие, объявляя его единственным спасением от болезни под названием «разум».

Одно дело — издеваться над гримасами рационализма и указывать на его ограниченность.

И другое дело — откровенно признаться в том, что разум как таковой надо отвергнуть во имя откровенного и концентрированного безумия.

Буржуазия, верная духу Просвещения (а она в каком-то смысле была таковой вплоть до начала Первой мировой войны), с трудом могла решиться на более или менее последовательное неприятие религиозных воззрений. В сущности, она с трудом могла согласиться и с таким неприятием. И пошла на него только ради разгрома добуржуазной аристократии. А поскольку такой разгром в Европе никогда не был окончательным и бесповоротным, то победившая буржуазия считала необходимым сочетать уважительное отношение к религии с отрицанием той религиозности, которая могла бы привести к реставрации феодализма и порожденному этой реставрацией умалению буржуазных завоеваний.

Но если бы не угроза феодальной реставрации, то буржуазия в период после Французской революции быстро свела бы на нет всё, что в большей или меньшей степени противостояло религиозности. Да и в условиях существования такой угрозы буржуазия очень сильно сдерживала ревнителей научности и прогресса в желании противостоять религиозности.

Но если в отношении бога буржуазия еще могла позволить себе некую сдержанность, доходившую в крайних случаях до утверждения, что при необходимости делать выбор между наукой и богом выбор надо делать в пользу науки, то в отношении разума буржуазия твердо стояла на позициях недопустимости сколь угодно последовательной критики этого самого разума. Ведь сама эта буржуазия была в каком-то смысле продуктом просветительского антифеодального и антирелигиозного брожения, в лоне которого и зарождались буржуазные революции.

Да, после прихода буржуазии к власти многое изменилось. Но не могла же буржуазия, по сути, созданная как господствующий класс Великой французской революцией, придя к господству, начать последовательно осуждать за вольнодумство какого-нибудь Вольтера, который так много сделал для ее прихода к власти.

Буржуазия понимала, что эпоха всеобщей однородной религиозности в прошлом. Что эта эпоха кончилась уже с началом протестантизма. И что она окончательно завершилась после революционных расправ над феодальным церковным клиром.

Понимая необратимость этого процесса, буржуазия понимала и другое. То, что каким-то образом ей следует легитимировать собственную власть в условиях отсутствия всеобщей однородной религиозности, а значит, и в отсутствие возможности собственно религиозной легитимации.

Уже утрата однородности этой самой религиозности, она же — возникновение непримиримого конфликта между католиками и протестантами, по сути, обнулила возможности собственно религиозной легитимации власти. И вряд ли последние французские короли, начиная с Людовика XIV и кончая Людовиком XVI, всерьез делали ставку на то, что они легитимны в силу своего статуса помазанников божьих. Уже феодальный абсолютизм делал ставку не на религиозную легитимацию монархической власти, а на что-то другое. На некую традицию… На «короля-солнце» как единственное спасение от феодальных потрясений типа той же французской фронды…

Что же касается буржуазии, то она окончательно демонтировала религиозную легитимацию во время своего революционного сражения с феодализмом. И уже не могла вернуть эту легитимацию в последующий период. Но именно поэтому буржуазия особо держалась за другую инстанцию, которую считала своим источником легитимации. Такой инстанцией был разум в его просветительском варианте. И в тех его последующих модификациях, которые возникли в эпоху зрелого капитализма.

Буржуазное устройство легитимировалось в качестве оптимального. А статус оптимального оно получало из рук Его Величества Разума. Разум обосновывал оптимальность буржуазного устройства. И он же говорил о том, что оптимальное устройство лучше неоптимального. Ибо чем разумнее устройство, тем оно полезнее. А чем оно полезнее, тем больше в нем искомой благотворности.

И Горького, и Джека Лондона, и многих других прельщал именно антибуржуазный пафос философии Ницше. Но со временем обнаружилось, что Ницше и Маркс атаковали буржуазию с двух диаметрально противоположных сторон.

Маркс показал, что разум не может и не должен заявлять о предельной и неизменяемой благотворности буржуазного устройства.

Маркс атаковал легитимность буржуазии именно с позиции того самого разума, на которую буржуазия сделала предельную ставку, надеясь, что с его помощью ей удастся обеспечить свою вечную и абсолютную легитимность.

Маркс показал, что разум является источником именно делегитимации буржуазии, а не источником ее легитимации. Буржуазия это поняла не сразу. Ей достаточно долгое время казалось, что верность Маркса духу просветительского культа разума и науки препятствует превращению марксизма в наиопаснейшего врага этой самой буржуазии. Что-то в марксовской критике вызывало беспокойство у буржуазного класса.

Но, во-первых, лишь что-то, а не всё в целом.

А во-вторых, на Западе марксизм был достаточно быстро введен в пробуржуазные рамки. Это произошло вскоре после смерти Маркса и в дальнейшем стремительно приобретало всё более конформистский характер.

Только после Великой Октябрьской революции мировая буржуазия поняла, так сказать, не в теории, а на практике, что марксизм может быть ее главным и смертельным врагом. И что это обеспечивается именно предельным возвеличиванием разума, которое присуще этому самому марксизму.

Обнаружив это, буржуазия долго пыталась, так сказать, переиграть Маркса на поле разума.

С формальной точки зрения, это продолжается до сих пор. Но, подчеркиваю, продолжается это именно как дань определенному формализму.

По существу же буржуазия уже в 20-е годы XX века поняла окончательно, что в рамках приоритетности разума ей Маркса не переиграть.

С каждым десятилетием это понимание приобретало всё более окончательный характер. И никакой крах СССР, никакие частные триумфы антимарксизма ничего тут не поменяли в том подходе, который исповедует по-настоящему господствующая часть широкого буржуазного класса.

Эта часть буржуазного класса всё поняла достаточно быстро. Она поняла, что разум на стороне Маркса и коммунистов. И что данное утверждение можно, конечно, осмеивать, причем достаточно убедительно. Но что эта убедительность опирается не на настоящие выкладки разума, а на некое псевдоинтеллектуальное остроумие.

Представим себе, что на каких-нибудь современных ток-шоу участники полемики по поводу справедливости теоремы Гёделя с предельным остроумием доказали бы, что эта теорема несправедлива. Можно ли было бы это доказательство назвать триумфом настоящего разума? Нет, оно было бы только доказательством блистательности остроумных псевдоинтеллектуальных аргументаций.

Если бы в каком-нибудь из европейских интеллектуальных салонов встретились, к примеру, Рене Декарт и завзятый острослов той эпохи, являвшийся кумиром этих самых салонов, то в споре с острословом Декарт бы проиграл. Но и сам острослов, и его сторонники понимали бы цену этого проигрыша.

Ну так вот, то же самое происходит с острословами по фамилии Поппер, Фукуяма, фон Хайек. Они могут заочно выигрывать спор с Марксом и марксизмом именно как острословы. Но и они сами знают, и их патроны знают тем более, что с позиции разума цена этой победе над Марксом — копейка в базарный день.

Но как же тогда быть с легитимацией?

Стратегия правящего буржуазного класса в этих условиях могла базироваться только на острословно-рациональной критике Маркса как на своеобразной операции прикрытия, каковой она остается по сию пору.

Но такая операция прикрытия не обеспечивала и не могла обеспечить полноценного противодействия марксизму. Подобное противодействие предполагало низвержение Разума с того пьедестала, на который он был возведен при победе буржуазии. И низвергать его должна была сама буржуазия, поскольку только это позволяло ей оказывать стратегическое противодействие марксизму.

И вот тут Ницше оказался вне конкуренции. Являясь на определенном этапе врагом буржуазии, делавшей ставку на разум, Ницше стал союзником этой буржуазии в деле низвержения разума с того пьедестала, на котором он находился ранее.

Подобное переосмысление Ницше в существенной степени объясняет как увлечение данным философом со стороны определенных мыслителей и художников, в существенной степени ориентированных на марксизм, так и последующий отказ этих мыслителей и художников от данного увлечения.

Ницше был важен этим мыслителям и художникам как один из наиболее яростных критиков буржуазии с ее рационализмом. Эти мыслители и художники не сразу распознали в Ницше то, чем воспользовалась буржуазия для фундаментального противостояния Марксу. Распознав же это, они разочаровались в Ницше. А вот буржуазия, распознав то же самое, перешла от отвержения ницшеанского безумия к диаметрально противоположному.

Осталась ли она при этом буржуазией — отдельный вопрос, заслуживающий специального рассмотрения.

(Продолжение следует.)