Передача «Предназначение» № 22 от 17 октября 2023 года

Добрый вечер! При всей важности карабахской темы, которую я обсуждал, или теперь израильской темы, которую собираюсь обсуждать, все равно наиважнейшей темой для России является то, что происходит на Украине. И все равно, несмотря на то, что израильский пожар, конфликт Израиля с ХАМАС очень сильно приковывает к себе общественное внимание, я все-таки вначале скажу еще раз о том, что, с моей точки зрения, происходит на Украине.

Постсоветская Россия, вначале клокочущая, беспредельная ельцинская, а потом резко утихомиренная Путиным, все тридцать с лишним постсоветских лет оформлялась в потребительско-гедонистическом ключе. И, в сущности, весь постсталинский период она оформлялась в этом же ключе, особенно в брежневский период. Оформившись в этом ключе на основе приоритета западных ценностей, дружбы с Западом, страна потеряла существенную часть своего мобилизационного потенциала.

Она совсем много потеряла в эти клокочущие 1990-е. То, что было восстановлено Путиным, уже находилось в другой формуле. И тот же г-н Сердюков уже не при Ельцине был, если мне не изменяет память. И подход, реализованный г-ном Сердюковым (за вычетом воровства, которое является неотменяемой константой во всех сферах постсоветской жизни), отражал определенное представление о том, как должна выглядеть обороноспособность Российской Федерации, в отличие от Советского Союза. От Советского Союза, стран Варшавского договора, Кубы, неприсоединившихся стран и всего того, что я уже называл поясами русской безопасности.

Согласно концепции так называемой национальной России, прозападной, гедонистической, очень зацикленной на благосостоянии, ужасающей по своей социальной дифференциации, сопровождавшей это якобы интегральное благосостояние, — так вот, согласно этой концепции, «не надо сливать термояд». Попытался один наш нефтяной олигарх обсудить с американцами тему подобного слива — был 2002 год, что-нибудь в этом духе, — в итоге он шил варежки, а тема была снята с повестки дня, причем олигарха этого заложили сами американцы, как только он начал с ними это обсуждать.

Короче, по этой новой концепции термояд мы не сливаем и даже постепенно развиваем, чтобы никто не мог нас уничтожить ядерным ударом. А поскольку сами мы тоже можем уничтожить кого угодно ядерным ударом, то к нам никто и не сунется. А сунутся, ну вот как в Чечне — будут горячие точки, и в этих горячих точках высококвалифицированные, профессиональные, хорошо оснащенные части (бригады, корпуса) справятся со своими задачами, всё, что надо, зачистят, и будет у нас всё в шоколаде. Чем глубже наше сотрудничество с Западом, тем лучше. Если мы можем купить французские корабли «Мистраль» — прекрасно, если мы можем купить что-нибудь еще — замечательно. Любой разговор об экономическом суверенитете — чушь. Мы продаем на Запад нефть, газ и всё прочее — «великая энергетическая держава», — а в обмен покупаем то, что нам нужно, и наши умельцы из западных электронных плат будут делать какие-нибудь свои суперизделия. Видите, какие мы хорошие.

Эта концепция была очень устойчивой. Она оформилась, окончательно приобрела структуризированный, осмысленный и упорядоченный вид именно при президенте Путине. При Ельцине царил всеобщий хаос, бардак и ощущение, что вот-вот всё рухнет. Путин это упорядочил. Его вертикаль власти — это эта вертикаль. Его державность — это эта державность. И Путину очень много удалось сделать в смысле упорядочивания этой жизни, построения этой страны.

Когда-то в эпоху митингов на Поклонной горе, открывая митинг, я сказал, что я противник политики Путина, но призываю всех дать отпор оранжоидам, прозападным силам, объединиться всем патриотам и так далее. Я мог бы не начинать с этого, но я хотел зафиксировать различия по определенной позиции. И эта позиция для меня заключается в следующем.

Мне, во-первых, сам этот гедонистическо-потребительский, этакий «благополучно-центристский» тип жизни, да еще соединяемый со страшным социальным неравенством, — мне этот тип жизни и тип страны, которая опирается на подобный образ жизни, мне это всё изначально не дорого. Мягко говоря, не дорого. Я от такого цивилизационного разворота глубоко страдаю и страдал.

Но я твердо решил в какой-то момент, что моя главная задача — защитить целостность имеющейся России, не допустить ее распада и ликвидации. Какой бы она ни была — вот такой, значит, такой. Не может доминировать представление о том, насколько тебе этот уклад жизни симпатичен. Есть страна, она это приняла, она в этом до определенной степени успокоилась. Ну и ладно. Главное, чтобы хоть это не рухнуло и чтобы остался народ, который рано или поздно разберется в своих традициях, даже если ему будут сильно в этом мешать.

Поэтому я свои симпатии и антипатии в этом вопросе, во-первых, засунул в самый дальний угол самого дальнего сундука, а во-вторых, если и намерен как-то реализовывать иной тип жизни, то в рамках собственной организации, собственной микросоциальной сферы, как бы оно ни называлось: коммуна, театр, аналитический центр, клуб — неважно. Вот где-то там я в какой-то степени это могу осуществлять.

Меня всё время волновало другое: жизнеспособно ли построенное Путиным государство? Жизнеспособно ли общество «благополуче-центризма», гедонизма, потребительства, размягченности — России, построенной чуть ли не как Дания, Германия, Бельгия, Швеция и т. д.? Повторяю, при совершенно другом уровне социальной дифференциации — вот она жизнеспособна или нет?

Мои оппоненты во власти и в более оптимистически настроенных экспертных группах всё время говорили, что «безусловно, жизнеспособна. Даже лучше жизнеспособна, чем раньше! Обществу это больше нравится. Модернизация происходит, армия просто конфетка. И мы непобедимы. А кто сунется — ответный ядерный удар и „зачем нам мир без России“? Поэтому не сунутся».

У меня всё это вызывало глубокую настороженность. Но я не мог не согласиться с тем, что трубопроводы подают газ на Запад, что бюджет сбалансированный, что разделение труда существует и что какие-то умеренные «вась-вась» с этим Западом позволяют определенным образом стране существовать.

Но я просто знаю, что весь этот тип существования не был самодостаточным. Он создавался очень серьезными элитными группами, имеющими исторические корни в советской госбезопасности и не только в госбезопасности. Он создавался под вхождение в западную цивилизацию. Под то, что, когда мы до конца это всё оформим и — в кавычках — «цивилизуемся», умиротворимся, нас просто примут в ту же Европу. Ну, а дальше шепотом говорилось: «А когда примут в Европу, зачем там американские базы? А когда не будет американских баз, то мы станем единой Евразией, которая будет еще сильнее, чем Советский Союз». И так далее.

Разочарование во всем этом произошло примерно в 2006/2007 годах. Я ничем это публично доказать не могу, просто наряду с публичной жизнью я же веду какие-то диалоги. В том числе я всегда говорил, основной дефицит в нашем обществе — если мы хотели как-то дружить с Западом — это диалог элит. МИДы дружат, спецслужбы дружат, президенты дружат, а вот что там с элитами? И со стратегией. Поэтому что-то я просто знаю. А многие знания умножают скорбь. Поэтому еще раз просто прошу мне поверить.

Уже ельцинские руководители спецслужб подозревали, что Россию хотят развалить и в том ее ельцинском варианте. Барсуков об этом говорил, Коржаков и другие. А потом подозрения стали лишь больше. Но всё равно — подозрения подозрениями, нехорошие мысли гнали от себя и типа дружили. И президент России сказал, что спрашивал Буша-младшего, а почему бы нам не войти в НАТО, еще в эпоху 9/11 — взрыв башен-близнецов и под объявленную тогда борьбу с мировым терроризмом.

Всё это происходило примерно до 2006/2007 года, когда наконец на уровне этакого перешептывания, но авторитетного и имеющего безусловную геополитическую значимость, было сказано: «Да, конечно, вы можете войти в Европу, но по частям. Вы расчленитесь, сделайте вид хотя бы, что вы расчленены, тогда мы вас по частям примем, потому что вы слишком большие, у вас слишком много ядерного оружия и американцам это не нравится. А мы достаточно сильно зависимы от них».

Ужасающая зависимость Европы, прежде всего Германии, от Соединенных Штатов — это отдельная загадка, это не сводится к наличию американских гарнизонов и частичной оккупированности Германии. Это как-то глубже всё происходит. Ну вот, было сказано окончательно: либо по частям, либо никак.

Вот тут-то внутри сообщества, существенно спецслужбистского, которое и взяло власть при Путине, единого в том, что обязательно надо войти в Европу, начался очень крутой раскол. Потому что часть сказала: «Ну и пусть, и так войдем, лишь бы войти». А часть сказала: «Нет, это уже чересчур, этого быть не может». И главой у тех, кто сказал, что этого быть не может, был, конечно, президент России Путин.

Ибо, яростно проводя прозападно-вестернизационную политику, яростно стремясь к тому, чтобы Россия была поближе к западному благолепию, яростно стремясь к тому, чтобы благосостояние и гедонистическо-благосостоятельно-центристское общество и было построено, и было упорядочено изнутри, и сопровождалось государством как инструментом построения этого общества, Путин категорически не может допустить расчленения России. Он одержим идеей целостности России и ее разумно-националистическим государственным укреплением. Он не хочет этим пожертвовать. И в этом вопросе, как мне представляется, он очень стоек. Этот вопрос для него носит не только прагматический, но и экзистенциальный характер.

Мне доводилось фиксировать реакцию президента на обсуждение темы возможного распада России. Эти реакции всегда были экзистенциальны. Президент сдержанный человек, но это не значит, что у него низкий уровень темперамента. Когда человек сдерживает эмоции, у него соответствующим образом реагируют лицевые мышцы и всё остальное. Совершенно ясно, что его изнутри, при всей его сдержанности, колотит, когда эта тема ставится на повестку дня.

Поэтому та часть спецслужб, которая консолидировалась вокруг Путина, а Путин в этот момент уже занимал очень устойчивое положение в качестве центра власти, она, если перефразировать песню по другому поводу:

«Советская „малина“

держала свой совет,

Советская „малина“

врагу сказала: „Нет!“»

А другая часть сказала: «Да».

Я уже говорил, что тому были для меня определенные свидетельства: что заголосили представители той части спецслужб, которая более-менее маркировала себя Филиппом Денисовичем Бобковым и его последователями. Белковский (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Белковский либо касается деятельности иностранного агента Белковский) много «песен» пел по этому поводу, Ракитов и другие. То есть были следы абсолютно малозаметные для обычного общества, а для специалистов по этим вопросам — очевидные, говорившие о том, что этот раскол был, но что та часть, которая сказала «давайте по частям, с чистыми сортирами» и так далее, она оказалась в меньшинстве и в итоге была не сразу, но подавлена.

Первой ласточкой всего этого была Мюнхенская речь президента России — и потом началось. Никакой генеральный секретарь ЦК КПСС не обсуждал на съездах, по каким именно траекториям могут прилететь наши ракеты в благословенные Соединенные Штаты. Это обсуждалось на закрытых совещаниях Генштаба.

А после того как произошел вот этот сдвиг, отказ взять нас как единое целое в Европу и понимание, что эта евромечта рухнула, интонация приобрела жесткость большую, чем в брежневскую антизападную эпоху. Антизападный крен стал нарастать, этапами большого пути были Крым, потом Донбасс. Конечно, просто апофеозом стала СВО.

Но вектор-то изменился, западная мечта рухнула, а Россия, построенная по модели западной мечты, осталась. Ее же построили по этой модели. Существенную часть экономического суверенитета убрали. Территория сжалась, пояса безопасности ушли. Армия превратилась в скромно-эффективную «красавицу-армию», нужную для западоцентрического государства. С добавлением ядерного оружия. Эта страна — осталась.

И тогда было сказано, что высший смысл существования этой страны просто в том, что она должна вот так существовать. Да пусть бы и одна. Да пусть бы и в конфронтации с Западом… Сразу нашлись быстро переобувшиеся группы, которые из западоцентризма перешли в востокоцентризм и начали говорить: «Подумаешь, а вообще, что там этот Запад…» В общем, началась вся эта новая риторика, еще больше утверждающая, что страна-то построена правильно. Что она вот такая «благополучиецентрическая», что она вот такая западоподобная, что она вот такая удобная и всё прочее. Но при этом она сейчас покажет фигу Западу, а если Запад дернется, то тогда… «красиво мы пожили, красиво и умрем»…, но Запад на это никогда не пойдет…

Теперь я должен сказать главное. Мне лично казалось, устойчиво казалось, что такая западоподобная, благополучие-центрическая, «шоколадная», такая удобно-комфортная, гедонистическая, стоящая на позициях потребительского общества Россия вообще не выстоит в поединке с остервенелой Украиной, которую полностью перевели на тоталитарно-мобилизационные рельсы. Я недооценил возможностей этой путинской России. Она оказалась лучше, чем я думал. Она оказалась лучше ровно настолько, чтобы выстоять и превратить русско-украинский конфликт — притом что Украину поддерживает Запад — в эту вечную войну, позиционную войну, войну на истощение. И в этой войне продемонстрировать себя не худшим образом.

Это удалось. Финансовые институты и прочие не допустили краха. Эта западоцентрическая экономика перестроилась, оказалась достаточно гибкой. А люди, чьи возможности реализовывать антизападный курс были крайне проблематичны в силу их глубочайшей связанности с Западом, продемонстрировали (частью своей) далеко не худшие качества. Армия, которая очевидным образом была просто разгромлена в том, что касается возможности выстаивания в такой средней войне, каковой является война с Украиной, — она как-то выстояла. Нашлись какие-то каналы коммуникаций, удалось не допустить (по крайней мере, пока что) размножения текущего конфликта, локализовать его на Украине. Общество в своих широких слоях достаточно устойчиво поддерживает происходящее. Это большие достижения, которые нельзя не приветствовать.

Но в той же степени, в какой их нельзя не приветствовать, нельзя приветствовать невротические вопли о нашем преуспевании. О каком преуспевании вы говорите? Вы говорите о том, что вместо химеры, очень популярной, согласно которой новая Россия Путина построила такую армию, такую экономику, такое всё, что за две недели справится с какой-то там Украиной, — мы теперь имеем позиционную войну? Ну конечно, поскольку позорные события под Харьковом напрягли так, что все ждали, что пресловутый «контрнаступ» может и состояться, то факт, что этот контрнаступ не осуществился — это здорово! И прекрасно, что после харьковского позора армия опомнилась, каким-то способом подсобралась, кончились бесконечные базары на тему, кто хороший, кто плохой, и началась военная, ратная, трудовая жизнь.

Вы называете эту жизнь победительной? Российская армия перешла в глухую оборону, и в этой глухой обороне под волнами наступления армии Украины, которая презиралась и расценивалась как вообще ничтожная, ее как-то сдерживает. Причем я не буду подробно комментировать разницу между реальной ситуацией и тем, что теперь уже в трубно-победительном ключе кричат не только официальные каналы, но и блогеры (а это вызывает вопросы).

Я совершенно не призываю паниковать. Я категорически против любого умаления этих достижений, но давайте их реально-то оценим. Мы же всё-таки психически здоровые люди, да? Или нет? Мы перешли в глухую оборону, и в этой глухой обороне выстояли. Плюс заключается в том, что мы выстояли, и никто не смеет умалять этот плюс. А минус заключается в том, что выстояли в глухой обороне.

Кто-то собирается оспорить эту позицию? Ее можно оспорить? Она является паникерской?

Теперь, выстояли с каким уровнем издержек, какой ценой? И каково качество этого выстаивания? Начался разговор о том, что вот-вот мы окружим Авдеевку. И что там аж взяли какой-то террикон. Три дня кричали про этот террикон. Ну, что теперь говорят? Может быть, эта армия как часть этой страны и сможет окружить Авдеевку, и я буду счастлив. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло именно так. Ибо единственная моя цель, — это чтобы страна не погибла. Моя единственная цель — «никогда больше». Никогда больше распада. Мы должны все сказать: «Никогда больше распада». И, по-моему, Россия это слышит. И это безусловная позиция президента, которую я полностью поддерживаю.

Поэтому сумеют окружить Авдеевку — замечательно! Но происходит же другое. Мы нанесли наши сокрушительные удары, взяв два села. В результате те перебросили резервы и всё остановлено. Ну что?! Рапорты 1915–1916 года, Первая мировая война?..

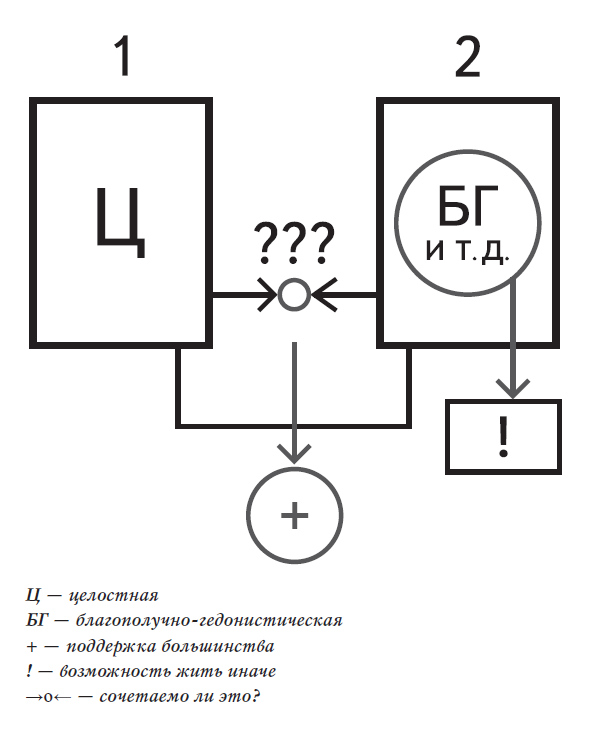

Почему это так? Потому что вот эта Россия, очень ценимая Путиным, у которого есть, я утверждаю, сумма двух ценностных, экзистенциальных показателей (рис. 1.). Первый из них, — что Россия должна быть целостной. А второй, — что она должна быть благополучно-гедонистической и т. д. Вот такая, как есть. Вот — один и два вместе. И это всё поддерживается большинством населения.

Поэтому восклицания: «Ах, я это не люблю!» — тут неуместны. Ну не любишь, делай что-нибудь другое, живи иначе, тебе дают возможности.

Вопрос возникает в том, сочетаемо ли это или несочетаемо? Докуда это сочетаемо? Это же главный вопрос.

Украина — это сочетание омерзительности элиты с растущей мерзопакостностью внутри. Восторгаться тем, что это всё какая-то военно-мобилизационная гениальность — было бы странно. Но там есть, как я много раз говорил, некая группа, достаточно серьезная и достаточно идейная, крутанувшая страну в определенную сторону. Ей не надо думать о том, как она будет производить оружие — за нее произведут. Ей не надо думать о том, как балансировать бюджет — западными деньгами его сбалансируют. А всё, о чем она должна думать, это как больше пушечного мяса подготовить, оснастить и кинуть на русских. Всё.

И это-то происходит! Если и были какие-то оппозиционные группы, им заткнули пасть насмерть. Остальных построили в шеренгу и в существенной степени раздавили страхом, а в существенной степени, как это всегда бывает, воодушевили. И это полная аналогия с нацизмом, который в конце войны оказывал сопротивление превосходящим силам в сердце Берлина — когда это было, казалось бы, бессмысленно, он продолжал сражаться. Это свойство тоталитарно-мобилизационных моделей.

Говорится дальше о том, что без западной помощи Украина не выдержит и эта западная помощь будет умаляться. Может быть, кто-то совсем-совсем компетентный — я таких не вижу, но, наверное, они есть — что-то такое по поводу этого знает. Но то, как это говорится, в принципе вызывает горькую улыбку. Это такой невротический оптимизм. Не дадут тратить деньги западного налогоплательщика на Украину? Это может быть. Скажут, побольше здравоохранения, собственной промышленности или какой-нибудь борьбы с миграцией — может быть.

Знаете, что к этому добавят? Скажут: «А почему бы нам не ограбить русских? До конца, полностью». И об этом уже говорят вовсю. Ограбить могут, наверное, миллиардов на 600, 500… на полтриллиона. Это возможно. Если давать в год по 100 миллиардов, на 6 лет хватит. А потом что-то еще будет происходить.

Мое основное разногласие с уважаемым мною президентом страны, поддерживаемым населением, проводящим в целом патриотический курс, состоит только в одном: что вот эта концепция в условиях, когда Россия приговорена, плоха не тем, что она мне не нравится, а тем, что она невыполнима. Вот такая Россия, которую надо всячески поддерживать, каждому успеху которой на Украине надо радоваться, которая, повторяю, оказалась более устойчива, чем я думал, она тем не менее стратегически нежизнеспособна.

Ее не «не любят», к ней не относятся в зависимости от того, как она себя ведет, то есть, если она поведет себя более по-холуйски, ее чуть более погладят по головке или нет. Она приговорена, понимаете? Она должна умереть. Распад Советского Союза и крах коммунизма был первой частью этой русской запланированной смерти, и никто от этого не отказался. А после того как страна дернулась, все еще более мощно консолидировались вокруг этого.

Скажут: «Ну подумаешь, кто там консолидировался, какой-то вонючий Запад, который загнивает и прочее»… Те люди, которые теперь это говорят, смеялись, когда это говорили при Брежневе.

Да, всё так. Да, Запад загнивает. Да, это всё «Римская империя периода упадка». Да, нарастают какие-то новые силы.

Но, во-первых, это всё еще империя, вполне себе способная, хоть и в упадническом состоянии, посылать легионы на усмирение. И интриговать, и делать еще очень многое.

А во-вторых, те, кто потирает руки, что она вот-вот рухнет и они займут новые позиции — они думают только о себе. Они пальцем не шевельнут, если им не будет выгодно. А выгодно им не отстоять национальный суверенитет, как говорится с наших официальных трибун. Им выгодно бабки получить и чуть-чуть ближе подойти к западному «пахану». А если есть возможность, то срубить эти бабки и облизать задницу главного конкурента «пахана» — Китая. Но только за большие бабки и очень гибко.

Мы благородно и обоснованно бросили вызов действительному мировому злу, в которое превратился Запад. По мне, так он им не был, скажем так, в эпоху Рузвельта, когда мы вместе отражали нацистскую угрозу. Но он им стал. И ведом он, как мне представляется, буквально каким-то неонацистским мировым глобальным ядром, в который входит нацистская Украина. Мы просто не очень видим это глобальное ядро. А после Второй мировой войны центром его стали Соединенные Штаты. Одним из устроителей этого ядра был знаменитый инженер Вернер фон Браун, создатель гитлеровских ракет, а потом всего американского ракетного хозяйства. Но не он же один. Это сотни имен.

Такова одна из частей проблемы. Украина мобилизует «пушечное мясо». Рано или поздно — с ленью, вонью и скрипя зубами — ей передадут какое-нибудь оружие, не такое уж и хорошее, но тем не менее дееспособное. Всё это произойдет.

Опять, всё же можно сказать по-разному. «Наш флот под давлением украинцев перегруппировал свои силы и победно вышел из-под удара», — можно сказать так. А можно сказать, что мы очищаем от своего военно-морского влияния западную часть Черного моря. Ведь мы же говорили, что цитадель флота — Севастополь. Ну и как?

Почему у нас нет возможности — вот у этой России?.. Вот я мечтаю, чтобы она создала мощный Черноморский флот, настоящую ПВО, защитила корабли, и, конечно, больше всего я мечтаю о взятии Николаева и Одессы и о том, что в дальнейшем должно быть следующим неизбежным шагом в этом случае. Это моя мечта. Мне плевать, какая Россия, плевать, что мне что-то тут не нравится — если это произойдет, я буду прыгать до потолка!

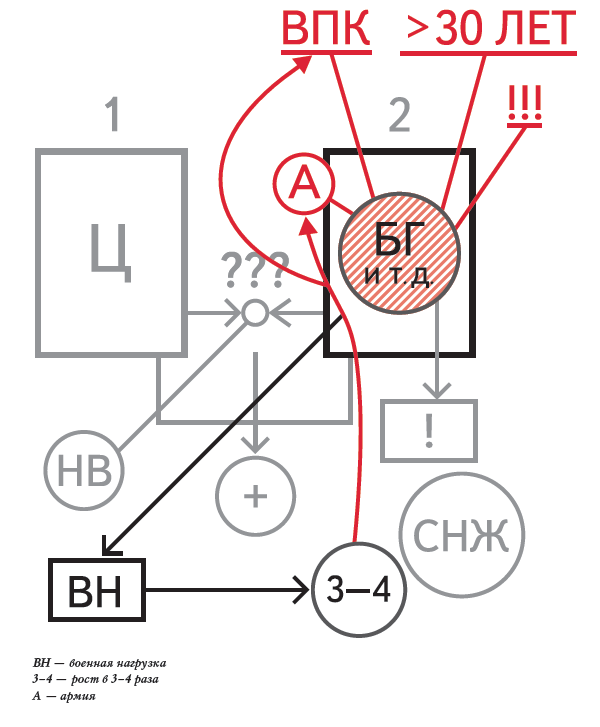

Но это не может произойти, пока она такая. Почему не может? По-моему, совершенно ясно — потому же, почему происходящее называется «СВО». Потому что есть желание вот на эту Россию — на этот образ жизни — повесить военную нагрузку, а данная конструкция серьезной военной нагрузки не выдерживает.

Мне скажут: «У нас уже увеличился военный бюджет». Правильно, он увеличился. Кстати, а зачем было говорить, будто бы он не увеличился? Если уже все понимают, что он шесть процентов, зачем было говорить «три — и не больше»? А почему не десять? А почему не двенадцать? А почему не пятнадцать? Было это, было в истории — у Соединенных Штатов было и у других стран. А потому, что это потребует ухода от всей благополучно-гедонистической потребительской картинки. Вот она должна исчезнуть. Она! А ее выстраивали больше тридцати лет. И ее продолжают сопровождать. И даже произносятся чудовищные слова о том, что гибнут наши герои, — а это герои, и то, как русские ребята сражаются на Украине, это потрясающий подвиг в нынешних условиях, — что гибнут они якобы ради вот этого! Ради того, чтобы гуляли, запускали фейерверки и всё прочее… Но мы же это проходили! Вши в окопах — и рысаки и рестораны в тылу. Это же уже было — Первая мировая называлось. Не большевики «сокрушили гигантскую мощь Российской империи». Большевики, которых там вертелось максимум двадцать тысяч человек… ну смешно! Ее сокрушили собственные парадоксы, противоречия, рыхлости, двусмысленности и так далее.

Значит, вот это всё делается больше тридцати лет. И армия такая тоже сделана. И оборонно-промышленный комплекс такой сделан. Значит, теперь, как только военная нагрузка вырастет еще раза в три-четыре, эта конструкция (рис. 2) такую нагрузку не выдержит. Нужен качественно другой военно-промышленный комплекс. Качественно другая армия. Ну и, черт возьми, качественно другое общество.

А президент России и далеко не глупые люди, осуществляющие его интеллектуальное и политическое сопровождение, прекрасно понимают, что как только они начнут напрягать систему так, как я говорил, — другой армией, другим ВПК, — то, во-первых, они это быстро не сделают. Они напрягли существующий военно-промышленный комплекс. Молодцы, что сделали. Сделали это гораздо лучше, чем можно было себе представить. То, что при этом там воруют и ни в чем себе не отказывают, и дикое количество издержек — это понятно. Ну сделали, сделали, да, молодцы. До определенного уровня. А до более высокого уровня не могут — и не смогут, и не делается это быстро.

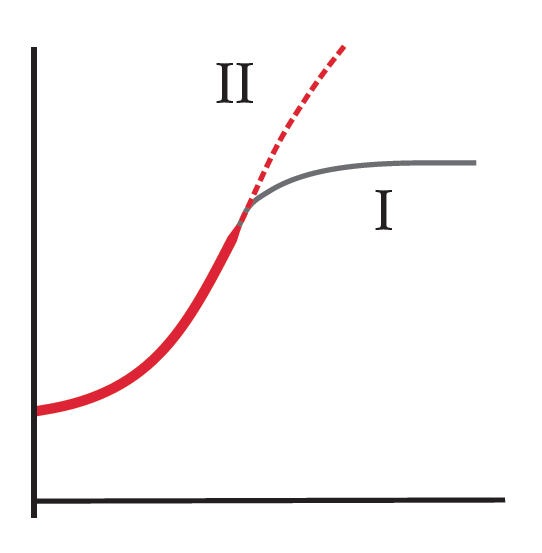

И встают на этом пути принципиальные проблемы. Социальное положение инженеров, ученых, преподавателей высшей школы, их готовящих, самой армии — это всё надо изменить. За счет чего? Если завтра, — а это будет! — устанут финансировать Украину из западных бюджетов, то ограбят до конца русских. Мы что сделаем? Мы дадим симметричный ответ? У нас есть такая возможность — мы ее используем? Она переведет весь процесс в еще больший накал. Этот еще больший накал опять потребует вот здесь бо́льшего роста. А он совместим с этой концепцией? Он вот досюда (I, рис. 3) совместим. Вот пошел рост, вот он пошел. Ура! Я счастлив, как и все. А дальше он (II, рис. 3) выходит на насыщение. Он туда идти не может! Без фундаментального изменения всех показателей.

А я повторяю, и сам президент — человек в высшей степени рациональный — и его окружение прекрасно понимают, что, когда они пойдут сюда, эта система отреагирует. А на носу выборы, которые закончатся избранием Путина, сомнений никаких нет, — но которые же не хочется проблематизировать резко.

Значит, продолжается военизация, военная нагрузка на эту систему. И оказывается, что она что-то может. Вот это может, это может, это может. А вот это уже не может, и это не может, и это не может. Значит, эта нагрузка будет ограничена. Вот так она будет идти сюда (I, рис. 3).

И наконец наступит какой-то момент, когда вопрос уже будет не в нагрузке. Вопрос будет в идейной направленности, компетентности, мобилизованности, консолидированности, в действительной жертвенности, во многом другом.

Чтобы рвануть дальше, надо совсем прекратить воровать. И здесь я опять напоминаю, что Ленин в своей статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» буквально говорил (незадолго до революции): «Временное правительство, умоляю вас, перестаньте так сильно воровать. Наладьте порядок на транспорте и так далее, и мы подождем. Мы не будем выдвигать никаких экстремальных задач, а иначе вы рухнете». Ну так и было!

Ленин не осуществлял революцию, Ленин осуществлял посткатастрофическую сборку, ужасаясь тому, что ему предстояло делать. И он ее осуществил. Он Украине, да, придал какой-то другой статус. Спасибо, что он ее как-то сначала прибрал к рукам (а она же уже отделялась), — а потом так пригнул, что дальше некуда, в общих интересах — вместе со Сталиным.

Теперь говорят: «Ах, вот тут не так, ах, здесь не так!» Брест-Литовский договор… Но он просуществовал меньше года, а послеперестроечная Россия существует тридцать лет, и никто же не мечет такие молнии в Ельцина, который подписал Беловежские соглашения.

Значит, вопрос заключается в том, когда и как понадобится вот это (II, рис. 3). А поскольку этого нет, то принцип глухой обороны, оперативно-тактических, очень умных иногда действий, которые парализуются перебросками резервов с той стороны, и отсутствие стратегической инициативы, которая всем очевидна… Дай бог, если она будет восстановлена, я повторю, буду счастлив, и даже не ахаю-охаю про ее отсутствие. Я просто говорю: вот это — единственное, что может существовать, если концепция «благополучничества», гедонизма и прочего «западоподобия» будет сочетаться с войной. Централизм и эта концепция еще как-то могли существовать, пока не было войны. А теперь либо вся концепция будет переделана, либо рано или поздно будет нерешаемая проблема.

В этот момент я выхожу из состояния относительного внутреннего спокойствия. Потому что если тут (Ц, рис. 2) начнет рушиться… Дай бог, чтобы так не было. Дай бог. Но пока сначала все вопят о терриконе, а потом… А потом о том, что мы гениально уводим флот. Ясно же, что добром это не кончится.

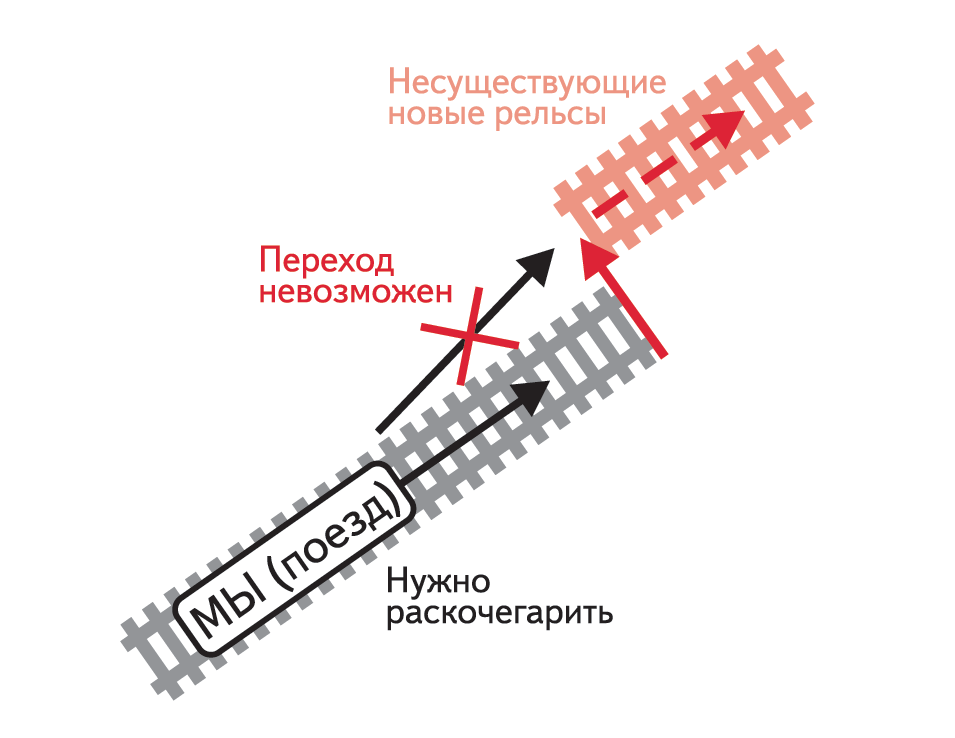

Я не считаю, что что-то быстро можно просто переводить на другие рельсы. Это надо как-то… Вот он идет сюда (рис. 4), этот поезд, и надо его раскочегаривать. А здесь надо что-то готовить, чтобы в какой-то момент можно было — бах! — и сюда перейти. Сейчас мы здесь находимся, и здесь сюда не перейдешь. Никаких еще даже рельсов нет.

Теперь я постараюсь перебросить мост между этой нашей тематикой и тем, что сейчас происходит в Израиле.

Начну издалека. Существование западного мира на так называемых буржуазных основаниях определялось идеалами Великой французской революции — «свобода, равенство, братство», идеями французского Конвента и всем тем, что было порождено в итоге на Западе в виде влияния этих идей на западную цивилизацию. В основе всего этого был переход от монархии, легитимной в силу того, что король — помазанник Божий (значит, есть Бог, но Бог уже под сомнением — какой Бог? гугенотский, католический и т. д. и т. п.), вот от всего этого переход к концепции национального государства, которое объединяется территорией, населением, культурой, управлением, правом, рациональностью, консенсусом групп и тем, что называется «благоговением перед священными камнями» (попробуйте, поставьте под сомнение авторитет Жанны Д’Арк всерьез в консервативной Франции).

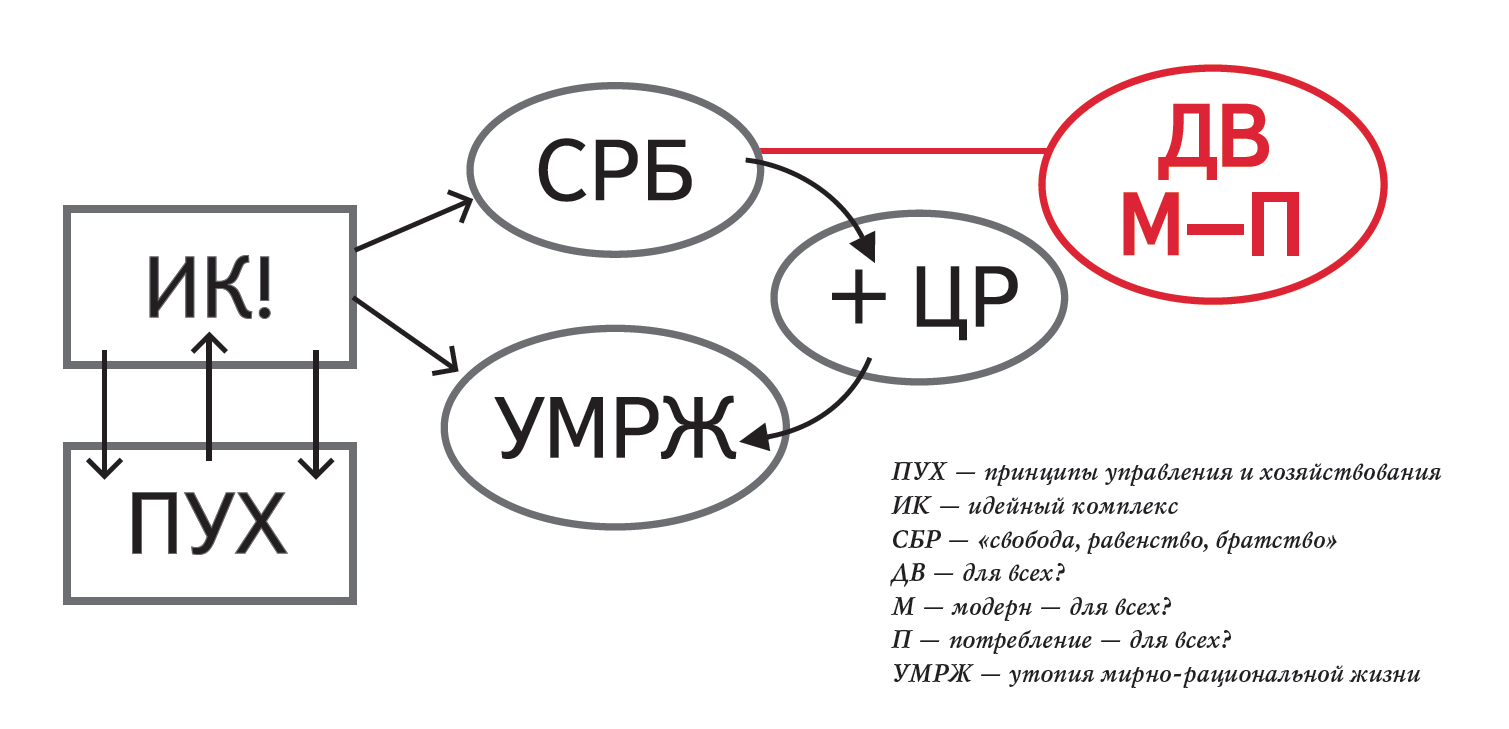

Эти принципы все вместе можно объединить в два блока (ПУХ и ИК, рис. 5.). Один из этих блоков — это принципы управления и хозяйствования, нижний, а другой — высший — идейный комплекс. И все понимали, что наверху этот комплекс, и что система жизнеспособна только, пока он есть. А это — «свобода, равенство, братство» плюс утопия мирно-рациональной жизни («Свобода, равенство, братство» еще и плюс царство разума): «Мы принесли в мир царство разума. А царство разума означает, что мы мечтаем и будем реализовывать мечту о мирной разумной жизни».

Кстати, перед 1914 годом уровень глобализации был выше, чем перед 2008-м. А потом началось мировое безумие. Поля Европы, засеянные костями миллионов молодых людей. Гитлер же не захотел применить снова химическое оружие, потому что слишком памятно было, как его применяют, каков этот ужас… Абсолютная непонятка, что за война, за что — то ли какие-то там дороги будут Берлин — Багдад, то ли какие-то проливы, то ли Базиль Захарофф хочет, чтобы его оружие было главным, то ли конкуренция Великобритания — Германия… Короче, абсолютно непонятно, за что надо умирать. И совершенно ясно, что все эти идеалы «свободы, равенства, братства» плюс «царство разума» накрылись медным тазом. Они начали накрываться этим тазом уже при романтиках, сказавших: «Вот, обещали свободу, равенство, братство, а всё стало такое буржуазное, свирепое — джунгли, война всех против всех». Это говорили романтики консервативные, считавшие, что надо вернуться в средневековье, а революционные уже думали о коммунизме и всём прочем. Но и то и то было писком контрэлитных групп.

К 1916 примерно году это стало очевидно всем. И тогда возник вопрос: а у этой западной цивилизации, которую Шпенглер назвал «фаустианской», то есть основанной на сговоре с Мефистофелем, у нее есть какая-нибудь мечта о человеке или нет? И единственные, кто дали эту мечту о человеке, были большевики. Это и предъявил 1917 год миру. За это он и был принят. Потому что эта мечта не была реакционной, в смысле возвратной: «Давайте вернемся черт-те куда, в прошлое». Эта мечта была ориентирована в будущее.

Большевики почитали Конвент, молились на все эти идеалы свободы, равенства, братства. И они добавили к этому нечто. И главное из того нечто, что они добавили, было «новый человек», идея восхождения человека, «всё во имя человека, всё для блага человека» и тому подобное. Иногда в ренессансном ключе, отвергавшем модерн (модерн не является продолжением ренессансного подхода, он его отвержение: гармоническая личность, о которой мечтал Луначарский и прочее). Иногда даже больше: новый человек как полная мечта и что-то фантастическое.

Вокруг данной утопии Запад удержался со своими принципами, ибо это развивало принципы свободы, равенства, братства. В конце концов, политическая свобода, утверждаемая Западом, ничто без социальной свободы, которую Запад растаптывал, а большевики утвердили. Сталинская конституция действительно закрепила такие социальные права, которые для мира тогда были абсолютно ошеломляющими, и капитализму пришлось пойти на уступки. Но это вторично по отношению к мечте о человеке.

Никаких других мечтаний о человеке у собственно западной цивилизации, кроме коммунистических, не было. И она держалась только на том, что могла критиковать этот коммунизм, но коммунизм мог взять на буксир определенную часть мира, и всё это вместе могло вращаться вокруг утопии о человеке.

Как только Запад расписался в том, что коммунизма нет, его грохнули, а сам он не может выдвинуть ни одной идеи о человеке (никаких перспектив, кроме замены человека роботом или превращения его окончательно в машину потребления), стало ясно, что вся эта западная цивилизация — это сплошное фиаско, «блеск и нищета».

И на это не могло не быть реакции. Поскольку коммунистическая, относительно прозападная, гуманистическая реакция была подавлена крахом Советского Союза, то возникла именно контрмодернистская реакция, которую сам же Запад и взращивал. Это взращивание Западом контрмодернистской реакции, которая якобы против него, ибо якобы он стоит на позициях вот этого модерна — «разум, свобода, равенство, братство», — началось очень давно и окончательно утвердилось в связи с Римским клубом, когда было сказано: «А как мы хотим, чтобы весь мир развивался? Вот это „свобода, равенство, братство“ — для всех? Модерн — для всех? Потребление — для всех? Ну не сейчас, так потом. Хорошо, тогда Китай захочет потреблять столько же, сколько США, а там население больше миллиарда, и в Индии больше миллиарда, и еще есть в Юго-Восточной Азии примерно столько. И что будет со всей этой концепцией?“

Такое разрастание потребительского ядра невозможно, значит, его надо остановить. А чем его останавливать? Чем? Только контрмодерном, который скажет, что ему это потребление не нужно.

Один из моих ближайших соратников разговаривал с советниками тогдашнего (это было давно, лет 20 с лишним назад) президента Казахстана, они сказали: «Да, наша задача — юртизация казахского населения, потому что иначе мы нацию не построим».

Так вот, «юртизация» — это и есть, образно, контрмодерн. Он оказался востребован, и было сказано: «И пусть он будет против нас, лишь бы он снижал потребление и бил по нашим врагам».

Где это было проявлено наиболее ярко? В связи с иранской революцией, когда было сказано: «Ну этот Хомейни… это, конечно, мракобесие, но он же против коммунистов, и он снизит потребление. А шах уже хочет металлургию развивать и черт знает еще что. Ну и фиг ли, что он за нас, этот шах! Его всё равно надо свергать».

Американцы всегда считали, что любое государство, которое развивается и может бросить им вызов, опасно. Европа опаснее всего. Тут вопрос не в идеологии, проамериканская или нет, вопрос в потенциале: опасно любое уравнивание потенциалов.

Потом Иран продемонстрировал, что у него есть воля к развитию, что это всё равно традиция древнего большого государства, и он начал развиваться. Тогда уже и это оказалось ненужным. Но это (исламизацию) вполне готовы были поддерживать, и мы достаточно много знаем о том, как именно скрыто поддерживалась исламская революция Хомейни Францией, Америкой, кто именно поддерживал, как назывались эти клубы западные, абсолютно серьезные, не конспиративные.

Но и задолго до этого то же самое про контрмодерн говорилось в исламском варианте. Говорили: «А чем плохо, если это ударит по русским? А собственно, если Османская империя была всё равно неким контрмодернизмом, все-таки учреждением чего-то уже очень слабо, но конфессионального тем не менее, то зачем было воевать на ее стороне Англии, Франции и всем остальным против русских?» Говорилось, по сути: «Враг нашего врага — наш друг, и мы сами его будем конструировать». И конструировали. Возникали тома инструкций по созданию различных структур. То есть если вопрос идет о том, что такое Great Game (большая игра) — так это и есть состязание спецслужб за тот же Афганистан, и мы его тогда выиграли (не в 1970-е годы, а в конце XIX — начале XX века) у англичан.

Значит, всё время, на протяжении веков, конструировался контрмодерн, а особенно сильно начиная со второй половины XX века, когда стало ясно, что только он подавит ненужные центры развития и сам снизит потребление своего населения, сам. Возник мир, где в ядре существует уже совсем гедонистическая извращенческая благодать, и это называется «золотой миллиард», а на периферии — море варварства. Это конструировалось руками самого ядра, прежде всего британского, это была главная концепция Великобритании, унаследованная от колониальных времен: чем архаичнее, тем лучше; как только начнут развиваться — потребуют суверенитета, деколонизации.

Теперь я с этой позиции спрашиваю: а чем сейчас занимается Запад, и почему мы называем его врагом человечества? А тем он занимается, что уничтожает собственные идеалы, эти «свободу, равенство, братство» и культ разума, этого все-таки рационального, мощного человека, «звучащего гордо» и так далее. Он это всё топит вместе с этикой, которая соответствует этому взгляду на мир, с этосом и остальным — он всё это уничтожает. И основа этого уничтожаемого, прошу прощения, называется банальным и приевшимся словом «гуманизм».

Запад объявил тихую, ползучую, но абсолютно очевидную войну собственному гуманизму. В этом та патология, с которой мы сталкиваемся, это делает его нацистским, потому что после революции 1917 года кто-то ушел к большевикам и продолжил верить во второе дыхание этих идеалов, большевистское, а кто-то ушел к фашистам и сказал, что нужно двигаться сюда. Бердяев называл это новым средневековьем, но это даже слишком хорошее определение — «новое средневековье».

И тут возникает мучительный вопрос, на который действительно нет стратегического ответа: а что произошло с исламом? С этой великой религией, с этой великой цивилизацией, ведь она была самой просвещенной и гуманистической в каком-нибудь IX–X веке? Ведь у нее все заимствовали, поскольку, с одной стороны, были какие-то полудикие испанские христианские рыцари, а с другой стороны, на юге Испании процветали исламские философия, культура и всё прочее, что заимствовалось во время крестовых походов у ислама — всё, включая концепцию рыцарства, а также Аристотель и остальное. Ведь гораздо более просвещенным был ислам!

Что произошло в XV–XVI веках и позже? Как свернули этот процесс? Кто его свернул и зачем? Конспирологии не хочется, но ведь произошел слом, процесс шел сюда, а потом сюда. Почему — мы не знаем. Но мы твердо знаем, что как только ислам становился на позицию национального модерна (а был ислам, который говорил: «Да, нация выше религии, религия же христианская есть у модернизированных западных государств, так она будет и в наших государствах»), — он становился врагом. Как только суфии говорили: «Нам не нужно двигаться в сторону абсолютной реакции и возвратного исторического движения», — они становились врагами, страшными врагами.

И в итоге мы просто видели, как именно это конструируется в нескольких вариантах в позднее время. Была такая зона Суэцкого канала, контролировали ее в числе прочих такие лорд Кромер и Ивлин Беринг. По этому поводу много сказано — по поводу того, как разные компании британские определяли политику во всех колониальных странах. Лорд Кромер стал создавать «Мусульманское братство»(«Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Он стал внедрять в него эти идеи контрмодерна. На его деньги была построена первая мечеть. Это стало стремительно разрастаться, а разрастаться оно могло стремительно, только если была почва.

Значит, с одной стороны, страшная уязвленность. С другой стороны, внутреннее — правильное — человеческое исступление, непогашенность какой-то человеческой страсти по смыслам. И с третьей стороны — управление процессом с Запада. На основе этого великая исламская цивилизация превращалась в радикальный исламизм, не имеющий никакого отношения к собственно исламской религии и во многом являющийся врагом.

Кто такой Ахмат Кадыров? Это суфий. Это чеченский суфий из кадирии, одного из чеченских суфийских орденов. Он когда увидел ваххабитов, он понял, что они его народ и религию будут уничтожать, что лучше с русскими договориться, которые это трогать не станут и дадут карт-бланш, чем иметь дело с «бородатыми», которые начнут суфизм уничтожать везде.

Кто главный враг радикального исламизма? Национально развивающийся ислам. Ислам, пытающийся сосуществовать со светскостью, отстаивать свои позиции, одновременно уважая эту светскость. Назовем его в конечном итоге гуманистическим исламом. И в суфийском, и в национально мягком варианте. Но в исламском мире всё стало заполняться радикальным исламизмом. А как только это переходит в сторону радикального исламизма, как только это нагревается и мутирует — что становится главным идеалом, который и так не изымаем из собственно исламской цивилизации (ислам — очень политическая система)? Что становится главным идеалом? Халифат!

Не может человек, поверивший в радикальный исламизм и ставший на его позиции достаточно жертвенно и мощно, не любить халифат и не мечтать о нем. Это мечта исламского контрмодерна.

А что такое халифат? Их было несколько. Османский — последний, рухнувший — и колоссальная горечь в исламском мире по поводу этого обрушения. Арабский, который конфликтовал с османским, что очень хорошо использовала Британия. И есть еще, если говорить о современных тенденциях в той же самой Турции (Туран и так далее) — есть еще мечта о восстановлении чингизидского варианта, продемонстрировавшего свои возможности Великими Моголами в Индии. Пакистан об этом мечтает. Это три конкурирующие конструкции, но это халифатистские конструкции.

Иран-то как раз грезил всегда больше о восстановлении своей персидской империи. У него слишком глубокие корни доисламские, слишком очевидные. А вот эти концепции существовали. Если кто-то хочет добавить к ним еще и шиитскую, можно и так. Не в этом дело.

Дело в том, что в каждой из этих государственно-политических концепций, не изымаемых из радикально деформированной конфессиональной концепции, есть претензии, и не только к Испании, или к Франции, или к Балканам. Но и к нам! Они есть. И они всегда использовались.

Что такое турецкая новая история после падения Османской империи? Падение Османской империи вполне можно, со всеми оговорками, запараллелить с падением Советского Союза. Изнутри этого выныривает некая концепция собственно национального турецкого светского государства Кемаля. В чем-то сходная с той, которая вынырнула в постсоветской России — сначала в хаотическом, а потом уже в упорядоченном путинском варианте. Границы, какие есть. Рвемся в Европу. Запрещаем конфессиональное доминирование, всячески запрещаем, подавляем. Светская турецкая нация. И никакого экспансионизма. Это Кемаль.

То, как именно вели себя с армянами, — это чудовищно, но это осуществлялось в определенной логике. Когда Турция проиграла свою евромечту так же, как ее проиграла Россия, то эта евромечта была заменена более языческим туранизмом или конфессиональным неоосманизмом.

Но и во всем мире эти идеи халифатизма тоже возобладали. Радикальный исламизм с его конфессиональной радикальной деформацией и поворотом в сторону халифатизма культивировался той же Британией и Европой вообще с тем, чтобы ударить, например, по Советскому Союзу. Исламская дуга, которую разрывали в Афганистане, — это не вполне блеф. Это было, и начало исламизации Афганистана произошло до того, как мы ввели туда войска. Мы могли столкнуться с этой исламской дугой, которой поджечь нашу Среднюю Азию труда не составляло. Это постоянная история.

Теперь я задаю — с тем, чтобы вернуться в сегодняшний день, — простые и ясные вопросы. Может быть, для людей, которые этим специально не занимались, данный вопрос является парадоксальным, удивительным и отдающим конспирологией, но каждый, кто занимался этим хоть чуть-чуть (а мне пришлось этим заниматься 30 лет), — он же знает, что это правда. Кто самым тупым и очевидным образом, что признано, создавал ХАМАС? Кто? Израильские спецслужбы. Но они же это не отрицают. Они всячески ему помогали, надеялись, что ХАМАС вступит в конфликт с Ясиром Арафатом, «Фронтом Палестины», который не был радикально исламистским.

Израильтяне использовали радикальный хамасовский исламизм, чтобы ударить по Арафату и его движениям, считая их более опасными именно потому, что они были модернизационными, осовременивали палестинское общество, еще и — о, ужас! — содержали в себе какое-то социалистическое начало и дружили с Советским Союзом на каком-то этапе. Поэтому ХАМАС был желанным дитя спецслужб Израиля, израильской полиции и не только. Ну, это же очевидно.

Да, бывает, что люди начинают выращивать подобные инструменты, которые потом выходят из-под контроля. Но это же факт, что он выращивался в определенной логике, что контрмодернистско-халифатистские силы взращивались.

А что, с другой стороны, представляет собой ХАМАС? ХАМАС — это филиал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организации, созданной Британией и являющейся тоже халифатистско-суннитско-радикально-исламистской.

И если, может быть, израильтяне в какой-то момент напугались этого ХАМАСа (или нет — темна вода; то, что они вначале его создавали, все признают), то англичане продолжили его создание. Потому что их разведки — и с Лоуренсом Аравийским, и с Филби, и с другими — работали только на это, работали по всему миру, считали необходимым иметь там агентуру, использовать эту агентуру против врагов. Потому что они ненавидели Израиль с его модерном, потому что они хотели исламской периферии, хотели управлять контрмодернистским процессом и в итоге строить мир по его лекалам.

Кто хозяин ХАМАС? Ищите хозяина — найдете мотивацию. Есть что-нибудь конспирологическое в этих моих словах, коллеги?

Теперь Израиль. Израиль был создан волей двух людей — Иосифа Виссарионовича Сталина и Лаврентия Павловича Берии. Сталин — с общих стратегических позиций, а Берия — потому, что он через своего агента Сланского в Чехословакии снабжал оружием Израиль, слегка от этого открещивались. Считалось, что он будет социалистическим. И он довольно долго был достаточно напряженно социалистическим. Сионизм весь был сильно маркирован социалистическими идеями.

Постепенно он стал националистическим. Это риск евреев — разместиться на очень старой исторической родине, возникшей тысячелетия назад (и то спорно, их ли территория, или все-таки она каких-нибудь других племен?). Это был раскол между продолжавшими исповедовать далеко еще не ислам, а культ Баала и что-то подобное семитскими племенами — и племенем, вставшим на Моисееву позицию, и то вставшим неустойчиво. Потом были разрушены первый и второй храмы, произошло изгнание евреев, Израиль жил в диаспоре. И начал заниматься построением государства после Второй мировой войны, поняв, что евреям не дают даже вернуться в Европу — после холокоста, после разгрома нацизма. Это «нежелательная» страница истории. Чехи не давали вернуться назад изгнанным нацистами евреям, французы не давали, поляки уж точно не давали.

Тогда началось вот это движение обожженного холокостом народа, который говорил: «А вот мы станем как все другие народы». Это же еще Теодор Герцль говорил: мы просто должны стать как другие народы — тоже нация, Сион, своя территория, своя проблематика, свой тип человека.

Что более всего ненавидели сионисты? Вот этого космополитического еврея, который вписывается в чужие страны, который там занимается больше всего торговлей, или наукой, или искусством. Они говорили: «Мы вырастим нового еврея (нового человека), это будет сабра. Он будет воином, спортсменом, парнем достаточно простым и незатейливым, хватит с нас эйнштейнов». Это были идеи Герцля.

А в кибуцах, коммунистических общинах, которые еще в 1960-е годы значили в Израиле очень много, напрямую говорилось о коммунизме с его еврейским лицом и о том, что будет взращиваться новый человек. Кибуцы как раз переживали очень сильно вот эту сионистскую экспансию.

Но, как бы там это ни было, начальная история Израиля вообще социалистическая, и Сталин надеялся, что это будет его опорная база. Израиль первым повернул в сторону Америки. Но и мы же тоже: Хрущёв ненавидел Сталина, ненавидел все его затеи, включая израильскую. Повернул в сторону Гамаля Абдель-Насера, героя Советского Союза — а значит, против израильтян.

Мы взяли сторону арабского мира, тогда американцы взяли сторону еврейского мира. Но на момент создания государства Израиль американцы ненавидели эту идею. Рузвельт ее ненавидел. Никакого единого пространства любви между Америкой и Израилем никогда не было.

Мне по-человечески был близок мой знакомый Рафи Эйтан, легенда израильской разведки, человек маленького роста, огромного темперамента, выкравший Адольфа Эйхмана, убийцу евреев, из Латинской Америки. Но это одна из страниц, а другие-то страницы никто не обсуждает. Рафи Эйтан — отвечаю за это — был близким другом и прямым советником Фиделя Кастро. И он был невъездным в Соединенные Штаты.

Американцы очень часто помогали арабскому миру, а с какого-то момента ставка американцами была сделана на халифат, не на режимы националистических полудиктатур, о которых говорилось «сукин сын, но наш сукин сын». Не на Саддама Хусейна, уничтожавшего коммунистов, египетские военные диктатуры, все диктатуры в северных странах Африки и так далее, Латинской Америки — везде звучало это «сукин сын, но наш сукин сын».

Потом, когда сначала Кондолиза Райс, а потом все остальные в начале XXI века сказали: «Мы меняем свою стратегию на диаметрально противоположную: все наши бывшие друзья являются нашими врагами, а все наши бывшие враги — нашими друзьями». Имелись в виду именно «Мусульманские братья» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всё прочее. Почему? «Потому что мы строим демократию в этом мире, а демократия в этом мире — это приход радикального исламизма. И халифатизм!» Стало окончательно ясно, что американцы перешли на эту двухуровневую модель и что их уход из Афганистана есть часть такого перехода.

Теперь возник вопрос, что делал всё это время Израиль? Израиль переходил всё больше на концепцию модернистского, потребительского, полурасслабленного существования. Израиль отказался от мобилизационного накала уже в 1970-е годы. Я застал в начале 1990-х реликты этой модели. Потом на международных контртеррористических форумах (они проходили в Герцлии, я там выступал на пленарных заседаниях) я это видел — как именно Израиль омещанивается, осытивается, облагополучивается, как очень мне нравившаяся аскетическая относительно модель израильского существования — скромного, сдержанного по стилю одежды, машинам, отсутствию вот этого больного роскошествования, — как она превращается всё больше в культ богатства, в жажду быть богатыми. Израиль уходил из мобилизационной модели, как после Сталина из нее уходила Россия, как, почив на лаврах первой карабахской войны, вышли из этой модели и Армения, и Карабах.

И это всё есть части единого процесса (рис. 5.): в разуме, в свободе, равенстве, братстве и гуманизме мы разочаровались, мы заменили его («мы» — я имею в виду, западная цивилизация) гедонизмом в том или ином варианте, потребительством и всем прочим. И началось! Началось это разложение, извращения и всё прочее. А для того, чтобы бороться с теми, кто из этого не вышел — Китай, Индия, Юго-Восточная Азия и так далее, — чтобы не дать им взмыть, нужен вот этот контрмодернистский разворот, халифатистский или любой другой. Он должен долбануть по России, он должен долбануть по Китаю, он должен долбануть, уверяю вас, по Индии.

А теперь Турция. Пока она была в пределах кемализма, для нас никаких беспокойств не было. А как только она развернулась, разочаровавшись, в сторону неоосманизма и туранизма, то есть опять же халифата — тут возникли проблемы. Повторяю: слава богу, что сейчас это не напрягается до военного конфликта и даже возникает иллюзия близости, но это иллюзия по сути своей.

Послушайте, у вас там много друзей, — я обращаюсь к советской элите, — вам нравится строить там хабы, вам там нравится какие-нибудь нефтяные шуры-муры разводить, вам кажется, что если эти друзья с вами построили прочные отношения, то это и есть главное.

Это прагматический, сиюминутный подход. Его даже нельзя критиковать по-настоящему, потому что если он дает возможность избежать конфликта современной — вот этой «благополучной» — России еще и с Турцией, то это большое счастье. Но как долго это будет длиться? В этом же вопрос! И какие процессы идут в самой Турции? Она же, встав на путь османизма, не остановится, эти процессы сметут Эрдогана, они сметут Алиева, уверяю вас.

Радикализация — это процесс, в котором нажать на газ — просто, а на тормоз — очень трудно. А дальше-то там что? Там «Серые волки», которые очень близки к бандеровцам, очень близки, уверяю вас.

Когда мы получим все эти альянсы? Когда будет раскрыта новая «японская карта», когда вдруг выяснится, что есть очень большие идеи гиперэтнической близости и возможности совместных действий не только в экономике? Когда и во что это замкнется? И где здесь будет место вот этой «благополучной» России, которая героически и на удивление пока не рухнула под ударами Украины и Запада? Не рухнула, но и не выиграла!

Что будет завтра? Израиль не может проиграть ХАМАСу прямую войну. Но то, что ХАМАС уже устроил, показало многое. Первое — что его сильно тренируют. Во-вторых, что он растет. В-третьих, что это идиотская концепция, будто «палестинцы — это звери»… Палестинцы — очень интеллектуальный народ, один из продвинутых народов арабского мира и находящийся в развитии, в том числе и в военном, и мобилизованный, хоть и загнанный в относительное гетто. О, какая почва для создания самых мощных возможностей! Так они и созданы. Теперь ХАМАС, просто потирая руки, ждет того, что влезут на территорию, в эту кашу влезут. А уже все вопят, и совершенно справедливо: «Геноцид, голод, гуманитарная катастрофа, не сметь и так далее!» Ну так дальше этого будет еще больше.

Значит, стратегически почти невозможная вещь — это вывод из концепции гедонистического благополучия по возможности бо́льших кусков западной цивилизации, потому что если они не выйдут оттуда, то им хана. Они будут сметены этим беспощадным новым варварством, как был сметен Рим.

Но черт с ними десять раз, с этими западными цивилизациями. Меня интересует моя страна. И я вижу, что когда вначале всё вспыхнуло на Балканах, в Сербии, потом на Украине, потом в Карабахе и Армении, теперь в Израиле — это вспышки, которые рано или поздно всё равно объединятся в большой огонь. Не выстоят «благополучники» в этом большом огне. Потребуется еще и время для того, чтобы вот с этого насыщения (рис. 3.) развернуться сюда. А это при сохранении формата невозможно.

Это возможно только вот в этой концепции, вот в этой (рис. 4.). И продвигать ее надо сверху, чтобы не было мятежей и иных повторов вагнеровщины. Это очень трудно, это нельзя сделать сразу. За то время, что осталось, это можно делать робко-робко, совершенно не трогая этот (область перед переходом на новые рельсы, рис. 4.) участок пути, а только напрягая его. Но потом этот перескок окажется необходимым… «бронепоезд стоит на запасном пути»… А он мучительно труден.

Не выдержит никакая Армения этого напора. Армения «долмы» и всеобщего торгашества и мещанства — не выдержит.

Израиль потребительского общества выиграет еще один тур, а потом будет сметен халифатом. Ему в халифате нет места. И ему помогут быть сметенным его западные обожаемые кураторы.

Но нас интересует только Россия.

Времени осталось мало. Максимум пять лет. И мне больно не от того, что не реализуются мои утопии. Я достаточно держу свои страсти под контролем, чтобы понимать, где разумное граничит с иллюзорным.

Мне больно от того, что приговоренная Россия продолжает упиваться каким-то суррогатным благополучием и обсуждать, как именно должен выглядеть барак в концлагере, в котором она находится. А ей надо из него вырываться!

Я верю, что интуиция жизни возобладает. И мне хочется, чтобы она возобладала у тех, кто находится у руля. Но главное, что выше этого, — это продолжение исторического бытия России, такой или другой, но жизнеспособной в очень неблагополучном мире.

Частью растущего неблагополучия являются и эти действия ХАМАС. Сводить их к чему-то другому — к транспортным коридорам, к договору между Саудовской Аравией и Ираном или договору между Саудовской Аравией и Израилем — очень недальновидно.

Идет большая и страшная игра. Выстаивать придется в ней, а не сюсюкать по поводу больших игр и продолжать «благополученье», являющееся смертельным в условиях, когда большая игра нарастает по масштабу и накалу.

В этом — единственный смысл всего, о чем я говорю. И я буду продолжать об этом говорить, опираясь на всё растущие конкретные примеры, но никоим образом не ограничиваясь этой конкретикой. Потому что она необходима, но недостаточна, и потому что без стратегического обсуждения, без обсуждения своего предназначения, ничего не будет. Без этой новой мечты о человеке здесь нельзя выстоять! Невозможно. А выстоять необходимо.