Обращение Сергея Кургиняна по случаю 80-летия Дня Победы

Все ведь зависит от того, в каких условиях ты празднуешь и что именно ты празднуешь. Совсем не так давно (не только в историческом, но и в хронологическом смысле) все те, кто отвергал великий советский проект, одновременно отвергали и Победу как часть этого проекта — как несомненную его часть, как его апофеоз, как, может быть, единственное абсолютное проявление его величия. По этому поводу хмыкали, придумывали какие-нибудь ложные «темные пятна». Всё по-мещански приуменьшалось, причем с элементами сарказма и глумления.

В таких условиях отстаивание несомненного величия Победы от подобного глума было обязательным, коль скоро ты действительно считаешь, что живешь для того, чтобы отстаивать высокий смысл.

Охаивание это осуществлялось в эпоху, когда говорилось: «Ну, когда-то пролили моря крови, но теперь ничего такого не будет, станем жить мирно».

Что же теперь?

С одной стороны, величие Победы всячески прославляется, ставятся все необходимые восклицательные знаки и даже говорится, что те, кто отказываются относиться к этой теме должным образом, подвергнутся определенному не только общественному, но и юридическому порицанию.

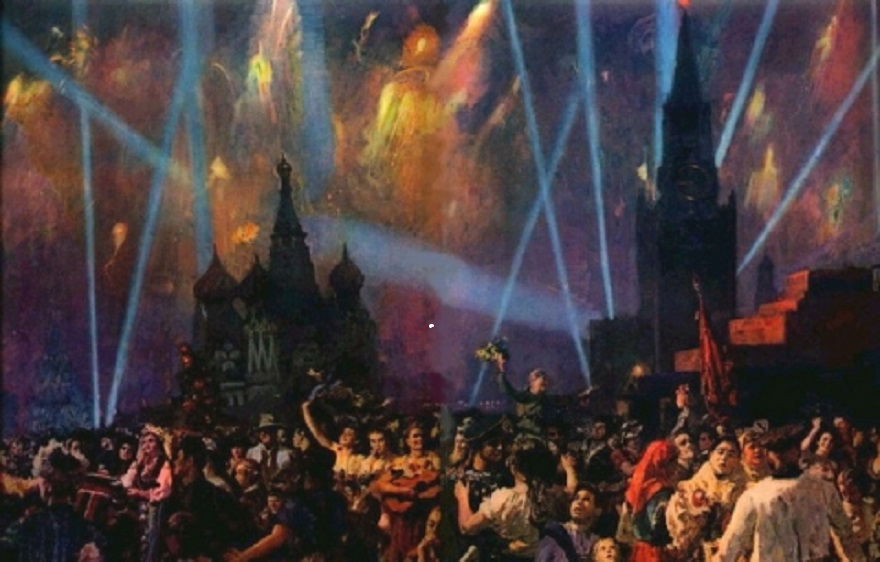

Этому можно только радоваться, и я искренне радуюсь тому, что из эпохи хмыканий и глумов мы перешли в эпоху пусть казенного, пусть не лишенного гламурности, в чем-то проблемного, но прославления подлинного величия Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. А эта Победа была величайшим, неслыханным триумфом Человека, может быть, главным во всей всемирной истории.

С другой стороны, дроны летают, и, как мы видим, их становится больше. Поэтому уверять, что «ничего плохого не будет, мы погружены в контекст вечного мира и поэтому о войне рассуждаем, как о чем-то нам чужом», невозможно. Война пришла. Она уже пришла в обличии СВО. Но она же на этом не остановится, она же дальше будет раскручиваться. Мы входим в век разного рода войн, причем больших — тоже.

Значит, контекст-то другой. Реальность другая. И в этом контексте о несомненном величии Победы, о ее блистательности, о ее невероятном сокровенном энергетизме и ее благости надо говорить в день праздника как-то по-другому. И тут встает главный вопрос: а что вообще такое праздник? Праздник — это расслабуха или некое духовное напряжение?

Я считаю, что настоящий праздник — это большое человеческое духовное напряжение, счастье такого напряжения. Потому что ты в этот момент отсекаешь все частности, всё, что связано с бытовыми надобами, со всем, что свербит, что мешает тебе сконцентрироваться на главном.

У Блока говорилось:

Когда ты загнан и забит

Людьми, заботой иль тоскою;

Когда под гробовой доскою

Все, что тебя пленяло, спит…

Праздник выводит за эти рамки, если это действительно праздник, и позволяет тебе осуществить духовное напряжение. Соответственно, все элементы этого праздника хороши, пока они ведут к духовному подъему и напряжению. А когда все сводится к простым удовольствиям, то и праздника-то нет. Вместе с нарастающим отвращением к усилию, напряжению (духовному в том числе) нечто гибнет в этих самых праздниках. Символом такой гибели для меня являются фейерверки: тупо куда-то смотрим, а вокруг нас все озаряется каким-то механистическим величием.

Я, кстати, абсолютно не против фейерверков, тем более что сейчас эта тема уже не столь актуальна. Я просто говорю о том, как механическое, чуждое подменяет сущностно человеческое — душу, которая жаждет праздника и которая должна быть к нему готова. А еще должна обладать способностью его осуществить. «Праздник нужен душе», — говорил Шукшин устами своих героев.

Что такое это напряжение? И какая опасность существует по ту сторону завоевания, коим, безусловно, является переход от хмыканий и фырканий по поводу Победы к пусть гламурному, помпезному и официозному, но прославлению Победы? Опасность тут в чем?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, я вынужден осуществить краткий экскурс в историю советской культуры.

Люди моего поколения, жившие в ней, не могли читать только Пушкина и Гельдерлина. Такие люди тоже были, и я всегда к ним относился с глубоким уважением. Но современность-то существует, и ты хочешь как-то с ней соприкасаться — у нее есть своя энергетика и все прочее.

Так вот, советская культура — явление очень коварное. Потому что внутри нее было большое число людей (может быть, не таких талантливых, как это кому-то казалось, но не лишенных таланта), которые, во-первых, осуществляли свои, часто сентиментальные, поэтические или песенные размышления по поводу смыслов и ценностей эпохи, осуществляя некое умаление, иногда почти неощутимый сдвиг куда-то вбок, и не без внутреннего коварства.

Во-вторых, они очень позорно сдали даже это, как только советский проект рухнул.

В-третьих, внутри всей этой не сразу уловимой двусмысленности, некоего сущностного коварства, этой условной полусоветскости, просоветскости — был определенный тренд. И этот тренд в сущности был чудовищным. И я не могу его не описать.

Оставим в стороне то, что Булата Окуджаву, написавшего «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной», позже, когда он хотел выступить на праздничном концерте по поводу победы Ельцина, спросили: «Хорошо, но как быть с этими комиссарами? Может быть, они над тобой склонились, чтобы тебя пытать?» А он в ответ сказал: «Да, я думаю, что так и было». По крайней мере, об этом говорят люди, которые с ним беседовали, а он этого никогда не опровергал.

Оставим в стороне и то, что Окуджава — человек, который все время говорил о гражданском мужестве, — вдруг сказал, что он наслаждался тем, что Руцкого, Хасбулатова и других вывели в октябре 1993 года из Белого дома под конвоем. Это слово «наслаждался» дорогого стоит.

Оставим даже его высказывание о том, что под конец жизни всякие произведения о величии человека его больше не интересуют — а интересуют детективы, и чтобы в них злодея прищучивали.

Посмотрим на другое. Я сейчас это другое опишу, и очень быстро станет понятно, какое это имеет отношение к Победе.

Начинается все так (цитирую по памяти): «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит…» В общем, тут надежда связана с трубачом (напомню, надежда есть часть единого христианского символа «Вера, Надежда, Любовь»). И так это происходит в ранней песне про «комиссаров в пыльных шлемах».

Потом начинается умаление: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». «Оркестрик» становится «маленьким», и это существенно. Кто-то мог этого не понимать, но, честно говоря, я это понимал и в советскую эпоху. Ты же не можешь откреститься от сопричастности к этой советской культуре, ты не можешь ее проклясть, не можешь из нее себя выдернуть, не выдергивая себя из всей советской современности (я этого не хотел). И заменить это все помпой на тему «и Ленин такой молодой» тоже ты не можешь. Значит, ты как-то с этим соотносишься.

Но как ты с этим ни соотносишься, ты понимаешь, что сначала это «трубач», потом это уже «надежды маленький оркестрик». А потом с самой этой надеждой начинает происходить уже что-то, связанное с большой горечью: «Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча».

И наконец, все это кончается так:

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,

Живите будто заново, все начинайте снова!

У порога, как тревога, ждет нас новое житье

И товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Кто-то мог не знать, но ведь Надежда Чернова — это исторический персонаж, сотрудник, руководивший похоронными услугами в Союзе писателей СССР… И там же:

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,

Нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,

И три звонка медовых, и грустный машинист —

Товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Это конец надежды: она Чернова, и она же Смерть.

Вся эта траектория — от «трубача» к «маленькому оркестрику», от него к «приятной встрече», оттуда к «Надежде по фамилии Чернова» — это же тренд, его же нельзя не ощущать. Нельзя не ощущать и сарказма. И что тренд нельзя оторвать от сарказма. Что же касается сарказма, то это и есть то главное, о чем я хотел сказать.

Этот же автор говорит про семейство, которое снимается «на фоне Пушкина»: «…фотограф щелкает, и птичка вылетает». Семейство, снимающееся на фоне Пушкина, — это глубоко саркастический образ швали, выбравшей себе фоном величие.

И я хочу сказать одно, выражая свое личное мнение.

Так вот, нельзя сниматься на фоне Великой Победы. Надеюсь, те, кто меня слушает, понимают, что я использую метафору, а не буквальность. Нельзя на этом «фоне» «сниматься». Даже с помпезными целями, даже с восклицательными знаками, даже с некими элементами очень желанного для меня восхищения, а не поношения — фотографирование на этом фоне невозможно. А мы имеем дело именно с ним.

Это началось очень давно. Было невероятно горько наблюдать за тем, как это осуществляют люди, которые не проклинали, а отстаивали советский проект. Когда говорилось, что победа какого-нибудь капэрээфовца на выборах в Волгограде, — это то же самое, что великая победа под Сталинградом, возникало чувство глубокого омерзения. Потому что это и называется «сниматься на фоне», это называется «прихватизировать» историю с очень мелочными целями. Это называется «приравнять божий дар к яичнице», или огромное — к маленькому.

Мы празднуем величие Победы. Это величие несомненно и абсолютно. То, что оно сколь угодно неумело или сусально-парадно восхваляется, все равно, повторяю, неизмеримо лучше, чем его поношение.

Но если мы нечто действительно празднуем и не расслабляемся, а духовно напрягаемся, то праздник — это наше восхождение на гору, опять используя метафору, где это величие находится. На гору великого смысла. Тропы эти каменистые, на них можно сбить ноги, там есть кручи, по которым надо карабкаться, там можно соскользнуть и снова пытаться идти. Это огромный труд. Но счастье, которое ты получаешь в момент, когда ты оказываешься на этой вершине и соединяешься с этим великим смыслом, — это и есть счастье великого праздника. Другого счастья быть не может вообще, и особенно тогда, когда дроны летают так, как летают, и ты понимаешь, что это только начало.

В этой ситуации мы еще и еще раз должны задавать себе самые разные вопросы. Да, величие Победы безусловно. Да, никогда не было ничего более потрясающего, чем 9 мая 1945 года, которое мы празднуем через 80 лет. Может быть, в истории человечества и не было ничего более потрясающего. В любом случае это огромно, огромнее нас. И сниматься на этом фоне нельзя, а идти на гору можно и нужно, соответствующим способом обретя духовное напряжение и духовное зрение.

Ведь величие Победы не может не быть омрачено горечью последующего краха того великого советского проекта, внутри которого находилось это величие. Смехотворно вычитать из него Сталина, Коммунистическую партию, всю советскую жизнь, советскую индустриализацию, которая позволила все это осуществить, советскую духовность, без которой никакая победа была бы невозможна. Значит, всё находится в этом контексте. Нельзя же взять, вырезать Победу и сказать: «Вот она есть, и ничего другого нет».

А если ты берешь это все вместе, то ты должен спросить: а где оно? И кто его победил? Ведь мы же видим этих бандеровцев. Это же наследники нацизма. Это они начали делать то, что породило СВО.

Что же это такое в великом историческом смысле?

В великом историческом смысле все это укоренено в абсолютной ценности истории. А этой ценности нет без гуманизма. И ее нет без христианства.

Я начну с совсем простых вещей. Уже после разоблачения культа личности Сталина (омерзительного, неискреннего и фальшивого) и осквернения Ленина, ленинизма на фоне номенклатурных рыл более или менее приличного типа (возможно, не ворующих, возможно, и способных что-то строить) — вдруг появился коммунист совершенно другого типа: молодой, красивый, яркий, способный не читать по бумажке, а страстно говорить по много часов, устремленный в революцию. Звали его Фидель Кастро. И он, представитель очень богатой семьи, получивший соответствующее образование, сходу заявил о том, что он коммунист, что он преклоняется перед Советским Союзом, что он благодарит Советский Союз за помощь, что он является малой частью великого советского проекта, и что христианство и коммунизм — соединимы.

Теология освобождения пошла, как пожар по сухой траве, по всей Латинской Америке. Христианские епископы держали в руке Маркса и крест, красное знамя и крест соединялись, говорилось о каком-то великом христианском смысле коммунизма и так далее.

Если бы советские «харекратические» (от слова «харя», посмотрите на Хрущёва) номенклатурщики просто взяли бы это на вооружение и развили (что нетрудно было сделать), мы бы сейчас были страной номер один. Есть загадочные темные события, но ни одно загадочное темное событие не обладает такой загадочностью, как гонения на церковь при Хрущёве.

Ну ладно, начальная эпоха: «церкви и тюрьмы сравняем с землей» (все-таки церковь была связана со старым режимом), «всю Вселенную обошли — нигде бога не нашли»… Но потом-то уже была великая война, церковь поддержала ее, власть восстановила патриархию, были возвращены погоны, введены в пантеон Нахимов, Суворов и так далее… С какого бодуна после этого начались хрущёвские гонения на церковь в условиях, когда она абсолютно лояльна, она никому не мешает? Церковь в России всегда за власть, в этом ее сильная и слабая сторона. У нее никаких собственных претензий нет. Зачем? Где тут хоть какой-то смысл?

А рядом — Фидель Кастро.

Если бы вместо этих гонений произошло умеренное усиление христианского начала в рамках коммунистической идеологии и сращивание одного с другим в духе теологии освобождения, то крах советского проекта, который повлек за собой мировую катастрофу (мы видим ее!), не мог бы состояться. Все было бы по-другому. Поэтому уже с этой точки зрения вопрос о христианстве и коммунизме встает с огромной остротой. Но это отнюдь не единственное.

Христианство уничтожило рабство. И не за счет каких-нибудь восстаний. Наоборот, «кесарю кесарево, божие — богу». А за счет того, что было просто сказано, что каждый человек обладает душой. Достаточно было это сказать, чтобы рабство рухнуло. Потому что если все обладают в трансцендентальном мире душой, и неизвестно еще, кто какой («скорее верблюд войдет в игольное ушко, чем богатый — в царство небесное», «последние станут первыми»), тогда невозможно управлять рабом как вещью. Он же человек. А как только он становится человеком, рабство делегитимируется и рушится.

Христианство подняло на огромную высоту спасительную жертву. Именно спасительную. Не самоспасительную (принес жертву и вознесся на небеса), а спасительную, ибо в основе ее лежит нисхождение в ад. Это нисхождение в ад взяли на вооружение революционеры. И в этом огромный смысл. Ибо, когда мы идем к нашим страждущим братьям, когда интеллигенция с новым проектом спускается в бездну, где рычит зверь, — это одно. А когда зверь сам выныривает из бездны (крайняя форма анархизма) — это совсем другое. Арагон писал:

Да, существует ад!

И в нем живут мильоны.

Да, существует ад!

Его свидетель ты.

Ад — это труженик

коленопреклоненный…

Внутри исторического христианства находился гигантский потенциал светского гуманизма, его и взяли на вооружение люди, которые, десять раз открещиваясь от христианства, одновременно использовали всю его метафорическую мощь, все его образы, и тем самым присоединялись к нему.

«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!» — это что? И этого всего много: «На бой кровавый, святой и правый…» А уже в пределах Великой Отечественной войны — «Священная война». Откуда взялась «священная», если все такое светское?

Вся эта гуманистическая мощь христианства исторична по своей сути — и в виде Второго пришествия, и в виде направленной стрелы времени, и в виде нового неба и новой земли, и в виде обожения, то есть нового человека. Это все единый потенциал надежды. Не «Надежды Черновой», а великой надежды человечества на преображение, трансформацию и восхождение.

Как только эта надежда исчезает и превращается в «Надежду по фамилии Чернова», человечество начинает беситься и уничтожает себя. Ибо тогда самым страшным зверем становится человек. Он убивает не только для того, чтобы есть. Он совершенствует орудия убийства, в отличие от саблезубого тигра или иного хищника. И он уничтожит Землю просто в своем отчаянии, порожденном отсутствием надежды. Ибо что написано на вратах ада? «Оставь надежду, всяк сюда входящий»… «Входящие, оставьте упованья»… Нельзя уповать на «Надежду Чернову». Уповать можно на зов великой трубы, на музыку, на восхождение.

А когда христианство провозгласило вот это царство надежды, царство истории (кстати, в циклических религиях этого нет, все идет по кругу, а тут возникла стрела истории), это было взято следующими — не христианскими буквально, но по сути глубоко христианскими — поколениями (хоть Конвента, хоть большевиков) именно как единство великой надежды на восхождение человечества.

А еще было сказано: «Не хлебом единым жив человек». И на это Инквизитор у Достоевского отвечает: «Ты говоришь, что человек жив не хлебом единым, а знаешь ли, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, стало быть, нет и греха. А есть только голодные. Накорми, тогда и требуй с них добродетели. И никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. И кончится тем, что они придут к нам и скажут: лучше поработите, но накормите. Поймут, наконец, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы». А далее Инквизитор заявляет, что он уже давно не с Христом, а с Антихристом.

В христианстве и в историческом накале, исторической напряженности содержится огромный потенциал этой самой свободы — свободы для восхождения.

Когда обладающий крайне средними способностями «мудрец» по фамилии Фукуяма начал говорить о «конце истории», — то есть конце надежды, — было понятно, что он наследует Кожеву, который специфически трактует Гегеля… У Гегеля есть эта мысль, что после царства Исторического духа придет царство Нового духа, который станет «библиотекой», то есть новизны уже не будет.

Все это пытались подорвать гностики. Прежде всего, подорвать представление о том, что все люди обладают душой, о духовном равенстве людей. Ими было сказано, что есть физики (или хилики) — люди без души, с которыми можно обращаться как с животными, есть полулюди — психики, у которых душа есть, духа нет, а есть настоящие люди — пневматики.

Посягательство на единство вида, на всеобладание душой, лежащее в основе христианства и революции, посягательство на право на братство, свободу и равенство, на право на историческое восхождение, — началось уже тогда. И Гитлер, и бандеровцы являются наследниками того фундаментального неравенства, в котором уже нет истории, а есть, как говорил Хайдеггер, последняя метафизика — метафизика господства, метафизика власти господина над рабом.

Это началось уже после Первой мировой войны, когда надежда на разум как таковой исчезла и стало понятно, что никакая рациональность ничего не обеспечивает. И тогда была выдвинута последняя надежда — надежда на историю. И 1917 год полыхнул на весь мир этой надеждой.

Образовались два враждебных полюса: полюс надежды и полюс свирепого отчаяния, который в случаях фалангистов в Испании обернулся салютом «Да здравствует смерть!».

Эти два начала никогда не прекратят борьбу друг с другом. И крах Советского Союза, крах строя, в котором было все же это «не хлебом единым» (хоть с какого-то момента «гуляш-коммунизм» стремительно нарастал), крах надежды на Нового человека (которая хоть и находилась на периферии советского проекта, но была) обнажил кажущееся всевластие вот этого общества без надежды. И это побудило Фукуяму сказать о конце истории.

Россия, загнанная за Можай, в эту безнадегу, потребительски упоительную безнадегу, в эту канаву, где можно хрюкать, Россия, купившаяся на соблазн так называемой нормальной — притом что она явно ненормальная страна, слишком большая, слишком неухоженная и слишком духовная, и что нормально она жить не может… Цитирую, опять по памяти, Гумилёва:

Чтоб войти не во всем открытый

Протестантский прибранный рай,

А туда, где разбойник, мытарь

И блудница крикнут: вставай!

Этот «протестантский прибранный рай» не для нее, а даже если Россия его возжелает, она получит только смерть.

Однажды неплохой мужик с перестроечной ориентацией (из числа номенклатурных не худших людей) сказал мне:

— Жить будем, как во Франции!

Я спрашиваю:

— А что там, во Франции-то?

— А там 300 сортов сыра.

Я говорю:

— Слушай, во-первых, зачем тебе 300 сортов сыра? Ты утром с бодуна пьешь кефир, жрешь два бутерброда и идешь на работу. Во-вторых, 300 сортов сыра не бывает, это уже эссенции. И в-третьих, как только Россия захочет 300 сортов сыра, у нее кончится хлеб.

Вот эта попытка заменить надежду и свободу упованием и прозябанием, а свободу ДЛЯ надежды и ДЛЯ восхождения — свободой ОТ надежды и ОТ восхождения породила, казалось бы, фатальную ситуацию.

Но оказалось, что против этого царства антинадежды, царства господства — оно же царство Запада, НАТО и так далее, — после краха советского проекта восстала только Россия. Ну вот просто взяла и восстала, черт знает почему. И даже не очень понимает, что она делает, пытаясь все это сочетать с несочетаемым. Но ведь восстала! Не Китай и не Иран, а Россия — в состоянии, страшно далеком от того, в котором она приняла 1941 год.

Мы празднуем Победу, понимая одновременно все несовершенство этого восстания и всю его благодать. Мы наследники всего: и прежнего величия, и того, что за ним последовало.

Рожденные в года глухие

Пути не помнят своего.

Мы — дети страшных лет России —

Забыть не в силах ничего.

Мы не снимаемся «на фоне». Мы мучительно поднимаемся на гору смысла, она же гора этого великого праздника.

Я верю, что кто-то меня услышит и кто-то поступит так. Но даже те, кто так не поступит, все равно являются участниками исторического деяния, которое бросило вызов «Надежде по фамилии Чернова» и снова подняло то знамя надежды, которое было поднято Христом, поддержано революциями и коммунизмом. И сейчас это знамя поднимает именно Россия — в другом обличии, может быть, в растерянности и непонимании, может быть, даже в каких-то иллюзиях, что это с чем-то соединяемо, доказывая, что она является средоточием, некой сокровенной точкой надежды, которую атакует отчаяние вопля «Да здравствует смерть!» и господство над рабами.

Воля к власти против воли к смыслу. Наша воля к смыслу против их воли к власти — вот в чем величие того, что идет по очень сложному маршруту, что запутано в очень многих частностях и сомнительностях и тем не менее прорывается сквозь это.

И потому — да здравствует годовщина Великой Победы, да здравствует ее 80-летие, да здравствует эта традиция и это наследство, да здравствует этот праздник, и да здравствует восхождение на гору смысла, которое противостоит попыткам «фотографироваться на фоне»!

С Днем Победы, товарищи!