В кои лета уж должно сметь свое суждение иметь?

Казалось бы, если человек заинтересован в продвижении какого бы то ни было дела, то хорошо бы об этом деле что-нибудь узнать, чтобы как минимум иметь возможность составить о нем собственное представление. Но это устаревшие представления, конечно. Потому что теперь есть интернет, соцсети, да мало ли где можно найти на все вкусы уже готовые мнения и представления по любому вопросу, чтобы к ним присоединиться. Похоже, это одна из незапланированных изначально функций интернета — «освободить» людей даже от попыток иметь собственное мнение о чем-либо.

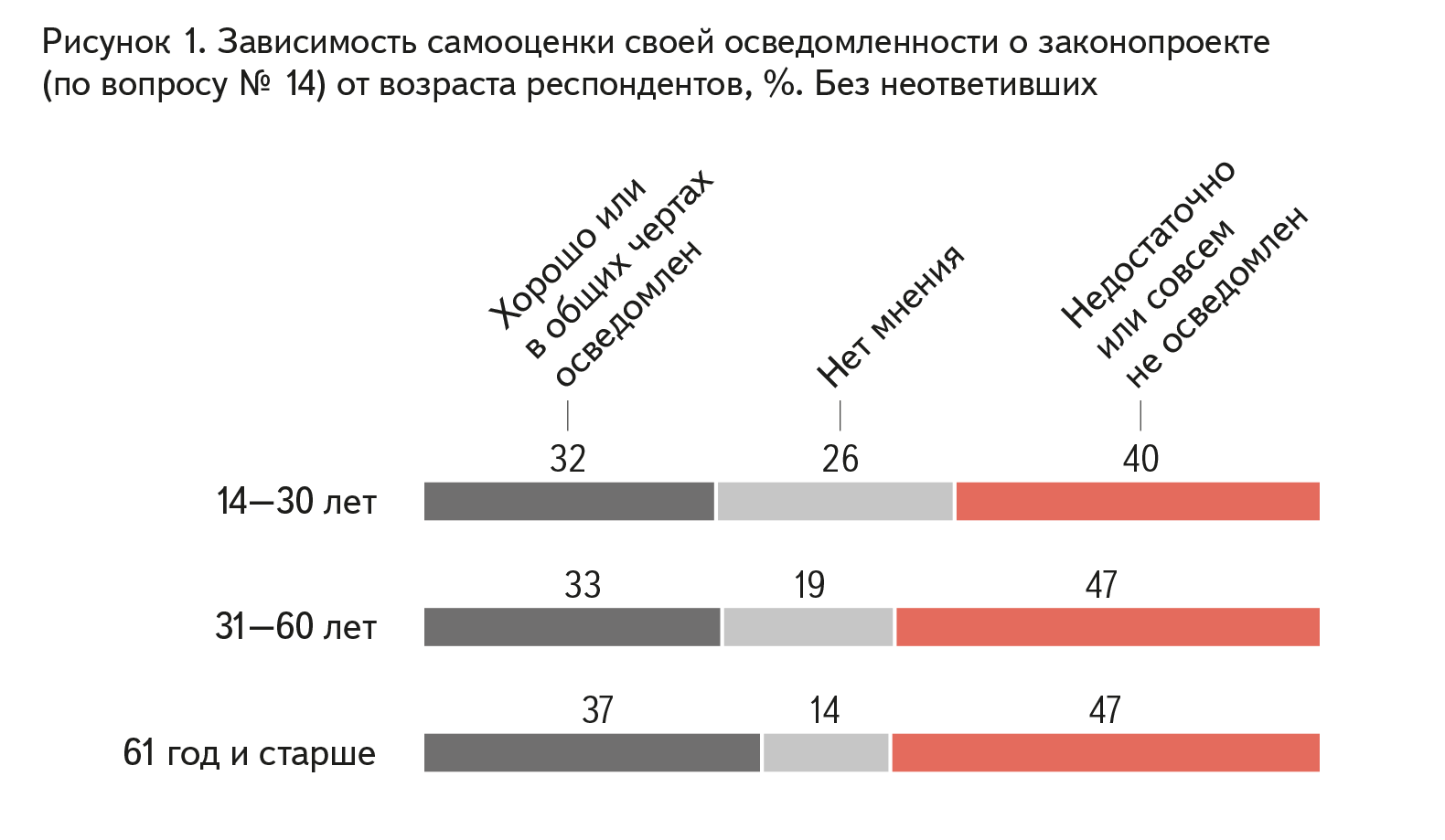

В нашем опросе хорошо видно, что те, кто наиболее часто сталкивается с семейным насилием — молодежь до 30 лет, — не сильно одухотворены желанием разобраться с тем, что же такое предлагаемый закон «о профилактике семейного-бытового насилия», который вроде бы призван с этим насилием бороться (см. рис. 1–2). Во всяком случае свою осведомленность о законопроекте молодые люди оценивают значимо ниже, чем остальные граждане, и среди них больше (26%), чем в других возрастах, тех, кто честно признается, что «что-то слышал, но не очень внятно», то есть что слышали звон, да не знают, где он.

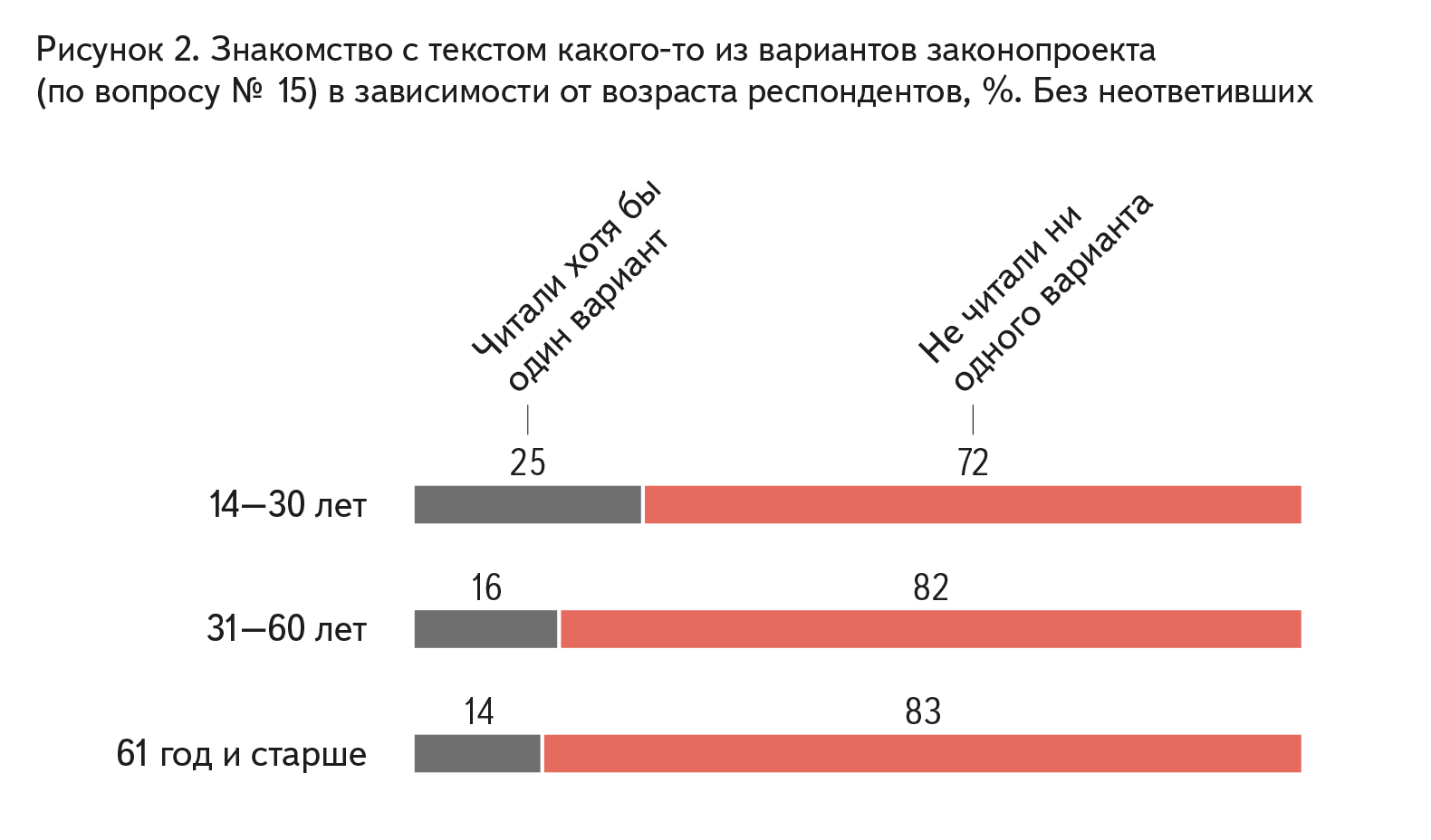

Хотя есть и хорошие новости: именно молодые люди до 30 лет, по их собственным словам, гораздо чаще, чем старшие поколения (25% против 14–16%) читали какие-то варианты законопроекта. И если «читали» — это значит не просто «глянули», то в среднем молодежь оказывается несколько лучше информирована о законопроекте, чем все остальные. Хотя сомнения в этом всё же закрадываются, потому что любые законопроекты содержат слишком «многа букаф», да и читать их тяжело: они явно пишутся не для людей.

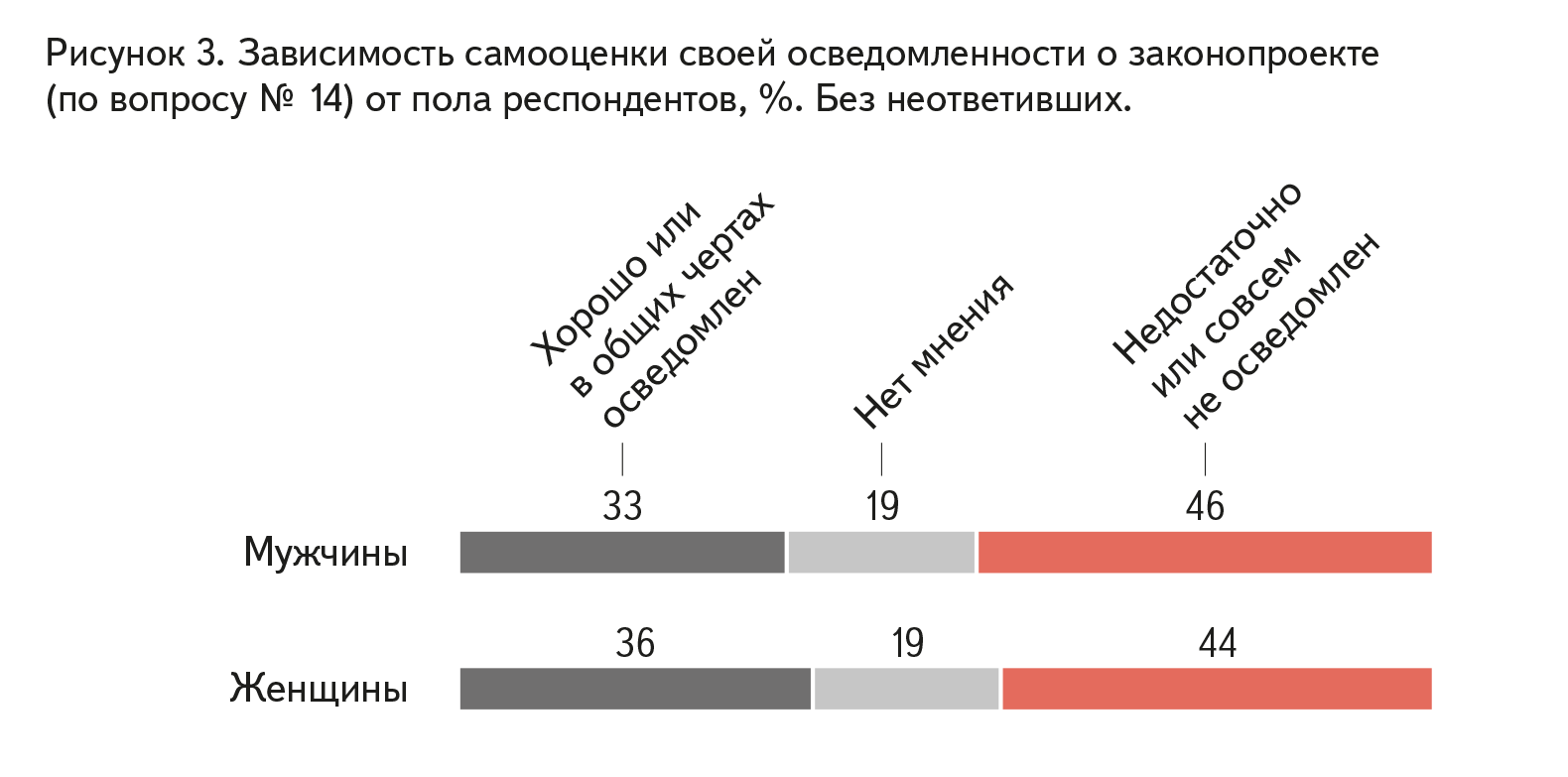

Если рассмотреть осведомленность о законопроекте в зависимости от пола опрошенных (рис. 3–4), то мы увидим, что женщины чаще считают себя осведомленными о законе, чем мужчины, хотя сам законопроект они читали (правильнее — не читали) практически так же, как мужчины. По всей видимости, женщины о нем чаще слышали, поскольку информационная кампания лоббистов законопроекта была направлена именно на них как на целевую аудиторию. Согласно замыслу продвигателей закона, каждая женщина, вне зависимости от того, сталкивается ли она с насилием в семье (если семья у нее вообще есть), должна была почувствовать себя жертвой семейного насилия — если не реальной, так потенциальной. А если семьи (независимо от степени ее официального оформления) еще нет, то каждая женщина должна была понять, что и не надо: это слишком опасно.

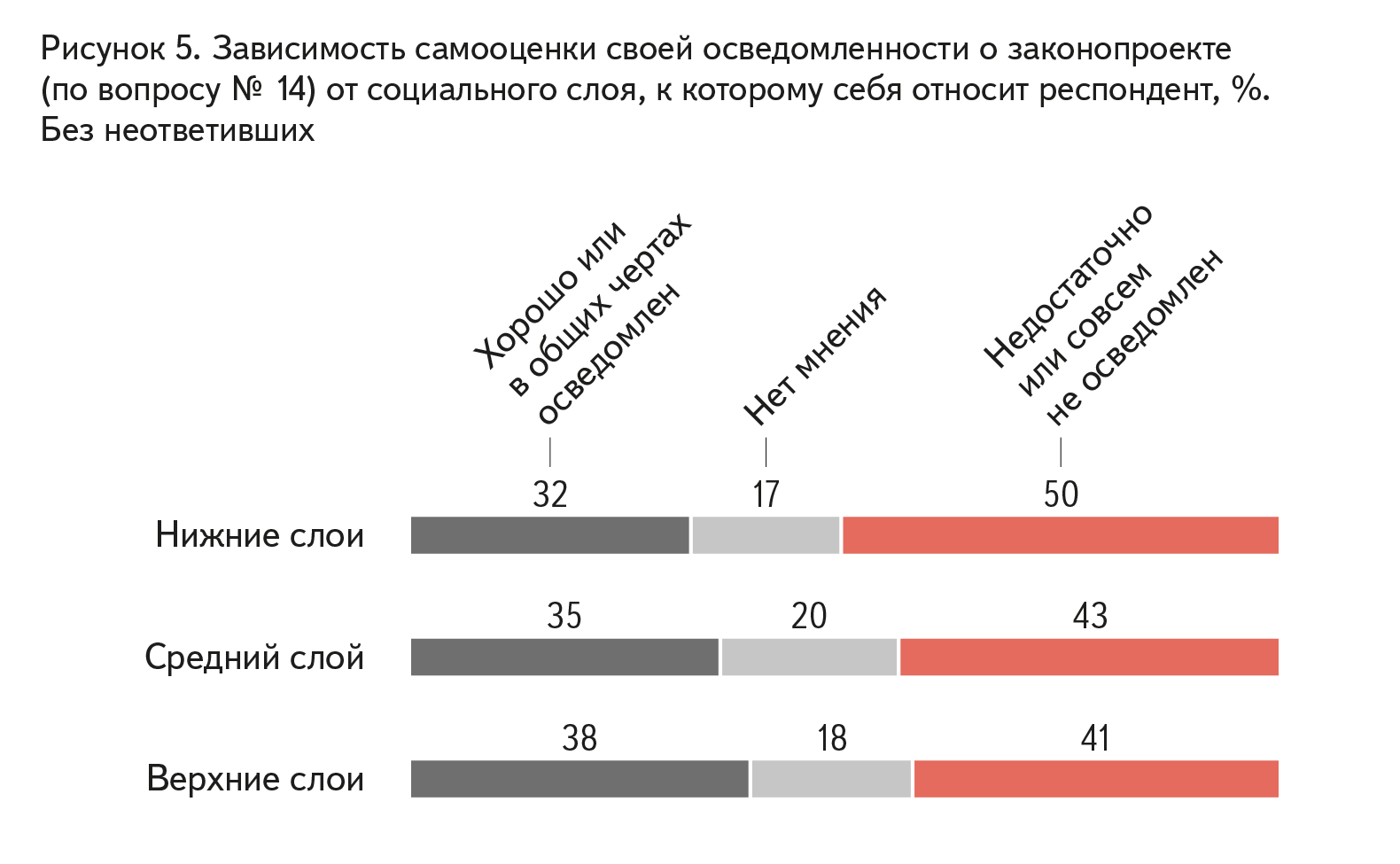

Значимые отличия в осведомленности о законопроекте (а значит, и в интересе к нему) выявились в группах респондентов, отнесших себя к различным социальным слоям (рис. 5–6).

На всякий случай оговоримся: свой «социальный слой» респонденты определяли сами, поэтому мы можем говорить не о том, к какому социальному слою люди относятся в реальности, а только о том, на какой именно социальный слой они ориентируются. Если человек сам себя относит к самому нижнему социальному слою и к слою ниже среднего, это означает, что он воспринимает свое социальное положение как неудовлетворительное, недоволен им, а также это значит, что он предполагает над собой огромную пирамиду и массу людей, которые выше его по положению, имеют больше возможностей всех видов, чем он, и живут лучше него. То есть это такая заниженная социальная самооценка. Если же человек относит себя к высшему социальному слою или к слою выше среднего, это совсем не обязательно значит, что он является олигархом или крупным деятелем в какой-нибудь сфере, это всего лишь значит, что его социальная самооценка высокая, и он предполагает, что основная масса людей находится на социальной лестнице под ним и располагает значительно меньшими возможностями, чем у него. Отнесение себя к определенному слою — очень важный параметр для понимания поведения человека. Так, люди, относящие себя к нижним слоям, ориентируются на стереотипы и поведенческие схемы именно низших слоев (вроде «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой») с присущими этим социальным слоям подавленностью, ощущением полнейшего бесправия и отсутствия каких бы то ни было жизненных перспектив. А люди, относящие себя к высшим слоям, наоборот, ориентируются на стереотипы и повадки высших слоев (причем совершенно вне зависимости от того, имеют ли они к этому хоть какие-то реальные основания) с характерными для этих слоев пониманием себя как хозяев жизни, у которых в этой жизни «всё схвачено», а впереди — только вдохновляющие возможности и перспективы. И ведут себя люди во многом соответственно тому, с каким социальным слоем они себя ассоциируют.

Чем выше социальный слой, к которому относит себя респондент, тем о большей информированности о законопроекте он докладывает. В свете изложенных выше особенностей отнесения себя к определенному социальному слою это может означать, что законопроект о семейном насилии имеет особую значимость именно для верхних социальных слоев. Почему-то именно для высших страт общества семейное насилие оказалось более значимой проблемой, чем для низших, хотя априори кажется, что должно быть наоборот. Тем не менее что есть — то есть. Вероятно, это связано не только и не столько с тем, что в верхних социальных слоях больше разного рода насилия в семье, сколько с совершенно другим пониманием насилия в этих слоях. Легко представить себе, что люди, относящие себя к высшему обществу, относятся к себе значительно почтительнее и бережнее, чем все остальные. Например, как к хрустальной вазе. В таком случае многое из того, что обычный простой человек насилием никогда бы не назвал, кажется «высшим» именно таковым. А может быть, за усиленным интересом верхних социальных страт к законопроекту стоят и какие-то другие причины и интересы, которые нам, простым гражданам, неведомы.

Выраженной зависимости информированности о законопроекте от политической ориентации не выявлено. Конечно, либералы о нем и информированы лучше (39% хорошо или более-менее осведомленных против 34% в среднем по выборке), и читали какие-то законопроекты чаще граждан других политических ориентаций (30% хоть один вариант законопроекта видели в противовес 21% в среднем по выборке), однако это единственная сильно выделяющаяся группа. У приверженцев всех остальных политических ориентаций результаты отличаются от средних незначительно.

Точно так же не обнаружено и связи между осведомленностью о законе и семейным положением респондента.

А вот от числа детей у респондента, как выяснилось, информированность его о законопроекте зависит весьма существенно (рис. 7–8).

Чем больше детей у опрошенных — тем лучшую осведомленность о законе они декларируют и тем чаще они читали какие-то варианты законопроекта. Соответственно, можно делать вывод, что чем больше детей в семье — тем больший интерес вызывает законопроект. И ведь это неудивительно: предполагаемый закон «о профилактике семейно-бытового насилия» прямо-таки нацелен на семью и детей, поэтому родителям есть о чем тревожиться.

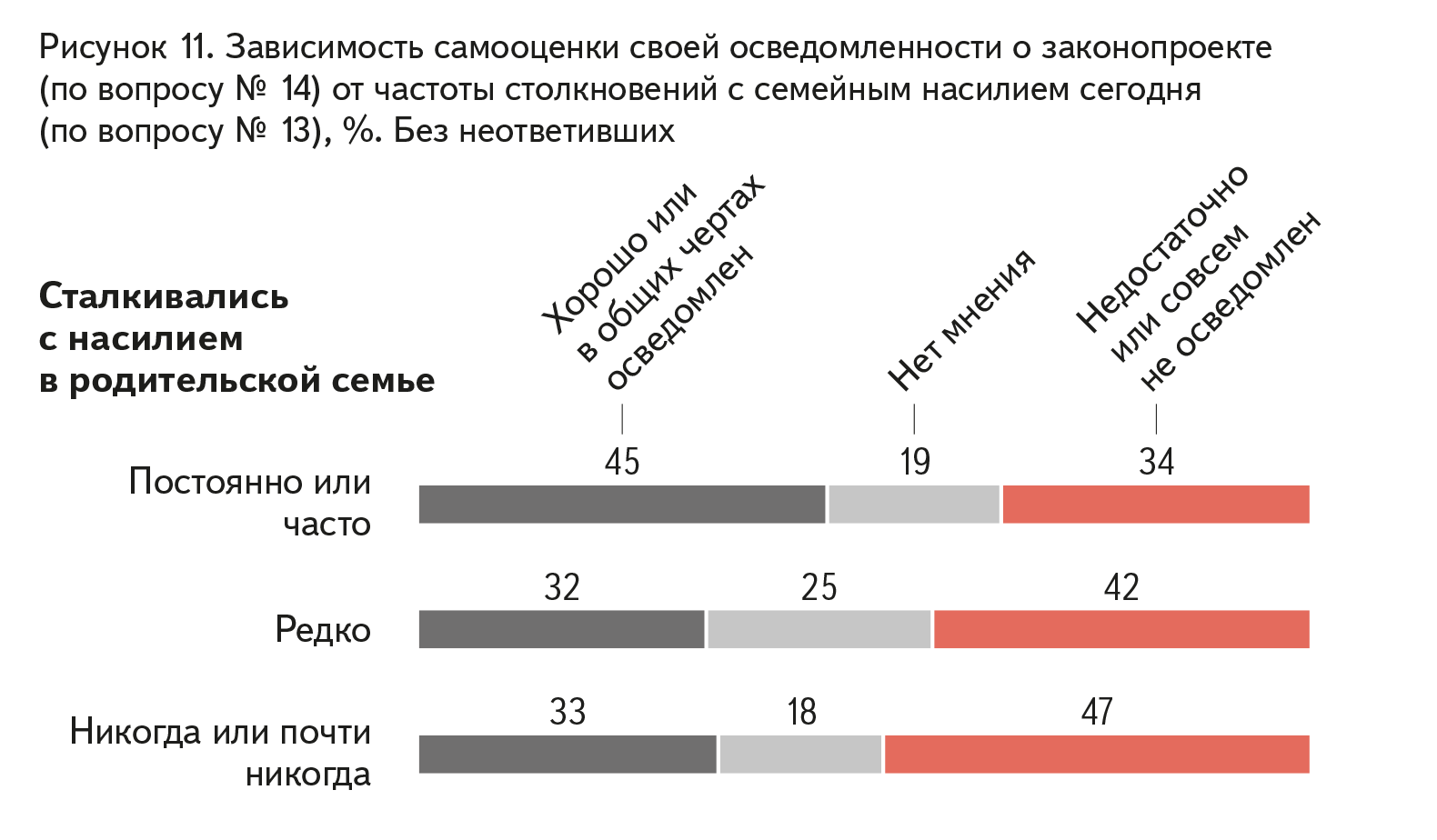

Гораздо больший (чем в среднем по выборке) интерес к законопроекту проявляют и те граждане, которые с домашним насилием чаще, чем остальные, сталкивались в родительском доме и сталкиваются в настоящее время в своем окружении (рис. 9–12).

Полагаем, эта зависимость не требует особых комментариев: вполне закономерен интерес людей, часто наблюдавших семейное насилие (что бы они под ним ни разумели), к закону, который собирается проводить профилактику против такого насилия.

«Профилактика» домашнего насилия и НКО

Переходя к анализу вопросов об отношении граждан к участию некоммерческих организаций (НКО) в «профилактике» домашнего насилия и предвидя попытки продвигателей закона дезавуировать этот анализ разговорами об «ангажированности» вопросов, рассмотрим основания, согласно которым вопросы были сформулированы именно так, как они были сформулированы.

Итак, вопрос № 16 в нашей анкете поставлен так: «Знаете ли Вы о том, что, согласно законопроекту, работу по „семейно-бытовому насилию“ предполагается доверить НКО (некоммерческим организациям), которые, естественно, будут финансово заинтересованы в том, чтобы „насилия“ было больше и, соответственно, у них было больше работы?»

Почему мы говорим о финансовой заинтересованности, если организации «некоммерческие»? Потому что, согласно закону об НКО, «Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками» — и всё! То есть если организация не написала, что главная цель ее работы — прибыль, и если она не распределяет прибыль, а просто платит зарплату, то она уже некоммерческая. Но ведь зарплата должна откуда-то браться? Значит, НКО на какое-то дело получает откуда-то финансирование, выполняет работу и платит зарплату работникам (а также на эти деньги делает всё остальное, что можно сделать за деньги).

Рассмотрим пример: предположим, НКО занимается выгулом собак. Тогда она заинтересована в том, чтобы как можно больше людей, не имея возможности сами гулять с собаками, обратились к ней за помощью и платили за это НКО. Значит, надо провести широкую рекламную кампанию удобства и правильности поручения выгула собаки НКО. Но, опять же предположим, люди на рекламу не откликнулись или у них нет денег. Что тогда делать НКО? Вероятно, имеет смысл принять федеральный закон, согласно которому владельцы собак будут обязаны обращаться к НКО для того, чтобы выгуливать своих питомцев. Но как добиться принятия такого закона? Один из вариантов — устроить массированную информационную кампанию, целью которой будет донесение до всех и каждого «страшной реальности»: хозяева не успевают выгуливать собак, собаки ужасно страдают, многие из них становятся из-за этого злобными и бросаются на детей, а некоторые «друзья человека» даже погибают в результате небрежения хозяев. Кампания, конечно, должна сопровождаться леденящими кровь фотографиями покусанных детей и погибших в мучениях собак. Выход из этой ужасной ситуации — новый закон, по которому хозяева любой собаки должны будут обратиться в НКО и платить ей за принудительный выгул своей собаки. Или так: чтобы любой гражданин (сосед, дежурная по подъезду, бабушка с лавочки во дворе), заметивший «подозрительное поведение» собаки, «свидетельствующее» о ее неблагополучии у хозяев (например, она лает ночью — видимо, с ней не погуляли, или рычит на соседку в лифте — откуда такая агрессия? — наверное, давно не выгуливали), мог обратиться в полицию или в НКО с требованием назначить принудительный выгул этой собаки силами НКО. «Если же российское общество не примет такого закона, то оно выявит себя как дремучее реакционное и даже тоталитарное общество, которому не место среди цивилизованных народов», — так будут говорить лоббисты этого закона.

Вернемся к нашим «баранам». Если НКО занимается «семейным насилием», то она, очевидно, заинтересована в том, чтобы как можно больше было «семейного насилия»: тогда за свои услуги по его «профилактике» или «искоренению» она получит больше денег. Разве это не называется «быть финансово заинтересованными»?

Что касается вопроса № 17, то он формулировался так: «Как Вы относитесь к тому, что в случае принятия этого законопроекта вторжение в семьи и разборки с ними будут осуществлять финансово заинтересованные НКО, состоящие из неизвестно кого (там не нужно ни профильное образование, ни специальные лицензии и пр.)?» Можно ли сказать, что такая формулировка что-либо искажает с целью «настроить» респондента против использования НКО? Нет, так сказать нельзя, и вот почему.

Вот права НКО из варианта законопроекта с сайта tineodna.ru, на который ссылается основной его лоббист, депутат Госдумы О. Пушкина:

«Статья 16. Права некоммерческих организаций в сфере семейно-бытового насилия

1. Некоммерческие организации, осуществляющие уставную деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия, проводят информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия и просвещение населения в сфере семейно-бытовых отношений; осуществляют общественный контроль в указанной области, проводят просветительскую работу с пострадавшими, оказывают социальные услуги пострадавшим от семейно-бытового насилия и принимают меры по их социальной адаптации и социальной реабилитации, а также проводят специализированные психологические программы с нарушителями.

2. Некоммерческие организации, осуществляющие уставную деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов пострадавших по их письменной просьбе, либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано с письменного согласия его законного представителя.

3. Некоммерческие организации, осуществляющие уставную деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия, вправе обратиться в органы полиции или суд с заявлением о вынесении защитного или судебного защитного предписания по письменной просьбе пострадавшего либо его законного представителя.

4. Федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе привлекать некоммерческие организации для реализации полномочий, возложенных на них настоящим федеральным законом».

Для начала обратим внимание, что в законопроекте фигурирует некая «сфера семейно-бытового насилия», а что это и где это, не поясняется. Если идти не только от чувства языка, но и от аналогов, и вспомнить о «сфере госуправления», «сфере соцстрахования», «сфере образования», «сфере здравоохранения» и пр., то получается, что «сфера семейно-бытового насилия» — это существующая у нас отдельная часть действительности — наряду с медициной, государственным управлением, семейными отношениями, наконец. И вот предлагаемый закон что-то регулирует именно в этой неведомой и неизвестно где располагающейся сфере деятельности неизвестно кого. Добавим, что Уголовный кодекс, например, не «регулирует отношения в сфере насилия» или в «сфере воровства». Потому что таких сфер нет: различные действия людей могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от множества обстоятельств и соображений, и является ли то или иное деяние преступлением, как раз и должен помочь определить уголовный закон и суд. Если же существовала бы некая «сфера насилия», то вряд ли бы в ней стоило «регулировать отношения» — надо было бы ее огородить и как-то ликвидировать, что ли. Поэтому рождение лоббистами законопроекта о семейном насилии этой «сферы семейного насилия» вызывает большие подозрения в том, не хотят ли они эту «сферу» уничтожить как класс, то есть уничтожить семью? Хотя есть и другой вариант: поскольку эта «сфера» предполагается источником благосостояния работников бесчисленных НКО, то не хотят ли интересанты законопроекта сделать эту «сферу» хронической язвой на теле российской действительности, попутно расширив ее до размеров Российской Федерации? Чтобы не было в России более опасного места, чем семья, и чтобы НКО могли вечно эту «сферу» «профилактировать» во всё возрастающих масштабах и объемах финансирования?

Обратим также внимание, что в законопроекте везде прописано, что единственное требование к НКО, которые должны, согласно законопроекту, осуществлять свои «права в сфере семейно-бытового насилия», заключается в том, чтобы они осуществляли «уставную деятельность». Но каждый взрослый человек понимает, что уставная деятельность — это деятельность, прописанная в Уставе организации, и больше ничего. То есть любой человек может создать организацию и написать в Уставе свои пожелания работать с семьями — и, согласно законопроекту, будет иметь на это право. Никаких требований к образованию, подготовке, профессионализму и наличию лицензий у тех, кто будет это право осуществлять от НКО, не предъявляется. То есть предполагается, что «специализированные психологические программы» не требуют специального образования и профессионализма? Что «социальная адаптация и социальная реабилитация» может проводиться любым человеком с улицы? Что «информационные кампании» и «просвещение населения» России не требуют никакой подготовки? А обращение в суд по просьбе пострадавшего не требует профессиональных знаний?

Наконец, особого внимания заслуживает п. 4 ст. 16 рассматриваемого законопроекта, в котором написано, что «Федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе привлекать некоммерческие организации для реализации полномочий, возложенных на них настоящим федеральным законом». То есть всех без изъятия полномочий всех этих органов, перечисление которых в данном законопроекте занимает примерно 7 страниц!

Вот только некоторые примеры полномочий, которые теоретически можно поручить НКО:

- осуществлять сбор данных для статистического учета, вести статистику правонарушений в семейно-бытовой сфере, принятых по ним мерам, количестве жертв, их родственной связи с нарушителем, собирать иные данные в области семейно-бытового насилия;

- создавать муниципальные учреждения и иные организации по оказанию помощи в ситуациях семейно-бытового насилия и обеспечивать их функционирование;

- организовывать выявление и учет пострадавших от семейно-бытового насилия;

- разрабатывать и принимать программы профессиональной подготовки сотрудников организаций социального обслуживания населения по вопросам профилактики семейно-бытового насилия;

- организовывать предоставление социальных услуг пострадавшим в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- включать в программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников, меры, направленные на профилактику семейно-бытового насилия;

- разрабатывать и принимать программы профессиональной подготовки педагогических работников по вопросам профилактики семейно-бытового насилия.

И вот для этого всего тоже нужны только «уставные цели» и не нужны никакие специальные знания, умения, специальное образование, профессионализм и прочие, видимо ненужные с точки зрения создателей законопроекта, «компетенции». Точно так же не нужно и никакого лицензирования для осуществления всех этих видов деятельности, хоть среди них есть и такие, которые при других обстоятельствах требуют лицензии.

Таким образом, формулировка вопроса № 17 о том, что действия по «проблемам семейного насилия» «будут осуществлять финансово заинтересованные НКО, состоящие из неизвестно кого (там не нужно ни профильное образование, ни специальные лицензии и пр.)», полностью соответствует действительности. И поскольку мы хотели узнать мнение людей относительно реальных, а не воображаемых НКО, мы включили этот момент в текст вопроса.

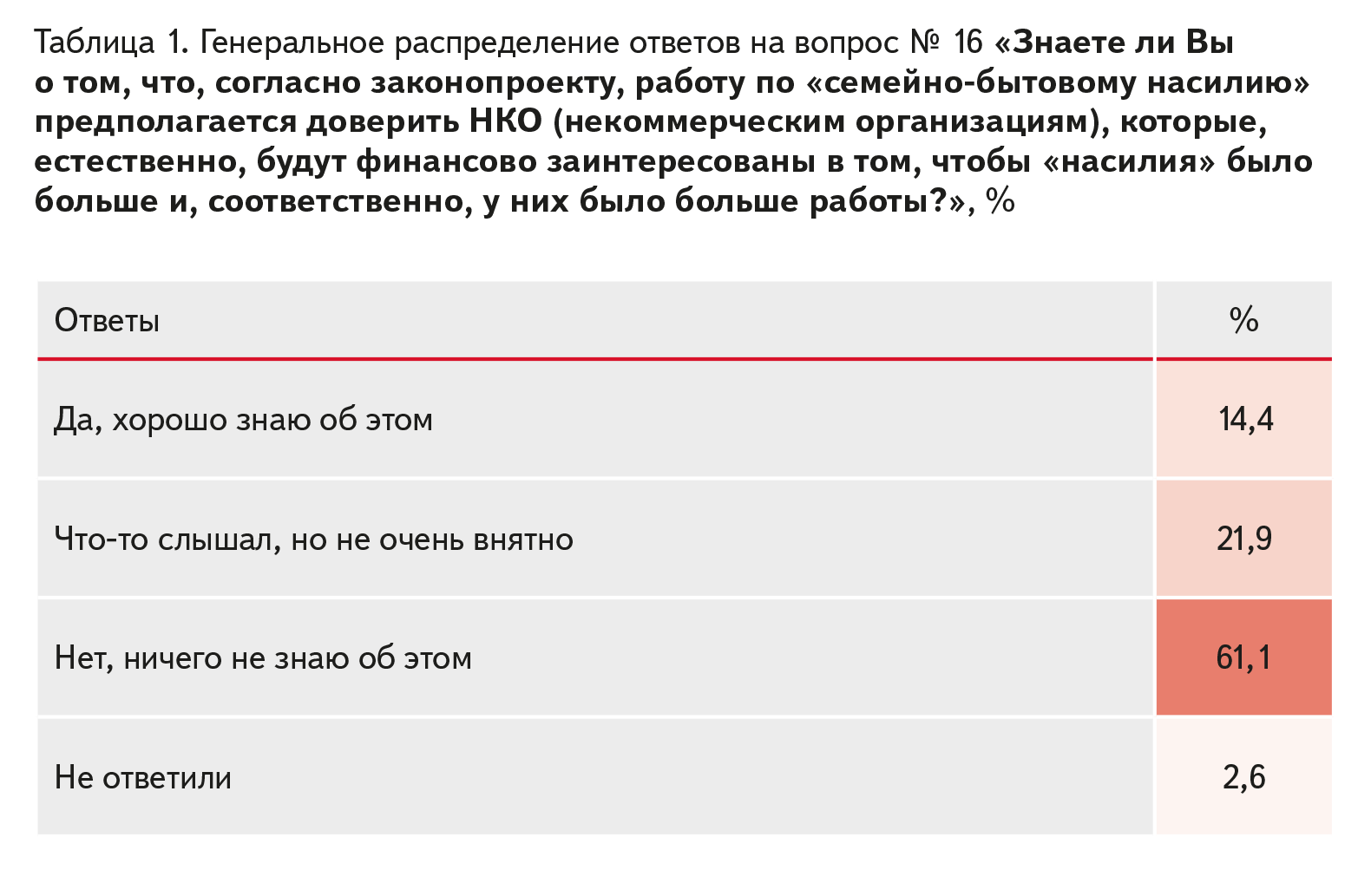

Как и ожидалось, большинство респондентов (61%) слыхом не слыхивали ничего о предполагаемом участии НКО в святом деле профилактики домашнего насилия (табл. 1). А знает об этом — сугубое меньшинство (14%). Очевидно, что в цели пропагандистской кампании по продвижению закона информирование граждан об участии НКО не входило. И это даже не удивляет.

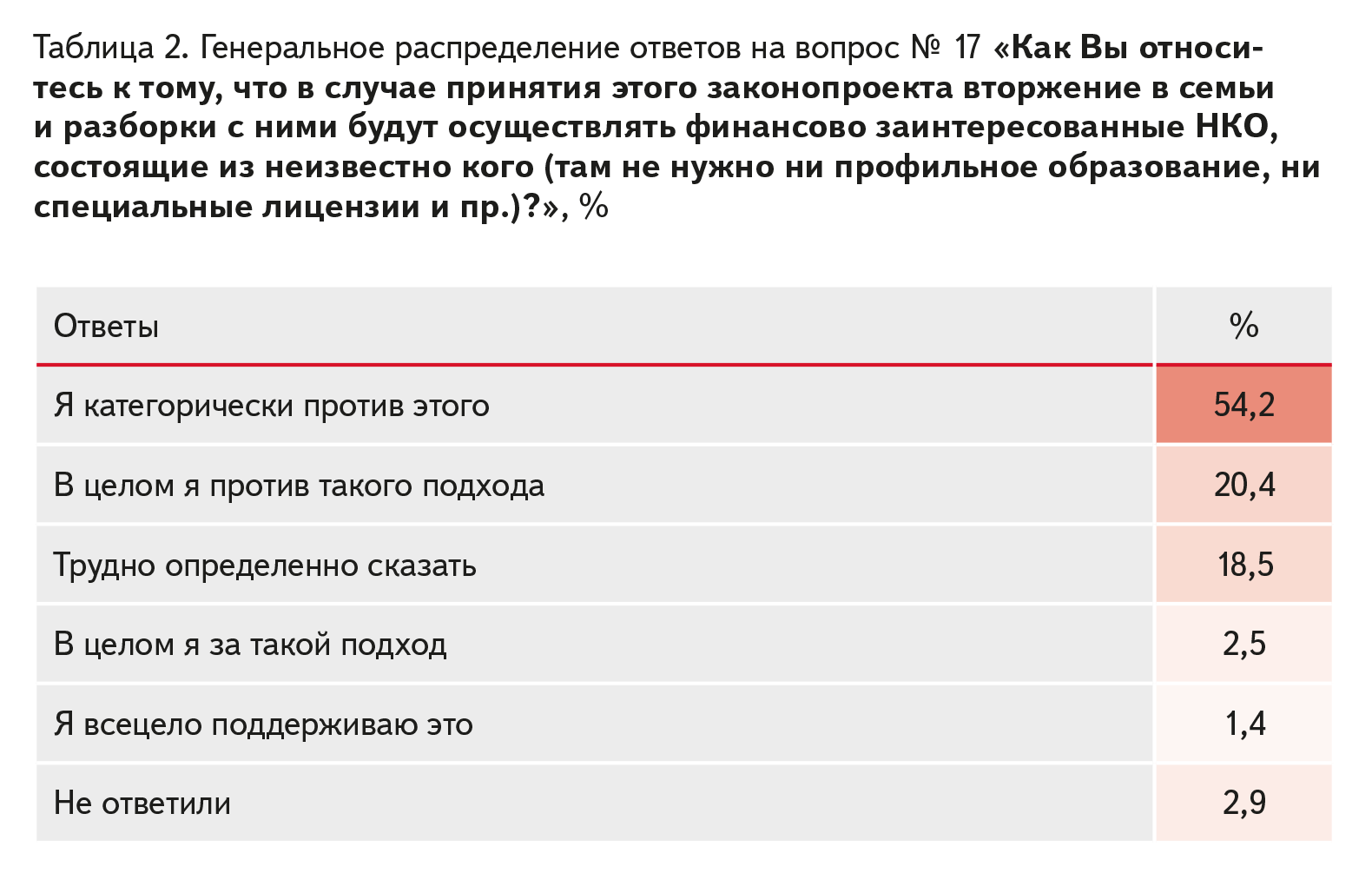

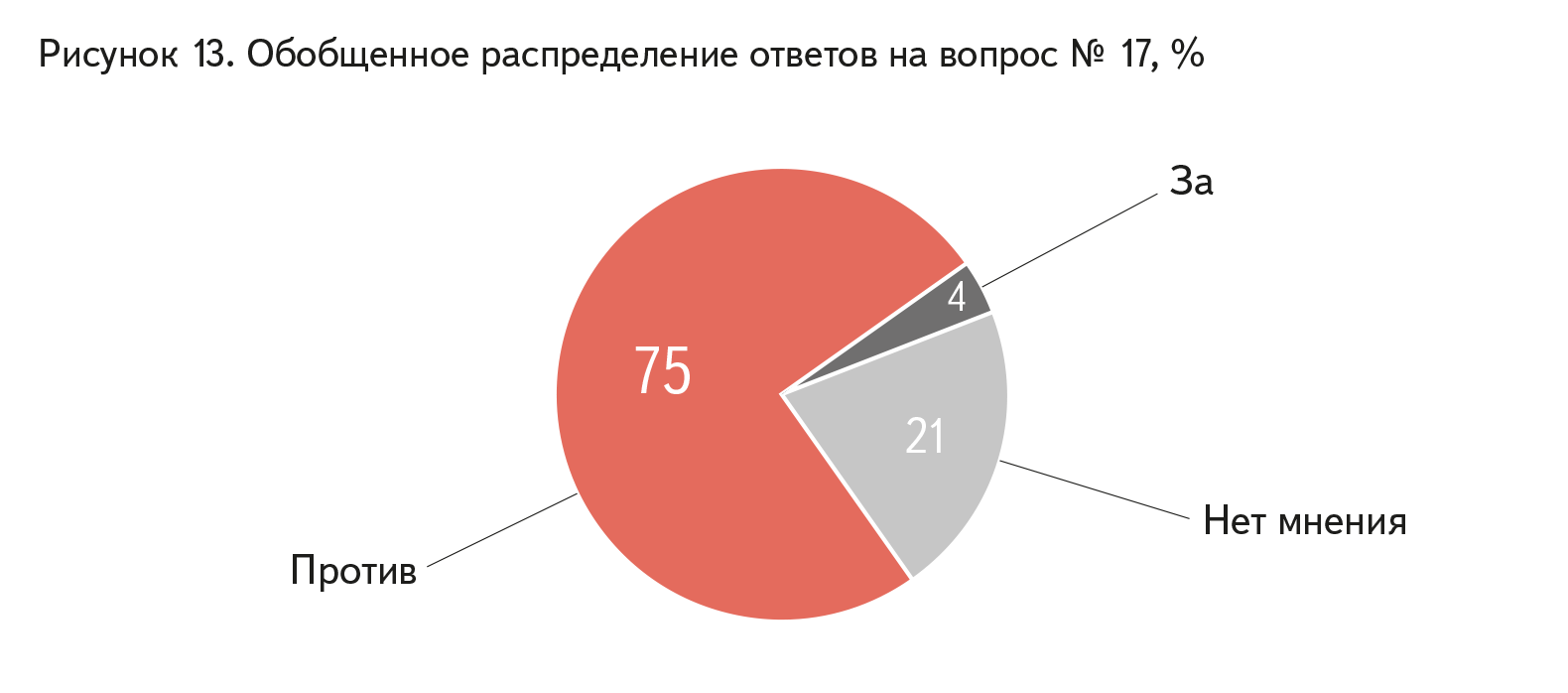

В общем, неудивительно и то, что подавляющее большинство (75%) граждан (см. табл. 2 и рис. 13), узнав из опроса о предполагаемом участии НКО в будущем «профилактировании» домашнего насилия, высказываются против такого участия.

В целом, легко понять, почему граждане так единодушно настроены. Оно потому, что законопроект, который обсуждается, касается напрямую их семей и их детей. И если вторжение в их семьи и доступ к их детям требует себе государство — это, хотя и со скрипом, граждане терпят. Но чтобы к ним лезли какие-то непонятные НКО, какие-то самозванцы (в буквальном смысле слова: они сами себя назвали заботящимися о гражданах и их семьях), не обладающие никакой легитимностью в глазах людей, — это уже чересчур.

Характерно в этой связи, что среди тех граждан, которые хорошо знают об уготованной для НКО роли в борьбе с семейным насилием, доля выступающих категорически против этой роли НКО максимальна — 90% (рис. 14). А те, кто знает об НКО меньше, против них выступает несколько реже, хотя их всё равно большинство.

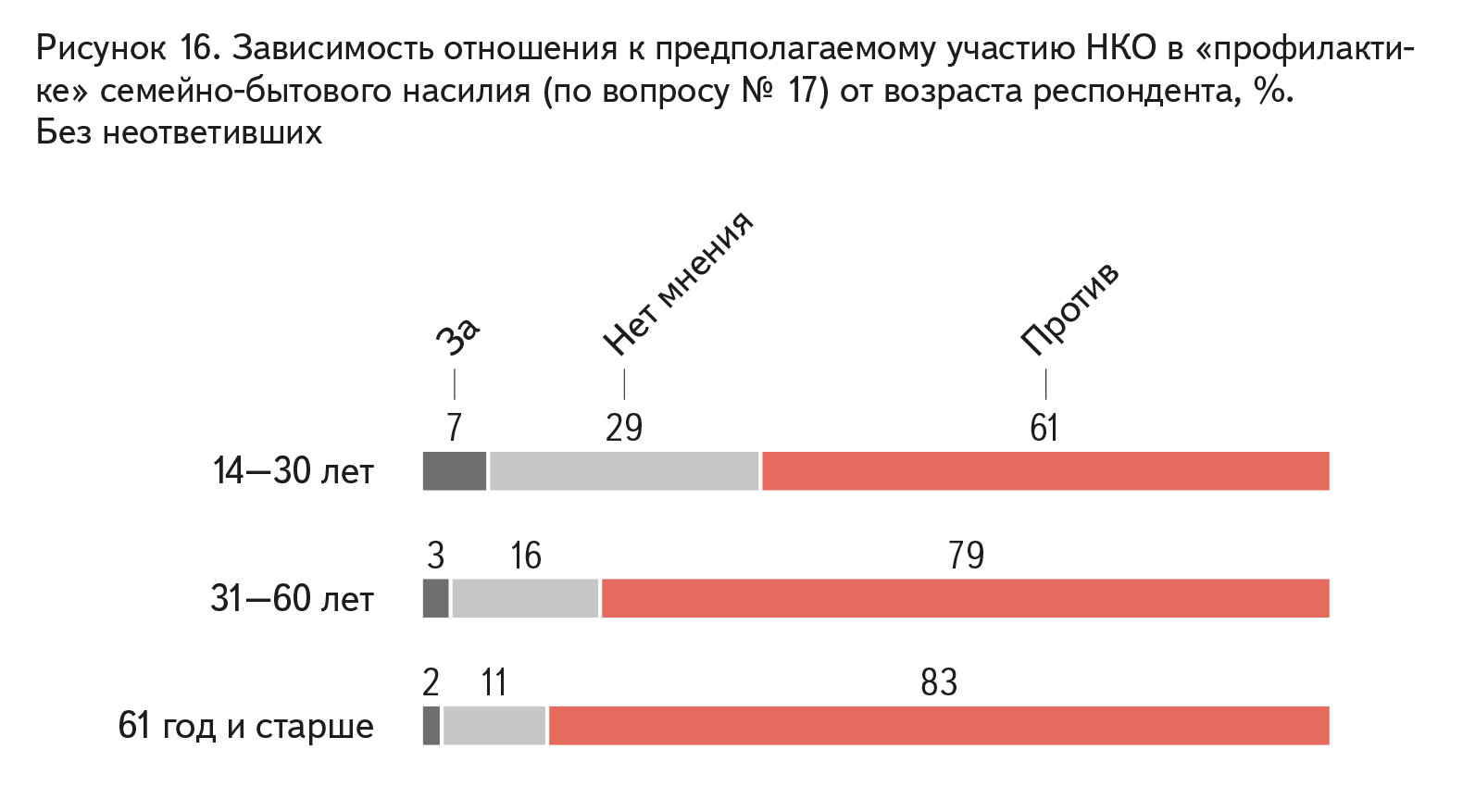

Этот эффект, который вполне можно назвать «легкость в мыслях необыкновенная», хорошо виден в зависимостях степени информированности об НКО и отношения к участию НКО в профилактике домашнего насилия от возраста (рис. 15–16).

Чем моложе люди, тем большую легкомысленность они проявляют в вопросе об НКО: они и меньше знают и чаще высказываются за их участие в процессе улучшения российских семей. А чем старше люди, чем чаще они в курсе проблемы и тем категоричнее они против участия НКО в делах российских семей.

Та же «легкость в мыслях необыкновенная» видна и в зависимостях представлений об НКО от отнесения себя респондентом к тому или иному социальному слою (рис. 17–18).

Понятно, что представители верхних страт общества редко сталкиваются с НКО в жизни, разве что они ими руководят. В нашем опросе «верхние социальные слои» и меньше знают о предполагаемом участии НКО в процессе заботы о семейном насилии, и больше на него согласны (хотя против все равно большинство — 64%). Зато представители нижних социальных слоев, которые теоретически «имеют счастье» чаще встречаться с НКО, и больше знают о них, в большинстве (80%) категорически против их участия в делах своих семей.

Что касается зависимости отношения к НКО как к активному участнику борьбы против домашнего насилия от политической ориентации граждан (рис. 19–20), тут картина вырисовывается более чем понятная.

Значительно более всех остальных граждан за привлечение НКО к «лечению» семей граждан выступают только либералы. Потому что это в их интересах, очевидно. Их интересы ведь известны — это, во-первых, деньги, во-вторых, деньги, в-третьих, деньги, а в-четвертых — раскачивание лодки, то есть ситуации в стране. И все эти вопросы решают НКО. А слова «финансовая заинтересованность» должны для каждого истинного либерала звучать как музыка. Поэтому либералы вполне закономерно больше поддерживают НКО, чем все остальные. Справедливости ради отметим, что даже среди либералов за НКО сугубое меньшинство — всего 12%. Но это в шесть раз больше, чем среди коммунистов, и в четыре раза больше, чем среди консерваторов, то есть условной «Единой России».

Очень показательна зависимость степени согласия (или, скорее, несогласия) с участием НКО в борьбе с семейным насилием от числа детей у граждан (рис. 21). И пусть читателей не смущают вроде бы небольшие отличия в 5 пунктов между долями различных групп — при нашей выборке это статистически значимые различия. Так вот, чем больше детей в семье — тем чаще люди против НКО.

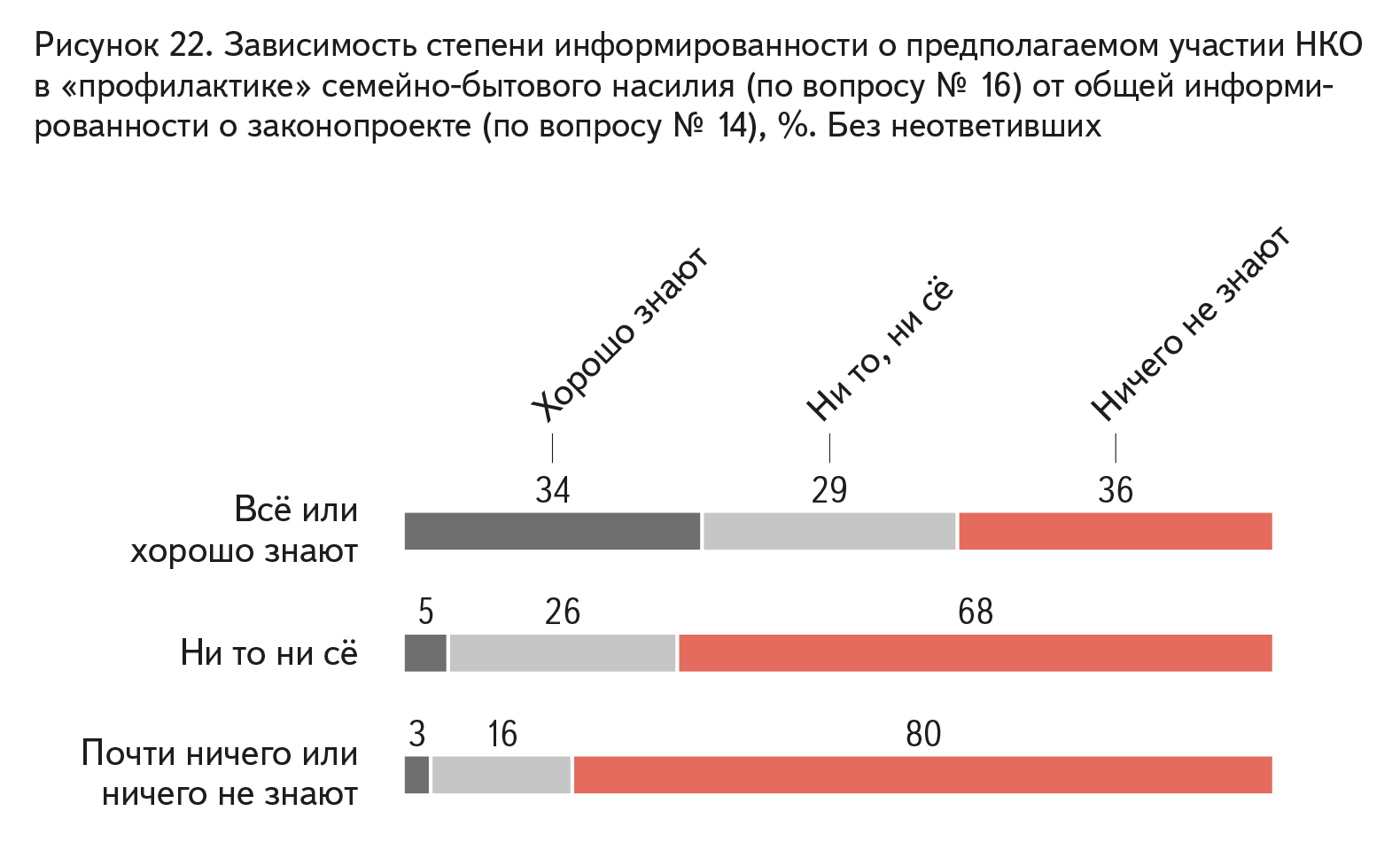

Чем лучше люди осведомлены о законопроекте, тем чаще они знают и про НКО, что вполне естественно (рис. 22–23). Однако обратим внимание на то, что только треть (34%) тех, кто считает, что они хорошо осведомлены о законопроекте, в курсе вопроса об НКО. Это свидетельствует о том, что их «осведомленность» о законопроекте — так сказать, рекламного или пропагандистского происхождения: они знают то, что подчеркивается в пиаре либо продвигателей закона, либо его противников, а своего мнения, основанного на знакомстве с ситуацией и законопроектом, они не имеют. Это в целом вызывает вполне обоснованные подозрения в том, что информационная кампания лоббистов законопроекта имеет целью вовсе не информирование граждан, а нагон на них ужаса по поводу «этой ужасной страны», где «кругом насилие» и «нет никакой защиты».

Тем не менее по результатам опроса выходит, что чем более осведомленными считают себя респонденты, тем чаще они против перекладывания решения проблем с насилием в семье на НКО. Из «хорошо осведомленных» о законопроекте 79% против такого подхода, а за такой подход — всего 5%. Это означает, что в случае, если люди действительно хорошо информированы о роли, отводящейся НКО законопроектом о семейно-бытовом насилии, они в большинстве категорически против такой роли. А в случае, если граждане информированы на самом деле плохо и просто в результате информационной кампании заняли сторону либо сторонников законопроекта, либо его противников, это означает, что противники законопроекта пока побеждают сторонников с разгромным счетом 16:1.

Те же выводы можно сделать и рассмотрев зависимость отношения к вопросу об участии НКО в решении семейных проблем от знакомства с текстом того или иного законопроекта. Из рис. 24 легко видеть, что среди читавших вариант законопроекта, опубликованный на сайте СФ, соотношение противников и сторонников допуска НКО в семьи составляет 13:1, среди знакомых с законопроектом, опубликованным на сайте ГД, — 16:1, среди читавших вариант законопроекта от феминисток — 9:1. Ну, а среди тех, кто в глаза не видел ни одного варианта законопроекта, соотношение и вовсе 25:1. Ну вот не зарекомендовали себя НКО как дружественные для семей и людей организации, что поделать! Даже самые ярые сторонники закона о профилактике семейно-бытового насилия — феминистки и феминисты — не готовы поддержать НКО в их стремлении подобрать под себя регулирование отношений в семьях граждан.

Против чего боремся, девочки?

Теперь перейдем к одному из главных вопросов нашего исследования — о том, что граждане считают насилием, а что они насилием не считают.

Вопрос «что такое насилие?» вообще довольно сложен. Вменяемых определений насилия найти не удалось: есть очень много частных определений, из которых никакой каши не сваришь и никаких практических выводов не сделаешь. Выше уже упоминалось, что при «всем богатстве выбора» представлений о насилии, в уголовном праве под насилием понимается только физическое насилие (которое по тому же уголовному закону и преследуется), хотя в законах присутствуют слова и о других видах насилия. Однако в силу отсутствующих или невнятных определений этих других видов насилия уголовное право ими воспользоваться не может.

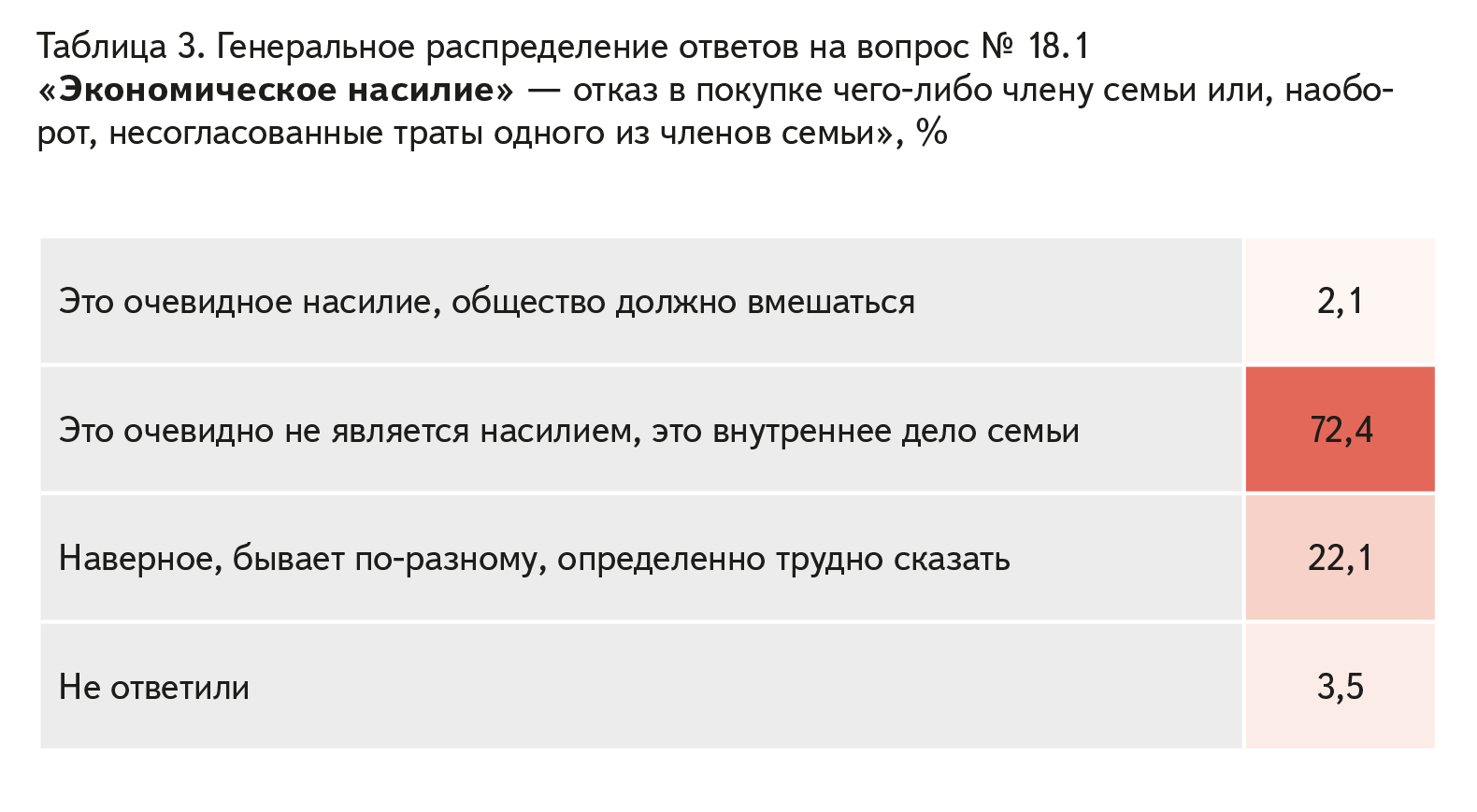

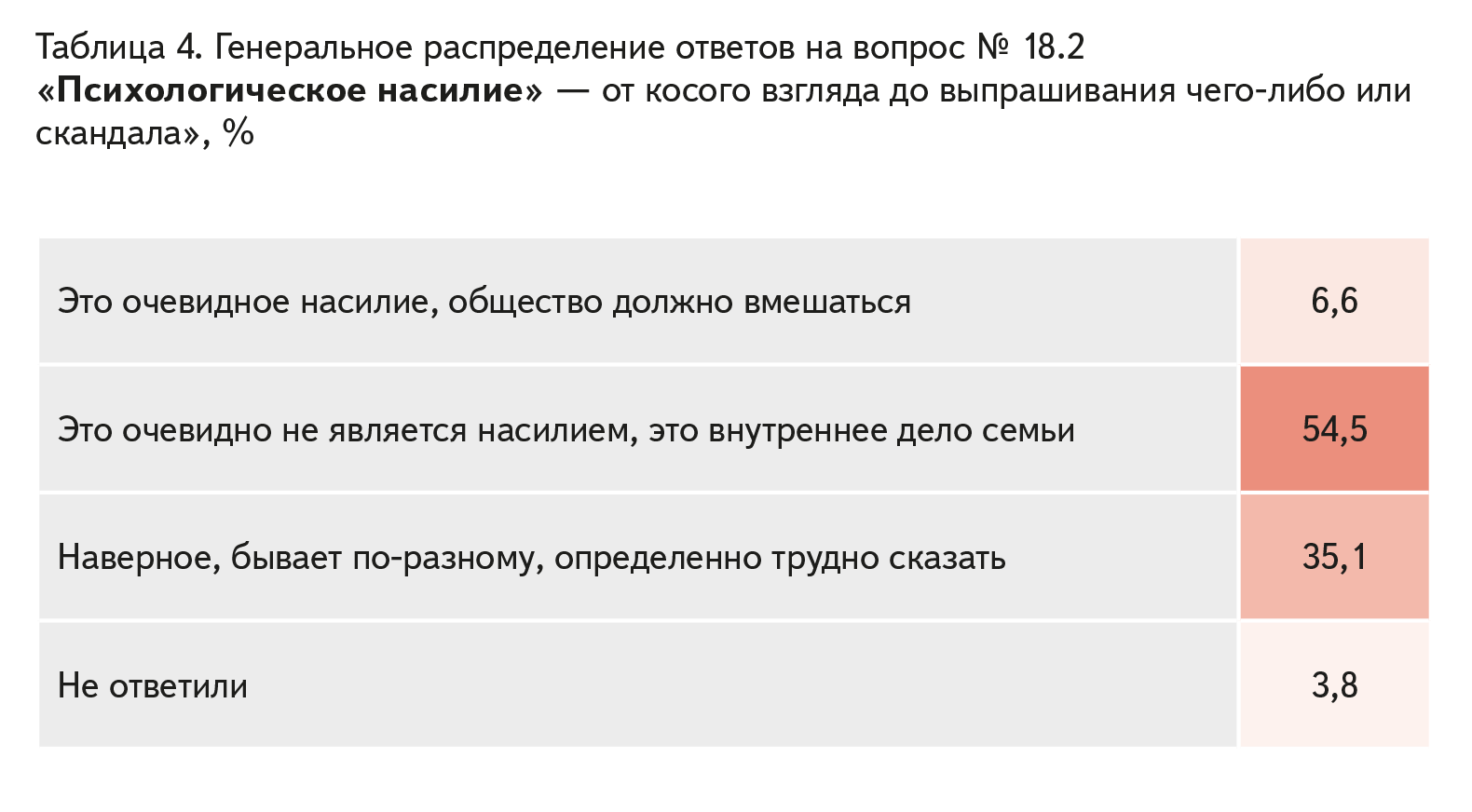

У нас нет ни времени, ни возможности, ни места проводить теоретические исследования на тему «что есть насилие» в этой работе. Но вызывает колоссальное изумление тот факт, что и авторы, и сторонники законопроекта, в названии которого есть слово «насилие», не дали себе труд по-настоящему исследовать вопрос о том, что это такое. Вместо этого авторы и лоббисты гордо декларируют, что они дали разным видам насилия «четкие и предельно ясные формулировки и дефиниции», после чего выкатывают нечто такое:

«Экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий или иных предметов первой необходимости, имущества, денежных средств, на которые он имеет предусмотренное законом право, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества, либо иное причинение имущественного вреда; отказ содержать нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении; принуждение к тяжелому и вредному для здоровья труду».

Или такое:

«Психологическое насилие — умышленное унижение чести и (или) достоинства путем оскорбления или клеветы, высказывания угроз совершения семейно-бытового насилия по отношению к пострадавшему или его близким лицам, знакомым, преследование, изъятие документов, удостоверяющих личность, принуждение посредством угроз либо шантажа к совершению преступлений и (или) правонарушений, аморальному поведению или действиям, представляющим опасность для жизни или здоровья пострадавшего, а также физического или психического развития».

Мне лично эти определения ни четкими, ни предельно ясными не кажутся. Я не понимаю, например, является ли для моего сына автомобиль «предметом первой необходимости», и имеет ли он на него «предусмотренное законом право». Я не понимаю, не будет ли разбивание об пол телефона моей внучки, в котором она непрерывно пребывает, не обращая внимания более ни на что, «умышленным уничтожением или повреждением имущества» и «причинением имущественного вреда». Так же точно я не понимаю, не будет ли просьба к сыну наколоть дров или покрасить забор «принуждением к тяжелому и вредному для здоровья труду». Еще более непонятно, будет ли считаться «психологическим насилием», которое надо «профилактировать», восклицания в адрес ребенка: «Ах ты бессовестный поросенок!» и «Ну я тебе задам!» — поскольку в первом из них есть очевидные признаки и оскорбления, и клеветы, а во втором есть явная «угроза совершения семейно-бытового насилия». Такими вопросами можно было бы исписать десяток страниц — становится предельно понятно, почему в уголовном праве такими определениями не пользуются: себе дороже. Но лоббисты-то законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия хотят на основании вот этих «предельно четких и ясных» определений решать судьбы людей!

Есть и другая сторона этой же проблемы — представления людей о насилии, а также допустимом и недопустимом насилии могут значительно различаться, и они различаются! К насилию все относятся плохо, но каждый понимает его по-своему. Поэтому так легко нагнать на общество ужас по поводу повсеместного насилия и так трудно реально определиться, как с ним бороться.

Представления людей о том, что такое насилие, зависят от множества разных факторов: от культуры, в которой человек вырос, и от культуры, в которой он живет ныне, от его образования, его политических взглядов и пр. Каким образом можно пытаться бороться с таким многоликим и неопределенным насилием — просто непонятно.

Выяснению вопроса о том, что есть насилие с точки зрения граждан, а что насилием не является, в АКСИО-9 был посвящен вопрос № 18:

«Концепция законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» вводит некоторые новые представления о насилии — так как «обычное» насилие преследуется по Уголовному кодексу и для него не нужен специальный закон. Согласны ли Вы с тем, что нижеперечисленные виды поведения можно считать насилием и карать за него, то есть по жалобе одного из членов семьи или по доносу третьих лиц можно за такое поведение наказывать без суда и следствия:

- вторгаться в семью для выявления насилия;

- насильственно разделять членов семьи (включая отбирание детей и выписывание охранного ордера, который запрещает члену семьи проживание в собственном доме);

- запрещать членам семьи приближаться друг к другу;

- насильственно «оказывать психологическую помощь», заставлять участвовать в программах «по управлению гневом» и пр.?»

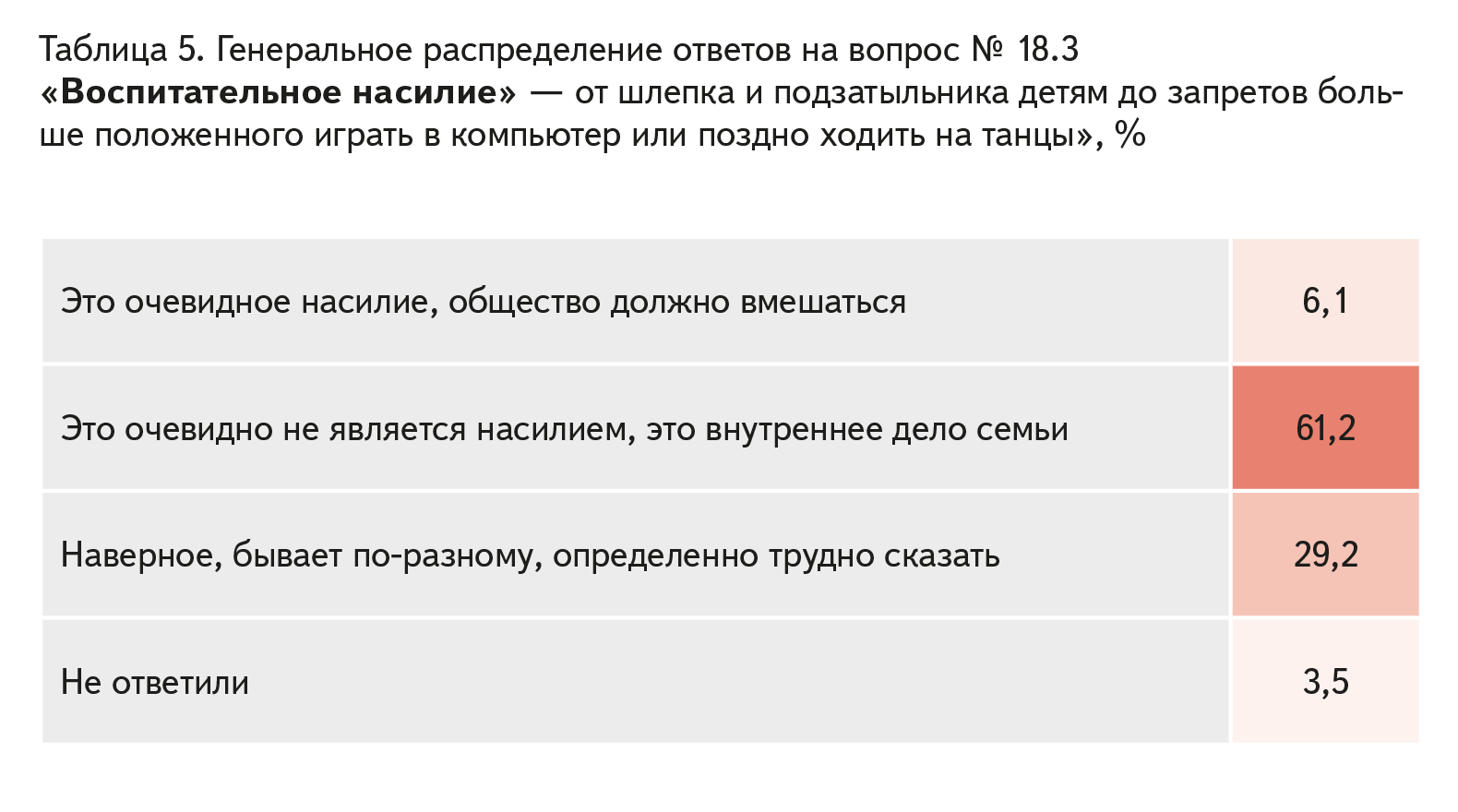

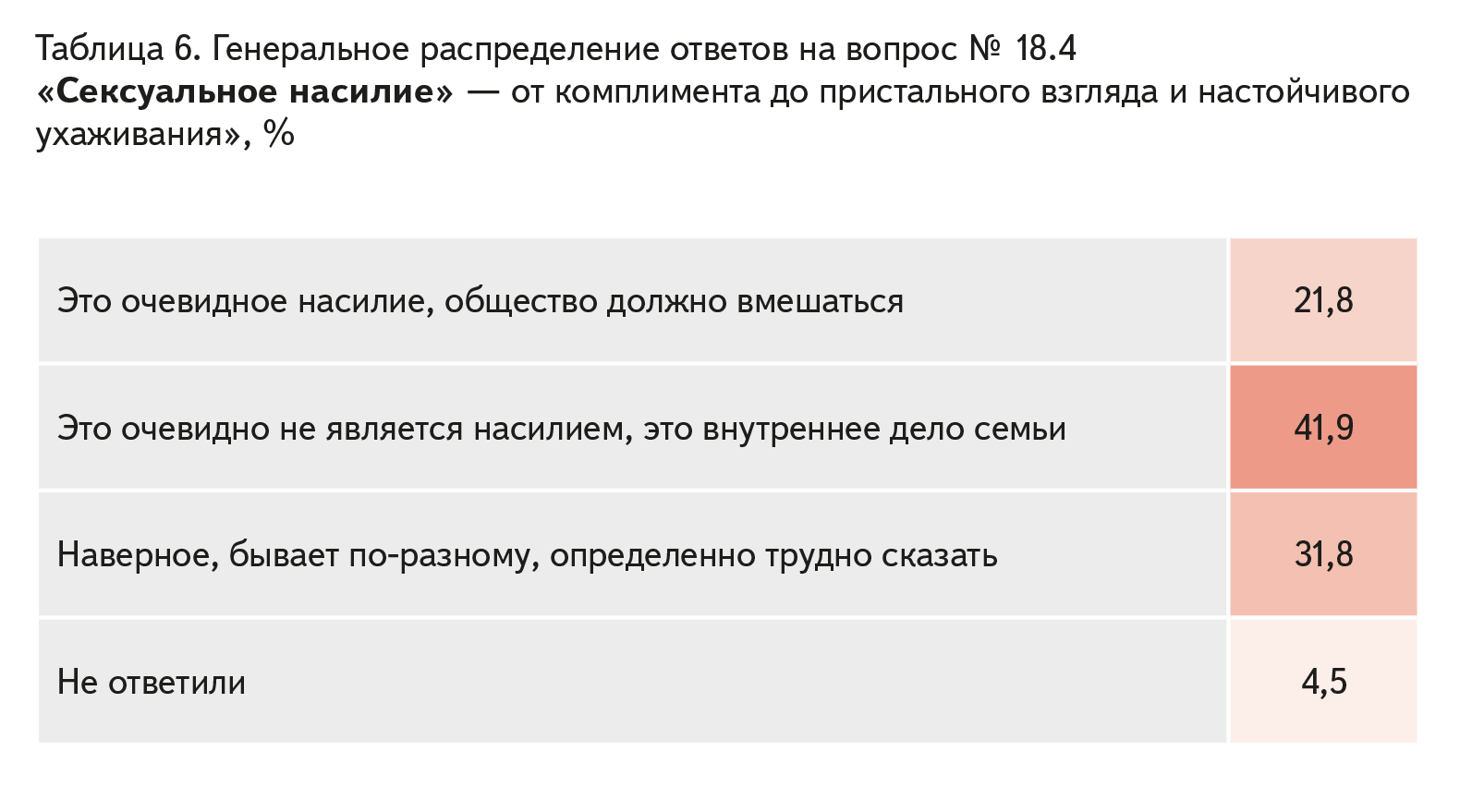

Ответы оказались такими (табл. 3–6).

Как легко убедиться, «в среднем по больнице» большинство граждан не считает насилием, требующим вмешательства со стороны общества, ни «экономическое», ни «психологическое», ни «воспитательное» насилие, и даже в вопросе о самом страшном «сексуальном» насилии (которым российское общество запугивают давно и постоянно) относительное большинство граждан (42%) не считает это насилием, заслуживающим вмешательства общества, и почти в два раза меньше (22%) тех, кто считает это не внутренним делом семьи, а преступлением общественно опасным.

Здесь хотелось бы сделать одну важную оговорку. При написании анкеты в вопросе о «сексуальном насилии» авторы имели в виду только отношения между супругами или партнерами, но в явном виде это в вопросе не прописано (что является ошибкой). Судя по результатам, большинство граждан поняли вопрос так же, как понимали и авторы анкеты, — что это вопрос об отношениях супругов или партнеров. Однако часть респондентов, хотя и меньшая, поняла этот вопрос иначе, более широко (и это мы знаем не теоретически, а по отчетам проводивших опрос интервьюеров) — в том смысле, что имеется в виду сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Понятно, что к такому сексуальному насилию отношение у людей совершенно иное, нежели к «сексуальному насилию» в отношениях между супругами. В результате всего этого — и ошибки при формулировке вопроса, и разного вследствие этой ошибки понимания вопроса респондентами — мы получили в ответах «гремучую смесь»: какая-то часть этих ответов — про супругов и партнеров, какая-то — про несовершеннолетних. Соответственно, нужно помнить об этой смеси и понимать, что если бы все отвечали про супругов или партнеров, то результаты были бы гораздо больше сдвинуты в сторону «ненасилия», а если бы все отвечали про несовершеннолетних, то они были бы однозначно в пользу «насилия».

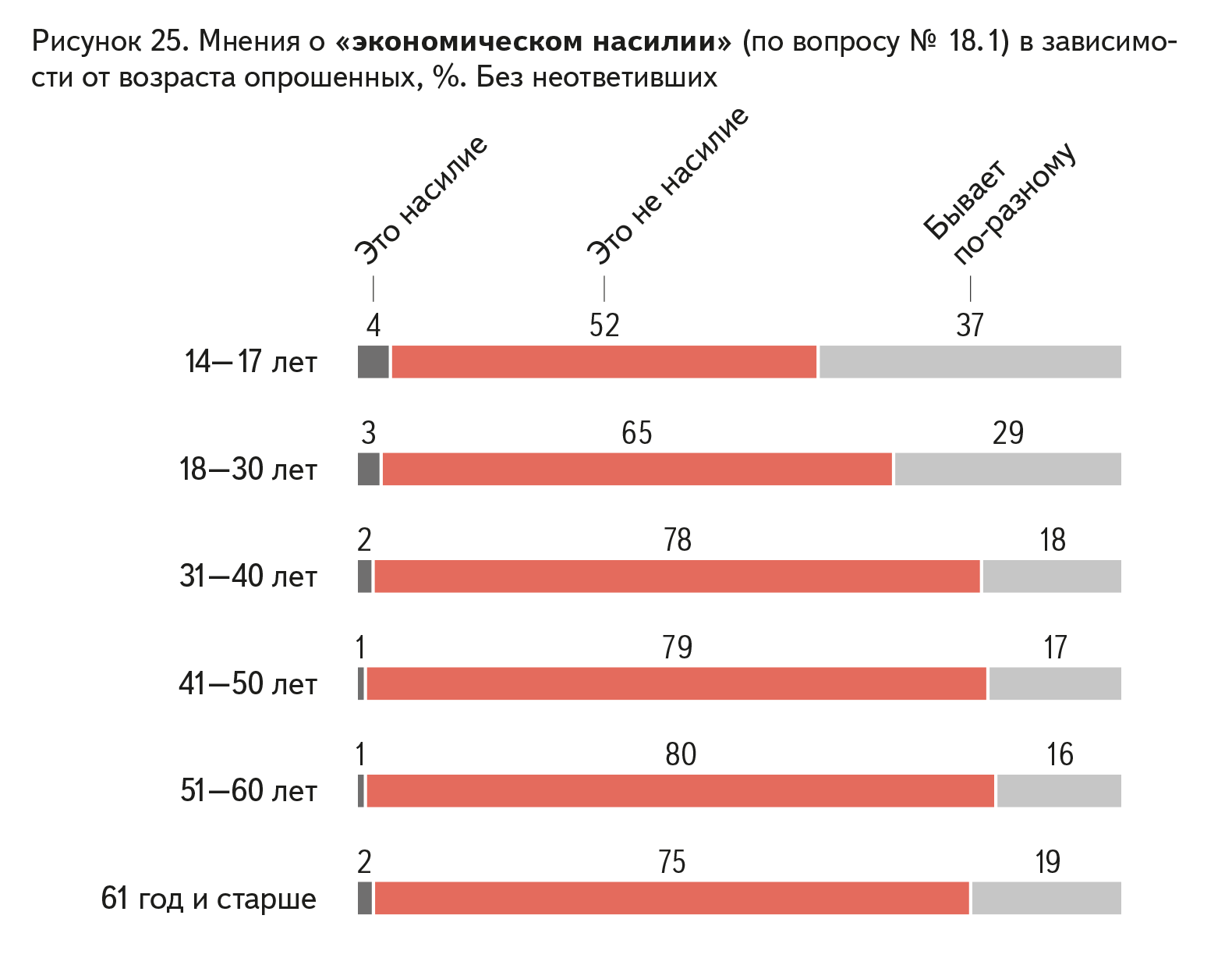

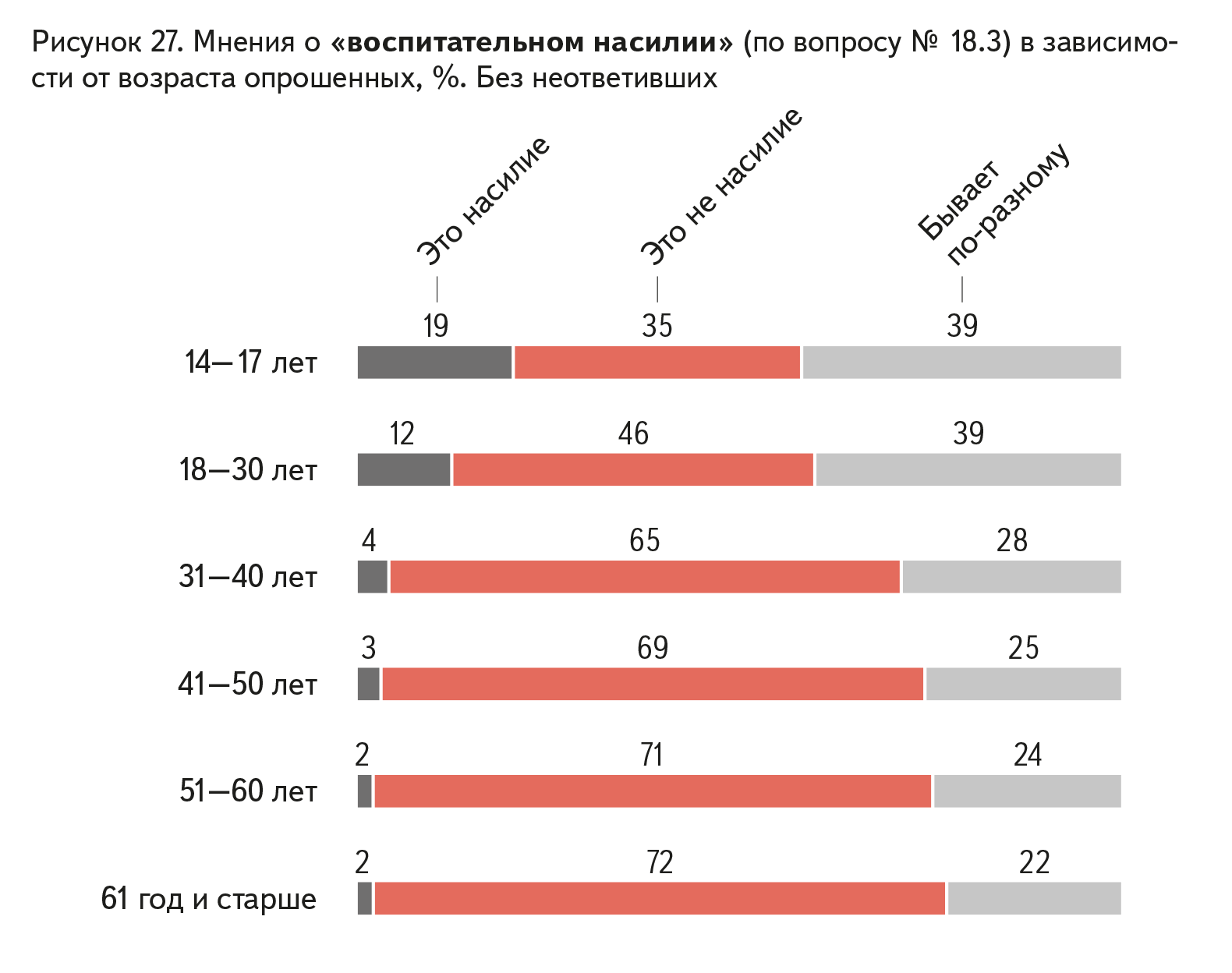

Анализ различий в представлениях о насилии в зависимости от возраста респондентов (рис. 25–28) заставляет глубоко задуматься. Из рисунков легко заметить, что молодое поколение в разы более, если так можно выразиться, «нарциссично», чем старшие поколения. Так, например, по вопросу о «психологическом» насилии самая младшая группа респондентов в 11 раз (!) чаще, чем самая старшая группа, склонна считать это насилие требующим вмешательства общества, по вопросу о «воспитательном» насилии — почти в 10 раз чаще, по «сексуальному насилию» — более чем в 3 раза чаще. Прямо поколение принцесс и принцев на горошине!

Если серьезно, то из полученных данных видно, что уважение и чуткость к себе растет в России вместе с уменьшением возраста людей. Чем моложе человек — тем более трепетно он относится к вопросам насилия, что означает, что тем более ценным и хрупким он себе представляется. Так что прогресс индивидуалистских представлений (в ущерб коллективистским) в России налицо.

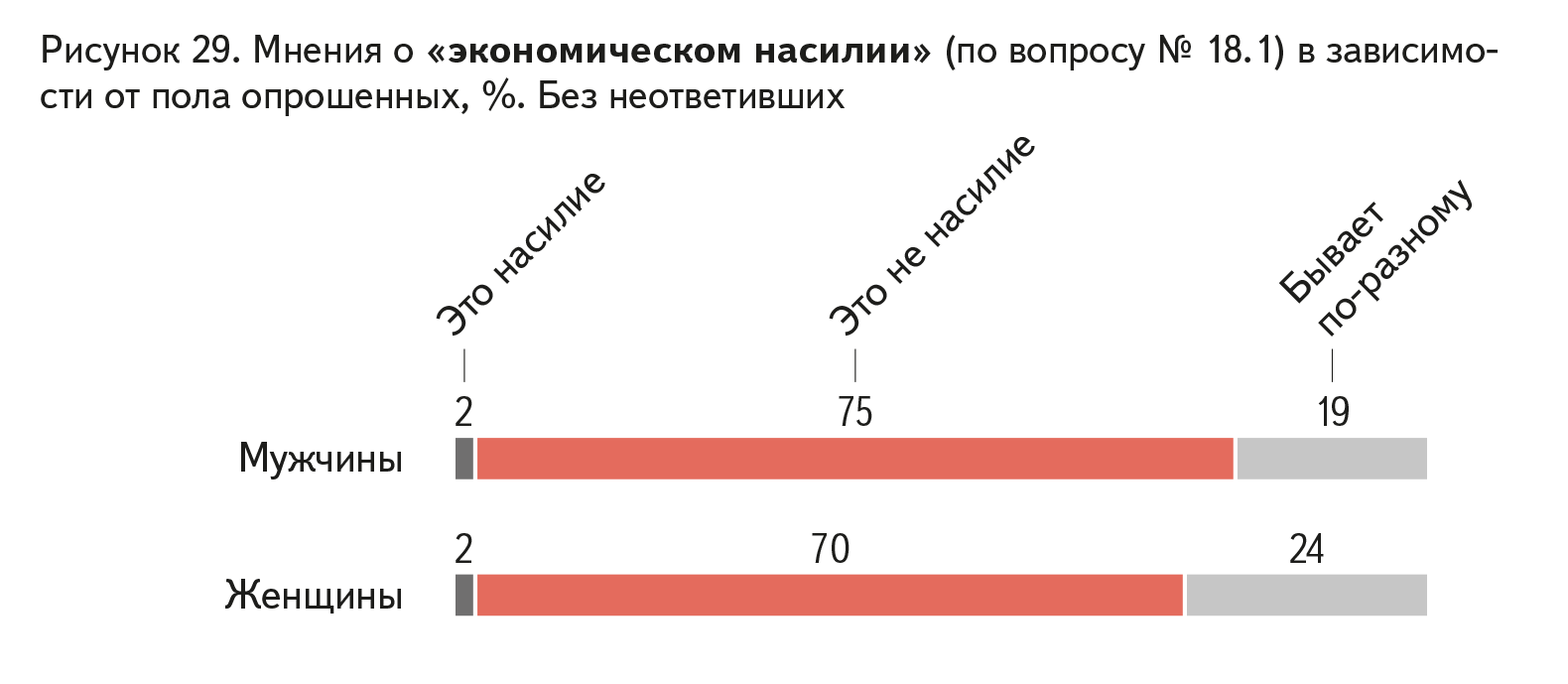

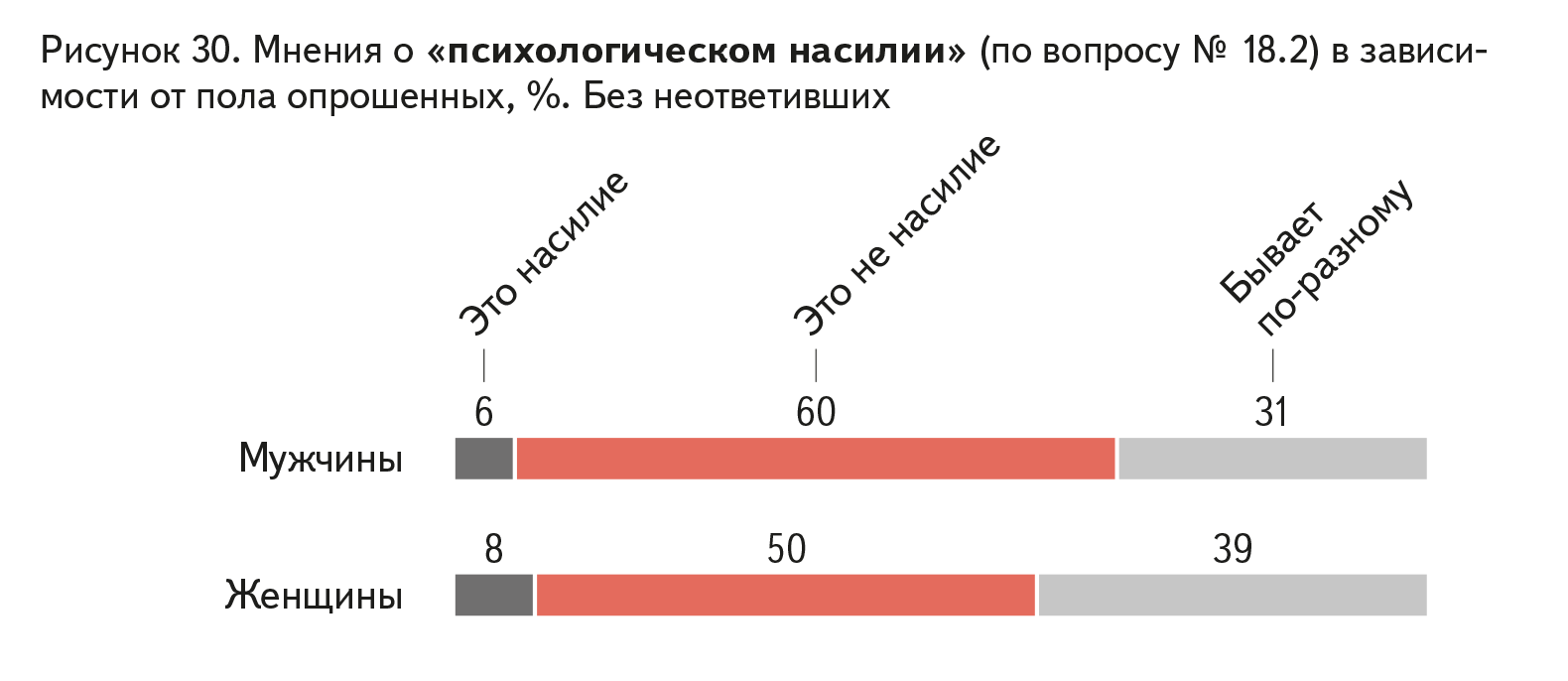

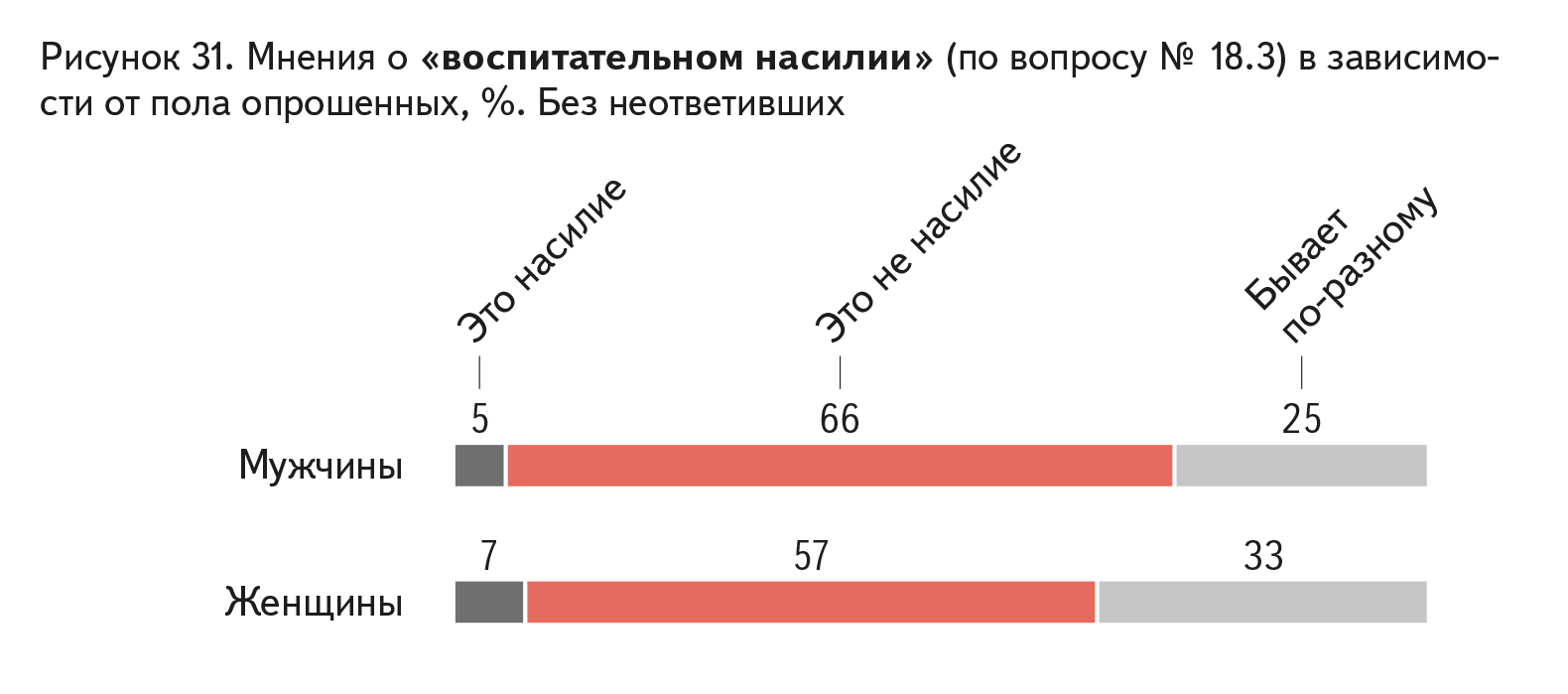

От пола респондентов представления о насилии зависят не так значительно, как от возраста (рис. 29–32). Тем не менее легко видеть, что по всем видам «насилия» женщины проявляют большую чувствительность и большую склонность считать факты «насилия» внутрисемейным делом. Хотя всё равно в большинстве случаев большинство женщин все-таки считает вмешательство общества в семью с целью предотвращения исследуемых «видов насилия» неверным.

Вполне закономерным выглядит рост трепетности в отношении к исследуемым «видам насилия» вместе с высотой положения социального слоя, на который ориентируется респондент (рис. 33–36). «Понятно ведь», что чем выше положение человека в обществе, тем он «ценнее» во всех смыслах, поэтому то, что не считается насилием в отношении «низов», должно быть признано о-го-го каким насилием в отношении «верхов». Однако, хотя отличия между представлениями различных социальных слоев о насилии и заметны не вооруженным статистикой взглядом, и статистически значимы, картина общества в целом выглядит довольно однообразной и монолитной: большинство во всех социальных слоях предложенные для оценки «насилия» таковыми не считает. Вероятно, к огорчению лоббистов законопроекта.

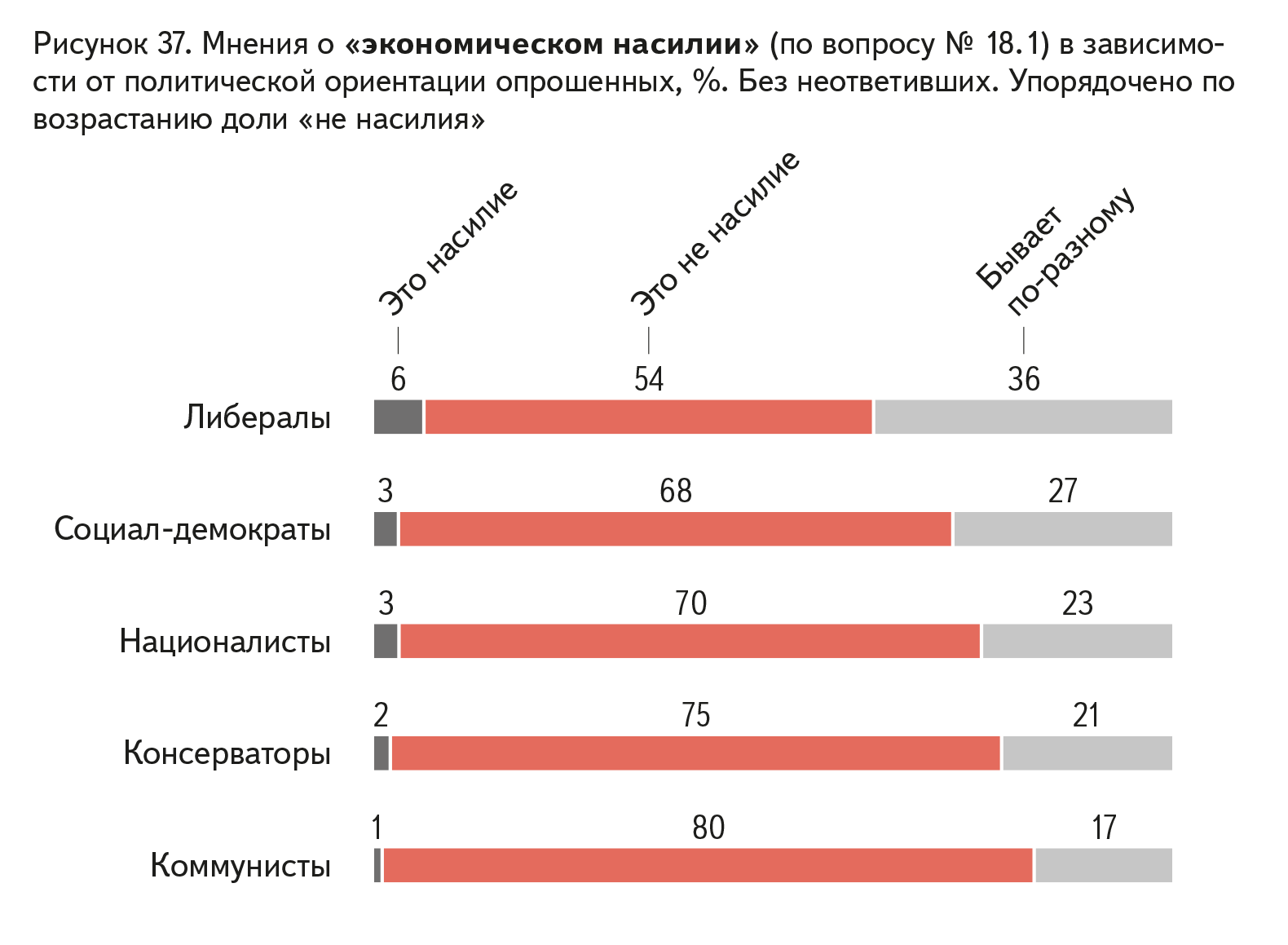

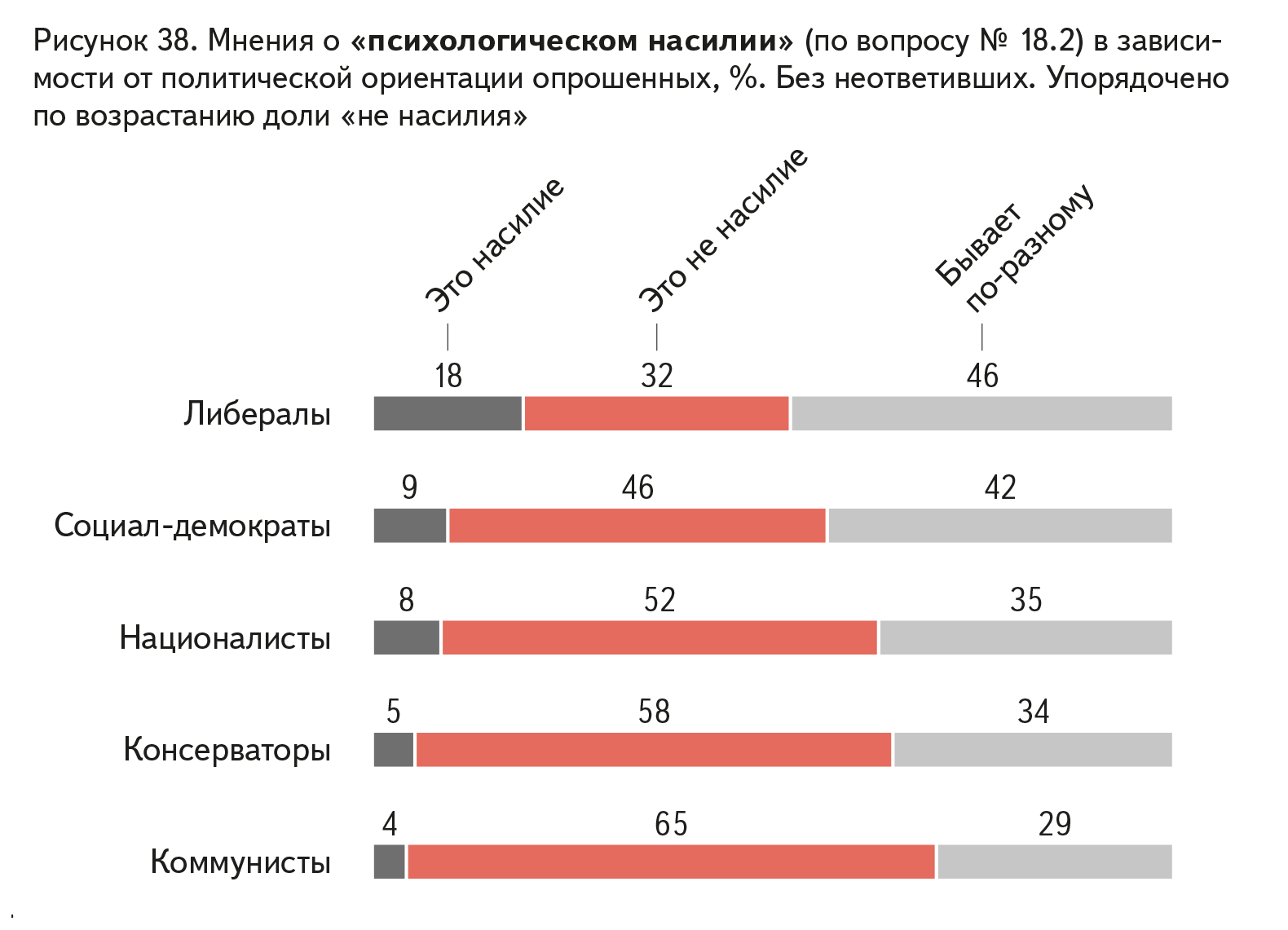

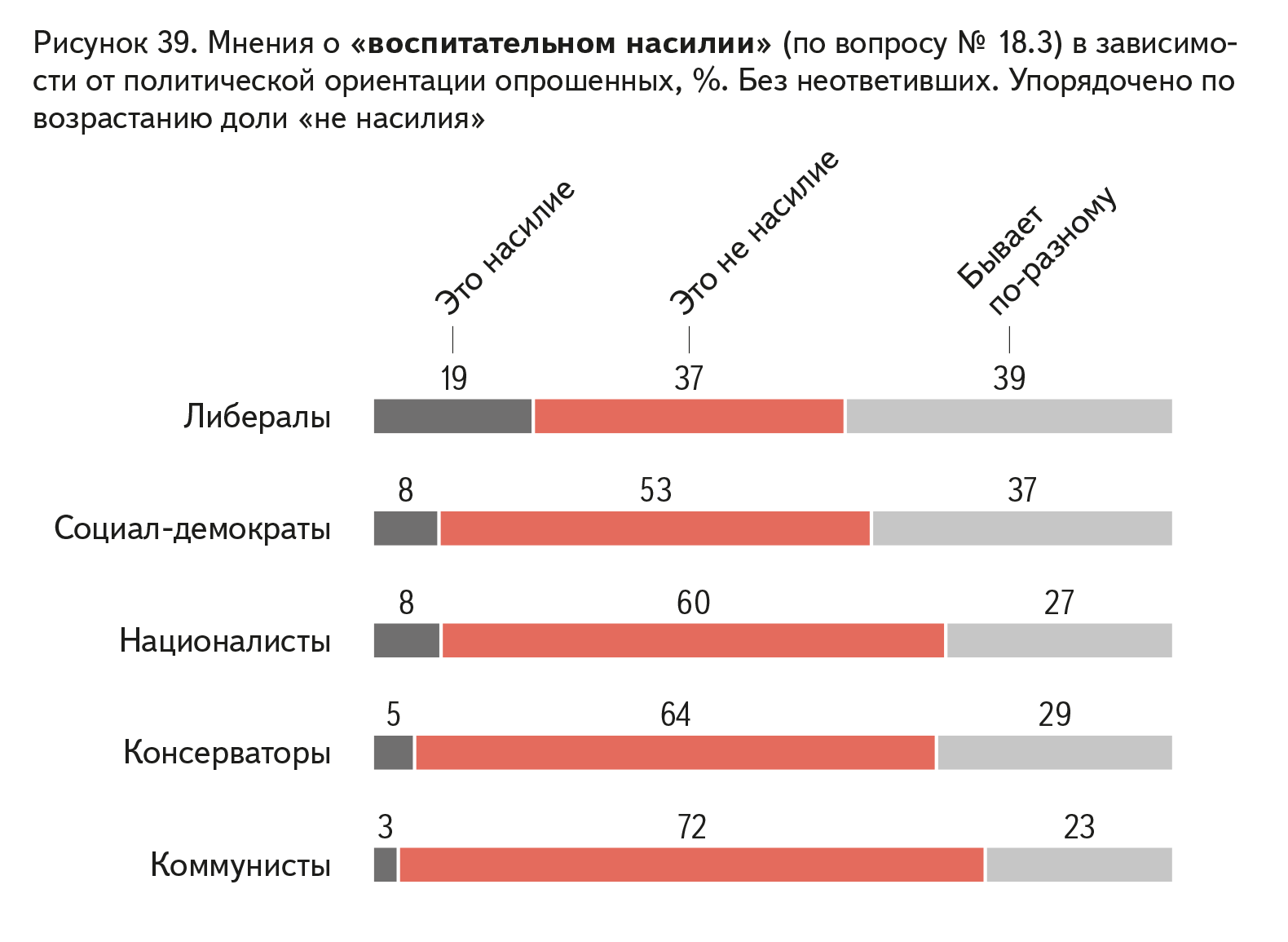

Интересны результаты о различиях в восприятии разных «видов насилия» в зависимости от политической ориентации опрошенных (рис. 37–40).

Первое, что бросается в глаза, — это прямо-таки чужеродность и, можно сказать, враждебность группы респондентов «радикально-либеральной» политической ориентации всей остальной выборке и приверженцам всех остальных политических ориентаций. Из приведенных рисунков видно, что буквально по всем исследуемым «видам насилия» весь народ шагает не в ногу, и только либералы — в ногу: среди них в разы больше, чем среди поклонников других политических ориентаций, склонных считать что ни попало «насилием».

Второе, что вызывает интерес, — одинаковый порядок следования групп с разной политической ориентацией в рисунках. Этот порядок таков: наиболее чувствительны к «насилию» всегда «либералы», за ними — «социал-демократы», потом в порядке снижения чувствительности идут всегда «националисты», «консерваторы» и «коммунисты». Ясно, что такая стойкая последовательность не может быть случайной. Вероятно, различные политические платформы привлекают людей не только декларируемыми ценностями, но и неким социокультурным кодом, который относительно латентный. Конечно, сторонники либерализма и прочие антисоветчики легко сделают вывод о том, что в этой зависимости проявляется врожденная склонность коммунистов к тоталитаризму, к ГУЛАГу и миллиардам жертв политических репрессий. Но это будет поспешный и неверный вывод, потому что рядом с «коммунистами» и с близкими к ним значениями на всех рисунках можно видеть сторонников «консервативно-государственнической» политической ориентации, которые по степени либеральности недалеко ушли от «либералов» и, согласно нашему многолетнему опыту исследования этого вопроса, состоят на 95% из членов партии «Единая Россия», а на 5% — из ее же сторонников. А эти люди не склонны к тоталитаризму и ГУЛАГу, а наоборот, склонны (и на деле осуществляют движение) к рыночному капитализму, парламентской демократии и т. п. Почему же они оказались рядом с «коммунистами» в вопросах о «насилии»? Выскажем предположение, что тут дело в наличии государственнической позиции у сторонников обеих политических ориентаций. Государственническая позиция, хочешь не хочешь, несет в себе и представления о возможной защите государства от внешних и внутренних врагов (что без какого-то насилия малопредставимо), и представления о необходимости государством управлять. А любое управление, согласитесь, — это частично насилие, поскольку это умение сделать так, чтобы люди не шли, куда вздумается, и не делали, что придет в голову, а шли, куда нужно, и делали то, что нужно управляющему. В нашем случае — что нужно государству. Государства без управления не бывает (ну как минимум пока не бывало в истории), и если человек — сторонник государства, то, скорее всего, не должен болезненно реагировать на одно только звучание слова «насилие». В общем-то, именно это мы и можем наблюдать в результатах нашего исследования.

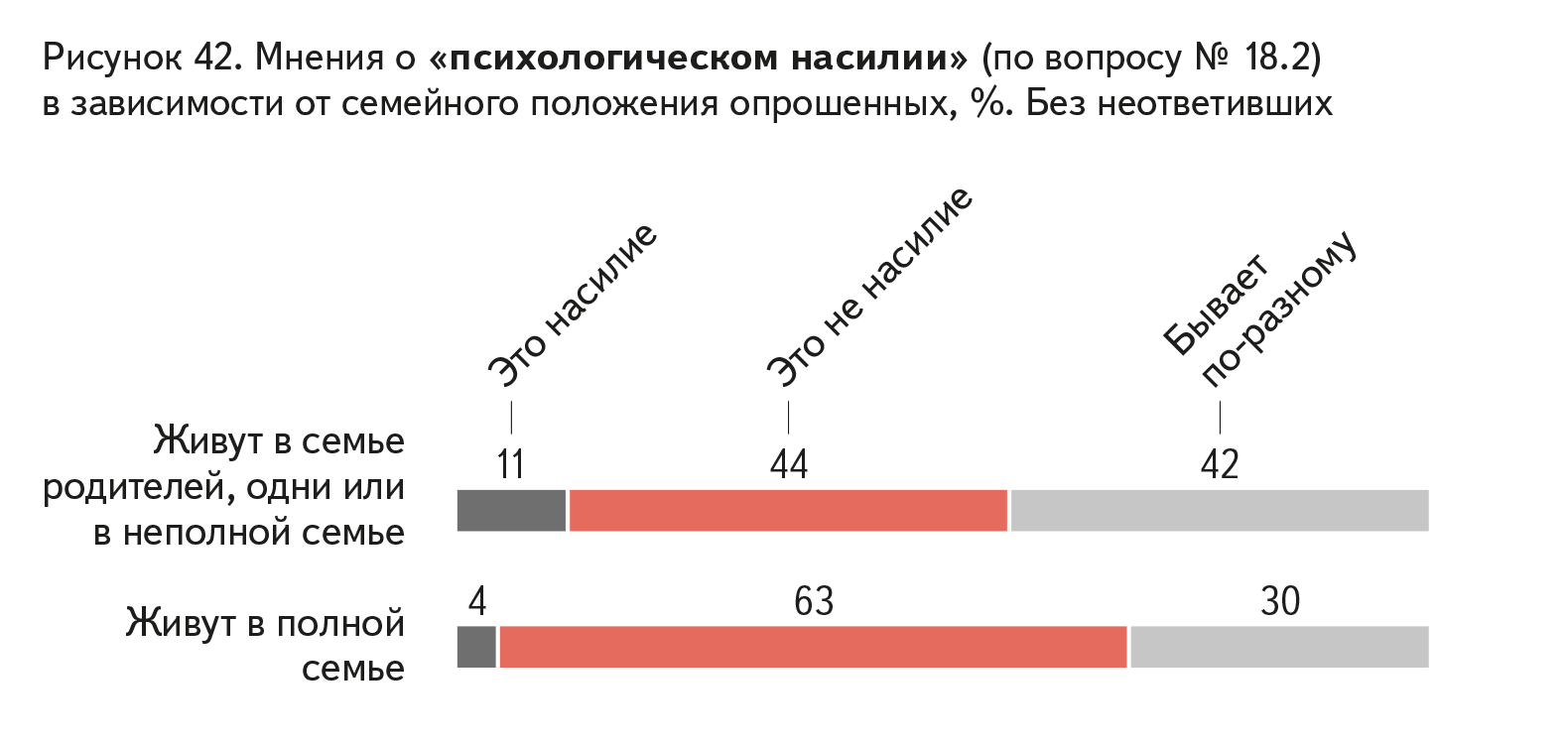

Характерно, что представления о насилии значительно отличаются у людей, которые живут с родителями или по разным причинам одни, без семьи, и гражданами, которые живут в полной семье — в браке (рис. 41–44).

Каждый может убедиться, что люди, живущие одни или с родителями, значительно чаще, чем граждане, живущие в полных семьях, склонны расценивать предложенные «виды насилия» как именно насилие, требующее вмешательства общества (хотя тех, кто говорит «это насилие», среди живущих в неполных семьях всё равно меньшинство).

По нашим данным видно, что каким-то образом жизнь в браке и полной семье способствует, так сказать, более взвешенному подходу к пониманию насилия. И в целом это, наверное, естественно: живущий одиноко человек волей-неволей сконцентрирован на себе любимом, потому что больше не на ком. И в связи с этим он, естественно, более внимателен и заботлив к себе, поэтому предложенные «насилия» чаще кажутся ему ужасными и нетерпимыми. Если же человек живет с родителями — ему еще сложнее отвлечься от себя, так как он обязательно является центром или одним из фокусов вселенной его родителей.

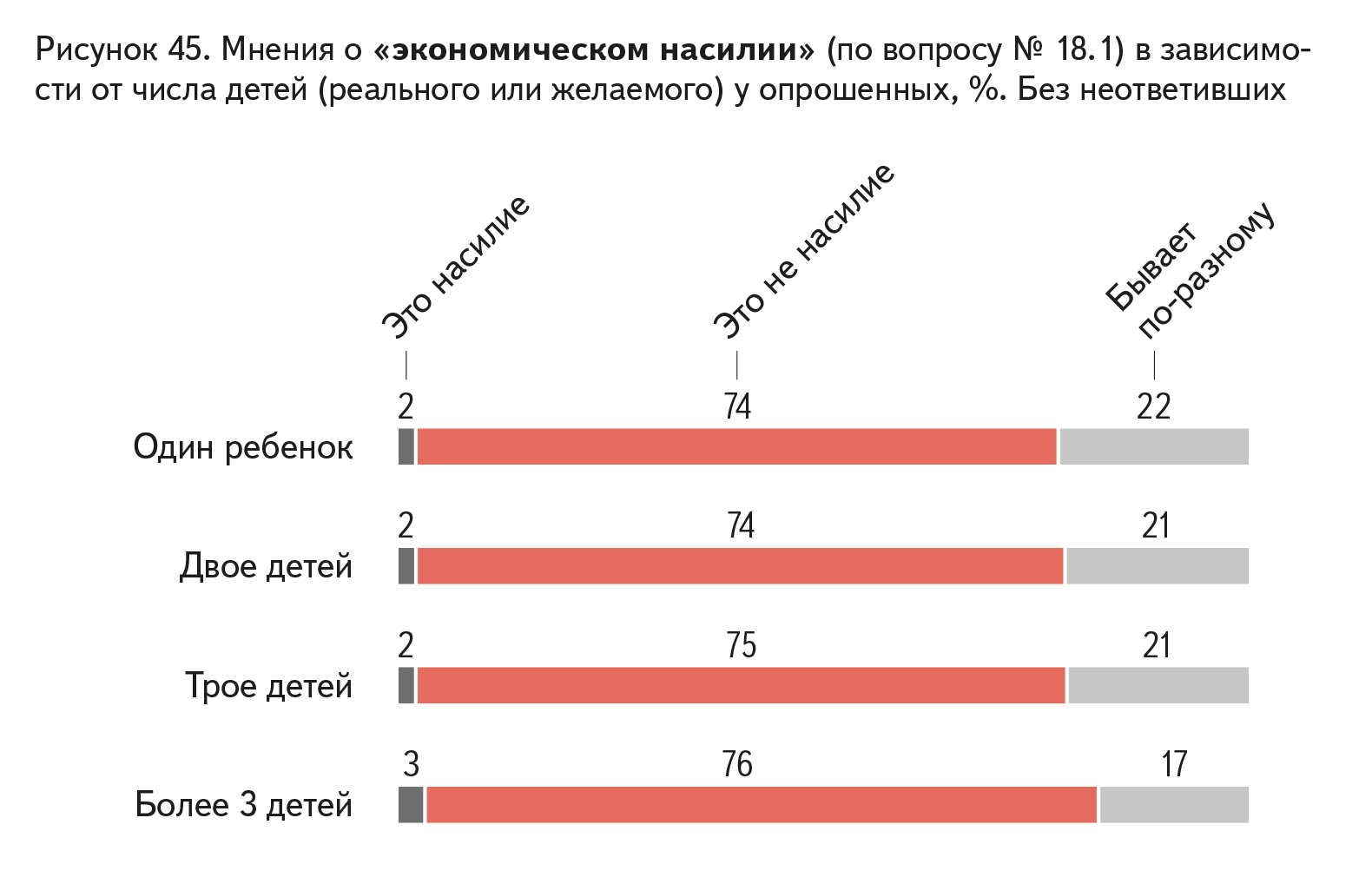

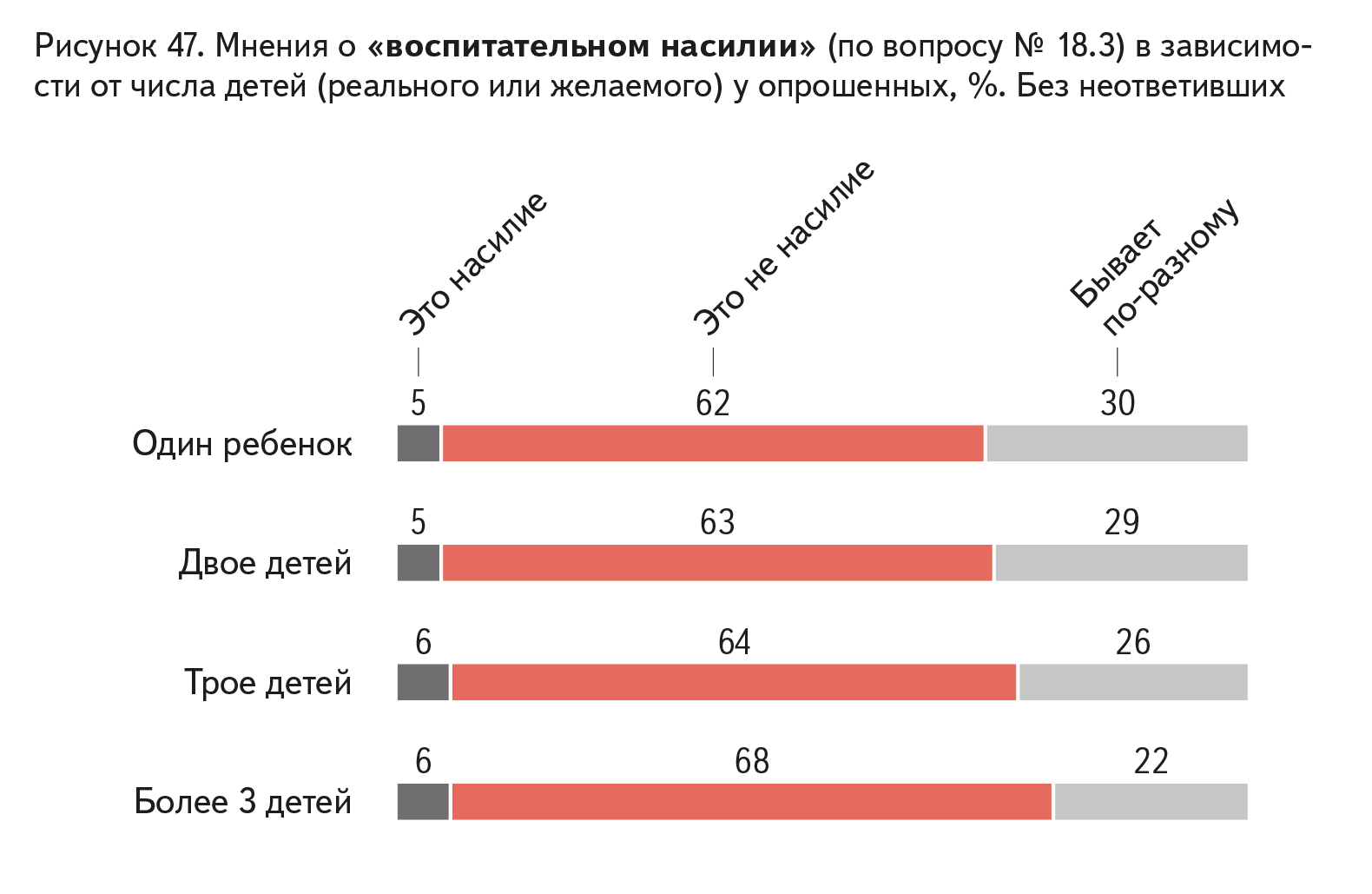

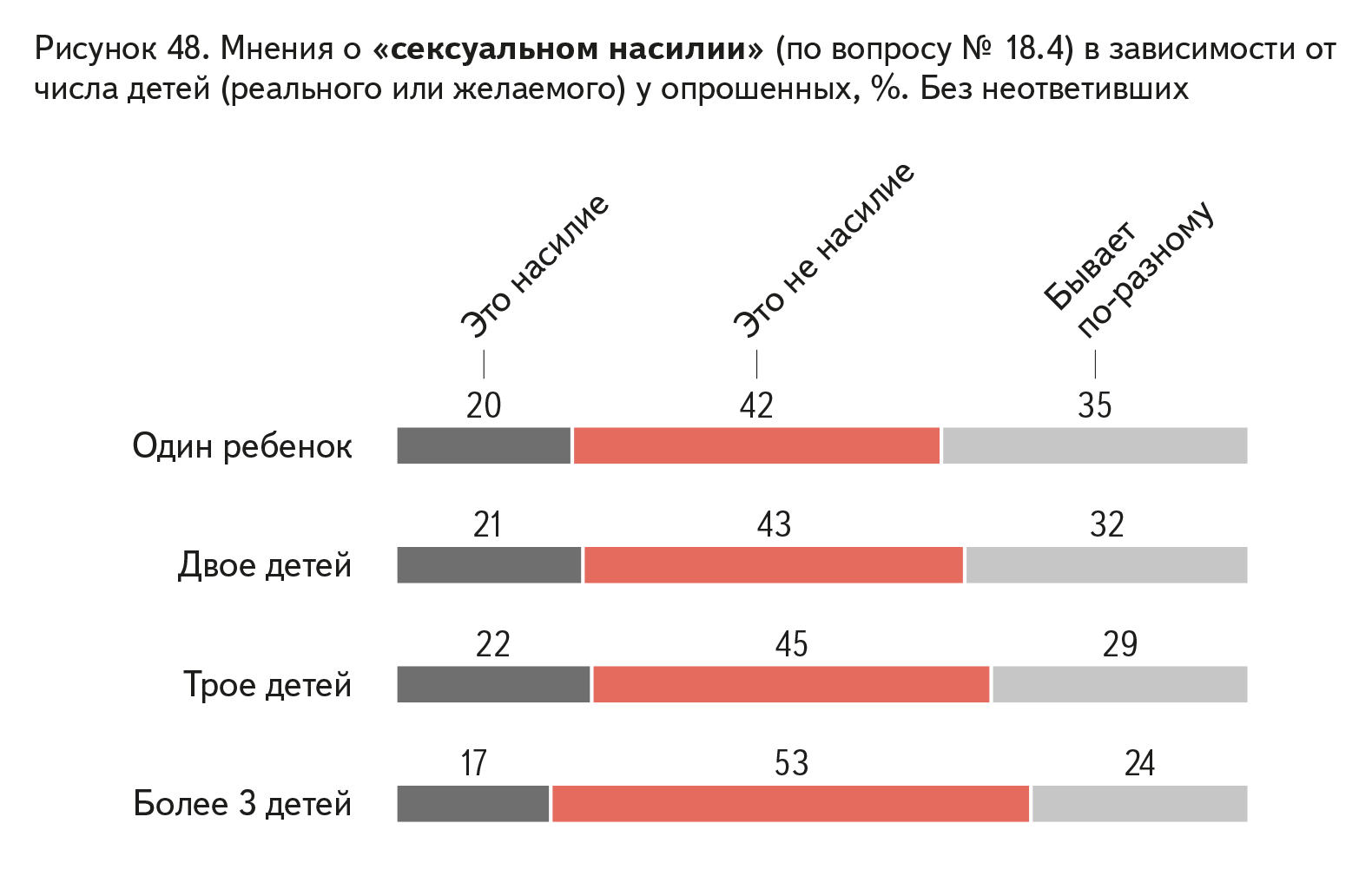

Та же самая зависимость наблюдается и между мнениями о насилии и числом детей в семье респондента (рис. 45–48). Чем больше детей у человека, тем реже он склонен всё что попало воспринимать как насилие. А чем меньше детей — тем чаще он готов согласиться считать насилием любые намеки на него. Вероятно, механизм тут примерно такой: больше детей — больше различного жизненного опыта, больше ответственности и меньше «легкости в мыслях необыкновенной», поэтому готовность назначить «насилием» любой чих резко сокращается.

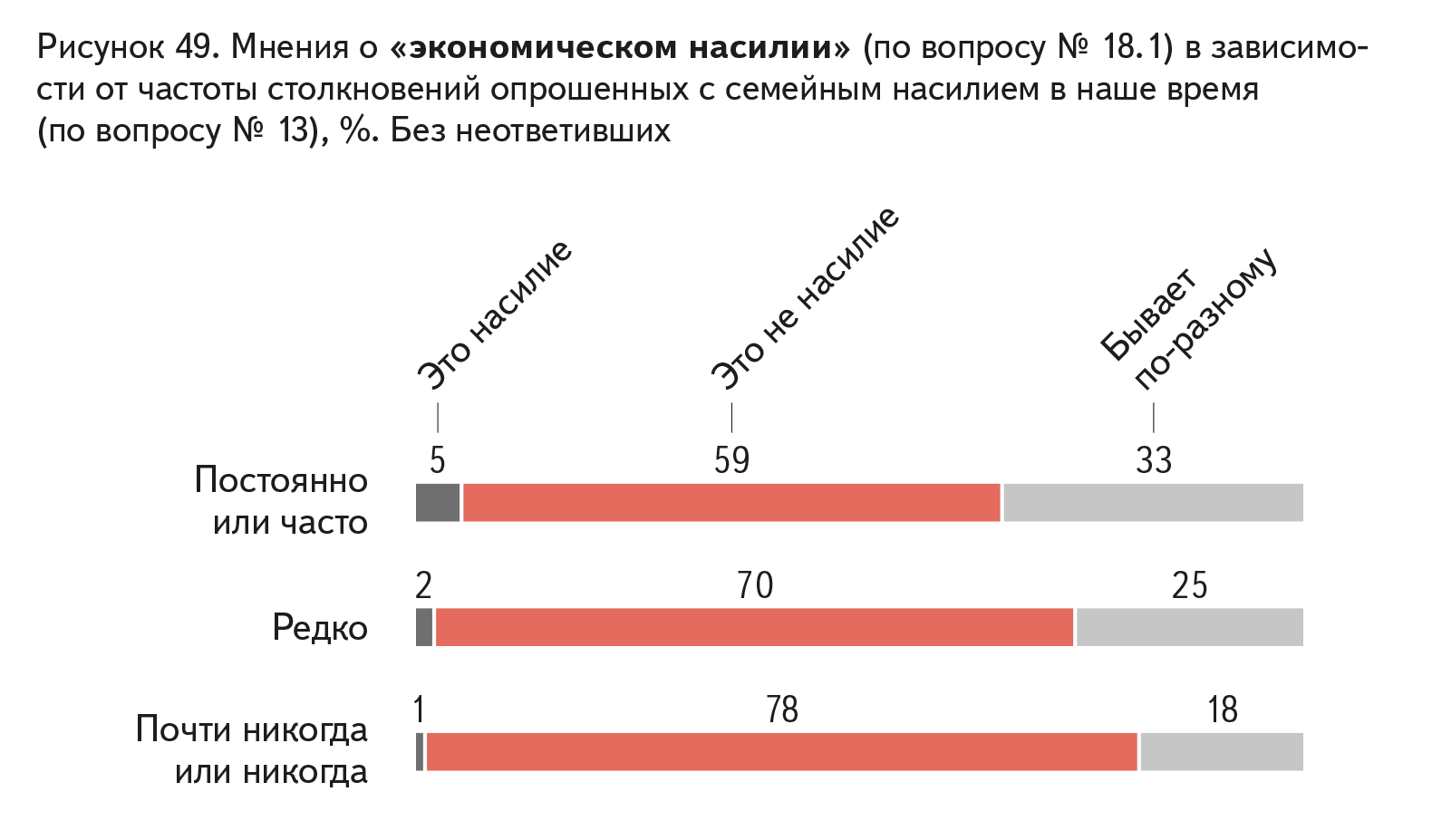

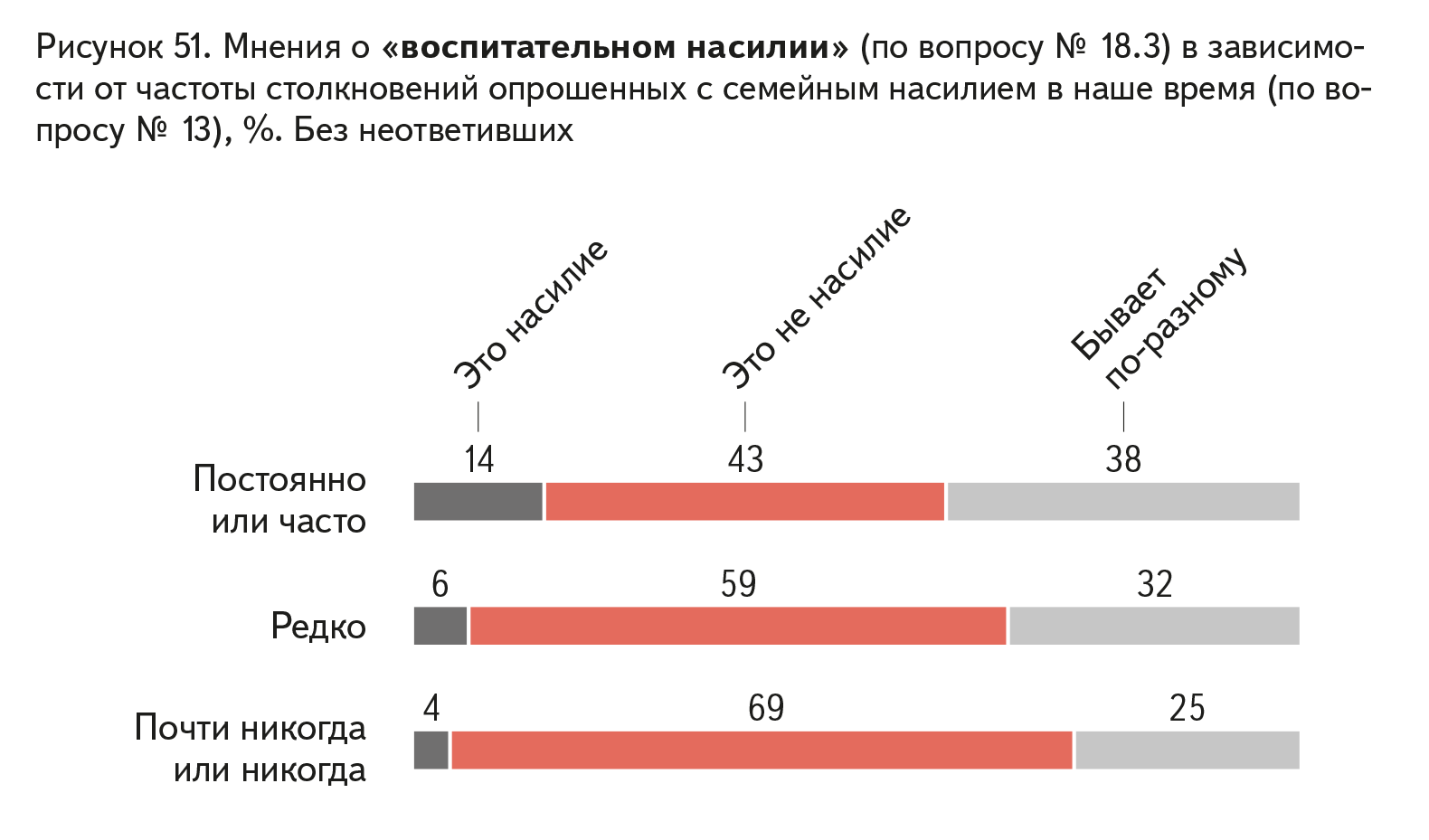

Зависимость представлений человека о насилии от того, насколько часто человек сталкивается с семейно-бытовым насилием в своей семье или в своем окружении (по вопросу № 13), с одной стороны, тривиальна, а с другой — весьма поучительна и полезна для понимания сложности обсуждаемой нами проблемы (рис. 49–52).

Тривиально то, что чем чаще человек сталкивается с домашним насилием в своей жизни или вокруг себя, тем более он этим вопросом обеспокоен и тем чаще поэтому он склонен оценивать любое поведение как насилие.

Поучительно же то, что если человек склонен видеть, как насилие, больший спектр поведения, чем другие люди, то он и «сталкиваться с насилием» будет гораздо чаще, чем другие. То есть это в некотором смысле замкнутый круг: во всем склонен видеть насилие — поэтому буду находить его на каждом шагу — значит, всякое поведение — это насилие — оказываюсь буквально окружен насилием, оно повсюду. Что в этой последовательности восприятий и оценок — курица, а что — яйцо, и что чему предшествует, предлагаю решить читателям.

В нашем исследовании выявилась и зависимость мнений о насилии от отношения к НКО как потенциальному участнику его профилактики (рис. 53–56). Если человек за НКО — он чаще считает различное поведение насилием, если против НКО — реже. В данном случае тоже не вполне понятно, что причина, а что следствие, но связь между этими факторами, очевидно, имеет место.

Тот же замкнутый круг и та же мутная диалектика курицы с яйцом видна и в целом во всех вопросах, касающихся попытки измерить, что же люди понимают под насилием и каким образом это их понимание сказывается на восприятии ими конкретного поведения других людей в реальной жизни. И в целом понятно, что изменение или усиление любого звена цепи неминуемо раскручивает эту спираль «насилия» в описанном замкнутом круге. Причем не важно, в каком звене произошло изменение: может, насилия вокруг стало больше, а может, обсуждения насилия в СМИ стало больше, а может, кто-то проталкивает некий закон в пользу «социально-ориентированных» НКО, и поэтому из каждого утюга выглядывают клоуны и клоунессы с нарисованными фингалами под глазами и порезами на разных частях тела. Во всех этих случаях результат будет один и тот же: всё больше действий (или бездействия) общество станет именовать «насилием», чувствительность к «насилию» повысится, поэтому «насилия» станет больше, что повлечет за собой еще большее расширение понимания насилия, чувствительность к «насилию» еще возрастет… В общем, на колу мочало, начинай сначала.

Все эти рассуждения — не к тому, что надо замалчивать случаи насилия, или не надо обсуждать насилие в СМИ и т. д. Они просто для понимания, что в человеческом обществе ничто не бывает бесплатно. Например, благородно хочешь искоренить насилие, поэтому начинаешь его обсуждать на всех углах и даже платишь из собственного кармана за соответствующую информационно-пропагандистскую кампанию… А насилия становится только больше. Человеческое общество — слишком сложная система, чтобы пытаться решить его проблемы (даже из благородных побуждений!) с наскока — это всегда кончается печально.

Такой хоккей нам не нужен!

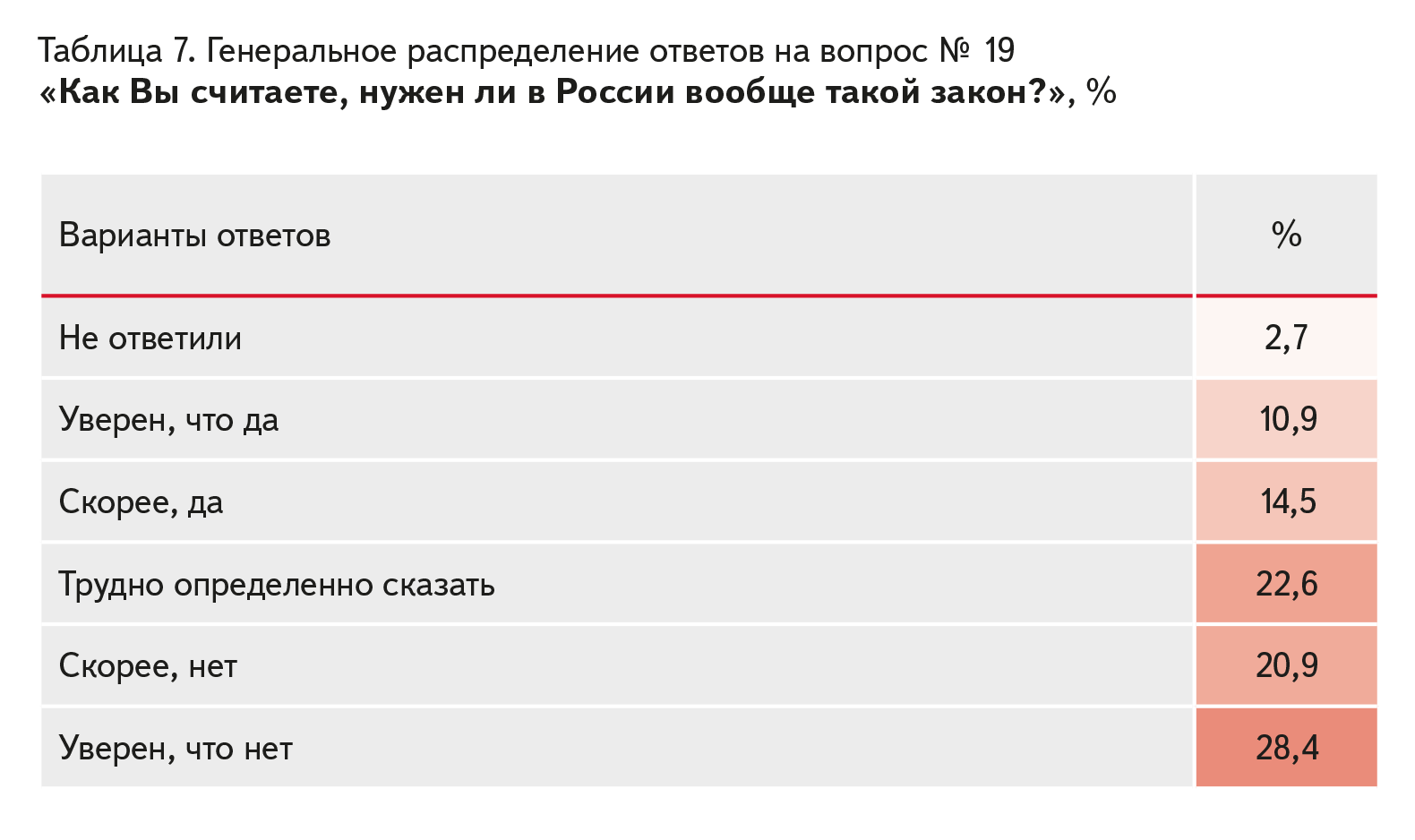

Перейдем к последнему вопросу — о том, нужен ли, с точки зрения граждан в России, закон, подобный активно продвигаемому законопроекту «о профилактике семейно-бытового насилия». Мы уже приводили основной результат по данному вопросу (табл. 7).

Как легко видеть, практически половина опрошенных (49,3%) считает, такой закон нам, России, не нужен. А что такой закон нужен, считает только четверть респондентов (25,4%), то есть почти в два раза меньше. И еще столько же граждан (25,3%) не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Если бы мы жили в государстве по-настоящему демократическом, в котором народ решает, что ему надо, а что нет, а законодатели бы только оформляли и исполняли волю народа, то на этом обсуждение уже поднадоевшего нам законопроекта можно было бы и закончить. Но… мы живем в другом государстве. Поэтому обсудим, от чего зависит мнение граждан о том, нужен нам этот пресловутый закон или нет.

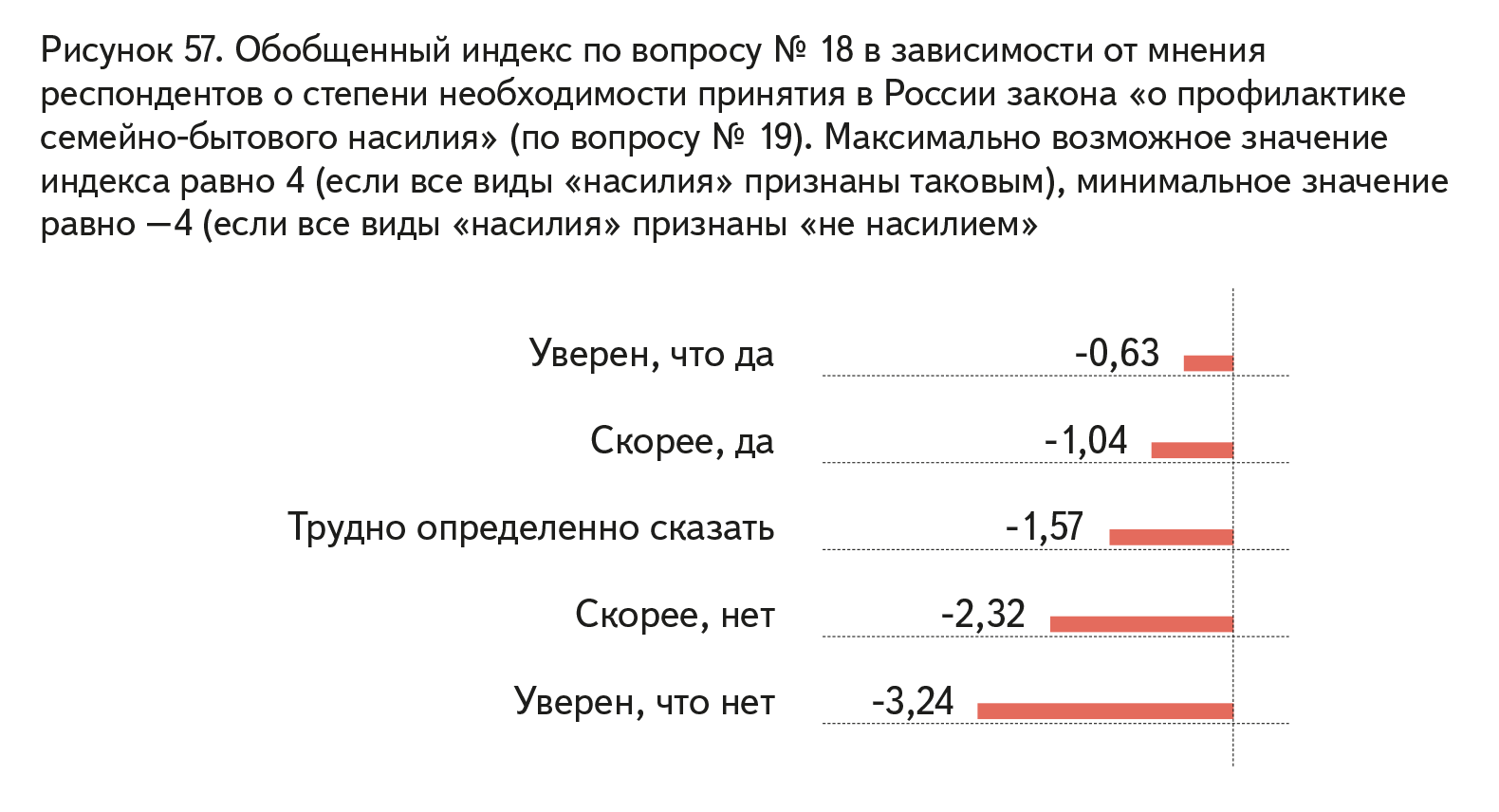

Главное, от чего зависит мнение людей о нужности и своевременности законопроекта, — это их, так сказать, чувствительность к насилию и представления о том, что есть насилие, а что таковым не является. На рис. 57 представлены средние значения обобщенного индекса по вопросу № 18. Индекс считался таким образом: по вопросам 18.1–18.4 для каждого человека считался суммарный показатель: если респондент признавал что-то насилием, требующим общественного внимания, то он получал +1, если не признавал насилием, получал –1, если сомневался или не отвечал, — 0. Затем все оценки по каждому человеку суммировались. Таким образом у каждого респондента получался обобщенный показатель по вопросу № 18, который, как понятно, теоретически мог оказаться в диапазоне от –4 до +4. А затем эти индексы усреднялись в разных группах респондентов.

Каждый может убедиться, глядя на рис. 57, что мнения о нужности в России закона о семейно-бытовом насилии находятся в строгой зависимости от того, как человек понимает насилие. Чем более он чувствителен к насилию (то есть склонен большее число видов поведения считать насилием), тем с большей вероятностью он будет считать, что закон нужен. Чем менее человек чувствителен к насилию (то есть не согласен назначать насилием всё подряд), тем с большей вероятностью он будет считать, что закон не нужен.

Поскольку большинство респондентов (а значит, и большинство граждан России) к тем «видам насилия», о которых пекутся его авторы и лоббисты, оказались не очень чувствительны (обращаем внимание на то, что во всех группах респондентов значение индекса — отрицательное), то и закон представляется гражданам России ненужным.

Вот, собственно, и всё, что следует знать об отношении граждан России к законопроекту «о профилактике семейно-бытового насилия». Как говорится, тут и сказочке конец, а кто слушал — молодец.