Сказав, что изложенного мною материала о преследованиях евреев эллинизаторами достаточно для понимания существа дела, я тут же сам одернул себя и спросил: «А что такое понимание существа дела? Какое понимание существа дела необходимо при проведении замысленного тобою исследования? Это же определяется предлагаемым методом. Ну и каков же метод?»

Необходимость ответить на этот вопрос требует очередного развернутого методологического отступления, завершив которое, я вернусь к теме связи Спарты и определенных частей народа Израиля.

Но перед тем как двинуться дальше, присядем и поговорим о том, чем мы руководствуемся при нашем странном — эвристическом, «лабиринтном» — движении в поисках правды о гуманизме, его истоках, его природе, его судьбе.

Если ты всерьез вознамерился ответить на нынешний вызов дегуманизации, то нельзя ограничиваться обычным анализом тех древних социокультурных процессов, которые породили нынешнее крайне плачевное состояние европейского (а значит, и мирового) гуманизма. Говоря о том, что таким анализом нельзя ограничиться, я никоим образом не хочу сказать, что таким анализом можно пренебрегать.

Аналитика древних социокультурных процессов — необходимое, но недостаточное условие проникновения в сокровенную суть того, что мы называем нынешней дегуманизацией и что на самом деле является лишь одним из проявлений дегуманизации очень и очень древней.

Если не осуществить полномасштабного аналитического рассмотрения древних и очень мрачных процессов дегуманизации, то заведомо ни в чем не разберешься. Поэтому начинать приходится с такой аналитики. И это при том, что аналитика древних процессов, которые носят не просто религиозный, а магический характер, по определению не может быть только рациональной. Потому что рациональным образом можно только скользить по поверхности иррациональных социокультурных процессов древности. Рациональный метод исследования в этом случае входит в глубокое противоречие с фундаментальной иррациональностью предмета исследования. А такое противоречие, если его тем или иным образом не преодолеть, станет непреодолимым препятствием на пути твоего желания проникнуть в глубину того, что является предметом твоего исследования.

Наиболее рациональным образом прошлое исследуют историки. Но даже они используют рациональный метод лишь в определенной степени. Нет и не может быть полноценного исторического исследования без глубокого погружения в ту историю, которую ты поначалу хочешь разумным образом рассмотреть. Начав с такого рассмотрения, все настоящие историки затем начинают осуществлять погружение в предмет своего исследования. И в ходе такого погружения всё более отказываются от чистой рациональности.

Причем очень часто они делают это не явным образом, а, так сказать, по факту. Академик Тарле, которого я в данном исследовании уже обсуждал, был твердо уверен, что он одинаково рационально рассматривает биографии Наполеона, Талейрана и Фуше. На самом деле при написании книги о Наполеоне Тарле влюблялся в Наполеона, и эта влюбленность порождала его крайне негативное отношение к Талейрану и Фуше как предателям Наполеона. Потом Тарле влюблялся в Фуше, и тень этой влюбленности падала на его любовь к Наполеону и ненависть к Талейрану. А потом Тарле влюблялся в Талейрана. И если сопоставить с помощью того самого чисто рационального метода, о своей верности которому говорит Тарле, описание одной и той же фигуры в трех разных биографиях, то выяснится, что эти три описания вопиющим образом не совпадают. А значит, по факту приходится признать, что даже столь рациональный историк, как Тарле, лишь говорит о своей верности чисто рациональному методу. Тарле, кстати, нигде отдельно о такой верности не говорит. Он просто ведет себя, как человек эпохи беспредельной веры в рациональность как таковую.

Эпоха эта давным-давно закончилась. А еще до того, как она закончилась, было сказано очень много по поводу того, что чистая рациональность пасует перед очень и очень многим. Это, как выяснилось, касается даже естественных наук, а уж гуманитарных тем более. История является наукой постольку, поскольку она опирается на безусловные факты, они же — архивные материалы. Но безусловность фактов, на которые опирается история, имеет свои, если можно так сказать, «допуски». Историк говорит вам о том, что в такой-то древней рукописи безусловно написано то-то и то-то. Но эту рукопись кто-то писал. И тот, кто ее писал, совершенно не обязательно был объективен. Даже более того — если речь идет о древней эпохе, то автор рукописи просто не может быть объективным. Он заведомо не частное лицо, поскольку полноценно частных лиц в древности не существовало. Существуют ли такие полноценно частные лица сегодня — отдельный вопрос, но в древности-то их уж точно не существовало.

Монах, который писал рукопись, не был частным лицом. Древний дохристианский историк — тем более. И все эти люди древности — христиане или язычники — были людьми верующими.

То есть — с точки зрения так называемой чистой рациональности — людьми глубоко иррациональными. Ну и как же тогда они могли создать совсем уж объективное, то есть абсолютно рациональное описание чего бы то ни было? Они не только побоялись бы сочинить подобное описание, они не только не могли бы сделать этого по причинам внешнего диктата (им кто-то эти описания заказывал). Они еще и внутренне были неспособны к чему-то подобному. Они верили в тех или иных богов, в их чудесное вмешательство и так далее.

И как вы тогда можете получить чистую историческую объективность, она же абсолютная рациональность? Вы начнете расковыривать древние материалы и извлекать из них кусочки иррациональности? А кто вам сказал, что эта самая иррациональность существует в древних материалах в виде изолированных кусочков? Она пронизывает всё написанное! Вы начнете это изгонять или испарять? Что ж, есть желающие заниматься подобным. Это занятие называется элиминированием, от латинского слово elimino — выношу за скобки, изгоняю.

Но, во-первых, даже самые ревностные поклонники данного занятия признают, что оно может дать лишь относительные результаты, да и то при очень умелом (а значит, не до конца рациональном) его использовании.

А во-вторых, рациональность, которая занимается изгнанием иррационального (или постороннего), сама превращается в нечто не до конца рациональное. В некую церковь рациональности, изгоняющую из того, что ей подведомственно, бесов иррациональности. Изгнание бесов — это рациональная процедура?

А теперь обсудим нечто, на порядок более сложное, чем история. И претендующее, как и история, на статус научности. Это нечто — религиоведение. У людей, занимающихся искусством (я, кстати, один из них, потому что моей основной профессией была, есть и будет театральная режиссура), есть пренебрежительное отношение ко всем дисциплинам, в которых это искусство научным образом изучается. Одно из проявлений такого пренебрежения (мною разделяемого лишь отчасти) — превращение слова «вЕдение» в слово «Едение». Пренебрегающий представитель того или иного искусства называет театроведов — театроедами, киноведов — киноедами, литературоведов — литературоедами и так далее. И это при том, что само слово «ведение» не содержит в себе ничего, адресующего к чистой рациональности.

Ведать — это значит по-жречески постигать, не так ли?

Но если искусствоведение сомнительно лишь отчасти, то религиоведение представляет собой нечто еще более сомнительное. Тот или иной религиовед начинает описывать религию. А жрец этой религии, то бишь священник, спрашивает: «У того, кто описывает, есть религиозная практика? Он с феноменами, которые описывает, встречался по-настоящему? Ах, не встречался! Ну так и что он описывает? Чужие описания?»

Это касается любого религиоведения. И это еще более справедливо для так называемого сравнительного религиоведения, которым много лет и достаточно настойчиво занимаюсь и я сам, и мои соратники.

Но в том-то и дело, что мы считаем недопустимым отрыв данного занятия от практик, лежащих в основе тех или иных религий. Без освоения этих практик нет и не может быть понимания существа той или иной религии. Но что значит освоение практик вне интеграции в те институты, где эти практики реализуются? Это по определению вещь более чем проблематичная. Да и соединение тех или иных духовных практик с исследовательскими процедурами — опять же проблематично. И что же можно положить в основу подобного?

В основу можно положить только глубокое вживание, оно же погружение, в ту или иную стихию духовности, реализующую себя как доктринально, то есть умственно, так и литургийно, то есть чувственно.

И здесь я возвращаюсь к своей режиссерской профессии. Если можно глубоко вжиться в образ, а в него уж точно можно вжиться очень и очень глубоко, это доказано на тысячелетней практике существования мирового театра, то можно вжиться и во что-то другое, менее предназначенное для такого вживания. Вживаются ли ученые в то, что для этого вживания, казалось бы, не слишком пригодно? Вживался ли Нильс Бор в атом?

Один мой знакомый, талантливый геолог, ныне уже покинувший этот мир (он заболел в относительно молодом возрасте и очень быстро угас), рисовал при мне геологическую карту. Рисуя, он бормотал: «Кто ты? Ты разлом! Я знаю, что ты от меня прячешься, но сейчас я тебя ухвачу за хвост... Ах, ты еще и кусаешься?»

Ученый не был психически неустойчивым человеком, он, напротив, обладал колоссальной устойчивостью психики и предельным жизненным оптимизмом. И он не шутил. Он этот разлом искал много ночей подряд с предельной настойчивостью — от успеха этого поиска зависела судьба экспедиции, которой руководил этот ученый, поскольку только в разломе могло находиться рудное месторождение, для открытия которого была собрана экспедиция.

Поскольку я не только режиссер, но и кандидат физико-математических наук, ушедший в режиссуру тогда, когда у меня уже была написана докторская (я написал ее до тридцати лет), то могу сказать по опыту, что подобным же образом крайне одаренные и вполне психически устойчивые математики (при том, что психически устойчивый математик — гораздо большая редкость, чем психически устойчивый актер) общаются так со своими формулами, а физики с элементарными частицами, которые исследуют.

Почему же в этом случае надо исключить возможность такого же вживания в религиозные переживания, религиозные системы, религиозные конфликты и так далее? В средневековом театре существовали нереалистические жанры, предполагавшие вживание в образы:

- Смерти;

- Нравственности;

- Порока;

- тех или иных ангелов;

- тех или иных демонов;

- Святого Духа и иных духовных сущностей.

А как без такого вживания можно играть шекспировского «Макбета», где чуть ли не главными персонажами являются ведьмы? Или «Фауста» Гёте? Или драматические поэмы Александра Блока? Или произведения Мориса Метерлинка?

Любое вживание предполагает несколько процедур, каждая из которых не является, конечно же, до конца рациональной. Но при этом все процедуры вполне совместимы с интенсивной работой ума, не пытающегося расторгнуть свои отношения с эмоциями, то есть не превращающегося в чистое рацио. По мне, так это чистое рацио и недостижимо, и чревато — в случае даже относительной достижимости — одной из модификаций безумия.

Ваше чистое рацио следит за своей работой? Следит. А кто следит за следящим?

Несколько слов о процедурах, позволяющих осуществлять вживание, а значит, и не до конца рациональное, но вполне при этом полноценное исследование религиозных и иных форм духовной жизни.

Первая из таких процедур — глубокая продуктивная концентрация на том, во что ты хочешь проникнуть, на том, во что ты хочешь глубоко погрузиться. Такая длительная концентрация порождает в человеческой психике, исследующей нечто (сознательно не называю такую психику разумом), особую чуткость к тому, на чем ты концентрируешься. Эту чуткость можно назвать (сознательно использую научную терминологию) направленностью рефлекторной системы, временным господством над психикой именно этой, созданной с помощью концентрации, рефлекторной системы. Такую систему называют доминантой.

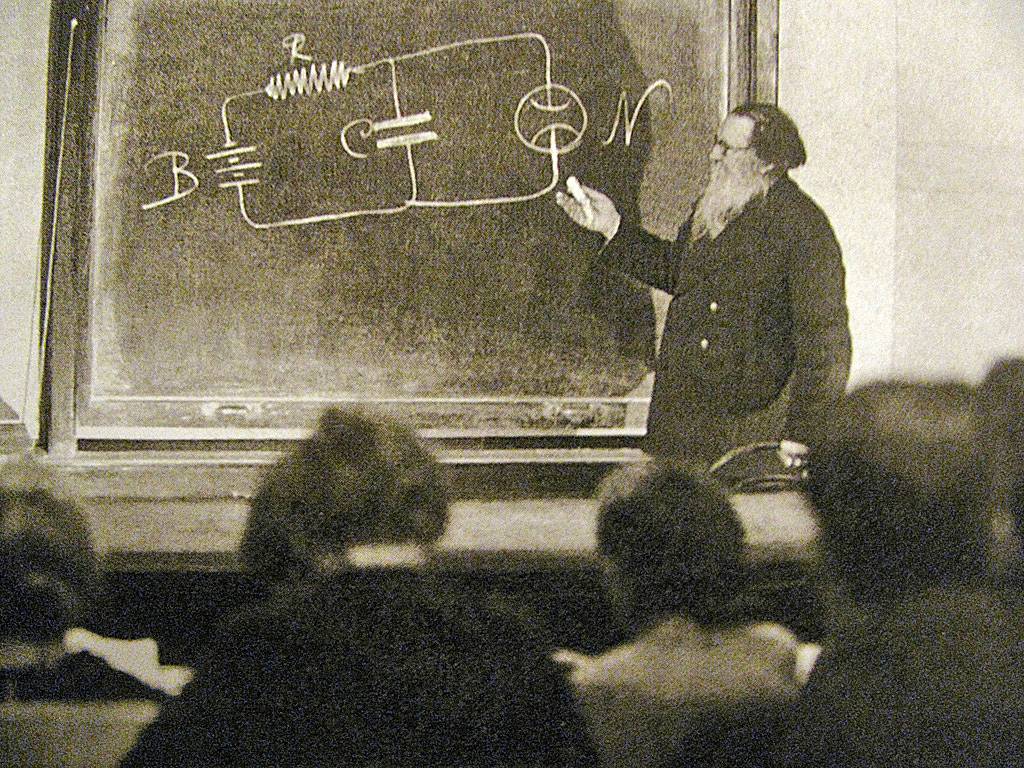

Создатель учения о доминанте — русский и советский физиолог, академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942). Алексей Алексеевич — потомок древнего рода князей Ухтомских. Этот род был одним из немногих уцелевших родов, ведущих свое происхождение аж от самого Рюрика. Такие роды в Российской империи назывались Рюриковичами. Романовы, по понятным причинам, не любили Рюриковичей. Ухтомский учился в Нижегородском кадетском корпусе. Но, в отличие от многих других кадетов, уже на этом этапе жизни проявил страстную любовь к наукам. Причем не только естественным (здесь его наставником был будущий директор Горного института, видный русский математик И. П. Долбня, которого Ухтомский называл учителем мысли), но и гуманитарным. Ухтомский страстно увлекался философией, психологией, этикой. К восемнадцати годам он был уже полноценным знатоком и древней философии, и философии Средних веков, и того, что можно назвать последним писком тогдашней философской моды. Казалось бы, какое отношение может иметь столь образованный человек начала ХХ века, человек эпохи глубокого кризиса веры, к немодной в Российской империи духовной деятельности?

Между тем после кадетского училища Ухтомский поступает на словесное отделение Московской духовной академии. По случайности или по воле судьбы Ухтомский какое-то время тесно соприкасается с теми, кого именуют умалишенными (он почему-то живет, именно просто живет на территории Ярославской психлечебницы). Диссертацию Ухтомский защищает на тему «Космологическое доказательство Бытия Божия». Ухтомский доказывает в диссертации, что данные науки не исключают возможность Бытия Божия. И уже на этапе защиты диссертации осознает необходимость как-то сопрягать эту самую возможность Бытия Божия с данными современной ему физиологии высшей нервной деятельности, физиологии поведения и так далее.

Ухтомский, защитив диссертацию по богословию, переходит в старообрядчество и тем самым закрывает себе возможность духовной карьеры в Российской империи. Но Ухтомский, окончив Духовную академию, закрывает себе и возможность естественнонаучной карьеры: по законам Российской империи, выпускники Духовной академии и семинарии не имели права поступать на естественнонаучные отделения университета.

Ухтомский поступает вольнослушателем на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Там он овладевает древнееврейским языком. И с этого факультета переводится на физико-математический (поступать на этот факультет выпускникам духовных учебных заведений было нельзя, а перевестись на него с другого факультета было можно).

На факультете Ухтомский начинает заниматься физиологией. В 1911 году он формулирует принцип доминанты.

В начальный период советской власти Ухтомский как дворянин и лицо, имеющее отношение к духовному поприщу, подвергался не очень крупным преследованиям. К 1921 году этот период преследований заканчивается. Ухтомский выходит с Лубянки полностью реабилитированным. Ему даже возвращается помещичий дом.

В 1935 году Ухтомский становится директором основанного им самим Института физиологии, его деятельность всячески поддерживает советская власть. Ухтомский становится лауреатом Ленинской премии и академиком.

Одновременно Ухтомский — вот он, парадокс советской эпохи — является и старостой в старообрядческой Единоверческой церкви, и активным церковным деятелем, работающим в сфере воссоединения Русской Православной Церкви со старообрядцами. Время от времени Ухтомскому предъявляются претензии по этой части — но тут же претензии снимаются. Ухтомский знал семь языков. Он был не только богословом, философом, но и живописцем, иконописцем, скрипачом, архитектором.

Ухтомский остался в блокадном Ленинграде, участвовал в организации работы ученых на нужды обороны, работал по актуальной военной психологической тематике. Он умер в осажденном Ленинграде в августе 1942 года.

Ну и что скажет ревнитель чистого рационализма, ознакомившись с такой биографией? Он заявит, что Ухтомский не ученый, ибо слишком погружен в религиоведение? Что широта интересов Ухтомского несовместима с глубиной научного рационального поиска?

Любой, кто не зациклен на чистом рационализме, понимает, что сама фигура Ухтомского является живым упреком этому самому чистому рационализму. А также ярким доказательством возможности научных — и именно научных — альтернатив рационалистическому безумию, которое я здесь обсуждаю потому, что в очередной раз настала пора поговорить не об обсуждаемых древних религиозных процессах, конфликтах и хитросплетениях, а о методе, с помощью которого только и можно изучать такой коварный материал. Который, конечно же, не может изучаться с помощью метода, основанного на чистой рациональности. Но значит ли это, что он не может изучаться вообще?

Теория Ухтомского имеет прямое отношение к тому, с помощью какого метода этот материал можно исследовать. Да и сам Ухтомский, по-видимому, оттачивал метод именно на исследовании очень коварного духовного материала, который иными методами исследовать нельзя.

Что же представляет собой учение Ухтомского о доминанте?

Согласно этому учению, на определенном этапе времени и в связи с определенными обстоятельствами выполнение определенной функции может стать для живого существа (не обязательно человека) резко более важным, нежели выполнение других необходимых функций.

Известный пример — половое возбуждение у кошки, изолированной от самцов в период течки. Все другие потребности, кроме той, которая стала доминантной для кошки в связи с ее изоляцией от самцов на период течки, тормозятся. Кошка перестает реагировать на запах пищи, любые стимулы, адресованные к другим потребностям кошки, лишь активизируют доминантную в данный период потребность. Введение успокоительных препаратов не приводит к успокоению, не стирает эту половую доминанту в возбужденных нервных центрах данного существа.

То же самое происходит и в случае, если у более высокоорганизованного живого существа, то есть у человека, возникает более высокая доминирующая потребность, потребность в разрешении определенной мысли. Тогда все остальные потребности гасятся, становятся маловажными. Ухтомский утверждает, что в этом случае «вновь приходящие волны возбуждения в центрах будут идти по направлению главенствующего сейчас очага возбуждения».

При этом Ухтомский настаивал на том, что такое состояние господства доминирующей потребности является не только свойством коры головного мозга. Что это общее свойство всей нервной системы. При этом Ухтомский делил доминанты на «низшие», такие, как у только описанной нами кошки, и «высшие». «Низшие» для Ухтомского носят физиологический характер, а «высшие» возникают в коре головного мозга и составляют физиологическую основу акта внимания и предметного мышления.

Предлагаю читателю вспомнить поэму Лермонтова «Мцыри», в которой сам герой поэмы описывает, как именно у него функционирует его специфическая высшая доминанта. Лермонтов берет эпиграфом для своей поэмы слова Ионафана из знакомой нам Первой Книги Царств: «Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю». Так звучит эпиграф у Лермонтова. Полный текст этого высказывания Ионафана таков: «Вкушая, вкусих мало меду, омочив конец жезла, иже в руце моей, и се аз умираю».

Ионафан, как мы помним, не умер по причине вкушения меда. Но он чуть было не умер. Его отец Саул запретил воинам вкушать пищу вплоть до определенного времени, а Ионафан оскоромился, натолкнувшись на мед, собранный дикими пчелами. Саул приказал казнить Ионафана, но народ Израиля заступился за своего героя. Интересно, что Лермонтов берет именно этот эпиграф для своего «Мцыри». И я не могу обойти это интересное обстоятельство в момент, когда адресуюсь к данной поэме в исследовании, где только обсуждал и Ионафана, и мед, и Первую Книгу Царств в целом.

И всё же в данном случае эпиграф из «Мцыри» — это своеобразная заметка на полях и не более. Намного важнее сам текст поэмы Лермонтова. Точнее, той его части, в которой описана доминанта.

Я знал одной лишь думы власть,

Одну — но пламенную страсть:

Она, как червь, во мне жила,

Изгрызла душу и сожгла.

Тут прямо описано то, что сотворяет с человеком его концентрация на том, что названо в начале не абы как, а (внимание!) властью думы.

Человек находится под властью думы, а не инстинкта! Он называет то, что в нем возникает, сначала именно властью думы и потом уже говорит, что эта власть думы была еще и пламенной страстью.

У геолога, которого я приводил в качестве примера, всеобъемлющей властью обладала дума о разломе. У физика — дума об атоме или кварке. У героя поэмы «Мцыри» — дума о родине. А у героя Достоевского?

В его романе «Братья Карамазовы» некий Ракитин, разговаривая с Алешей, пытается обнаружить корыстные мотивы в поведении Ивана, старшего брата Алеши. Ракитин говорит: «А этого брат твой Иван и ждет, тут он и в малине: и Катерину Ивановну приобретет, по которой сохнет, да и шестьдесят тысяч ее приданого тяпнет. ... И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все перед ним благоговеете? А он над вами же смеется: в малине, дескать, сижу и на ваш счет лакомствую».

Алеша отвечает Ракитину: «Ты Ивана не любишь. Иван не польстится на деньги».

Ракитин настаивает: «Быдто? А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и шестьдесят тысяч вещь прельстительная».

Алеша твердо стоит на своем: «Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет. ... Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить».

Ракитин упрекает Алешу, говоря, что тот украл эту фразу о великой мысли у старца Зосимы. Старец Зосима, конечно, говорит не о светском варианте доминантны (она же — «мысль великая», разрешение которой важнее всего на свете), а об иночестве: «Кто же из них способнее вознести мысль великую и пойти служить ей — уединенный ли богач или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? (имеется в виду инок — С.К.)».

Но, во-первых, даже если Алеша заимствовал эту мысль у Зосимы, речь идет о творческом заимствовании, поскольку Иван Карамазов никак не инок.

Во-вторых, для Зосимы взращивание доминанты (мысли великой) предполагает отсечение от тиранства вещей и привычек. То самое отсечение, которое Эрик Фромм называл важнейшей предпосылкой перехода человека от неподлинности (стремления иметь) к подлинности (состоянию, в котором место этого стремления иметь занимает стремление быть).

А в-третьих... В-третьих, для меня все эти примеры, невероятно важные сами по себе (если мысль о новом гуманизме, коммунизме, спасении Родины, ответе на вызов дегуманизации, спасении человечества от этой дегуманизации не становится доминантной, то грош ей цена), в данном случае являются только методологическими примерами. В рассматриваемой мною методологии, которую я предлагаю читателю, первой исследовательской процедурой является концентрация, порождающая у того, кто к ней способен, эту самую доминанту.

Вторая процедура — работа с доминантой. Эта работа подразделяется на умственную, эмоциональную и тотальную. Сначала ты думаешь о том, что стало для тебя главным, потом думы твои рождают пламенную страсть, сливаясь с нею воедино, а потом... Потом ты становишься тем, о чем ты думаешь и что ты переживаешь.

Исследование судеб гуманизма можно проводить только на основе этих интеллектуальных процедур, которые, как я только что показал, не будучи чисто рациональными, являются при этом стопроцентно исследовательскими, интеллектуальными и так далее. Только на их основе можно строить сравнительное религиоведение. Только на их основе можно проникать в образы и духовные системы. Только на их основе можно полноценно соотносить себя с судьбой гуманизма. Потому что только тогда судьба гуманизма становится твоей судьбой в полном смысле этого слова.

Оговорив всё это, я спрашиваю самого себя: с какой степенью подробности надо обсуждать те или иные трагические моменты древней истории вообще и древнееврейской истории, неразрывно связанной с христианством? Если речь идет о той степени подробности, которая не предполагает вживания в сюжеты, то можно ли при таком изложении говорить о глубоком вживании в то, что является предметом исследования?

Договорившись с читателем о том, что такое вживание необходимо, коль скоро мы исследуем столь коварный предмет, как религиозный и пострелигиозный гуманизм, я получаю право на иное, избыточное в рамках другого метода, цитирование древних источников. Одно дело — ознакомить с ними так, чтобы было понятно существо обсуждаемого вопроса. И другое дело — ознакомить так, чтобы можно было по-настоящему вжиться.

(Продолжение следует.)