Троянский конь культурной свободы. Часть X. Зачем ЦРУ был нужен музыкальный авангард?

Мы уже несколько раз обсуждали метафору В. Кандинского, уподоблявшего духовное развитие человечества движению остроконечного треугольника: на вершине находятся гении и провидцы человечества, которые неуклонно направляют его вперед и вверх, увлекая за собой остальные части, расположенные ниже. Мы говорили, что в советской культуре целостность такого треугольника, необходимость постоянного поддержания связи между его верхом и низом оказалась подорвана омещаниванием номенклатуры и ее опорой на культурный консерватизм. Официальные требования к культуре, объединенные под понятием «соцреализм», заключались в первую очередь в массовости и простоте, и в значительной степени пренебрегали более тонким и сложным «верхом». В послевоенный период это вызвало процесс быстрого обособления культурной элиты и наращивания ее двусмысленности.

В то же время на Западе, при поддержке недавно сформированного ЦРУ, был сделан противоположный выбор: принципиальное пренебрежение низом треугольника и ставка на самостоятельное, «свободное» развитие верха. В 1950 году была создана международная организация, тайно финансируемая ЦРУ — Конгресс за свободу культуры (КСК), — которая занялась системным воплощением в жизнь этого проекта.

Расчет полностью оправдался. Идеологема «культурной свободы», опирающаяся на концепцию антитоталитаризма, объединила европейских и американских интеллектуалов и культурных деятелей, углубила и закрепила их отрыв от основной части населения (особенно от рабочих движений) и одновременно резко усилила тенденцию к обособлению и двусмысленности культурных элит в СССР и Восточной Европе.

Поскольку культурную политику в послевоенном СССР мы обсуждали на примере музыки, в продолжение темы рассмотрим процессы, запущенные в те же годы в композиторском творчестве на Западе. На эту тему существует огромное количество работ, причем десятки из них специально посвящены идеологическим и политическим аспектам. Среди важных источников — книги Эми Бил «Новая музыка, новые союзники: Американская экспериментальная музыка в Западной Германии от „нулевого часа“ до воссоединения», Марка Кэрролла «Музыка и идеология в Европе холодной войны», Тоби Такера «Музыка после Гитлера. 1945–1955», Алекса Росса «Дальше — шум. Слушая XX век», публикации французского музыковеда Анн-Сильви Бартель-Кальве и др. Ввиду необыкновенного разнобразия и сложности музыкальных течений мы ограничимся лишь несколькими, наиболее характерными и важными для нашего ракурса моментами.

Главным средством поощрения и продвижения композиторского искусства в нужном направлении были радиостанции и фестивали. Причем радиостанции имели значение не только для собственно эфирной трансляции, но и в качестве материальной базы для творческой деятельности. Так, при радиостанциях были организованы важнейшие в истории музыки центры радикального экспериментаторства: Студия электронной музыки в Кельне (1951), Группа исследований по конкретной музыке в Париже (в зачатке существовала еще в сороковые годы, но оформилась в 1951 году) и Студия музыкальной фонологии в Милане (1955). Позже подобные студии появились в Стокгольме, Копенгагене, Хельсинки, Лондоне и других городах.

Новая глава в истории западной музыки, и, в частности, ее политической истории, началась непосредственно с момента победы над гитлеровской Германией, когда американские оккупационные власти (OMGUS) взялись за управление музыкальными делами в рамках программы «переориентации». То есть переформатирования менталитета немецкого народа для его освобождения от идеи культурного превосходства арийской расы и привития ему «демократических» ценностей. Занималось этим Управление информации при Штабе главного командования экспедиционных союзных войск под руководством бригадного генерала Роберта МакКлура. Кстати, в штабе МакКлура работал и Николай Набоков, которого мы неоднократно упоминали — композитор и один из ключевых деятелей КСК. Надо сказать, что среди советников по культуре в OMGUS числилось немало и других высокообразованных специалистов.

По музыкальной части работа Управления заключалась в распространении джаза и другой американской музыки, а также всей прочей музыки за исключением композиторов с нацистским прошлым (например, Рихарда Штрауса). При этом классическая музыка не немецкого происхождения должна была превалировать. Не поощрялись также и некоторые другие идеологически нежелательные явления, такие как немецкая песня левого и коммунистического содержания (Эйслер, Вольпе и др.). Но в целом репертуар звучащей музыки был очень широким. Много исполнялась классика и по мере возможности продвигалась запрещенная нацистами академическая модернистская музыка (Хиндемит, Шенберг и др.). С этой целью при поддержке американской военной администрации было создано несколько крупных фестивалей, в том числе важнейший центр радикального музыкального авангарда — Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте и связанный с ними фестиваль.

Об этом центре речь пойдет ниже. Теперь же отметим, что в первые послевоенные годы поощрение авангарда еще не имело четкой антисоветской подоплеки. Как отмечает Марк Кэрролл в книге «Музыка и идеология в Европе холодной войны», «Пропагандистский потенциал авангардной музыки был не сразу оценен на западной идеологической сцене, но как только он был осознан, его стали энергично использовать».

Интересно также, что американцы с самого начала осуществляли культурную политику в направлении разделения культурных сегментов и этажей. В частности, об этом пишет канадский музыковед Дэвид Монод (David Monod) в книге «Сведение счетов: немецкая музыка, денацификация и американцы» (Settling Scores: German Music, Denazification and the Americans): «Американцы, прибывшие из общества, в некоторых отношениях еще более сегрегированного в культурном смысле, чем немецкое, принимали как должное различие между высокой и низкой культурой». В массовом вещании классическая музыка была представлена в совершенно иное время дня и в ином формате, чем джаз и популярная музыка. Классика, с преобладанием еврейских и иностранных композиторов и исполнителей, шла в прайм-тайме, а остальное время было заполнено джазом и легкой музыкой. В отдельную категорию вскоре выделилось авангардное музыкальное творчество: «Решение, к которому пришли правительства, заключалось в разделении современного и популярного (имеется в виду общераспространенная классическая музыка. — Прим. ред.). Хотя все субсидируемые музыкальные организации продолжали исполнять некоторые незнакомые произведения, они стали всё более редкими в программах больших ансамблей. Современный и более сложный репертуар перешел к специализированным обществам, которые выживали исключительно за счет государственной поддержки».

Процессы, приведшие к осознанию западной элитой идеологической важности авангардного искусства в борьбе против коммунизма, мы разбирали на примере абстрактной живописи в 4-й и 5-й частях нашего цикла. В музыке всё шло по аналогичной схеме (с некоторыми поправками на специфику этого вида искусства). Новые течения сначала возникали сами собой в узких кругах творческой молодежи, не получавшей от этого никаких особых привилегий, а наоборот, испытывавшей серьезные трудности в плане профессионального признания и финансов. Затем культурно-политический истеблишмент начинал их раскрутку и идеологическую поддержку. Возникала аура элитности, появлялись широкие возможности и международные связи.

Одной из важнейших структур, созданных для разработки и насаждения идеологических установок в области культуры, был, как мы знаем, КСК. Его флагманским направлением в сфере искусства была абстрактная живопись, однако почетное место занимала и музыка. На этом направлении особо отличился Николай Набоков — композитор, интеллектуал и организатор с обширными связями в музыкальной среде. Кстати, он был не только генеральным секретарем КСК, но также генеральным секретарем музыкальной секции ЮНЕСКО (с 1952 по 1963 г.) и советником по культуре Вилли Брандта в бытность того бургомистром Западного Берлина.

В первые месяцы существования КСК среди его основателей шли острые споры о том, как именно должны были осуществляться поставленные задачи. И в этой борьбе победило ви́дение Набокова. Оно заключалось в ставке на работу исключительно по линии интеллектуальной элиты и высокой культуры, тогда как его внутренние оппоненты (Артур Кестлер, Ирвинг Браун и др.) хотели ориентироваться на массовую аудиторию и профсоюзы. Руководство ЦРУ по ряду причин предпочло Набокова, в результате чего он и стал главой международного секретариата в 1951 году.

Культурная политика Набокова была направлена на создание единой идеологической и институциональной платформы для североамериканской и европейской творческой элиты. Такая платформа «культурной свободы» самим фактом своего существования, демонстрацией широты взглядов, качества и многообразия произведений должна была развеять миф об «упадке и стерильности западной цивилизации» и служить убедительным аргументом против СССР, говорил Набоков на выступлении в Англо-американском пресс-клубе в феврале 1952 года.

Первым детищем Набокова, воплотившим в широком масштабе эту идею, стал фестиваль «Шедевры XX века» (L’Œuvre du XXe siècle — дословно «Творчество XX века»), прошедший в Париже с 30 апреля по 1 июня 1952 года. Это была также первая акция, на которой КСК во всеуслышание заявил о себе и своей «эстетике свободы». Еще один крупный музыкальный фестиваль аналогичного типа состоялся в 1954 году в Риме.

Парижский фестиваль начался с концерта, посвященного «всем жертвам угнетения». В последующие дни на нем прозвучала музыка более шестидесяти современных композиторов, а также Баха, Берлиоза, Малера, Дебюсси, Равеля, Скрябина, Рахманинова и др. Выбор произведений был тщательно продуман Набоковым. Особое внимание уделялось запрещенной и редко исполняемой в советском блоке музыке. В частности, была исполнена сюита из оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», которую в 1936 году разгромили в СССР за «формализм», и несколько сочинений Прокофьева, тоже попавшего в опалу после антиформалистической кампании 1948 года. Наряду с концертами прошла выставка живописи и скульптуры с участием нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA), а также несколько лекций и публичных дебатов. Стоит отметить, что при составлении программы Набоков категорически отказал Джорджу Баланчину показывать «Весну священную» Стравинского со сценографией Пикассо, поскольку «товарищ Пикассо» был известен своими прокоммунистическими заявлениями.

Набоковский фестиваль не оказал сиюминутного влияния на общественное мнение и политическую обстановку, но он задал долгосрочную концептуальную рамку для музыкальной политики. Эта рамка была достаточно широкой и великодушно предоставляла место и классике, и самому радикальному экспериментаторству. Как писал Набоков во вступительной статье специального выпуска журнала La Revue musicale, посвященного фестивалю, основной темой фестиваля была «свобода экспериментировать», свобода быть «эзотеричным или доступным».

Для экспериментаторства, тон которого был взвинченно конфронтационным, существовали другие платформы, такие как специализированные фестивали и студии при радиостанциях. Меккой в этой области стал Дармштадт с его Международными летними курсами новой музыки и фестивалем. К дармштадтскому центру была близка Кёльнская Студия электронной музыки.

Дармштадские курсы были основаны музыковедом и критиком Вольфгангом Штайнеке в 1946 году. Его аргументом перед американской оккупационной администрацией было то, что новый образовательный центр должен был знакомить молодежь с музыкой, запрещенной нацистами. Инициатива была поддержана и даже отчасти профинансирована американцами. Организаторы с самого начала позиционировали себя на переднем крае творческого фронта. Ко всему недостаточно новому и шокирующему в Дармшдадте установилось презрительное отношение. Даже Хиндемит оказался недостаточно современным. Творческим ориентиром сначала стал Шёнберг с его додекафонной техникой, а затем еще более радикальный представитель шёнберговской школы Антон фон Веберн.

Дармштадтская школа выдвинула целую плеяду композиторов, ставших иконами музыкального авангарда. Достаточно назвать имена Карлхайнца Штокхаузена (1928–2007), Пьера Булеза (1925–2016), Луиджи Ноно (1924–1990), Лучано Берио (1925–2003). Чуть позже к ним присоединился эмигрировавший в 1956 году из Венгрии Дьердь Лигети (1923–2006), который создал собственную технику сонористической микрополифонии, совершенно отличающуюся от сериализма дармштадтцев. Особняком стоит также Янис Ксенакис (1921–2001) — греческий композитор, участник вооруженного коммунистического сопротивления, бежавший во Францию. Он оппонировал дармштадтцам и предлагал иные, не менее новаторские методы композиции: архитектурно-графический подход, стохастическую композицию звуковыми массами и др.

К сожалению, масштабы нашего цикла статей не позволяют вдаваться в подробности музыкально-технического характера. Скажем лишь, что отправным пунктом для дармштадцев послужил двенадцатитоновый метод Шёнберга, в котором произведение сочиняется при помощи «серии» — предварительно составленной композитором фиксированной последовательности из двенадцати неповторяющихся звуков хроматической гаммы. Эту технику они развили, распространив данный принцип на все характеристики звука: длительность, громкость, характер атаки, тембр и даже пространственное положение. Такой метод композиции вошел в историю под названием тотального сериализма. При этом из музыки полностью и бесповоротно удалялись все традиционные категории: мелодия, гармония, метроритмическая регулярность, повторение и др. Технические новшества сочетались с левой риторикой («революция» композиционных средств, «эмансипация» параметров звука и т. п.) и наукообразностью аргументации, которая ассоциировались с идущим вовсю научно-техническим прогрессом. Понятие формализм, если его употреблять в искусствоведчески корректном смысле, в высшей степени соответствует как раз этому направлению.

Все эти нововведения были отнюдь не по нутру абсолютному большинству западных же композиторов, музыкантов и любителей музыки. Между новым авангардом и остальным музыкальным миром развернулась настоящая война, отголоски которой звучат и по сей день. Противники сериалистов называли их кликой и сектой фанатиков, и на то были основания. Молодые реформаторы были агрессивно нетерпимы ко всему, что напоминало музыку прошлого. Наиболее воинствующим среди них был француз Пьер Булез. Например, в статье «Возможно» (Eventuellement), напечатанной в упомянутом выше спецвыпуске La Revue musicale, посвященном парижскому фестивалю 1952 года, он заявил: «Любой музыкант, не прочувствовавший… необходимости двенадцатитонового языка — НЕ НУЖЕН. Ибо все его творчество находится ниже необходимости, предъявляемой его эпохой» (выделено в оригинале — Прим. ред.). Интересно, что Ксенакис в интервью 1991 года сравнивал сериалистов с фашистами, имея в виду их догматизм и диктаторское поведение.

Теперь сопоставим это с дискурсом КСК, обеспечивавшим общую идеологическую поддержку авангарда. Британский композитор и музыковед Хемфри Серл (Humphrey Searle) в апреле 1954 года писал в журнале Encounter: «В Дармштадте нет догм; студенты со всех стран могут свободно встречаться и обсуждать проблемы современной музыки в совершенно неформальной атмосфере». Под догмами тут, конечно, подразумевались технические и эстетические нормы академического музыкального образования — идеология свободы настаивала на праве молодых художников «делать что хотят», о чем не раз говорил и Набоков.

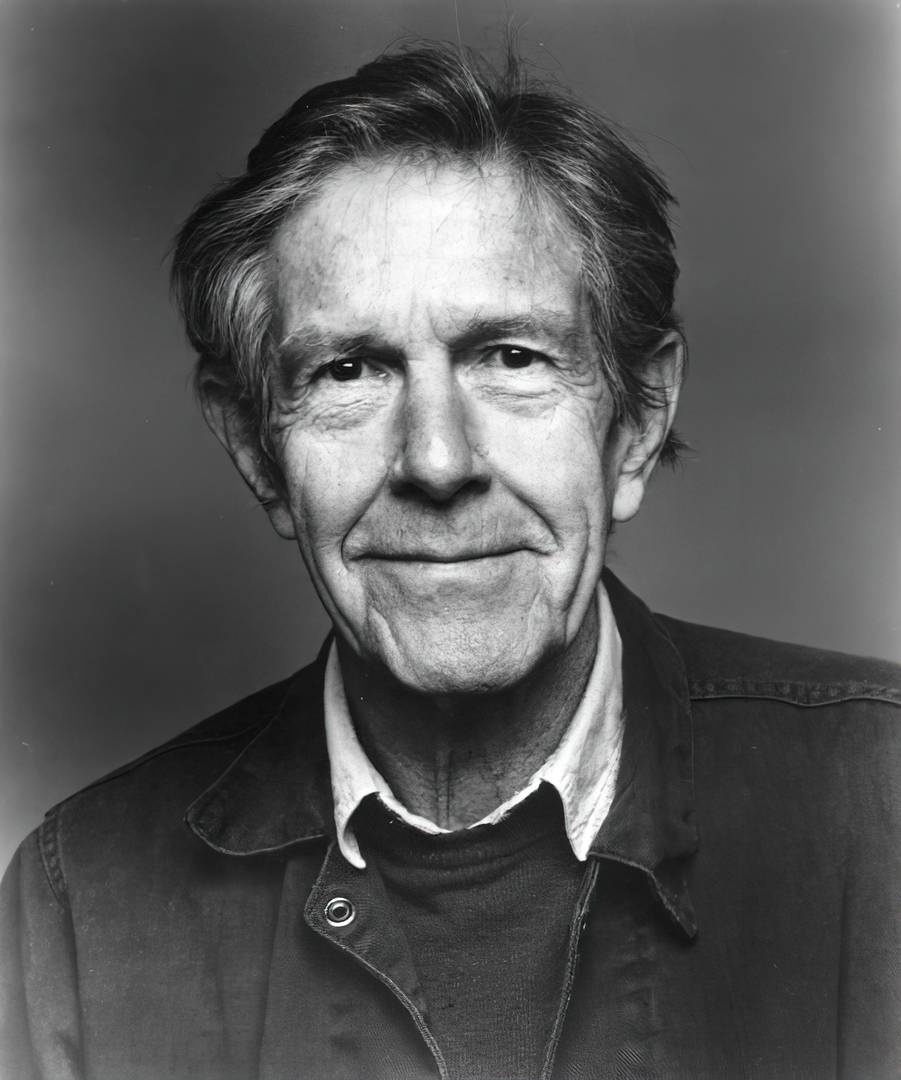

Другое крыло музыкального авангарда составила так называемая американская экспериментальная музыка, культовой фигурой которой стал Джон Кейдж (1912–1992). С европейским авангардом это направление сближали радикализм и отрицание тональности, однако американцы были гораздо более последовательными разрушителями традиций. Самым концептуально ярким произведением в этом отношении является знаменитая пьеса Кейджа «4'33''», в которой исполнителю предписывается ничего не играть в течение четырех минут и тридцати трех секунд.

273 секунды молчания (намек на –273 °C — температуру абсолютного нуля) символизируют полное отрицание привычного понимания музыки. В качестве музыки должен восприниматься внешний шум, наполняющий звуковое пространство во время «исполнения». В этом можно усмотреть и позицию, предвосхищающую экологизм, с леваческо-антибуржуазным отрицанием цивилизации как таковой, и признаки грядущего нью-эйджа — Кейдж сильно увлекался дзен-буддизмом.

Кейдж переворачивал вверх ногами даже сам сериализм, добиваясь похожего звукового результата путем случайного выбора звуков. Методы были самые необычные, например, использование гексаграмм «И цзин», или одновременное исполнение партий любыми инструментами в любых комбинациях (в Concert for Piano and Orchestra).

В 1950-е годы американскую экспериментальную музыку стали исполнять в европейских, в первую очередь немецких, авангардных фестивалях. В Дармштадте Кейдж появился в 1958 году, будучи уже хорошо известным на авангардной сцене. Историк и музыковед Эми С. Бил в своих работах показала, что в Европе кейджевское направление нашло гораздо более радушный прием, чем у себя на родине. Американские политики от культуры всячески поощряли экспорт своих бунтарей, но не слишком раскручивали их у себя дома. Можно предположить, что в отличие от абстрактной живописи, в музыке аналогичной направленности они видели мало пользы: в качестве коммерческого товара она никак не применима и престижные холлы ею тоже никак не украсить.

Европейские и американские авангардисты таким образом оказались в одной среде. Они спорили, взаимодействовали и критиковали друг друга, перенимали и перерабатывали определенные принципы. При этом сериалисты всё время пытались как-нибудь встроить в свое творчество леваческий дискурс свободы. Так, Штокхаузен в своем Klavierstück XI и в некоторых других сочинениях предписывал играть музыкальные построения в произвольной последовательности, хотя на практике это создавало только больше проблем исполнителям, принципиально не меняя художественного результата.

Таким образом, европейцы вместе с американцами воплощали как раз то, что было необходимо для демонстрации преимуществ идеологии свободы. Одновременно они стали классическим примером башни из слоновой кости — безбедно существующего сообщества, воплотившего идею автономии искусства в виде полного отрыва от остального человечества и конструирования причудливых предметов, совершенно непонятных непосвященным.

Не будем впадать в огульное отрицание всего, что было сделано музыкальным авангардом. В его актив можно записать хотя бы подчеркнутое пренебрежение коммерческой стороной — такая музыка, в отличие от изобразительного искусства, принципиально не приспособлена для извлечения прибыли; а также то, что он противодействовал превращению музыки в комфортный фон потребительского существования.

Кроме того, многими композиторами были созданы действительно выдающиеся произведения. Да, как правило, они крайне трудны для восприятия (хотя иногда и не так уж — вспомним хотя бы Лигети, музыка которого использована Стэнли Кубриком в «Космической одиссее 2001 года»). И дело даже не в трудности уследить за движением музыкальных построений, а в эстетических установках, совершенно отличающихся от классической музыки. Например, у Штокхаузена важно ясное восприятие общих контуров сложных звуковых «созвездий». У Ксенакиса же часто нужно уловить сходство звуковых масс с природными явлениями: хором цикад, движением облаков, даже химическими реакциями… Пространство для индивидуального развития тут широкое, хотя глубокое критическое понимание требует много времени, сосредоточенного слушания и размышлений.

Однако нас в данном случае больше интересует не индивидуальное развитие, а проблема общей судьбы искусства и культуры. В таком состоянии — самодовлеющем и оторванном от основной части общества — музыка может развиваться только при наличии материальной и идеологической поддержки институций, а также при наличии каких-то идеалов, связанных с целью движения, таких как прогресс и свобода. Но всё это стало разваливаться в девяностые годы, после того как задачи холодной войны были выполнены.

Музыкальный авангард, несмотря на его недостатки, на понижение его значения и на возникновение многих смешанных направлений, всё же задавал некоторую планку и оставался, хоть и оторванным, но «верхом». За прошедшие же 30 лет его роль скукожилась практически до состояния некоего остаточного гетто. Если кто-нибудь считает это преувеличением, то можно указать хотя бы на то, что в YouTube количество просмотров произведений современных крупных авангардных композиторов (таких как, например, Пьер Жодловски или Франческо Филидеи) исчисляется в среднем несколькими сотнями.

Выдающийся французский композитор Франсуа-Бернар Маш еще в 1991 году писал, что художественное музыкальное творчество любого рода «подвергается риску быть постепенно раздавленным» потоком коммерческой банальности. Что же сказать о сегодняшнем состоянии?

(Продолжение следует…)