В своем письме Боткину Белинский, называя Гегеля «Егором Федорычем», так отвергает то гегельянство, которому доселе яростно поклонялся: «Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы развития, — а споткнешься — падай — черт с тобою — таковский и был сукин сын… Благодарю покорно, Егор Федорыч, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моея. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».

Мысль Белинского носит одновременно и страстный до предела, и политически предельно ясный характер. Она состоит в том, что нельзя наслаждаться дарами прогресса в случае, если эти дары куплены страданиями обездоленных, если здание прогресса построено на их крови и костях. Белинский не принимает гегелевской веры в допустимость любых жертв в случае, если эти жертвы дают неким избранным, которые этих жертв не приносят и потому могут постигать истину, возможность продвинуться в этом постижении хоть немного вперед. Можно это сформулировать еще проще: «Я, просвещенный интеллигент, занимаюсь благим делом, постигаю и развиваю науки и культуру, наслаждаюсь не властью над несчастными и не богатством, а дарами духа. Казалось бы, в этом нет ничего плохого. И я ничей век не заедаю. Я тружусь в поте лица, живу достаточно скромно. Но где-то рядом со мной — беда, горе, нищета, убожество. И я не могу, зная об этом, наслаждаться не только богатством и властью, но и дарами этого самого духа. Почему не могу, спросите? Да потому что мне совестно, вот и всё. Если хотите, мне невыносимо больно от того, что происходит рядом со мной. И эту боль не могут утолить никакие дары духа. Ну не могут и всё тут. Знаю, что должны, но не могут. Знаю, что всё это неразумно. Ну и что с того? Для меня совесть выше разума».

Мне скажут, что уж для Маркса-то точно совесть не выше разума. И потому, что он — ученик Гегеля, и потому, что он насквозь пропитан духом Просвещения, верой в прогресс, верой в благую неумолимость исторического развития. Но почему же Маркс отрекся от Гегеля, причем не сразу? Если бы такое отречение было порождено неприемлемостью гегелевского идеализма и желанием опереться на гораздо более приемлемый материализм, то не понадобился бы ни период увлечения Гегелем, ни период колебаний в вопросе о том, надо ли от Гегеля столь решительно отрекаться. Но Маркс очень сложным образом расставался с Гегелем. Скажем так, ничуть не менее сложным, чем Белинский. И мне хотелось бы спросить себя и читателя: «А что, если речь шла не об отречении от идеализма во имя материализма, а об отречении от разума во имя совести? Что, если весь марксистский рационализм на самом деле замешан именно на атеистической религии этой самой совести? Причем не какой-то там холодной кантовской совести с ее моральным императивом, а на совести, которая, будучи атеистической, по большому счету в каком-то смысле является именно христианской. А какой же еще? Где еще с такой силой совесть приподымается над всем остальным и где еще так мощно звучит идея необходимости любой ценой выводить страдающих людей из ада? И так ли тут важно, идет ли речь об аде метафизическом, социальном или ином?»

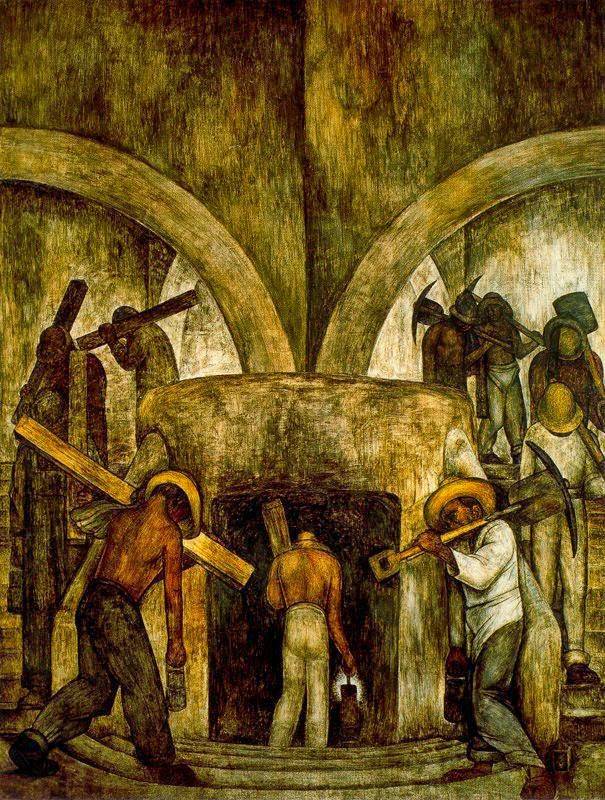

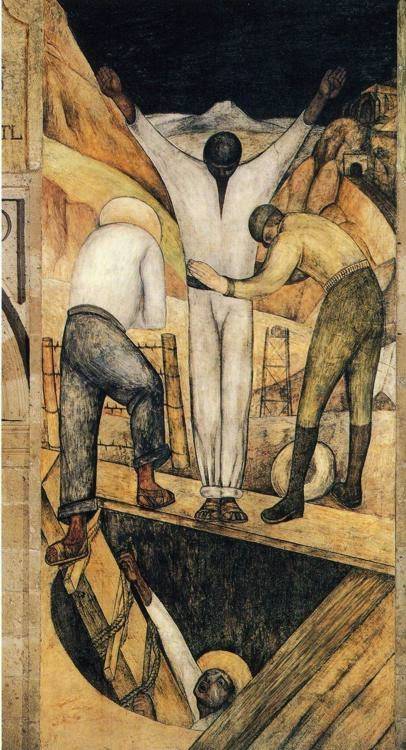

Латиноамериканская теология освобождения на сто процентов пронизана такой совестливостью, доведенной до метафизического абсолюта. И одновременно эта теология более чем комплиментарна по отношению к Марксу. Ватикан не раз упрекал разработчиков этой теологии в том, что они полностью отбросили Христа во имя Маркса. Но это, безусловно, не так. Теология освобождения предприняла титанические усилия для того, чтобы объединить Христа и Маркса. Конечно, это было невозможно без соответствующих корректив, вводимых в оба учения — в христианство и марксизм. Но давайте признаем, что эта попытка соединения христианства с марксизмом носила и достаточно плодотворный, и безусловно героический характер.

Можно ли проводить параллели между этой попыткой ученых и священников, живущих по другим законам на другом континенте, и настоящим коммунизмом? Если под настоящим коммунизмом — европейским в первую очередь — иметь в виду примирившихся с капитализмом европейских социал-демократов, то, конечно, ни о каком соединении христианства и коммунизма тут речи быть не может. Даже если на словах у кого-то вдруг проскакивает что-то по поводу христианского социализма. Но они ли — настоящие коммунисты, пусть даже в европейском понимании этого слова? Ведь были же и другие — входившие в коммунистические партии Европы, верившие в коммунизм и отдававшие дань всему сразу: и моральному абсолютизму в духе Белинского, и метафизической коммунистической проблематике.

Тот же Луи Арагон, например, писал и о том, что народ — это Христос, который воскреснет для новой жизни, и о том, что ад реально существует в качестве социального ада, наполненного страждущими рабами капитализма. Говорилось и о стыде за униженный народ, таком стыде, который не дает спокойно вкушать духовные дары творчества.

Бертольт Брехт был коммунистом и говорил о том же самом, чураясь христианских страстей, присущих Луи Арагону, и разделяя его моральный максимализм.

Но какой именно коммунизм является настоящим — европейский или иной? Кто правильно прочитал Маркса — немцы, англичане, итальянцы, французы? А может быть, его гораздо более точно и глубоко раскрыли именно русские или латиноамериканцы?

Во главу угла, конечно, надо поставить проблему русского прочтения коммунизма. Почему? Отвечать на этот вопрос можно или с помощью очень длинных логических построений, или совсем иначе. Например, процитировав незатейливый анекдот: «Мама, кто такой Карл Маркс? — Деточка, это такой экономист. — Как наша тетя Сара? — Нет, деточка, тетя Сара — старший экономист».

Можно и должно восхищаться и гениальностью Маркса, и его страстным максимализмом. Но нельзя, сколь бы это ни восхищало, не признать, что без Ленина Маркс и оставался бы этим самым экономистом, которого взахлеб цитировали бы западные университетские профессора, и которого сдержанно хвалили бы западные радетели за компромисс между трудом и капиталом — тот компромисс, возможность которого Маркс полностью отрицал.

Маркс стал тем Марксом, которого мы знаем, только потому, что Ленин осуществил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Эта революция не была революцией в полном смысле слова.

Есть большое различие между Великой Французской буржуазной революцией и Великой Октябрьской социалистической революцией. По большому счету, Французская революция была именно революцией потому, что ее единственным мотивом было изменение общественного устройства. Франция перед революцией не развалилась на части, ее не терзала чудовищная война. Просто противоречия между двумя классами — буржуазией и феодалами — оказались напряжены в той степени, в какой это необходимо для того, чтобы разрядкой была именно великая революция с последовательной зачисткой всей системы общественного устройства. Уже после начала Французской буржуазной революции — подчеркиваю: не до нее, а после ее начала — начались различные сепаратистские волнения как на юге, в Провансе, так и на севере, в Вандее. Эти волнения безжалостно подавлялись. Поэтому Французскую революцию можно считать революцией в полном смысле слова.

Великая Октябрьская революция была в существенной степени не революцией, а (внимание!) посткатастрофической сборкой. При этом катастрофа состоялась уже в конце монархического периода и длилась в течение всего периода между Февралем и Октябрем.

Французская буржуазия проявила невероятную эффективность, русская — полную импотенцию. Французский феодализм сгнил этак процентов на восемьдесят, а русский — на все сто.

Великая Октябрьская социалистическая революция представляла собой революционно-утопическое предложение, сделанное народу неким хорошо организованным меньшинством (большевистской партией). Предложение состояло в следующем: «Давайте все-таки соберем еще разок государство, но в качестве того, о чем мечтали перед этим, — в качестве царства Божьего на земле». Народ ответил большевикам: «Вообще-то, мы собирать государство снова не хотим, потому что мы от него смертельно устали, и нам всё равно, что будет дальше. Но если вы всерьез говорите о праведном царстве (оно же, в каком-то смысле, — и царство Божье), тогда, проверив, что вы говорите об этом серьезно, мы, может быть, прольем кровушку, свою и чужую. А заодно и отомстим за прошлые обиды и унижения. Вы вот только докажите нам, что про такое царство говорите всерьез».

Большевики доказали, что они говорят всерьез. Им поверили, и посткатастрофическая сборка осуществилась. При этом большевики вознесли на высочайший пьедестал Маркса. На такой пьедестал никого не возносили раньше. Разве что только Христа в эпоху накаленной христианской веры, свойственной первому тысячелетию от рождества Христова.

Николай Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной стороны он есть явление мировое и интернациональное, с другой стороны — явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет».

Бердяев это написал для того, чтобы принизить Великую Октябрьскую революцию, придав ей не всемирный, а чисто русский характер. Написал он всё это для европейцев, которые ни черта не понимали в России, и которым надо было внушить, что никакого отношения к Марксу и их упованиям русская революция не имеет, что это просто русский Ваня купается в своей страдальческо-архаической проблематике. Работа Бердяева является, с одной стороны, пропагандистским антисоветским опусом, а с другой — этаким букварем по истории русского антивластного протеста, замешанного на определенных, к Западу отношения не имеющих, русских цивилизационных дрожжах.

Прошло сто лет. Россия создала совершенно другую, ни на что не похожую советскую цивилизацию и сама же от нее отреклась самым позорным образом. Уместен ли сейчас разговор о русском коммунизме и о некоей цивилизации, которая именуется русской и внутри которой есть особая немарксистская коммунистичность?

Россия вроде бы присягнула Западу, вроде бы в своем нынешнем виде она являет собой нечто достаточно бессовестное и антимессианское. О том, что она являет собой сейчас, можно сказать много горьких слов. Но нельзя не признать того, что даже в этом своем нынешнем жалком состоянии Россия почему-то стала основным антагонистом Запада. Вот взяла и стала — приняв капитализм, создав уродливую версию капитализма, отрекшись от прошлого, осудив свое неразумие и восхитившись разумностью Запада.

Что за странный кульбит? И странный ли?

Не пора ли говорить о всемирно-историческом значении России? И через призму этого всемирно-исторического значения России осмысливать всё сразу — и Великий Октябрь, и нынешние российские антизападные странности. Подчеркну еще раз: если Россия — это просто особый мир, то и большевизм в нем — это нечто особенное и не более того. А если Россия — это нечто всемирно-историческое, если это историческая всемирность сохраняется при любых искажениях российского образа, тогда и большевизм является всемирно-историческим и русским одновременно. И тут нет места тому умалению, которое замыслил и осуществил Николай Бердяев.

Что же мы можем признать всемирно-историческим в России и что признавал таковым Маркс, которого пытаются выдать за русофоба и который аж начал учить русский язык?

Для России — во всех ее обличиях — были и до сих пор остаются важны две почти уже отвергнутые миром всемирно-исторические проблемы. Эти проблемы могут приобретать светский или религиозный, или же смешанный характер, но Россия не может их отторгнуть и выкинуть на помойку. На первый взгляд, эти проблемы не носят коммунистического характера, но это только на первый взгляд. Потому что как только мы назовем эти две проблемы, многое встанет на свое место.

Так давайте их назовем, давайте признаем, что:

Первая неотменяемая русская и одновременно всемирно-историческая проблема — это запрос на живую жизнь и отрицание мертвости вживе.

А вторая неотменяемая русская и одновременно всемирно-историческая проблема — это запрос на катехон, он же — запрос на отторжение абсолютного зла.

В первом приближении мы можем сказать, что других русских и одновременно всемирно-исторических проблем не существует. Но и этих двух достаточно. Потом, покопавшись всерьез во всемирно-исторической проблематике, можно найти и другое. Но пока что достаточно этого.

Мне скажут, что запрос на живую жизнь носит религиозный характер, и что такая живая жизнь — это «жизнь в единстве с богом», «жизнь в обретенной за счет такого единства благодати».

Что ж, возможен и такой вариант, а возможны и другие. Для Маркса живая жизнь — это жизнь в единстве с родовой сущностью или жизнь без отчуждения от этой сущности (точнее, конечно, первое). Что Маркс имеет в виду под родовой сущностью — отдельный вопрос. Копирует ли он просто Фейербаха с его причудливыми экстазами или же он тут имеет в виду что-то свое. Но то, что некое отчуждение омертвляет дух, умаляет духовную жизнь и порождает мертвость вживе — это марксистская идея. И пусть кто-то попробует сказать, что это не так! — Маркс достаточно много об этом написал, и не только по поводу того, что именно утоплено в холодной воде эгоистического расчета. Повторяю, об этом написано много, и русские большевики это поняли.

Что же касается катехона, то русские считают им себя всегда и постоянно. А Маркс считал таким катехоном коммунизм. Потому что если капитализм — это смерть, а труд — это жизнь, то в конечном итоге капиталистическое царство смерти (имеется в виду смерть вживе), конечно, рано или поздно обернется не просто холодом эгоистического расчета, а безумием восхваляемой смерти, безумием смерти, вылезшей, как джинн из некоей бутылки. Русские большевики именно это увидели в Первой мировой войне. Но с особой силой это выхлестнулось в мир во время гитлеровской всемирно-исторической темной оргии. И отвечали русские коммунисты на эту оргию именно так, как должны отвечать ревнители красного катехона.

Сейчас мы вновь находимся в состоянии, когда духовная смерть и пришествие абсолютного зла почти свершились и с какой-то неумолимой закономерностью именно русские начинают этому сопротивляться. Пусть неловко, пусть с корявой беспомощностью, но сопротивляться. Этому больше не сопротивляется никто. Каким-то национальным умалениям сопротивляются, и то вяло, а этому никто не сопротивляется, кроме изгвазданной, растоптанной и почти уничтоженной России.

Так, значит, русское всемирно-историческое содержание есть. Но тогда и русский большевизм, и его предтечи тоже несут в себе всемирно-историческое содержание, далеко не чуждое марксистскому максимализму с его ощущением и близости духовной смерти в лапах капитала, и того, что этот капитал беременен абсолютным злом.

Коль скоро это так, давайте вчитаемся еще в несколько текстов, которые написаны задолго до того, как Россия ознакомилась с Марксом, и которые при этом имеют отношение и к светской религии совести, точнее — морального абсолюта, и к русским всемирно-историческим идеям живой жизни и катехона.

Перед тем как вчитаться в другие тексты и заняться другими предтечами, давайте дочитаем Белинского. Я предлагаю вниманию читателя его блестящий текст, который по своему накалу и точности языка имеет право называться манифестацией «религии совести». По каким-то своим внутренним характеристикам, носящим не до конца рациональный характер, этот текст сходен с текстом коммунистического Манифеста. И, конечно же, под каждой его строкой могли бы подписаться все наследники того Дела, которое увенчалось Великой Октябрьской социалистической революцией и вознесением знамени над Рейхстагом. Я имею в виду фрагмент из другого письма Белинского к тому же Боткину.

Белинский в этом письме, написанном в сентябре 1841 года, так формулирует свое политическое и одновременно метафизическое кредо: «Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христе, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братиями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела!»

Белинский задает тему, которую будут разрабатывать все великие русские художники, причем каждый по-своему.

Бердяеву нужен определенный набор предтеч русского коммунизма. В этом наборе нет места не только Достоевскому (о ужас, другу реакционного Победоносцева, христианскому консерватору), но и Некрасову. Разве вот Радищеву местечко нашлось и только.

А между тем русские мальчики у Достоевского всё время будут грезить тем, что так ярко и с такой пунктирностью наметил Белинский. Гениальность этого пунктира как раз в том, что его можно развивать, причем по-разному. Вот Достоевский и развивает его на свой манер, вкладывая в уста Ивана Карамазова отказ от счастливого билета в рай по причине необъяснимости человеческих страданий.

Один из компаньонов Булгакова по антисоветизму, Лев Шестов, будет проводить параллели между этой карамазовщиной и ницшеанством. Но параллелей нет, потому что Ницше отрекся от Христа, а Достоевский никогда не отречется. И потому Ницше будет прыгать в бездну, а русские мальчики Достоевского — стоять на ее краю. Достоевский будет отрицать либерализм, прагматизм, но не свое петрашевское прошлое с мечтой о настоящем оправдании всех исторических уродств.

И Толстой опирается на нечто сходное. О Некрасове уж и говорить не приходится. Тут всё слишком уж очевидно. Но и Чехов опирается на то же самое. И Салтыков-Щедрин, и Герцен. Очень разные люди со своими несовершенствами, своими страстями. Но приходится признать, что весь поток русской художественной мысли — а русская философская мысль была именно художественной — течет в сторону загадочного русского большевизма и коммунизма. Хотя бы в силу яростности отрицания капитализма. И тут что Достоевский и Гоголь, что Некрасов и Чехов. Вся великая русская литература носит в каком-то смысле провиденциально большевистский характер. Бердяев ищет отдельных предтеч. А речь-то идет совсем о другом.

Вот стихотворение Некрасова о Чернышевском, который так потряс Маркса, что тот начал изучать русский язык.

Стихотворение называется «Пророк». Я его процитирую полностью.

Не говори: «Забыл он осторожность!

Он будет сам судьбы своей виной!..»

Не хуже нас он видит невозможность

Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,

В его душе нет помыслов мирских.

«Жить для себя возможно только в мире,

Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он — и смерть ему любезна.

Не скажет он, что жизнь его нужна,

Не скажет он, что гибель бесполезна:

Его судьба давно ему ясна…

Его еще покамест не распяли,

Но час придет — он будет на кресте;

Его послал бог Гнева и Печали

Рабам земли напомнить о Христе.

Это стихотворение было молитвенным для русского большевизма и для русского революционного движения в целом. И так ли уж оно далеко от настоящего марксизма и коммунизма? Это вам не латиноамериканская теология освобождения, это круче. Это русская, большевистская по своей сути, метафизика совести. Что такое без нее марксизм и коммунизм? Экономизм тети Сары из анекдота?

(Продолжение следует.)