Продолжение. Начало в № 610, газеты «Суть времени»

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели деятельность Института развития интернета (ИРИ) — «координационного центра по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в сети Интернет». Мы рассказали о том, что медиапродукция ИРИ несет в себе явно деструктивные смыслы, хотя по замыслу должна быть нацелена на прямо обратное.

Очевидно, что за это ее содержание и качество отвечает руководство этой новой фабрики смыслов. И здесь следует обратить особое внимание на фигуру медиаменеджера Алексея Гореславского и структур, связанных с ним и ИРИ.

Гореславский — российский журналист и управленец, с 2013 по 2020 год работал на руководящих должностях в холдинге Rambler&Co, в частности, с 2014 по 2016 год был главным редактором интернет-издания Lenta.ru (после того, как оттуда со скандалом ушли Галина Тимченко (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Галина Тимченко либо касается деятельности иностранного агента Галина Тимченко) и ее команда). Параллельно с 2017 по 2020 год он курировал интернет-отрасль как заместитель главы управления общественных проектов администрации президента России.

С февраля 2018 года он отвечал за интернет-проекты и контент в Сети, выстраивал взаимодействие с интернет-компаниями, такими как «Яндекс» и Mail.ru, а также курировал работу регионов с системой «Инцидент-менеджмент», которая позволяла региональным властям мониторить социальные сети на предмет претензий граждан к чиновникам.

Но перед тем как стать главой ИРИ, Гореславский возглавлял еще одну интересную организацию: с февраля 2020-го по декабрь 2021 года он руководил АНО «Диалог». Эта структура была создана в ноябре 2019-го властями Москвы через департамент информационных технологий. Начиналось все как «центр мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с жителями города», а показало себя в марте-апреле 2020 года как огромный информационный монстр, который не только монополизировал всю информацию о происходящем в Москве в связи с коронавирусом, но и прямо распространил практику московских «локдаунов», QR-кодов и прочего на все регионы страны.

Также АНО «Диалог» создало центры управления регионами (ЦУРы) (первые тестовые ЦУРы в сотрудничестве с Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» были запущены в шести регионах уже в апреле 2020 года). Именно через эти структуры осуществлялась пропаганда и внедрялась практика всеобщей вакцинации, «санитарных мер», самоизоляции и так далее. Таким образом, Гореславский практически провел масштабный эксперимент по «цифровой трансформации» российского общества, поскольку принципу «делай, как Москва» вольно или невольно подчинились почти все региональные власти, загнав тем самым всю страну в коронавирусное безумие.

После коронавируса структуры, с которыми связан Гореславский, тем или иным образом подключились к контролю за российским медиаполем. И не просто к контролю, а к переформатированию информационного пространства. О каком же переформатировании идет речь?

В первой части статьи было достаточно наглядно показано, что продукция ИРИ (в частности, сериалы, но и не только) как была, так и продолжает полностью следовать западным трендам.

Что же касается качества… Это в СССР можно было обсуждать отдельные виды продукции и ее качество, сегодня среда совсем другая.

Во-первых, цифровая реальность позволяет наполнить обширное информационное поле контентом на любой вкус и цвет и в любом количестве — такого не было никогда. До такой степени наполнить, чтобы в этом потоке хороший (условно) сериал или фильм просто потерялся.

Во-вторых, в этот контент можно встраивать любые смысловые конструкции, в том числе и вредоносные идеологические закладки: сегодня системы производства контента практически ничем не ограничены, в том числе совестью или моральными императивами. Как говорится, «за деньги — да» — это и есть жизненная философия производителей подобного контента.

В-третьих, создана не система просвещения или информирования, а система «реагирования» и «насыщения», в которой никакой целостности нет, а есть дробление, деконструкция и потом конструирование угодного заказчику контента из любых деталей. И вместо идеологической мотивации и мобилизации описанная нами система намеренно работает на успокоение и усыпление общества путем создания немыслимого количества всевозможных развлекательных «единиц контента».

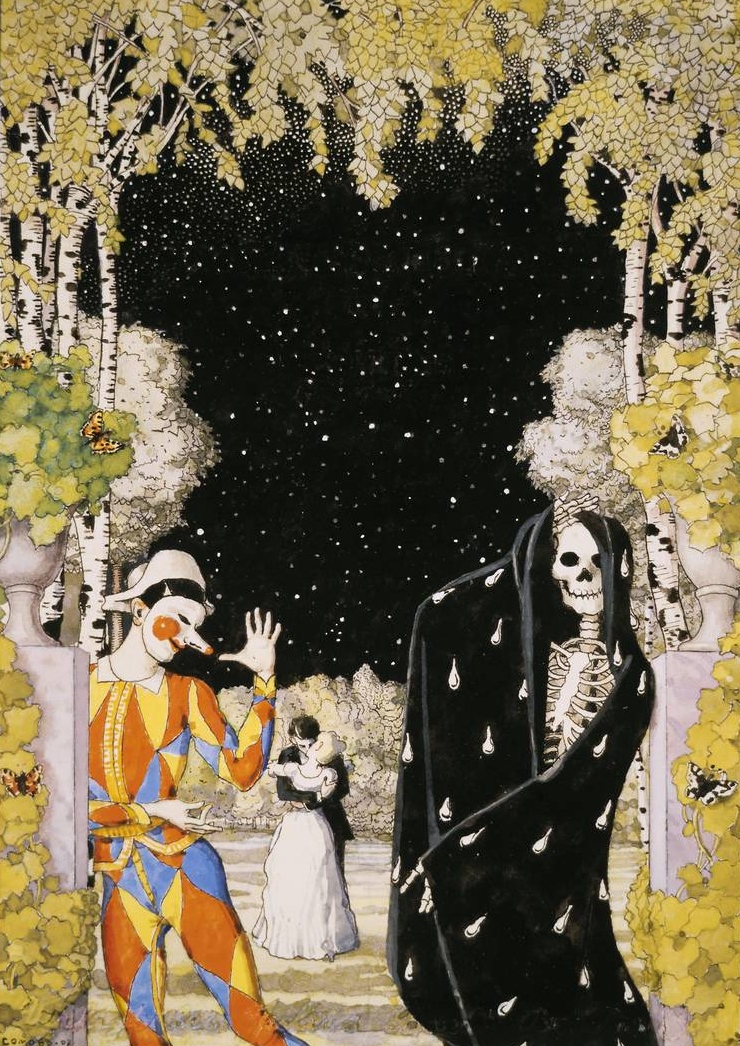

Как же в потоке созданного по шаблонам «контента» можно обрести сущностную связь с культурой, проникнуться высоким искусством, испытать глубокие эмоциональные переживания, соприкоснуться с подлинной трагедией и понять, что человеческая жизнь и должна быть трагедией в высоком античном смысле, как это провозгласил великий Бетховен? Да никак — все заполонили картонные герои и их простенькие проблемки… Параллельно с этим частенько в подобной продукции, как мы писали в первой части, встречается немало деструктивных закладок.

И в-четвертых, тех немногих, кто еще хочет разобраться в происходящем, перегружают обилием слабо связанных новостей и сюжетов без какого-либо глубокого осмысления, так чтобы их просто тошнило от новостей. Большинство же уводят в красочный мир художественного кино, спорта, всевозможных шоу, сериалов и развлекательных передач. Создана система, обеспечивающая так называемое Escape of reality а-ля рюс.

Отметим, что на такое состояние дел обратил внимание сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 31 октября заявил: «Большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам, легкомысленная беззаботность очень сильно контрастируют с тем, что происходит в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди». Предстоятель Русской православной церкви справедливо подчеркнул, что подобная проблема обнажает некие духовные язвы и обществу необходимо задуматься о причинах такого явления.

«Не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности? Не свидетельствуют ли они о некоем сбое в нашем культурном коде? Можно ли себе представить нечто подобное во время Великой Отечественной войны?» — задал, по сути, риторический вопрос патриарх Кирилл, одновременно отметив, что в современном российском обществе есть те, кто не хочет выходить из зоны личного комфорта, но есть и подвижники, добровольцы, которые собирают материальную помощь, отвозят гуманитарные грузы, поддерживают бойцов и пострадавших мирных жителей.

Но ведь ИРИ не тайком же это делает, не на свой страх и риск, он часть большой системы, в рамках которой ИРИ на информационном поле играет роль координационного центра, предоставляющего финансирование и продвижение информационным проектам, а АНО «Диалог» — это, грубо говоря, представитель государства в цифровой среде, который уже имеет опыт переформатирования жизни граждан.

По законам жанра подобная система должна иметь еще одно ключевое слагаемое — своего рода кузницу кадров, где формируются непосредственные исполнители, которые и реализуют задуманное в соответствии с планами и с помощью соответствующих технологий. В конце концов, ведь все эти блогеры, сценаристы и медиаменеджеры не с Марса берутся. Тех, кто «создает смыслы» и их распространяет, надо еще самих создать. И структура, которая взращивает «производителей смыслов» и напитывает их этими самыми «смыслами», конечно, есть — и не одна, кадры «архитекторов будущего» куются бешеными темпами.

Но прежде чем рассказать о ней, необходимо сделать несколько оговорок по поводу этих самых «смыслов». Не секрет, что постсоветская Россия сама себе законодательно запретила иметь государственную идеологию. Очевидно, что подобные меры осуществлялись в рамках противодействия восстановлению идеологической монополии КПСС.

Чтобы этого избежать, было формально провозглашено равноправие идеологий и как бы обязательное наличие сразу нескольких, дабы ни одна не была доминирующей. Но по факту получилось ровно наоборот: без формального запрета были уничтожены любые идеологии и созданы условия, чтобы никакая идеология не могла вызреть и оформиться, зажечь и увлечь широкие слои общества. Ибо, как говорил классик: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой». А нынешней элите очень не нужна такая сила, способная всерьез изменить существующее общественно-экономическое устройство страны.

Вернемся к фабрике, производящей конструкторов смыслов и по совместительству, как мы считаем, деидеологизаторов — то есть к третьему элементу системы. В одной связке с ИРИ и АНО «Диалог» работает госпрограмма «Мастерская новых медиа» (МНМ). Эта структура с 2021 года, когда прошел первый набор по трем направлениям программы, развивает «крупнейшее и эффективное сообщество медиаспециалистов».

Участники изучают «современные тренды в интернет-коммуникациях, особенности создания проектов и конструктивного контента, формирование и развитие личного бренда в медиа, разрабатывают эффективные медиастратегии, узнают техники антикризисного управления в информационных кампаниях».

Указанную госпрограмму совместно реализуют АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе Мастерской управления «Сенеж». Попасть в нее не так-то просто: надо пройти анкетирование, выполнить практическое задание, сдать тесты и выдержать онлайн-интервью с экспертом. Обязательным условием участия в программе является наличие рекомендательного письма, которое можно получить от руководителей СМИ, органов власти или общественных организаций, а также от выпускников программы.

Как пишут на сайте МНМ авторы проекта, главным для них является объединение выпускников в «закрытое сообщество», в котором они создают новые команды, обмениваются опытом, развивают совместные проекты, выигрывают гранты на реализацию медиапроектов, создают и развивают умные и ответственные медиа, разъясняют своей аудитории происходящее в России, производят «уникальный созидательный контент с пониманием происходящих в стране событий». За время работы программы «Мастерская новых медиа» обучила более 1130 человек из 88 регионов России и девяти стран. Программа, как говорят организаторы, формирует кадровый резерв президента России в сфере новых медиа. Одним из экспертов проекта является глава ИРИ Алексей Гореславский.

Размах деятельности по освоению госсредств на создание идеологов растет — аппетит, как говорится, приходит во время еды. Так, АНО «Диалог Регионы» с учетом опыта «Мастерской новых медиа» протолкнула профстандарт подготовки медиатехнологов в России (специалист в области медиатехнологий), и теперь их будут готовить в вузах. Обучение экспериментального набора магистерской программы «Управление стратегическими информационно-политическими коммуникациями» начала в марте 2024 года Президентская академия (бывшая Академия народного хозяйства при президенте РФ, РАНХиГС). В числе партнеров курса все те же АНО «Диалог Регионы» и «Мастерская новых медиа».

В феврале 2024 года зам. гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, выступая на пресс-конференции в ТАСС, назвала специалистов, которых будут готовить на этом курсе, архитекторами информационного пространства. «Сегодня как никогда остро стоит вопрос формирования суверенного информационного поля. От того, кто и как это поле формирует, во многом зависит дальнейшее развитие нашего общества», — говорит Аблец.

«Будучи носителями и трансляторами социально значимых смыслов, определяющих развитие страны, медиатехнологи должны, наравне с другими специалистами, быть представлены в общей вертикали российского медиаобразования», — продолжает Аблец. По ее словам, критическая нехватка таких профессионалов на тот момент составляла 100 тыс. человек. Общая емкость рынка — не менее 500 тысяч экспертов, которые должны быть задействованы в экономике страны: промышленности, культурной и медиасферах, здравоохранении, бизнесе. То есть «архитекторы» должны заполонить все ключевые сферы деятельности и подчинить их себе.

Но и это еще не все: взращивание медиатехнологов на всех уровнях активно продвигается в школах, университетах, среди активной молодежи. К примеру, университет «Синергия» запустил онлайн-курс по работе в медиа для школьников из всех регионов страны совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке «Мастерской новых медиа».

И Росмолодежь стоит не на последнем месте по значимости — грантовая программа агентства по направлению «Медиа» крайне обширна, и мероприятия проходят по всей стране как среди студентов, школьников, волонтеров и активистов, так и среди профильных специалистов.

Итак, формирующееся медиасообщество постепенно превращается в гигантский канал вертикальной мобильности, как пылесос втягивающий в себя активную молодежь. Так о каких же смыслах говорят в этих «кузницах кадров»? Чем вообще руководствуется МНМ, воспитывая «архитекторов информационного пространства»?

Для того чтобы лучше понять это, нам придется познакомиться с еще одной фигурой — руководителем проекта «Мастерская новых медиа» Михаилом Канавцевым. Он же эксперт Центра Системных инициатив (СИ).

Каковы же его взгляды на общество и информационную среду? 21 октября 2021 года на открытии третьего модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа», посвященного человеческому капиталу, Канавцев рассказал об основах социальной инженерии и о том, как медиаконтент формирует модели поведения общества и ценности, которые им руководят.

«Важным вызовом для каждого (имеются в виду участники программы МНМ — прим. ред.) стала необходимость осознать, что они не просто СМИ или блогеры, они — социальные инженеры, архитекторы человеческих судеб в медиасреде»_. То есть медиаменеджеры из МНМ и примкнувшие к ним обученные по линии Росмолодежи активисты должны формировать ценности общества, являясь по сути социальными инженерами.

О социальной инженерии Канавцев говорил и говорит много, как и его руководство в Центре СИ. Так, еще в октябре 2018 года директор Центра СИ Евгений Бессонов заявил, что понятие киберграмотности включает в себя не только технический, но и социальный аспект. «Как правило, именно социальный аспект остается за кадром. Тогда как именно контент или содержание информационного пространства является той неотъемлемой частью, которая влияет на принятие человеком решения», — считает он.

Хорошая заявка, не правда ли? Что ж, приглядимся к тому, что из себя представляет Центр СИ.

Экспертное сообщество Центра СИ, говорится на страничке центра в «Циклопедии», считает необходимым «разработать и внедрить новые стандарты обучения и воспитания человека в новых социальных условиях, которые характеризуются появлением киберсреды и доминированием ее в социальных отношениях». Иными словами, мы уже живем в цифровом мире, никуда от этого не деться, и сегодня речь идет только о конструировании этой среды различными методами.

И здесь мы наконец-то подошли к главному — к социальной инженерии. О которой, отметим, сегодня уже публично говорят очень много.

Концепция социальной инженерии — это концепция общества, управляемого с помощью гуманитарных технологий, гарантирующая его подчеркнуто эволюционное развитие. Она была подробно описана Карлом Поппером в его знаменитой книге «Открытое общество и его враги». В ней, напомним, Поппер не только приравнивает коммунизм к фашизму, но и оппонирует историзму в целом — а конкретно Карлу Марксу. По мнению Поппера, Маркс, как идейный вдохновитель историцистского подхода, не принимает во внимание возможность рационального планирования общества, а предпочтение отдает революционным изменениям, которые позволят обществу развиваться по законам истории. И именно в споре с историцизмом рождается концепция социальной инженерии: возражая Марксу, Поппер выдвигает концепцию, которая является движущей силой открытого общества, рассматривая ее в качестве альтернативы революционным преобразованиям общества в историцизме.

Открытое общество, пишет Поппер, готово к трансформации своих структур. Она должна происходить при посредстве разума, при наличии демократических институтов, которые позволят осуществлять преобразования, не прибегая к явному насилию. И таким методом в концепции Поппера выступает социальная инженерия, которая предполагает совершенствование общества постепенными социальными преобразованиями, основанными на рациональном подходе.

По Попперу, вроде как все просто: «лучше работай над искоренением конкретных зол, чем над осуществлением абстрактных благ». Но тут есть очевидная засада, которая якобы не замечается нашими цифровизаторами: при таком подходе «абстрактные блага» (т. е. гуманистические идеалы, представления о смысле существования человека и человечества, о целях развития, о будущем, наконец) исчезнут, как ускользает человек во всей его сложности из поля зрения технократов. Технократизм, провозглашаемый как средство недопущения управления на основе идеологии, на самом деле скрывает за собой идеологию антигуманизма. Например, в форме гностицизма или оккультного фашизма под знаменем Черного солнца. Собственно, весь технократизм и был нужен лишь для того, чтобы под предлогом борьбы с тоталитаризмом (по Попперу) уничтожить любые гуманистические идеологии, в первую очередь, конечно, коммунизм и то, что осталось от буржуазного гуманизма.

С началом СВО «внезапно» выяснилось, что у нацистов-то есть полноценная, оформленная идеология (правда, об этом предпочитают молчать и в «контенте» не обсуждать), а Россия продолжает не только с упорством держаться за свою деидеологичность, но и следовать в западном русле цифровизаторства и дегуманизации! И вместо смены вектора изо всех щелей вылезли на первый взгляд безобидные сторонники «социальной инженерии» — что-то же надо растерянной власти делать.

Запад давно и весьма успешно ведет войну с человеком, превращая его в машину удовольствия для того, чтобы затем полностью уничтожить как вид. И именно с началом СВО это было манифестировано всему миру с непреложной очевидностью. Оккультно-нацистский лик мутировавшей западной цивилизации был явлен воочию, так что отрицать увиденное могут либо не желающие посмотреть правде в глаза инфантилы, либо оголтелые апологеты антигуманизма.

А цифровая реальность, в которую по западным лекалам форсированно погружают нашу страну и общество, предоставляет все возможности для победы материального начала (чьей квинтэссенцией и является потребительство) над началом идеальным. Ну то есть для построения цифрового концлагеря, имеющего существенные черты светского, социального ада со всеми удобствами. И здесь мы ничего не придумываем, а лишь осмысливаем то, что уже неоднократно сказано устроителями этого «Нового дивного мира» — господином Клаусом Швабом и его сторонниками.

Можно было бы предположить, что вокруг российских властей крутятся структуры, которые просто с ума великого вцепились в модное словечко «медиа», чтобы по законам капитализма попытаться наскоро продать свои услуги политтехнологов и медийщиков.

Рискнем утверждать, что нет: мы описали черты совсем уж монструозной системы. В ней и «архитекторы пространства», и цифровые технологии управления, и масса бессодержательного контента, который в перспективе может нести (и уже несет!) в себе любые деструктивные закладки. Системы, которая с помощью «архитекторов человеческих судеб» вообще изымает из российского общества идеальное. И это есть точка схода — и Поппера, и его современных поклонников, и г-на Шваба, и всех тех сил на Западе, которые ведут человечество к цифровому концлагерю.

Не этим ли занимаются «архитекторы информационной среды»? Не этому ли их обучают в МНМ, на форумах Росмолодежи и будут обучать в институтах? И не это ли и есть ползучая дегуманизация, активно насаждаемая Западом? Очень похоже на то: совпадают и идеи, и концепции, и методы.

Ведь конструкторами смыслов являются медиаменеджеры, которые могут менять их, исходя не из своих внутренних идеологических установок или спущенных властью идеологем, а в угоду конъюнктуре и текущему моменту. Ибо «смысл» в их понимании — это всего лишь пользующийся спросом товар. То есть медиаменеджеры являются технологами, которым нужны «охваты» и «просмотры» в моменте, а не в долгосрочной перспективе. И которые подсунут «охватываемым» группам населения жвачку для мозга здесь и сейчас вместо живого ответа на жизненно важные вопросы: а куда, собственно, идет страна, и насколько этот путь соответствует чаяниям народа?

А чего еще можно ждать (и даже очень наивно ждать чего-то иного) от людей, которые не являются идеологами и не могут ими являться по определению?! Неуклюжая попытка российской власти заменить идеологов (коих в любой стране раз-два и обчелся) армией медийщиков заведомо обречена на провал. Который в итоге похоронит страну и народ вместе с горе-«архитекторами». В условиях противостояния всему западному миру наше общество в теперешнем его потребительском и демобилизационном состоянии будет неминуемо сломлено.

России сейчас как никогда нужны ответы на те самые вопросы «Кто мы? Куда мы идем?» И от ответа на них — идеологического, мировоззренческого, метафизического, а не медийно-технологического — зависит, сгинем мы окончательно или сбросим потребительский морок и пойдем по собственной дороге развития.