Промышленность, ученые и управленцы. Как вырос Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Интервью

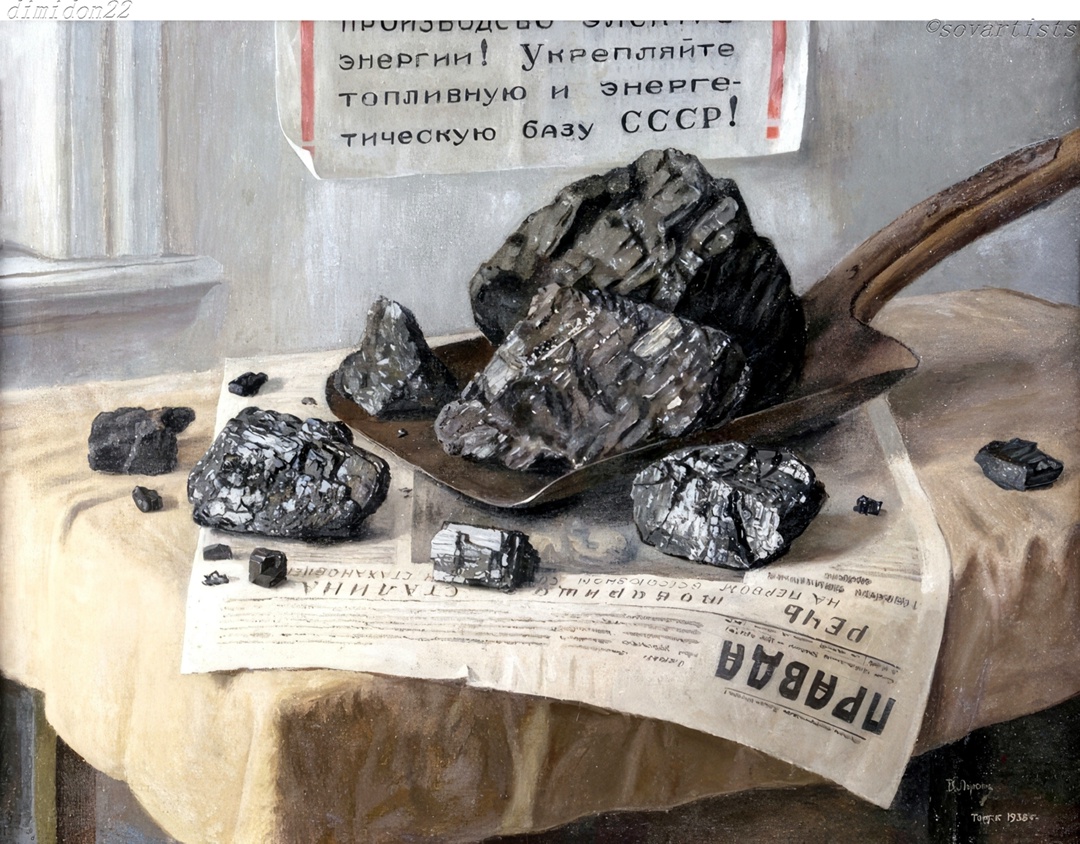

В Великую Отечественную войну Кузбасс был глубоко тыловым регионом, а кузбасские бойцы совершали подвиги за тысячи километров от дома. Тем не менее именно кузнецкий край испытал сильнейшее влияние военного времени и стал индустриальным сердцем Западной Сибири.

О роли Кузбасса в Великой Отечественной войне корреспонденты ИА Красная Весна поговорили со старшим научным сотрудником Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, кандидатом исторических наук Игорем Усковым.

ИА Красная Весна: Великая Отечественная война принесла народу Советского Союза большое горе лишений и смертей, но не только это. Страна изменилась, а регион Кузнецкого угольного бассейна в Сибири изменился еще сильнее. Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как отразилась Великая Отечественная война на Кузбассе?

Игорь Усков: Если говорить о Кузбассе в годы Великой Отечественной войны, то это, прежде всего, — регионализация, то есть выделение из Новосибирской области Кемеровской области. Это, безусловно, тот факт, который говорит о повышении значимости индустриально-экономического района, которым являлся Кузбасс уже начиная с 1920-х годов. Будучи глубоко тыловым регионом, мы приняли оборудование 97 промышленных предприятий. До Великой Отечественной войны в Кузбассе было всего одно оборонное предприятие — комбинат 392-й у нас в Кемерово, который потом стал «Прогрессом». А в годы Великой Отечественной таких предприятий стало 10. Естественно, строились другие. В Юрге строился будущий «Юрмаш» от Наркомата обороны, который выпускал потом в годы войны пушки. В Новокузнецке стали выдавать продукцию алюминиевый и ферросплавный заводы.

В третью пятилетку с 1938 года правительство поставило задачу сделать предприятия-дублеры, так как со времен Российской империи металлургическая и добывающая промышленность были сконцентрированы в Донбассе. И были заранее подготовлены площадки, куда в Великую Отечественную войну эвакуировалось оборудование. Ведь не в чистое поле его класть? В то время в Новосибирской области на территории Кузбасса городское население уже преобладало над сельским, у нас сосредотачивалась основная индустриальная сила. Поэтому, кроме Урала и Средней Азии, именно к нам отправлялось оборудование. Региональному руководству нужно было грамотно руководить потоками на железной дороге: на запад отправлялись мобилизованные, а на восток — оборудование для заводов.

В 1942 году мы столкнулись с падением добычи угля с 25 млн тонн до 20, так как квалифицированные кадры ушли на фронт. Повысилась роль женского труда в шахтах — их там работало до 29%. Всё это требовало повышенного внимания со стороны руководства. И вот в конце 1942 года академик Емельян Ярославский проезжает по Западной Сибири, а 2 января 1943 года пишет письмо Сталину, где обосновывает необходимость выделения Кузбасса в самостоятельную область. Для Кузбасса это большой сдвиг, прежде всего в экономическом плане. К 1945 году показатели валового внутреннего продукта Кузбасса превысили довоенные в 2,5 раза.

ИА Красная Весна: Что Вы можете сказать о региональных властях того времени? В последние 30 лет, особенно в девяностые годы, можно было слышать критику якобы неэффективной советской машины, бюрократии.

Игорь Усков: Тот стиль управления, который существовал в Советском Союзе, называемый в литературе административно-командной системой, показал свою эффективность прежде всего в годы Великой Отечественной войны. Сложнейшая задача: за полгода эвакуировать полторы тысячи единиц оборудования и запустить за два месяца работу заводов, которые должны давать продукцию. Это было возможно только при советской системе.

И безусловно, фактор личности в управлении был значим. До 1943 года Новосибирской областью руководил первый секретарь Новосибирского обкома Михаил Кулагин, после выделения Кемеровской области первым секретарем стал Семён Задионченко. Это были люди преданные своему делу и с большой мотивацией, люди ответственные.

В то время была очень мощная горизонтальная подвижность. Год-два, и человека могли направить в совершенно другой край Советского Союза. Это был такой стиль управления, и эта мобильность на самом деле была эффективна. Их биографии подробнее описаны в книге «Эвакуация в Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Это уже не было поколение гражданской войны, они пришли на смену тем, кто делал революцию. Им приходилось постоянно учиться новому в разных областях, постоянно управлять разными системами. К сороковым годам большинство руководителей были с высшим образованием и опытом руководства предприятиями, в отличие от руководителей-революционеров, которые были или самоучками, или с церковно-приходским образованием.

ИА Красная Весна: Мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны в Кузбасс были эвакуированы не только промышленные предприятия, но и научно-исследовательские институты и университеты. Вы можете сказать об этом подробнее?

Игорь Усков: Да, наш индустриальный край в первую очередь ассоциируется с шахтами, заводами и фабриками. Но важно, что с оборудованием эвакуировались и те специалисты, инженерно-технический состав, которые могли его собрать здесь. К тому же в 1930-е годы у нас появилась отраслевая наука, когда при каждом народном комиссариате, аналоге сегодняшнего министерства, были в подчинении отраслевые научно-исследовательские институты. И все эвакуированные предприятия сопровождались отправкой таких научных коллективов, в общей сложности их было 14.

Например, часть коллектива НИИ-6, эвакуированная из Москвы на комбинат № 392, специализировалась на выпуске пироксилиновых порохов. И уже в 1942 году ими были разработаны шесть новых марок пороха. Также к нам были эвакуированы четыре вуза: два химико-технологических в Кемерово из Днепропетровска и Рубежного, которые сопровождали на Коксохимическом и Азотно-туковом заводах выпуск гексагена, тротила и других взрывчатых веществ. В Прокопьевск был эвакуирован Донецкий индустриальный институт, а в г. Сталинск (Новокузнецк) — Московский институт стали. Ближе к окончанию войны они были реэвакуированы в европейскую часть СССР.

ИА Красная Весна: Расскажите, как проходила мобилизация в Кузбассе?

Игорь Усков: Сразу 22-го июня вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных в военных округах 1905–1918 года рождения. По радио сообщение Молотова было в 12 часов по Москве, у нас это было уже 16 часов. В Красную Армию было два основных притока: по мобилизации и добровольцы. В литературе вы можете найти, что уже в первый день войны в городе Кемерово было подано 1800 заявлений добровольно отправиться на фронт. Это тоже говорит о чувстве патриотизма.

На территории Кузбасса было сформировано 4 дивизии и 5 бригад. Первые наши сибиряки, в том числе и кузбассовцы, служили еще в Сибирском военном округе, части были разбросаны по всем городам Сибири. 22 июня в Сибирский военный округ пришла директива о формировании 24-й армии. Она была за два дня сформирована из тех, кто проходил службу, и они были отправлены сразу на фронт. Затем формируются дивизии согласно постановлениям Государственного Комитета Обороны: первое было в августе, потом в октябре, и разнарядка шла по военным округам.

Стрелковая дивизия — это основное воинское подразделение в штатном расписании нашей Красной Армии накануне войны, это 14 тысяч бойцов: три стрелковых полка, один артиллерийский полк, а бригада более мобильна — это всего 4,5 тысячи численность, причем это, можно сказать, усиленный полк, то есть три стрелковых батальона и один артиллерийский дивизион. Они были сформированы и сразу отправлены в самые напряженные точки.

У нас были сформированы 376-я, 237-я, 303-я дивизии, а четвертая дивизия была сформирована из добровольцев. Летом 1942 года Новосибирский обком решил сформировать стрелковый корпус, тогда была сформирована 150-я стрелковая дивизия (II формирование), она потом была преобразована в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию сибиряков. В честь нее названа кемеровская улица Сибиряков-Гвардейцев.

ИА Красная Весна: Игорь Юрьевич, спасибо за интервью!