Прежде чем продолжить обсуждение темы человеческого счастья, связи между этим самым счастьем и борьбой, а также того, будет ли при коммунизме иметь место эта самая борьба, кто с кем будет бороться и так далее, я должен дать короткое разъяснение по поводу упомянутой героем «Записок из подполья» птицы Каган.

Самый минимум содержательных сведений сводится к следующему: Каган — это птица счастья. Она обитает в иных мирах и приходит оттуда к людям. Поймать ее невозможно, да и не нужно. В этом ее отличие от Жар-птицы. Жар-птицу можно отследить и заставить приносить счастье — например, вырвав у нее из хвоста волшебное перо.

Птицу Каган нельзя ни отследить, ни принудить к тому, что нужно отслеживающему. Птица Каган может только сама захотеть кого-то осчастливить. Причем тот, кого она делает счастливым, должен молчать по поводу встреч с птицей Каган. Иначе обиженная птица отнимет у болтуна дарованное ему счастье.

Почему герой Достоевского говорит именно о птице Каган? В том числе и потому, что Достоевский четыре года (1850–1854) находился на каторге в Омске, куда он попал после осуждения по делу петрашевцев. Отбыв каторгу, Достоевский занялся литературным творчеством. В одном из первых своих произведений, которое называется «Записки из Мертвого дома», Достоевский широко использовал свой каторжный опыт.

«Записки из Мертвого дома» — это своего рода литературные зарисовки разного рода каторжных сюжетов. Описывая острог, в котором каторжане отбывают заключение, Достоевский делает автором этих описаний некоего дворянина Горянчикова, который отбыл на каторге 10 лет за то, что убил из ревности свою жену.

В одной из таких литературных зарисовок, в качестве одного из первых впечатлений героя об остроге фигурирует эта самая птица Каган.

Зарисовка, в которой она фигурирует, такова. Арестованные — некий толстяк и высокий угрюмый арестант — ссорятся по незначительному поводу и начинают друг друга оскорблять. Толстяк обвиняет высокого арестанта в том, что у того начисто отсутствует некая «фартикультяпность». Высокий арестант называет толстяка бирюлиной коровой, отъевшейся на острожном чистяке. Рассердившись, толстяк словесно атакует высокого арестанта, спрашивая его, что он за птица такая. Высокий арестант отвечает: «То и есть, что птица».

Толстяк не унимается. Он спрашивает арестанта: «Какая [птица]?» Высокий арестант отвечает: «Такая». Толстяк: «Какая такая?» Высокий арестант: «Да уж одно слово такая». Толстяк: «Да какая?»

Герой Достоевского, наблюдающий за этой перепалкой, так описывает все, что произошло после пикирования по принципу «какая — такая».

«Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня всё это было ново, и я смотрел с любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало нравы острога.

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было поддержать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно произнес:

— Каган!..»

Известный почвенный философ Лев Исаакович Шестов (1866–1938) в своей книге «Достоевский и Ницше» задается вопросом, «почему Достоевский, к удивлению его современников, с таким странным упорством отказался благоговеть пред гуманными идеями, так безраздельно господствовавшими в шестидесятых и семидесятых годах в нашей литературе? Н. К. Михайловский справедливо видел в нем «злонамеренного человека» (как только этот эпитет забрел на страницы сочинений Н. К. Михайловского — мы привыкли его встречать в иных местах)».

Николай Константинович Михайловский (1842–1904) — один из выдающихся интеллектуалов своего времени, занимавшийся и публицистикой, и литературоведением, и критикой, и переводами, и социологией. Но более всего — теоретическим обоснованием народничества. Михайловский был властителем дум так называемой народнической интеллигенции, мечтавшей о сближении с народом ради его поднятия на борьбу. Он два раза (в 1882 и 1891) высылался из Санкт-Петербурга за связи с революционными организациями.

Другим столь же видным теоретиком народничества был Петр Лаврович Лавров (1823–1901). Михайловский и Лавров — современники, прекрасно знакомые друг с другом и фактически вращавшиеся в одном круге идей. Но если Михайловский до своей смерти оставался в России, то Лавров в 1870 году бежал в Париж. Бежать ему помог русский революционер Герман Александрович Лопатин (1845–1918). Лопатин был очень близок к Марксу. Возможно, он был для Маркса самым близким из всех русских революционеров. Лопатин был членом Генерального совета Первого интернационала, он же — Международное товарищество рабочих. Этот Интернационал возглавлял Карл Маркс. Лопатин был одним из авторов первого перевода «Капитала» на русский язык.

Лавров, бежав при помощи Лопатина из России, вошел в плотный контакт с марксистами, вступил в Первый интернационал, организовывал помощь Парижской коммуне, обсуждал эту помощь с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, представлял во Втором интернационале армянскую партию «Гнчак» (марксистская партия, стремившаяся к расширению Армении и ее превращению в страну социализма). И Лавров, и Михайловский — теоретики, работавшие на стыке народничества с марксизмом. Кстати, петрашевцы, в число которых входил молодой Достоевский, тоже были недалеки от коммунистических идей, современники часто называли их коммунистами.

Лев Шестов справедливо утверждает, что некоторые (очень важная оговорка, что именно некоторые) мысли «подпольного» человека — это мысли самого Достоевского.

Не оспаривая такой тезис Шестова в случае, если речь идет именно о некоторых мыслях, я готов согласиться с Львом Исааковичем в том, что одна из таких мыслей — о неглупости русского человека. Вот что говорит об этом герой «Записок из подполья»:

«У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, — они все те же, даже для приличия не изменятся и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель».

Читатель, не знакомый с «Записками из подполья», может счесть такое высказывание за похвалу русскому человеку. Дабы он не заблуждался, приведу окончание этого якобы восхвалительного пассажа:

«Свойства нашего романтика — это всё понимать, всё видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы; ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; всё обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки), усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время «и прекрасное и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том... даже по опыту».

Начав во здравие, то есть приподняв русского романтика над романтиками западными в духе самого «ура-патриотического» славянофильства, герой «Записок из подполья» кончает, как мы видим, за упокой, то есть приподняв русского романтика, кидает его в бездну и при этом хохочет, приговаривая: «Сволочь ты, сволочь неописуемая».

Лев Шестов, прекрасно понимая, чем именно занимается Достоевский, которого он хочет использовать для антизападного русского почвенничества, но которого при этом по понятным причинам побаивается, так спорит с Достоевским, говорящим, что «среди русских романтиков нет дураков» (а есть одни подлецы: конечная мысль «подпольщика» именно в этом):

«Уж будто у нас нет «дураков»! — одергивает Шестов Достоевского, — А кто по ночам воспевал Макара Девушкина? Кто обливался слезами над Наташей даже в ту пору, когда земля уже трещала под ногами? Увы, этих страниц прошлого не вытравить из памяти, сколько ни хитри. Из всех наших романтиков Достоевский был самым мечтательным, самым надзвездным, самым искренним».

Обсуждая, как именно Достоевский сводит счеты с этой своей искренностью, Лев Шестов вспоминает слова героя «Записок из подполья» о некоей стене безусловности, о том, что перед этой стеной «непосредственные люди... искренне пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас... не предлог воротиться с дороги. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй даже, что-то мистическое».

Шестов, который сопоставлял философию Достоевского не только с философией Фридриха Ницше (это он делал с упоением), но и с философией великого немецкого мыслителя Иммануила Канта, анализируя вышеприведенное высказывание из «Записок из подполья», пишет: «Кто не узнает в этой стене кантовских a priori (изначальных, не требующих обоснования понятий — С.К.), поставленных пред Ding an sich (вещь в себе, которая для Канта носит априорный характер — С.К.)? Философов они очень удовлетворяли, но Достоевский, которому больше всего на свете нужно было это «успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное», сознательно предпочитает лучше расшибить голову о стену, чем примириться с ее непроницаемостью. <...> Достоевский не может возвратиться к прежнему успокоению, к той стене, которая заключает в себе столько нравственно разрешающего и окончательного для непосредственных людей. Лучше какая угодно правда, чем такая ложь, говорит он себе — и отсюда у него мужество, с которым он глядит в лицо действительности. Помните почти бессмысленное, но гениальное выражение шекспировского Лира: «От медведя ты побежишь, но, встретив на пути бушующее море, к пасти зверя пойдешь назад»? Достоевский побежал от действительности, но, встретив на пути идеализм — пошел назад: все ужасы жизни не так страшны, как выдуманные совестью и разумом идеи».

Далее Шестов приводит тот отрывок из «Записок из подполья», в котором «подпольщик» говорит о выстраивании хрустального дворца, о прилете птицы Каган и о джентльмене с ретроградной физиономией. С этим отрывком я уже ознакомил читателя. Приведя этот отрывок, Шестов пишет:

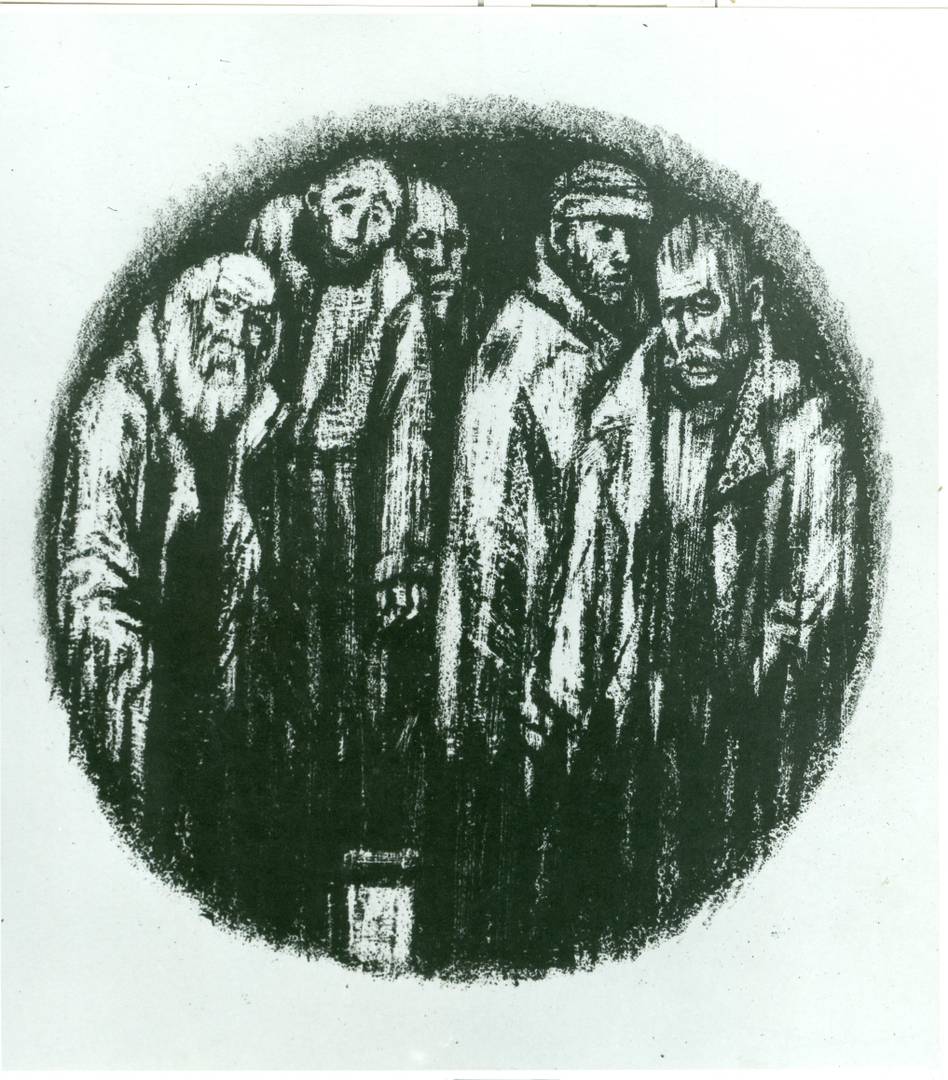

«Очевидно, вы имеете тут дело не с диалектиком. Достоевскому не до спора, совсем не до спора. Он ведь не чужие, а свои собственные надежды убивает <...> В «Записках из подполья» Достоевский отрекается от своих идеалов, которые, как ему казалось, он вынес нетронутыми из каторги. Я говорю «казалось», ибо на самом деле то, что он принимал во время своей жизни в остроге и в первые годы свободы за идеалы, была лишь — надеюсь, теперь это очевидно — обманчивая вера, что по окончании срока наказания он станет прежним вольным человеком. Как и все люди, он принимал собственную надежду за идеал и торопился вырвать из себя все воспоминания о каторге или, по крайней мере, приспособить их к условиям новой жизни. Но его старания ни к чему или, вернее, почти ни к чему не привели. Каторжные истины, как он их ни приглаживал и ни прибирал, сохранили слишком явные следы своего происхождения. Из-под пышных уборов глядели на читателя угрюмые, клеймленные лица, виднелись бритые головы. В шумихе громких слов слышался звон цепей».

Можно было бы идти и далее по пути сравнения коммунистических идей, они же — прилетевшая птица Каган у Достоевского, с идеями самого Достоевского, для которого лишенное противоречий, а значит, и борьбы коммунистическое общество — это «скучища неприличнейшая» (так назвал черт из «Братьев Карамазовых» вечное возвращение в духе Ницше, оно же — бесконечное повторение миров, бесконечно исчезающих с тем, чтобы опять повториться).

Но я выберу совершенно другой путь. И попытаюсь извлечь что-нибудь не столь интеллектуально пресное из столкновения процитированных мною выше умных и глубоких утверждений — с чем-то абсолютно другим. А ну как при таком столкновении возникнет искомая нами искра, способная хоть ненадолго осветить неочевидные проблемы марксизма и коммунизма?

Для столкновения я задействую птицу Каган. А также свой непосредственный опыт советского обыденного существования. Для меня в советском было много необыденного. Это касалось и возможности обсуждать с живыми людьми (живыми в смысле веры в возможность что-то менять) очень глубокие интеллектуальные вопросы. Это же касалось и возможности ставить спектакли для дееспособных зрителей, стремящихся к разрешению политических проблем своего общества и не считающих себя изгоями, живыми тенями. Всё это составляло для меня необыденный пласт моего советского существования с конца 1960-х по начало 1980-х годов. Для меня этот пласт и сейчас представляет абсолютную ценность. И по причине моей неизменной любви к нему, и по причине отсутствия чего-то подобного в нынешней действительности.

Но кроме необыденности была и обыденность. Особо остро я ее ощущал не при проведении полевых геофизических работ, хотя, казалось бы, там-то уж можно было столкнуться с чем-то суперобыденным (само проживание на отдаленных и совсем не пафосных территориях, постоянные столкновения с обитателями этих территорий и т. д.).

И всё же острее всего я ощущал советскую обыденность той эпохи, которую, в общем-то, не зря именуют эпохой застоя, убегая на праздники из Москвы. Дело в том, что, отнимая у актеров своего самодеятельного театра всё свободное время, я по многим причинам оставлял им возможность пообщаться на праздники со своими родными и близкими. Помимо причин общего характера (когда-то они должны были с ними общаться) имели место и причины частного свойства, причем весьма немаловажные. Праздники, заполняемые всем тем, что было свойственно праздникам той эпохи, мне казались небезопасными. Потому что молодость, эмоциональность в сочетании с обязательными спиртными напитками, достаточно раскрепощенными танцами и прочим наносили ущерб создаваемой мною творческой коллективности. А ну как окажутся подорваны некие константы складывающихся очень молодых и непрочных семей? Как потом работать в условиях подрыва этих констант, если подрыв обернется испорченными отношениями между членами коллектива?

Словом, я стихийно стремился избежать тех слагаемых театральной жизни, которые именовались богемными. Понимая, что богема вообще опасна для творчества, а в самодеятельных коллективах, стремящихся к суперпрофессионализму и работающих на износ, она особо опасна.

Но как-то праздники надо было справлять. Я описываю период, когда мне было 20–35 лет. Празднование в узком семейном кругу не устраивало ни меня, ни мою жену. Поэтому мы заказывали себе на Новый год гостиничный номер в крупном и интересном провинциальном городе. Одновременно с этим мы заказывали себе столик в ресторане, чтобы отметить Новый год вместе с другими обитателями этого провинциального города. Делали мы это с каким-то странным упорством. И потому опыт таких празднований — это мой первичный материал для социологического или социопсихологического исследования. Если, конечно, под таковым иметь в виду полевую неформальную социологию и психологию.

Утверждаю на основе богатого опыта, что самой популярной песней во время подобных праздников в конце того периода, когда я имел возможность проводить такие специфические полевые исследования, была песня про птицу Каган. Она же — «птица счастья завтрашнего дня». Знакомлю читателя с текстом песни:

Птица счастья завтрашнего дня

Прилетела, крыльями звеня...

Выбери меня,

Выбери меня,

Птица счастья завтрашнего дня.

Сколько в звездном небе серебра!

Завтра будет лучше, чем вчера.

Лучше, чем вчера,

Лучше, чем вчера,

Завтра будет лучше, чем вчера.

Где-то гитара звенит...

Надежное сердце любовь сохранит.

Сердце любовь сохранит,

А птица удачи

Опять улетит...

Будет утро завтрашнего дня,

Кто-то станет первым, а не я...

Кто-то, а не я,

Кто-то, а не я

Сложит песню завтрашнего дня.

Нет на свете танца без огня,

Есть надежда в сердце у меня.

Выбери меня,

Выбери меня,

Птица счастья завтрашнего дня!

Песня моя прозвучит...

Надежное сердце любовь сохранит.

Сердце любовь сохранит.

А птица удачи

Опять прилетит...

Авторами песни были Николай Николаевич Добронравов, лауреат Государственной премии в 1982 году, и его супруга, композитор Александра Николаевна Пахмутова, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР и так далее.

Несколько слов о Пахмутовой. Телевизионная программа «Суд времени», в которой я спорил с Леонидом Млечиным и Николаем Сванидзе, впечатлила достаточно широкие общественные круги. Впечатлили и мои победы над оппонентами с разгромным счетом, и занимаемая мною позиция. На пике этой общественной реакции я был приглашен на некий Новый год, справляемый относительно просоветской элитой, чьим знаменем был, разумеется, Евгений Максимович Примаков. По протоколу празднества сначала надо было заслушать доклад Евгения Максимовича, а потом перейти в зал, где стояли ресторанные столики и нужно было насладиться как изысканной пищей, так и тщательно отобранной данной элитой пищей духовной. Каковой были определенные песни.

Во время доклада Евгения Максимовича мне несколько раз улыбнулась очень милая женщина, которая была уверена, что я ее знаю, потому что ее знают все, и которая явно сдержанно симпатизировала мне в силу своего знакомства с вышеуказанной телепередачей. Эта женщина мне очень обаятельно улыбалась — скромно, мило, сдержанно и обаятельно. Я старался ответить тем же. Потом мы перешли из конференц-зала в зал, где проходил праздник. Меня посадили за стол с какими-то банкирами. А оркестром и певцами руководила та самая женщина, которая мне так сдержанно и обаятельно улыбалась. Я спросил своих соседей: «А кто эта женщина?» Соседи уставились на меня как на последнюю деревенщину и через губу сказали: «Александра Николаевна Пахмутова». Началось поедание изысканной пищи, а также пищи духовной в виде песен Александры Николаевны и ее супруга. Песни были тщательно отобраны. Они должны были быть стопроцентно советскими в смысле ностальгийности и полностью стерильными в идеологическом плане.

То есть песня «И вновь продолжается бой» не могла быть включена в репертуар этого «просоветского» элитного праздника, а песня «Как молоды мы были» могла и должна была быть включена. Александра Николаевна дирижировала оркестром с большим чувством собственного достоинства. Певцы нового поколения пели. Удержавшиеся на плаву советские элитарии, перешедшие в постсоветский период, с аппетитом ели и очень тепло реагировали на адресацию к своей молодости, избавленную от каких-либо следов советской коммунистической идеологичности.

Я смог вытерпеть всё это до первого перерыва. После чего, выразив предельное уважение к собравшимся, покинул впечатлившее меня праздничное действо. Когда я уходил, один из соседей по ресторанному столику спросил меня с суеверным ужасом: «Вы действительно не знаете Пахмутову?» Я действительно не знал ее. Потому что в моем репертуаре молодости были, о ужас, песни Галича, Высоцкого, Бродского, еще 10–12 авторов. Но в этом репертуаре не было песен Пахмутовой. Так случилось, что те, для кого эти песни были субкультурно значимы, в значительной части своей сдали СССР, причем не без удовольствия. Я говорю не о простых людях, а об элите советского периода. Было ли это случайным?

Но вернемся к песне про птицу Каган.

(Продолжение следует.)