Крупская не зря пишет о том особом воздействии, которое произвела на Ленина трусость представителей сословия, к которому сам он принадлежал, так бесстыдно и некрасиво отвернувшихся от семейства Ульяновых, когда на него легла тень казненного брата Саши.

Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, был действительным статским советником, то есть был, согласно Табели о рангах, гражданским чином 4-го класса. Это соответствовало чину генерал-майора в армии и контр-адмирала на флоте, а также придворному чину камергера. Действительный статский советник именовался «Ваше превосходительство». Представители этого чина имели высокие должностные оклады (350 рублей в месяц, что по тем временам было очень и очень много). Патриарх Алексий I (Симанский) рассказывал достаточно показательную историю: «Отпевают одного высокого чиновника. Диакон молится «…об упокоении раба Божия…», а кто-то в толпе говорит: «Какой же он «раб Божий», если он действительный статский советник?»

То есть и Александр Ульянов, и Владимир Ульянов были дворянами из достаточно благополучной среды. Другое дело, что отец Саши и Володи был выходцем из относительных социальных низов, сумевшим с отличием окончить Казанский университет, получить степень кандидата математических наук и уже после этого, став директором народных училищ Симбирской губернии, дослужиться до действительного статского советника. Это давало ему самому и его потомству право на дворянство, что в те времена значило достаточно много. Отец Александра и Владимира был награжден многими высокими орденами, в том числе орденом Святой Анны третьей степени, Святой Анны второй степени, Святой Анны первой степени, Святого Станислава второй и первой степени, Святого Владимира первой степени.

В семье Ульяновых было шестеро детей.

Илья Николаевич Ульянов умер за год до казни сына Александра — 12 января 1886 года.

Крупская в своих воспоминаниях сообщает об основных вехах биографии Ильи Николаевича, о том, что он «принадлежал к так называемому податному сословию, которому загражден был путь к образованию. С семи лет он остался сиротой и только благодаря помощи старшего брата, отдавшего последние гроши на его образование, благодаря необычайной талантливости и упорному труду удалось Илье Николаевичу „выйти в люди“, кончить гимназию и Казанский университет в 1854 году».

Далее Крупская сообщает нечто созвучное той теме, которую я развиваю ради понимания специфики русского большевизма. Крупская пишет:

«Чтобы понять до конца, каким человеком был Илья Николаевич, надо почитать „Современник“, выходивший под редакцией Некрасова и Панаева, где сотрудничали Белинский, Чернышевский, Добролюбов. И старшая сестра Владимира Ильича — Анна Ильинична, и сам Владимир Ильич вспоминали, как любил Илья Николаевич стихи Некрасова. Как педагог Илья Николаевич особенно усердно читал Добролюбова».

Проинформировав читателя о том, что Добролюбов умер в 1861 году 25-летним юношей, Крупская далее начинает обсуждать статью, напечатанную Добролюбовым в 1857 году, то есть когда этому властителю умов русской интеллигентной молодежи был всего лишь 21 год. Статья Добролюбова называется «О значении авторитета в воспитании». Она посвящена вопросу об авторитете учителя. Вот какие цитаты из этой статьи Добролюбова приводит Крупская. Тут ведь важно, что их приводит она и что приводит их она, обсуждая, что именно повлияло на личность Ленина.

Крупская приводит те цитаты из Добролюбова (как включающие себя ссылки на Пирогова, так и содержащие только самостоятельные суждения), в которых говорится о том, что «убеждения даются нелегко, что только тот может иметь их, кто приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен с первых лет жизни любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно откровенным — как с наставниками, так и с сверстниками».

Крупская далее говорит о том, что «Некрасов, которого так любил отец Ленина, Илья Николаевич, в стихах «Памяти Добролюбова» писал о нем:

…Ты жажде сердца не дал утоленья;

Как женщину, ты родину любил,

Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца

Ей покорял. Взывая к жизни новой,

И светлый рай, и перлы для венца

Готовил ты любовнице суровой,

Но слишком рано твой ударил час,

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!»

Крупская говорит о том, что Добролюбов «покорил честное сердце» Ильи Николаевича Ульянова. Что чтение Добролюбова определило деятельность Ильи Николаевича как директора народных училищ в Симбирской губернии, и что это же чтение сыграло важную роль в том, как именно воспитывал отец «своего сына — Ленина — и других своих детей, которые стали революционерами».

Описывая различные эпизоды, в которых по-разному проявлялась верность отца Ленина воспитательной концепции Добролюбова, Крупская пишет: «И еще одну черту воспитало в Ильиче добролюбовское отношение к детям: это уменье и к себе, к своей деятельности подходить с точки зрения интересов дела, оно застраховало Ильича от мелочного самолюбия».

А вот еще одна цитата из воспоминаний Крупской: «Когда Ильичу было 14–15 лет, он много и с увлечением читал Тургенева. Он мне рассказывал, что тогда ему очень нравился рассказ Тургенева „Андрей Колосов“, где ставился вопрос об искренности в любви. Мне тоже в эти годы очень нравился „Андрей Колосов“. Конечно, вопрос не так просто разрешается, как там описано, и не в одной искренности дело, нужна и забота о человеке и внимание к нему, но нам, подросткам, приходилось наблюдать в окружающем мещанском быту, где еще очень распространены браки по расчету, очень большую неискренность. Позже и мне и Ильичу страшно нравилось „Что делать?“ Чернышевского. Ильич читал его впервые в гимназические времена. Помню, как меня удивило, когда мы в Сибири стали говорить на эти темы, в каких деталях знал этот роман Чернышевского Ильич. С этого романа началось его увлечение Чернышевским».

О Чернышевском я уже писал. И, наверное, кто-то из тех, кто всерьез интересуется духовной революционной русской традицией, в большей или меньшей степени знаком с творчеством Чернышевского. Хотя много ли тех, кого интересует эта духовная революционная традиция и кто понимает, что марксизм и коммунизм, а уж тем более ленинизм вне нее было бы представить невозможно. Можно ли всерьез увлекаться ленинизмом, проявляя при этом полное безразличие к личности Ленина, к его человеческому содержанию. И можно ли не понимать, что личность и это человеческое содержание в существенной степени формирует культура?

Итак, повторяю, самого Чернышевского мы как-то обсудили. И кто-то из тех, кто познакомился с этим обсуждением, что-то знает о Чернышевском. Но кто и что знает о так называемых поэтах «Искры»? Притом что речь идет не о ленинской газете «Искра», а о той плеяде поэтов, которые использовали образ искры для своей групповой идентификации задолго до создания газеты «Искра». Этих поэтов из группы «Искры» называли еще поэтами-чернышевцами. В группу «Искры» входили братья Курочкины, Минаев, Жулеев и другие. Эти имена были фактически забыты уже в советскую эпоху. А уж теперь-то…

Ну и как прикажете обойти эту тему, если Крупская сообщает о том, что Александр Ульянов и его брат Володя особо увлекались поэтами «Искры»? Крупская пишет:

«Особенно много стихов поэтов „Искры“, легальных и нелегальных, знала Анна Ильинична, сама писавшая стихи. Она помнила их всю жизнь, и в последние месяцы ее жизни, когда она была уже разбита параличом, придя со службы и садясь пить с ней чай, я обычно наводила разговор на поэтов „Искры“, она всегда охотно говорила об этом, и меня всегда удивляла ее колоссальная память. Она помнила целый ряд любимых стихов тогдашней передовой интеллигенции. Меня удивило, когда мы были с Ильичем в ссылке в Сибири, какое количество стихов поэтов „Искры“ он знал».

Во-первых, надо как-то перекинуть мост между сегодняшним отношением к культуре и тем отношением, которое описывает Крупская, вспоминая о сестре Ленина, Анне Ильиничне, разбитой параличом, но живущей благодаря способности даже в этой ситуации черпать силы из любимых произведений культуры.

Во-вторых, информация, сообщаемая Крупской, достаточно существенно корректирует образ Ленина. Потому что в этом образе нет места знанию очень большого количества стихов вообще и в особенности тех стихов, которые не входят в патентованную классику, но почему-то очень нужны. Что же это за позабытые стихи и кто их позабытые авторы?

Сатирический журнал «Искра», принадлежащий к тому же разряду публицистических изданий, что и журнал «Современник», издавался Василием Степановичем Курочкиным (1831–1875).

Вот одно из стихотворений Курочкина, который был членом тайного общества «Земля и Воля», входил в пятерку ее центрального комитета.

Видеть, как зло торжествует державно,

Видеть, как гибнет что свято и славно,

И ничего уж не видеть затем

Лучше не видеть совсем!

Слышать с младенчества те же напевы:

Слышать, как плачут и старцы — и девы,

Как неприютно и тягостно всем,

Лучше не слышать совсем!

Жаждать любви и любить беспокойно,

Чтоб испытать за горячкою знойной

На сердце холод и холод в крови,

Лучше не ведать любви!

Знать и молитвы и слез наслажденье,

Да и молиться и плакать с рожденья

Так, чтобы опыт навеки унес

Сладость молитвы и слез!

Каждое утро вверяться надежде,

Каждую ночь сокрушаться, как прежде,

И возвращаться к надежде опять

Лучше надежды не знать!

Знать, что грозит нам конец неизбежный,

Знать всё земное, но в бездне безбрежной

Спутать конец и начало всего

Лучше не знать ничего!

Мудрый лишь счастлив; он смотрит спокойно,

И над его головою достойной

Свыше нисходит торжественный свет…

Да мудрецов таких нет!

Я не хочу ставить в один ряд гениальные стихи Некрасова и то стихотворение, которое только что процитировал. Но мне бы очень хотелось, чтобы чтение этих стихов что-нибудь сказало о внутреннем содержании людей, которые эти стихи читали на память, находясь в ссылке или будучи разбиты параличом.

А вот два стихотворения еще одного из поэтов «Искры» Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835–1889). Минаев был арестован в 1866 году за сотрудничество в журналах, «известных своим вредным социалистическим направлением». Он скончался в Симбирске, на малой родине Владимира Ильича Ленина, после тяжелой болезни.

Первое стихотворение называется «Гражданские мотивы»:

В глухую ночь я шел Коломной,

Дождь лил, и ветер с ног сбивал;

Один вопрос головоломный

Меня дорогою смущал:

«Я так устал… идти далеко…

Но как извозчика найму,

Не заслужив за то упрека

В неуважении к нему?»

Иду. «Наймите, что ли, барин!

Возьму двугривенный один». —

«Нет, милый друг мой, — благодарен:

Как я — ты тоже гражданин.

Могу с тобой я покалякать!

Ты брат нам всем, — но для чего ж

В такую ночь, в такую слякоть

Меня ты, друг мой, повезешь?

Тебе, как мне, нужна свобода,

Ступай домой — ты весь продрог».

Проговорив такого рода

Красноречивый монолог,

Побрел я площадью пустынной;

Уныло Ванька крикнул вслед:

«Ну дайте хоть пятиалтынный!»

Но я шепнул гуманно: «Нет».

А вот второе стихотворение того же Минаева:

В могилу рано. Жажда жизни

Еще, как в юности, сильна,

Хотя ведет меня она

От укоризны к укоризне,

К бесплодным жалобам о том,

Что потерял неосторожно,

Что прежде было так возможно

И оказалось глупым сном.

Смеясь бессильно над судьбою,

Над тем, что дорого для всех,

Мне даже стал противен смех,

Смех жалкий над самим собою.

Повторяю, я не хочу приравнивать эти стихотворения к стихотворениям Некрасова. Но я могу вжиться в образ тех, кто учит в юности наизусть большое количество таких стихов и цитирует их по памяти в тяжелых для себя ситуациях.

Приведу отрывок из стихотворения третьего из «Искровцев», Гавриила Николаевича Жулева (1836–1878). Стихотворение называется «В мастерской фотографа» и посвящено памяти Н. А. Добролюбова. В этом произведении старик дает ответы на вопросы пытливого ребенка. Ребенку нужен пример для подражания. Он спрашивает, кто этот дядя и этот, и этот… все они оказываются негодными для подражания. И тогда старик приводит ребенку в качестве примера для подражания того самого Добролюбова, которого Крупская считает наставником отца Ленина, то есть человеком, дух которого передал ему отец.

Вот что о Добролюбове говорит старик ребенку, который, послушав старика, живописавшего людей, не достойных подражания, делает вывод о том, что коли это так, то, видимо, подражания не достойны все. Старик отвечает ребенку:

Видишь личность: светлый взор,

Нежный и безгрешный…%br

Подлость, зло сражал он в прах,

Смел был, бескорыстен,

Он высказывал в статьях

Много едких истин.

Он нередко повторял:

«Все мы люди — братья»,

И к толпе он простирал

Нежные объятья.

Но толпа тупа была,

Хоть в статьи глядела, —

Но его не поняла

Иль понять не смела…

Он пером своим наш сон

Вековой встревожил, —

Век бы жить ему, — но он

Четверти не прожил.

Да, для края своего

Не жалел он груди…

После смерти лишь его

Оценили люди…

Бил людское он скотство

Словом крепче стали;

Мы всегда статьи его

С жадностью читали.

Он вливал тепло и свет,

В нас роил идеи…»

«Дядя, стой! Его портрет

Дай мне поскорее…

Славно быть таким борцом

И известным свету!..»

И с сияющим лицом

Он припал к портрету.

«Бедный!» — молвил он с тоской

И, сложив три пальца,

Сделал крест за упокой

Честного страдальца.

Такие стихи учили наизусть и чуть ли не молитвенно читали в трудные моменты жизни?

Крупская, переходя от культурной почвы, взрастившей Ленина, к ключевой событийности, оказавшей сильное воздействие на формирование личности будущего вождя, пишет: «Но особенно стал Ильич вглядываться в мать, понимать ее после гибели брата. <…>

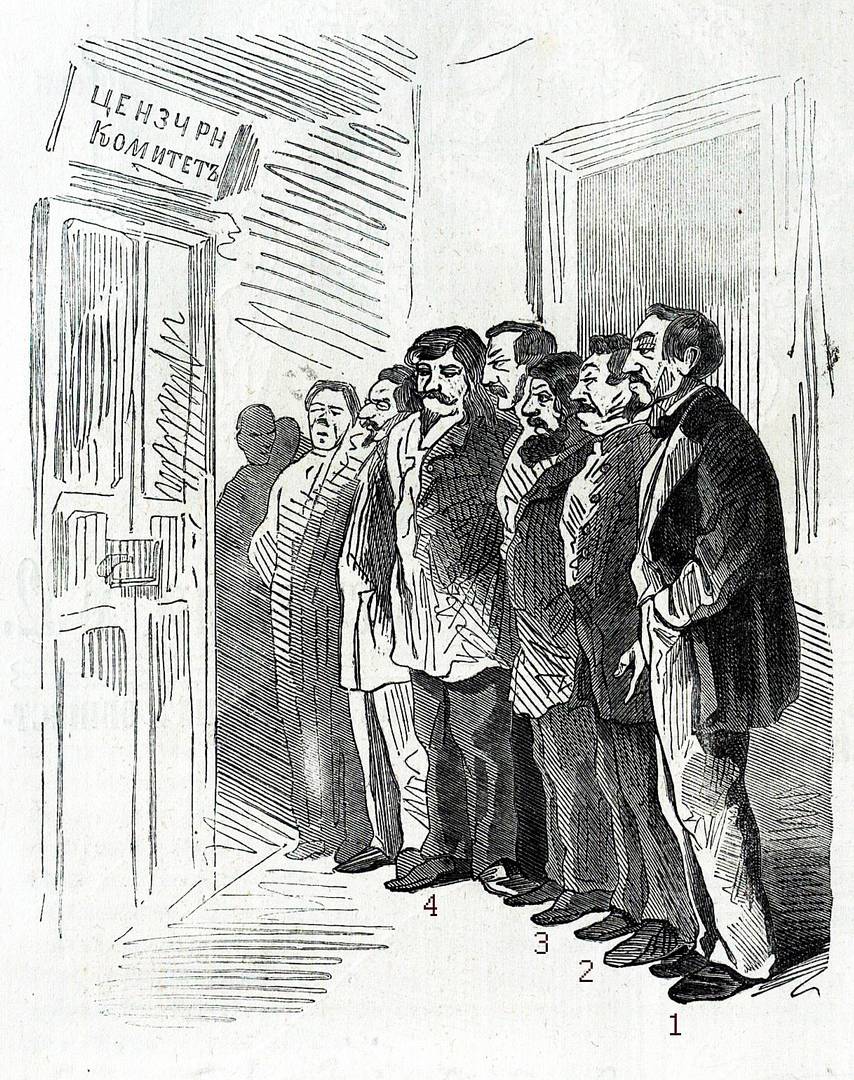

Весть об аресте Александра Ильича получила в Симбирске учительница Кашкадамова, которая передала ее Ильичу как старшему сыну (ему уже было 17 лет) в семье Ульяновых. Анна Ильинична тоже училась в это время в Питере, на Высших женских курсах, и тоже была арестована. Передавать эту ужасную весть матери пришлось Ильичу. Он видел ее изменившееся лицо. Она собралась в тот же день ехать в Питер. В то время железных дорог в Симбирске не было, надо было до Сызрани ехать на лошадях, стоило это дорого, и обыкновенно ехавшие отыскивали себе попутчиков. Ильич побежал отыскивать матери попутчика, но весть об аресте Александра Ильича уже разнеслась по Симбирску, и никто не захотел ехать с матерью Ильича, которую перед этим все нахваливали как жену и вдову директора. От семьи Ульяновых отшатнулись все, кто раньше у них бывал, всё либеральное «общество». Горе матери и испуг либеральной интеллигенции поразили 17-летнего юношу».

Добавлю от себя — они поразили его именно потому, что речь шла о людях, которые до этого входили в число как бы умеренно близких, в число тех, кого можно было назвать как бы своими. Причем эти «свои» до момента, когда случилось несчастье, вели себя определенным образом, как бы согревали своим теплом, восторгались семьей, от которой сразу же отшатнулись, когда случилась беда. Причем отшатнулись особым, позорно трусливым образом, не совместимым ни с дворянской честью, ни с честью интеллигентской. Это было шоком для Ленина еще и потому, что, следуя наставлениям Добролюбова, отец воспитывал его в духе искренности и нравственной (а также иной) независимости от внешних воздействий и обстоятельств. И Ленину казалось, что окружающие его люди именно таковы. Ибо таковы были их тщательно отработанные маски, казавшиеся, наверное, и им самим в чем-то убедительными. И вдруг эти маски слетели, и обнажилось нечто шокирующе неприглядное. Чем более крепки в человеке определенные представления о должном, чем в большей степени он переносит эти представления на тех, кто рядом, тем сильнее шок в случае, если те, кто рядом, подобным образом снимают маски. Шок был, видимо, очень силен. Но в каком-то смысле таким же был шок, испытанный Александром Ульяновым после того, как та же либеральная общественность отшатнулась от Щедрина, которого перед этим обхаживала.

Налицо яростное отмежевание от чего-то, что считал своим и что в каком-то смысле было своим. И вдруг это как бы «свое» обнаруживает определенные свойства. И ты ощущаешь, что это свое — как заразная инфекция или как засасывающее болото. И что если сразу резко не отмежеваться, причем не на уровне слов, а на уровне действия, то ты заразишься этим от как бы своих, тебя сообщество как бы своих засосет, как болото.

Жесткое отмежевание по принципу «я — совсем не вы», «у меня с вами нет ничего общего и я это докажу делом»… не это ли наряду со всем, что мы уже рассмотрели, лежало в основе ленинского духовного и политического самоопределения? А значит, и в основе того явления, которое мы называем русским большевизмом.

Скорее всего, явление это универсальное. Но в России оно обрело особый характер.

Сказавши «а», говоришь «б». Разорвав с теми, кто казался своими, идешь к тем, кто, конечно же, ну что тут греха таить, тебе во многом предельно чужд. Но кто тем не менее может быть воспринят не как инфекция, не как засасывающее болото, а совсем иначе. Ты помогаешь этим другим сформироваться, а они в чем-то доформировывают тебя, доказывают тебе, что ты не обречен на одиночество или на участие в отвратительном для тебя маскараде, обнаруживающем у его участников, при снятии ими благородных масок, такое двуличие, бесчестие, трусость, которое категорически требует резкого отмежевания по принципу «я — не вы». В отличие от этих маскарадников, те, кто становятся после отмежевания от маскарадников настоящими своими, — своими в полном смысле слова, конечно же, не являются. И тем не менее…

Крупская пишет о начале своей совместной с Лениным революционной деятельности в рабочих кружках: «Надо сказать, что рабочие относились к „учительницам“ с безграничным доверием: мрачный сторож громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха; рабочий-сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением писал, что только на страстной узнал он от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим, — тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть — тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонишься к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные, — что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михаила, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал».

В народ не ходят иначе как от глубокого отчаяния, порожденного тем, что идти-то больше некуда. А некуда идти, потому что отвращение толкает в путь, велит не оставаться в среде как бы своих. А путь лежит только туда — в народ. И как бы ни был тернист этот путь, он не грозит для тебя самым страшным — тем, после чего уже жить не сможешь. Он не грозит потерей чувства самоуважения. Он не грозит унизительным крахом еще только формирующейся и надеющейся сформироваться по-настоящему человеческой личности.

Не кажется ли вам, что подобное складывание революционного мышления, чувствования и волевого самодвижения в чем-то сходно с тем, что мы называем первохристианством, катакомбным христианством, христианством, чувствующим свою беспредельную историческую новизну. Это ведь особое христианство, не так ли? Что в его основе?

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног.

Но этот христианский дух прямо передан в русское революционное, в итоге большевистское движение. Эта заповедь Христа прямо переведена на язык большевистской революционной песни. Нельзя ведь только сказать, причем не просто какому-то классу, в который ты входишь (а это не мелочь), а чему-то более широкому, чем этот класс, что «нам с вами не по пути».

Во-первых, нужна духовная опора для того, чтобы так сказать. А найти духовную опору в культуре можно, только если культура очень своеобразна. И я не знаю никакой другой великой культуры, которая в такой степени, как русская, содержит в себе эту духовную опору.

Русская культура не обособилась от всего того, что носит по отношению к ней более широкий характер. И потому лишь смогла стать носительницей нужной духовности, а значит, и духовной опорой для тех, кому так надо противопоставлять себя и своему классу, и чему-то большему, чем этот класс.

Во-вторых, нужно иметь ответ на вопрос: «А что вы имеете в виду, когда говорите „нам“? Ишь ты, „нам с вами не по пути“… А вы-то кто такие?» Только русская культура с ее иной насыщенностью духовности могла породить слова Александра Ульянова о том, что «среди русского народа всегда найдется десяток людей». Тут не на словах, а на деле нужно иначе верить в правду и в духовную силу меньшинства. Класс и нечто более широкое спрашивает, что значит «нам», а вы отвечаете предъявлением чего-то такого, что гораздо больше, чем партия в буквальном смысле слова, и что могло сформироваться только на русской почве народности, духовности и особой интеллигентности, контрастной по отношению к интеллигентности, отвергаемой в силу источаемой ею скверны.

В-третьих, сказав «нам с вами не по пути», надо ответить — и тем, кто это сказал, и самому себе — на вопрос, в чем путь.

Так в чем же он?

(Продолжение следует.)