Троянский конь культурной свободы. Часть IX

Мы уже писали о том, что в СССР понятие «формализм» превратилось в ругательный штамп, лишенный всякого научного или искусствоведческого смысла. Однако каким-то иным смыслом, не научным, оно всё-таки наделялось. Можно даже говорить о целом букете смыслов. С формализмом стойко ассоциировались: индивидуализм, непонятность широким массам, подражание буржуазному Западу, высокомерное элитное обособление, вычурность, заумность, сумбурность, эмоциональная пустота, неестественность, отсутствие человечности и другие смежные представления. Разделить всё это в потоке огульного очернения было практически невозможно. При этом обвиняемые могли в определенной степени иметь отношение к некоторым из этих свойств, а могли и вовсе не иметь. Так, в опере «Великая дружба» В. Мурадели, развенчанной за формализм в 1948 году, можно было найти немало недостатков, но только совершенно иных, никак с перечисленными качествами не соприкасающихся.

И все же смысловой ореол, сформировавшийся вокруг формализма, возник не случайно и не только в результате наветов посредственностей. Постараемся разобраться в его происхождении, начав с истории самого понятия.

Родоначальником формализма как последовательной эстетической концепции можно считать немецкого философа Иоганна Фридриха Гербарта (1776–1841). Именно он стал рассматривать свойства формы — симметрию, пропорции, взаимоотношение частей и их внутренние связи — в качестве главного источника чувства прекрасного. Идеи Гербарта получили развитие во второй половине XIX века у австрийских и немецких интеллектуалов: философа Роберта фон Циммермана («Общая эстетика как наука о форме», 1865), музыковеда и критика Эдуарда Ганслика («О музыкально-прекрасном», 1854), философа Конрада Фидлера («О происхождении художественной деятельности», 1887) и др. Очень влиятельные в свое время тексты создали и сами художники: скульптор Адольф фон Гильдебранд (книга «Проблема формы в изобразительном искусстве», 1893) и живописец Морис Дени (статья «Определение неотрадиционизма», 1890).

Наконец, этапное значение приобрел труд швейцарского искусствоведа Генриха Вёльфлина «Основные понятия истории искусств» (1915), в котором он предложил классификацию всего европейского искусства строго по формальным критериям.

Не будем останавливаться на разборе всех нюансов теории формы у этих и других европейских авторов — их множество. Главное для нас то, что какой бы ни была их историко-эстетическая ориентация — крайне консервативной, как, например, в случае Ганслика, или авангардистской, как у Дени, — сосредоточение на форме, как самой сути всего эстетического, всегда подразумевало идею «искусства для искусства» — т. е. искусства, утверждающего свою полную свободу и автономность по отношению ко всем внешним влияниям и ценностным критериям. Тут имеется в виду не автономия искусства как рода деятельности и даже не самодостаточность произведения искусства. Эти идеи начали утверждаться гораздо раньше, еще в эпоху Возрождения. Речь идет о более узкой автономии: о независимости от протекающих в обществе процессов и даже от большей части самого этого общества.

При этом примат формы и тяга к научности были внутренне направлены не просто против суждения «от содержания», но и против всего, что могло восприниматься как посягательство на чистоту, возвышенность и благородство искусства: политической злободневности, позитивистско-утилитарных суждений о «пользе» искусства, а также мистических и сакральных ви́дений, ставших сомнительными в контексте общего духовного кризиса Европы. Уточним, что речь идет о гуманитарной науке, тогда как в самом искусстве специфическая оккультно-мистическая составляющая только нарастала, не входя в противоречие с экспериментированием в области формы, и даже наоборот, ее сопровождая. Но это отдельная тема, в которую мы здесь не будем углубляться.

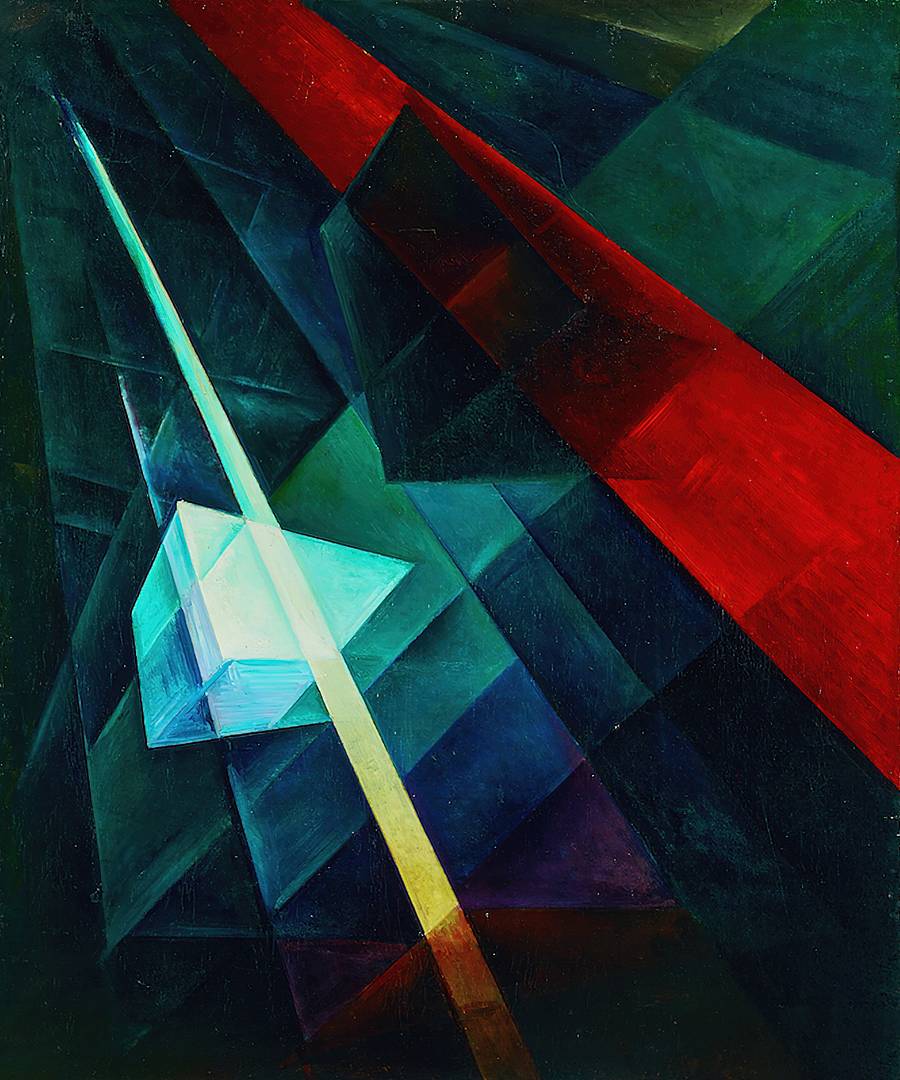

В России формализм стал распространяться в 1910-е годы под влиянием работ Вёльфлина, а также упомянутой выше книги Гильдебранда. Формальный подход оказался созвучен русскому авангарду, искавшему пути обновления искусства и прорыва в будущее. В прошлом, естественно, должен был остаться реализм как проявление изжившего себя общественного устройства.

В 1916 году в Петрограде сформировался научный кружок ОПОЯЗ (общество изучения теории поэтического языка), в лоне которого возникла русская «формальная школа» литературоведения (или «Русский формализм»), оказавшая значительное влияние на развитие гуманитарных наук XX века (в основном на структурализм и семиотику). Членами ОПОЯЗа были такие выдающиеся ученые и литераторы, как В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, Р. Якобсон, О. Брик и др. К нему был близок В. Маяковский, а также крупнейший филолог и фольклорист В. Пропп. Двадцатые годы «формальная школа» провела в бурных полемиках и борьбе, особенно с Российской ассоциацией пролетарских писателей (РАПП). На рубеже 1920–30-х годов Тынянов, Шкловский и другие представители школы дистанцировались от термина формализм и выступили с самокритикой. Однако массированного антиформалистического давления со стороны высшего руководства страны тогда еще не было.

В 1932 году все разрозненные и враждующие творческие объединения, в первую очередь РАПП, были ликвидированы постановлением политбюро ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Взамен создавался единый Союз советских писателей, а также Союзы композиторов, архитекторов и художников. Термин «социалистический реализм», согласно распространенной версии, был предложен самим Сталиным в ходе дискуссий, последовавших за постановлением, для обозначения творческого подхода, объединяющего всех созвучных советской власти деятелей искусств.

Постановление 1932 года сыграло в целом положительную роль в истории советского искусства, утихомирив слишком ретивых поборников «пролетарского» искусства и создав эффективные механизмы поддержки и продвижения творческой деятельности. Но начиная с 1932–1933 годов понятие формализм стало окончательно превращаться в официальный бранный ярлык для обозначения всего, что интерпретировалось как несоответствующее соцреализму. То, что происходило дальше, мы обсудили в двух предыдущих частях на примере музыки.

А теперь вернемся к очерченному в начале статьи примитивно-обвинительному смысловому полю формализма. Так были ли свойственны западному авангардному искусству упомянутые черты? Уберем те, которые связаны с общим определением слова «формализм» (согласно четырехтомному Словарю русского языка под редакцией А. Евгеньевой, 1999, «соблюдение внешней формы в чем-либо в ущерб существу дела, формальное отношение к чему-либо»), т. е. эмоциональную пустоту, бессодержательность, механическое сочетание элементов и т. д. Хотя и тут многое зависит от остроты восприятия каждого человека.

Но оставшиеся характеристики — индивидуализм, недоступность массам, элитное обособление, вычурность, заумность и как минимум неоднозначное отношение к гуманизму, — разумеется, ему свойственны. Конечно, в советском антиформализме многое подверглось дикому огрублению, однако то, что говорилось об антинародности «искусства для искусства» имело, при всех искажениях, определенные основания.

Все эти черты были в особенности характерны именно для западного авангарда, но и русский авангард не был от них полностью свободен. В нем шел напряженный поиск — поиск прорыва к Новому человеку, поиск самой сути этого Нового человека. Однако ход истории не дал возможности развить и завершить эти поиски. Мобилизационная повестка тридцатых годов, скорость и напряженность внутренних и внешних политических процессов, необходимость умерить внутреннюю грызню в искусстве и многое другое не оставляли шансов для продолжения эстетических экспериментов.

Мы рассказываем об этом не для того, чтобы оправдать антиформалистические кампании против советских деятелей искусств, а для того, чтоб поставить вопрос, который обычно не рассматривается: вопрос о сложном и асимметричном положении, в котором оказался СССР по отношению к капиталистическому миру с точки зрения судьбы искусства.

Развитие европейского, а также русского дореволюционного искусства в целом шло в направлении постоянного повышения индивидуалистического начала. Происходило это в рамках действия критической функции искусства: до определенного момента эта функция работала на пробуждение самостоятельного мышления и восприятия, на объединение людей именем высших общечеловеческих ценностей против общественного устройства или государственной системы, которая эти ценности попирала. После крушения надежд на улучшение общества путем эстетического воспитания искусство начало уходить в себя, создавая нишу для несогласных, рассчитывающих по крайней мере на индивидуальное развитие и спасение духовно пробужденного меньшинства.

Западный авангард шел последовательно по этому пути, не пытаясь изменить мир и в лучшем случае рыдая о его несовершенстве и падшести. При этом ему не приходилось печься о массах трудящихся, об их воспитании и вообще о развитии большей части человечества. Эволюция форм, таким образом, оказывалась свободной от связи с «низом», т. е. с нижней частью движущегося «вперед и вверх» треугольника, с которым сравнивал духовное развитие человечества В. Кандинский (см. часть VI).

Западу в конкуренции с СССР в области культуры было как бы легче. Он просто мог продолжить левоанархистскую линию индивидуального протеста, идущую от первого авангарда (которую, как мы увидели, оседлало ЦРУ через «Конгресс за свободу культуры»). А вот СССР необходимо было искать иной путь. Если искусство XVIII и особенно XIX веков выступало против системы, становящейся всё более антигуманной, а авангард начала XX века дошел до полного ее отрицания, то в СССР система в своей основе была по определению направлена на защиту гуманистических ценностей. Поэтому, продвигаясь тем же путем, что и западный авангард, искусство в СССР должно было бы в конечном счете работать против системы. Соцреализм же принципиально и долгосрочно проблемы решить не мог, хотя бы потому, что его главной опорой и образцом было объявлено уже «пройденное» русское искусство XIX века, что резко сужало возможности развития.

Но к этому добавлялась еще и принципиальная ставка на мещанский консерватизм, которая была сделана советской властью, советской номенклатурой в первые же послевоенные годы. Об этом мы говорили в предыдущей части. Таким образом, СССР сам поставил себя в арьергардно-консервативное положение с упором на упрощенчество, что заведомо проигрышно. Тут вспоминается позиция руководимой Сидни Хуком группы противодействия советской делегации на конференции «За мир во всем мире» 1949 года в нью-йоркском отеле «Вальдорф Астория»: «Самое опасное, что мы можем сделать… это оставить разворачивание фронта борьбы с коммунистами реакционерам» (цит. по книге Ф. Сондерс «ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны»). ЦРУ отлично поняло, что в холодной войне опереться на реакционеров, т. е. на консерваторов, было чревато поражением. Советский Союз же сделал именно это, одновременно декларируя, что он стоит на переднем рубеже развития человечества.

Так был ли возможен в СССР какой-нибудь иной путь? Мы, конечно, не можем позволить себе учить с нашей колокольни уму-разуму тогдашних руководителей страны. Выскажем лишь чисто гипотетические соображения. Единственное, что, по всей видимости, могло принципиально изменить баланс сил на культурном фронте холодной войны — это попытка прорыва к тому самому Новому человеку, который грезился России 1910-х и 1920-х годов. Наиболее реальные возможности для того, чтоб начать движение в этом направлении, были именно в послевоенные годы. Разумеется, это не могло осуществляться в отдельно взятой сфере искусства, а только в комплексе со всеобъемлющим развитием общества — иным развитием, по сравнению с Западом. Авангард мог бы тогда сформировать не антисистемный «междусобойчик», а мечтать о космосе, новых архитектурных пространствах, научных открытиях и чувствовать себя причастным к большей части общества — нижней части треугольника Кандинского — и нужным ей, а значит, всему обществу.

В таких условиях и проблема свободы культуры не имела бы значимой политической актуальности. Ведь вопрос о свободе и автономии культуры, в том виде, в каком он ставился, начиная с возникновения идеи «искусства для искусства», по существу подразумевал свободу от основной части общества. Более того, эта свобода всё больше клонилась не просто к независимости, а к праву давать обществу пощечины и бросать ему высокомерный вызов.

Авангард, в первую очередь западный, систематически закреплял связку между индивидуализмом и формализмом. Почему? Потому что эта связка реализовывалась именно в контексте болезненно-конфликтного противопоставления индивидуума обществу. Характер обвинений в формализме в СССР послевоенного периода — сама их интонация — постоянно смахивали на типичное советское обвинение в интеллигентском «умничании». Можно ли было рассчитывать, что чуткие и ранимые художники не отреагируют на это внутренним отмежеванием от власти, говорившей от имени народа, и коллег, пишущих «для народа»?

Заметим при этом, что формализм и индивидуализм сами по себе не синонимы. Одним из величайших «формалистов» в истории можно назвать И. С. Баха. В формальном и порой вполне умозрительном комбинировании музыкальных элементов ему не было равных. Но в то же время его музыка абсолютно не индивидулистична. Она проникнута духом демократического равенства и единения перед Богом бюргеров времен раннего капитализма. Общее в ней гармонично сочетается с индивидуальным. В советской музыке также были примеры подобного сочетания при удивительно ярких формальных решениях, например, у Шостаковича в 1920-е годы (1-я и 2-я симфонии, Первое трио), а также в 1930-е и 1940-е (5-я и 7-я симфонии и многое другое), а свои самые индивидуалистические произведения — болезненно индивидуалистические — он создавал как раз в поздний период.

В советском обществе по факту осуществлялся синтез индивидуального и коллективного начал. Однако в культуре процесс их взаимодействия и сращивания, связанный с работой по вертикальной оси — соединением низа с верхом и верха с низом — оказался надломлен. Запад в то же время пошел на категорический и окончательный разрыв между ними, но культурный «верх» в нем мог полноценно существовать только в условиях искусственной подпитки, обусловленной необходимостью противостояния с СССР. Проседание стало обнаруживаться после окончания холодной войны, когда подпитка резко пошла на убыль за ненадобностью.

(Продолжение следует.)