Художник Казимир Малевич писал, что скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Соборе Василия Блаженного. Авангардист призывал «свергать академический хлам» ради творческого развития человечества.

Реалистическая и вообще прежняя живопись в тот момент перестала отвечать на запросы людей. Мир разламывался, и натурализм становился чужд сознанию, разламывавшемуся вместе с ним.

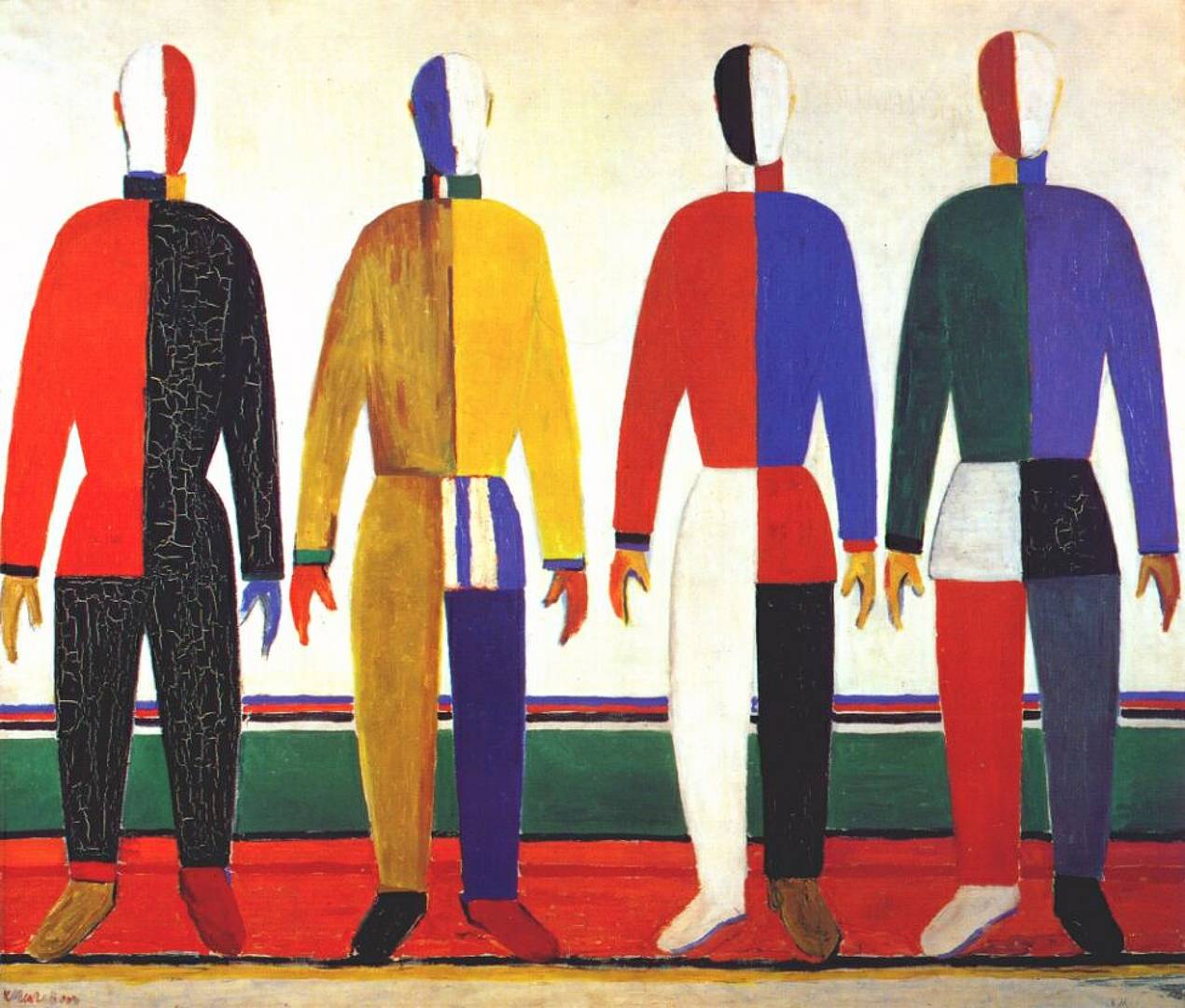

Картина, на которой человек создавался из геометрических фигур, больше говорила о чем-то сущностном, чем самая точная копия.

Супрематизм развивался, когда человечество пересматривало постулаты ньютоновской физики. В тот момент выяснялось, что атомы, на которых зиждется всё вещественное, не являются непоколебимо твердыми. Внутри них — динамический вакуум, некое движение энергии. И стоит этому внутреннему потоку сил — вообрази — остановиться, как вселенная немедля рухнет.

По мне, так Малевич говорил об этих силах и энергиях. Разговор о них он считал единственно актуальным и в живописи проводил исследования, в чем-то подобные тем, что осуществляла наука. А целью была свобода. Освобождение от предрассудков во имя истины.

В поэзии стремление футуристов уйти от обусловленного языка к не обусловленным звукам и созвучиям похоже на искания супрематистов. Футуристы считали, что человек может выйти в «открытый космос» языка, где ему откроются невиданные новые возможности и энергии.

Футуристы были убеждены, что даже Пушкина нужно «сбросить с парохода современности», чтобы выйти в этот космос.

Речь шла о творческой свободе, которую в ее естественном стремлении к прорыву ничто не должно сковывать. И очень тонка грань, за которой кончается эта свобода и начинается произвол. Ведь, по сути, именно произволу поклонились сюрреалисты и дадаисты. Теряющее человека человечество возвело на пьедестал случайность. Левацкое искусство — вспомним, что Дали вполне себе нашел точки соприкосновения с Троцким — было призвано показать фундаментальную неустроенность человека в мире, его метафизическую растерянность.

Если мы подвешены, если всё в нашем существовании так неопределенно и не устроено, то всё дозволено. Вот как можно, пользуясь языком Достоевского, сформулировать левацкое кредо. И, пожалуй даже, к появлению этого кредо в большей степени приложили руку не эстетические левацкие течения, такие как модернизм, а экзистенциалисты, оформившие в своих текстах практически капитуляцию перед Ничто.

С третьего курса, когда с факультета журналистики я начал постоянно ездить на философский факультет МГУ, вопрос для меня стоял так: если творец, художник, философ, чувствует неустроенность мира, его негатив, а может, даже ущербность, в какой мере он может это проповедовать? Ведь одно дело — собственное разочарование — и совсем другое — последовательные и методичные попытки вбить это разочарование в других.

Мысль профессора биоэтики Принстонского университета Питера Сингера о необходимости максимально оправдать рождение детей из пробирки в чем-то напоминает идеи Малевича. Привычным способом рожденный человек — это как бы «музей», наполненный предрассудками, фатально ограничивающими человеческую свободу. И на естественном зачатии, этом Пушкине, занимающем место на «пароходе современности», не стоит так уж сильно концентрироваться.

Но Малевич учился на работах прежних мастеров, а мысль Сингера всё же была воспитана людьми не из пробирок. Так что же получается: одним дается право распорядиться «творческим наследием», расправившись с ним по своей доброй воле, а другим — лишь ступать на заботливо подготовленную пустошь?