В моих предыдущих статьях и публикациях других авторов газеты уже не раз шла речь о тревожных, а порой и пугающих тенденциях, которые столь наглядно и многообразно проявились в нашей культуре, в том числе в музейно-художественной жизни в связи с важнейшей юбилейной датой минувшего года — 100-летием Октябрьской социалистической революции.

Все мы видели и слышали, как оскорбительно обойденные вниманием властей великие события безбожно забалтывались и «демонизировались» в телевизионных «исторических» передачах и «художественных» сериалах (чего стоит «главная премьера» года на ТВ — антиреволюционная обработка «Хождения по мукам» А. Толстого). Как вместо чествования памяти борцов за народное дело множили памятники царям и контрреволюционерам, призывая при этом к «всенародному примирению».

И хотя юбилейный год закончился, подобные явления не должны остаться неосмысленными и непреодоленными, будучи симптомом опаснейшей болезни обезволенности общества, утраты способности различения света и тьмы и равнодушия к чувству правды, которая всегда была главным «кодом» отечественной культуры.

О необходимости, но и сложности подобного преодоления, о множественности, могуществе и влиятельности преград на этом пути, между прочим, лишний раз заставило задуматься и недавнее заседание Президентского совета по культуре и искусству. Хотя на нем (как обычно) было сказано немало правильных слов о конкретном положении дел в организации различных сфер культуры, о том, что «культурой нельзя руководить — культуру надо понимать», и что важнейшей задачей является «сохранение нашего культурного кода», чтение стенограммы заседания оставляет, честно говоря, невеселое впечатление.

И одна из причин этого заключается в том, что среди выступавших на заседании Совета и в самом его составе едва ли не большинство составили именно те, кто особо отметился в последние годы на ниве «демонизации» революции, очернения и шельмования истории советского периода нашей страны: В. Хотиненко, Е. Миронов, А. Сокуров, М. Пиотровский, А. Герман, А. Архангельский и т. п.

Лично для меня как историка отечественного искусства чувство горечи при разговорах о «сохранении культурных кодов» России усугубляется отчетливым пониманием той опасности, которой подвергаются эти «коды» в месте, где они хранятся в, так сказать, наиболее наглядном виде, а именно — в Государственной Третьяковской галерее.

Будучи совершенно уникальным музеем, в котором сосредоточены почти все главные, ключевые памятники истории национального изобразительного искусства, начиная с «Владимирской Богоматери» и «Троицы» А. Рублева, включая лучшие полотна О. Кипренского и А. Венецианова, А. Иванова и В. Перова, В. Сурикова и И. Репина, А. Саврасова, В. Поленова и В. Серова, И. Левитана и М. Врубеля, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, А. Пластова, Г. Коржева, В. Попкова и многих, многих других, галерея является единственным местом на земле, где можно «вживую», глаза в глаза встретиться с историей русской культуры, ощутить ее нервную систему, почувствовать живое дыхание лучших художников и людей, запечатленное в великих произведениях иконописи и живописи, графики и скульптуры.

Именно поэтому большую тревогу вызывает трансформация (а точнее — деформация) Третьяковской галереи в последнее время. Особенно — с 2015 года, когда началось радикальное преобразование характера и направленности деятельности музея, его «ребрендирование» и постмодернистское переустройство. А главное — «перекодирование» классического наследия, навязывание зрителям вкусов и «интерпретаций», угодных нынешним сильным мира сего, и, конечно, «десоветизация» искусства.

Именно поэтому хочется еще раз обратить внимание читателей на характер совсем недавно завершившей работу «главной выставки» года — «Некто 1917», в которой десоветизаторская направленность и деформирование зрительского восприятия истории отечественного искусства достигли, пожалуй, небывалой степени.

Как я уже писал в предыдущей статье, организаторы этой выставки поставили перед собой, казалось бы, вполне закономерную в юбилейный год задачу — объективно показать и осмыслить «срез» состояния отечественного искусства в связи с главными историческими событиями 1917 года. Но вместо глубокого осмысления темы и информирования зрителей об отношении крупнейших мастеров различных поколений и направлений к самодержавию, буржуазно-помещичьему строю, Февральской революции и Советской власти, они создали совершенно неудобоваримое и тенденциознейшим образом откомментированное зрелище, имеющее целью показать якобы отчужденность отечественного искусства от судьбоносных для страны событий и чуть ли не губительность Октября и прихода к власти большевиков для нашей культуры.

Предлагая зрителям «забыть», «что была такая страна — Советский Союз», и сопровождая экспозицию совершенно удивительными комментариями в СМИ (так, куратор выставки И. Вакар поведала в своих интервью, что революция была для художников «чем-то вроде плохой погоды», а авангардисты «воспользовались» революцией для достижения своих чисто художественных целей), они умудрились организовать выставку так, что она вызвала у зрителей, по выражению критикессы из молодежного интернет-журнала МГУ (!), впечатление «панорамы того, как сбегали художники от пугающей их революционной действительности ... сбегали кто куда: Марк Шагал — в привычную для него еврейскую культуру, Ольга Розанова — в световую абстракцию, Александр Бенуа — в изощренное эстетство...» и т. д.

Но если подобное восприятие объяснимо и в какой-то степени простительно у нашпигованных нынешними пропагандистскими штампами зрителей (тем более молодых), чаще всего имеющих «клиповые», разрозненные и вкусовые представления об истории искусства, то чем, как не сознательной фальсификацией истории, можно объяснить подобный разворот зрительского восприятия со стороны профессионалов-устроителей выставки?

Мы, конечно, уже сталкивались с подобным подлогом социальной природы творчества мастеров начала ХХ века два года назад — когда на выставке В. Серова этот художник Правды и летописец революции 1905 года был превращен чуть ли не в гламурного и вздорного царедворца.

Подобное же мы фактически видим и читаем в залах и каталоге выставки «Некто 1917», авторы которого напрочь «забывают», что (как я уже писал в статьях «Десоветизация живописи — 4 и 5») еще в 1905 году практически все значительные художники России и вся художественная молодежь сочувствовали революции, а многие и участвовали в ней с кистью или даже оружием в руках.

Фундаментальным фактом является и то, что именно мучительные переживания и разочарования части интеллигенции после поражения революции и наступления реакции были питающей основой того отчуждения от «неподлинной» действительности, тех грез, фантазий и эсхатологических настроений, которые определили специфическую атмосферу Серебряного века. Равно как и порывов к «взлому вселенной» и «отречению от старого мира», столь характерных для «энергийного действа» футуристов, русского авангарда с его напряженным ожиданием неизбежного радикального обновления общества и его культуры.

Но хотя где-то в каталоге выставки «Некто 1917» и проскальзывают слова Малевича, что в начале творческого пути он выбирал «между кистью и маузером», в целом устроители выставки никоим образом не дали почувствовать и понять всю меру и многогранность сопричастности лучших мастеров искусства к социальным событиям и энергиям того времени.

Рассуждая о характере «художественного рынка» в 1917 году и тяготах городского быта устроители выставки отнюдь не напоминают зрителям, что виной этих трудностей были совсем не большевики, а погнавшие народ на кровавую бойню царское, а затем и Временное правительства.

Не говорят они и о том, что симпатии и энергия большинства мастеров искусства уже с весны 1917 года были на стороне не Керенского и Ко (деятельность которых привела по выражению А. Бенуа «не к жизни и выяснению, а к вящему омертвению и путанице»), а Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем и Советской власти, уделявшей сохранению памятников старины и вообще искусству гораздо больше внимания, чем Временное правительство.

Причем относится это к большинству крупнейших живописцев и скульпторов разных направлений и поколений, начиная с реалистов-передвижников и пейзажистов «Союза русских художников», вместе с более молодыми мастерами написавшими в конце 1917 года коллективное письмо «В Комиссию по охране памятников искусства и старины при Совете Рабочих и Солдатских депутатов». В нем говорилось, что художники желают «всемерно содействовать охране памятников искусства и участвовать в разработке всех вопросов художественной жизни Москвы в тесном контакте с Комиссией при Совете Рабочих и Солдатских депутатов». (Письмо подписали А. Е. Архипов, B. М. Васнецов, С. Ю. Жуковский, К. А. Коровин, Н. П. Крымов, П. В. Кузнецов, С. В. Малютин, Л. О. Пастернак и другие — всего 56 подписей).

Но об этом письме, переданном в Совет и опубликованном 1 января 1918 года (как и других подобных документах), устроители выставки даже в хронологической части каталога не упоминают. Как не упоминают и об искреннем сотрудничестве с советской властью большинства мирискусников (А. Бенуа, М. Добужинского, А. Остроумовой, Е. Лансере, С. Чехонина — автора первого советского герба и агитационного фарфора).

Забывают они и то, что многие художники служили в Красной армии (например, М. Греков, П. Филонов, Г. Клуцис, В. Фаворский). Что практически все значительнейшие символисты (К. Петров-Водкин, П. Уткин, М. Сарьян) и «Бубновые валеты» (А. Лентулов, И. Машков, П. Кончаловский, А. Куприн и др.) сразу приняли новый строй и деятельнейшим образом участвовали в становлении советского художественного образования. Как и якобы «бегущий от действительности» священник П. Флоренский, считавший советскую власть «единственно реальной силой, могущей провести улучшение положения массы».

Я мог бы привести здесь еще множество принципиально важных примеров подобного рода, говорящих как о причастности крупнейших русских художников к идеям и революциям 1905 года и Октября, так и о самом искреннем сотрудничестве их с советской властью. Но, увы — устроителями выставки такие факты по большей части не просто игнорируются, но и самым наглым образом шельмуются и «перекодируются». В наибольшей степени это, пожалуй, относится к «Эпилогу» выставки, где, как я уже писал, экспонировано несколько значительнейших, ключевых для периода формирования советского искусства произведений — прежде всего «Новая планета» К. Юона (1921), «1918 год в Петрограде» К. Петрова-Водкина (1920) и «Большевик» Б. Кустодиева (1920), смысл и пафос которых на глазах удивленной публики буквально переворачивается.

Так, отвергая «идеологизированные» традиции советского искусствознания и якобы стремясь к исторической истине и «неоднозначности», кураторы выставки и лично директор музея заявляют, что «картину «Новая планета» К. Юона в советские годы рассматривали «со знаком плюс». Но если всмотреться, полотно напоминает ни больше, ни меньше «Меланхолию» Ларса фон Триера (мрачный «гламурно-апокалиптический» постмодернистский фильм Ларса фон Триера о последних днях жизни на Земле перед ее столкновением с другой планетой — В.П.). «А «Большевик» Б. Кустодиева восходит к его знаменитой работе для журнала «Жупел» 1905 года, где он изображает смерть с косой» (из интервью З. Трегуловой «Российской газете» 10.04.2017 г.).

Но позвольте, а как же совершенно очевидный не только в этой картине, но и во всем творчестве Юона солнечный пафос космического жизнеутверждения? Как мнение директора Новой Третьяковки «со знаком минус» соотносится с такими работами Юона, как «Люди будущего», и многими другими полотнами, неизменно свидетельствующими о его приятии советской действительности и самом активном участии (как живописца и теоретика) в создании лучшего, лишенного конъюнктуры и официоза варианта социалистического реализма? (Рекомендую к прочтению двухтомник его сочинений, изданный в далеком 1956 году.)

И что особенно печально, все эти операции по деконструкции (а попросту — нахальной подмене смыслов) не ограничиваются пространством выставки и ее каталога. Но и широко тиражируются в СМИ, получая публичное одобрение и и благословление на самом высоком правительственном уровне, причем не только министром культуры В. Мединским.

Я имею в виду, в частности, информацию об экскурсии, проведенной 30 ноября 2017 года госпожой Трегуловой по выставкам «Некто 1917» и экспонированной в соседних залах «Биеннале современного искусства» для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и вице-премьера Ольги Голодец. Которая, между прочим, курирует в правительстве сферу культуры и, кроме того, является главой попечительского совета Третьяковской галереи (куда входят в основном представители олигархата). Кстати, дочь О. Голодец — Татьяна Голодец работает заместителем директора по развитию Третьяковской галереи, поступив в этот музей на службу вскоре после назначения З. Трегуловой.

Как пишут корреспонденты, поведав, что «цель экспозиции состоит в том, чтобы отказаться от устойчивых стереотипов в восприятии данной темы и приблизиться к пониманию сложной картины истории России», З. Трегулова показала высоким гостям работы М. Нестерова, К. Малевича, В. Кандинского, М. Шагала, И. Репина и других художников, в том числе Б. Григорьева, на полотнах которого «изображены «новые горожане»: воры и проститутки, которые массово вылезли на улицы с приходом Октября 17-го».

О восхищении Ольги Голодец выставкой «Некто 1917» известно уже со времени открытия экспозиции, когда вице-премьер заявила, что эта «главная выставка года» «среди событий, посвященных 1917 году», «занимает совершенно особое место».

Премьер-министр также не только очень высоко оценил «хороший взгляд» на эпоху, но и высказал некоторые свои вкусовые предпочтения и историко-художественные суждения, приведенные целым рядом СМИ, в том числе правительственной «Российской газетой» и ТАСС «Агентством ТАСС».

Как известно, Дмитрий Анатольевич вообще не чужд искусствам. Он не раз признавался в большой любви к музыке (не советской, которой он «никогда не слушал», а хард-року группы Блэк Шаббат) и к танцам (помните, как он отплясывал в гостях у «Комеди клаба» под хит попсовой группы начала 90-х «Комбинация» «Америкэн бой, возьми меня с собой»). Есть у него и коллекция «актуального искусства».

На выставке же «Некто 1917» он, судя по сообщениям в прессе, особо выделил картину З. Серебряковой «Спящая крестьянка» («Медведев с удовольствием заметил: «Она очень хорошо рисовала женское тело!») и задержался в не раз уже упоминавшемся нами заключительном разделе с картинами Юона, Петрова-Водкина и Кустодиева.

Своеобразным оказалось суждение Д. Медведева об исполненной чувства надежды, любви и веры в будущее картине «1918 год в Петрограде». Оказалось, что он ее знает с детства. «Ее размещали во всех каталогах. Столько в ней безысходности (?! — В.П.)», — заметил премьер».

«Долго разглядывал» он и картину Кустодиева «Большевик», обсуждение которой с Трегуловой в передаче прессы вообще-то можно отнести к разряду жесткого стеба.

Генеральный директор Третьяковской галереи выразила мнение, что создается впечатление, что идущий по революционному городу гигант «готов раздавить людей на своем пути, которых просто не замечает под ногами». Еще хлеще пересказ этого разговора звучит в одной из газет: «Мужик размером с великана ...идет по головам горожан, ступает по ним своими здоровенными сапожищами... взгляд у мужика полубезумный то ли от своего величия, то ли невозможности происходящего».

Медведев же, подхватив эту «мысль», добавил: «Лицо получилось у него неоднозначное ... Лицо Владимира Ильича, когда он был в Горках уже в бессознательном состоянии. Страшные фотографии».

Трегулова согласилась, отметив, что организаторы выставки и ставили своей задачей отобразить неоднозначность революции 1917 года.

Премьер-министр же, поблагодарив руководителя музея за создание экспозиции, подвел итоги этой части экскурсии: «Потом (после 1917 года) всё изменилось, заидеологизировалось плакатом (?! — В.П.). Или наоборот, люди уехали и вообще не хотели об этом периоде вспоминать. Это (экспозиция), конечно, хороший взгляд именно в том смысле, что это 1917 год, но здесь практически нигде нет однозначного прочтения событий того периода».

Зато, судя по сообщениям, однозначно положительно оценил премьер увиденное им во второй части экскурсии — в залах Биеннале: «Хорошая выставка. Я на самом деле к современному искусству хорошо отношусь. Нам в Москве современного искусства не хватает».

О том, насколько «не хватает» Москве «современного искусства» и какими методами и какой ценой происходит в Третьяковской галерее его навязывание посетителям, мы еще поговорим в дальнейшем.

Здесь же хотелось бы несколько более подробно обратить внимание читателей на суть манипуляции, проводимой на выставке «Некто 1917» с кустодиевским «Большевиком», поскольку в ней особенно наглядно проявляется характер целенаправленно осуществляемой политики по «реинтерпретации» русской и советской классики.

Конечно, «о вкусах не спорят», и к работе Кустодиева, мере органичности соединения в ней символико-аллегорического и бытового планов, убедительности образа можно относиться по-разному.

Но при этом долг искусствоведа и просто действительно заинтересованного в понимании живописи зрителя постараться адекватно понять природу созерцаемого образа, по возможности соотнося его и с общим контекстом творчества автора и его эпохи, и со сведениями о мировоззрении, «творческом поведении» художника.

В данном же случае мы имеем дело с вопиющим искажением смысла и пафоса картины, навязыванием представлений, чуждых характеру произведения уже на уровне самого общего его описания и анализа.

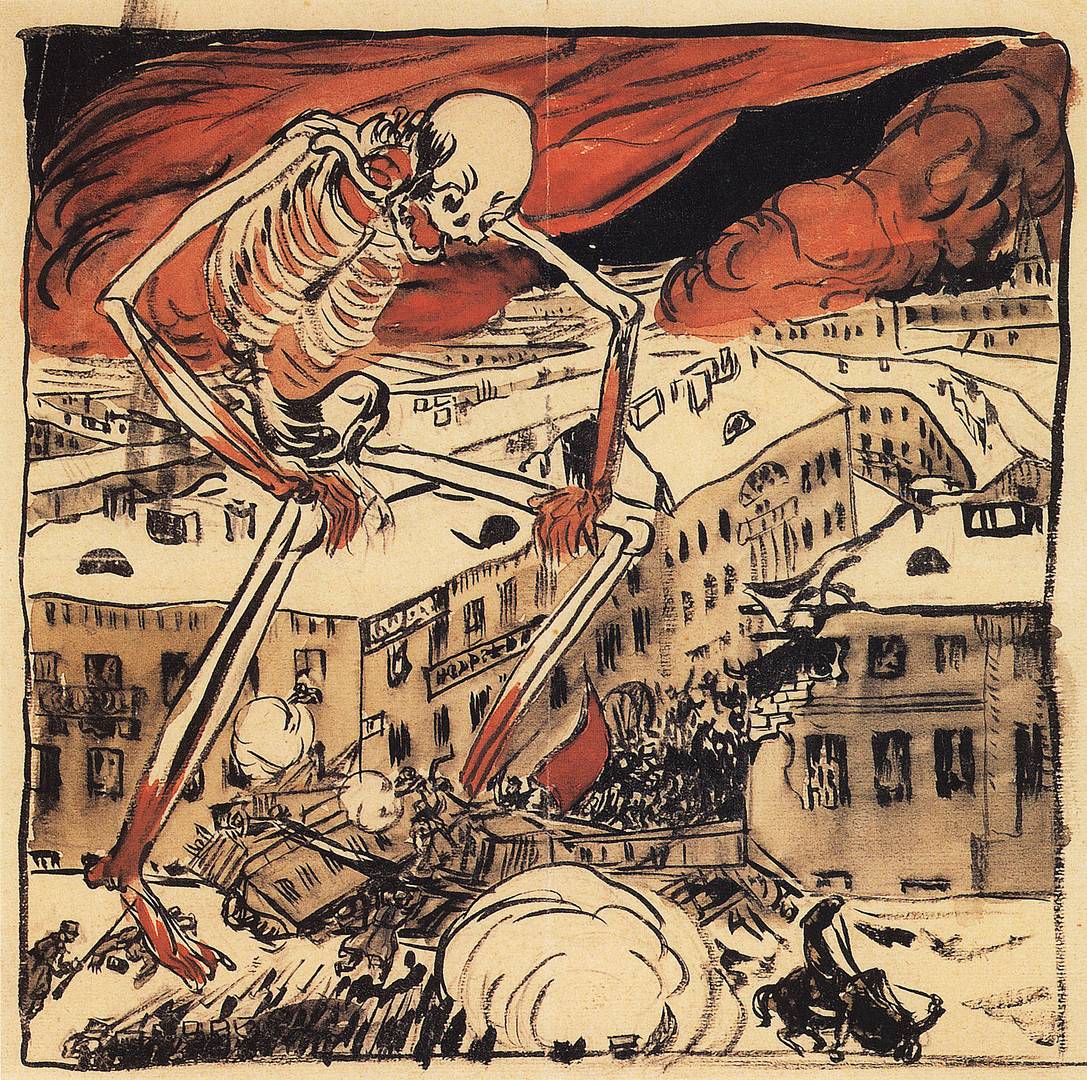

Прежде всего ни о каком «затаптывании» и хождении по головам людей в этой картине не может быть и речи. Это в кустодиевском рисунке 1905 года «Вступление» (для журнала «Жупел»), посвященном ужасам жестокого подавления декабрьского восстания, страшная костлявая слепая смерть с воем шагала по трупам и осененным красным знаменем баррикадам восставшего народа, почти в упор расстреливаемого царскими карателями.

Здесь же исполинская фигура «красного призрака» (слова Кустодиева в пересказе Вс. Войнова) — огромного человека, по облику и одежде близкого к рабочему люду, наполняющему городские улицы, никоим образом не топчет людей, но как бы вырастает из них, выражает их волю (это особенно чувствуется в правой верхней части картины, где толпа ритмически вторит изгибам огромного красного знамени). Как ответный праведный гнев, направленный против поработителей народа, воспринимается выражение лица большевика (не надо забывать, что картина создавалась в разгар Гражданской войны). Жизнеутверждающий смысл несет в себе яркий зимний пейзаж. И хотя в картине можно увидеть и размышления художника о соотношении увлекающей людей воли и традиционных устоев быта (согласно документам, Кустодиев хотел изобразить внизу и убегающих попа и дьякона), говорить об антиреволюционной, антибольшевистской направленности картины не приходится.

И если для Дмитрия Анатольевича как зрителя-любителя, знакомого с советской классикой «по каталогам», да еще и по чужой «наводке», такая аберрация зрения в какой-то мере простительна, то с Трегуловой дело обстоит иначе, поскольку как специалист по русскому искусству начала XX века она просто обязана представлять себе общий контекст творчества Кустодиева. В котором любовь к родной природе, знание народного быта и любовно-лукавое изображение жизни русской провинции сочетались с ненавистью к самодержавию и самым сочувственным отношением к рабочему, революционному движению (см. его работы периода первой русской революции «Манифестация», «Первомайская демонстрация у Путиловского завода» и др.).

Широко известно, что и Октябрьскую революцию в целом, и многие начинания советского правительства он, несмотря на бытовые неудобства, усугублявшиеся мучительной болезнью (опухолью спинного мозга и параличом ног), воспринял не просто положительно, но с восторгом, создав в последнее десятилетие жизни (он умер в 1927 году в возрасте 49 лет) множество произведений, в том числе изображений Ленина, в которых это отношение выразилось в полной мере. В этом плане он был близок другому замечательному художнику и архитектору С. Малютину (между прочим, создателю первой русской матрешки), видевшему в большевиках «носителей правды и счастья» и ставшему одним из инициаторов и руководителей Ассоциации художников революционной России (1922), в которую вскоре вступил Кустодиев, а несколько позже и Петров-Водкин.

Кроме того, существуют ведь и воспоминания детей Кустодиева, где достаточно подробно рассказано, как радовался он передаче старинных дворцов под дома отдыха для трудового народа, мечтал о расписанных великолепными панно новых рабочих клубах и говорил сыну: «Ты счастливый, доживешь и увидишь сам всю красоту предстоящей жизни, а в жизни самое главное — труд и право на отдых после труда. Это и завоевано сейчас самим народом, раньше этого не было, жить было трудно, унизительно и мерзко».

Конечно, при определенных взглядах, и особенно из нашего времени, на эти убеждения большого мастера можно смотреть в какой-то мере как на проявления некоего «прекраснодушия». Но и навязывать зрителям «толкования» его работ, с точностью до наоборот искажающие их смысл, столь нахально перевирать историю культуры, что называется, грешно, «Богородица не велит».

(Продолжение следует.)