Предположив вслед за рядом исследователей, что привычному нам обществу патриархата предшествовал некогда матриархат, и видя, что фон Триер в интересующем нас фильме «Антихрист» направляет свою героиню в состояние, соответствующее древнейшим формам этого матриархата, мы не можем не задаться вопросом: чем характеризуется жизнь этой женщины до начала ее превращения — до событий, показанных в фильме.

Вспомним еще раз кратко, что мы видим в этом фильме. Перед нами обычная современная семья, которую постигает несчастье в виде гибели единственного ребенка. Тяжелейшая скорбь матери по поводу его утраты, выглядящая поначалу вполне естественно, постепенно принимает все более и более странные формы, которые ее супруг, пытающийся помочь ей через психоанализ, просто не может понять.

Непонимание все нарастает, и в конце концов та женщина, в которой мы поначалу видели несчастную мать, переходит в состояние раскрепощения некоей первобытной женской природной силы, которую она направляет против своего мужа. И которую, как выясняется, направляла и против ребенка: она могла легко отвратить от гибели, но не сделала этого.

Читайте также:

Страшная дорога свободной личности. Ларс фон Триер и гностический экстаз

Страшная дорога свободной личности. Ларс фон Триер и тайна женоубийства

Страшная дорога свободной личности. Эмансипация гетеры

Видя во всем этом не произвольную фантазию художника, а некое далеко идущее описание происходящего с человечеством, мы должны понять, что именно творится в тех самых обычных современных семьях, если в них может возникнуть такая конфигурация. Есть ли философия, которая так или иначе это осмысливает?

Прежде чем двигаться дальше, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что я не рассматриваю развиваемое фон Триером понимание женской природы как универсальное, относящееся ко всем женщинам вообще и во все времена. Однако при этом оно представляется мне вполне отражающим реалии западной культуры и метафизику пола на Западе.

Как уже упоминалось, Лафарг, подробно описывающий переход от матриархата к патриархату, говорит о том, что этот переход был связан с появлением частной собственности. Когда окончательно оформляются супружеские пары и большая первобытно-коммунистическая семья, которая живет под одной кровлей, расселяется по разным жилищам, то у образующихся таким образом малых семей возникает своя собственность. В нее входит дом, окружающий его сад и участок пахотной земли, которую возделывает эта семья, пишет Лафарг.

Если это так, то ясно, что происходит в этот момент. Правы ли или не правы Аткинсон и Фрейд в своей гипотезе, что родовая семья призвана была защищать человеческое сообщество от повторения отцеубийства, в любом случае ясно, что эта семья была основана на братских отношениях, а для их поддержания были особо востребованы качества женщины.

Главенство женщин, заботящихся об общем доме и общей жизни и превосходящих мужчин интеллектуально, было залогом мирного сожительства этих мужчин. Теперь же, когда стала формироваться собственность, ее надо было охранять и отстаивать, и более востребованы стали качества мужчины, его физическое превосходство над женщиной. Собственность оказалась тесно связана с мужским началом. Но дело было не только в собственности, но и в оформлении личности.

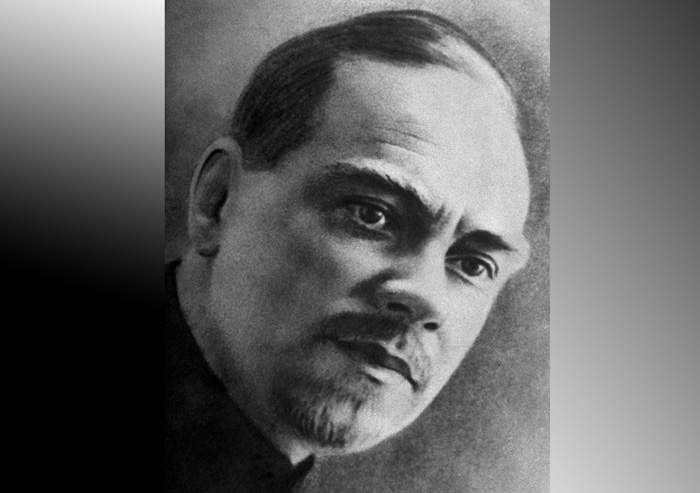

Об этом писал другой марксистский автор, который всю жизнь исследовал становление социума, снова и снова всматриваясь в то, какие этапы развития прошло самопонимание человека и система общественных отношений, начиная от первобытного периода. Я имею в виду крупного деятеля большевистской партии, философа Александра Богданова, который грезил возможностью дать каждому человеку равноценные инструменты познания вселенной и через это революционизировать общество.

В работе 1910 года «Падение великого фетишизма» Богданов, как и Лафарг, описывает некую первобытно-коммунистическую фазу существования человека. В отличие от Лафарга, он не связывает ее с матриархатом и рассматривает в более общем виде, концентрируя свое внимание на способе мышления тогдашних людей, регулирующих его нормах и идеях.

Он пишет, что на том этапе развития высшую регулятивную функцию выполнял обычай, который был «техническим правилом» социального поведения людей — так же, как слово, обозначающее ту или иную трудовую операцию в рамках определенной их последовательности, является техническим правилом коллективного труда.

Вот как Богданов описывает первобытный обычай: «Цель этих социально-технических правил могла в каждом частном случае и не формулироваться особо, — она все равно чувствовалась и подразумевалась, и была близка каждому; это было коллективное благо группы, потребности коллективной жизни, понятные и очевидные для всех, — потому что никто еще и не думал выделять свои личные интересы и стремления из общих интересов и стремлений своего родного коллектива — не было обособленных „личностей“, а был единый организм родовой общины, и его живые клетки — люди, связанные кровной связью».

Кстати, под это описание вполне подпадают оба ключевых табу, которые Фрейд называл началом человеческой нравственности — табу на инцест и на умерщвление тотемного животного. Оба они защищают именно коллективное благо группы, и нарушение каждого из них разрушает эту группу: первое — через прямое разрушение отношений в сложившейся «родовой семье», второе — через пробуждение агрессии мужчин друг против друга.

Однако я хотел бы подчеркнуть другой элемент, постулируемый здесь Богдановым, — отсутствие в пределах этой первобытно-коммунистической фазы (с высокой вероятностью сопряженной с матриархатом) понятия личности. Несмотря на появление к этому моменту сложной материальной культуры, сопряженной с обсуждавшейся нами неолитической революцией, несмотря на формирование сложной системы обычаев, человек здесь еще не осознает себя как личность, не чувствует, что существует какая-то «граница» его самого, за которой он заканчивается и начинается другой человек. Первобытный человек делает знак равенства между собой и племенем, и кроме того — между племенем и тотемом.

Один из крупнейших исследователей первобытного мышления, французский философ и антрополог Люсьен Леви-Брюль приводил известный пример из жизни северо-бразильского племени дикарей, зафиксированный немецким путешественником-этнографом Карлом фон дер Штайненом. Племя бороро гордилось тем, что члены этого племени являются красными попугаями арара.

«Это означает не только то, что они становятся после своей смерти арара, и не только, что арара превращены в племя бороро, — речь идет о чем-то ином», — подчеркивает Леви-Брюль и цитирует фон дер Штейнена, который поначалу не хотел верить утверждениям дикарей, но затем вынужден был принять то, что они утверждали абсолютно категорично:

«Бороро совершенно спокойно говорят, что они действительно являются красными арара, как если бы гусеница сказала, что она — бабочка. Это не имя, которое они себе присваивают, это не родство, на котором они настаивают. То, что они разумеют под этим, — это идентичность существ».

Однако в отношениях такой парадоксальной для современного человека тождественности находятся не только племя и тотем. Также и каждый из членов племени тождествен с племенем в целом. Сам род постоянен, неизменен, опыт его единый, общий для всех членов, поэтому и среди них нет «изменчивости».

«Род принимался как нечто неизменное, жизненно себе равное, стереотипно повторяющее себя в смене поколений; он остается один и тот же, в предках и потомках. То, что было благом для предков, то не может не быть благом для потомков. Связь сотрудничества поколений еще не разорвана, идея развития совершенно отсутствует, логика коллектива сковывает живое с мертвым цепью тожества», — говорит Богданов. Он называет это «глубочайшим социальным консерватизмом первобытной эпохи».

Но не только Богданов и не только последователи Маркса пишут об этом единстве первобытного опыта и отсутствии личности в первобытном сообществе. То же самое мы находим у исследователей совершенно другого профиля. В частности, у классического британского филолога Эрика Альфреда Хэвлока, центром научных интересов которого была древнегреческая словесность.

В 1963 году в самой известной своей работе «Предисловие к Платону» Хэвлок, внимательно анализируя платоновские тексты, приходит к выводам о весьма специфическом устройстве памяти у древних греков гомеровской эпохи. Опыт племени, по Хэвлоку, фиксировался в устных «племенных энциклопедиях» как ритмически организованный и эмоционально насыщенный эпос.

Он закреплялся в памяти первобытного человека, передаваясь из поколения в поколение. При этом основой запоминания было непосредственное подражание персонажам эпоса, идентификация слушателя с ними и действиями рассказчика — так как само рассказывание не сводилось к речи и сопровождалось различными ритуализированными действиями. Платон называет такую идентификацию буквально «превращением себя в кого-то другого». Первобытный человек «растворяется» в эпосе, также как в своем племени и окружающей природе.

«Он был частью всего, что он видел, слышал и помнил, — пишет Хэвлок. — Его работа заключалась не в формировании индивидуальных и уникальных убеждений, а в том, чтобы упорно сохранять драгоценный клад образцов. Они постоянно присутствовали в его акустических рефлексах, а также визуально представлялись перед его мысленным взором…»

Чтобы стать личностью, продолжает автор, человек должен был «перестать последовательно отождествлять себя с целым рядом полиморфных ярких повествовательных ситуаций; перестать воспроизводить всю шкалу эмоций, вызовов (of challenge), любви, ненависти, страха, отчаяния и радости, в которые вовлекаются герои эпоса. Он должен перестать разбиваться на бесконечную череду настроений».

По Хэвлоку, создание личности стало возможно с появлением письменной речи, которая позволила человеку «отделить себя от запоминаемого слова». Изменился сам характер памяти — теперь она уже была основана не на магической эмоциональной идентификации с рассказчиком или героями эпоса, но на знаке, который приобрел абстрактный характер. Соответственно, изменилось и мышление. Это позволило древнему человеку «стать во всех отношениях одним человеком, а не множеством», пишет цитируемый Хэвлоком Платон.

Основатель советской психологии Лев Выготский, который цитирует вышеприведенный пример Леви-Брюля касательно племени бороро, связывает его с допонятийным, дологическим мышлением первобытного человека, наблюдая сходное явление у детей. Такое мышление работает с синкретическими комплексами отдельных конкретных предметов. Выход из этого состояния, позволяющий сформироваться личности, связан, как в случае дикаря, так и в случае ребенка, с формированием абстрактных понятий.

Однако оставим сложный и специфический вопрос о психологических основаниях перехода от безличного родового общества к появлению личности, обозначив, что эти основания так или иначе имеются. Вернемся к социальной и исторической стороне этого процесса, которая ближе стоит к основной обсуждаемой теме.

Богданов указывает, что происходящий переход от стереотипного воспроизведения родового опыта, тождественного самому себе, к становлению индивидуального опыта и личности, связан с выделением организаторской функции патриарха, который начинает руководить производством, осуществляемым общиной. Патриарх распоряжается, другие выполняют. Опыт общины перестает быть единообразным, впервые возникает разделение труда.

Богданов считает, что выделение организаторов и исполнителей (а существование организаторов без исполнителей категорически невозможно) произошло из-за того, что опыт общины стал слишком велик и не мог быть более достоянием отдельной личности. Только к старости отдельный человек мог овладеть всем объемом опыта, и, соответственно, такой человек стал снижать свою физическую активность и организационно «руководить» физическими действиями других. На следующем этапе возникает специализация труда, которая уже окончательно отделяет людей друг от друга. Богданов пишет:

«Человек обособлялся от человека силой специализации, а затем силой конкуренции, и становился „отдельной личностью“, самостоятельным центром интересов и стремлений, воплощением которых была — частная собственность. Индивидуализм создавал перегородки между людьми, единство общественного бытия скрывалось за оболочкой внешней независимости и борьбы отдельных предприятий».

Именно здесь и начинает оформляться «граница» личности, после появления которой она уже может рассмотреть в качестве «отдельности» другого человека. По этому поводу есть знаменитое изречение Маркса, которое любили цитировать советские психологи: «Так как человек родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: „Я есмь я“, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку».

Итак, в первобытной общности нет отдельных личностей, а есть лишь род и каждый человек тождественно равен этому роду. Раскалывается эта общность с появлением частной собственности и утверждением патриархата. Здесь разрушаются первобытно-коммунистические отношения, но формируется личность.

Патриархат связан с появлением неравенства, подчинения и принуждения. Однако в то же самое время он связан с колоссальным скачком, позволившим человеку развивать себя, ибо до появления личности осуществлялась лишь трансляция стереотипного родового опыта и обычаев. Появившаяся специализация людей расщепила их опыт, затруднила их взаимное понимание, создала, как говорит Маркс, их отчуждение друг от друга, а затем от своего труда и собственной сущности (которую, кстати, Маркс называет родовой, то есть связанной с родом). Однако специализация дала человеку принципиально новые возможности созидания и преобразования природы, сформировала все то, что мы связываем с цивилизованностью, прогрессом, наукой и искусством, техникой. Создался индивидуализм, а значит, и предпосылки взаимной вражды людей. Однако создался индивидуум, который в дальнейшем привел к появлению величайших личных совершенств и гениальности.

Свое наиболее полное выражение индивидуализм получил в западном буржуазно-капиталистическом обществе. В нем же, по мысли Маркса, достигло своего максимума отчуждение людей друг от друга и отчуждение человека от родовой сущности. Человек максимально отчуждается от своего рода, все более и более теряют значение его связи с родными, все более и более важен он сам для себя и его личные интересы.

Сегодня перед нами уже «глобальный» человек, который не привязан не только к роду, но и к национальности. Он везде чувствует одинаково себя, если реализует индивидуальные интересы. Конечно, это наступление «глобализации» и дальнейшее усиление индивидуализма сопряжено уже не с патриархатом как таковым, а с его кризисом. Который и показывает фон Триер через слабость самого мужчины и бессмысленность его попыток утвердить порядок. Порядок буржуазной жизни и научного познания в «Меланхолии». Порядок рациональной психотерапии в «Антихристе».

Однако заглянем в недавнее прошлое, в то время, когда кризис патриархата еще не начался, а при этом связанный с патриархатом индивидуализм уже дошел до безраздельного господства в мироощущении и философии. Как тогда, находясь на пике своего развития, западная буржуазная культура понимала суть мужского и женского? Какою женщина и женское начало представлялась тогдашнему патриархально-индивидуалистическому обществу? Не вглядевшись в это, мы не сможем уловить каких-то тайных струн последующего кризиса патриарха и тех процессов, которые происходят сегодня с институтом семьи.

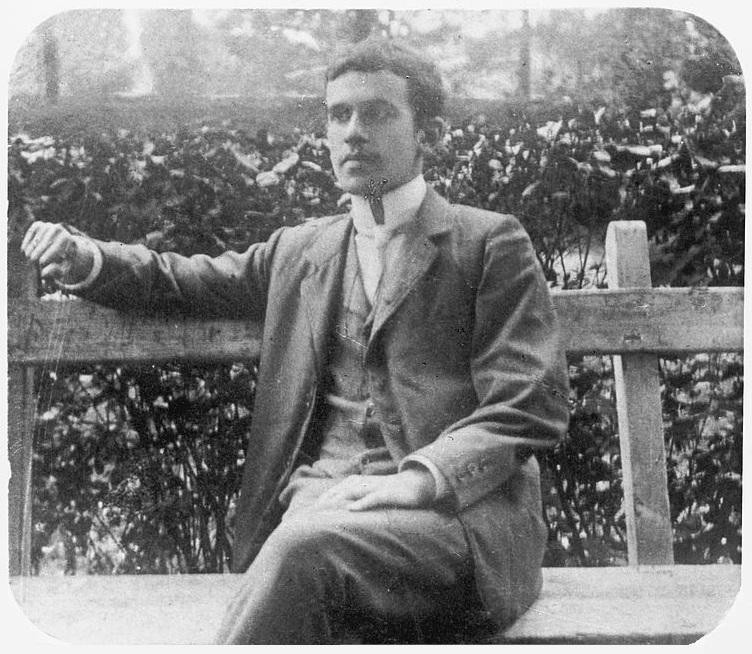

Для такого «вглядывания» вполне правомочно обратиться к созданному в самом начале XX века тексту классического представителя тогдашнего западного интеллектуализма — философа Отто Вейнингера. Вейнингер — отпрыск богатой еврейской семьи, родившийся в Австро-Венгрии, выпускник факультета философии Венского университета, эрудит, получивший в 22 года степень доктора философии и владевший к этому возрасту рядом древних и новых языков.

В 23 года, в 1903 году, он публикует труд под названием «Пол и характер», который окажет огромное, хотя и несколько шокирующее, влияние на современников в том, что касается философии пола. Влияние это распространится как в Европе, так и в России. Вскоре после выпуска книги, в том же 1903 году, автор покончит с собой.

Вейнингер основывается на философии Канта, являющейся одним из ярчайших философских утверждений индивидуализма в том смысле, о котором мы говорили. «Критику практического разума» Вейнингер называет «самой величественной книгой в мире», и развивает из нее идею о «вечном потрясающем одиночестве» человека во вселенной. Находящийся внутри «Я» моральный закон бесконечно возвышает ценность этого «Я»: «Его единственная цель — это он сам, нет другой вещи, ради которой он живет... В глубине под ним где-то затерялось человеческое общество, провалилась социальная этика. Человек — один, один».

Это одиночество и невероятное значение «Я» для Вейнингера действительно находится в основе всего. Мораль строится на уважении к чужому одиночеству, в основе которого, в свою очередь — уважение к себе. Самое тяжкое преступление — убийство, но тяжесть его в том, что, убивая другого, человек убивает самого себя. Желание человека сохранять и продлевать свою жизнь связано с тем, что человек созерцает свое «Я» в прошедшем и желает «продлить это ощущение и созерцание» на дальнейшее будущее.

«Сознание того, что со смертью окончательно теряет значение наша ослепительная, яркая индивидуальная жизнь, которая таким образом превращается в бессмыслицу, — это сознание ведет нас к жажде бессмертия», — пишет автор.

Тщеславие Вейнингер признает совершенно естественным, особенно среди людей выдающихся. По его мнению, в их тщеславии выражается стремление «поднять свою ценность перед своим умопостигаемым „Я“, перед своей моральной и интеллектуальной совестью», «потребность импонировать самому себе (своим мышлением, поступками, творчеством)». Гениальный человек, тип которого Вейнингер всячески выдвигает как наиболее достойный в человеческом роде, «несет в себе самом сознание своей ценности и награды и пренебрегает мнением всех прочих людей на том основании, что они не в состоянии изменить его собственного представления о себе».

Свободу Вейнингер понимает как полную независимость от чужой воли. «Человек становится свободным только тогда, — пишет он, — когда он сам превращается для себя в верховный закон. Только таким путем ему удается избежать гетерономии, поставить себя вне зависимости от чужой воли, которая неизбежно включает в себя произвол».

В этом мы видим уже зачатки сегодняшнего мировоззрения, где свобода понимается весьма сходно. С одним, правда, существенным различием — верховный закон, которым является человек сам для себя, все меньше основан на морали и все больше — на его спонтанных желаниях. Однако об этом речь пойдет впереди.

Невероятное возвеличивание отдельного «Я», придание ему столь беспрецедентной ценности сочетается у Вейнингера со столь же категорическим отрицанием ценности рода. Сущность мужчины такова, говорит он, что он «свергает с себя» власть рода и «возносит себя над ней». И далее: «Роль отца менее всего способна удовлетворить глубочайшую потребность его духа, потому мысль раствориться и исчезнуть в бесконечности рода является для него ужасной».

Но это далеко не все. Идя дальше, автор приходит к тому, что вовсе нет необходимости в постоянном продолжении человеческого рода. «Опасения» о возможности вымирания рода в результате полового воздержания, которое проповедует Вейнингер, он считает выражением «крайнего неверия в индивидуальное бессмертие и в вечное существование нравственной личности». И далее: «Отрицание сексуальности убивает лишь физического человека, и только его, но с тем, чтобы дать полное существование духовному человеку».

Воистину, нельзя найти более яркого примера противопоставления человеческого «Я» и человеческого рода. В этой точке мы видим, как огромнейший фазис развития человечества, начавшийся с постепенного утверждения патриархата и так или иначе связанного с ним становления личности, отдельного индивида, приходит к своему исчерпанию. Отчуждение человека от человека и от собственной родовой сущности достигло своих предельных форм, в которых человек стал отрицать всякую ценность рода — и как следствие, ценность своего существования на Земле. Личность же, которая двигала вперед человечество, провозгласила высшей ценностью себя саму в своем одиночестве и индивидуализме, объявив своей естественной чертой тщеславие и пренебрежение мнением «всех прочих людей»!

Рассматривая эту действительно странную философию Вейнингера, мы все еще не прикоснулись к самому главному ее слагаемому, через которое он и снискал наибольшую известность — это его мизогиническая модель женщины и женского принципа. Именно она может дать материал к ответу на вопрос, поставленный в начале: каково же оказалось положение женщины в западном обществе к тому моменту, как появилась тема специфической женской эмансипации. Как раз теперь можно к этому перейти.

Прежде всего нужно оговорить, что Вейнингер рассматривает не женщину как таковую, а женский принцип, или, как он это называет, «идеальный тип». Книга Вейнингера начинается с его теории промежуточных половых форм, которая была потом поддержана и развита другими авторами. Суть ее такова. Люди не разделяются на два взаимно-противоположных типа мужчин и женщин. Нет (или почти нет) абсолютных мужчин и абсолютных женщин, есть лишь идеальные типы М и Ж, а каждый человек находится на определенной точке континуума между этими типами. Начало М и начало Ж представлено в определенных пропорциях во всем его организме вплоть до каждой клетки. В дальнейшем, кстати, эти выводы Вейнингера были подтверждены научными открытиями — оказалось, что у каждого человека в организме вырабатываются и мужские, и женские гормоны, оказывающие влияние на весь организм.

На типах М и Ж автор строит свою характерологию. При этом он подчеркивает, что каждый человек все-таки есть одно из двух — либо мужчина, либо женщина.

Наиболее общее определение типов М и Ж у Вейнингера таково: «Мужчина — форма, женщина — материя». Сама эта формулировка принадлежит еще Аристотелю, однако Вейнингер развивает ее в очень определенную сторону: материя без формировки абсолютно бескачественна, и потому она стремится принять любую форму; она ищет своего завершения, как объект, не обладая собственной субъектностью.

Женщина есть ничто, желающее прильнуть к мужчине, который есть микрокосм, заключающий в себе все возможности. Ее глубочайшее желание — приобрести определенную форму с помощью мужчины, то есть фактически быть им созданной. Сама по себе женщина только сексуальна, а все другие ее проявления суть только выражения находящегося в ней мужского начала. И она желает быть созданной мужчиной не абы как, как в половом акте.

Тут встает вопрос: откуда, собственно, возникает идея о том, что материя есть ничто, а форма, напротив, есть все? Почему не берется в расчет, что если материя сама по себе бесформенна, то форма сама по себе, без наполняющей ее материи — пуста? Если материя ищет форму потому, что без нее она бескачественна, то разве форма не ищет материю потому, что без нее она бессмысленна?

Ответ заключен в философии Вейнингера. Одинокое, ни в ком и ни в чем не нуждающееся, тщеславное «Я», которое он возвеличивает и превращает в единственный смысл и цель его же существования, — такое «Я» и есть пустая форма. Пока оно существовало для кого-то или для чего-то, шел восходящий процесс, шло развитие человечества… Но вот это «Я» провозглашает принцип существования только ради самого себя. Неслучайно за этим следует полное отрицание бытия женщины, которого не было ни на одном из самых жестких витков патриархата, даже в обсуждавшийся нами период массового преследования ведьм! Неслучайно за этим следует концепция полного истребления рода человеческого с лица земли, убийства «физического человека»!

Однако наберемся терпения и рассмотрим основные черты женщины-ничто, которые простраивает Вейнингер. Это понадобится нам в дальнейшем.

Он начинает с того, что объявляет разницу в психических содержаниях у М и Ж. Представления и переживания женщины существуют в форме так называемых генид — нерасчлененных аморфных единств предметов и их окраски, вещей и чувств, которые эти вещи вызывают. Он описывает гениду как нечто «непросветленное» и «не отделанное», лишенное «рельефа». Это есть нечто, обладающее очень малой степенью осознанности, привязанное к конкретике, к непосредственной предметности.

Разъяснения своих генид, «спутанных мыслей», женщина ждет от мужчины, и тот мужчина, который способен на такое разъяснение, привлекает ее. «Выступающая в речи мужчины расчлененность его мысли там, где у женщины нет ясного сознания, обыкновенно ожидается, желается ею, как третичный половой признак и действует на нее именно в таком смысле. На этом основании многие девушки говорят, что они охотно бы вышли замуж за такого мужчину (или по крайней мере могли бы полюбить такого), который был бы умнее их. Если же мужчина просто соглашается с их словами и не умеет высказывать их в лучшем виде, то такой факт им не нравится и даже их отталкивает в половом отношении», — пишет Вейнингер.

Вследствие низкой осознанности, продолжает автор, у женщины нет непрерывной памяти — в отличие от мужчины, она толком не помнит себя, у нее нет чувства собственной тождественности в различных жизненных положениях. Потому она не видит и тождества объектов, а также и других логических отношений между ними. А значит, женщине недоступны логические операции, логика как таковая. Она не признает логики критерием правильности мышления и потому не руководствуется логикой.

Вейнингер пишет: «Женщина чувствует какую-то неловкость, когда мужчина, который настолько глуп, что принимает ее слова за чистую монету, требует от нее доказательств высказанного ею суждения. Ведь подобное требование совершенно противно ее природе. Мужчина чувствует себя пристыженным, как бы виновным всякий раз, когда он упускает из виду необходимость подкрепить свои суждения логическими доказательствами и привести для них соответствующие основания. Он как бы чувствует себя обязанным подчиниться логической норме. Она является его верховным властителем. Женщина возмущается требованием придерживаться во всех своих суждениях логики. У нее нет интеллектуальной совести».

Вследствие отсутствия логики и отсутствия непрерывной и ясной памяти, продолжает автор, для женщины нет противоположности «ложь — истина», а значит, и никаких преград ко лжи. Лжет, конечно, и мужчина, но он при этом помнит фактическое положение дел «благодаря сильной памяти». Поэтому его ложь сознательна, антиморальна — то есть только его ложь и есть ложь в настоящем смысле слова. Что же касается женщины, то она, по Вейнингеру, не антиморальна, но аморальна. То есть, поскольку она не понимает, что морально, а что антиморально, она находится вне морали.

«Такое существо может лгать, не понимая совершенно этого, не имея даже возможности понять, что лжет, так как лишено критерия истины… Нет ничего более потрясающего, чем та картина, когда мужчина по поводу слов женщины обращается к ней с вопросом: „Зачем ты лжешь?“ Она смотрит на него удивленными глазами, старается его успокоить или разражается слезами».

Именно логический и этический феномен, по Вейнингеру, порождает душу. В соответствии с этим он отказывает женщине, лишенной им логики и этики, также и в наличии души и собственного «Я»: «Логический и этический феномены, сливаясь в одну высшую ценность в понятии истины, с неизбежностью приводят нас к принятию умопостигаемого „Я“, какой-то души, как бытия высшей, сверхэмпирической реальности. Для существа, которое, подобно Ж, лишено логического и этического феноменов, нет оснований для принятия подобного положения. Истинно женское существо не знает ни логического, ни нравственного императива. Слова: закон, долг, долг по отношению к себе — совершенно пустой звук для женщины. Отсюда правильно будет заключить, что женщина лишена сверхчувственной личности. Абсолютная женщина лишена всякого „Я“».

Оговорка «абсолютная женщина» означает то, о чем сказано выше: каждый человек содержит в себе Ж и М. И в той мере, в которой женщина обладает мужским началом, она обладает некоторой долей «Я». В частности, Вейнингер утверждает, что самонаблюдение, которым обладают женщины, «является результатом того, что они насквозь пропитались правильно понятым ими мужчиной».

Что же касается самой по себе Ж, то она не может представить себе в качестве своего «Я» ничего иного, кроме своего тела, считает философ. Потому тщеславие Ж связано не с духовностью и не с мышлением, поступками и творчеством, как в случае М. Тщеславие Ж — это расположение к своему телу.

«Это своего рода радость, которая проявляется даже у самой некрасивой девушки, когда она любуется собою в зеркале, трогает себя или испытывает какие-либо ощущения отдельных органов своего тела. Но тут же с яркой силой и возбуждающим предчувствием вспыхивает в ее голове мысль о мужчине, которому когда-нибудь будут принадлежать все эти прелести».

«Та ценность, которую мужчина придает тому или иному физическому преимуществу» женщины, становится таким образом ее «отправной точкой зрения» на свое «Я». Все комплименты она запоминает на всю жизнь.

Вейнингер выставляет обсуждавшиеся нами типы женщины-матери и женщины-гетеры. При этом он использует слово Dirne, более близкое к русскому «проститутка». Однако имеет в виду, вне всяких сомнений, не работниц соответствующего бизнеса, чья половая жизнь определяется экономической необходимостью, а именно определенный тип женщины, проявляющийся в ее отношении к мужчинам. Поэтому мы будем использовать русское слово «гетера». Так вот, Вейнингер пишет, что нарисованный им портрет женщины найдут неприменимым к женщине-матери. Но как бы не так.

Во-первых, в отношениях матери к своему ребенку «заключается глубокий половой элемент». «В этом можно убедиться на том бесспорном факте, что кормление ребенка грудью доставляет матери чувство мучительного наслаждения. Это так же несомненно, как и тот анатомический факт, что под сосками женских грудей находится эректильная ткань, раздражением которой, как доказано физиологами, можно вызвать сокращение маточной мускулатуры». Таким образом, заключает Вейнингер, сводимость женского к сексуальности отнюдь не опровергается материнством.

Во-вторых, он объявляет материнскую любовь совершенно безнравственной, как и все другие проявления женщины — ведь для матери не имеет никакого значения определенная индивидуальность ребенка (пресловутое «Я», которое Вейнингер считает единственным источником морали!). Для нее важно только то, что ребенок ее:

«Во всякой любви мужчины к женщине, даже в любви к представителю одного с ним пола главную роль играет определенное существо с известными физическими и психологическими качествами, одна только материнская любовь неразборчива: она простирается на все, что мать когда-либо носила в своем чреве… остается всегда одинаковой, становится ли сын святым или преступником, королем или нищим, остается ли он ангелом или превращается в мерзкое чудовище… Материнская любовь безнравственна, так как она не выражает определенного отношения к чужому „Я“, а представляет из себя с самого начала состояние какой-то срощенности. Как и всякая безнравственность, она является нарушением чужих границ. Отношение одной индивидуальности к другой — вот истинно нравственное отношение. Материнская же любовь отвергает понятие индивидуальности, являясь в основе своей неразборчивой и навязчивой. Отношение матери к ребенку есть не что иное, как система рефлекторных взаимоотношений между ними».

Гетера даже более нравственна, да и более интеллектуально развита, чем женщина-мать, утверждает автор. «Мать, поглощенная непрерывными заботами о пище и одежде, кухне и хозяйстве, в интеллектуальном отношении стоит очень низко. Наиболее развитые в духовном отношении женщины, которые становились для мужчин чем-то вроде Музы, принадлежат исключительно к категории гетер».

Так или иначе, и мать, и гетера, «строго говоря, не предъявляют никаких требований к личности своего полового дополнения. Одна берет любого мужчину, который ей может быть полезен в ее желании иметь ребенка… Другая же отдается первому попавшемуся мужчине, который может доставить ей эротическое наслаждение».

Таким образом, женщина-гетера и женщина-мать ничем не отличаются в базовом смысле — обе аморальны и обе лишены собственного «Я» и души. Но в чем тогда сущность женщины и смысл ее существования в мире?

В сводничестве, считает Вейнингер. Оно есть сущность женщины — она всегда и везде стремится организовать половой акт, причем не обязательно такой, в котором участвует она сама, но любой. В читаемой книге или просматриваемом спектакле женщина напряженно ожидает половых сцен, она желает присматриваться к чужим любовным отношениям и приветствует их. Она стремится непременно поженить холостых мужчин и приветствует всякую беременность.

«Потребность лично участвовать в половом акте является самой жгучей потребностью женщины, но это только частный случай ее глубочайшего, ее единственно жизненного интереса, направленного на половой акт вообще, частный случай ее желания, чтобы этот акт совершался возможно чаще, безразлично кем, когда и где».

Поскольку женщина как материя есть ничто, она стремится, придя в соприкосновение с мужчиной в половом акте, т. е. в соприкосновение с формой, «длительно прикрепить ее за собою с тем, чтобы таким образом приобрести бытие».

Каким же образом такое существо вызывает в мужчине высокое чувство любви, спрашивает Вейнингер? Ответ таков: мужчина любит в женщине самого себя — но идеал себя, такого себя, каким он хотел бы быть. В себе он не находит этого идеала: как он ни углубляется в созерцание своего существа, он чувствует в себе слабость и мелочность своей земной натуры. Поэтому он «переносится своей мыслью в окружающую среду» и совершает проекцию своего идеала «на другое человеческое существо». Женщина же как раз является подходящим объектом для такой проекции.

«Так как она существо безразличное, она не творит добра, но и не грешит, и в ней ничто решительно не противится желанию человека сосредоточить свой идеал на ее личности. Красота женщины является лишь олицетворением нравственности — но нравственность эта принадлежит мужчине, который перенес ее на женщину в высшем ее напряжении и завершении».

Вейнингер считает любовь антилогичной, поскольку она пренебрегает объективной истиной о женщине, и антиэтичной, поскольку своей любовью мужчина обманывает женщину — ведь реально он придает ценность не ей, а себе самому. Когда женщина состаривается, любовь к ней проходит — вот лучшее доказательство ее лживости, пишет автор.

Мужчина сознает какую-то вину перед женщиной, которую он любит, добавляет Вейнингер. Он хотел бы подарить ей душу, но сознает безнадежность такой попытки.

Именно мужчина и создал женщину, когда он совершил грехопадение и стал сексуальным. Если бы он не был сексуален, женщины бы просто не существовало. Она есть проекция его греха во внешний мир. Поэтому бытие женщины неразрывно связано с его сексуальностью. Сохранение и поддержание в мужчине сексуальности является для женщины вопросом жизни и смерти. Она бессознательно чувствует, что «превратится в ничто», «потеряет всякое значение», «коль скopo мужчина начнет заниматься не половыми, а всякими другими делами». Потому она и сводничает, заключает Вейнингер.

Женщина есть первородный грех мужчины, «претворившийся в живую плоть». Любовь же мужчины к женщине есть попытка «замолить этот грех», хотя его, с точки зрения Вейнингера, надо не замолить, а искупить, уничтожив «ничто», то есть женщину. Любовь «возвышает женщину вместо того, чтобы уничтожить ее», пишет он. «„Нечто“ заключает в свои объятия „ничто“, надеется таким образом освободить мир от всякого отрицания и примирить все противоречия, однако „ничто“ могло бы уничтожиться только в том случае, если бы „нечто“ держало себя вдали от него».

Идея об уничтожении женщины вовсе не есть фигура речи. В соответствии со своими выводами, Вейнингер отрекается от половой жизни. «Существует только платоническая любовь. Все прочее, что обозначают именем любовь, есть просто свинство», — пишет он. Его требование — половое воздержание для обоих полов. Если мужчина «вырвется из когтей пола», то только этим он даст шанс на искупление и женщине.

Здесь-то и возникает сакраментальный вопрос: ведь если оба пола будут воздерживаться от половой жизни, то вымрет все человечество? Но это вовсе не смущает Вейнингера: «Отрицание сексуальности убивает лишь физического человека, и только его, но с тем, чтобы дать полное существование духовному человеку».

Ведь никто же не считает сохранение человечества нравственным долгом, продолжает философ. «Я рискую показаться смешным, поставив следующий вопрос: совершал ли кто-нибудь половой акт, руководствуясь тем соображением, что он обязан предотвратить гибель человечества, или считал ли кто-нибудь когда-либо справедливым упрекнуть целомудренного человека в безнравственности его поступков? Ни один человек не считает своим долгом заботиться о продолжительном существовании человеческою рода — это известно всякому, кто серьезно и искренне подумал над этим вопросом. Но то, в чем человек не видит своего непосредственного долга, не есть на самом деле его долг… Вечное существование человечества совершенно не в интересах разума. Конечной целью является Божество и исчезновение человечества в Божестве».

Как не вспомнить при этих словах фильм фон Триера «Меланхолия», особенно ту сцену, где Джастин голая возлежит перед смертоносной планетой, приближающейся к Земле, готовая слиться с ней и «исчезнуть» в ней. Могут сказать: Вейнингер хотел через гибель человечества дать полную жизнь некоему «духовному человеку», а Джастин явно и недвусмысленно говорит о том, что после гибели человечества не останется ничего. Однако так ли велика дистанция между этими проектами?

Наверное, никто и никогда не сможет уже установить, думал ли Вейнингер о «полном существовании духовного человека» перед тем, как застрелиться. Известно лишь, что он менее чем за год до смерти уже собирался совершить самоубийство, но был остановлен своим другом Артуром Гербером. После долгого молчания в ответ на обеспокоенные вопросы Гербера Вейнингер объяснил другу: он обнаружил, что является прирожденным убийцей, и потому должен убить себя, чтобы не убить другого.

Выставляемая Вейнингером философия женщины есть крайняя форма тщеславия и самовозвеличивания буржуазного «Я». Пока еще оно не отвергает прямым текстом наличие смысла жизни, необходимость искать смысл собственного существования. Это произойдет много позже, когда оно создаст так называемый постмодернизм, двинувшись дальше уже через него. Философия Вейнингера есть «тупиковая ветвь» движения и ветвления мысли этого тщеславного «Я». Здесь эта мысль отвергает необходимость женщины и необходимость порождения земных людей. Но многие ли будут спорить с тем, что это в чем-то пострашнее отказа от существования в жизни смысла?

Фактически, буржуазно-индивидуалистическое сознание патриархата, доразвившись до известного предела, постепенно пришло к убеждению, что ему ничего не нужно, кроме него самого. В невероятном пароксизме тщеславия оно отбросило от себя женщину как лишенную той ценности, которой якобы обладает оно само. Но дойдя до этой точки, оно довольно быстро низверглось со своей высоты, утрачивая всю эту свою «ценность». И начало в образовавшейся пустоте востребовать то, что Вейнингер здесь с презрением отвергает как проявления женского ничтожества.

То есть по факту, вейнингеровская идея уничтожения женщины в каком-то смысле подвела черту под огромным периодом патриархата, стала знаком его исчерпания. Начавшись с преодоления бесформенности родового сознания, со становления личности, индивидуальности, патриархат дошел до безумия этой индивидуальности, безумия ее пустой самозначимости, и впал в глубочайший кризис, за которым открывается перспектива нового матриархата. Уже не такого матриархата, из которого вышел существующий патриархат, и который был прежде всего способом бытия рода во времени. А такого, который несет гетеризм и хаос.