То воздействие, которое я хочу рассмотреть перед тем, как вернуться от актуальной современности в актуальное прошлое, строго говоря, даже не может быть названо активным. Потому что и я лично, и мои соратники, обеспокоенные дегуманизацией современного общества, никоим образом не собирались оказывать активное воздействие на так называемых леваков. И в этом была наша ошибка, которую леваки помогли нам исправить.

Дело в том, что для леваков нашим активным воздействием на них был сам факт существования ненавидимого ими движения, стремящегося соединить духовность и коммунизм. То есть того движения «Суть времени», которое и опирается на мои сочинения, и организовано при моем активном содействии. Это движение год за годом демонстрирует свою устойчивость и способность к развитию. И уже только поэтому является объектом ненависти и для удобно вписавшихся в постсоветский российский мир эксплуататоров так называемого ностальгийного советского бренда (самый весомый представитель подобной политической субкультуры — конечно, КПРФ), и для так называемых обновителей этого бренда, они же — псевдомарксистские леваки.

Что делают КПРФ и другие представители ностальгийной эксплуатации советского бренда? Они берут те или иные ущербные, но не лишенные благого содержания константы советской жизни, дополнительно упрощают эти константы, то есть делают их еще более ущербными, и с этим идут на выборы.

Почему я называю ущербными константы советской жизни, надеюсь, понятно. Хотя бы потому, что если бы они не были ущербными, то мы бы жили в СССР.

Почему я говорю о том, что эти константы не лишены благого содержания, тоже понятно. Подробнее я изложил это в своей новой книге «Диалектика духа», с которой читатель нашей газеты позднее будет иметь возможность ознакомиться. Ну, а если в двух словах, то как не назвать не лишенным благости переход от досоветского существования трудящихся к их советскому существованию?

Досоветские трудящиеся были терзаемы и голодом, и нищетой, и тяготами барачного быта. Они не могли дать своим детям качественного образования и вывести их, что называется, в люди. Они не имели доступа к высококачественной бесплатной медицине. Они не были объектом разноплановой социальной заботы, не получали достойной пенсии, их старость ничем не была защищена, им не был гарантирован достойный отдых и достойное постпенсионное существование.

Советские трудящиеся получили всё это в полном объеме. То есть достойную оплату труда, достойное бесплатное жилище, достойное место в обществе, достойное бесплатное здравоохранение, достойный отдых, достойный быт, возможность для детей трудящихся выйти на любой этаж социальной лестницы, социальный статус, при котором их именовали не быдлом, не маргиналами, а солью земли.

Значит, очевидным образом даже самая элементарная благость в советском образе жизни была. И к ней ведь всё не сводилось. Было и многое другое, реально реализуемое и не существовавшее ранее нигде в мире. Да и в сегодняшнем мире переставшее существовать.

Почему же тогда я говорю об ущербности этой благости?

Потому что она рухнула. И обрушили ее сами трудящиеся — активным участием или пассивным неучастием. Потому на прямую апелляцию к рухнувшему серьезное политическое движение не имеет права.

КПРФ и другие эксплуататоры советского бренда не просто эксплуатируют запоздалую тоску постсоветского общества по этим ущербным благостям. Они еще и усиливают своими описаниями этих благостей их ущербность, сводя по сути всю благость к некоей доступной кормушке. Что, согласитесь, и недостойно, и политически совершенно бесперспективно. Если, конечно, под политической перспективой понимать не обустройство в постсоветском обществе, а какую-то неосоветскую реставрацию.

Но если КПРФ и иные эксплуататоры ностальгийного советского бренда всё же сочетают эту недостойную эксплуатацию предыдущей ущербности с каким-то государственным чувством и с какой-то ориентацией на пусть ущербные, но в чем-то вполне благие советские ценности, то леваки ведут себя неизмеримо более паскудно.

Они и с любой деструктивностью заигрывают, ссылаясь на Ленина и прекрасно понимая, что деструкция нынешней скверной государственности тождественна построению на ее месте американской оккупационной зоны, и превращают своими воплями и кривляньями не лишенные достоинства советские ценности во что-то абсолютно поганое, потребительское, основанное на колониальной зависимости от западных прельстительных пакостей.

Коммунистическая духовность, предложенная в качестве того, что исправляет советскую ущербность, породившую обрушение СССР, ненавистна и КПРФ, и левакам. Конечно, в разной степени и разным образом. Она им ценностно ненавистна. Но еще более она им ненавистна тем, что вокруг коммунистической духовности очевидным образом складывается определенная общность — совсем не малая и достаточно энергичная, проникнутая и настоящим живым чувством любви к великой традиции, и запросом на ее реальное обновление и воплощение в жизнь.

Когда под боком у кого-то, знающего про свою приспособительную утилизационную нечестность, появляется нечто честное, да еще достаточно крупное, то одного этого достаточно для того, чтобы вся совокупная нечестность начала на существующее у нее под боком вызвериваться.

Для КПРФ это сочетается с прагматической политической обеспокоенностью наличием конкурента, а также с политическим цинизмом. И то, и другое мне приходилось вкушать неоднократно.

Лечу, к примеру, из Сибири в Москву с одной из непрерывно проводимых мною деловых встреч (я ведь не только общественный деятель, но и практикующий аналитик, на чьих экономических достижениях базируется доселе вся общественная деятельность, мною осуществляемая). Лечу я в бизнес-классе (иначе политический аналитик не может передвигаться в постсоветском обществе, если он и впрямь является практикующим).

В соседнее со мной кресло бухается один из крупных и вполне современных представителей верхушки КПРФ. И начинает вести со мной очень любезный разговор по поводу нынешних российских элитных раскладов и конфликтов, которыми я, как аналитик, и вынужден заниматься по роду деятельности. В ходе разговора мы обедаем. А в ходе обеда наш разговор приобретает более откровенный характер. И данный представитель — подчеркну еще раз: именно верхушки КПРФ — говорит: «Какие у вас хорошие ребята из „Сути времени“! Какие чистые, энергичные, дружные! Ну прямо загляденье!»

Я отвечаю собеседнику: «А чего это вы их так травите, если они такие хорошие?»

Собеседник мне отвечает: «Как почему? Вы же наши главные конкуренты. Мы это всё на высшем уровне рассматривали. И было принято решение — мочить!»

Я спрашиваю: «А как же советские ценности, коммунизм?»

Собеседник мне отвечает: «Сергей Ервандович, я вас умоляю, говорим на серьезные темы, летим в бизнес-классе, какие, к такой-то матери, коммунизм и прочее, зачем вдруг вводить в оборот всю эту фигню?»

Потом он понимает, что перебрал и замолкает.

Нечто подобное имеет место, когда ты оказываешь воздействие по принципу «нахождения под боком» на КПРФ.

А когда ты оказываешь воздействие по такому же принципу на леваков, то всё еще хуже, потому что леваки еще намного более мелкие и пакостные по своей сути «герои», ущемленные еще и тем, что у них нет и того социального статуса, который есть у КПРФ.

Обнаружить, что леваки именно таковы, совсем нетрудно даже при поверхностном знакомстве с ними. Вот почему и мною, и моими соратниками была совершена ошибка. Мы после поверхностного знакомства не перешли к более глубоким аналитическим изысканиям, а перестали вообще интересоваться леваками, перестали обращать внимание на то, что наше на них воздействие по принципу «нахождения под боком» доводит леваков до исступления и крайних форм всяческой низости.

Почему же я называю это ошибкой?

Отвечая себе и читателю на этот вопрос, я вспоминаю как моя мать — известный советский литературовед — вдруг протянула мне какой-то толстый журнал, в котором было напечатано стихотворение Новеллы Матвеевой, модной в те далекие годы и достаточно богемной поэтессы, ставшей кумиром очень влиятельных неформалов, задающих тон в том, что касается так называемых бардовских песнопений. Зная, что моя мать никак не может интересоваться чем-то подобным, я сказал ей: «Только этого еще не хватало. При чем тут ты и Новелла Матвеева?»

На что мне мать ответила: «Да нет, это, знаешь ли, не безынтересно».

Речь шла о короткой поэме или очень длинном стихотворении Новеллы Матвеевой, называвшемся «Питер Брейгель Старший (поэма)».

Питер Брейгель Старший (1526–1569) — гениальный нидерландский живописец и график, восхищавшийся творчеством другого гениального нидерландского художника — Иеронима Босха (1450–1516). Но, в отличие от Босха, Брейгель пытался запрятать свои мрачные мистические прозрения внутрь некоего псевдонатурализма, изображая как бы простой быт своих современников — охоту, катание на коньках и прочее.

Такое запрятывание давало возможность некоторым почитателям Брейгеля причислять данного очевидно мистического художника к ранним реалистам, которых интересует только простая, незатейливая земная жизнь.

На самом деле Брейгеля очевидным образом интересовала не сама эта жизнь, а запрятанная в ней хищная, темная бесчеловечность. Именно это обсуждает Новелла Матвеева в той своей поэме о Брейгеле, которая действительно достаточно сильно отличается от ее более поверхностно-богемных поэтических сочинений.

Для того чтобы читатель, скорее всего, не знакомый с творчеством полузабытой теперь и модной когда-то советской поэтессы, мог убедиться в том, что это действительно так, я приведу короткий фрагмент из поэтических размышлений Новеллы Матвеевой по поводу творчества Брейгеля.

Однажды за ветками вязов,

Меж сонных на солнышке хижин,

Увидел он пир деревенский.

И понял, что пир — неподвижен.

И только, пожалуй, бутыли

На этом пиру не застыли.

Увидел детину-танцора.

И красками в памяти выжглось,

Что фортелей в танце — изрядно,

Но главное в нем — неподвижность.

А с публикой тоже неладно,

И главное в ней — неподвижность.

Молчанье росло, невзирая

На стук деревянных бареток.

Был танец такой деревянный —

Как пляска хмельных табуреток!

И ста языков зеплетанье…

И все это — разве не тайна?

И молния быстрой догадки,

Что некий мясник мимолетен,

Как перышко, как сновиденье!

Хотя предостаточно плотен,

И нет на лице трепетанья.

Не странность ли это? Не тайна?!

Сплошной, носовой, анонимный

И ханжеский гомон волынок

Зудел, обволакивал танец

Волной звуковых паутинок…

Но странным молчанием тянет

От гульбищ на этих картинах.

И слышу: как музыка листьев —

(Тишайшая!) — голос пронесся:

«Те фортели были недвижны

Задолго до их переноса

На Брейгелевы полотна!

То, плотное — было бесплотно!..

Обсудив эту неподвижность, которая по своей сути имеет прямое отношение к тому, что именуется темным потусторонним началом, Новелла Матвеева далее начинает раскрывать содержание такого начала, явленного миру в творчестве великого Брейгеля. Вот, что она пишет по этому поводу:

Воистину, зрелища явны:

Кто стал бы скрывать показное?

На публике зрелища зреют,

Как рожь под ударами зноя.

Тем более дорого стоит,

Кто тайное в явном откроет.

О, каверзный Брейгель!

Простейшие пьянки и пляски,

Как жуткую тайну, открыл он.

Как заговор, предал огласке.

И взгляд уловил моментально,

Что это действительно — тайна.

Не тайна — пещеры драконов

И пропасти черной Гекаты.

Таинственен подслеповатый,

Приплюснутый, тусклый, бессвязный,

Создания перл компромиссный,

Творенья венец безобразный.

Таинственно всё, что ничтожно.

Таинственно, невероятно!

Понятьем объять невозможно.

И, значит, оно необъятно!

Великое измеримо.

Ничтожное необъятно!

Поверь, читатель, если сегодня такая адресация к чему-то ничтожному и одновременно более темному, чем «пещеры драконов и пропасти черной Гекаты», кажутся избыточными, то завтра они могут стать очевидным образом недостаточными. Да и так ли они избыточны, эти адресации в случае, если позади нас опыт первой перестройки, а на горизонте маячит призрак следующей?

Советские функционеры в основном были людьми порядочными и конструктивно направленными. Они в силу этого не могли ни исправить той гнойной пакости, которая накапливалась внутри позднесоветского общества, ни войти в контакт с этой пакостью. А пакость уже готовилась завыть и превратиться в откровенное бесовство. Потом она в него превратилась. И начался перестроечный вой на площадях.

О чем выли площади?

О некоем своем темном вожделении. Попытка прикрыть это вожделение рассуждениями о несовершенстве советской номенклатуры или чем-либо сходным, увы, не выдерживает критики. Ельцин был таким же воплощением этой номенклатуры, как и те, кто выл по ее поводу, противопоставляя ее насквозь номенклатурному Борису, который якобы намерен с этой номенклатурой бороться. Сам Борис, про которого на площадях выли «Борис, борись!», имея в виду именно борьбу с ужасной номенклатурой, был плотью от плоти этой номенклатуры, ее очень стандартным представителем, лишенным малейшей интеллектуальной фантазии, упертым, косным, авторитарным.

Придя к власти, антиноменклатурный Борис создал такую номенклатуру, которая и не снилась самым махровым советским номенклатурщикам.

Короче говоря, перестроечные площади не требовали чего-то благого, а выли так, как и полагается настоящим бесам.

Мой человеческий опыт говорит о том, что эти площади снова готовятся завыть. И будут они снова именно выть, а не требовать чего-то благого. И в основе этого вытья будет лежать та таинственная ничтожность, про которую написала Новелла Матвеева, обсуждая творчество Брейгеля. Именно об этой ничтожности, а не о величии народного стремления к справедливости, писал Пушкин, причем неоднократно. Об этом он писал в «Борисе Годунове», вкладывая в уста своего героя слова:

Но знаешь сам: бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.

Об этом же он писал в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

Очень часто антисоветчики приравнивают бунт к революции и именуют таким бунтом великие события Октября 1917 года. Но Пушкин же писал именно о бунте и прекрасно знал, в чем разница между бунтом и революцией. Он был очень образованным человеком и не мог не знать о том, о чем знали все его современники. Пушкин не мог не знать о (широко обсуждавшемся как в России времен Пушкина, так и в последующем) якобы имевшем место разговоре между казненным позднее на гильотине королем Людовиком XVI и герцогом де Лианкуром, он же — Франсуа XII де Ларошфуко.

Франсуа Минье в своей «Истории Французской революции» пишет: «Герцог Лианкур, пользуясь по праву хранителя гардероба доступом к королю, еще ночью уведомил короля об измене французской гвардии, об осаде и взятии Бастилии; при этих известиях, которые советники скрыли от него, удивленный монарх воскликнул: «Да ведь это бунт». «Нет, Ваше Величество, — отвечал герцог Лианкур, — это не бунт, а революция».

Напомню читателю два наиболее очевидных, но иногда ускользающих от внимания обстоятельства.

Обстоятельство № 1 — книга Минье была опубликована в 1823 году, а Пушкинская «Капитанская дочка» была опубликована в 1836 году. К этому моменту книга Минье как первое исследование о Французской революции была, что называется, читана-перечитана в России. А уж Пушкин, один из самых образованных людей своего времени, это произведение просто не мог не читать. Разговор же Людовика XVI с герцогом Лианкуром был хитом данного произведения и обсуждался в русском образованном обществе еще до публикации книги Минье. Так что Пушкин знал разницу между бунтом и революцией.

Обстоятельство № 2 — сам Людовик XVI очень хорошо был осведомлен о том, что такое разного рода крупные бунты во Франции. Опыт французской фронды был хорошо освоен французской аристократией. Так что Людовик XVI имел в виду, говоря о бунте, нечто простое и существенное. Он говорил о том, что если это нечто наподобие фронды, то есть бунт, то, что называется, обойдется. Как обошлось это для его дедушки, Людовика XIV. Да и для других французских королей.

А герцог Лианкур, один из самых образованных людей своей эпохи, отвечает ему: «Нет, это революция!» — то есть не обойдется.

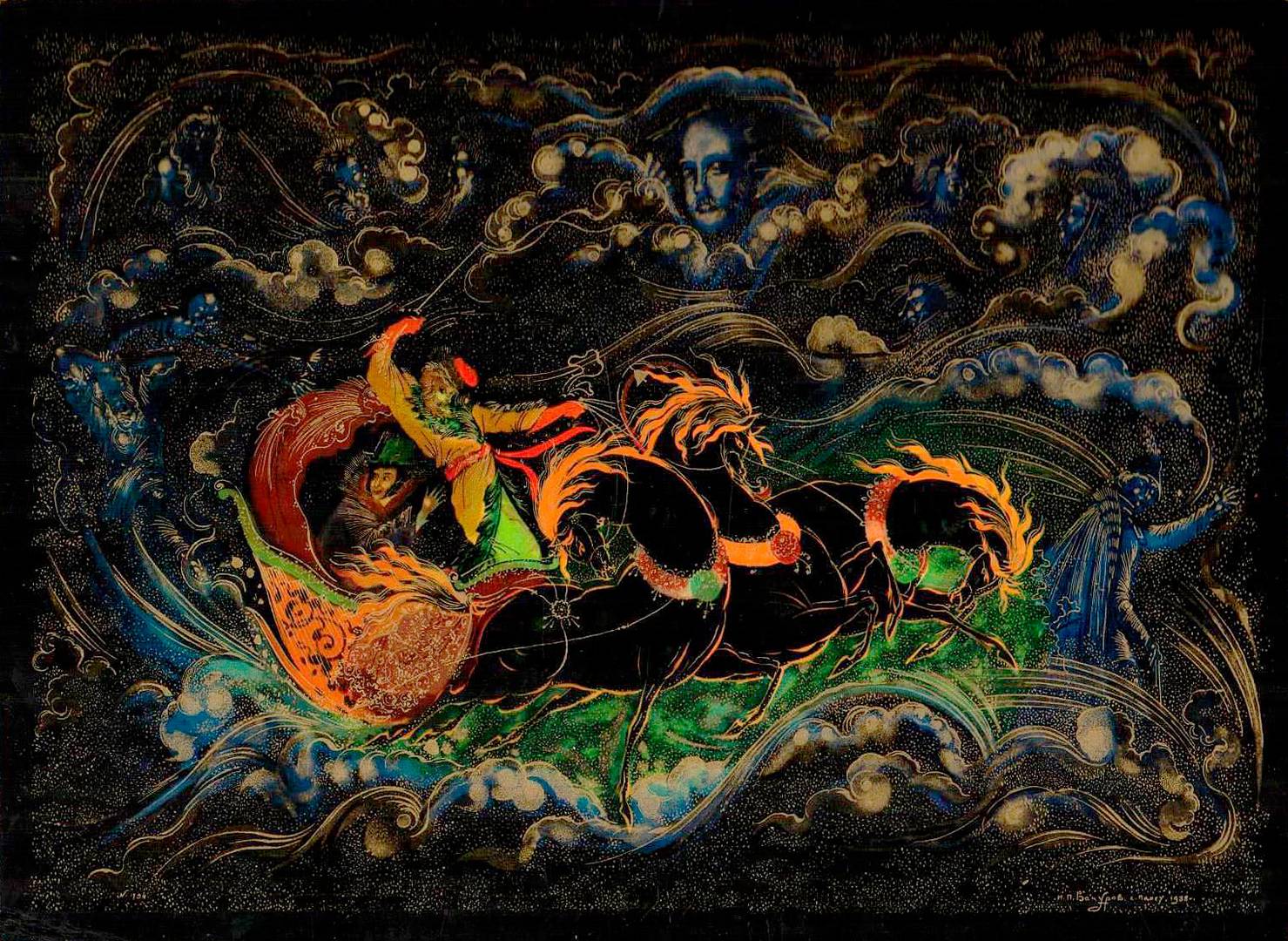

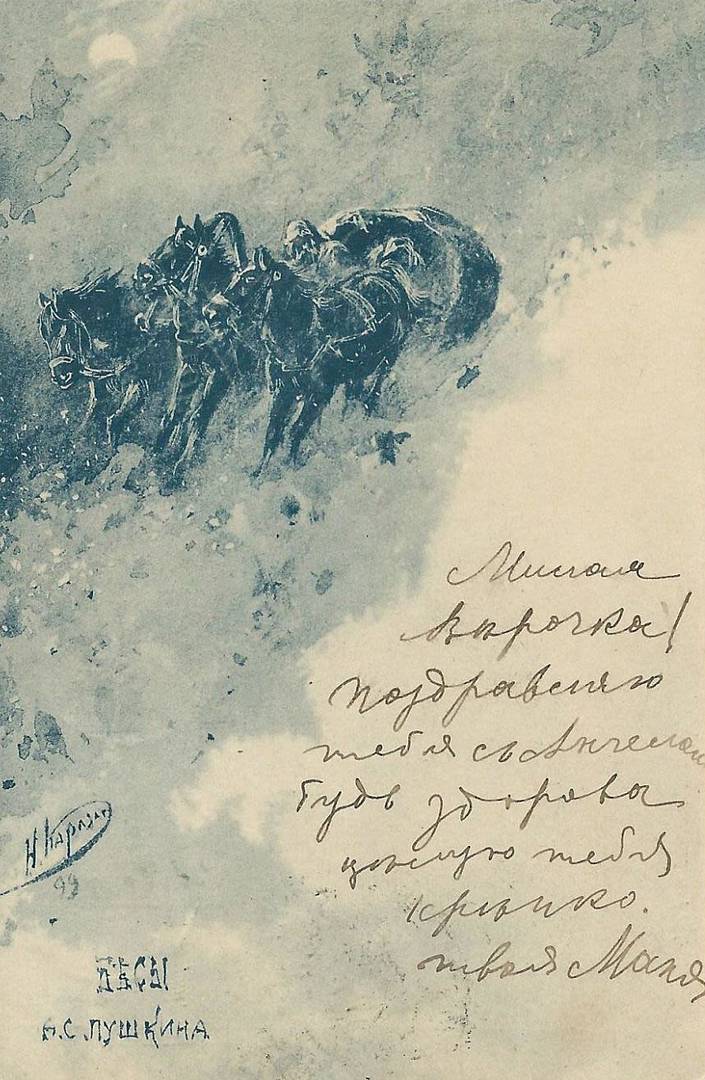

Поэтому когда наши антисоветчики пытаются приравнивать революцию к бунту, ссылаясь на авторитет Пушкина, то это и аморально, и элементарно нечестно. А вот об особых свойствах бунта, то есть разыгравшейся темной низменной стихии, этой брейгелевской тайны черни, Пушкин пишет не только в «Борисе Годунове» или в «Капитанской дочке», но и в «Бесах». Поскольку, в отличие от длинной поэмы Новеллы Матвеевой, стихотворение «Бесы» и короче, и глубже, и значимее в русской культуре, а значит, и в русском сознании, то я процитирую это стихотворение целиком.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня;

Вон — теперь в овраг толкает

Одичалого коня;

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали… «Что там в поле?» –

«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;

Кони чуткие храпят;

Вот уж он далече скачет;

Лишь глаза во мгле горят;

Кони снова понеслися;

Колокольчик дин-дин-дин…

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

И снова напомню несколько иногда ускользающих от сознания обстоятельств.

Обстоятельство № 1 — стихотворение «Бесы» было написано в Болдино в 1830 году. Одновременно с этим Пушкин написал свою «Сказку о попе и работнике его Балде». Все, кто говорят о державности и православии зрелого Пушкина, прославляющего царя Николая I, отвечающего клеветникам России и так далее, резко упрощают мировоззрение великого поэта. И ради этого упрощения говорят, что Пушкин позволял себе что-то не слишком лицеприятное в отношении священнослужителей только на раннем этапе своего творчества. Но Болдинская осень — это вершина пушкинского творчества, а не его легкомысленное юношеское начало.

И мы видим два типа бесов: про одних уничижительно говорится в «Сказке», где их называют бедненькими и так далее.

А про других говорится с ужасом в стихотворении «Бесы».

И то, и другое написано в один год, в одном месте, в один творческий сезон, именуемый Болдинской осенью.

Вот насколько сложным является на самом деле мировоззрение Пушкина!

Обстоятельство № 2 — пушкинские «Бесы» были своего рода философско-религиозным ориентиром для последующей русской литературы. Достоевский для своего романа «Бесы» берет эпиграфом именно пушкинских «Бесов». А в последующем на этот роман Достоевского ссылались очень и очень многие. Причем и тогда бесов приравнивали к революционерам и утверждали, что в этом мысль Достоевского. Хотя на самом деле мысль Достоевского намного глубже. А изображенные им бесы в человеческом облике — вовсе не революционеры, а нечто другое. Это люди, исповедующие некую «шигалёвщину», то есть учение странного господина Шигалёва, главные пункты которого один из героев «Бесов», господин Верховенский, таким образом излагает другому герою этого произведения, господину Ставрогину: «Шигалёв гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье; я им займусь. Он выдумал «равенство»!

Объясняя далее, что такое равенство, Верховенский поясняет, что в основе некоего специфического равенства в шигалевском понимании этого слова лежит шпионство. Что в обществе, построенном на основе учения Шигалёва, «каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! <…>

Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. «Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого» — вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалёв пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина».

Какое отношение такая шигалевщина имеет не только к Марксу, который мечтал о переходе из царства необходимости в царство свободы и боготворил науку; не только к Ленину, который в самые тяжелые годы Гражданской войны делал всё, чтобы спасти научный потенциал России — чтобы задействовать его в будущем; не только к Луначарскому, который утверждал, что задача большевизма в том, чтобы сделать гениями всех членов коммунистического общества; не только к Сталину, который вывел Россию на совершенно новый уровень развития; но и к Черненко, Брежневу, кому угодно еще из сколь угодно далеких от высшего коммунистического идеала представителей коммунистического движения?

К чему-то совершенно другому имеет отношение эта самая шигалевщина. И это другое разворачивается у нас на глазах как в нашем отечестве, так и во всем мире. И вот это другое имеет самое прямое отношение к бесам в их пушкинском понимании, в понимании, которое Новелла Матвеева справедливо именует брейгелевским, в том их понимании, согласно которому Тьма существует и насылает обесовление именно как квинтэссенцию ничтожности, которая при этом таинственна. И в этом своем сопряжении ничтожества и таинственности разрушает, поедает живое, источает смрад, воет на площадях. Не она ли нашептывает нам что-то по поводу печальной судьбы гуманизма в XXI столетии? Не ее ли вторжение делает обсуждение гуманизма столь актуальным?

(Продолжение следует.)