Аномией называется существование общества, потерявшего прежнюю систему ценностей и не сумевшего обрести новую. Состояние аномии глубоко трагично, даже если общество не находится в преддверии огромных испытаний. А если находится, то тем более.

Сформулировав проблему в общем виде, я перехожу к совокупности разнокачественных примеров такого распада системы ценностей.

Став президентом России, Владимир Путин начал разбираться с определенной частью ельцинского олигархата. Те, с кем решил разобраться новый президент России, реагировали по-разному.

Ходорковский (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Ходорковский либо касается деятельности иностранного агента Ходорковский) поначалу считал, что его минует чаша сия.

Березовский быстро почуял неладное, но какое-то время пытался вести себя так, будто ничего не случилось.

А Гусинский сразу понял, что к чему. И решил, что до тех пор, пока у него еще не отняли те средства массовой информации, которые единственно и придавали ему какую-то политическую значимость, надо, что называется, бить лапами и использовать неотнятые СМИ для удара по явно заточившейся на него новой власти.

Но в рассматриваемый период прямой наезд на Путина был для Гусинского уже неподъемным. Это раньше можно было упражняться в передаче «Куклы» и, лукаво ссылаясь на авторитет немецкого романтика Гофмана, уподоблять Путина гофмановскому персонажу по имени Крошка Цахес. А потом до него дошло, что подобные фокусы приводят к совсем уж нежеланным издержкам.

И тогда было решено наехать не на Путина, а на Павловского, который в те далекие годы был якобы аж серым кардиналом путинского режима. Был ли Павловский таким кардиналом? Имелись ли у него полноценные контакты с самим президентом России, или же он удовлетворялся контактами с одним из высокопоставленных работников путинской администрации? Ответ на подобные вопросы увел бы нас далеко от основной темы. Да и так ли сейчас это важно? Глеб Олегович уже покинул подлунный мир. Нынешний элитный и экспертный расклад качественно иной, чем в те далекие времена. Хотя константой постсоветской российской политики является не слишком основательное приписывание тем или иным фигурам с теми или иными целями роли якобы серых кардиналов.

Короче, кем бы ни был Павловский на самом деле, Гусинский считал его ближайшим сподвижником Путина. И думал, что, компрометируя Павловского, он тем самым компрометирует Путина.

Команда Гусинского достаточно тщательно разрабатывала способ компрометации Павловского. И ровно в той степени, в какой обсуждение реальной роли Павловского не является ни стратегически, ни оперативно существенным, этот способ компрометации Павловского имеет всяческое значение. Стратегическое, культурное и иное.

В основе выбранного способа компрометации Павловского лежало некое советское, якобы продолжающее работать и в постсоветский период, репутационное ограничение, согласно которому лицо, публично и доказательно ославленное в качестве «сексота» и доносителя, является нерукопожатным как минимум для некоего слоя интеллигенции, способного протранслировать свое «фи» другим слоям общества и породить сокрушительные последствия для того, кто подобным образом атакован.

Ставка была сделана на то, что это советское очень небезусловное интеллигентское чистоплюйство все-таки сохранено и в постсоветский период. Притом что сохранено оно может быть, только если продолжают функционировать некие представления о чести и бесчестии. Пусть даже эти представления уже в советский период были небезусловными. Пусть они еще более поблекли в постсоветский период. Но что-то, мол, должно остаться. И это что-то можно использовать.

Так полагали те, кто по поручению Гусинского разрабатывал алгоритм компрометации Павловского. Алгоритм был разработан и осуществлен.

Крайне модный в ту эпоху телеведущий Евгений Киселёв (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Евгений Киселёв либо касается деятельности иностранного агента Евгений Киселёв) должен был, по замыслу компрометаторов, зазвать Павловского на свою передачу и там нанести Глебу Олеговичу непоправимый моральный урон, который должен был, по мнению организаторов данного мероприятия, породить для Павловского сокрушительные политические последствия. А через это задеть и самого Путина.

Идея компрометации состояла в недопустимости для репутации высокостатусного эксперта слишком уж одиозных связей с органами госбезопасности. То есть все понимали, что и в советскую и постсоветскую эпоху связанных с госбезопасностью лиц было неимоверно много. Но это были неявные связи. А те, чьи связи были засвечены и кто в рамках этих связей вел себя совсем уж неприемлемым образом, якобы должны были понести непоправимый репутационный урон. В какой мере это было так — вопрос открытый.

Когда в сталинскую эпоху оказались арестованы все члены так называемого Еврейского антифашистского комитета, и при этом на свободе и с сохранением статуса остался один Илья Григорьевич Эренбург, то шепотков хватало. Но этим шепоткам не доставало весомости, доказательности.

Когда тот же Эренбург в постсталинский период начал публиковать в «Новом мире» свои мемуары с названием «Люди, годы, жизнь», то чтением мемуаров не мог не заняться главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский. Который, прочитав главу мемуаров Эренбурга, посвященную Александру Александровичу Фадееву, пришел в неописуемую ярость. Потому что Эренбург описал очень зыбкое участие Фадеева в позднесталинских арестах тех или иных писателей. Да, санкцию на арест должны были давать в числе прочих и руководители Союза писателей. И Фадеев в силу занимаемой должности должен был в этом участвовать. Хотя и не эти санкции, как мы понимаем, определяли судьбу писателей.

Но дело в том, что Фадеев, когда реабилитированные писатели, возвращаясь, стали приходить к нему и спрашивать: «Как же так, Саша?», взял и застрелился. А тот же Константин Симонов сначала уехал в Среднюю Азию подальше от скандала. Потом написал произведение «Живые и мертвые». И оказался снова в фаворе.

Короче, прочитав у Эренбурга о нехорошем поведении Фадеева, Твардовский выгнал Эренбурга из своего кабинета с криком: «Ты Сашу не трогай, Саша честнее нас, он свое заплатил».

Подобных историй было очень и очень много. Поэтому, конечно, некая нерукопожатность по причине сексотства с пагубными результатами для того, на кого донесли, имела достаточно условный характер. Но она была и при Хрущёве, и при Брежневе.

Если сексотство было раскрыто с большой публичностью и серьезной доказательностью, то это могло иметь при Хрущёве и Брежневе негативный репутационный эффект. Причем достаточно серьезный.

Команда Гусинского рассчитывала на то, что подобный же эффект будет иметь публичное и яркое разоблачение Павловского как сексота. При этом сам Гусинский находился в близких отношениях с такой знаковой фигурой, как Филипп Денисович Бобков. Киселёв (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Киселёв либо касается деятельности иностранного агента Киселёв) также был до крайности вписан в то, что было поручено озвучить в отношении Павловского. Но и Павловский был очевидным образом сопричастен тому, что ему захотели публично вменить. Так что все были хороши. При этом одни хотели отрекомендоваться как белые и пушистые, а другого обвинить во всех грехах, пусть и не без определенных к тому оснований.

Вот как они работали после того, что именовалось десоветизацией.

Итак, Евгений Киселёв (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Евгений Киселёв либо касается деятельности иностранного агента Евгений Киселёв) по поручению Гусинского сообщил телезрителям, что он ведет передачу в прямом эфире. И что ее смотрят десятки миллионов людей. Он сообщил также о том, что благодарен Глебу Олеговичу Павловскому за согласие присутствовать на передаче.

После чего спросил:

— Глеб Олегович, а правда ли, что Вы — комитетский стукач, по чьим доносам было посажено несколько людей, включая сына Сергея Адамовича Ковалёва?

Зрители затаили дыхание.

Павловский сдвинул очки на кончик носа, чтобы внимательно посмотреть на телеведущего, и сказал:

— Ну был грех, и что?

На этом — все кончилось.

Сколь бы двусмысленна ни была предыдущая, позднесоветская, эпоха, подобный ответ имел бы тогда для Павловского достаточно сокрушительные последствия. Но в том-то и дело, что не было ничего общего между позднесоветской эпохой, с ее сомнительностью по части моральных критериев, и эпохой постсоветской, в которой все сомнительные моральные критерии оказались враз замещены безусловным и стопроцентным цинизмом.

Репутация Павловского не пострадала от того, что он признал наличие в своей деятельности определенных слагаемых и сказал по этому поводу: «Ну был грех, и что?»

Ущерба для репутации не было потому, что на момент передачи морали в обществе уже не было. А потому моральные обвинения были бессмысленны.

Когда-то один из знакомых мне людей написал очень горькое стихотворение, я его процитирую.

Среди бела дня

Мне могилу выроют.

А потом меня

Реабилитируют.

Пряжкой от ремня,

Апперкотом валящим

Будут бить меня

По лицу товарищи.

Спляшут на костях,

Бабу изнасилуют.

А потом простят.

А потом помилуют.

Будет плакать следователь

На моем плече.

Я забыл последовательность,

Что у нас за чем.

Тут все дело в этой последовательности.

Ближе к концу 2000-х я неожиданно оказался главным участником в передаче «Суд времени» и стал полемизировать в этой передаче с Млечиным и Сванидзе, защищая советские ценности, а также просто несомненные факты советской эпохи, дико изуродованные записными антисоветчиками.

В этой передаче был счетчик, позволявший зрителям голосовать за тех, кто вел полемику. Неожиданно обнаружилось, что за мою позицию голосует почти 90% зрителей, иногда и больше.

Либералы закатили по поводу этого цикла передач очередную антисоветскую истерику. Что же касается прагматиков, то для них имели значение только цифры. Если ты можешь добиться победы в полемике, то приходится признать твою состоятельность в качестве полемиста. А состоятельность важнее всего остального.

В силу данной состоятельности я неожиданно оказался приглашен на примаковское празднование Нового года. Я не испытывал никакой симпатии к Евгению Максимовичу, он отвечал мне тем же. И тем не менее приглашение состоялось. На праздновании процедура требовала сначала заслушивания доклада Примакова, а потом участия в праздничном ужине.

Заняв место в зале, я оказался рядом с милейшей женщиной, которая одарила меня любезной улыбкой. Я, естественно, ответил тем же. И спросил своего соседа: «А кто эта милая женщина?»

Соседом был отставной генерал госбезопасности. Он посмотрел на меня с ужасом, как на человека невежественного и святотатствующего, и ответил чуть не с придыханием: «Это Пахмутова».

И тут мне почему-то вспомнился съезд Союза писателей России, на котором выступал такой господин Буйлов. Свою речь он начал словами: «Я не знал, кто такие евреи, я тигров ловил на Дальнем Востоке». И было понятно, что он говорит правду. Зачин мне понравился, а потом началась, к сожалению, достаточно банальная конспирология на тему о евреях. А вот зачин Буйлова был искренний, и было видно, что человек действительно этих самых тигров ловил. Что не может не вызывать к нему уважения.

Вспомнил я про Буйлова потому, что и впрямь не знал, кто такая Пахмутова. Ну не знал, и всё. Я не пел ее песен. Мне она не была интересна. Теперь, задним числом, я могу отнестись к ней даже теплее, чем в ту эпоху, когда она находилась на гребне своего успеха.

Что же именно питало меня вместо творений Пахмутовой?

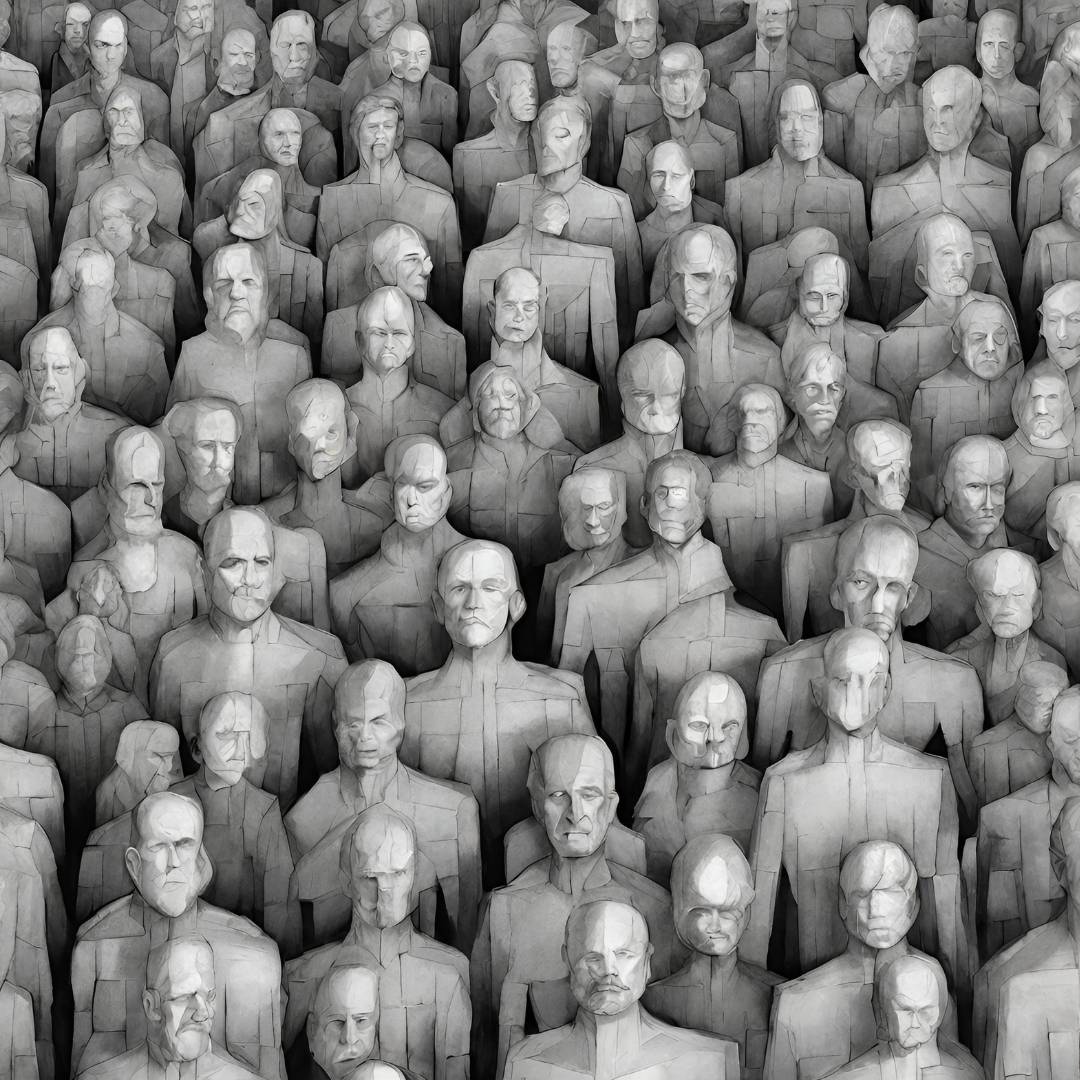

Питало многое. Творчество Гомера, Вергилия, Шекспира, Шиллера, Гёте, Клейста, Гёльдерлина. Не считая, естественно, Пушкина, Гоголя, Достоевского, по произведениям которых я ставил спектакли, а также лучших советских писателей и поэтов. Мне нравились определенные песни Галича, в которых поэт цеплял что-то, отличающееся от заказного антисоветизма. Перечисление можно продолжить. Но здесь я хочу привести два очень дорогих для меня стихотворения Иосифа Бродского. Вначале раннее стихотворение «Народ», получившее высокую оценку Анны Ахматовой и явным образом не носящее гламурно-официозный характер.

Мой народ, не склонивший своей головы,

Мой народ, сохранивший повадку травы:

В смертный час зажимающий зерна в горсти,

Сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,

Пьющий, песни орущий, вперед

Устремленный, встающий — огромен и прост —

Выше звезд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,

Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,

Хороня́щий в себе свои му́ки — и твердый в бою,

Говорящий бесстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,

Мой народ, ни минуты не мыслящий без

Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,

И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!

Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.

Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.

Но услышишь ее, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,

Говорящий неправду, ладонью закроет народ,

И такого на свете нигде не найти языка,

Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.

Путь певца — это родиной выбранный путь,

И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть,

Раствориться, как капля, в бессчетных людских голосах,

Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.

Пусть возносит народ — а других я не знаю судей,

Словно высохший куст, — самомненье отдельных людей.

Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,

Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.

Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.

Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз

Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Настаиваю на том, что речь идет и о высокой поэзии, и о подлинности определенной позиции, которая выходит за рамки высокой морали. И, выходя за эти рамки, оказывается сопричастной тому, что имеет настоящее право называться сферою духа.

Но Бродского для чего-то надо было изгнать из СССР, притом что человека, написавшего такие строки, могли изгнать из СССР только люди, скрыто желавшие избавиться от всего, что могло бы противодействовать губительным для страны антиморальным и антидуховным процессам. И как же, в отличие от многих, отнесся Бродский к своему донельзя сомнительному изгнанию? Он проклял Отчизну, его отторгнувшую? Он стал истошно поносить власть? Не тут-то было. Он отреагировал на свое изгнание с невероятным достоинством и той особой мощью, которую впору назвать даже не духовной, а метафизической.

Вот что он написал по поводу своего изгнания:

Мне говорят, что нужно уезжать.

Да-да. Благодарю. Я собираюсь.

Да-да. Я понимаю. Провожать

Не следует. Да, я не потеряюсь.

Ах, что вы говорите — дальний путь.

Какой-нибудь ближайший полустанок.

Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.

Я вовсе налегке. Без чемоданов.

Да-да. Пора идти. Благодарю.

Да-да. Пора. И каждый понимает.

Безрадостную зимнюю зарю

Над родиной деревья поднимают.

Все кончено. Не стану возражать.

Ладони бы пожать — и до свиданья.

Я выздоровел. Нужно уезжать.

Да-да. Благодарю за расставанье.

Вези меня по родине, такси.

Как будто бы я адрес забываю.

В умолкшие поля меня неси.

Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.

Как будто бы я адрес позабыл:

К окошку запотевшему приникну

И над рекой, которую любил,

Я расплачу́сь и лодочника крикну.

(Все кончено. Теперь я не спешу.

Езжай назад спокойно, ради Бога.

Я в небо погляжу и подышу

Холодным ветром бе́рега другого.)

Ну, вот и долгожданный переезд.

Кати́ назад, не чувствуя печали.

Когда войдешь на родине в подъезд,

Я к бе́регу пологому причалю.

Тут все настолько очевидно, что можно было бы обойтись и без комментариев. Но трагизм происходящего требует от меня короткой ремарки.

Бродский называет таксиста, увозящего его из Советского Союза, лодочником, то есть Хароном. Он рассматривает свое изгнание как плаванье в ладье через реку Стикс и попадание на другом берегу в обитель смерти, в Аид. Эту обитель он называет умолкшими полями. То есть для него изгнание — это смерть. И он ни на что не жалуется, никому не шлет проклятий. Он просто говорит о своем отношении к происходящему. Нет ни слова ни о том, что плохая страна, ни о том, что плохая власть.

А ведь какие бы он проклятия по этому поводу ни изрекал, его нельзя было бы за это осудить, правда?

А теперь о том, что маркировало советскую эпоху. Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Аксёнов, Окуджава и, как говорится, далее со всеми остановками.

Почему им нужно было не только охаивать общие ценности после краха СССР? Почему надо было фактически охаивать свое творчество? Каково моральное содержание этого? Как для этого надо относиться даже не к стране, а к себе? Можно ли делать это, сохраняя собственную идентичность, вписывая свою позицию в какие-то несомненности типа чести, долга, личного достоинства и так далее?

Я с большим уважением относился к Михаилу Филипповичу Шатрову. И сохраняю благодарность к нему за его участие в судьбе студийных театров. Но все творчество Михаила Филипповича было на сто процентов связано с революцией и Лениным. Почему он не мог вступиться за это в момент, когда это начали охаивать? Ведь он не мог не понимать, чем чревато такое охаивание для страны. А еще он не мог не понимать, чем оно чревато для неотменяемого итога его собственной жизни и творчества. Для того, что называется собственной творческой судьбой.

В начале тех же 2000-х годов, когда господин Павловский наградил общество своим потрясающим откровением («был грех, и что?»), я оказался на передаче Познера, посвященной очередной дискредитации Ленина, что, заметим, весьма и весьма сомнительно в контексте биографии самого Познера и его семьи. Притом что вряд ли для Познера семейные истории не обладают никакой ценностью.

На передаче Познера дискредитация Ленина была поручена Василию Аксёнову. Выслушав очередные антиленинские антисоветские рулады маститого советского писателя, я деликатно сказал следующее:

— Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но мне на память приходит книга «Любовь к электричеству», в которой сказано о величии Старика, то есть Ленина, и всех его революционных соратников. Вы мне не подскажете, кем написана эта книга?

Аксёнов ответил:

— Мною, и что? Я деньги зарабатывал.

На что мне пришлось ответить:

— А может быть, Вы и сейчас занимаетесь тем же?

Познер скорбно посмотрел на меня и сказал:

— Зря вы так.

Я ответил:

— Не зря!

Выслушав доклад Примакова на уже упоминавшемся мною новогоднем мероприятии, я спустился в большой зал, где были накрыты столы для новогоднего ужина. И сел за один из них вместе с представителями финансовой элиты, чья судьба сложилась лучше, чем судьбы Гусинского, Ходорковского (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Ходорковского либо касается деятельности иностранного агента Ходорковского) и Березовского. Столов было очень много. Кормили вкусно. Вино было превосходное. Посреди зала возвышался подиум с большим оркестром. Исполнялись песни Пахмутовой. Дирижировала сама Александра Николаевна. Репертуар был подобран поразительным образом. Никаких адресаций к СССР и коммунизму. Только — ностальгийно-личностное лирическое начало типа:

Как молоды мы были,

Как молоды мы были,

Как искренне любили,

Как верили в себя.

Меня спросят: «Вы что, против Александры Николаевны?»

Отвечу: «Ни боже мой». Написанное мною вообще не против кого-то. Оно связано с трагическим отношением к происходящему.

Брежневская эпоха трагична только тем, что она подготовила обрушение СССР. А это обрушение чревато достаточно скорыми чудовищными последствиями, никакого отношения к моим личным злоключениям не имеющими хотя бы потому, что я не считаю лично себя хоть чем-нибудь обделенным. Я с большой скорбью отношусь к несправедливой невостребованности определенных моих друзей, к невостребованности всех тех, кто, будучи выдающимися людьми, пострадал при постсоветских трансформациях. Но если бы все касалось лично моей творческой и человеческой результативности, то я бы, положа руку на сердце, сказал, что она выше того, чего я мог ожидать в конце 70-х годов XX века. Так что никакого отношения к уязвленному отрицанию всего, что происходит на моих глазах, сказанное мною категорическим образом не имеет.

К чему же тогда имеет отношение сказанное, спросят меня? Отвечаю.

В день нанесения украинцами ударов по нашей стратегической авиации я находился в Александровской коммуне и праздновал достижения коллектива этой коммуны. Достижения эти — весьма и весьма впечатляющие, но я, давно потеряв избыточную впечатлительность, тем не менее думал не о явных успехах группы людей, за чью судьбу отвечаю, а о том, как реализовать эту ответственность в случае обмена ядерными ударами. И вспоминал, как в конце 70-х годов находился на спецобъекте со своим научным руководителем Леонидом Захаровичем Бобровниковым, невероятно обаятельным и умным человеком, очень сильно интегрированным в военно-техническую сферу.

Внезапно сообщили, что войска Народно-освободительной армии Китая вошли на территорию Северного Вьетнама. Наше тягостное молчание прервал Леонид Захарович, сказав: «Ну, если мы еще живы, то все в порядке».

Позже оказалось, что вьетнамские товарищи попросили советских братьев не вмешиваться, ибо они и сами могут разобраться с НОАК. И разобрались, продемонстрировав высокую эффективность.

Вот и сейчас, по прошествии почти пятидесяти лет, я снова подумал, что если мы еще живы, находясь на территории, по-прежнему именуемой территорией передового базирования, то все пока не так плохо. Но именно пока.

Однако дело даже не в обмене ядерными ударами, который пока не состоялся. И не в том, с какой яростью этот обмен пропагандируют некоторые высокопоставленные эксперты, еще недавно призывавшие к нашему вхождению в Запад и проклинавшие советский период.

Дело в том, о чем мне в эпоху Будённовска сказал очень мной уважаемый специалист по безопасности. А сказал он следующее: «Тем, кто, в отличие от меня, не связан наипрочнейшим образом с проблемами столичной безопасности, наверное, кажется, что в центр Москвы можно просто так ввезти какой-нибудь АКМ и пару сотен патронов. В самом деле — положил в багажник и что? Я этим людям ничего не могу объяснить. И я завидую их подходу. Потому что так спокойнее жить. Но я-то знаю, что в центр Москвы без определенных сопровождений нельзя провезти даже этот самый гребаный АКМ. И уж тем более нечто большее. И это мое знание сильно портит жизнь. Так сильно, что дальше некуда».

Чуть позже покойный Виктор Степанович Черномырдин сказал мне в частной беседе: «Ельцин уехал за границу. И тут Будённовск. Пришли ко мне очень профессиональные ребята. Сказали, чтобы я предложил Шамилю Басаеву чаю, и что, когда басаевцы уедут из Будённовска, они будут ликвидированы со стопроцентной гарантией, а я укреплю свою репутацию. Ну я сказал все, что надо. Басаевцы уехали. И я жду рапорта об их ликвидации. Жду десять минут, пятнадцать, двадцать. Никогда себе не прощу, что через полчаса, уже все понимая, я тем не менее позвонил этим ребятам. И они мне сказали: „Виктор Степанович, непредвиденные обстоятельства“. Ну конечно же, непредвиденные. А как иначе?»

После того как нечто случилось по причине каких-то непредвиденных обстоятельств (а как иначе?), с проклятиями в адрес якобы имеющей место ресоветизации нашего Отечества выступили сразу и Александр Ципко, который перед этим выступал с такими же проклятиями перед Болотной, и Русская Православная церковь заграницей.

То, что так называемые зарубежники неровно дышат по вопросу о любых уклонениях от махрового антисоветизма — понятно. И кто им задания может давать — понятно. А вот некоторые очевидные сведения по поводу биографии Ципко мне бы хотелось привести, оговорив при этом право Александра Сергеевича на любое отношение к советскому периоду.

Александр Сергеевич с 1960 по 1963 год служил срочную службу в Советской армии в войсках ГРУ.

В 1965–1967 годах работал в газете «Комсомольская правда», а в 1967–1970 в ЦК ВЛКСМ.

В 1968 году окончил философский факультет МГУ.

В 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Методологические проблемы исследования критерия социального прогресса социалистического общества».

С 1972 года работает в институте, называвшемся в советскую эпоху Институтом экономики мировой социалистической системы.

В 1978–1980 гг. (то есть еще при Брежневе) — доцент Института философии и социологии Польской академии наук.

В 1980 году получил степень хабилитированного (то есть особо продвинутого) доктора философии Польской Народной Республики.

В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме «Философские предпосылки становления и развития учения Карла Маркса о первой фазе коммунистической формации».

В 1986–1990 годах — консультант отдела социалистических стран ЦК КПСС.

В 1988–1990 годах — помощник секретаря ЦК КПСС Яковлева.

И так далее.

По мне так одно дело — антисоветский церковный зарубежник, а другое дело — человек с такой биографией. Если кто-то считает иначе, то спорить не буду. По мне так история вполне трагическая.

Знаю, что прошлые и нынешние ципковские антисоветские проклятья, равно как и антисоветские демарши зарубежников — дело не случайное. И жду продолжения. А то, что на все подобное можно сказать: «Был грех, и что?», так это понятно. Кто же спорит?

Кстати, о Яковлеве. Перед самой его смертью я беседовал с ним в эфире на радиостанции «Эхо Москвы». Мы обсуждали отстранение Хрущёва. Яковлев сказал, что по поручению Суслова написал разгромный текст о чудовищном Хрущёве и поехал в ЦК. А там уже десантники. И подумалось: «А ну как Хрущёв выиграл, что же будет со мной?»

Дальше разговор перешел на ГКЧП. И я рассказал то, что знаю по поводу разных настроений в ГКЧП и, в частности, о так называемой операции «Еж».

Название заимствовано из неопубликованного стихотворения Андропова, в котором Юрий Владимирович после инфаркта написал:

Ты постигаешь истину конкретно,

Когда вдруг сядешь голым задом на ежа.

Операция «Еж» предполагала передачу власти Ельцину. Это, по мнению планировщиков, можно уподобить усаживанию русского народа голой задницей на ежа гайдаровского капитализма.

На следующий день мы опять встретились с Яковлевым на «Эхо Москвы» (передача о Хрущёве была длинной, с продолжением), и он в коридоре мне сказал:

— Сергей, ты своим рассказом испортил мне конец жизни.

Я удивился:

— Помилуйте, Александр Николаевич, чем я его испортил?!

Яковлев ответил:

— Я был уверен, что все гэкачеписты — чудаки на букву «м» (он выразился более определенно), а оказывается, это не так.

Я начал называть Александру Николаевичу фамилии тех гэкачепистов, которые явно были на стороне Ельцина.

Яковлев мне ответил:

— Ты же понимаешь, что в ГКЧП бал правили не эти люди.

Как говорится, имеющий уши да услышит.