«Предназначение». Выпуск № 11 (часть II).

13 октября 2022 года

Когда я поступил на режиссерский факультет Щукинского училища и стал показывать педагогам спектакли своего андеграундного театра, педагоги сетовали, что этот тип культурной продукции будет недоступен пониманию некоего собирательного персонажа, который они именовали «тетей Маней из Кунгура».

Потом я со спектаклями ездил в районы, гораздо более отдаленные и труднодоступные, чем этот самый Кунгур. И всё там по большей части понимали. Но это — небольшая заметка на полях.

В принципе я всегда с уважением относился к тем, кто собирает на стадионах и в огромных концертных залах массу людей, обладающих иным запросом, нежели публика моего небольшого театра. Считал и считаю, что культура должна быть многоадресной. И что к запросам всех адресатов надо относиться очень внимательно.

Поэтому, когда речь шла, например, о концертных программах для групп населения, явным образом ориентированного не на продукцию моего театра, мы всегда включали в них наиболее популярные советские и русские песни, столь же популярные стихи, прозаические тексты. Словом, всё, что наверняка понятно широкой аудитории.

К 2015 году мне стало очевидно, что аудитория требует не той относительной простоты, которая существовала, скажем, в советской эстраде, а чего-то очевиднейшим образом более регрессивного. Упрощенного беспощадно по мысли, сниженного по уровню чувств, по всей эмоциональной сфере (благородства, изысканности и так далее) в неимоверной и недоступной моему пониманию степени. И что любая попытка поднять аудиторию хотя бы до среднего эстрадного уровня начала 80-х годов ХХ века дается с неимоверным трудом.

А главное, что между такой вполне простой эстрадной продукцией советской и досоветской эпохи и современным массовым потребителем выстроен барьер абсолютного непонимания.

Я уже приводил в качестве примера песню «С чего начинается Родина».

Приведу еще и другую песню. Потому что президент России в Калининграде недавно вспомнил одного своего сослуживца-нелегала, которого все называли Сан Саныч. Он был разведчиком-нелегалом и (цитирую) «каждый день рисковал свободой, здоровьем, а может, и жизнью».

Президент сказал: «Я его как-то спрашиваю. Набрался смелости, говорю: «Сан Саныч, а вам не обидно? Я почти начинающий молодой человек, а Вы двадцать пять лет в нелегалке и сидите со мною рядышком».

Ответ Сан Саныча он запомнил на всю жизнь. Сан Саныч сказал ему, что мог бы работать и не здесь, что ему предлагали другие места работы. Но, сказал Сан Саныч (я цитирую президента), «мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствую свою востребованность и благодарен Родине, что дала такую возможность».

Процитировав Сан Саныча, Путин далее добавил, что Сан Саныч «сказал такими простыми словами, что у меня в голове всё перевернулось. Я почувствовал, в чем ценность бытия: не в удовлетворении своих амбиций, а в служении и в самореализации таким образом».

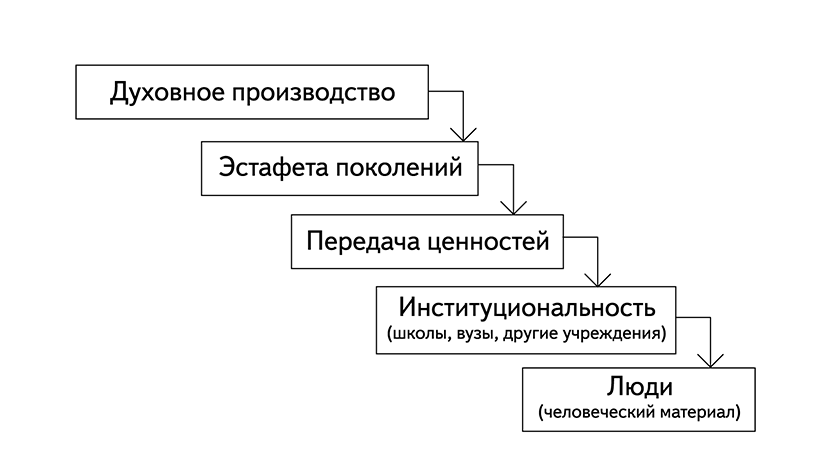

Согласен с каждым словом президента. Я считаю, что он говорит о важном. Но подобная установка Сан Саныча является результатом определенного духовного производства, определенной эстафеты поколений.

Причем эстафеты, организованной совершенно определенным образом.

Эстафеты, нацеленной на то, чтобы передать определенные ценности с помощью определенной стратегии.

Для такой передачи создавались не только педагогические институты, в которых определенным же образом отбирали и воспитывали будущих учителей. Создавались самые разные структуры, которые в совокупности именуются институциональностью.

Эта институциональность до поры до времени сочетала организованность процесса передачи эстафеты с человеческим содержанием тех людей, которые были вписаны в эту организованность (Рис.1). Деятельность Сан Саныча осуществлялась в рамках очень определенной организованности под названием нелегальная разведка. И ничего бы Сан Саныч не сделал и не понял вне этой организованности.

Но если бы внутрь данной организованности оказался помещен не коллективный Сан Саныч, а коллективный генерал Калугин или Скрипаль, то грош цена бы была этой организованности. Или же она могла даже превратиться в свою противоположность.

Значит, только сочетание определенной труднодостижимой организованности (она же институциональность) и человеческого материала, который заполняет данную организованность (как вода чашку: чашка — организованность, а материал — вода), может порождать нужные результаты. А этот человеческий материал не валяется на дороге. Он добывается, формируется, преобразуется и используется в ходе так называемого духовного производства.

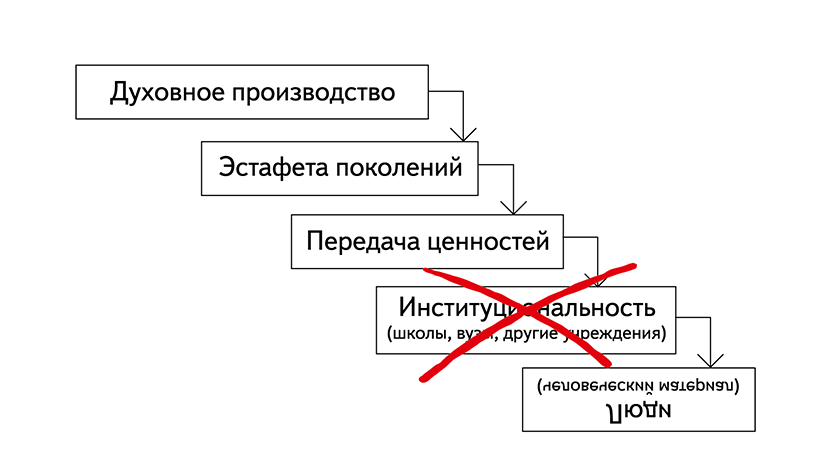

Президент России не может не знать, что в постсоветский период была поломана институциональность, а человеческий материал стали отбирать и формировать по принципу, диаметрально противоположному тому, который действовал в эпоху Сан Саныча (Рис. 2.).

В эпоху Сан Саныча и до него культивировались солидарность и служение. На это работали «определенные организованности» (школы, вузы, другие учреждения). И в этих организованностях определенные люди передавали эстафету солидарности и служения.

Затем начали отбирать совсем других людей, размещать их в других организованностях, нацеленных на диаметрально противоположное. И формировать, причем очень настойчиво, отрицание любой солидарности и любого служения.

Притом нацеливая тех, кого формировали и отбирали, на крайние формы эгоцентризма. И поселяя в них веру (сама она не поселится) в то, что желание осуществлять служение — это беда, болезнь, что верят в служение неполноценные люди, одержимые странными идеями. Так ведь? Ну разве нет?

Какое-то время я довольно часто выступал в молодежных аудиториях. Например, в достаточно продвинутой аудитории, состоящей из молодых людей, получивших стипендии за свои политологические сочинения. У меня есть привычка при прочтении лекций выбирать одного слушателя, который мне кажется наиболее созвучным тому, что я говорю. И прямо адресовываться к нему. И вот я выбрал сдуру одного молодого человека, как раз из разряда тех романтических юношей с горящими взорами, которые в советскую эпоху наиболее остро реагировали на всё сказанное про служение, подвиг, жертву.

Я прочитал лекцию. Закончил ее под аплодисменты. Ко мне подбежали подписывать книгу. Первым подбежал тот молодой человек, которого я сдуру заподозрил в идеалистичности.

Молодой человек сказал: «А можно я к вам прикоснусь?» Поскольку идея эта мне показалась довольно странной, я спросил: «А зачем вам это?»

Молодой человек показал несколько листков распечатки густопсового бреда, написанного по моему поводу в издании типа «Компромат.ру», и сказал дрожащим голосом: «Вот здесь написано, что вы срубили у олигархов восемь лимонов в гринах. Так я думаю: если я к вам прикоснусь, может, мне тоже подфартит?»

Только не говорите мне, что я пытаюсь с помощью отдельных, специально отобранных негативных примеров, как говорилось в советскую эпоху, навести тень на плетень. Теперь, кажется, говорят «натянуть сову на глобус».

Уверяю вас, я знаком с социологическими данными, вполне созвучными моему примеру. Просто примеры всегда адресуют не только к разуму, но и к чувству.

Один высокопрофессиональный педагог, постоянно работавший с молодежными аудиториями, говорил мне: «Черчилль стал циником после того, как прошел большой жизненный путь. Да и то он не стал окончательным циником, как показал финал его политической карьеры. А когда идущий в политику юнец является полным циником, в самом начале пути готов на всё — то это совсем скверно. Цинизм на старте и цинизм в финале — это два разных типа цинизма». Он же потом еще будет набирать цинизм, а у него уже — вот сколько!

Я уже сказал, что ознакомившись с тем, что президент говорил о служении — очень справедливо говорил, — вспомнил одну незатейливую песню. Примерно такую же, как «С чего начинается Родина». Называется она «Летят перелетные птицы».

Текст написан Михаилом Исаковским. Год написания — 1948-й.

Приведу наиболее существенное, имеющее прямое отношение и к Сан Санычу, и, к сожалению, к нашей эпохе:

Немало я стран перевидел,

Шагая с винтовкой в руке,

И не было горше печали,

Чем жить от тебя вдалеке.

Немало я дум передумал

С друзьями в далеком краю,

И не было большего долга,

Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,

Пускай замерзал я во льду,

Но если ты скажешь мне слово,

Я снова всё это пройду.

Желанья свои и надежды

Связал я навеки с тобой,

С твоею суровой и ясной,

С твоею завидной судьбой.

Надо ли подробно разбирать, какая пропасть непонимания, причем не только интеллектуального, но и эмоционального, лежит между тем, что сказано в этой песне и что внесло свою крохотную, но очень важную лепту в воспитание Сан Саныча, — и нашей эпохой?

Надо ли напоминать о том, что в постсоветскую эпоху эмиграция поощрялась? То есть говорилось, что следует уподобляться перелетным птицам. А те, кто им не уподобляются, — это люди второго сорта. Среди моих соратников есть эмигранты, вернувшиеся в Россию. Это очень патриотичные люди, пережившие трагедию эмиграции чаще всего потому, что их выдавило, например, из постсоветского Казахстана. Или откуда-нибудь еще. Или их в детстве затащили в эмиграцию родители, совсем очумевшие от вытворяемого Чубайсом и его присными на территории, которая раньше была Отечеством, а превращалась в какой-то странный ликвидком.

Сегодня слова о том, что не нужно вести себя, как перелетные птицы, после произошедшего в постсоветскую эпоху — это почти бред.

«Несут этот бред какие-то архаические существа, — говорят молодые люди. — А мы даже не понимаем, что он означает. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Вот Жак Аттали, которого у нас восхваляли безмерно, вообще говорил, что кочевники (то есть перелетные птицы) — это и есть лучшая часть будущего человечества.

И почему это нет горше печали, чем жить вдалеке от территории, на которой ты не можешь по-настоящему развернуться? Что за дикость?

И чью это волю надо выполнять? Какой-то родины? Понятно! Выполнять надо волю бандитов, которые хотят тебя использовать в своих целях. А у них не слипнется, ха-ха-ха?

И что это за «долг» такой? Какой-то совковый атавизм. Никому мы ничего не должны. Нам все должны. Мы и папе с мамой ничего не должны. А уж какой-то родине тем более».

Что, это всё не культивировалось — то, что я только что с сарказмом произнес, — на протяжении тридцатилетия? Еще как культивировалось и продолжает культивироваться. Тому примеров масса. Уехал — вернулся. Плюнул в рожу — утерлись: приезжай назад! Вот кто король!

«И зачем я по какому-то слову какой-то родины буду утопать в болоте, замерзать во льду, лезть в идиотские авантюры этой родины, если мне с рождения внушали, что ориентироваться я должен на комфорт и свое личное процветание. И что только если я так буду ориентироваться, то заработает этот самый рынок. И всем станет хорошо. Так что это моя моральная обязанность — так ориентироваться. Ради общего блага».

Этого что, не говорилось? Это не преподается и сейчас в наших вузах?! В эпоху спецоперации, в эпоху харьковской катастрофы.

На основе какой метаморфозы надо заново создавать новые производительные силы, восполняя фактически невосполнимый ущерб предыдущего тридцатилетия? Я же не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это страшно трудно. Что это почти невозможно. Значит, это требует такого волевого напряжения, такой страстности, каких-то новых и совсем других Красиных, Кржижановских. Которых среди тех, кого я вижу вокруг, нет и в помине, ни наверху, ни внизу. Это же факт.

Можно выйти из любой, самой пагубной ситуации. Просто она становится всё более пагубной. А на каждом витке, чтобы выйти, надо всё больше воли, которой становится всё меньше. И делают так, чтобы ее становилось всё меньше.

И если всё-таки пытаться выходить, то тогда с этим тридцатилетием надо «завязать», как с пьянкой завязывают. Ведь завязывают? Надо слезть с иглы стабилизационного регресса, который, между прочим, где-нибудь к 2030 году всё равно приведет к самоуничтожению.

Предлагаю учесть также то, что песня про перелетных птиц десятилетиями звучала в качестве несомненного позитива, на который надо ориентироваться. И что звучала она сначала по радио, а потом по радио и телевидению на безальтернативной основе. Были такие безальтернативные институции масс-медиа. И в них работали люди, которые формировали подобные ориентиры — «а я остаюся с тобою», — создавая разных Сан Санычей.

Теперь представьте себе, что нынешнюю самую простую и незатейливую аудиторию — не обязательно тех хорьков на Рублевке, которых мы любим справедливо уценивать, живописуя их свойства, — а действительно простую, незатейливую аудиторию, с которой мне приходится сталкиваться по 200 дней в году, поскольку я много времени провожу сейчас в российской глубинке, вот эту аудиторию спросят: «Что бы вы хотели, чтобы мы вам исполнили — «Летят перелетные птицы» или «А ты чего такая грустная?»

Поверьте мне, я не смакую нынешний культурный регресс, я ему противостою, и я его ненавижу, я против него борюсь. Но нельзя же прятать голову в песок, не понимая масштаба нынешней культурной катастрофы. Как профессионал гарантирую вам, что среднестатистическая аудитория — вне зависимости от того, собралась ли она на концерт или на любое другое мероприятие — однозначно и с большим отрывом проголосует за песню «А ты чего такая грустная». Приведу слова:

Опустила глазки в пол,

Щечки дует на меня.

Глупая, давай, постой,

В чем же моя вина?

Говоришь, что не забыть

Его первый поцелуй.

Ну как же с тобою быть?

А я тебе скажу:

А ты чего сидишь?

Такая грустная.

Улыбнись и всё забудь,

Девочка вкусная.

Понапрасну слез не лей,

Он тебя не стоит, знай.

Пусть уходит, будет с ней,

А себя ты мне отдай.

Зайдите в интернет, и вы увидите рекордное число просмотров. Только на YouTube, когда я знакомился с наиболее востребованной продукцией, у этой песни, выложенной 18 марта 2021 года, было 54 миллиона 779 тысяч 783 просмотра.

Но ведь я не по количеству просмотров даю оценки, а по опыту человека, профессионально работающего с потребителем культурной продукции вообще. И с тем потребителем, который сформировался на настоящий момент в той провинции, от поведения которой будет зависеть судьба России.

Мне скажут: ну что вы прицепились к попсе?

Отвечу. Во-первых, так ли просто провести сегодня грань между нею и чем-то другим?

Во-вторых, она будет многое определять.

В-третьих, попса попсе рознь.

Попса была всегда. Но сорок лет назад она была другая. Это не моя возрастная ностальгия, а несомненный научный факт.

Если всерьез, на психоаналитическом, культурологическом уровне, с использованием любых современных технологий провести семантическое и любое другое сопоставление, то выяснится, что между «птицей счастья завтрашнего дня» или «миллионом алых роз» и этой «девочкой грустной» — жуткая культурная пропасть.

А ведь таких «девочек грустных» до и больше. И главное — они совсем иначе востребованы, чем что угодно. Чем этот «миллион роз», чем самый разухабистый блатной фольклор предыдущей эпохи. Другая погода на дворе. Она сформирована регрессом. И она этим регрессом поддерживается. И она не сулит ничего хорошего. Неужели вы еще в этом не убедились, проведя кампанию по сбору добровольцев?

Служение, Родина — они важнее всего? Уже в 1996 году, то есть в эпоху меньшего укоренения регрессивных культурных кодов в сознании населения, пелось, что «важней всего погода в доме». И это очень нравилось аудитории. Кто-нибудь помнит эту песню?

Главней всего погода в доме,

А всё другое — суета.

Есть я и ты, а всё, что кроме,

Легко уладить с помощью зонта.

Вот улаживайте с помощью зонта харьковский стыд!

Никто не расшифровывал, что такое «всё остальное». Но я надеюсь, зрителю понятно, что «всё остальное» — это то, ради чего жил и рисковал совокупный Сан Саныч. У этого совокупного Сан Саныча, я надеюсь, есть дети и внуки. Не всегда всё складывается так трагически, как у некоторых нелегалов, дети и внуки которых узнают, кто такие их родители, во взрослом возрасте. Я ведь, говоря о совокупном Сан Саныче, имею в виду не только работников нелегальной разведки.

Ну так вот. Эти дети и внуки учатся в определенных школах, если они живут в России. Они должны взаимодействовать с другими учащимися? Если эти учащиеся сориентированы на улаживание всего с помощью зонта и прочие постсоветские прелести, то эти дети и внуки Сан Санычей либо станут белыми воронами — им все эти группы и группочки скажут: «Да шел бы ты нафиг с прибабахами в духе твоего папаши, деда, прадеда, идиотов этих», — либо их перекуют в соответствии с ориентацией тех групп, в которых будет происходить их социализация.

А эти группы ориентируются уже не на решение проблем с помощью зонта, а на нечто более крутое.

Вы современные японские мультфильмы смотрели? Поинтересуйтесь. Когда ребенок говорит: «Если я не буду в курсе аниме, то со мной не будут общаться сверстники», — вы понимаете, что это значит? Понимаете, что для ребенка в определенном возрасте — самое главное, чтобы с ним общались сверстники? Вам цена вопроса понятна? Вам понятно, что спираль эта продолжает раскручиваться?

Вот что такое духовное производство, которое полетело под откос вместе с продвинутыми производительными силами, главная из которых — человек, а его получить без духовного производства нельзя.

Я говорю о том, что со времен решения проблем с помощью зонта всё сдвинулось в худшую сторону. И я говорю об этом не понаслышке, а опираясь на исследования. В первом приближении — всё сдвинулось от этого «зонта», с помощью которого надо решать проблемы, в сторону «А ты чего сидишь такая грустная».

Регрессивный тренд таков, поверьте.

И его создает страшная машина духовного производства… — чего? Регресса.

А он не затрагивает никого? Ни генералов не затрагивает, ни воюющую молодежь? Я изумился, что не настолько затрагивает, как это можно было бы себе представить. Но ведь затрагивает, разве нет?

В чем задача той страшной машины духовного производства, которая этот регрессивный тренд создает? Создает каждый день на огромные деньги налогоплательщиков. В том, чтобы подавить всё, связанное со служением, подвигом, Родиной — и культурой.

И что значат ваши примеры? Это глас вопиющего в пустыне. Которую вы же и создали!

Идентичность через культуру?

Через какую культуру?

Песня, которую мне хотелось бы обсудить не с позиций узкохудожественных, а совсем иначе, называется «Дядя Вова, мы с тобой».

Автор этой песни Вячеслав Антонов — ветеран боевых действий, участник первой чеченской кампании. Какое-то время он служил в спецназе, причем служил в высшей степени хорошо. Он награжден боевыми медалями. Его патриотизм для меня лично несомненен.

Меньше всего мне бы хотелось эстетствовать по поводу его песен. Они такие, какие они есть. У них есть аудитория. И если эта аудитория поддерживает Вячеслава Антонова, то такая поддержка является фактором не только современной культурной жизни, но и фактором жизни политической, мобилизационной.

Никакого сомнения у меня нет в том, что Антонов в своих песнях не пытается подыгрывать власти, прислуживать ей. С экрана смотрит человек достаточно искренний. И это понятно всем, кто взял на себя труд ознакомиться с его песнями, мне в том числе.

Теперь о песне Антонова «Дядя Вова, мы с тобой».

По поводу этой песни на новостном портале Ульяновска об Антонове говорится как о земляке. А о его песне — как о художественном произведении, созданном пять лет назад, но сумевшем обрести новую жизнь в условиях спецоперации.

Что людям помогают выстоять такие песни, как «Дядя Вова, мы с тобой».

Что сегодня этот хит Антонова получил новый виток популярности.

Что славы его песне «Дядя Вова, мы с тобой» прибавила депутат Госдумы Анна Кувычко, исполнившая эту песню через полгода после ее написания вместе с волгоградскими кадетами, то есть с детьми. Но написана-то она была раньше. И не для детей!

Вот что мне глубоко чуждо, так это имеющие место попытки приписать Кувычко и Антонову некие карьеристские мотивы. У Антонова их нет, это видно. А Кувычко — ну депутат и депутат. Если бы это было легко сводимо к карьеристской жизни, я бы эту песню не обсуждал.

Нет — точно нет — этих карьерных мотивов и у волгоградских кадетов, исполнявших песню вместе с Анной Александровной Кувычко.

Спросят: «А что вы можете сказать о людях, если ваше знакомство с ними сводится к просмотру видеозаписей?»

Могу сказать то, что понимаю как профессиональный режиссер. А понимаю я следующее.

Текст, принадлежащий Антонову, равно как и музыка, отвечают определенным стандартам нашей прискорбной эпохи. Какова эпоха, таковы и стандарты. Возможно, например, Антонову следовало проявить осторожность в песне «Бригада 101» и не называть своих боевых товарищей «солдатами удачи», а он это подчеркивает. «Солдаты удачи» — это нехорошее словосочетание. И везде в мире, и у нас. Тем более что товарищи Антонова ни формально, ни как-то иначе солдатами удачи не являются. Но товарищам нравится. Публике нравится. Время такое, что солдаты удачи — это хорошо.

Ситуация, поверьте, настолько отчаянная, что нет никакого желания смаковать нынешний культурный регресс. Если можно разрулить эту ситуацию с помощью песни «Дядя Вова, мы с тобой» или «Мы будем петь, будем гулять» — ну разруливайте. Разруливайте — но что ж происходит-то!

Кроме того, в кадетском исполнении сквозь все огрехи самодеятельности пробивается наиважнейший сигнал под названием искренность. А это дорогого стоит в плане духовного производства.

Я убежден, что и взрослые, породившие резонансное выступление кадетов, и сами кадеты — хорошие люди, пытающиеся выразить то, что они чувствуют.

Президент России действительно перешел Рубикон. Против него ведется мощнейшая информационная кампания. И если ты к такому переходу Рубикона относишься позитивно, а я отношусь именно так, то почему бы всем, кто так относится, а их очень много, не превратить это отношение в песню, используя имеющиеся у них в распоряжении выразительные средства?

И почему те, кто эти средства задействует, должны задумываться, отвечают ли эти средства неким им неведомым эстетическим критериям или не отвечают? Тем более что современная эпоха на эти критерии, безусловно, забила болт.

У противоположной стороны — у всех совокупных хулителей Антонова, Кувычко, кадетов — в части соблюдения этих критериев всё тоже, мягко говоря, не ахти. И всегда та или иная позиция высказывается как на высокопрофессиональном уровне, так и иначе. Ну, скажем так, на уровне современных аналогов того, что в эпоху моей молодости называлось агитбригадами.

Я сам в школьные и студенческие годы создавал такие агитбригады, готовил их к выступлениям, участвовал в их работе. Но и я, и другие члены агитбригад понимали, что занимаем место в некоей культурной матрице своей эпохи.

Какова матрица нынешней эпохи? Есть ли она вообще?

Какова роль существующей системы в создании этой матрицы? Очень важно иметь ракеты. Но и другое нужно иметь.

Это намного важнее обсуждения свойств конкретной песни, чья жанровая специфика способна, как ни странно, породить вопросы не культурологического, а совсем иного свойства. Я не авторам или ребятам это сейчас адресую. У того, о чем я говорю, есть другой адресат.

Перед тем как к нему обратиться, я еще раз констатирую: с жанром всё в порядке. То, что исполнено кадетами — это патриотический лубок. И Антонов как его создатель, и Кувычко как организатор выступления, да, может быть, и сами выступающие понимают, что в таком лубке ставку можно делать прежде всего на искренность. Хода нет — ходи с бубей. И им удается в какой-то мере реализовать такой подход. Так что повторяю, перед тем как сказать главное: ни к кадетам, исполнявшим песню, ни к тем, кто вложил нечто в их уста, организовал их творческую деятельность, у меня нет никаких претензий.

У меня претензии есть к бандеровской сволочи, которая говорит, как она будет расправляться с учителями. Я другое обсуждаю, понимаете? Совсем другое!

И это другое донельзя трагично. Все претензии, в силу коих я это вообще обсуждаю, адресованы сформированному нашей эпохой и осложненному нашей регрессивной спецификой вопиющему несоответствию между колоссальностью брошенного России ликвидационного вызова и нашим ответом на этот вызов.

Цитируя Высоцкого:

Чем же бить? Ладьею — страшновато,

Справа в челюсть — вроде рановато,

Неудобно как-то — первая игра <…>

Обнажил я бицепс ненароком, <…> И хваленый пресловутый Фишер

Тут же согласился на ничью.

Не будет этого.

Так вот, характер ответа порожден свойствами существующей стабилизационно-регрессивной системы.

«Так что, не надо было отвечать?» — спросит зритель.

Нет, надо было. Всё равно надо было. Намного хуже было бы, если бы не ответили.

Кроме того, во-первых, еще не вечер. И можно попытаться что-то исправить. Пока такого желания у системы нет, но кто знает…

А во-вторых, поощряя определенный тип ответов на вызов, система не может не оперировать аргументом под названием «нас поддерживают». Тут мало сказать, что поддерживает, согласно социологическим опросам, такая-то часть населения. Она ведь, когда тяготы начнутся, будет меняться. Если создали обывателя и хотят на него опереться, если создали потребительское «ням-ням», тут важно же не только привести социологические данные, которые у многих вызывают вопросы, тут надо еще и показать прямо — вот кто нас поддерживает. Вот поддержка — она же есть. Но системе нужна та поддержка, которая созвучна естеству этой системы.

В советское время — на последнем этапе лживо — говорилось, что народ и партия едины.

Вот меня и интересует: в нынешнюю эпоху какой народ желателен системе в качестве не народа-держателя, не народа, несущего крест государственности, а народа-поддерживателя?

Желателен ли этой системе хоть какой-то народ-поддерживатель?

Наш ответ на то, что Запад запланировал и для России (для нее-то в первую очередь), и для человечества, резко повышает роль политического лидера. Каковым и формально, и по существу до сих пор является Владимир Владимирович Путин. Поэтому сама по себе адресация к лидеру — мол, мы поддерживаем именно тебя — представляется мне вполне правомочной.

Но давайте рассмотрим исторические прецеденты, имеющие прямое отношение и к нашей стране, и к ее выстаиванию с опорой на лидера.

Никогда роль лидера не была у нас так высока, как в эпоху Великой Отечественной войны. И имя этого лидера всем известно — это Иосиф Виссарионович Сталин. Кому-то он нравится, кому-то нет.

Матери моей, например, он не нравился по многим причинам. Отца ее расстреляли в 1938 году. Но и она мне говорила: «Мы в Москве осенью 1941-го поверили в будущую победу потому, что он, в отличие от его холуев, остался в Москве. И было ясно, что он в ней останется, что бы ни случилось. Да и вообще, как можно нести ахинею по поводу того, что мы в войне победили вопреки Сталину? Какая недостойная чушь».

Ну так вот. Распространяется паника по поводу того, что Донецк пустеет и так далее. И это право рядового человека. Но те, кто побегут сейчас, должны забыть о том, чтобы какое-то место занимать потом. Что-то решилось в ходе перелома в Великой Отечественной войне, когда Сталин в ноябре 1941-го остался в Москве. И было ясно, что он останется до конца. И это признавали отнюдь не только его горячие почитатели.

Мой отец, провоевавший и в финской, и в Великой Отечественной, должен был подымать людей в атаку, будучи политруком. И я его спросил: «Так что ты кричал — „мать-перемать“ или „За Родину, за Сталина“?»

Отец ответил: «Мать-перемать солдаты сами начнут орать через минуту. А в начале мне надо было что-то хоть как-то облагородить. Иначе потом совсем рехнешься. Так что я кричал „За Родину, за Сталина“. Так было положено. И потом, не будешь же кричать „За победу мировой революции, за Коминтерн“. Каждому времени требуются свои имена. Война требовала имени Сталина».

Так что никакое имя и впрямь не подымалось у нас в эпоху большой беды — а уж какая была беда — на бо́льшую высоту, чем имя Сталина.

Твардовский писал по этому поводу уже после смерти Сталина (во время так называемого разоблачения культа личности Сталина, будь оно неладно):

Кому пенять? Страна-держава

В суровых буднях трудовых

Ту славу имени держала

На вышках строек мировых.

И русских воинов отвага

Его от волжских берегов

Несла до темных стен рейхстага

На жарком темени стволов.

Лидером, которого в час беды в нашем Отечестве более всего отождествляли с Родиной, был, конечно, Сталин. Но и тут, как мы знаем, в начале называлось имя — Родина. А потом имя — Сталин.

Это не придирка — это попытка выявить природу запроса нынешней системы на народную поддержку. Тогда: сначала — за Родину, а потом — за Сталина. Этого требовала эпоха. Этого требовал народ. И сам Сталин понимал, что Родина выдала ему мандат на лидерство. Что без этого мандата он нуль без палочки. Об этом потом, после Победы, был его тост «За русский народ».

Сталина называли отцом народов. И вообще отцом. Дети благодарили товарища Сталина за счастливое детство.

Но кто-нибудь мог себе представить в ту эпоху — дохожу до главного, — что дети запоют в час беды «Дядя Йося, мы с тобой»?

И как все эти слова — «дядя», «солдаты удачи» — связаны вместе-то? Кто на самом деле (дети — ладно) поддержку оказывает? Кто с «дядей Вовой»? И почему «дядя»?

Для тогдашней системы это было немыслимо. Она не могла себе этого позволить и культурно, и политически. Потому что она иначе понимала две фундаментальные вещи.

Первая — что такое поддержка.

Вторая — что такое выстаивание.

Вчитываешься в стихи, которые читала в осажденном Ленинграде Ольга Берггольц.

Вчитываешься в то, что писала о русском слове и русской судьбе тогда же Анна Ахматова.

Спрашиваешь себя, зачем в голодающем городе, где грешно было говорить, что «не хлебом единым», ибо хлеба не было, нужно было обязательно сыграть Ленинградскую симфонию Шостаковича, она же симфония № 7.

А теперь какие-то специфические гламурные особы будут сравнивать проведенный московский День города с исполнением Ленинградской симфонии, и никто не затыкает пасть!

И понимаешь разницу между эпохами, системами и состояниями общества.

Та эпоха, та система, то состояние рождали Сан Санычей.

Я говорю не о мелочах. Поверьте, пройдет еще полгода, и станет ясно, насколько по-настоящему судьбоносно то, о чем я говорю.

Сан Санычи возникают не по щучьему велению. Ими нельзя обзавестись по принципу «дунул, плюнул, обзавелся».

Для того, чтобы Сан Саныч мог работать так, как он работал, и от всей души сказать слова… Для того, чтобы Владимира Владимировича эти слова могли поразить — требовался талантливый самоотверженный труд огромного числа очень качественных людей, институционально организованных так, чтобы их труд был эффективен. То есть требовалось функционирование адекватного духовного производства.

Тогдашняя система это производство создавала, опекала, поощряла. В чем-то, возможно, и коверкала. Но только в чем-то.

Чем занималась тридцать лет нынешняя система, создававшая диаметрально противоположное духовное производство?

Она воспитывала совсем другой контингент, не так ли?

В великой песне «Вставай, страна огромная» страну и народ призывали встать на смертный бой. О последнем бое пелось в поздней, совсем не столь грандиозной песне:

«Еще немного, еще чуть-чуть,

Последний бой, он трудный самый».

Но тут было ясно, что речь идет о последнем бое, завершающем Великую Отечественную войну, о знамени над Рейхстагом. Петь сейчас о последнем бое в том смысле, в каком пелось в песне со словами «еще немного, еще чуть-чуть», явным образом не приходится. Нам очевидным образом предстоит еще много боев.

Так почему же в песне «Дядя Вова, мы с тобой» главный командир должен позвать не на смертный бой, а в последний бой?

Может быть, рифмы ради? Ну нет. Тут ведь что:

«и если главный командир

нас позовет на смертный бой»,

что:

«и если главный командир

нас позовет в последний бой».

Одно и то же.

Значит, с одной стороны, нынешняя система до колик боится слова «смерть» и «смертный». И заразила этим страхом общество. Мне ли не знать, в какой степени это так! Показываю важные передачи, а мне говорят: «Знаете, у вас черный фон. А фон должен быть цветной. Побольше всего цветного. Нас так учили». Потом на ТВ, которое так учили, возник цветной, ужасно цветной фон в передаче, продемонстрировавшей себя таким образом, что ее ожидаемо не стало. «Лютики-цветочки у меня в садочке»… «Я посажу цветочки и будет пахнуть»…

Система боится и слова «смерть», и всего, связанного с мобилизацией. Она боится, например, хождения строем больших колонн по улицам Москвы.

«Суть времени» так прошла так в 2014 году, называлось «Красный марш». И что только ни делалось для того, чтобы переломить эту политическую эстетику. И каких-то людей с гармошками присылали (шутов просто!), и советы были скопировать что-нибудь у американцев — взять шарики, одеться в цветное. И придирались к расцветке одежды, сами же говоря при этом, что да, они понимают, что есть очень много подобной униформы в разных странах мира, но что им сказали к чему-то придраться любой ценой. И шепотом называлось, кто именно сказал.

Почему система так реагировала на эту эстетику?

Потому что она чужда ей самой. А также тому, кого она считает своей опорной базой. То есть потребителю, обывателю.

Кстати, потом меня в Севастополе за этот марш благодарили адмиралы в штабе Военно-морских сил. Но это отдельная история. Я здесь обсуждаю нынешнюю систему, которой нужна уличная эстетика многоцветная, радостная и не отпугивающая обывателя как свою единственную опору и надежду.

Но если бы всё сводилось к этому — к «мы будем петь, будем гулять», к радостным малоинтеллектуальным толпам, к уличному гламуру и копиям чужих образцов. Если бы к этому всё сводилось!

У словосочетания «последний бой» есть определенный традиционный смысл, не имеющий никакого отношения к тому, который используется в песне про «еще немного, еще чуть-чуть». Согласно этому традиционному смыслу, последний бой — это Армагеддон.

России постоянно навязывают абсолютно чуждое ей желание довести дело до этого самого Армагеддона. Кто навязывает России это, ей абсолютно чуждое, желание? Западный враг, вот кто.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Запад начал проводить массированную информационную кампанию, нацеленную на создание образа под названием «Россия конца времен» или «Россия последнего боя». Мы, понимая, что врагу нужно это, а значит, нам это уж никак не нужно — какие делаем выводы?

Мы будем систему менять, достаточно тонкую работу вести или заниматься самым примитивным, чем только можно, с отчаяния? По принципу «ненароком обнажил я бицепс». Так этот совокупный «Фишер» не согласится ни на ничью, ни на что, кроме безоговорочной капитуляции и расчленения страны!

Но тот или иной вывод — кому же это нужно — можно сделать, только если твое мировоззрение целостно. А мировоззрение обывателя не обладает этой самой целостностью. Смертного боя обыватель боится. Но если обывателя достать (а он ведь невротичен, и достать его нетрудно), то обыватель возопит, что он всех уделает так, что мама не горюй. И сформулирует это на том криминальном языке (он ведь очень криминализован, этот обыватель), чьи специфические шедевры мне бы здесь не хотелось воспроизводить. В том числе и потому, что они слишком хорошо известны.

А теперь о том, как эта наша местная специфика накладывается на новую глобальную эпоху. Новизна которой по большей части состоит в том, что интернет из глобального средства коммуникации превращается в глобальное средство самовыражения очень специфических индивидов.

Я уже говорил, что к песне про «дядю Вову» можно относиться по-разному. И тут всё зависит от того, в какую культурную матрицу вписана эта песня. Я не песню обсуждаю, а эту матрицу. Не девочек и мальчиков, не исполнителей, а совсем других персонажей. Если песня правильным образом соотносится с великими произведениями, в которых народные тревоги и чаяния получают соответствующее выражение, то всё в порядке.

А если такая культурная вертикаль опрокинута, и всё теперь равноценно (постмодернисты говорили, что равноценны матерная запись на заборе и пушкинский «Борис Годунов»), то дело плохо.

Свое предчувствие возможности такого приравнивания Маяковский выразил в гениальных строках из поэмы «Облако в штанах». Я приведу эти строки:

Улица муку молча перла.

Крик торчком стоял из глотки.

Топорщились, застрявшие поперек горла,

Пухлые такси и костлявые пролетки

Грудь испешеходили.

Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —

Всё-таки! —

Выхаркнула давку на площадь,

Спихнув наступившую на горло паперть,

Думалось:

В хо́рах архангелова хорала

Бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:

«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики

Грозящих бровей морщь,

А во рту

Умерших слов разлагаются трупики,

Только два живут, жирея —

«сволочь»

И еще какое-то,

Кажется, «борщ».

Маяковский перевел в гениальные стихи то, что улица извлекла из себя в Первую мировую войну.

А в Великую Отечественную не улица, а народ извлекли из себя другое. И это другое было оформлено очень и очень многими великими людьми. Я, например, считаю, что не чурающаяся лубка и сочетающая его с трагедией поэма Твардовского «Василий Тёркин» — это народное и великое произведение. Это лубок и трагедия одновременно.

Тут и «переправа, переправа», и гармонь погибшего танкиста, переданная Тёркину его друзьями, и разговор Тёркина со смертью. И вполне фольклорный поединок Тёркина с немецким солдатом.

Народные чаяния той эпохи одним способом оформлял Твардовский. А иначе это же оформляли Платонов, Симонов, Гудзенко, Ахматова, Берггольц и многие другие.

Не было улицы, был народ. И безъязыкости тоже не было.

Если теперь улица сочтет себя самодостаточной и заявит, что всё, что она выхаркивает, надо не оформлять, а предъявлять в качестве новой художественности, то мы не выстоим.

Потому что «Дядя Вова, мы с тобой» может вызывать искреннюю симпатию и щемящее чувство до тех пор, пока тебе не говорят, что это и есть русский художественный эверест XXI века.

В советскую эпоху рядом с детским незатейливым пением существовали очень высококультурные детские хоры. И всё имело свое место, свое право на свою жизнь. Что теперь?

Чего добивается система?

На что она работала всё последнее тридцатилетие?

И что она наработала?

Повторяю еще раз, я категорически отвергаю в нынешней ситуации любое культурное рафине. И готов отказаться даже от самых безусловных для меня культурных критериев, если это будет способствовать победе наших войск на Украине.

Но, во-первых, это не может способствовать победе.

Во-вторых, мы уже в новой реальности.

А в-третьих, мы обсуждаем не отдельную, сколь угодно важную, победу, а способность выстоять долговременно в условиях беспрецедентного давления на Россию.

Чью способность? Это очень серьезный вопрос.

(Продолжение следует.)